Задачи терапия сердечной недостаточности

Терапия хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Задачи лечения ХСН

Возможна ли этиологическая (каузальная) терапия? Другими словами, осуществимо ли при современном состоянии хирургической техники исправление приобретенных дефектов клапанного аппарата и врожденных аномалий развития сердца?

Принципиально на этот вопрос необходимо ответить положительно. Советский ученый А. И. Яроцкий первый предложил при пороках сердца пользоваться оперативным вмешательством. Н. Н. Теребинский разработал на животных технику различных операций на клапанном аппарате сердца.

До настоящего времени на людях сделано всего около нескольких десятков операций: расширение правого пред-сердно-желудочкового отверстия (рассечение кольца) при помощи вальвулотома, перевязка боталлова протока, вшивание левой сонной или подключичной артерии в легочную артерию при сужении ее устья. Последняя операция, невидимому, имеет наиболее широкие перспективы. Вообще же в этом направлении сделаны лишь первые шаги.

Хирургическое вмешательство может быть предпринято (и неоднократно предпринималось) и с совершенно других позиций. Мы указывали при описании механизмов декомпенсации, что повышение энергетических процессов в органах и тканях, напряжение протоплазмодинамики, в частности, потребность в увеличенном количестве кислорода, являются моментами, отягощающими работу декомпенсированного сердечно-сосудистого аппарата, которая совершается, кроме того, нерационально и при неблагоприятных условиях (нарушение ритма и стр.).

При этом перед терапией стоят две задачи.

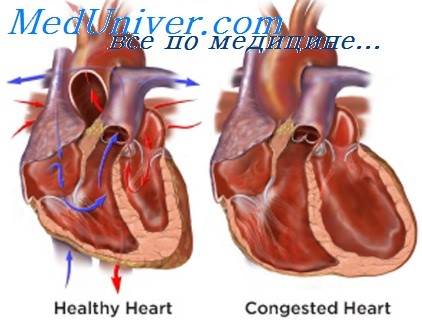

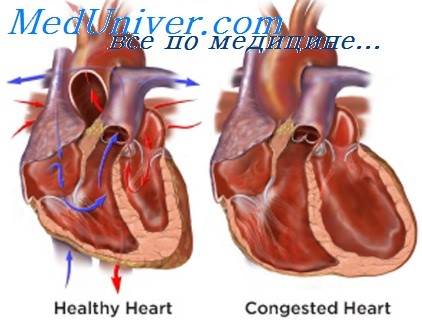

Первая задача заключается в том, чтобы усилить и рационализировать работу утомленного, перенапряженного сердца и всего сердечно-сосудистого аппарата, а также и других связанных с ним органов и систем до такой степени, чтобы полностью удовлетворить потребность тканей и органов с их напряженной протоплазмодинамикой. Эту задачу решаем мы, интернисты, используя все имеющиеся в нашем распоряжении методики.

Однако, когда наши терапевтические мероприятия оказываются запоздалыми и уже неэффективными, выдвигается вторая задача: снизить потребности тканей до функциональных возможностей ослабевшего сердечно-сосудистого аппарата. Почти полное удаление щитовидной железы — главного стимулятора энергетических процессов в организме — нередко вновь устанавливает на известный срок удовлетворительное соотношение между потребностями различных тканей и органов и состоянием сердечно-сосудистого аппарата.

Тиреоидэктомия не нашла широкого распространения.

Отрицательное отношение к этой хирургической методике пока еще не основывается на достаточном числе правильно отобранных и хорошо прослеженных больных советскими клиницистами. Правда, опыт Юркевича свидетельствует о возвращении к относительной трудоспособности ряда больных, находившихся в крайне тяжелом состоянии. Требуются дальнейшие наблюдения в этом направлении.

Обычно применяемые нами средства и мероприятия имеют в виду первую задачу, т. е. ставят своей целью улучшить кровообращение в период его нарушения и осуществить профилактику на всех этапах болезненного процесса.

Никогда не следует забывать того, что применяемая нами фармакологическая терапия более эффективна, если, наряду с ней, применяются лечебное питание и лечебная физкультура. Физическое, бальнеологическое и курортное лечение на ранних этапах болезни при соблюдении правильного режима, бесспорно, весьма полезно.

– Также рекомендуем “Питание при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Лечебная физкультура при ХСН”

Оглавление темы “Хроническая сердечная недостаточность”:

1. Правожелудочковый тип декомпенсации. Проявления правожелудочковой декомпенсации кровотока

2. Левожелудочковый тип декомпенсации. Сердечно-сосудистая недостаточность I степени

3. Клиника сердечной недостаточности IIа степени. Проявления сердечной недостаточности IIб степени

4. Признаки сердечной недостаточности III степени. Течение сердечной недостаточности третьей степени

5. Терапия хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Задачи лечения ХСН

6. Питание при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Лечебная физкультура при ХСН

7. Наперстянка при сердечно-сосудистой недостаточности. Препараты наперстянки в кардиологии

8. Горицвет при сердечно-сосудистой недостаточности. Строфант и камфора в кардиологии

9. Меркузал, морфин при сердечно-сосудистой недостаточности. Лечение сердечной недостаточности I и II степени

10. Лечение сердечной недостаточности IIб степени. Препараты при ХСН IIб степени

Источник

содержание ..

49

50

51

52 ..

ТЕМА №

11.

«Хроническая сердечная

недостаточность». Занятие по

кардиологии (8 часов)

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: Хроническая сердечная недостаточность одно из

распространенных (7% случаев от всей популяции – это 7,9 млн. человек) и

тяжелых заболеваний сердечно – сосудистой системы. Своевременная

диагностика и дифференцированное лечение острой сердечной

недостаточности и хронической сердечной недостаточности способствуют

улучшению прогноза при коронарогенных и некоронарогенных заболеваниях.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: обучить целенаправленному обследованию больного с

хронической сердечной недостаточностью и выработать умение проводить

дифференцированную терапию хронической сердечной недостаточности.

УЧЕБНО-ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:

Для формирования профессиональной компетенции ординатор должен уметь:

1. Диагностировать хроническую сердечную недостаточность;

2. На основании знания, этиологии, патогенеза, клиники (анамнез, данные

объективного обследования) поставить предварительный диагноз;

3. Составить программу обследования больного;

4. Определить тактику ведения данного больного в данный момент, оценив

степень ургентности ситуации;

5. Провести подбор препаратов с обоснованием критериев рационального

выбора у данного больного;

6. Сформулировать развернутый клинический диагноз;

7. Осуществлять тактику лечения, режим дозирования и определять

адекватность дозы, длительность лечения, необходимость комбинированного

лечения;

8. Проводить контроль за эффективностью лечения и проведение

поддерживающей терапии в условиях диспансерного наблюдения.

9. Определять прогноз и дать рекомендации по диспансерному наблюдению и

реабилитации.

ПРОГРАММА САМОПОДГОТОВКИ К

ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

Порядок работы.

1. Ознакомиться с целями практического занятия и целями самоподготовки

(задание №1).

2. Восстановить приобретенные за время обучения в ВУЗе знания,

необходимые для изучения темы занятия (задание №2).

3. Проработайте основные положения по теме: Хроническая сердечная

недостаточность (задание №;3).

4. Уяснить, как следует пользоваться средствами решения задач (задание №

4): – схемой диагностического поиска;

– Алгоритмом дифференциального диагноза ХСН по данным ЭКГ;

– Выявлением возможных ошибок при постановке диагноза, тактике и

рациональном подборе избранной терапии.

Задание 1. (Смотрите цели и учебно-целевые задачи)

Задание 2. Продумать сформулированные требования к базисным

знаниям и умениям, приобретенным в ВУЗе и необходимым для изучения

данной темы.

Базисные знания и умения для формирования профессиональных

компетенций ординатор должен знать из курсов:

Нормальная анатомия – строение сердечно – сосудистой системы;

Нормальная физиология особенности кровоснабжения сердца;

Патологическая анатомия – изменения в сердечно – сосудистой

системе и в других органах при хронической сердечной недостаточности;

Внутренние болезни – выявлять симптомы хронической сердечной

недостаточности и интерпретировать данные клинико-лабораторно –

инструментальных исследований для диагностики заболеваний, проявляющихся

хронической сердечной недостаточностью;

Фармакология и клиническая фармакология – фармакокинетику

препаратов применяемых для лечения хронической сердечной

недостаточности, разовые, суточные дозы, побочные действия препаратов,

классификацию.

При проверке усвоенных знаний ответьте на предлагаемые тесты и вопросы и

сверьте их с эталоном ответов.

1. Критерии

определения ХСН

2. Перечислите

основные симптомы хронической сердечной недостаточности

3. Перечислите

клинические признаки хронической сердечной недостаточности

4. Перечислите

6 путей достижения поставленных целей при декомпенсации ХСН.

Ответы: 1- наличие симптомов, наличие объективных признаков,

положительный ответ на терапию ХСН. 2 – одышка, быстрая утомляемость,

сердцебиение, кашель, ортопноэ. 3- застой в легких, периферические

отеки, тахикардия, набухшие яремные вены, гепатомегалия, ритм галопа,

кардиомегалия. 4- диета, режим физической активности, психологическая

реабилитация, медикаментозная терапия, электрофизиологические методы,

хирургические методы лечения.

Тесты I уровня

1. Классической триадой симптомов ХСН являются:

а) Боль в грудной клетке при глубоком дыхании, кашель и одышка.

б) Чувство тяжести за грудиной, одышка и сердцебиение.

в) Одышка, слабость и отеки ног.

г) Гепатомегалия, асцит и портальная гипертензия.

д) Приступы одышки в ночное время, кашель и сердцебиение.

Ответ-в

Тесты II уровня (ответ может быть один

или несколько)

1. Типичные 2. Наджелудочковая 3. Желудочковые | А. гипертиреоз, инфекция, декомпенсация сердечной Б. митральные пороки, инфаркт В. ишемия, инфаркт, кардиомиопатия, миокардит Г. гипокалиемия, гипомагниемия Д. передозировка дигоксина |

Ответы: 1- А, Б 2- В, Г, Д.

Тесты III уровня. Задача

Больной Д., 58 лет, поступил в кардиологическое отделение с жалобами на

одышку, возникающую при обычной физической нагрузке, проходящую в покое,

слабость, повышенную утомляемость. Из анамнеза известно, что в возрасте

51 года перенес инфаркт миокарда. В течение последнего года больной

отметил появление одышки сначала при интенсивной, потом при обычной

физической нагрузке. Отец больного умер в возрасте 52 лет от заболевания

сердца.

При осмотре: состояние средней тяжести. Рост 170 см, вес 75 кг. Кожные

покровы обычной окраски. Акроцианоз губ. Грудная клетка конической

формы, симметричная. Частота дыхания – 20 в мин. При сравнительной

перкуссии в симметричных участках грудной клетки определяется ясный

легочный звук. При аускультации над легкими выслушивается везикулярное

дыхание. Границы относительной тупости сердца: правая – правый край

грудины, левая – в V межреберье на 1,5 см кнаружи от левой

среднеключичной линии, верхняя – верхний край III ребра. При

аускультации сердца тоны ослаблены, шумов нет. Ритм сердца правильный.

ЧСС – 94 удара в минуту, АД 125/80 мм рт.ст. Живот мягкий,

безболезненный. Размеры печени по Курлову: 9x8x7 см.

Общий анализ крови: гемоглобин – 150 г/л, лейкоциты – 6,8х109/л,

эритроциты – 4,6х1012/л, эозинофилы -1%, палочкоядерные – 2 %,

сегментоядерные – 67 %, лимфоциты – 22 %, моноциты – 8 %, СОЭ – 6 мм/ч.

Общий анализ мочи: относительная плотность 1019, реакция кислая; белок,

глюкоза отсутствуют; эритроциты 0 в поле зрения, лейкоциты 1-2 в поле

зрения.

В биохимическом анализе крови – уровень холестерина 6,6 ммоль/л.

ЭхоКГ: размер левого предсердия – 3,6 см (норма до 4 см). Конечный

диастолический размер левого желудочка – 5,8 см (норма – 4,9- 5,5 см).

Фракция выброса 40% (норма – 50-70 %). Толщина задней стенки левого

желудочка и межжелудочковой перегородки – 1,0 см. Отмечаются зоны

акинеза в области перенесенного инфаркта.

1. Выделите клинические синдромы, имеющиеся у больного.

2. Сформулируйте диагноз.

3. Какие дополнительные методы обследования необходимо выполнить?

4. Назначьте лечение.

Ответ:

1. У больного имеется синдром левожелудочковой хронической сердечной

недостаточности. На это указывают жалобы на одышку при обычной

физической нагрузке, проходящую в покое, слабость, повышенную

утомляемость, а также данные осмотра: акроцианоз и тахикардия.

2. ИБС: постинфарктный кардиосклероз. ХСН II А стадии, II ФК.

3. Необходимо выполнить ЭКГ и рентгенографию органов грудной клетки.

4. Ингибиторы АПФ (периндоприл 2 мг/сут с увеличением до 4 мг/сут);

β-блокаторы (бисопролол начиная с 1,25 мг 1 раз в сутки с постепенным

увеличением дозы до максимально переносимой под контролем АД), диуретики

(фуросемид 40 мг), антиагреганты, статины.

ЗАДАНИЕ 3.

Если имеющиеся знания не соответствуют предложенным требованиям, их

нужно восстановить. Проработайте литературу по теоретическим вопросам,

на основании которых возможно выполнение целевых видов деятельности.

1. Современные представления об этиологии и патогенезе хронической

сердечной недостаточности.

2. Классификация хронической сердечной недостаточности.

3. Клинические признаки хронической сердечной недостаточности.

4. Прогноз и возможные осложнения при хронической сердечной

недостаточности.

5. Дифференциальный диагноз хронической сердечной недостаточности.

6. Лечение больных с хронической сердечной недостаточностью

а) медикаментозная терапия;

б) электрофизиологические методы лечения;

в) хирургические методы лечения.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Основная литература:

1. Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Киртбая Л. Н. Сердечная

недостаточность и внезапная сердечная смерть // Анналы аритмологии.

2009. № 4. С.7–21.

2. Бокерия О.Л., Кислицина О.Н. Сердечная недостаточность и внезапная

сердечная смерть // Анналы аритмологии. 2013. Т. 10. № 3. С. 144-154.

3. Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности.

Рекомендации ВНОК и ВНОА,2011.https://www/cardiosite.ru.

4. Беленков Ю.Н., Оганов Р. Г. Кардиология. Клинические рекомендации.

Москва 2007.

5. Кардиология. Консультант врача. Электронная информационно –

образовательная система на СД.2011

6. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. Руководство для врачей, издание 2е

СПБ: ИКФ Фолиант, 1998.

7. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно –

сосудистых лекарственных средств. М.: МИА,2005

8. Орлов Ц.Н. Руководство по ЭКГ,1998 г.

9. Эдейро О.В. Секреты кардиологии; перевод с английского М: Медиресс –

информ, 2008.

10. Материалы лекций по изучаемой теме.

ЗАДАНИЕ 4.

Схема диагностического алгоритма сердечной недостаточности. Уяснить, как

следует пользоваться схемой диагностического поиска.

I этап

Цель: определить наличие или отсутствие сердечной недостаточности в

данный момент. Для этого следует выявить клинические признаки сердечной

недостаточности, используя сведения изложенные в жалобах больного и из

анамнеза болезни и жизни.

II этап

Провести физикальное обследование больного с определением сердечной

недостаточности, степени тяжести и прогностической значимости.

III этап

Лабораторно – инструментальные исследования: клинический и биохимический

анализ крови, ЭКГ, рентгенография, холтеровское мониторирование, ЭХОКГ,

КАГ – обосновать необходимость их назначения с учетом диагностической

значимости для пациентов с сердечной недостаточностью. Трактовка

полученных данных.

IV этап

Сформулировать клинический диагноз с определением причинной

обусловленности сердечной недостаточности с оценкой: а) причин

заболевания; б) вида органического поражения сердца (ИБС, порок сердца,

АГ, КМП, эндокринные поражения и т. д.) и степень выраженности

электролитных, обменно – дистрофических, гемодинамических изменений; в)

факторов и возможных сопутствующих заболеваний, провоцирующих

декомпенсацию и прогрессирование ХСН;

V этап.

Назначения лечения при сердечной недостаточности.

При определении тактики лечения ответить на вопросы:

1. Подлежат

ли выявленные нарушения ритма и проводимости а) медикаментозной терапии

б) немедикаментозной терапии

2. Какова

цель терапии а) купирование; б) плановая терапия; в) профилактика

3. Достаточно

ли для устранения аритмии а) отмены средств, провоцирующих ее

возникновение; б) проведения адекватной терапии основного заболевания;

в) мероприятий воздействующих на КЩР и электролитное равновесие г)

ликвидации НК.

4. Выбрать

препарат наиболее подходящий в данной ситуации

5. Тактика

применения с учетом фармакокинетики и фармакодинамики избранных

препаратов, особенности патологических процессов и индивидуальных

особенностей больного, состояние органов участвующих в метаболизме,

сопутствующая патология и проводимая по поводу ее терапия.

6. Возможные

побочные действия избранных препаратов, методы контроля, профилактики и

коррекции.

7. Оценка

эффективности и адекватности проводимой терапии.

8. Возможности

электрофизиологических и хирургических методов лечения хронической

сердечной недостаточности.

ЗАДАНИЕ 5.

1.Познакомьтесь с клиническими задачами – фантомами больного.

2.С помощью схемы диагностического поиска решите их.

3.Сверьте ваше решение с эталоном (задачи прилагаются).

ЗАДАНИЕ 6.

Контрольные вопросы

1. Перечислите

ЭКГ признаки сердечной недостаточности

2. Перечислите

основные клинические признаки сердечной недостаточности

3. Осложнения,

которые возникают при сердечной недостаточности

4. Какие

аритмии возникают при сердечной недостаточности

5. Клинические

и ЭКГ признаки AB блокады при сердечной

недостаточности

6. О

чем может свидетельствовать низкий вольтаж зубцов на ЭКГ у больных с ХСН

7. Причины

гипертрофии левого желудочка у пациента с ХСН

8. Причины

желудочковых аритмий у пациентов с ХСН

9. Необходимые

действия при появлении желудочковых аритмий у пациентов с ХСН.

Контроль усвоения темы, знаний, умений и навыков проводиться

преподавателем во время проведения занятий. Продолжительность занятий 6

часов.

Методическое обеспечение

Клинически оформленные истории болезни, лист назначения лекарств, набор

тестовых заданий и ситуационных задач, набор ЭКГ, ЧПЭКГ, данных

холтеровского мониторирования, алгоритмы лечения хронической сердечной

недостаточности.

Самостоятельная работа ординаторов во время курации больных направлена

на закрепление навыков обследования, составление плана обследования,

проведения и трактовки необходимых инструментальных исследований. Во

время тематического разбора у постели больного контролируются

практические навыки и умения поэтапной диагностики, постановки диагноза

и назначения лечения. Контроль усвоения темы, знаний, умений и навыков

производиться по оценке результатов и ответов на тестовые задания и

решения ситуационных задач.

Задание для самостоятельной работы:

1. В

соответствии с объемом и характером недостаточно усвоенного материала

преподаватель рекомендует дополнительную литературу для проработки

неусвоенных разделов (смотри список рекомендуемой литературы)

2. Предлагает

темы для проведения УИР по различным разделам изучаемой темы:

Электрофизиологические методы лечения хронической сердечной

недостаточности.

Хирургические методы лечения хронической сердечной недостаточности.

3. Для

самоконтроля, усвоения темы и закрепления материала рекомендуются работа

со стандартами оказания помощи при данной патологии.

содержание ..

49

50

51

52 ..

Источник