Подострый инфаркт миокарда мкб

Разделение ишемической болезни сердца по МКБ-10

Такой обширный термин, как ИБС относится к IX классу под названием «Болезни системы кровообращения». Этот раздел включает очень серьезные заболевания, например, инфаркт мозга, код которого по МКБ-10 составляет I-63, различные цереброваскулярные и системные сосудистые недуги. За международной классификацией болезней 10-пересмотра омертвление участков миокарда может происходить по-разному, поэтому ишемия миокарда делится на несколько подвидов в зависимости от причины появления патологического процесса и количества приступов в анамнезе.

ИБС за МКБ-10 включает диагнозы под номерами:

- I-20 – типичная стенокардия;

- I-21 – острый инфаркт миокарда (ОИМ);

- I-22 – повторный некроз сердечной мышцы;

- I-23 – осложнения ОИМ;

- I-24 – другие формы острой ишемической болезни сердца;

- I-25 – хроническая ИБС.

Возможен переход менее опасной стенокардии в очень серьезное поражение миокарда, если вовремя не будет предпринято соответствующее лечение. За локализацией выделяют крупноочаговую и мелкоочаговую форму болезни. Острая форма инфаркта миокарда имеет конкретный код, МКБ-10 присвоила данному заболеванию значение I-21.

Постмиокардический кардиосклероз: легче предупредить, чем вылечить

Развитие

Миокардитом в кардиологии называют воспаление сердечной мышцы. Кардиосклероз — патологические поражения мышечной ткани сердца, замещение ее соединительной рубцовой тканью. Таким образом, постмиокардический кардиосклероз – это кардиосклероз, развившийся в результате миокардита. Синонимичное, более краткое название этой болезни миокардиосклероз.

Причины миокардитов, которые могут привести к этому заболеванию, довольно хорошо изучены и имеют очень широкий спектр. К ним относят следующие факторы:

Инфекционные:

- вирусные (ОРВИ, грипп, ветряная оспа, краснуха);

- бактериальные (скарлатина, ангина, дифтерия, пневмония).

Такие микроорганизмы, как простейшие, гельминты, спирохеты, грибы также могут вызывать воспалительные поражения сердца.

Аллергические (после вакцинации и лекарственной терапии).

Вероятность ответных иммунных реакций имеет употребление антибиотиков, цитостатиков, противотуберкулезных и противосудорожных средств, нестероидных противовоспалительных препаратов.

Системные.

В результате общих заболеваний соединительной ткани всего организма (ревматизма, полиартрита, системной красной волчанки и др.).

- Токсические (уремический миокардит).

Идиопатические.

Необъяснимые современной медициной причины, имеющие характерные клинические проявления.

Быстрым прогрессированием склеротических изменений отличаются миокардиты, вызванные аллергическими и системными причинами.

Различают также острое, подострое, латентное, рецидивирующее и хроническое (продолжающиеся более шести месяцев) течение болезни. Именно хроническое воспаление сердца чаще всего приводит к возникновению миокардиосклероза.

Этому заболеванию подвержены все возрастные категории, включая детей и подростков. В особую группу риска следует выделить детский и пожилой возраст.

Классификация

Постмиокардический кардиосклероз может протекать в двух формах — очаговой и диффузной.

Очаговая (рубцовая) форма наиболее характерна для этого заболевания. При ней сердечная мышца поражается частично. Отдельные очаги изменений могут иметь разнообразную форму и локализацию.

При диффузной, наиболее тяжелой форме, склеротические изменения в тканях сердца распределены равномерно.

Здоровая мышечная ткань обладает хорошей эластичностью и сократимостью. Замена ее элементами рубцовой ткани, которая не участвует в сокращении, приводит к возрастанию нагрузки на сердце.

Очаговый миокардиосклероз сердца может протекать бессимптомно. Однако, если даже небольшие единичные участки пораженной ткани расположены на проводящих отделах или около синусового узла, это влечет за собой возможность аритмии.

Развитие склеротических изменений вызывает вначале компенсаторную гипертрофию и расширение миокарда. Когда гипертрофированный резерв исчерпывается, уменьшается сократительная способность и развивается сердечная недостаточность.

Рубцовые процессы в клапанах приводят к развитию недостаточности и деформации сердечных клапанов. Чем большая площадь сердечной мышцы затронута патологическим процессом, тем выше риск нарушений сердечной деятельности.

Симптомы и признаки

При легких формах миокардита организм сам может справиться с болезнью, не вызывая каких-либо клинических проявлений. Своеобразная симптоматика, сходная со многими сердечными заболеваниями, появляется у пациента уже на стадии развития склеротических поражений миокарда.

В начальной стадии может отмечаться аритмия, низкое артериальное давление, шумы в сердце и плохая проводимость. С развитием заболевания, когда увеличивается степень распространения рубцовой ткани по отношению к здоровой, симптоматика начинает нарастать.

Больного могут беспокоить:

- одышка и ощущение нехватки воздуха при физических нагрузках,

- быстрая утомляемость и систематическая слабость,

- повышенное потоотделение,

- боли в области сердца,

- различные аритмии (мерцательная аритмия и экстрасистолия),

- тахи- или брадикардии,

- пониженное давление,

- систолический шум (при прослушивании врачом),

- кашель после одышки (чаще проявляется в ночное время),

- отеки конечностей и брюшной полости,

- бледность кожных покровов,

- холодные конечности,

- предобморочные состояния.

Так как многие симптомы часто встречаются при других сердечных недугах, очень важно своевременно выявить это заболевание. Только опытный врач, проведя ряд специальных анализов и обследований, может диагностировать постмиокардический кардиосклероз. Поэтому важно при систематическом появлении перечисленных симптомов обратиться к врачу-кардиологу.

Диагностика

При выслушивании пациента выявляются ослабленные тоны и шумы сердца. Артериальное давление может быть в норме или снижено.

Дополнительные лабораторные и клинические методы исследования помогают дифференцировать миокардиосклероз с другими сердечными заболеваниями, имеющими сходную симптоматику:

- Рентгенография грудной клетки показывает равномерное увеличение размеров сердца.

- На УЗИ сердца определяют утолщение стенок миокарда во всём сердце или в отдельных участках. Полости сердца (чаще с правой стороны) расширены. На поздних стадиях клапаны не перекрывают сообщающиеся полости, когда это необходимо, и кровь совершает обратное движение, что также можно определить с помощью эхокардиографии.

- На электрокардиограмме выявляются нарушения сердечного импульса на разных уровнях его возникновения и проведения. Отмечаются диффузные изменения, более часто выраженные в правом желудочке.

- Методом радионуклидной диагностики можно выявить участки нежизнеспособного миокарда (рубцовая ткань).

- Биохимические показатели крови обычно остаются в норме. Отличить постмиокардический кардиосклероз от постинфарктного и атеросклеротического позволяет отсутствие повышения показателей липопротеидов и холестерина в биохимическом анализе крови.

Тактика лечения

Первые симптомы заболевания появляются на стадии, когда структура тканей миокарда уже изменена. Регресса этого процесса добиться невозможно. Терапия при миокардиосклерозе направлена на замедление процесса образования соединительной ткани и улучшение работы сердца.

Основным в плане лечения должно быть выявление и устранение факторов, вызвавших воспаление миокарда. Если причина в инфекционном заболевании, применяют антибиотиковую или противовирусную терапию в зависимости от вида возбудителя инфекции. В случае системных проявлений лечат основное заболевание. Аллергические причины требуют обязательного устранения аллергена.

Постмиокардический кардиосклероз: легче предупредить, чем вылечить

Некротический процесс способен развиться в различных частях сердца, он возникает вследствие множества неблагоприятных факторов и дифференцируется за сложностью.

Если присутствует значительное омертвление ткани миокарда, для снятия ярко выраженной боли подходят только наркотические анальгетики. Может поражаться преимущественно правый или левый желудочек, некрозу поддается стенка сердца в целом или небольшой ее слой. С каждым повторным приступом усиливается патологический процесс, поражается все больше клеток, что чревато значительными нарушениями в работе сердца.

В зависимости от локализации участка некроза было принято решение выделить несколько подвидов заболевания:

- Острый трансмуральный инфаркт передней (I0) и нижней (I21.1) стенки сердечной мышцы.

- Острый трансмуральный инфаркт других участков сердечной мышцы с определенной (I2) и неизвестной (I21.3) локализацией.

- Острый субэндокардиальный некроз сердечной мышцы (I4).

- ОИМ неуточненный (I9).

Иногда установить четкое местонахождение участка омертвленной ткани бывает крайней сложно, так как болезнь может проходить практически незаметно. Чаще всего встречается острый инфаркт миокарда, код по МКБ-10 которого составляет I-21, он затрагивает преимущественно заднюю стенку миокарда.

Развитие

Как артериальная гипертензия классифицируется по мкб 10

Артериальная гипертензия по мкб 10 определяется как группа состояний, которые характеризуются патологическим увеличением давления крови в артериях. МКБ 10 пересмотра используется врачами всего мира. Цель ее применения — систематизировать и анализировать клиническое течение болезни. Рубрификация заболеваний подразумевает буквенное и цифровое обозначение. По этим же принципам кодируется гипотония.

Артериальная гипертония в МКБ-10 представлена развернутым перечнем патологий, которые ее вызывают. Структура классификации зависит от системы поражения, степени выраженности патологического процесса, наличия осложнений, возраста больного.

Классификация

Для того чтобы определиться с формой болезни, контролировать ее течение и эффективность проводимого лечения, используется международная классификация в зависимости от величин, определяемых при помощи методики Короткова.

| Категория | Систолическое АД | Диастолическое АД |

| Оптимальные цифры | ≤ 120 | ≤ 80 |

| Нормальные цифры | до 135 | до 85 |

| Высокие нормальные цифры | до 139 | до 89 |

| АГ I степени (мягкая) | от 140 до 159 | от 90 до 99 |

| АГ II степени (умеренная) | от 160 до 179 | от 100 до 109 |

| АГ III степени (тяжелая) | выше 180 | выше 110 |

Помимо подразделения по уровню АД, гипотония и гипертония классифицируются по стадиям согласно вовлеченности органов-мишеней: сердца, почек, сетчатки, головного мозга.

Гипертония по мкб 10, учитывая влияние на органы-мишени, делится на следующие стадии:

- Отсутствие повреждений.

- Затронута одна или несколько мишеней.

- Наличие таких патологий, как ИБС, нефропатия, гипертензивная энцефалопатия, инфаркт миокарда, ретинопатия, аневризма аорты.

Важно определение общего риска при ГБ, от которого зависит прогноз течения болезни и жизни у пациента с артериальной гипертонией.

Согласно мкб 10, артериальная гипертензия (АГ) подразделяется на такие виды, как ГБ с поражением сердца, симптоматическая, с вовлечением мозговых сосудов, сердца.

Вторичная артериальная гипертензия – патологическое состояние, обусловленное нарушением работы внутренних органов, которые принимают участие в регуляции показателей артериального давления. Отличите от эссенциальной гипертонии в том, что удается установить причины.

Этот вид заболевания в большинстве случаев имеет злокачественное и прогрессирующее течение, практически не поддается медикаментозной коррекции гипотензивными лекарствами. Все время выявляется высокий и стойкий кровяной «напор».

Ученые выделяют более 70 различных патологий, которые способны привести к развитию симптоматического заболевания. Обязательно проводится дифференциальная диагностика. Но поиск точной этиологии требует много времени, что приводит к тяжелым поражениям органов-мишеней.

Вторичная гипертония составляет до 25% случаев от всех недугов. Для благоприятного прогноза необходимо в сжатые сроки установить патофизиологию аномального процесса, устранить с помощью адекватного лечения.

В соответствии с Международным классификатором болезней (код по МКБ-10), артериальная гипертензия является группой патологических состояний, вследствие которых диагностируются хронически высокие показатели давления. Перечень этих недугов достаточно обширен.

Вторичная гипертензия может быть вызвана приемом некоторых лекарственных препаратов. К ним относят контрацептивы для приема внутрь, противовоспалительные лекарства нестероидного характера, таблетки для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Если повышение артериального давления обусловлено первичной патологией головного мозга, то ставится диагноз гипертония центрального генеза. Обычно она развивается из-за травм головного мозга, нарушения центральной регуляции. Еще причины: кровоизлияние в мозг, инфаркт, энцефалопатия.

Механизмы развития почечной гипертонии кроются в нарушении функциональности почек:

- Поражаются почечные артерии. Эта причина встречается наиболее часто. Почки играют доминирующую роль в регуляции СД и ДД. Если в них поступает малое количество крови, они продуцируют компоненты, которые увеличивают системное АД, чтобы обеспечить почечный кровоток. Причины нарушения циркуляции крови различны: атеросклеротические изменения, тромбозы, опухолевые новообразования.

- Поликистоз почек – генетически обусловленная патология, которая провоцирует грубые преобразования в виде большого количества кист, что приводит к нарушению функциональности органа вплоть до тяжелой формы почечной недостаточности.

- Длительное течение воспалительных процессов в почках. Например, хроническая форма пиелонефрита. Встречается такое заболевание редко, но не исключается.

Эндокринная гипертоническая болезнь развивается вследствие расстройства работы эндокринной системы. Патогенез следующий:

- Заболевание Иценко-Кушинга. В основе этиологии лежит разрушение коркового слоя надпочечников, что приводит к усиленному продуцированию глюкокортикостероидов. Как результат, у человека увеличивается нагрузка внутри кровеносных сосудов, присутствуют характерные признаки заболевания.

- Феохромоцитома – патология, которая поражает мозговой слой надпочечников. В медицинской практике встречается относительно редко. Обычно ведет к гипертензии злокачественного и прогрессирующего течения. Вследствие сдавливания опухолевого новообразования наблюдается выброс адреналина и норадреналина в кровь, что приводит к хронически высокому СД и ДД либо кризовому течению.

- Болезнь Кона – опухоль, локализовавшаяся в надпочечниках, провоцирует увеличение концентрации альдостерона. Развивается гипокалиемии, рост АД. Особенность: лекарства гипотензивного эффекта практически не действуют.

- Нарушение работы щитовидной железы.

Сердечно-сосудистая гипертония обусловлена множеством заболеваний. К ним относят сужение аорты врожденного характера, открытый артериальный проток, недостаточность клапана аорты, поздние стадии хронической недостаточности.

Очень часто вторичные степени артериальной гипертензии появляются на фоне сбоя в работе почек. Для такого состояния характерно стабильно высокое АД, что обусловлено нарушением кровообращения в органах.

Симптоматика артериальной гипертензии первичной и вторичной природы отличается, соответственно, имеются разные подходы к лечению. В первом случае у заболевания имеются все признаки гипертонической болезни, однако этиология остается неустановленной. Во втором случае присутствуют симптомы АГ проявления, которые характерны для конкретного нарушения в организме.

Клиника во втором случае будет смешанной. В каждой индивидуальной картине признаки и симптомы будут значительно отличаться. У некоторых наблюдается кратковременное повышение АД вплоть до критических значений, у других – стойкое незначительное увеличение и т.д.

Врачи отмечают, что заболевание меняет эмоциональный фон и характер человека не в лучшую сторону. Поэтому если близкий человек стал раздражительным, вспыльчивым, у него резко меняется настроение, то так организм сигнализирует о болезни.

Симптоматика повышения артериального «напора»:

- Интенсивные головные боли.

- Нарушение зрительного восприятия (ухудшение зрения, пятна и мушки перед глазами).

- Головокружения, шум в ушах.

- Тошнота, иногда рвота.

- Общее недомогание (слабость и вялость).

- Учащенное биение сердца, пульса.

- Отечность нижних конечностей и лица (особенно утром).

- Чувство тревоги, эмоциональная лабильность.

Наиболее ярко выражены клинические проявления на фоне нейрогенной формы АГ. Пациент жалуется на сильную тахикардию, непрекращающиеся головные боли, повышенное потоотделение, судорожное состояние (редко).

При АГ эндокринного характера проявляется специфическая полнота. То есть, у человека полнеет исключительно лицо и тело, при этом верхние и нижние конечности остаются прежними. Обычно диагностируется у представительниц прекрасного пола при климаксе.

Из-за почечной АГ возникают сильные головные боли, значительно ухудшается зрение, появляется тяжесть в голове, ощущение собственного сердцебиения.

Опасные осложнения некроза сердечной мышцы

Международная классификация выделяет перенесенный инфаркт миокарда, имеющий код по МКБ I-25.2. Его можно обнаружить после тщательного исследования результатов ЭКГ, так как участок некроза замещается соединительной тканью. Медики не зря выделяют перенесенный инфаркт миокарда как отдельный недуг, отсутствие симптомов нельзя назвать полным выздоровлением, если в анамнезе присутствует острая форма ИБС.

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Течение и стадии

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Инфаркт миокарда.

Инфаркт миокарда

Описание

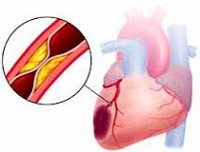

Инфаркт миокарда. Очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. Клинически проявляется жгущими, давящими или сжимающими болями за грудиной, отдающими в левую руку, ключицу, лопатку, челюсть, одышкой, чувством страха, холодным потом. Развившийся инфаркт миокарда служит показанием к экстренной госпитализации в кардиологическую реанимацию. При неоказании своевременной помощи возможен летальный исход.

Дополнительные факты

Инфаркт миокарда. Очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. Клинически проявляется жгущими, давящими или сжимающими болями за грудиной, отдающими в левую руку, ключицу, лопатку, челюсть, одышкой, чувством страха, холодным потом. Развившийся инфаркт миокарда служит показанием к экстренной госпитализации в кардиологическую реанимацию. При неоказании своевременной помощи возможен летальный исход.

В возрасте 40-60 лет инфаркт миокарда в 3–5 раз чаще наблюдается у мужчин в связи с более ранним (на 10 лет раньше, чем у женщин) развитием атеросклероза. После 55-60 лет заболеваемость среди лиц обоего пола приблизительно одинакова. Показатель летальности при инфаркте миокарда составляет 30—35%. Статистически 15—20% внезапных смертей обусловлены инфарктом миокарда.

Нарушение кровоснабжения миокарда на 15-20 и более минут приводит к развитию необратимых изменений в сердечной мышце и расстройству сердечной деятельности. Острая ишемия вызывает гибель части функциональных мышечных клеток (некроз) и последующее их замещение волокнами соединительной ткани, т. Е. Формирование постинфарктного рубца.

Инфаркт миокарда

Течение и стадии

В клиническом течении инфаркта миокарда выделяют пять периодов:

• 1 период. Предынфарктный (продромальный) – учащение и усиление приступов стенокардии, может продолжаться несколько часов, суток, недель;

• 2 период. Острейший – от развития ишемии до появления некроза миокарда, продолжается от 20 минут до 2 часов;

• 3 период. Острый – от образования некроза до миомаляции (ферментативного расплавления некротизированной мышечной ткани), длительность от 2 до 14 суток;

• 4 период. Подострый – начальные процессы организации рубца, развитие грануляционной ткани на месте некротической, продолжительность 4 – 8 недель;

• 5 период. Постинфарктный – созревание рубца, адаптация миокарда к новым условиям функционирования.

Причины

Инфаркт миокарда является острой формой ИБС. В 97—98% случаев основой для развития инфаркта миокарда служит атеросклеротическое поражение венечных артерий, вызывающее сужение их просвета. Нередко к атеросклерозу артерий присоединяется острый тромбоз пораженного участка сосуда, вызывающий полное или частичное прекращение кровоснабжения соответствующей области сердечной мышцы. Тромбообразованию способствует повышенная вязкость крови, наблюдаемая у пациентов с ИБС. В ряде случаев инфаркт миокарда возникает на фоне спазма ветвей венечных артерий.

Развитию инфаркта миокарда способствуют сахарный диабет, гипертоничесая болезнь, ожирение, нервно-психическое напряжение, увлечение алкоголем, курение. Резкое физическое или эмоциональное напряжение на фоне ИБС и стенокардии может спровоцировать развитие инфаркта миокарда. Чаще развивается инфаркт миокарда левого желудочка.

Классификация

В соответствии с размерами очагового поражения сердечной мышцы выделяют инфаркт миокарда:

• крупноочаговый.

• мелкоочаговый.

На долю мелкоочаговых инфарктов миокарда приходится около 20% клинических случаев, однако нередко мелкие очаги некроза в сердечной мышце могут трансформироваться в крупноочаговый инфаркт миокарда (у 30% пациентов). В отличие от крупноочаговых, при мелкоочаговых инфарктах не возникают аневризма и разрыв сердца, течение последних реже осложняется сердечной недостаточностью, фибрилляцией желудочков, тромбоэмболией.

В зависимости от глубины некротического поражения сердечной мышцы выделяют инфаркт миокарда:

• трансмуральный – с некрозом всей толщи мышечной стенки сердца (чаще крупноочаговый).

• интрамуральный – с некрозом в толще миокарда.

• субэндокардиальный – с некрозом миокарда в зоне прилегания к эндокарду.

• субэпикардиальный – с некрозом миокарда в зоне прилегания к эпикарду.

По изменениям, фиксируемым на ЭКГ, различают.

• «Q-инфаркт» – с формированием патологического зубца Q, иногда желудочкового комплекса QS (чаще крупноочаговый трансмуральный инфаркт миокарда).

• «не Q-инфаркт» – не сопровождается появлением зубца Q, проявляется отрицательными Т-зубцами (чаще мелкоочаговый инфаркт миокарда).

По топографии и в зависимости от поражения определенных ветвей коронарных артерий инфаркт миокарда делится на:

• правожелудочковый.

• левожелудочковый: передней, боковой и задней стенок, межжелудочковой перегородки.

По кратности возникновения различают инфаркт миокарда:

• первичный.

• рецидивирующий (развивается в срок 8 недель после первичного).

• повторный (развивается спустя 8 недель после предыдущего).

По развитию осложнений инфаркт миокарда подразделяется на:

• осложненный.

• неосложненный По наличию и локализации болевого синдрома.

Выделяют формы инфаркта миокарда:

• типичную – с локализацией боли за грудиной или в прекардиальной области.

• атипичные – с атипичными болевыми проявлениями:

• периферические: леволопаточная, леворучная, гортанно-глоточная, нижнечелюстная, верхнепозвоночная, гастралгическая (абдоминальная).

• безболевые: коллаптоидная, астматическая, отечная, аритмическая, церебральная.

• малосимптомную (стертую).

• комбинированную.

В соответствии с периодом и динамикой развития инфаркта миокарда выделяют:

• стадию ишемии (острейший период).

• стадию некроза (острый период).

• стадию организации (подострый период).

• стадию рубцевания (постинфарктный период).

Симптомы

Около 43% пациентов отмечают внезапное развитие инфаркта миокарда, у большей же части больных наблюдается различный по продолжительности период нестабильной прогрессирующей стенокардии. Острейший период.

Типичные случаи инфаркта миокарда характеризуются чрезвычайно интенсивным болевым синдромом с локализацией болей в грудной клетке и иррадиацией в левое плечо, шею, зубы, ухо, ключицу, нижнюю челюсть, межлопаточную зону. Характер болей может быть сжимающим, распирающим, жгучим, давящим, острым («кинжальным»). Чем больше зона поражения миокарда, тем более выражена боль.

Болевой приступ протекает волнообразно (то усиливаясь, то ослабевая), продолжается от 30 минут до нескольких часов, а иногда и суток, не купируется повторным приемом нитроглицерина. Боль сопряжена с резкой слабостью, возбуждением, чувством страха, одышкой.

Возможно атипичное течение острейшего периода инфаркта миокарда.

У пациентов отмечается резкая бледность кожных покровов, липкий холодный пот, акроцианоз, беспокойство. Артериальное давление в период приступа повышено, затем умеренно или резко снижается по сравнению с исходным (систолическое тахикардия, аритмия.

В этот период может развиться острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек легких). Острый период.

В остром периоде инфаркта миокарда болевой синдром, как правило, исчезает. Сохранение болей бывает вызвано выраженной степенью ишемии околоинфарктной зоны или присоединением перикардита.

В результате процессов некроза, миомаляции и перифокального воспаления развивается лихорадка (от 3-5 до 10 и более дней). Длительность и высота подъема температуры при лихорадке зависят от площади некроза. Артериальная гипотензия и признаки сердечной недостаточности сохраняются и нарастают. Подострый период.

Болевые ощущения отсутствуют, состояние пациента улучшается, нормализуется температура тела. Симптомы острой сердечной недостаточности становятся менее выраженными. Исчезает тахикардия, систолический шум. Постинфарктный период.

В постинфарктном периоде клинические проявления отсутствуют, лабораторные и физикальные данные практически без отклонений. Атипичные формы инфаркта миокарда.

Иногда встречается атипичное течение инфаркта миокарда с локализацией болей в нетипичных местах (в области горла, пальцах левой руки, в зоне левой лопатки или шейно-грудного отдела позвоночника, в эпигастрии, в нижней челюсти) или безболевые формы, ведущими симптомами которых могут быть кашель и тяжелое удушье, коллапс, отеки, аритмии, головокружение и помрачение сознания.

Атипичные формы инфаркта миокарда чаще встречаются у пожилых пациентов с выраженными признаками кардиосклероза, недостаточностью кровообращения, на фоне повторного инфаркта миокарда.

Однако атипично протекает обычно только острейший период, дальнейшее развитие инфаркта миокарда становится типичным.

Боль в горле. Боль в груди слева. Боль в грудной клетке. Боль в спине. Боль в шее спереди. Боль за грудиной. Гипернатриемия. Гиперпролактинемия. Гипогликемия. Кашель. Лейкоцитоз. Миоклония. Нейтрофилез. Нехватка воздуха. Низкая температура тела. Одышка. Потливость. Потливость головы. Слабость. Слабость в руках. Тромбоцитоз. Увеличение СОЭ. Холодный пот. Эозинофилия.

Возможные осложнения

Нередко осложнения возникают уже в первые часы и дни инфаркта миокарда, утяжеляя его течение. У большинства пациентов в первые трое суток наблюдаются различные виды аритмий: экстрасистолия, синусовая или пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, полная внутрижелудочковая блокада. Наиболее опасно мерцание желудочков, которое может перейти в фибрилляцию и привести к гибели пациента.

Левожелудочковая сердечная недостаточность характеризуется застойными хрипами, явлениями сердечной астмы, отека легких и нередко развивается в острейший период инфаркта миокарда. Крайне тяжелой степенью левожелудочковой недостаточности является кардиогенный шок, развивающийся при обширном инфаркте и обычно приводящий к летальному исходу. Признаками кардиогенного шока служит падение систолического АД ниже 80 мм , нарушение сознания, тахикардия, цианоз, уменьшение диуреза.

Разрыв мышечных волокон в зоне некроза может вызывать тампонаду сердца – кровоизлияние в полость перикарда. У 2-3% пациентов инфаркт миокарда осложняется тромбоэмболиями системы легочной артерии (могут стать причиной инфаркта легких или внезапной смерти) или большого круга кровообращения.

Пациенты с обширным трансмуральным инфарктом миокарда в первые 10 суток могут погибнуть от разрыва желудочка вследствие острого прекращения кровообращения. При обширном инфаркте миокарда может возникать несостоятельность рубцовой ткани, ее выбухание с развитием острой аневризмы сердца. Острая аневризма может трансформироваться в хроническую, приводящую к сердечной недостаточности.

Отложение фибрина на стенках эндокарда приводит к развитию пристеночного тромбоэндокардита, опасного возможностью эмболии сосудов легких, мозга, почек оторвавшимися тромботическими массами. В более позднем периоде может развиться постинфарктный синдром, проявляющийся перикардитом, плевритом, артралгиями, эозинофилией.

Диагностика

Среди диагностических критериев инфаркта миокарда важнейшими являются анамнез заболевания, характерные изменения на ЭКГ, показатели активности ферментов сыворотки крови. Жалобы пациента при инфаркте миокарда зависят от формы (типичной или атипичной) заболевания и обширности поражение сердечной мышца. Инфаркт миокарда следует заподозрить при тяжелом и продолжительном (дольше 30-60 минут) приступе загрудинных болей, нарушении проводимости и ритма сердца, острой сердечной недостаточности.

К характерным изменениям ЭКГ относятся формирование отрицательного зубца Т (при мелкоочаговом субэндокардиальном или интрамуральном инфаркте миокарда), патологического комплекса QRS или зубца Q (при крупноочаговом трансмуральном инфаркте миокарда). При ЭхоКГ выявляется нарушение локально сократимости желудочка, истончение его стенки.

В первые 4-6 часов после болевого приступа в крови определяется повышение миоглобина – белка, осуществляющего транспорт кислорода внутрь клеток. Повышение активности креатинфосфокиназы (КФК) в крови более чем на 50% наблюдается спустя 8—10 ч от развития инфаркта миокарда и снижается до нормы через двое суток. Определение уровня КФК проводят через каждые 6-8 часов. Инфаркт миокарда исключается при трех отрицательных результатах.

Для диагностики инфаркта миокарда на более поздних сроках прибегают к определению фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ), активность которой повышается позже КФК – спустя 1-2 суток после формирования некроза и приходит к нормальным значениям через 7-14 дней. Высокоспецифичным для инфаркта миокарда является повышение изоформ миокардиального сократительного белка тропонина – тропонина-Т и тропонина-1, увеличивающихся также при нестабильной стенокардии. В крови определяется увеличение СОЭ, лейкоцитов, активности аспартатаминотрансферазы (АсАт) и аланинаминотрансферазы (АлАт).

Коронарная ангиография (коронарография) позволяет установить тромботическую окклюзию коронарной артерии и снижение желудочковой сократимости, а также оценить возможности проведения аортокоронарного шунтирования или ангиопластики – операций, способствующих восстановлению кровотока в сердце.

Лечение

При инфаркте миокарда показана экстренная госпитализация в кардиологическую реанимацию. В остром периоде пациенту предписывается постельный режим и психический покой, дробное, ограниченное по объему и калорийности питание. В подостром периоде больной переводится из реанимации в отделение кардиологии, где продолжается лечение инфаркта миокарда и осуществляется постепенное расширение режима.

Купирование болевого синдрома проводится сочетанием наркотических анальгетиков (фентанила) с нейролептиками (дроперидолом), внутривенным введением нитроглицерина.

Терапия при инфаркте миокарда направлена на предупреждение и устранение аритмий, сердечной недостаточности, кардиогенного шока. Назначают антиаритмические средства (лидокаин), ß-адреноблокаторы (атенолол), тромболитики (гепарин, ацетилсалициловая к-та), антогонисты Са (верапамил), магнезию, нитраты, спазмолитики.

В первые 24 часа после развития инфаркта миокарда можно произвести восстановление перфузии путем тромболизиса или экстренной баллонной коронарной ангиопластики.

Прогноз

Инфаркт миокарда является тяжелым, сопряженным с опасными осложнениями заболеванием. Большая часть летальных исходов развивается в первые сутки после инфаркта миокарда. Насосная способность сердца связана с локализацией и объемом зоны инфаркта. При повреждении более 50% миокарда, как правило, сердце функционировать не может, что вызывает кардиогенный шок и гибель пациента. Даже при менее обширном повреждении сердце не всегда справляется нагрузками, в результате чего развивается сердечная недостаточность.

По истечении острого периода прогноз на выздоровление хороший. Неблагоприятные перспективы у пациентов с осложненным течением инфаркта миокарда.

Профилактика

Необходимыми условиями профилактики инфаркта миокарда являются ведение здорового и активного образа жизни, отказ от алкоголя и курения, сбалансированное питание, исключение физического и нервного перенапряжения, контроль АД и уровня холестерина крови.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|