Отеки ног при сердечной недостаточности у детей

Кардиальная дисфункция встречается после перенесенного инфаркта, как итог длительного течения артериальной гипертензии, врожденных или приобретенных пороков развития сердца и сосудов.

На ранних этапах проявляет себя скудно, не дает пациенту оснований для тревоги и обращения к врачу. По мере прогрессирования сердечной недостаточности клиническая картина осложняется застоем крови в венозном русле.

Объективно это проявляется отёком ног: первыми страдают ноги на уровне лодыжек, затем процесс поднимается выше.

Это специфический признак сердечной недостаточности, но симптом встречается и на фоне внекардиальных патологий. Например, варикозного расширения вен, тромбоза, почечной недостаточности и прочих.

Эффективное разграничение возможно только на ранних стадиях, поскольку дисфункция сердца обязательно приведет к полиорганной недостаточности. А значит, в процесс будут вовлечены почки, печень.

Отеки станут смешанными, точная диагностика окажется затруднительной и потребует много времени.

Механизм возникновения

В основе нарушения лежит изменение скорости, эффективность кровотока в большом и малом круге.

Итогом падения сократительной способности миокарда оказывается замедленное движение соединительной ткани.

Застой в венах приводит к увеличению давления и выходу жидкой фракции, плазмы в межклеточное пространство.

По своей сути отек — это увеличение объема мягких тканей по указанной причине. Поскольку сила гравитации действует строго вертикально, сверху-вниз, первыми страдают ноги.

По мере прогрессирования патологического процесса состояние ухудшается, но на это требуется время. В среднем на развитие комплексного заболевания уходит от 2 до 6-7 лет.

Периферические отеки формируются также в результате дальнейшего становления вторичных патологических процессов. Вроде почечной недостаточности, дисфункции печени.

Отграничить состояния друг от друга проблематично, особенно на поздних стадиях кардиальной декомпенсации.

Интенсивность симптома становится выше, что говорит о продолженном прогрессировании. Точку в вопросе ставят диагностические мероприятия, множественные.

Отличие сердечных отеков от других

Типичные черты кардиального симптома таковы:

- Полное отсутствие болезненных проявлений при пальпации, ходьбе и любой физической нагрузке, мануальном воздействии.

На фоне тромбоза или варикозной болезни дискомфорт выраженный, усиливается после любой активности и давления на пораженный участок. Это надежный признак для отграничения двух состояний.

- Симметричность, соответствующая опухлость обнаруживаются сразу с обеих сторон. Такого практически не бывает при тромбозе, редко признак встречается на фоне варикозной болезни. Как правило, поражена одна нога.

- Отеки сердечного происхождения появляются в вечернее время. Обычно после длительной нагрузки, коей в состоянии недостаточности считаются даже простая ходьба, подъем по лестнице.

Почечная дифункция проявляется утренними отеками. В светлое же время суток избыток жидкости при патологиях сердечнососудистой системы спадает и полностью исчезает.

Нарушения при тромбозе и варикозе возникают внезапно. Обычно сопряжены с физической активностью.

- Цианоз дермы пораженных конечностей. Синеватый оттенок кожи на месте отека при заболеваниях сердца. В остальных случаях он бледный (почечные проблемы), красный и т.д. Это характерный дифференциальный признак.

- Склонность к деформации. При надавливании на участок поражения остается хорошо видная белая вмятина, которая постепенно устраняется.

На фоне почечных патологий степень деформации меньше. А варикоз или тромбоз характеризуются повышением плотности ткани. На ощупь они жесткие, каменные. Не пальпируются.

Основу же дифференциальной диагностики составляют не указанные выше моменты, а сопутствующие проявления.

Клиническая картина разнится во всех случаях, потому оценивать нужно в первую очередь ее, а прочие рутинные моменты рассматриваются в рамках подтверждения гипотез.

В любом случае без вспомогательных исследований не обойтись.

Дополнительные симптомы

Сердечные отеки ног имеют массу сопутствующих признаков. Их развитие обусловлено самой кардиальной недостаточностью.

На первой стадии

Все может ограничиться такими явлениями:

- Незначительная одышка. После интенсивной физической нагрузки. Среднестатистический человек не проявляет достаточной активности, чтобы заметить отклонение от нормы. У спортсменов и представителей физического труда симптом заметен сразу.

- Необъяснимая слабость, усталость. Астенические проявления на фоне прочего относительного благополучия. Пациент вялый, сонливый. Самочувствие списывает на недосып или переработку.

- Незначительные отклонения ритма по типу синусовой тахикардии. Сердце еще активно, потому организм старается скорректировать недостаток питания увеличением частоты сокращений. Эффекта это не дает, по мере прогрессирования ритм все больше смещается в сторону урежения, пока не достигнет критической отметки.

Вторая стадия

Примерно со второй стадии заболевания клиническая картина приобретает законченные черты. Проявления сердечные, пока еще прочие органы и системы не задействованы.

Среди типичных моментов:

- Боли в грудной клетке неясного происхождения. Пациент не всегда увязывает дискомфорт с кардиальными проблемами, потому не обращается к врачу сразу. Эпизоды кратковременные. Продолжаются не более нескольких минут, а то и секунд. Характер синдрома — давящий или жгучий, возникает нарушение регулярно.

- Аритмия по типу брадикардии. Урежение частоты сердечны сокращений до уровня 60 ударов и ниже. При этом у спортсменов и работников физического труда симптом как таковой отсутствует до полной декомпенсации состояния.

Восстановление проводится специальными препаратами. Помимо брадикардии могут добавляться прочие формы, в том числе экстрасистолия (возникновение внеочередных ударов между сокращениями), фибрилляция (хаотичная работа всего сердца).

Это фактора развития раннего летального исхода. Без лечения смерти не избежать. Причина — остановка сердца.

- Одышка. На фоне полного покоя. Позже невозможной оказывается даже минимальная физическая активность. Поход в магазин, легкая пешая прогулка — это большие сложности для сердечника. На стадии субкомпенсации обычно все не столь плачевно, ограничения есть, но не критические. Процесс характеризуется как снижение толерантности к механической нагрузке.

- Головная боль. Локализуется в затылке. Возникает как итог попеременного изменения тонуса сосудов. Обычно на фоне падения артериального давления — гипотонии.

- Виртиго. Нарушение ориентации в пространстве. Пациент не может нормально ходить, даже стоять. Мир идет кругом. Симптом неспецифичен, указывает на поражение церебральных структур ишемического плана. Проще говоря, кровоток ослаблен, нервные ткани недополучают питательных веществ.

- Потеря сознания. Обморочные состояние. Коррекция срочная. Это негативный прогностический признак, он указывает на ослабление питания мозга и повышает риски инсульта, острого нарушения церебрального кровотока.

Периферическая отечность усиливается и охватывают все нижние конечности от паха до стопы. Отличается стойкостью, плохо купируется подручными средствами.

Изменение положения тела не помогает, потому как причина в снижении насосной функции сердца.

Выраженная стадия

Дает массу проявлений помимо кардиальных.

- Увеличение размеров печени. Итог индуцированного вторичного гепатита. Воспаления органа. Сопровождается болезненностью, обнаруживается при пальпации правого подреберья.

- Пожелтение склер глаз и кожи. В результате выхода билирубина в кровеносное русло.

- Асцит. Скопление жидкости в животе и увеличение его размеров. Специфический признак патологий печени.

- Боли в пояснице, снижение суточного объема мочи. Так называемая олигурия. Сопровождает почечную недостаточность. Восстановление представляет большие сложности.

Отеки на фоне дисфункции выделительной системы выраженные. Трудно отграничить их от таковых при кардиальных патологиях.

Отеки на ногах при сердечной недостаточности хорошо дистанцируются от прочих по первичным признакам только на ранних этапах. Затем дело осложняется иными симптомами и множественностью этиологии.

Диагностика

Проводится под контролем кардиолога, в зависимости от этапа процесса обследование может осуществляться в стационарных или амбулаторных условиях. Вопрос решается на усмотрение специалистов.

Примерный перечень мероприятий:

- Устный опрос больного. Позволяет объективизировать симптомы, составить четкую клиническую картину. Используется в рамках рутинного первичного осмотра.

- Сбор анамнеза. Кратко. Чем болел человек, когда. Насколько долго. Образ жизни, семейная история, прочие моменты также уточняются. Обе методики относятся к основным. Они необходимы для определения вектора дальнейших действий.

- Аускультация, выслушивание сердечного звука. Если недостаточность, и, как следствие, отеки ног возникают на фоне порока кардиальных структур, обнаруживаются глухие неправильные тона, расщепление.

- Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Первый показатель стабильно ниже нормы, потому как нарастают явления паления сократительной функции. ЧСС сначала по типу тахикардии, то есть ускорения, затем обратного процесса.

- Суточное мониторирование. Обычно назначается в рамках комплексной диагностики. Фиксирует жизненно важные показатели на протяжении 24 часов. Динамическое наблюдение.

- Электрокардиография. Выводит «на поверхность» аритмии и возможные пороки. Но расшифровка требует качественной подготовки специалистов.

- Эхокардиография. Показывает отклонения анатомического плана.

Дифференциация с патологиями выделительной системы

В рамках дифференциальной диагностики проводятся такие исследования:

- УЗИ почек.

- Анализ мочи клинический. Используется для оценки фильтрующей функции парного органа. На фоне недостаточности отсутствуют соли или их мало, также удельный вес существенно снижен.

- УЗИ печени и органов брюшной полости.

- Сцинтиграфия структур выделительной системы.

- Доппрерография сосудов нижних конечностей. Для оценки скорости кровотока, эффективности трофики тканей. Используетя наиболее часто для дифференциальной диагностики.

На поздних стадиях обследование может затянуться на продолжительный срок. Не менее недели, а то и больше. Важно не затягивать и обращаться к врачу при первых отклонениях в самочувствии.

Лечение

Терапия проводится в рамках комплексного воздействия. Нет смысла снимать только отеки, они сами опасности не несут. Угроза исходит от сердечной недостаточности.

Устранение первопричины медикаментозное. Хирургическое вмешательство требуется для в рамках коррекции пороков: анатомических дефектов вроде недостаточности трикуспидального, аортального или митрального клапанов, прочих состояний.

Основные препараты и их группы:

- Сердечные гликозиды. Усиливают сократительную способность миокарда, корректируют объем поступающей в большой круг крови, восстанавливают питание тканей. Дигоксин или настойка ландыша.

- Диуретики мягкого действия с антагноистическим эффектом к альдостерону. Спиронолактон или Верошпирон (аналоги). Выводят лишнюю жидкость, предотвращают спазм сосудов. Косвенно влияют на концентрацию ангиотензина-II, ренина.

- Бета-блокаторы на ранних стадиях для устранения тахикардии. С той же целью назначаются ингибиторы АПФ.

Лечение отеков ног как таковых или же купирование симптома проводится с помощью мочегонных средств. При интенсивной проявлении используются более активные медикаменты, вроде Фуросемида.

Хирургическое лечение, как было сказано, проводится по показаниям. Если имеет место порок сердца, анатомический дефект сосуда.

Примерный перечень заболеваний включает в себя: аневризму стенки мышечного органа, аорты в любом отделе, недостаточность трикуспидального, митрального клапанов, перегородок и прочие.

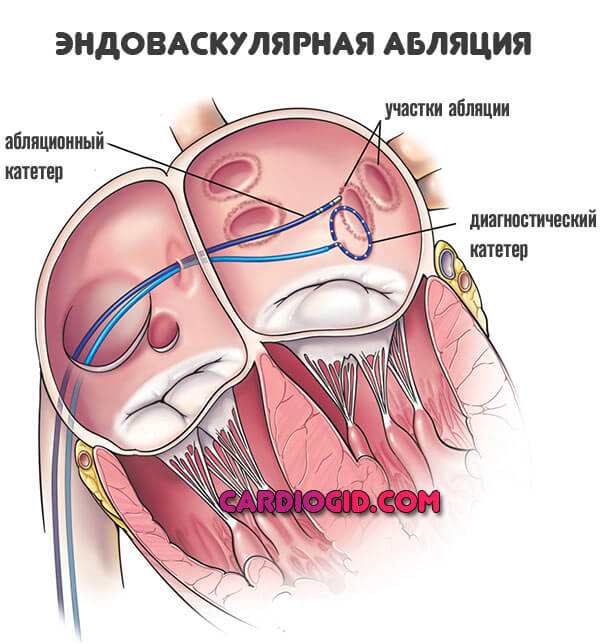

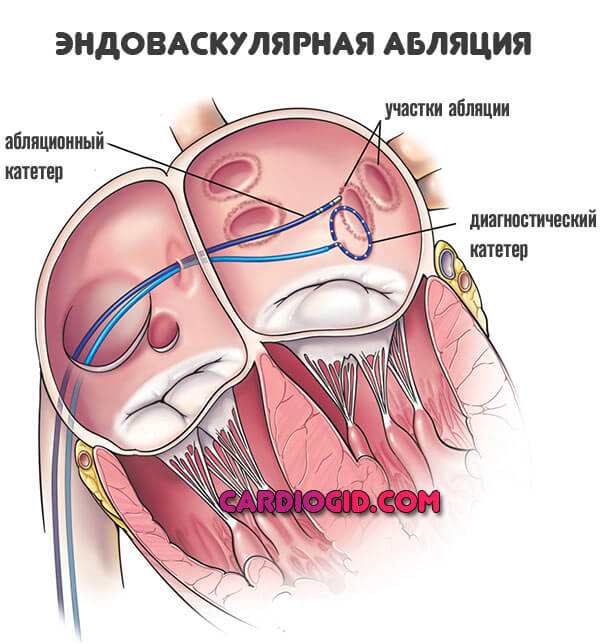

Предпочтение отдается малоинвазивным вмешательствам, с эндоваскулярным доступом (через бедренную артерию).

Патологический процесс, обуславливающий отеки требует пожизненной коррекции привычек, независимо от стадии недостаточности.

Рекомендации простые, нужно следовать правилам здравого смысла:

- Отказаться от сигарет, алкоголя, тем более наркотиков.

- Не принимать препараты без назначения специалистов. Особенно опасны или кардиотоксичны противовоспалительные нестероидного происхождения (абсолютный рекордсмена — Диклофенак, что было неоднократно доказано), оральные контрацептивы, антибиотики, противопаразитарные медикаменты и другие.

- Спать не менее 7 часов в течение ночи. Примерно четверть периода должна приходиться на момент до 22.00.

- Ограничить количество жиров в рационе, потреблять меньше поваренной соли (не более 7 граммов в день).

- Стараться не сидеть постоянно на одном месте. Гиподинамия только усугубляет застойные явление в организме, в том числе снижают скорость кровотока.

Если есть склонность к варикозной болезни состояние станет хуже. Нужно двигаться, подойдут пешие прогулки на свежем воздухе. Перенапрягаться нельзя, это чревато осложнениями вплоть до остановки сердца.

- Пить 1.5-1.7 литров воды. Больше — избыточная нагрузка. Возможно меньше, зависит от общего состояния здоровья человека. По показаниям объем сокращают.

Также важно избегать стрессов. Освоить методики релаксации, при необходимости обратиться к психотерапевту для коррекции статуса немедикаментознями способами или с применением легких седативных на основе лекарственных трав.

Лечить отеки ног при сердечной недостаточности следует под контролем кардиолога. В рамках расширенной терапии на развитых стадиях — целого консилиума специалистов.

Прогноз

Зависит от фазы дисфункции. Сами по себе отеки ног (нарушения объемов мягких тканей) угрозы не несут: дискомфорт есть, но опасности отсутствуют.

- Что же касается кардиальных проблем, на ранней стадии, когда сердечная недостаточность в полной компенсации выживаемость близится к 100%.

- Со 2 фазы падает на 15-20%.

- Начиная с третьей шансы на продолжение биологического существования есть не более, чем в 40% пациентов.

Терминальный период абсолютно летален и не предоставляет возможностей для терапии. Потому доводить до него не стоит. Обратного пути уже нет. Гибель — единственный исход. Можно отсрочить момент, но не надолго. Есть стимул раньше обращаться к врачу.

Снять отек при сердечной недостаточности можно простыми мочегонными препаратами. Но это не выход. Ключевая задача — устранить первопричину.

Полного излечения сердечной недостаточности ждать не нужно. Но есть шансы перевести процесс в латентную, полностью или частично контролируемую форму. В таком случае отеки спадут сами собой, проблема отойдет на второй план.

Вопрос решается подбором качественного, целесообразного лечения.

Источник

Своевременная диагностика проблем с сердцем у ребенка, правильная тактика и адекватная терапия – это основа успешного лечения и залог скорейшего выздоровления малыша. Для этого необходимо вовремя заметить тревожные симптомы.

Сердечная недостаточность у детей представляет собой сочетанный клинический синдром, развивающийся в связи с внезапным нарушением кровотока, обусловленный резким снижением сократительной способности сердца и/или расстройствами ритма, которые значительно снижают насосную функция сердца.

Сердечная недостаточность может возникать при развитии:

- выраженных воспалительных процессов миокарда (кардитов);

- острых инфекционных и/или токсических заболеваниях;

- отравлениях;

- жизнеугрожающих нарушениях ритма;

- кардиомиопатиях;

- пороках сердца;

- васкулитах;

- тромбоэмболиях;

- разрушении клапанов сердца.

При сердечной недостаточности у ребенка возникает:

- значительное изменение сократительной способности миокарда в результате перегрузки правых или левых отделов сердца и/или стойком нарушении обменных процессов в миокардиоцитах;

- первичное изменение метаболических и энергетических процессов в сердечной мышце при острых интоксикациях, инфекционных и/или аллергических заболеваниях, острой гипоксии, кардитах.

Метаболические изменения в миокарде проявляются циркуляторными и нейроэндокринными нарушениями.

Диагностика сердечной недостаточности основана на анализе жалоб, данных анамнеза заболевания, клинического обследования ребенка и инструментальных методов (УЗИ сердца, ЭКГ, доплерокардиография, рентгенологическое исследование), а также определения ЦВД.

Лечение малыша с диагностированной недостаточностью сердечной деятельности зависит от причины болезни и типа и тяжести недостаточности, возраста ребенка. Терапия направлена на устранение причины, устранение гипоксических нарушений, коррекцию электролитных изменений, разгрузку кровообращения, улучшение сократительных свойств миокардиоцитов.

Причины

Основными причинами острой недостаточности сердца являются:

- повреждение клеток и структур миокарда в результате воспаления, воздействия инфекционных, аллергических агентов, экзогенных интоксикаций, кардиомиопатий и других факторов;

- чрезмерной пред – и постнагрузкой объемом и/или давлением, (при пороках сердца);

- тяжелые нарушения ритма (тахи – или брадиаритмия);

- сочетание нескольких причин.

Острая или хроническая сердечная недостаточность у детей наиболее часто развивается:

- при инфекционно-воспалительном поражении миокарда (токсических, бактериальных или вирусных кардитах);

- при врожденных кардитах или миокардиопатиях, вызванных исходной слабостью миокарда;

- при пороках сердца (врожденных или приобретенных);

- при тяжелой патологии легких (острой гипоксии, тяжелых приступах бронхиальной астмы, муковисцидозе, врожденных пороках бронхолегочной системы);

- при электролитной недостаточности;

- при тяжелых аритмиях;

- при острых нефритах;

- при развитии новообразований в полости сердца, клапанного аппарата;

- при тяжелых анемиях;

- при нервно-мышечной патологии;

- при васкулитах;

- при заболеваниях соединительной ткани.

Механизм развития

В зависимости от механизма развития острой сердечной недостаточности условно выделяют две ее формы:

- энергетически – динамическую;

- гемодинамическую.

Энергетически-динамическая форма развивается в связи с первичным нарушением энергетических процессов или стойких метаболических изменениях в миокардиоцитах и структурах сердца (недостаточность повреждения).

Эта форма возникает при миокардитах, миокардиодистофиях, кардиомиопатиях, токсических повреждениях миокарда при бактериальных, вирусных инфекциях, токсической пневмонии, экзогенных отравлениях.

Гемодинамическая форма обусловлена чрезмерной перегрузкой сердца с вторичными метаболическими расстройствами, которые развиваются на фоне гипертрофических процессов в миокарде (недостаточность перенапряжения). Эта форма острой сердечной недостаточности развивается при различных пороках сердца, аритмиях.

При развитии сердечной недостаточности выделяют ее основные клинические формы:

- правожелудочковая;

- левожелудочковая;

- тотальная.

Главную роль для обеспечения компенсаторных реакций миокарда имеют:

- активация симпатоадреналовой системы – выброс катехоламинов при значительном снижении сокращения сердечной мышцы. При этом развивается спазм коронарных сосудов, учащение сердечных сокращений (тахикардия), централизация кровообращения с активацией сократительной способности миокарда, но этот адаптационный механизм быстро истощается;

- механизм Франка-Старлинга – усиление сокращения миокарда и повышение венозного возврата к сердцу;

- стимуляция ренин-ангиотензиновой системы способствует задержке воды и натрия почками, формируются альвеолярные и/или периферические отеки;

- стойкое снижение насосной функции сердца и минутного выброса крови приводит к гипертрофии миокарда с постепенной дилатацией желудочков.

В зависимости от степени и скорости нарушения сердечного оттока и вероятности включения адаптационных механизмов возникает острая или хроническая недостаточность миокарда. При отсутствии активации компенсаторных механизмов у ребенка развивается острая недостаточность сердца – сердечная астма, отек легких или кардиогенный шок. При постепенном развитии недостаточности миокарда адаптационные механизмы активируются с достаточно длительной поддержкой сократительной способности сердечной мышцы с постепенным формированием застойной сердечной недостаточности.

Симптомы сердечной недостаточности у детей

Признаки сердечной недостаточности у детей зависят от клинической формы патологии, тяжести состояния и причины болезни.

К общим симптомам, которые проявляются при развитии данного патологического состояния, относятся:

- слабость, повышенная утомляемость, вялость ребенка;

- стойкая бледность кожных покровов;

- головокружения, периодические обмороки, потемнения в глазах;

- учащение сокращений сердца;

- одышка;

- синюшность носогубного треугольника, пальцев рук;

- сухой кашель;

- нарушения сна;

- отеки.

Левожелудочковая

Причинами развития острой левожелудочной недостаточности сердца являются патологические процессы в миокарде: воспаление, инфекционно-аллергическое поражение, врожденные нарушения (острые кардиты врожденные или приобретенные, кардиомиопатии) или нарушения клапанного аппарата левых отделов сердца.

При этом происходит значительное уменьшение насосной функции левого желудочка, его перегрузка и развитие ретроградной гипертензии малого круга. Эти патологические процессы вызывают спазм сосудов и гидростатического давления в артериолах и венулах с пропотеванием жидкости в альвеолы, связанной с увеличением проницаемости капилляров и развитием основных признаков недостаточности миокарда по левожелудочковому типу – сердечной астмы и отека легких.

При постепенном развитии сердечной недостаточности по левожелудочковому типу родители замечают:

- одышку, усиливающуюся в горизонтальном положении или при физической нагрузке;

- боли в области сердца;

- периодический сухой кашель;

- выраженную слабость ребенка;

- потливость;

- цианоз носогубного треугольника;

- головокружения, потемнения в глазах;

- нарушения сна, беспокойство и страх смерти.

Острый приступ сердечной астмы возникает чаще ранним утром – малыш беспокоен, предъявляет жалобы на боль и тяжесть в груди, нехватку воздуха, ребенок занимает вынужденное положение – сидя, при принятии горизонтального положения – симптомы усугубляются. Отмечается одышка, частый непродуктивный болезненный кашель со скудной прозрачной мокротой.

При усугублении сердечной недостаточности и в результате повышения проницаемости капилляров альвеол происходит скопление жидкости в альвеолах с развитием отека легких. Это состояние проявляется усилением кашля, приобретающего влажный оттенок с выделением пенистой мокроты, постепенно приобретающей розовый цвет. Отмечается шумное, клокочущее дыхание с усилением одышки. Ребенок жалуется на тяжесть в груди, беспокоен, при отсутствии медицинской помощи отмечается потеря сознания.

Правожелудочковая

Острая недостаточность сердца по правожелудочковому типу развивается при возникновении патологических состояний с внезапным и стойким уменьшением активности кровотока в большом круге кровообращения и перегрузкой правых отделов сердца в результате развития:

- пороков сердца;

- тяжелых приступов бронхиальной астмы;

- синдрома дыхательных расстройств;

- острой гипоксии;

- гидроторакса;

- тяжелого муковисцидоза;

- сложных пороков бронхолегочной системы.

При развитии данных патологий отмечается перегрузка правых отделов сердца с последующим повышением венозного давления и быстрого развития застойных явлений большого круга кровообращения с последующим нарушением функции печени и почек.

Это состояние развивается внезапно с приступа удушья, тяжести в грудной клетке, болей в области сердца, выраженной слабости, профузного холодного пота, с нарастанием цианоза. Отмечается видимое выбухание вен шеи, гепатомегалия и ее болезненность, учащение пульса и снижение давления. Отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к развитию кардиогенного шока.

Тотальная

Тотальная недостаточность миокарда характеризуется проявлением совокупности признаков, которые наблюдаются при лево – и правожелудочной недостаточности:

- одышка, тяжелое дыхание;

- тахикардия;

- резкая вялость и бледность;

- тотальный цианоз (носогубного треугольника и дистальных отделов конечностей);

- болезненный кашель;

- выбухание шейных вен;

- увеличение и болезненность печени;

- отеки конечностей;

- стойкое снижение давления.

Патология протекает тяжело и возникает чаще в неонатальном периоде при сочетанных врожденных пороках сердца, транспозициях крупных сосудов, врожденных кардимиопатиях или кардитах с септицемией, стойких метаболических расстройствах, тяжелой асфиксии.

Кардиогенный шок

Это состояние у детей развивается при резком снижении сократительной способности миокарда левого желудочка, которое развивается:

- при тяжелых, жизнеугрожающих аритмиях;

- при острых обширных миокардитах;

- дилятационной кардиомиопатии;

- при остром разрушении клапанов сердца;

- при острой дистрофии миокарда;

- при инфаркте миокарда.

Также кардиогенный шок может развиваться при септицемии, массивных ожогах.

При развитии кардиогенного шока резко снижается сердечный выброс, а также пульсовое и артериальное давление.

Патология проявляется – стойкой мраморностью кожных покровов, нарастающим акроцианозом, учащением дыхания, выбухание шейных вен, холодным потом, олигурией, прогрессирующим снижением артериального давления, различными видами нарушения сознания.

У новорожденных

У новорожденных данная патология развивается при врожденных кардитах и миокардиодистрофиях, врожденных пороках сердца (гипоплазии левого желудочка, недостаточности клапанов, транспозиции магистральных сосудов, сочетанных пороках), тяжелых аритмий, анемий, сложных метаболических изменений миокарда.

Сердечная недостаточность в раннем неонатальном периоде по клиническим проявлениям диагностируется сложно, поскольку ее проявления сходны с симптомами бронхолегочной патологии:

- одышка, нарастающая при незначительной физической нагрузке, плаче;

- стойкая, нарастающая бледность;

- цианоз;

- повышенная потливость;

- срыгивания;

- отказ от еды, повышенная утомляемость при кормлении грудью;

- нарушения сна или беспокойство при длительном нахождении ребенка в горизонтальном положении;

- покашливание, влажные, часто дистанционные хрипы;

- кратковременные потери сознания.

Выявить кардиологическую патологию в раннем возрасте помогают дополнительные инструментальные обследования – ЭКГ, УЗИ сердца, рентгенография.

Лечение

Лечение данной патологии у детей проводят на основании клинических и инструментальных исследований, полного спектра необходимых лабораторных обследований, консультаций узких специалистов. При этом важным фактором является уточнение диагноза с определением формы и степень тяжести патологии для выбора тактики лечения.

При развитии у малыша тяжелой сердечной недостаточности необходимо обеспечить покой и возвышенное положение в кровати. Щадящее питание с ограничением соли, суточного объема жидкости и с полным исключением рациона острой, жирной и жареной пищи, продуктов, стимулирующих образование газов и стимулирующих напитков (крепкий чай, энергетики с кофеином или кофе).

Малышей грудного возраста необходимо кормить сцеженным грудным молоком из бутылочки или из рожка, реже питание осуществляют через зонд или парентерально.

Основой лечебной тактики при недостаточности миокарда является:

- назначение сердечных гликозидов;

- применение диуретиков;

- использование в схеме терапии кардиотропных лекарственных средств;

- назначение препаратов для улучшения микроциркуляции;

- коррекция электролитных нарушений;

- мягкие успокаивающие и кардиотонические препараты;

- лечение сопутствующих патологий, санация очагов хронической инфекции.

Первая помощь

При появлении у малыша признаков недостаточности миокарда по левожелудочковому типу с появлением симптомов сердечной астмы и постепенным развитием отека легких необходимо:

- срочно вызвать бригаду «скорой помощи»;

- успокоить ребенка;

- придать ему возвышенное положение в постели с опущенными ногами;

- обеспечить проходимость дыхательных путей, снять стесняющую одежду, пояс, галстук или шейный платок, обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно или форточку).

На доврачебном этапе необходимо провести ингаляцию кислорода с 30% этанолом (15 минут) чередуя с ингаляциями увлажненного кислорода (15 -20 минут).

Ребенка госпитализируют в специализированный стационар (кардиологическое отделение) или в реанимационное отделение при тяжелом состоянии и развитии кардиогенного шока.

При уточнении диагноза определяется тактика лечения с обязательным проведение оксигенотерапии, стабилизации состояния больного и терапии основного заболевания, вызвавшего развитие недостаточности миокарда, консультация кардиохирурга (при пороках или других врожденных аномалиях сердца).

При развитии кардиогенного шока обязательно проводиться:

- инфузионная терапия (реополиглюкин, глюкоза с кокарбоксилазой);

- введение глюкокортикостероидов;

- применение симпатомиметиков;

- назначаются препараты магния и калия;

- седативная терапия (ГАМК, дроперидол).

Развитие сердечной недостаточности у ребенка – сложное патологическое состояние, приводящие к постепенному истощению всех компенсаторных возможностей организма, а при отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения считается жизнеугрожающим состоянием, приводящие к инвалидизации и летальным исходам.

Особенно при возникновении кардиомиопатий, кардитов, пороков сердца и тяжелых аритмий. Поэтому раннее установление причины развития данного клинического синдрома и лечение основного заболевания – основа благоприятного прогноза для здоровья и жизни ребенка.

врач-педиатр Сазонова Ольга Ивановна

Источник