Осложнения туберкулеза сердечно легочная недостаточность

Туберкулез органов дыхания характеризуется синдромом общей интоксикации и легочного поражения. Но у части больных (1-6%) клиническая картина туберкулеза меняется вследствие осложнений, таких как сердечная и легочная недостаточности, пневмоторакс, амилоидоз легких. Именно эти последствия заболевания чаще всего приводят к летальному исходу.

Причины развития осложнений

В большинстве случаев факторами, способствующими развитию осложнений, являются неправильные действия как со стороны медицинских работников, так и со стороны самого пациента. Со стороны врача – это, в первую очередь, неправильно подобранное, несвоевременное лечение, отсутствие контроля динамики заболевания, излишняя травматизация легочной ткани при лечебной или диагностической пункции.

Пациент может провоцировать развитие болезни, не соблюдая рекомендации врача, отказавшись от лечения, злоупотребляя вредными привычками. Иногда сами больные обращаются за помощью уже на поздних стадиях туберкулеза. По статистике, наиболее часто осложнения туберкулеза (в 75% случаев) возникают у мужчин.

Осложнения туберкулеза

Непосредственные причины возникновения осложнений связаны с существенными анатомо-патологическими нарушениями в органах. Наиболее часто возникают следующие:

- Разрыв бронхиальной артерии, связанный с повышенным давлением в малом круге кровообращения и патологической гемокоагуляцией.

- Полная обструкция дыхательных путей.

- Уменьшение объема одного или обоих легких.

- Атеросклероз легочной артерии.

- Разрушение сосудов вследствие деструкции, гангрены, распада легких.

- Прорыв абсцесса легкого и т.д.

Распространенные осложнения

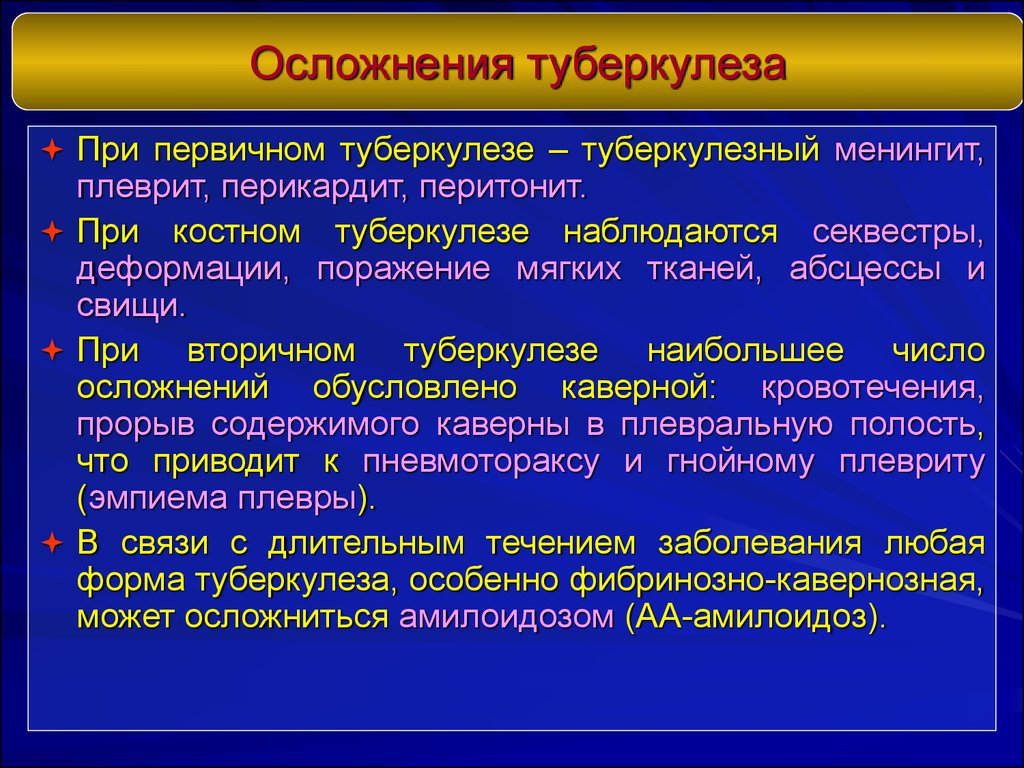

Согласно современной классификации, выделяют специфические осложнения, связанные с механизмом развития туберкулезного воспаления, и неспецифические, обусловленные любым другим патогенетическим механизмом. Специфические осложнения следующие:

- Туберкулезный плеврит.

- Туберкулезная эмпиема, пиопневмоторакс.

- Туберкулез бронхов, трахеи, корня языка (спутагенный ход инфекции из каверны).

Неспецифические осложнения делятся на те, которые требуют неотложной помощи (легочные кровотечения и спонтанный пневмоторакс) и развивающиеся постепенно (хроническое легочное сердце, амилоидоз).

Сердечно-легочная недостаточность

Данное осложнение распространяется на два органа – сердце и легкие. Со стороны сердца патологические изменения касаются в основном правого предсердия, подвергающегося за период заболевания дилатации и гипертрофии. При этом не обеспечивается нормальная функциональность сердца, нарушается нормальное насыщение крови кислородом.

В зависимости от времени развития различают острую, подострую и хроническую сердечно-легочную недостаточность:

- Острая СЛН формируется за короткий период времени (до месяца) на фоне нарушений диффузии кислорода в альвеолах из-за различных форм туберкулеза. Подострая СЛН развивается постепенно спустя несколько месяцев заболевания.

Сердечно-легочная недостаточность

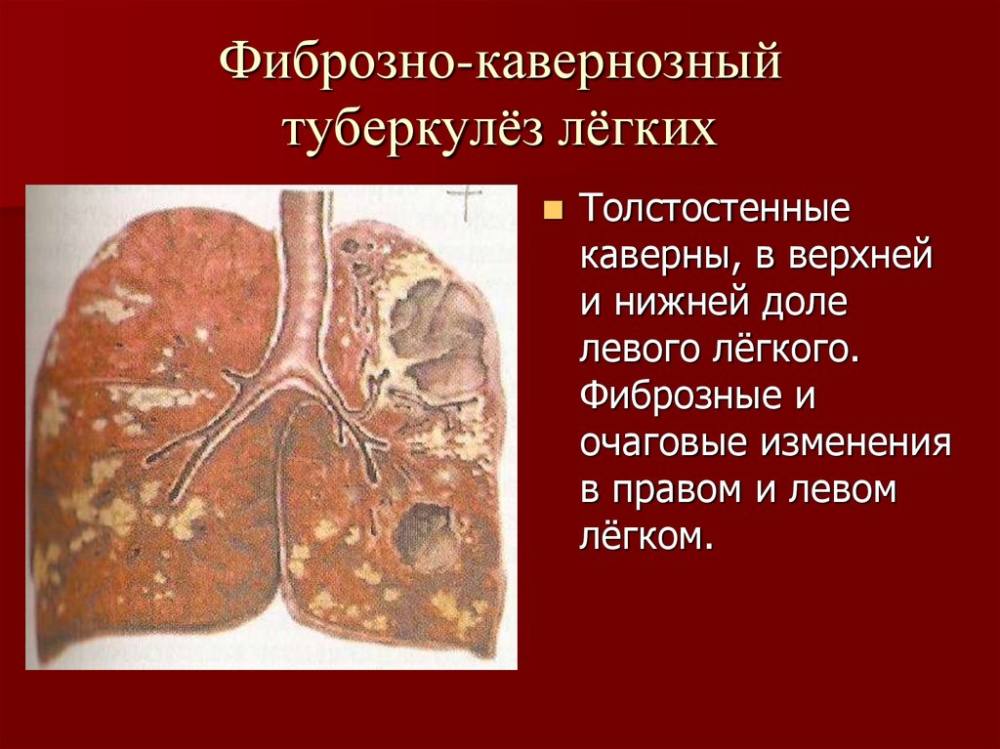

- Хроническая СЛН – наиболее часто встречающаяся из всех. Чаще всего наблюдается у больных фиброзно-кавернозным и цирротическим туберкулезом, при котором ярко выражено нарушение внешнего дыхания.

Основным механизмом возникновения является повышение давления в малом круге кровообращения, увеличение минутного объема кровообращения, нарушение сократительной функции сердца.

Характерными клиническими симптомами данного осложнения являются:

- Одышка – появляется без видимых причин, имеет постоянный характер, склонна к прогрессированию со временем. Неблагоприятным признаком является появление одышки не только при нагрузке, но и в состоянии покоя.

- Боль в области сердца сходна по характеру со стенокардической. Отличительными признаками данной боли являются внезапное начало и не прекращение после приема нитроглицерина.

- Распространенный цианоз.

- Увеличение печени, боль в правом подреберье.

- Отеки – выраженность их меньшая, чем при стандартном поражении сердца. Обычно они располагаются в нижних конечностях.

Отеки нижних конечностей

На рентген-снимке можно увидеть увеличение диаметра легочной артерии, гипертрофию правого желудочка.

Кровохарканье и легочное кровотечение

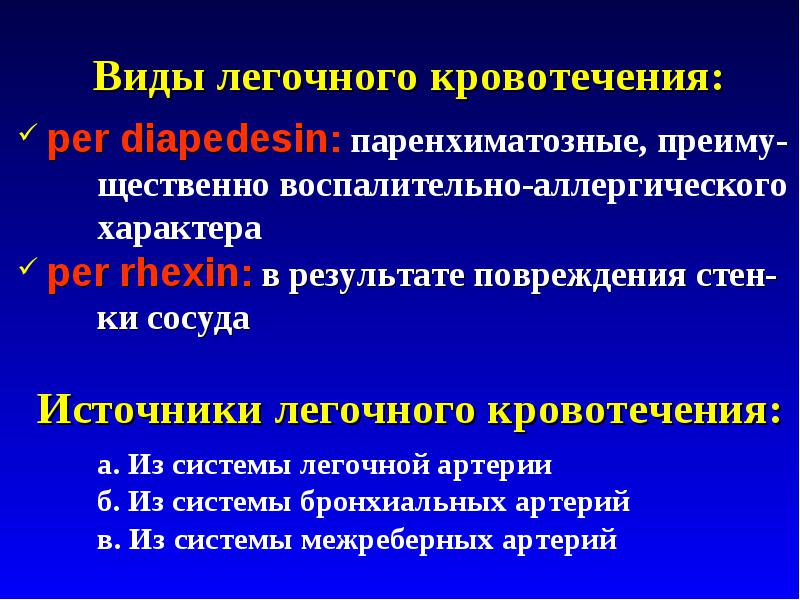

Это наиболее частые и серьезные осложнения легочного туберкулеза. Кровохарканье и легочное кровотечение отличаются между собой объемом выделенной крови.

Кровохарканье – это выделение крови вместе с мокротой. Количество крови может быть разное: от мелких прожилок до диффузного окрашивания. Выделяют следующие виды кровохарканья:

- Псевдокровохарканье (ложное) – источником кровотечения являются десна, глотка, ротовая полость. В этом случае пациент не отхаркивает, а сплевывает кровавую мокроту.

- Истинные – причиной развития является заболевание легких туберкулезной и нетуберкулезной этиологии. При этом на высоте кашля выделяется месте с мокротой красная алая кровь с наличием пузырьков воздуха.

Легочное кровотечение – выделение из дыхательных путей большого количества крови. Такое состояние может возникнуть при любой форме туберкулеза.

Легочное кровотечение

По объему кровотечения бывают:

- малыми (до 100 мл);

- умеренными (100-500 мл);

- профузными (более 500 мл).

При небольшом кровотечении выделяемая кровь алого цвета пенистая, не сворачивается. Клиническая картина профузного кровотечения состоит из признаков коллапса и анемии: бледность кожных покровов, снижение артериального давления, учащение пульса. Возможно в такой ситуации развитие асфиксии вследствие выраженного бронхоспазма или закупорки бронха свернувшимся сгустком крови.

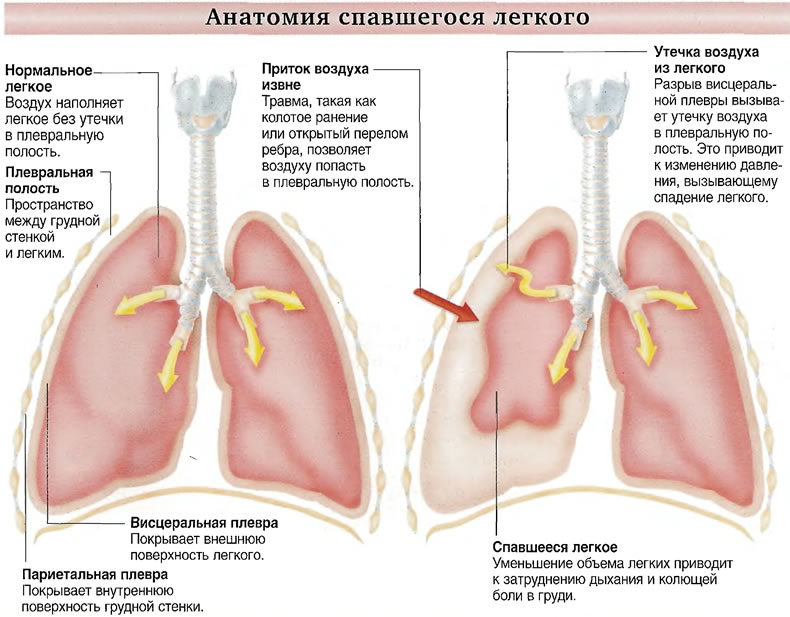

Спонтанный пневмоторакс

Спонтанный пневмоторакс возникает вследствие попадания воздуха в грудную полость из-за нарушения целостности висцеральной плевры. Попавший воздух создает неблагоприятное давление в полости и приводит к развитию коллапса легкого.

При туберкулезе толчком к развитию данного состояния является разрыв туберкулезной каверны. Следует помнить, что в таком случае сопутствовать пневмотораксу всегда будут эмпиема плевры и пневмоплеврит.

Пневмоторакс

Пневмоторакс может быть:

- Открытым – возникает при наличии дефекта в висцеральной плевре. При этом состоянии происходит патологическое выравнивание давления в грудной полости с давлением окружающей среды. Основной симптом такого вида пневмоторакса – спадение легкого без смещения органов средостенья.

- Клапанным – дефект в висцеральной плевре во время вдоха открывается, а при выдохе закрывается. Клиническая симптоматика при этом нарастает постепенно.

- Закрытым – предшествует ему обязательно открытый пневмоторакс. Только в данной ситуации воздух попадает в грудную полость, а отверстие в плевре затягивается фибрином и закрывается. Таким образом, в полости создается постоянное отрицательное давление. Наиболее тяжелое среди трех видов состояние.

Симптоматика зависит от вида пневмоторакса, его степени и характера туберкулезного процесса в тканях легких. Начало заболевания, как правило, внезапное. Предшествует ему в большинстве случаем интенсивная физическая нагрузка. Пациента беспокоят жалобы на колющие боли интенсивного характера в пораженной половине грудной клетки.

Внешне одна половина груди отстает от другой во время акта дыхания. Также заметна выраженная бледность кожных покровов, снижение давления, учащение пульса. Дыхание поверхностное. Рентгенологически определяется смещение структур средостенья в здоровую сторону и уменьшение легкого на стороне поражения.

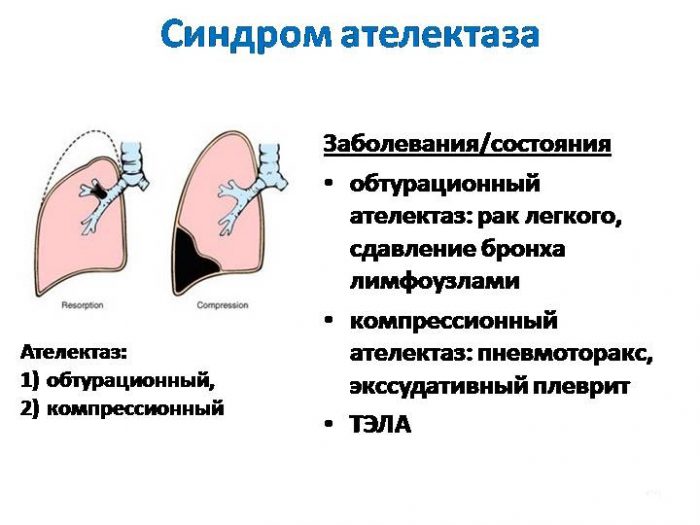

Ателектаз легкого

Это состояние развивается в случае спадания альвеол вследствие отсутствия сурфактанта в ткани легких. Этот участок легкого становится не функционирующим, в него не попадает воздух. Занимать ателектаз может различную площадь в легком. Спадание может быть полным или частичным.

При полном – альвеола полностью выключается из работы, а при частичном – небольшой объем воздуха способен попадать в нее. При этом создаются благоприятные условия для размножения в этом участке патогенной микрофлоры. Если не принять меры в начальной стадии заболевания, то в дальнейшем к этой проблеме присоединяются различные инфекционные патологии, плохо поддающиеся лечению.

Ателектаз легкого

Клиническая картина характеризуется выраженной одышкой, учащенным сердцебиением, высокой температурой, низким давлением. На рентгене участок поражения имеет вид уплотнения, все органы грудной клетки смещены в больную сторону.

Казеозная пневмония

Казеозная пневмония является специфическим видом пневмонии, осложнением первичного туберкулеза, часто приводящим к летальному исходу. Характеризуется наличием множества очагов некроза легочной ткани с интенсивным отторжением. Заболевание имеет волнообразное течение с высокой температурой и быстро нарастающими симптомами интоксикации. Больной выделяет в окружающую среду огромное количество микобактерий. Появляются жалобы на интенсивную боль в грудной клетке, одышку, кашель с выделением мокроты, синюшность губ, учащение дыхания.

Рентгенологически наблюдаются сливные участки в обеих легких, неправильной формы с неровными контурами, в которых со временем образуются гигантские полости.

Свищи и каверны

Свищи – это соединение бронхиальной полости, легочной ткани с близлежащими органами, нарушая их герметичность. Образуются своеобразные ходы, которые способствуют распространению инфекционного процесса. Свищи бывают:

- Бронхоплевральные.

- Бронхоплеврокожные.

- Бронхокожные.

- Бронхоплевроорганные.

Свищи в большинстве случаем являются последствием торакальных операций. Обнаруживаются рентгенологически без затруднений.

Кавернозный туберкулез

Каверны – полости в легких, в дальнейшем подвергающиеся некрозу. Рентгенологически выглядят как «дырка в легком» с нечеткими краями и перифокальным отеком. Располагаются они, как правило, в верхней части легкого. Пациентов беспокоит выраженная одышка, кашель с прожилками крови и гноя, фебрильная температура тела.

Посттуберкулезные изменения легких

Посттуберкулезные изменения наблюдаются у больных, страдающих туберкулезом, представляют собой то, что остается после него.

Согласно клинической классификации и исследованиям патологоанатомов, которые получили соответствующую рентгенологическую интерпретацию, выделены следующие посттуберкулезные изменения в легких:

- Пневмосклеротические изменения.

- Наличие кальцинатов в легких.

- Рубцовые стенозы трахеи и бронхов.

- Бронхоэктатические участки.

- Цирроз легких.

- Фиброателектазы.

Их возникновение зависит от характера нарушения структуры бронхиального дерева отделов легких и плевры.

Лечение и прогнозы

При первых признаках патологических изменений в легких следует незамедлительно обратиться к фтизиатру. Помощь в данном случае состоит в обязательном стационарном лечении с длительным приемом лекарственных препаратов. Большинство осложнений туберкулеза лечатся хирургическим путем. Существует несколько видов оперативных вмешательств.

Хирургическое лечение туберкулеза

Подбираются они к каждой конкретной ситуации. Медикаментозное лечение на сегодняшний день включает комплекс симптоматической терапии с обязательным соблюдением здорового образа жизни и отказом от вредных привычек.

Последствия туберкулеза имеют достаточно сомнительный прогноз по отношению жизни и трудоспособности, поскольку все изменения в легочной ткани носят необратимый характер. Возможен такой ход событий, когда симптомы приобретают латентный ход течения и не беспокоят всю оставшуюся жизнь. Однако при этом необходимо придерживаться рекомендаций врача. Но и не стоит забывать, что в тяжелых случаях может быть летальный исход, поэтому пускать патологию на самотек не стоит.

Предупреждение развития осложнений туберкулеза подразумевает правильное выполнение рекомендаций врача, соблюдение здорового образа жизни, посещение всех плановых профилактических осмотров, своевременное лечение сопутствующей патологии.

Из вышеуказанного следует вывод, что обнаружение туберкулеза на ранней стадии и адекватно подобранное лечение способны предупредить осложнения и необратимые изменения в легочной ткани. В случае обнаружения осложнений, необходимо придерживаться рекомендаций врача ради продления жизни.

Смотрите также:

Поставьте оценку статье!

Загрузка…

Эксперт проекта (терапевт, ревматолог )

Образование:

- 2009 – 2014 г., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

- 2014 – 2017 г., Запорожский государственный медицинский университет (ЗДМУ)

- 2017 – наст.вр., Прохожу интернатуру по специальности акушерство и гинекология

Внимание! Вся информация на сайте размещена с целью ознакомления. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания — обращайтесь к врачу за консультацией.

У вас остались вопросы после прочтения статьи? Или вы увидели ошибку в статье, напишите эксперту проекта.

Источник

Легочно-сердечная недостаточность с формированием синдрома легочного сердца (cor pulmonale) возникает и развивается у больных туберкулезом органов дыхания в тех случаях, когда имеется выраженный продуктивный компонент воспаления.

Патогенез хронического легочного сердца у больных туберкулезом преимущественно бронхолегочный — обструктивные и рестриктивные изменения в органах дыхания. Основным механизмом в его формировании является легочная гипертензия. Она возникает в связи с развитием у больных гипоксемии, снижения парциального давления О2 и повышением СО2 в альвеолах. Это ведет к сужению артерий, гипервентиляции, полицитемии и повышению сопротивляемости в малом круге кровообращения.

Длительные функциональные механизмы постепенно декомпенсируют, что ведет к раскрытию артериовенозных шунтов, а при выраженных продуктивных процессах — к склерозу и запустению легочных капилляров. В дальнейшем происходит нарушение процесса метаболизма в миокарде и прежде всего в гипертрофированном и дилятированном правом желудочке.

В клинической картине легочного сердца ведущими являются симптомы основного заболевания, дыхательная и сердечная недостаточность по правожелудочковому типу.

Дыхательная недостаточность возникает тогда, когда не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови. Различают три ее степени: при 1-й степени одышка и тахикардия возникают при физических напряжениях, а показатели функции внешнего дыхания (ФВД) (МОД, ЖЕЛ, МВЛ) изменяются мало; при 2-й степени одышка и тахикардия появляются даже при незначительных физических усилиях, показатели ФВД отклонены от нормы, появляется цианоз, а в крови определяется дыхательный алкалоз; при 3-й степени дыхательной недостаточности одышка и тахикардия беспокоят в покое, имеется выраженный цианоз, значительно сниженная ФВД, в организме развиваются гипоксемия и гиперкапния, которые ведут к дыхательному ацидозу.

Хроническое легочное сердце начинает развиваться у больных туберкулезом на фоне дыхательной недостаточности 2-й и 3-й степеней.

Компенсированное легочное сердце в начале его формирования жалоб не дает. При пальпации прекардиальной и подложечной областей определяется разлитой сердечный толчок. Аускультативно при этом может определяться акцент 2-го тона надлегочной артерии. Над трехстворчатым клапаном выслушиваются усиленный 1-й тон и диастолический шум Грехема—Стилла.

Значимость ДМИ различна. Исследование ФВД может выявить обструктивный, рестриктивный или смешанный тип нарушения дыхания различной степени. Типы и степени нарушения дыхания наиболее удобно определять по методике Репина—Соловьевой с оценкой индекса вентиляции (ИВ) по данным ЖЕЛ, ДЖЕЛ, МВЛ и ДМВЛ.

Рентгенологическим признаком компенсированного легочного сердца является умеренное выбухание и расширение 2-й дуги левого контура сердца, принадлежащей основному стволу и левой ветви легочной артерии.

Увеличение правого желудочка и правого предсердия определяется не только по 2-й дуге левого контура сердца, но и по перемещению кверху правого ат-ривазального угла, а также по оценке взаиморасположенности пищевода и сердца после тугого контрастирования пищевода водной взвесью сульфата бария. На рентгенограмме сердца в правой косой проекции при увеличении правого предсердия пищевод оттеняется кзади, образуя дугу. Электро- и рентгенокимог-рафическими методами по амплитуде зубцов в систолу и диастолу выявляется увеличение подъема кривой, определяемой в точке a. pulmonale.

На ЭКГ имеются признаки, свидетельствующие о гипертрофии правых отделов сердца, зависящие от легочной гипертензии: P. pulmonale во 2-м, 3-м и aVF-отведениях, неполная или полная блокада правой ножки пучка Гиса, инверсия зубца Т в отведениях V1—V2, увеличение зубца R в отведении V1 более 7 мм и комплекса QRS в V1.

Самым точным методом в диагностике легочной гипертензии является измерение давления с помощью катетера в правом желудочке и в легочной артерии. В норме оно равно 25—30 мм рт. ст.

Декомпенсированное легочное сердце возникает при дыхательной недостаточности 2-й и 3-й степеней. Признаком его развития является нарастание одышки, которая становится постоянной, даже в покое. Нарастают явления гипоксии и гиперкапнии, ведущие к снижению работоспособности, сонливости, к головным болям и болям в области сердца. У больных появляются тяжесть в правом подреберье, увеличение размеров живота (гепатомегалия, асцит) и отеки.

При осмотре выявляются набухшие вены шеи, цианоз, акроцианоз. В эпигастральной области выявляется пульсация. При аускультации тоны сердца становятся глухими, появляется функциональный систолический шум над трехстворчатым клапаном.

Рентгенологически выявляются признаки выраженного увеличения правых отделов сердца и патологии со стороны легочных артерий. При оценке ФВД и на ЭКГ определяются признаки прогрессирования симптомов гипертрофии правого желудочка и предсердия. Исследование давления в правом желудочке и в легочной артерии выявляет повышение его до 45 мм рт. ст., повышение венозного давления. Это уже не только дыхательная, но и сердечная недостаточность.

Лечебные мероприятия при возникновении и развитии легочно-сердечной недостаточности у больных туберкулезом предусматривают полноценную терапию туберкулостатическими и патогенетическими средствами, а также воздействие на различные звенья развития cor pulmonale.

С этой целью применяют препараты, улучшающие бронхиальную проходимость и ликвидацию бронхоспазма. Дренажу бронхиального дерева способствуют бронхолитики, отхаркивающие средства и лечебная физкультура (ЛФК). Ликвидации вентиляционных нарушений способствуют оксигенотерапия, терапия с вдыханием СО2 и применение препарата алмитрена (дыхательный аналептик).

Средствами, влияющими на снижение давления в системе легочной артерии, являются эуфиллин, салуретики, блокаторы альдостерона, а-адреноблокаторы. На микроциркуляцию в легких оказывают влияние ангиопротекторы, курантил, компламин, гепарин, реополиглюкин. Присоединение сердечной недостаточности требует дополнительного назначения мочегонных препаратов, сердечных гликозидов, пролонгированных нитратов и средств, улучшающих метаболические процессы в миокарде.

Неотложная помощь при дыхательной недостаточности

– Вернуться в оглавление раздела “Фтизиатрия”

Оглавление темы “Туберкулез и его осложнения”:

- Туберкулезный плеврит – частота, механизмы развития

- Клиника туберкулезного плеврита

- Диагностика туберкулезного плеврита

- Туберкулез бронхов, трахеи и верхних дыхательных путей – клиника, диагностика

- Профессиональный пылевой туберкулез (кониотуберкулез) – клиника, диагностика

- Спонтанный пневмоторакс при туберкулезе – клиника, диагностика

- Лечение пневмоторакса при туберкулезе

- Кровохарканье и легочное кровотечение при туберкулезе – клиника, диагностика

- Лечение кровохарканья и легочного кровотечения при туберкулезе

- Легочно-сердечная недостаточность при туберкулезе – клиника, диагностика

Источник