Миокардиальная сердечная недостаточность развивается при

Миокардиальная форма сердечной недостаточности развивается при непосредственном поражении миокарда, когда из функционирования выбывает участок сердечной мышцы (как, например, при инфаркте миокарда) или снижается сократительная функция миокарда в целом (как, например, при миокардитах, кардиомиопатиях, тотальном коронарокардиосклерозе).

Причины: инфекции, интоксикации,гиповитаминозы, коронарная недостаточность, аутоаллергические процессы.

Данная форма связана с нарушением энергетического обмена сердечной мышцы.

Миокардиальная сердечная недостаточность приводит к нарушению , как систолы(сокращения), так и диастолы (расслабления) сердца.

Патогенез:

1)Нарушение обменных процессов

2)снижение образования энергии

3) снижение сократительной способности

4)снижение работы сердца

5)развивается в условиях гипофункции сердца

• Нарушение энергетического обмена в миокарде могут быть результатом недостаточности окисления, развития гипоксии, снижения активности ферментов, участвующих в окислении субстратов, и разобщение окисления и фосфорилирования

• Недостаточность субстратов для окисления чаще всего возникает вследствие уменьшения кровоснабжения сердца изменения состава притекающей к сердцу крови, а также нарушения проницаемости клеточных мембран.

• Склероз коронарных сосудов является наиболее частой причиной уменьшения кровоснабжения сердечной мышцы. Относительная ишемия сердца может быть результатом гипертрофии, при которой увеличение объёма мышечных волокон не сопровождается соответствующим увеличением числа кровеносных капилляров

• Метаболизм миокарда может быть нарушен как при недостатке(напр., гипогликемия), так и при избытке(напр.,при резком увеличении в притекающей крови молочной, пировиноградной кислот, кетоновых тел) некоторых субстратов. Вследствие сдвига рН миокарда возникают вторичные изменения активности ферментных систем, приводящие к нарушениям метаболизма

2. Патогенез диффузной дыхательной недостаточности.

Механизмы развития гипоксемии при дыхательной недостаточности

1. Альвеолярная гиповентиляция. Давление кислорода в альвеолярном воздухе меньше атмосферного в среднем на 1/3, что обусловлено поглощением О2 кровью и восстановлением его напряжения в результате вентиляции легких. Это равновесие динамическое. При уменьшении вентиляции легких преобладает процесс поглощения кислорода, а вымывание углекислого газа снижается. В результате развиваются гипоксемия и гиперкапния, что может иметь место при различных формах патологии – при обструктивных и рестриктивных нарушениях вентиляции легких, нарушениях регуляции дыхания, поражении дыхательной мускулатуры.

2. Неполная диффузия кислорода из альвеол. Причины нарушения диффузионной способности легких рассмотрены выше (см. раздел 16.1.2).

3. Увеличение скорости потока крови по легочным капиллярам.

Оно приводит к уменьшению времени контакта крови с альвеолярным воздухом, что отмечается при рестриктивных нарушениях вентиляции легких, когда уменьшается емкость сосудистого русла. Это характерно и для хронической обструктивной эмфиземы легких, при которой тоже имеет место уменьшение сосудистого русла.

4. Шунты. В нормальных условиях около 5% потока крови идет мимо альвеолярных капилляров, и неоксигенированная кровь снижает среднее напряжение кислорода в венозном русле малого круга кровообращения. Насыщение артериальной крови кислородом составляет 96-98%. Шунтирование крови может увеличиваться при повышении давления в системе легочной артерии, возникающем при недостаточности левых отделов сердца, хронической обструктивной патологии легких, патологии печени. Шунтирование венозной крови в легочные вены может осуществляться из системы вен пищевода при портальной гипертензии через так называемые портопульмональные анастомозы. Особенностью ги-

поксемии, связанной с шунтированием крови, является отсутствие лечебного эффекта от вдыхания чистого кислорода.

5. Вентиляционно-перфузионные расстройства. Неравномерность вентиляционно-перфузионных отношений свойственна нормальным легким и обусловлена, как уже было отмечено, силами гравитации. В верхних отделах легких кровоток минимальный. Вентиляция в этих отделах тоже снижена, но в меньшей степени. Поэтому от верхушек легких кровь оттекает с нормальным или даже повышенным напряжением О2, однако в связи с небольшим общим количеством такой крови это мало влияет на степень оксигенации артериальной крови. В нижних отделах легких, напротив, кровоток значительно повышен (в большей степени, чем вентиляция легких). Небольшое снижение напряжения кислорода в оттекающей крови при этом способствует развитию гипоксемии, так как увеличивается общий объем крови с недостаточным насыщением кислородом. Такой механизм гипоксемии характерен для застоя в легких, отека легких различной природы (кардиогенного, воспалительного, токсического).

Источник

Характеристика нарушения насосной функции сердечной системы

Острая разновидность миокардиальной недостаточности выражается по-разному. В зависимости от формы проявления этого нарушения выделяют три классификации.

Первая категория характеризуется темпом развития миокардиальной недостаточности.

Всего выделяют три вида:

- острый вид сердечной недостаточности;

- подострый вид сердечной недостаточности;

- хронический вид сердечной недостаточности.

Первая разновидность считается самым опасным нарушением. Она протекает быстро, жизнь пациента в этом случае напрямую зависит от того, насколько быстро окажут помощь человеку. Второй является распространённым в медицинской практике. Если говорить о хронической форме, то её часто называют очень продолжительной. Она развивается на протяжении нескольких недель, месяцев и даже лет.

Наряду с формой, выделяют категорию, которая характеризует нарушение по месту поражения.

Среди них чаще проявляются:

- нарушение деятельности левого желудочка;

- нарушения деятельности правого желудочка;

- нарушение деятельности обоих частей сердца.

Важной является и классификация, которая напрямую отвечает за эффективность механизмов, обеспечивающих компенсацию.

К ним относят:

- компенсированную форму сердечного нарушения;

- субкомпенсированную форму сердечной недостаточности;

- некомпенсированную форму сердечного нарушения.

Сердечной недостаточностью называют нарушение, которое влияет на работу мышцы миокарда, отвечающую за выполнение насосной функции организма. От неё напрямую зависит газообмен и другие важные процессы, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность человека.

Причины и механизмы развития миокардиальной формы сердечной недостаточности

Миокардиальная форма сердечной недостаточности развив.при поражении миокарда, когда не работает участок сердечной мышцы ( инфаркт миокарда), либо ↓ сократительная функция миокарда вообще (миокардитах, кардиомиопатиях, тотальном коронарокардиосклерозе). ↑ сократимости миокарда при его растяжении притекающей кровью (механизм Франка-Старлинга).

Обеспечивает ↑ развиваемого миокардом напряжения и скорости сокращения и расслабления. — ↑ напряжения, развиваемого сердцем, осуществляется в ответ на нарастающее растяжение миокарда. В связи с этим механизм Франка-Старлинга называют гетерометрическим, т.е. связанным с возрастанием длины мышечного волокна.

— ↑ скорости сокращения и расслабления кардиомиоцитов развивается в связи с быстрым выбросом Са2 из саркоплазматической сети и ускоренным закачиванием Са2 (Са2 -АТФазы) в цистерны саркоплазмы. ↑ силы сокращений миокарда в ответ на ↑ нагрузку Происходит при неизменной длине миоцитов. Такой механизм называют гомеометрическим, поскольку он реализуется без значительного изменения длины мышечных волокон.

Возрастание сократимости сердца при ↑ ЧСС. ↑ сократимости сердца в результате возрастания симпатико-адреналовых влияний. Характеризуется ↑ частоты и силы сокращений. — Симпатическая иннервация миокарда осуществляется окончаниями аксонов адренергических нейронов шейного верхнего, шейного среднего и звёздчатого (шейно-грудного) ганглиев.

стимуляция бета-адренорецептора адреномиметиком (например, норадреналином) —

Источник

МИОКАРДИАЛЬНАЯ ФОРМА СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.

Прочитайте:

Прямые повреждения миокарда могут быть вызваны инфекцией, интоксикацией, гипоксией, авитоминозом, нарушением венечного кровообращения и др. факторами. При этом нарушается образование макроэргов в кардиомиоцитах или использование их энергии. Это приводит к понижению сократительной способности сердца, а следовательно – к понижению ударного и минутного объема сердца, что влечет за собой повышение КДО (конечного диастолического объема ) и КДД (конечного диастолического давления) в желудочках сердца, а затем и повышение венозного давления.

Таким образом, всякая СН ведет к понижению МОС и повышению ВД. Это два главных признака и последствия сердечной недостаточности

На внутрисердечные механизмы компенсации накладываются и внесердечны е, они также направлены на восстановление МОС. Итак, недостаточность кровообращения сердечного типа начинается с уменьшения МОС, что влечет за собой понижение давления крови в аорте – это улавливается барорецепторами дуги аорты и синокаротидной зоны и происходит снижение импульсации с барорецепторов, это приводит к повышению тонуса симпатических нервов и определяет полноту клинических проявлений СН (тахикардия, одышка, отеки, цианоз). В результате возбуждения симпатической н.с. увеличивается частота и сила сердечных сокращений. Это определяет существенный признак СН — развитие тахикардии. Кроме того, под влиянием симпатических импульсов происходит сокращение вен, которые в норме содержат до 50 % всей циркулирующей крови. Это приводит к повышению венозного давления, увеличению венозного возврата.

Основные механизмы развития миокардиальной недостаточности

СН вызывается главным образом двумя группами причин:

- оказывающими прямое повреждающее действие на миокард, обусловливающими функциональную перегрузку сердца.

Многочисленные факторы 1-й группы причин СН можно условно разделить на 3 подгруппы в зависимости от их природы:

- физического характера — травма миокарда, сдавление сердца экссудатом, опухолью, действие электрического тока, лучистой энергии и т. п.; химического (в том числе биохимического) характера — высокие концентрации биологически активных веществ: адреналина, тироксина, ангиотензина; большие дозы лекарственных и нелекарственных веществ — разобщителей процесса окислительного фосфорилирования, блокаторов транспорта ионов кальция, ингибиторов транспорта электронов в цепи дыхательных ферментов митохондрий и т. п.; биологического происхождения — токсины, микробы, паразиты, вирусы.

К этой же группе причин СН следует отнести также недостаток (или отсутствие) в организме факторов, необходимых для адекватного функционирования сердца: витаминов, субстратов метаболизма, кислорода, ферментов, соединений, обладающих антиоксидантной активностью. Наиболее часто такая ситуация является следствием коронарной недостаточности.

Факторами, вызывающими СН вследствие перегрузки миокарда, могут быть:

- чрезмерное увеличение количества притекающей к сердцу крови (увеличение «преднагрузки»); значительное повышение сопротивления, которое оказывается при ее изгнании из сердечных полостей в аорту и легочную артерию (увеличение «постнагрузки»); изменения в различных органах и системах: в самом сердце (пороки клапанов, уменьшение массы сократительного миокарда в результате его ишемии, инфаркта или кардиосклероза), в сосудистом русле (артериальная гипертензия. артериовенозное шунтирование), в системе крови (гиперволемия, полицитемия); нейрогуморальная дисрегуляция сердечной деятельности (чрезмерная активация симпатергических влияний на миокард, тиреотоксикоз и т. п.).

Как правило, СН является результатом действия патогенных факторов обеих групп — повреждающих миокард и вызывающих его перегрузку. Однако даже с учетом этого условия в развитии СН всегда можно определить ведущий механизм.

В связи с этим большинство современных исследователей [Meерсон Ф. З. 1965; Мухарлямов Н. М. 1978; Fledkenstein A. etal. 1967] выделяют два основных патофизиологических варианта СН:

- в результате повреждения миокарда («миокардиальная» форма); вследствие функциональной перегрузки сердца («перегрузочная» форма).

В большинстве случаев СН развивается в результате сочетания прямого повреждения миокарда и его перегрузки — смешанная форма СН.

Помимо этих форм (их условно можно назвать первичными, или «кардиогенными»), встречаются также такие, которые обусловлены преимущественно первичным уменьшением притока крови к сердцу при нормальной его сократимости. Они могут быть результатом значительного снижения массы циркулирующей крови, нарушения диастолического расслабления сердца при его сдавлении жидкостью, накапливающейся в полости перикарда (экссудат, кровь), и других подобных состояний. Эти разновидности СН обозначают как вторичные, или «некардиогенные».

В условиях коронарной недостаточности в эксперименте или при ХИБС в клинике сердечная недостаточность нередко возникает при повреждении сердца вследствие его транзиторной ишемии, поскольку всякий приступ стенокардии приводит к преходящему снижению сократимости миокарда, а частые и постоянные приступы стенокардии закрепляют этот эффект [Комаров Ф. И. Ольбинская Л. И. 1978].

Таким образом, независимо от «пускового» механизма сердечной недостаточности (приступы стенокардии, очаговые изменения миокарда после острых инфарктов) развитие ее, степень выраженности, помимо других факторов (характер труда, образ жизни, сопутствующие заболевания и пр.), в значительной мере зависят от состояния коронарного кровообращения. В связи с этим оптимизация коронарного кровотока является одним из важных факторов в комплексе лечебных мероприятий сердечной недостаточности.

«Коронарная и миокардиальная недостаточность»,

Л.И.Ольбинская, П.Ф.Литвицкий

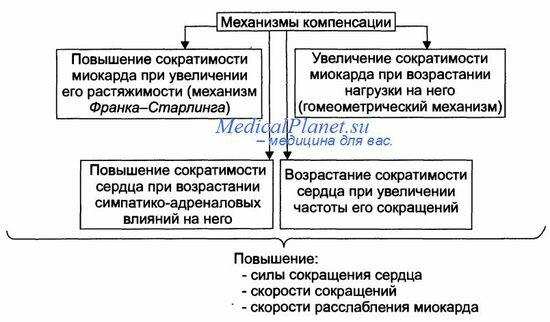

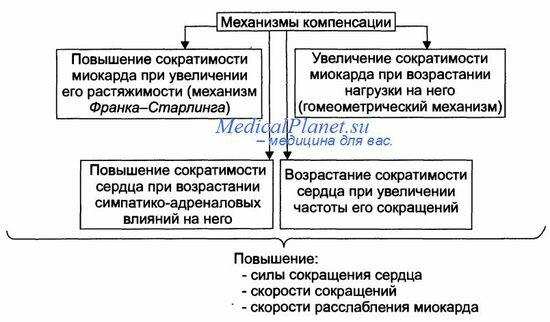

Механизмы экстренной компенсации сократительной функции сердца

Механизмы экстренной компенсации сниженной сократительной функции сердца приведены на рисунке.

• Повышение сократимости миокарда при его растяжении притекающей кровью (механизм Франка-Старлинга). Обеспечивает увеличение развиваемого миокардом напряжения и скорости сокращения и расслабления.

— Увеличение напряжения. развиваемого сердцем, осуществляется в ответ на нарастающее растяжение миокарда. В связи с этим механизм Франка-Старлинга называют гетерометрическим, т.е. связанным с возрастанием длины мышечного волокна.

— Увеличение скорости сокращения и расслабления кардиомиоцитов развивается в связи с более быстрым выбросом Са 2+ из кальциевых депо (саркоплазматическая сеть) и последующим ускоренным закачиванием Са2+ (Са2+-АТФазы) в цистерны саркоплазматической сети.

Экстренные механизмы компенсации сниженной сократительной функции сердца

Экстренные механизмы компенсации сниженной сократительной функции сердца

Увеличение силы сокращений миокарда в ответ на повышенную нагрузку. Происходит при неизменной длине миоцитов. Такой механизм называют гомеометрическим, поскольку он реализуется без значительного изменения длины мышечных волокон.

Возрастание сократимости сердца при увеличении ЧСС.

Повышение сократимости сердца в результате возрастания симпатико-адреналовых влияний. Характеризуется увеличением частоты и силы сокращений.

— Симпатическая иннервация миокарда осуществляется окончаниями аксонов адренергических нейронов шейного верхнего, шейного среднего и звёздчатого (шейно-грудного) ганглиев.

— Активация симпатических нервов вызывает положительный инотропный эффект. Увеличивается частота спонтанной деполяризации мембран водителей ритма, облегчается проведение импульса в волокнах Пуркинье, увеличиваются частота и сила сокращения типичных кардиомиоцитов.

— Действие катехоламинов на кардиомиоциты через бета1-адренорецепторы обусловлено рядом последующих событий: стимуляция бета-адренорецептора адреномиметиком (например, норадреналином) -> через G-белок активируется аденилатциклаза с образованием цАМФ -> активация цАМФ-зави-симой протеинкиназы -> фосфорилирование белка р27 сарколеммы -> в саркоплазму увеличивается вход кальция через открытые потенциалозави-симые Са2+-каналы -> усиливается кальций-индуцированная мобилизация Са2+ в цитозоль через активированные рецепторы рианодина -> в саркоплазме значительно повышается концентрация Са2+ -> связывание Са2+ с тропонином С снимает ингибирующее действие тропомиозина на взаимодействие актина с миозином -> образуется большее количество актомио-зиновых связей -> увеличивается сила сокращения.

Компенсаторная гиперфункция сердца

Функционирование названных выше механизмов обеспечивает экстренную компенсацию сократительной функции перегруженного или повреждённого миокарда. Это сопровождается значительным и более или менее длительным увеличением интенсивности функционирования сердца — его компенсаторной гиперфункцией.

Компенсаторная гипертрофия сердца

Гиперфункция миокарда обусловливает экспрессию отдельных генов кардиомиоцитов. Она проявляется увеличением интенсивности синтеза нуклеиновых кислот и белков. Ускорение синтеза нуклеиновых кислот и белков миокарда приводит к нарастанию его массы — гипертрофии. Биологическое значение компенсаторной гипертрофии сердца заключается в том, что увеличенная функция органа выполняется его возросшей массой.

Источник

íà òåìó:

ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ

ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ

Íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì ñèñòåìà êðîâîîáðàùåíèÿ íå îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáíîñòè òêàíåé è îðãàíîâ â êðîâîñíàáæåíèè, àäåêâàòíîì óðîâíþ èõ ôóíêöèè è ïëàñòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â íèõ.

Êëàññèôèêàöèÿ ÍÊ îñíîâàíà íà ñëåäóþùèõ ïðèçíàêàõ:

1. Ïî ñòåïåíè êîìïåíñèðîâàííîñòè ðàññòðîéñòâ:

à) ÍÊ êîìïåíñèðîâàííàÿ ïðèçíàêè ðàññòðîéñòâ êðîâîîáðàùåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàãðóçêå;

á) ÍÊ äåêîìïåíñèðîâàííàÿ ïðèçíàêè íàðóøåíèé êðîâîîáðàùåíèÿ îáíàðóæèâàþòñÿ â ïîêîå.

2. Ïî îñòðîòå ðàçâèòèÿ è òå÷åíèþ:

à) îñòðàÿ ÍÊ ðàçâèâàåòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ è ñóòîê;

á) õðîíè÷åñêàÿ ÍÊ ðàçâèâàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ èëè ëåò.

3. Ïî âûðàæåííîñòè ïðèçíàêîâ âûäåëåíû 3 (òðè) ñòåïåíè (ñòàäèè) ÍÊ:

à) ÍÊ I ñòåïåíè ïðèçíàêè âûÿâëÿþòñÿ ïðè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå è îòñóòñòâóþò â ïîêîå. Ïðèçíàêè: óìåíüøåíèå ñêîðîñòè ñîêðàùåíèÿ ìèîêàðäà è ñíèæåíèå ôóíêöèè âûáðîñà, îäûøêà, ñåðäöåáèåíèå, óòîìëÿåìîñòü.

á) ÍÊ II ñòåïåíè óêàçàííûå ïðèçíàêè îáíàðóæèâàþòñÿ íå òîëüêî ïðè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå, íî è â ïîêîå.

â) ÍÊ III ñòåïåíè – êðîìå íàðóøåíèé ïðè íàãðóçêå è â ïîêîå âîçíèêàþò äèñòðîôè÷åñêèå è ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â îðãàíàõ è òêàíÿõ.

Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü îïðåäåëåíèå è ïðè÷èíû

Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü – òèïîâàÿ ôîðìà ïàòîëîãèè, ïðè êîòîðîé ñåðäöå íå îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáíîñòè îðãàíîâ è òêàíåé â àäåêâàòíîì êðîâîñíàáæåíèè. Ýòî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì ãåìîäèíàìèêè è öèðêóëÿòîðíîé ãèïîêñèè.

Öèðêóëÿòîðíàÿ ãèïîêñèÿ ãèïîêñèÿ, êîòîðàÿ ðàçâèâàåòñÿ â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèé ãåìîäèíàìèêè.

Ïðè÷èíû ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè:

2 (äâå) ãðóïïû.

À) Ôàêòîðû, íåïîñðåäñòâåííî ïîâðåæäàþùèå ñåðäöå. Ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå, õèìè÷åñêèå, áèîëîãè÷åñêèå. Ôèçè÷åñêèå ñäàâëåíèå ñåðäöà ýêññóäàòîì, ýëåêòðîòðàâìà, ìåõàíè÷åñêàÿ òðàâìà ïðè óøèáàõ ãðóäíîé êëåòêè, ïðîíèêàþùèå ðàíåíèÿ è ïð. Õèìè÷åñêèå ËÑ â íåàäåêâàòíîé äîçèðîâêå, ñîëè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, äåôèöèò Î2

è ïð. Áèîëîãè÷åñêèå âûñîêèå óðîâíè ÁÀÂ, äåôèöèò ÁÀÂ, äëèòåëüíàÿ èøåìèÿ èëè èíôàðêò ìèîêàðäà, êàðäèîìèîïàòèè. Êàðäèîìèîïàòèè ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûå ïîðàæåíèÿ ìèîêàðäà íåâîñïàëèòåëüíîé ïðèðîäû.

Á) Ôàêòîðû, îáóñëîâëèâàþùèå ôóíêöèîíàëüíóþ ïåðåãðóçêó ñåðäöà. Ïðè÷èíû ïåðåãðóçêè ñåðäöà äåëÿò íà 2 (äâå) ïîäãðóïïû: óâåëè÷èâàþùèå ïðåäíàãðóçêó è óâåëè÷èâàþùèå ïîñëåíàãðóçêó.

Ïîíÿòèå ïðåäíàãðóçêè è ïîñòíàãðóçêè.

Ïðåäíàãðóçêà îáúåì êðîâè ïðèòåêàþùåé ê ñåðäöó. Ýòîò îáúåì ñîçäàåò äàâëåíèÿ íàïîëíåíèÿ æåëóäî÷êîâ. Óâåëè÷åíèå ïðåäíàãðóçêè íàáëþäàåòñÿ ïðè ãèïåðâîëåìèè, ïîëèöèòåìèè, ãåìîêîíöåíòðàöèè, íåäîñòàòî÷íîñòü êëàïàíîâ. Äðóãèìè ñëîâàìè, óâåëè÷åíèå ïðåäíàãðóçêè ýòî óâåëè÷åíèå îáúåìà ïåðåêà÷èâàåìîé êðîâè

Ïîñëåíàãðóçêà ñîïðîòèâëåíèå èçãíàíèþ êðîâè èç æåëóäî÷êîâ â àîðòó è ëåãî÷íóþ àðòåðèþ. Îñíîâíîé ôàêòîð ïîñëåíàãðóçêè ÎÏÑÑ. Ïðè óâåëè÷åíèè ÎÏÑÑ óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñëåíàãðóçêà. Äðóãèìè ñëîâàìè óâåëè÷åíèå ïîñòíàãðóçêè ýòî ïðåïÿòñòâèå ïðè èçãíàíèè êðîâè. Òàêèì ïðåïÿòñòâèåì ìîæåò áûòü àðòåðèàëüíûå ãèïåðòåíçèè, ñòåíîç êëàïàíà àîðòû, ñóæåíèå àîðòû è ëåãî÷íîé àðòåðèè, ãèäðîïåðèêàðä.

Êëàññèôèêàöèÿ ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

Ñóùåñòâóåò 4 (÷åòûðå) êðèòåðèÿ êëàññèôèêàöèè:

= ïî ñêîðîñòè ðàçâèòèÿ;

= ïî ïåðâè÷íîìó ìåõàíèçìó;

= ïî ïðåèìóùåñòâåííî ïîðàæåííîìó îòäåëó ñåðäöà;

= ïî ïðîèñõîæäåíèþ.

1. Ïî ñêîðîñòè ðàçâèòèÿ:

à) îñòðàÿ ÑÍ ðàçâèâàåòñÿ çà íåñêîëüêî ìèíóò è ÷àñîâ. ßâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì

îñòðûõ íàðóøåíèé: èíôàðêòà ìèîêàðäà, ðàçðûâà ñòåíêè ëåâîãî æåëóäî÷êà;

á) õðîíè÷åñêàÿ ÑÍ ôîðìèðóåòñÿ ïîñòåïåííî, â òå÷åíèå íåäåëü, ìåñÿöåâ, ãîäàìè. ßâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, äëèòåëüíîé àíåìèè, ïîðîêîâ ñåðäöà.

2. Ïî ïåðâè÷íîìó ìåõàíèçìó: ó÷èòûâàþò 2 (äâà) ïîêàçàòåëÿ ñîêðàòèìîñòü ìèîêàðäà è ïðèòîê âåíîçíîé êðîâè ê ñåðäöó.

à) ïåðâè÷íàÿ êàðäèîãåííàÿ ôîðìà ÑÍ ñîêðàòèìîñòü ìèîêàðäà ñíèæåíà çíà÷èòåëüíî, ïðèòîê âåíîçíîé êðîâè ê ñåðäöó áëèçîê ê íîðìå. Ïðè÷èíû: ïîâðåæäåíèå íåïîñðåäñòâåííî ìèîêàðäà. Ýòî ïîâðåæäåíèå ìîæåò áûòü ðàçíîãî ãåíåçà âîñïàëèòåëüíîå, òîêñè÷åñêîå, èøåìè÷åñêîå. Ñèòóàöèè: ÈÁÑ, èíôàðêò ìèîêàðäà, ìèîêàðäèòû è ïð.

á) âòîðè÷íàÿ íåêàðäèîãåííàÿ ôîðìà ÑÍ çíà÷èòåëüíî óìåíüøåí âåíîçíûé ïðèòîê ê ñåðäöó, à ñîêðàòèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ñîõðàíåíà. Ïðè÷èíû:

1) ìàññèâíûå êðîâîïîòåðè;

2) íàêîïëåíèå â ïîëîñòè ïåðèêàðäà æèäêîñòè (êðîâè, ýêññóäàòà) è ñäàâëåíèå ñåðäöà. Ýòî ìåøàåò ðàññëàáëåíèþ ìèîêàðäà â äèàñòîëó è æåëóäî÷êè çàïîëíÿþòñÿ íå ïîëíîñòüþ;

3) ýïèçîäû ïàðîêñèçìàëüíîé òàõèêàðäèè çäåñü ↓ÓÎ è → ↓ âåíîçíûé âîçâðàò ê ïðàâîìó ñåðäöó.

3. Ïî ïðåèìóùåñòâåííî ïîðàæåííîìó îòäåëó ñåðäöà:

à) ëåâîæåëóäî÷êîâàÿ ÑÍ ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ âûáðîñà êðîâè â àîðòó, ïåðåðàñòÿæåíèþ ëåâîãî ñåðäöà è çàñòîþ êðîâè â ìàëîì êðóãå.

á) ïðàâîæåëóäî÷êîâàÿ ÑÍ ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ âûáðîñà êðîâè â ìàëûé êðóã, ïåðåðàñòÿæåíèþ ïðàâîãî ñåðäöà è çàñòîþ êðîâè â áîëüøîì êðóãå.

4. Ïî ïðîèñõîæäåíèþ 3 (òðè) ôîðìû ÑÍ:

à) ìèîêàðäèàëüíàÿ ôîðìà ÑÍ â ðåçóëüòàòå íåïîñðåäñòâåííîãî ïîâðåæäåíèÿ ìèîêàðäà.

á) ïåðåãðóçî÷íàÿ ôîðìà ÑÍ â ðåçóëüòàòå ïåðåãðóçêè ñåðäöà (óâåëè÷åíèè ïðåä- èëè ïîñòíàãðóçêè)

â) ñìåøàííàÿ ôîðìà ÑÍ ðåçóëüòàò ñî÷åòàíèÿ ïðÿìîãî ïîâðåæäåíèÿ ìèîêàðäà è åãî ïåðåãðóçêè. Ïðèìåð: ïðè ðåâìàòèçìå ñî÷åòàåòñÿ âîñïàëèòåëüíîå ïîâðåæäåíèå ìèîêàðäà è ïîâðåæäåíèå êëàïàíîâ.

Îáùèé ïàòîãåíåç ÑÍ çàâèñèò îò ôîðìû ÑÍ.

Äëÿ ìèîêàðäèàëüíîé ôîðìû ÑÍ ïðÿìîå ïîâðåæäåíèå ìèîêàðäà âûçûâàåò ñíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ ìèîêàðäà ïðè ñîêðàùåíèè è → ↓↓ ñèëà è ñêîðîñòü ñîêðàùåíèé è ðàññëàáëåíèé ìèîêàðäà.

Äëÿ ïåðåãðóçî÷íîé ôîðìû ÑÍ ñóùåñòâóþò âàðèàíòû â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî ñòðàäàåò: ïðåäíàãðóçêà èëè ïîñòíàãðóçêà.

À) ïåðåãðóçî÷íàÿ ÑÍ ïðè óâåëè÷åíèè ïðåäíàãðóçêè.

Ïðåäíàãðóçêà îáúåì êðîâè, ïðèòåêàþùåé ê ñåðäöó. Óâåëè÷åíèå ïðåäíàãðóçêè íàáëþäàåòñÿ ïðè ãèïåðâîëåìèè, ïîëèöèòåìèè, ãåìîêîíöåíòðàöèè, íåäîñòàòî÷íîñòü êëàïàíîâ. Äðóãèìè ñëîâàìè, óâåëè÷åíèå ïðåäíàãðóçêè ýòî óâåëè÷åíèå îáúåìà ïåðåêà÷èâàåìîé êðîâè. Óâåëè÷åíèå ïðåäíàãðóçêè íàçûâàþò ïåðåãðóçêîé îáúåìîì.

Ïàòîãåíåç ïåðåãðóçêè îáúåìîì

(íà ïðèìåðå íàäîñòàòî÷íîñòè êëàïàíà àîðòû):

Ïðè êàæäîé ñèñòîëå ÷àñòü êðîâè âîçâðàùàåòñÿ â ëåâûé æåëóäî÷åê

↓

↓ äèàñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ â àîðòå

↓

Êðîâîñíàáæåíèå ìèîêàðäà èäåò òîëüêî â äèàñòîëó

↓

↓ êðîâåíàïîëíåíèÿ ìèîêàðäà è èøåìèçàöèÿ ìèîêàðäà

↓

↓ ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà

↓

Ðàçâèòèå ÑÍ:

Á) ïåðåãðóçî÷íàÿ ÑÍ ïðè óâåëè÷åíèè ïîñòíàãðóçêè.

Ïîñòíàãðóçêà ñîïðîòèâëåíèå èçãíàíèþ êðîâè èç æåëóäî÷êîâ â àîðòó è ëåãî÷íóþ àðòåðèþ. Îñíîâíîé ôàêòîð ïîñëåíàãðóçêè ÎÏÑÑ. Ïðè óâåëè÷åíèè ÎÏÑÑ óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñëåíàãðóçêà. Äðóãèìè ñëîâàìè óâåëè÷åíèå ïîñòíàãðóçêè ýòî ïðåïÿòñòâèå ïðè èçãíàíèè êðîâè. Òàêèì ïðåïÿòñòâèåì ìîæåò áûòü àðòåðèàëüíûå ãèïåðòåíçèè, ñòåíîç êëàïàíà àîðòû, ñóæåíèå àîðòû è ëåãî÷íîé àðòåðèè, ãèäðîïåðèêàðä.

Óâåëè÷åíèå ïðåäíàãðóçêè íàçûâàþò ïåðåãðóçêîé äàâëåíèåì.

Ïàòîãåíåç ïåðåãðóçêè äàâëåíèåì (íà ïðèìåðå ñòåíîçà êëàïàíà àîðòû):

Ïðè êàæäîé ñèñòîëå ñåðäöå ïðèêëàäûâàåò áîëüøå ñèëû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîòîëêíóòü ïîðöèþ êðîâè ÷åðåç ñóæåííîå îòâåðñòèå â àîðòó

↓

Ýòî äîñòèãàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò óäëèíåíèÿ ñèñòîëû è óêîðî÷åíèÿ äèàñòîëû

↓

Êðîâîñíàáæåíèå ìèîêàðäà èäåò òîëüêî â äèàñòîëó

↓

↓ êðîâåíàïîëíåíèÿ ìèîêàðäà è èøåìèçàöèÿ ìèîêàðäà

↓

↓ ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà

↓

Íà ìîëåêóëÿðíîì è êëåòî÷íîì óðîâíå ìåõàíèçìû ïàòîãåíåçà ÑÍ åäèíû ïðè ñàìûõ ðàçíûõ ïðè÷èíàõ è ôîðìàõ ÑÍ:

Íàðóøåíèå ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ ìèîêàðäà:

↓

Ïîâðåæäåíèå ìåìáðàí è ôåðìåíòíûõ ñèñòåì êàðäèîìèîöèòîâ

↓

Äèñáàëàíñ èîíîâ è æèäêîñòè â êàðäèîìèîöèòàõ

↓

Ðàññòðîéñòâà íåéðî-ãóìîðàëüíîé ðåãóëÿöèè ñåðäöà

↓

Ñíèæåíèå ñèëû è ñêîðîñòè ñîêðàùåíèé è ðàññëàáëåíèé ìèîêàðäà

↓

Ðàçâèòèå ÑÍ

Êîìïåíñèðîâàííàÿ è äåêîìïåíñèðîâàííàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü:

Êîìïåíñèðîâàííàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ñîñòîÿíèå, êîãäà ïîâðåæäåííîå ñåðäöå îáåñïå÷èâàåò îðãàíû è òêàíè àäåêâàòíûì êîëè÷åñòâîì êðîâè ïðè íàãðóçêå è â ïîêîå çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè êàðäèàëüíûõ è ýêñòðàêàðäèàëüíûõ ìåõàíèçìîâ êîìïåíñàöèè.

Äåêîìïåíñèðîâàííàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ñîñòîÿíèå, êîãäà ïîâðåæäåííîå ñåðäöå íå îáåñïå÷èâàåò îðãàíû è òêàíè àäåêâàòíûì êîëè÷åñòâîì êðîâè íåñìîòðÿ íà èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìîâ êîìïåíñàöèè.

Íàðóøåíèÿ ãåìîäèíàìèêè ïðè îñòðîé ëåâîæåëóäî÷êîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

| Îñòðàÿ ëåâîæåëóäî÷êîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü | |

| Ðåçêîå ñíèæåíèå ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà ëåâîãî ñåðäöà | |

Êðîâü íå ïåðåêà÷èâàåòñÿ èç ìàëîãî êðóãà â áîëüøîé, íàêàïëèâàåòñÿ â ìàëîì êðóãå | |

Óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ â ëåãî÷íûõ âåíàõ ↓ Òðàíññóäàöèÿ æèäêîñòè â àëüâåîëû ↓ Îòåê ëåãêèõ ↓ Ñäàâëåíèå ëåãî÷íûõ àðòåðèîë ↓ Íàðóøåíèå îêñèãåíàöèè êðîâè ↓ Ãèïîêñåìèÿ â áîëüøîì êðóãå ↓ Ãèïîêñèÿ îðãàíîâ è òêàíåé áîëüøîãî êðóãà ↓ Ñìåðòü îò ãèïîêñèè äûõàòåëüíîãî öåíòðà | Ñíèæåíèå óäàðíîãî îáúåìà (ÓÎ) ↓ Èøåìèÿ è ãèïîêñèÿ îðãàíîâ è òêàíåé ↓ Ïðåæäå âñåãî ÖÍÑ ↓ Íàðóøåíèÿ ìîçãîâûõ ôóíêöèé ↓ Ñìåðòü |

Íàáëþäàåòñÿ èøåìèçàöèÿ îðãàíîâ è òêàíåé ïî áîëüøîìó è ïî ìàëîìó êðóãàì êðîâîîáðàùåíèÿ.

Èøåìèçàöèÿ ïî áîëüøîìó êðóãó

Èøåìèçàöèÿ ïî áîëüøîìó êðóãó ↓ Èøåìèÿ ïî÷åê | ||

Àêòèâàöèÿ ÐÀÀÑ ↓ Ñåðäå÷íûå îòåêè + ↑ ÎÖÊ ↓ ↑ íàãðóçêè íà ñåðäöå ↓ Óñóãóáëåíèå ÑÍ | Îáðàçîâàíèå ýðèòðîïîýòèíà ↓ ↑ ýðèòðîïîýçà ↓ Ýðèòðîöèòîç è ñãóùåíèå êðîâè | |

↑ íàãðóçêè íà ñåðäöå ↓ Óñóãóáëåíèå ÑÍ | Íàðóøåíèÿ ìèêðîöèðêóëÿöèè ↓ Ãèïîêñèÿ îðãàíîâ è òêàíåé, â ò.÷. ìèîêàðäà ↓ Ñíèæåíèå ñîêðàòèìîñòè ↓ Óñóãóáëåíèå ÑÍ | |

Èøåìèçàöèÿ ïî ìàëîìó êðóãó

Çàñòîé â ìàëîì êðóãå ↓ Äëèòåëüíîå ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ â ñîñóäàõ ìàëîãî êðóãà (äëèòåëüíàÿ ëåãî÷íàÿ ãèïåðòåíçèÿ) | |

Ñäàâëåíèå áðîíõèàëüíûõ ñîñóäîâ è íàðóøåíèå ïèòàíèÿ ëåãî÷íîé ïàðåíõèìû ↓ Äèñòðîôèÿ è àòðîôèÿ ëåãî÷íîé ïàðåíõèìû ↓ Ñêëåðîç ëåãî÷íîé òêàíè, îáðàçîâàíèå ñîåäèíèòåëüíî-òêàííûõ ðóáöîâ ↓ Ïíåâìîñêëåðîç ↓ Ãèïîâåíòèëÿöèÿ è ïðèñîåäèíåíèå ëåãî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè (âòîðè÷íîé) | Äëèòåëüíàÿ ëåãî÷íàÿ ãèïåðòåíçèÿ + ïíåâìîñêëåðîç ↓ Ïîâûøàåòñÿ ñîïðîòèâëåíèå ñîñóäîâ ìàëîãî êðóãà ïðè âûáðîñå êðîâè ïðàâûì æåëóäî÷êîì ↓ Ïåðåãðóçêà äàâëåíèåì äëÿ ïðàâîãî æåëóäî÷êà ↓ Ãèïåðòðîôèÿ ïðàâîãî æåëóäî÷êà ↓ Ôîðìèðîâàíèå Ñor Pulmonale |

Íàðóøåíèÿ ãåìîäèíàìèêè ïðè îñòðîé ïðàâîæåëóäî÷êîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè

| Ïðàâîå ñåðäöå íå ïåðåêà÷èâàåò êðîâü èç áîëüøîãî êðóãà â ìàëûé | |

Çàñòîé â âåíàõ áîëüøîãî êðóãà ↓ Áûñòðîå ïîâûøåíèå ÖÂÄ ↓ Ñòðåìèòåëüíàÿ çàäåðæêà îòòîêà êðîâè îò ïå÷åíè è ìîçãà ↓ Îñòðûé îòåê ïå÷åíè è ìîçãà ↓ Îñòðàÿ ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è íàðóøåíèå ìîçãîâûõ ôóíêöèé ↓ Ñìåðòü | Óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî êðîâè â ìàëîì êðóãå ↓ Ñíèæàåòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî êðîâè, ïîñòóïàþùåé â àðòåðèè áîëüøîãî êðóãà + óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà îêñèãåíèðîâàííîé êðîâè â áîëüøîì êðóãå ↓ Ãèïîêñèÿ îðãàíîâ áîëüøîãî è ìàëîãî êðóãà ↓ Ãèïîêñèÿ ìîçãà ↓ Ñìåðòü îò íàðóøåíèÿ ìîçãîâûõ ôóíêöèé |

Çàñòîé â âåíîçíîé ñèñòåìå áîëüøîãî êðóãà

↓

Îòåêè ïåðèôåðè÷åñêèõ òêàíåé, â ò. ÷. ïå÷åíè

↓

Óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ â ïå÷åíè, ñäàâëåíèå ïèòàþùèõ àðòåðèé,

íàðóøåíèå ïèòàíèÿ êëåòîê ïå÷åíè

↓

Ãèáåëü ãåïàòîöèòîâ

↓

Ðàçðàñòàíèå ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè

↓

Êàðäèîãåííûé öèððîç ïå÷åíè,

ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü.

Îáùèå íàðóøåíèÿ ãåìîäèíàìèêè ïðè ÑÍ (íåçàâèñèìî îò ëîêàëèçàöèè):

1. Óìåíüøåíèå ÌÎÊ: ïðè÷èíà ñíèæåíèå ñîêðàòèòåëüíîé ôóíêöèè ñåðäöà.

2. Óâåëè÷åíèå ñèñòîëè÷åñêîãî îáúåìà â ðåçóëüòàòå íåïîëíîé ñèñòîëû:

= èçáûòî÷íûé ïðèòîê;

= ñîïðîòèâëåíèå äëÿ îòòîêà;

= ïðÿìîå ïîâðåæäåíèå ìèîêàðäà.

3. Óâåëè÷åíèå êîíå÷íîãî äèàñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ â æåëóäî÷êàõ ñåðäöà: â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà êðîâè, îñòàþùåãîñÿ â æåëóäî÷êàõ ïîñëå ñèñòîëû + íàðóøåíèå ðàññëàáëåíèÿ ìèîêàðäà.

4. Äèëàòàöèÿ ïîëîñòåé ñåðäöà: â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ êîíå÷íîãî äèàñòîëè÷åñêîãî îáúåìà è ðàñòÿæåíèÿ ìèîêàðäà.

5. Óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ êðîâè â âåíàõ è ïîëîñòÿõ ñåðäöà:

= ïðè ËÆÍ â ëåâîì æåëóäî÷êå è ëåãî÷íûõ âåíàõ;

= ïðè ÏÆÍ â ïðàâîì ïðåäñåðäèè è vv.cavae.

6. Ñíèæåíèå ñêîðîñòè ñîêðàòèòåëüíîãî ïðîöåññà: ýòî óâåëè÷èâàåòïåðèîä èçîìåòðè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ è ñèñòîëû â öåëîì.

Êàðäèàëüíûå ìåõàíèçìû êîìïåíñàöèè ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè:

Óñëîâíî âûäåëÿþò 4 (÷åòûðå) êàðäèàëüíûõ ìåõàíèçìà ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ÑÍ.

1. Ãåòåðîìåòðè÷åñêèé ìåõàíèçì êîìïåíñàöèè Ôðàíêà-Ñòàðëèíãà:

Åñëè ñòåïåíü ðàñòÿæåíèÿ ìûøå÷íûõ âîëîêîí ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå ãðàíèöû, òî ñèëà ñîêðàùåíèÿ ñíèæàåòñÿ.

Ïðè äîïóñòèìûõ ïåðåãðóçêàõ ëèíåéíûå ðàçìåðû ñåðäöà óâåëè÷èâàþòñÿ íå áîëåå, ÷åì íà 15-20%. Òàêîå ðàñøèðåíèå ïîëîñòåé íàçûâàåòñÿ òîíîãåííîé äèëàòàöèåé è ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ÓÎ.

Äèñòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ìèîêàðäå âåäóò ê ðàñøèðåíèþ ïîëîñòåé áåç óâåëè÷åíèÿ ÓÎ. Ýòî ìèîãåííàÿ äèëàòàöèÿ (ïðèçíàê äåêîìïåíñàöèè).

2. Èçîìåòðè÷åñêèé ìåõàíèçì êîìïåíñàöèè:

| Ïðè ïåðåãðóçêå äàâëåíèåì | Óâåëè÷åíèå âðåìåíè âçàèìîäåéñòâèÿ àêòèíà è ìèîçèíà ↓ Óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ è íàïðÿæåíèÿ ìûøå÷íîãî âîëîêíà â êîíöå äèàñòîëû |

Èçîìåòðè÷åñêèé ìåõàíèçì áîëåå ýíåðãîåìêèé, ÷åì ãåòåðîìåòðè÷åñêèé.

Ãåòåðîìåòðè÷åñêèé ìåõàíèçì ýíåðãåòè÷åñêè áîëåå âûãîäåí, ÷åì èçîìåòðè÷åñêèé. Ïîýòîìó êëàïàííàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ïðîòåêàåò áîëåå áëàãîïðèÿòíî, ÷åì ñòåíîç.

3. Òàõèêàðäèÿ: âîçíèêàåò â ñèòóàöèÿõ:

= Óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ â ïîëûõ âåíàõ.

= Óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ â ïðàâîì ïðåäñåðäèè è ðàñòÿæåíèå åãî.

= Èçìåíåíèå íåðâíûõ âëèÿíèé.

= Èçìåíåíèå ãóìîðàëüíûõ ýêñòðàêàðäèàëüíûõ âëèÿíèé.

Òàõèêàðäèÿ ýíåðãåòè÷åñêè íåâûãîäíûé ìåõàíèçì êîìïåíñàöèè. Ïðè÷èíû: = Ïîâûøåíèå ïîòðåáíîñòè ìèîêàðäà â êèñëîðîäå.

= Óêîðî÷åíèå äèàñòîëû → óìåíüøåíèå ïåðèîäà îòäûõà ìèîêàðäà.

= Óêîðî÷åíèå äèàñòîëû → æåëóäî÷åê íå óñïåâàåò çàïîëíèòüñÿ êðîâüþ.

= Íåïîëíîå çàïîëíåíèå êðîâüþ æåëóäî÷êîâ äåëàåò íåâîçìîæíûì ðåàëèçàöèþ ãåòåðîìåòðè÷åñêîãî ìåõàíèçìà êîìïåíñàöèè.

= Ìåíåå ïîëíîöåííàÿ ñèñòîëû.

4. Óñèëåíèå ñèìïàòîàäðåíàëîâûõ âëèÿíèé íà ìèîêàðä: âêëþ÷àåòñÿ ïðè ñíèæåíèè ÓÎ è çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåò ñèëó ñîêðàùåíèé ìèîêàðäà.

Ãèïåðôóíêöèÿ ìèîêàðäà. Ïðè÷èíû, âèäû, ïàòîãåíåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü

Êàðäèàëüíûå ìåõàíèçìû êîìïåíñàöèè óâåëè÷èâàþò èíòåíñèâíîñòü ðàáîòû ñåðäöà. Óâåëè÷åíèå èíòåíñèâíîñòè ðàáîòû ñåðäöà íàçûâàåòñÿ ãèïåðôóíêöèåé ìèîêàðäà.

Ïàòîãåíåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ãèïåðôóíêöèè ýòî óíèâåðñàëüíûé ìåõàíèçì äåêîìïåíñàöèè.

Ì.á. ãèïåðôóíêöèÿ:

à) èçîìåòðè÷åñêàÿ (ïåðåãðóçêà äàâëåíèåì);

á) èçîòîíè÷åñêàÿ (ïåðåãðóçêà îáúåìîì).

Ãèïåðòðîôèÿ ìèîêàðäà.

Ãèïåðòðîôèÿ ýòî óâåëè÷åíèå îáúåìà è ìàññû ìèîêàðäà. Âîçíèêàåò ïðè ðåàëèçàöèè êàðäèàëüíûõ ìåõàíèçìîâ êîìïåíñàöèè. Êàðäèàëüíûå ìåõàíèçìû êîìïåíñàöèè óâåëè÷èâàþò èíòåíñèâíîñòü ðàáîòû ìèîêàðäà íà ôîíå ïîâûøåííîãî ñèíòåçà áåëêîâ è íóêëåèíîâûõ êèñëîò. Ïîýòîìó îáúåì è ìàññà ìèîêàðäà óâåëè÷èâàåòñÿ.

Áèîëîãè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü è îñîáåííîñòè êîìïåíñèðîâàííîé ãèïåðòðîôèè:

1. Ïðè ïîâûøåííîé íàãðóçêå îðãàí âûïîëíÿåò íåîáõîäèìóþ ðàáîòó çà ñ÷åò âîçðîñøåé ìàññû.

2. Ãèïåðòðîôèðîâàííûé ìèîêàðä èìååò ìîðôîôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè, â êîòîðûõ çàëîæåíû âîçìîæíîñòè è ïðåäïîñûëêè äëÿ äàëüíåéøåé äåêîìïåíñàöèè:

= Ðîñò íåðâíûõ âîëîêîí îòñòàåò îò ñêîðîñòè óâåëè÷åíèÿ ìàññû êàðäèîìèîöèòîâ → â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé íàãðóçêè âîçìîæåí äåôèöèò íåðâíûõ âëèÿíèé íà ìèîêàðä.

= Ðîñò àðòåðèé è êàïèëëÿðîâ îòñòàåò îò ðîñòà êàðäèîìèîöèòîâ.

= Óìåíüøåíèå êëåòî÷íîé ïîâåðõíîñòè íà åäèíèöó ìàññû êëåòêè → èîííûé äèñáàëàíñ.

= Ðîñò ìèòîõîíäðèé îòñòàåò îò ðîñòà êàðäèîìèîöèòîâ → äåôèöèò ýíåðãèè.

= íàðóøåíèå êàðäèîìèîöèòàðíûõ ïëàñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âñëåäñòâèå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðè÷èí.

Àâàðèéíàÿ ñòàäèÿ ñðàçó ïîñëå ïîâûøåíèÿ íàãðóçêè. Õàðàêòåðåíî:

1. Ïîâûøåííûé ñèíòåç áåëêîâ è óòîëùåíèå ìûøå÷íûõ âîëîêîí.

2. Ìîáèëèçàöèÿ ãëèêîãåíà è èñ÷åçíîâåíèå åãî ãëûáîê èç öèòîïëàçìû êàðäèîìèîöèòîâ.

3. Óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ êðåàòèíôîñôàòà.

4. Äèñáàëàíñ èîíîâ (K ↓, Na ↑).

5. Íàêîïëåíèå ëàêòàòà.

Ñòàäèÿ çàâåðøèâøåéñÿ ãèïåðòðîôèè ìàññà è îáúåì ìèîêàðäà óâåëè÷åíû. Ìèîêàðä ïîëíîñòüþ ñïðàâëÿåòñÿ ñ îáû÷íîé è ïîâûøåííîé íàãðóçêîé. Ïîòðåáëåíèå Î2

è îáðàçîâàíèå ýíåðãèè ñáàëàíñèðîâàíî. Íàðóøåíèÿ ãåìîäèíàìèêè íîðìàëèçîâàíû.

ÍÎ! Åñëè ïîâûøåííàÿ íàãðóçêà íà ñåðäöå äåéñòâóåò äëèòåëüíîå âðåìÿ èëè ïîÿâèëîñü äîïîëíèòåëüíîå ïîâðåæäåíèå ìèîêàðäà, òî ãèïåðòðîôèÿ ïåðåõîäèò â 3-þ ñòàäèþ.

Ñòàäèÿ ïîñòåïåííîãî èñòîùåíèÿ è ïðîãðåññèðóþùåãî êàðäèîñêëåðîçà.

à) ðîñò í/âîëîêîí îòñòà¸ò îò ñêîðîñòè óâåëè÷åíèÿ ìàññû êàðäèîìèîöèòîâ

á) ðîñò àðòåðèé è êàïèëëÿðîâ îòñòà¸ò îò ðîñòà êàðäèîìèîöèòîâ

â) óìåíüøåíèå êëåòî÷íîé ïîâåðõíîñòè íà åäèíèöó ìàññû êëåòêè è èîííûé äèñáàëàíñ

ã) ðîñò ìèòîõîíäðèé îòñòà¸ò îò ðîñòà êàðäèîìèîöèòîâ äåôèöèò Å

ä) íàðóøåíèå êàðäèîìèîöèòàðíûõ ïëàñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âñëåäñòâèå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðè÷èí.

Ìåõàíèçì äåêîìïåíñàöèè ãèïåðòðîôèðîâàííîãî ìèîêàðäà:

Äèñòðîôèÿ ìèîêàðäà è óìåíüøåíèå ñèëû ñîêðàùåíèé

↓

Ìèîãåíí