Люди после геморрагического инсульта видео

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Мы решили подключиться к этой борьбе, подготовив для вас краткую памятку.

Что такое инсульт?

Инсульт бывает двух видов – ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт возникает при повреждении или закупорке сосудов мозга. В результате мозг остается без доступа обогащенной кислородом артериальной крови и реагирует на это отмиранием определенного участка. Вместе с погибшим участком мозга теряются и функции, за которые он был ответственен.

Симптомы ишемического инсульта нарастают постепенно, а помощь должна быть оказана человеку не позже 3-х часов после закупорки сосуда.

Геморрагический инсульт возникает внезапно, когда на фоне высокого артериального давления у человека рвутся сосуды мозга и кровь заполняет образовавшуюся полость – возникает гематома. Врачебная помощь при геморрагическом инсульте необходима в течение часа.

Причины инсульта

- Стресс:

Постоянный выброс адреналина и гормонов стресса истощает нервную систему, вызывает повышение числа сердечных сокращений и артериального давления. Это изменяет структуру сосудов, повышает свертываемость крови и влечет за собой тромбозы.

- Курение

Никотин сужает сосуды и вызывает их спазмы, а канцерогенные вещества, находящиеся в табаке, способствуют отложению в стенках сосудов холестерина и образованию тромбов.

- Алкоголь

Спирт повышает артериальное давление, провоцирует хроническую гипертонию. С этим заболеванием вы автоматически попадаете в группу риска.

- Ожирение

Когда «человека много», его сердце вынуждено работать с большей нагрузкой, обеспечивая кровью гораздо большие объемы тела. Сосуды тоже могут не справиться с таким напряжением и реагируют повышением артериального давления.

- Гиподинамия

Сидячий образ жизни заставляет наши сосуды лениться, а клетки мозга страдать от недостатка кислорода.

- Диабет

Повышение уровня глюкозы в крови при диабете приводит к увеличению жировых отложений внутри кровеносных сосудов. Чем больше жировых отложений в сосудах, тем больше вероятность закупорки артерий и инсульта.

- Гипер-холестеринемия

Высокий уровень «плохого» холестерина в крови приводит к быстрому развитию атеросклероза – образованию атеросклеротических бляшек. Это чревато тромбом, сужением и закупоркой сосудов и, как следствие, инсультом.

Признаки инсульта

- онемение или паралич лица, руки или ноги;

- нарушение речи или восприятия звуков и координации движений;

- резкое ухудшение зрения или слуха;

- необычно сильная головная боль;

- рвота;

- головокружение, нарушение координации движений, шаткость походки, падения;

- кратковременная потеря сознания;

- судорожные припадки;

- нарушения памяти и повышенная забывчивость.

Первая помощь при инсульте до приезда «скорой»

Если вдруг вы находитесь рядом с человеком, у которого проявились явные признаки инсульта, помните, что оказать этому человеку первую помощь – не просто важно, а жизненно необходимо.

Первая ваша задача – вызвать скорую помощь. Вторая – продержаться до приезда бригады. Чем быстрее будут ваши действия, тем больше шансов у пострадавшего. Нарушение мозгового кровообращения наиболее эффективно лечится в первые 3 часа. Не теряйте времени.

Удалите лишних людей из комнаты, если дело происходит в помещении. Если на улице – попросите всех расступиться и не мешать притоку свежего воздуха.

Если началась рвота, поверните голову пострадавшего набок и как следует вычищайте рвотные массы, иначе человек может задохнуться. Также необходимо снять все сдавливающие предметы (галстук, платок, расстегнуть пуговицы при сдавливании шеи тугим воротником).

Нужно приподнять голову пациента и верхнюю часть туловища на 25-30 сантиметров –для профилактики развития отека головного мозга. Можно подложить несколько подушек.

У пострадавшего может остановиться сердце и прекратиться дыхание. В этом случае придется немедленно начать непрямой массаж сердца и сеанс искусственного дыхания.

При судорожном синдроме необходимо предотвратить прикусывание языка, осторожно вставив плотную ткань между зубами, и убрать предметы, об которые можно удариться головой.

Иногда инсульт сопровождается эпилептическими припадками. Поверните человека набок, в рот вставьте обернутую платком ложку, расческу, палочку и, слегка придерживая голову больного руками, вытирайте пену.

При возможности – контролируйте изменения артериального давления и частоту пульса у пострадавшего – эти сведения помогут врачу поставить диагноз.

Чего нельзя делать при инсульте

Ни в коем случае не перемещайте человека. Это опасно. Больного необходимо оставить там, где произошел приступ. На кровать не перекладывать.

Нельзя давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт! Последствия могут быть ужасны – прекращение дыхания и смерть.

Некоторые лекарственные препараты, особенно при наличии судорог, могут усугубить состояние больного. Резкое снижение артериального давления может привести к увеличению очага некроза или гематомы, поэтому прием любых гипотензивных препаратов категорически противопоказан.

По материалам medinsult.ru, hearts.in.ua

Источник

Одной из важных составляющих реабилитации после инсульта является эрготерапия, направленная на возвращение простейших бытовых навыков.

Как достигается результат?

Психологическая поддержка крайне важна для усиления мотивации пациента в процессе восстановления утраченных навыков.

В чем суть психотерапии…

Стоимость курса реабилитации во многом зависит от видов, объема и форм восстановительных мероприятий.

Узнать расценки…

Геморрагический инсульт головного мозга — опаснейшая патология, которая представляет серьезную угрозу для жизни. И даже если кризисное состояние миновало, заболевание не проходит бесследно — поражения мозга всегда имеют печальные последствия для организма. Тем не менее пройти путь восстановления и вернуться к обычной жизни возможно, если приложить максимум усилий.

Виды геморрагического инсульта

Первое, что стоит знать об этой опасной патологии, — причины ее возникновения и механизм развития. Говоря простым языком, геморрагический инсульт представляет собой кровоизлияние в мозг. В отличие от ишемического типа, при котором клетки головного мозга оказываются лишены кислорода вследствие закупорки кровеносных сосудов, геморрагический инсульт характеризуется разрывом сосуда и выбросом крови непосредственно во внутричерепное пространство. И хотя последняя разновидность инсульта менее распространена (20–25% от всех случаев), она остается наиболее опасной и ведущей к более тяжелым последствиям.

Существует несколько разновидностей геморрагического инсульта головного мозга:

- паренхиматозный инсульт (поражает ткани головного мозга);

- внутрижелудочковое кровоизлияние;

- субдуральный и эпидуральный инсульт (над и под твердой оболочкой мозга);

- субарахноидальный инсульт (кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками).

В результате кровоизлияния в любом из отделов мозга — возникают гематома и отек, ведущие к смерти клеток. Это имеет катастрофическое влияние на системы организма больного.

Последствия состояния

Каким бы ни был тип геморрагического инсульта головного мозга, после него всегда страдают те или иные функции организма. Степень осложнений зависит от того, насколько значительным было количество крови, попавшей в мозговое пространство, а также от локализации гематомы. Обширное кровоизлияние часто вызывает летальный исход или погружение в коматозное состояние. В менее тяжелых случаях для пациента характерна утеря двигательной, глотательной, речевой функций, появление психологических отклонений и нарушений мыслительного процесса.

Если рассматривать последствия геморрагического инсульта с точки зрения локализации гематомы, то часто разделяют инсульт, произошедший в правом и левом полушарии головного мозга.

Геморрагический инсульт правого полушария головного мозга характеризуется частичным или полным параличом левой половины тела больного, снижением зрения или слепотой. Частыми последствиями являются нарушение функции глотания, расстройства сна и сильное головокружение. При этом речевой центр в первое время может быть активен, что затрудняет диагностику данного вида инсульта.

Геморрагический инсульт левого полушария головного мозга вызывает паралич правой половины тела и характеризуется потерей речевых функций. Человеку, перенесшему данный вид инсульта, тяжело вспоминать буквы или цифры, а также связно выражать свои мысли. Кроме того, страдает способность логически мыслить и распознавать временные последовательности.

Обратите внимание

У левшей речевой центр находится в правом полушарии головного мозга. Поэтому у них, в отличие от большинства людей, поражение этой области вызовет речевые нарушения. Непосредственно после наступления инсульта даже опытному специалисту сложно предсказать, насколько быстро и в какой мере произойдет восстановление утраченных функций.

Прогноз

Первоочередной задачей для врачей является сохранение жизни пациента. Если больной не потерял способности глотать, а его мышцы могут нормально сокращаться, то, скорее всего, он останется жив. После того как кризисное состояние миновало, последует длительный период реабилитации, от качества которого и зависит дальнейший уровень жизни пациента.

К сожалению, в России статистика реабилитации после инсульта неутешительна: к трудовой деятельности (а это можно назвать очень хорошим результатом восстановления) возвращаются лишь 10% пациентов. 85% больных постоянно нуждаются в медицинской или психологической помощи. А 25% пожизненно остаются глубокими инвалидами.

Для того чтобы повысить шансы на успех реабилитационных мер, необходимо предпринять все возможное для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшему от инсульта.

Первая помощь в медучреждении

Внезапное наступление геморрагического инсульта головного мозга — одна из наибольших опасностей, которые угрожают жизни пациента. Важна как своевременная медицинская помощь, так и действия людей, находящихся рядом с больным в момент кризиса. В первую очередь необходимо уложить человека так, чтобы его голова и плечи были приподняты. Затем следует устранить сдавливающие элементы одежды (ослабить галстук, расстегнуть воротник, пояс и т.д.). Также нужно приложить холодный предмет к голове больного (со стороны, противоположной парализованным частям тела). При рвоте или повышенном слюноотделении необходимо очищать ротовую полость от излишков жидкостей.

По прибытии пациента в медучреждение врачи приступают к диагностике. Наиболее распространенными и эффективными методами являются КТ и МРТ мозга. На полученных снимках хорошо виден очаг поражения, что позволяет врачу сделать первые прогнозы и приступить к лечению.

Больного помещают в реанимационное отделение, где он и находится до стабилизации состояния (как правило, около трех недель). Все это время врачи следят за жизненными показателями пациента, а также предпринимают меры по уменьшению отека мозга. В качестве фармакологического метода лечения применяют кровоостанавливающие средства, препараты, понижающие артериальное давление, а также обезболивающие. В случае обширного кровоизлияния врачи могут принять решение о хирургическом вмешательстве — с его помощью устраняют сгустки крови, уменьшая тем самым размеры гематомы.

После того как больной покинет отделение интенсивной терапии, следует длительный период реабилитации.

Особенности восстановления после геморрагического инсульта

Уход за больным после перенесенного инсульта в первые дни зависит от состояния пациента и клинической картины заболевания. Но общими чертами практически для любого случая являются следующие: больной должен находиться в кровати с приподнятым основанием в области головы, необходимы регулярные обтирания кожных покровов, также каждые 3 часа нужно менять положение тела больного во избежание образования пролежней.

Уже на 5–6 день после геморрагического инсульта можно предпринимать первые меры реабилитации. От того, насколько они будут соответствовать состоянию пациента, и от их регулярности зависит срок и масштаб восстановления утраченных способностей. Активная ранняя реабилитация особенно важна: она в разы увеличивает шансы пациента на максимальное восстановление.

Если родственники пациента планируют самостоятельно продолжать уход за больным в домашних условиях, то им рекомендуется пройти специальный курс обучения по реабилитации больных после геморрагического инсульта головного мозга. Информацию о подобном обучении можно получить в государственных бюджетных учреждениях, а также в частных реабилитационных центрах. Однако врачи не рекомендуют заниматься восстановлением пациента после столь тяжелого состояния самостоятельно.

В первую очередь больному необходимо заново освоить навыки самообслуживания, чтобы самостоятельно выполнять ежедневные бытовые действия, постепенно возвращаясь к нормальной жизни. К таким упражнениям относится обучение самостоятельному одеванию, умыванию, принятию пищи и т.д. Важно, чтобы все эти действия выполнялись осознанно, а неудачи не вызывали разочарования и последующей апатии.

Психологическая помощь — также необходимый элемент реабилитации. Изменение эмоционального фона больного является либо следствием инсульта, либо реакцией организма на болезнь. В любом случае пациенту необходимо обеспечить благоприятную и спокойную атмосферу, проводить беседы, избегать любых конфликтов и споров. Если по какой-то причине обеспечить постоянное общение с родственниками невозможно, то стоит обратиться за помощью к профессиональному психологу. Одной из главных его задач является повышение мотивации больного скорее вернуться к прежним возможностям — переоценка ценностей, правильное отношение к болезни, переключение внимания на другие проблемы помогают поверить в себя и справиться с депрессивными состояниями.

Это важно!

Ученые из Американской ассоциации сердца доказали, что на риск возникновения инсульта у женщин влияет депрессия. Заболевание сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а прием антидепрессантов усугубляет состояние.

За восстановлением речи должен наблюдать опытный специалист-логопед. Он сможет определить характер речевого расстройства и назначить медикаменты или подходящие упражнения. При этом успех и скорость реабилитации в этой области сильно зависят от желания и мотивации больного.

Двигательная реабилитация больного достигается с помощью лечебной физкультуры. Рекомендации по выполнению упражнений должен давать врач-реабилитолог, так как двигательные нарушения могут быть различны, а значит и лечение — индивидуально. На начальном этапе актуальны пассивные упражнения, когда движения конечностей больного выполняются при помощи ассистента. По мере восстановления мышечной активности занятия проходят в положении лежа, затем сидя и стоя.

На данный момент существует множество эффективных способов реабилитации пациентов, перенесших геморрагический инсульт. Давайте рассмотрим основные.

Методы реабилитации

Заново научиться разговаривать, двигаться и логически мыслить — непростая задача, особенно для пожилого человека. Тем не менее это вполне реально при грамотном подходе. Следующие методы помогут справиться с последствиями геморрагического инсульта головного мозга:

Физиотерапия давно стала незаменимым атрибутом постинсультной реабилитации. Она включает в себя методы электрического, магнитного, механического, лазерного и другие виды воздействия на организм. Целью процедур является сохранение работоспособности мышц, восстановление функций мозга и улучшение кровоснабжения.

Эрготерапия — комплекс мер, обучающих простейшим бытовым навыкам, необходимым больному для самостоятельной жизни. После инсульта пациенты часто не могут открывать двери, включать различные приборы или даже застегнуть пуговицу. Эрготерапевты заново учат пациентов этим, казалось бы, простейшим вещам, применяя разные игры и моделируя ситуации. Наиболее продвинутые реабилитационные центры оснащены специальными тренировочными помещениями, максимально напоминающими домашнюю обстановку. Одной из целей эрготерапии также является восстановление мелкой моторики — способности захватывать маленькие и крупные предметы, навыка письма, набора на клавиатуре, шитья и т.д.

Логопедические занятия необходимы для восстановления функции речи. Афазия, то есть поражение речевого центра мозга, может быть различных типов, но при правильной и упорной работе это последствие болезни преодолимо.

Психотерапия также очень важна, ведь после инсульта больной часто чувствует себя абсолютно беспомощным. В такие моменты ему важно не опускать руки и понимать, что эта слабость преодолима, она лишь временное явление, и при старании пациент сможет вернуться к обычной жизни. Правильно составленный комплекс ЛФК при регулярном выполнении упражнений способен дать прекрасный результат по восстановлению работы мышц и мышечной памяти.

Механотерапия — это современный способ реабилитации пациентов после геморрагического инсульта. Он заключается в использовании роботизированных тренажеров и подходит для тренировки движений верхних и нижних конечностей, а также для восстановления мелкой моторики. Использование высокотехнологичного оборудования — БОС-тренажеров, систем вертикализации — помогает сократить время восстановления двигательных навыков.

Восстановление после геморрагического инсульта — задача определенно непростая, но и невыполнимой ее назвать нельзя. Очень многое зависит от родных и близких больного, ведь сам он на протяжении длительного времени беспомощен и беззащитен. Поэтому задача по восстановлению утраченных способностей ложится не только на самого пациента, но и на тех, кому небезразлично его состояние. И если такие люди рядом, оказывают свою помощь и поддержку, делая все возможное, то реабилитация пройдет в кратчайшие сроки.

Источник

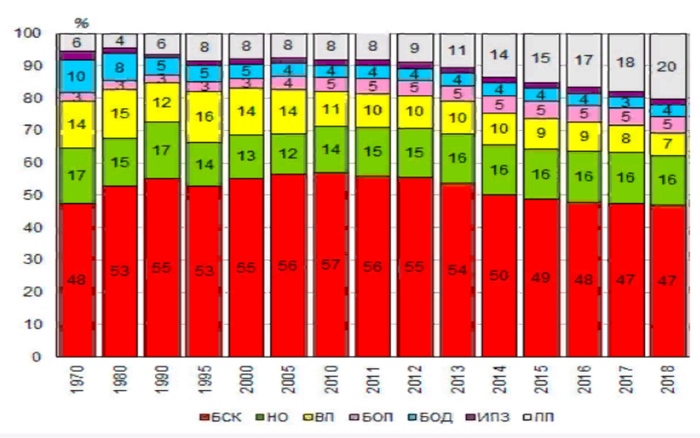

Ðàáîòà áûëà íàïèñàíà â 2019 ïîýòîìó, äàííûå ñòàòèñòèêè âêëþ÷àÿ 2018.

Ðàñïðåäåëåíèå óìåðøèõ â Ðîññèè ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí.

ÁÑÊ – áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ,

ÍÎ – íîâîîáðàçîâàíèÿ,

ÂÏ âíåøíèå ïðè÷èíû,

ÁÎÏ – áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ,

ÁÎÄ – áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, ÈÏÇ íåêîòîðûå èíôåêöèîííûå è ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè,

ÏÏ ïðî÷èå.

Âèäíî ÷òî áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ çàíèìàþò 1 ìåñòî, áîëüøå âñåãî – èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà(ÈÁÑ).

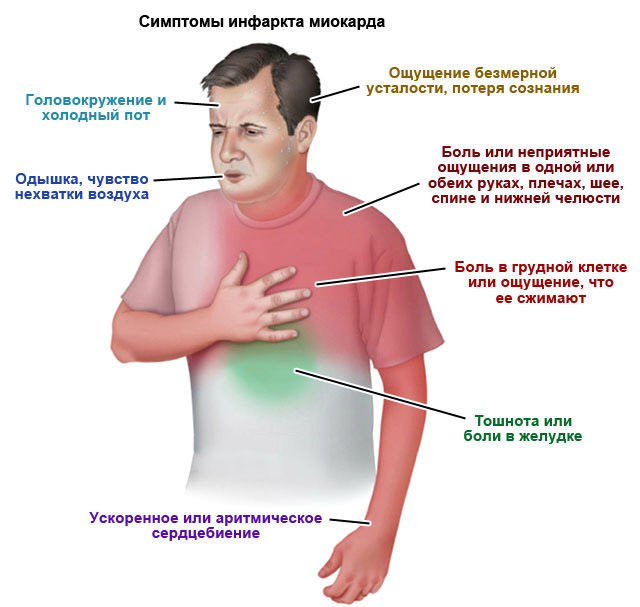

ÈÁÑ ýòî õðîíè÷åñêîå èëè îñòðîå íàðóøåíèå êðîâîñíàáæåíèÿ ìèîêàðäà (ìûøå÷íîãî ñëîÿ ñåðäöà), âîçíèêàþùåå âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî ñíàáæåíèÿ ñåðäöà êèñëîðîäîì.

Èíûìè ñëîâàìè, ìèîêàðä íóæäàåòñÿ â áîëüøåì êîëè÷åñòâå êèñëîðîäà, ÷åì åãî ïîñòóïàåò ñ êðîâüþ. ÈÁÑ ìîæåò ïðîòåêàòü îñòðî (â âèäå èíôàðêòà ìèîêàðäà), à òàêæå õðîíè÷åñêè (ïåðèîäè÷åñêèå ïðèñòóïû).

Íàïðèìåð åñòü òàêàÿ ôîðìà ÈÁÑ:

Âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü – âíåçàïíîå ïðåêðàùåíèå ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå íàñòóïàåò âñëåäñòâèå ñåðäå÷íîé ïàòîëîãèè â òå÷åíèå 1 ÷àñà îò íà÷àëà ñèìïòîìîâ.  85-90% ñëó÷àåâ âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü – òÿæ¸ëûé, ìîëíèåíîñíî ïðîòåêàþùèé, âàðèàíò ÈÁÑ.

Ìíîãèõ íå óñïåâàþò ñïàñòè äàæå åñëè ïàöèåíò óæå â ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè.

Áîëåçíü ìîëîäååò, è íå ðåäêîñòü èíôàðêò â 40 è äàæå 30 ëåò.

Áîëåå 90% áîëüíûõ ÈÁÑ èìåþò àðòåðèè ïîðàæ¸ííûå àòåðîñêëåðîçîì.

Àòåðîñêëåðîç ïðîòåêàåò ñêðûòíî äëèòåëüíîå âðåìÿ, ïîêà íå ïðèâåä¸ò ê òàêèì îñëîæíåíèÿì, êàê èíôàðêò ìèîêàðäà, ìîçãîâîé èíñóëüò, âíåçàïíàÿ ñìåðòü, ëèáî ê ïîÿâëåíèþ ñòåíîêàðäèè, õðîíè÷åñêîé “ìîçãîâîé” íåäîñòàòî÷íîñòè, ê ïåðåìåæàþùåéñÿ õðîìîòå. Âíåçàïíîå è íåïðåäñêàçóåìîå âîçíèêíîâåíèå ýòèõ îñëîæíåíèé ñâÿçàíî ñ ðàçðûâîì èëè íàäðûâîì îáîëî÷êè àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè, âåäóùèì ê òðîìáîîáðàçîâàíèþ.

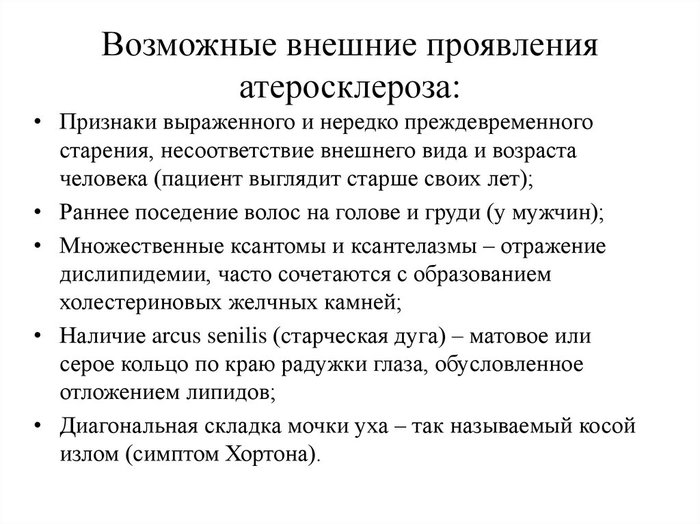

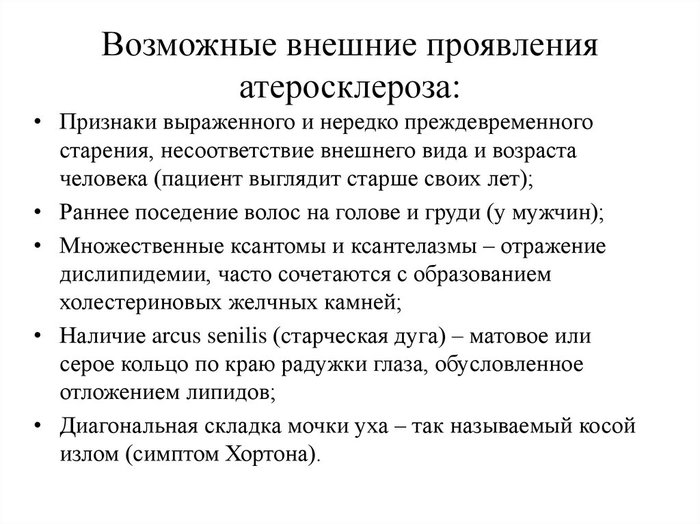

Àòåðîñêëåðîç êîðîíàðíûõ àðòåðèé õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèìïòîìàìè, êîòîðûå íå âñåãäà ïîáóæäàþò ÷åëîâåêà ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ýòè ïðèçíàêè ìîãóò ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä äðóãèå çàáîëåâàíèÿ. Î÷åíü âàæíî, êàê ìîæíî ðàíüøå âûÿâèòü èõ è îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ.

Òåêñò â êàðòèíêå (ëåíü ïåðåïèñûâàòü).

Äèàãíîñòèêà àòåðîñêëåðîçà.

I. Ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû:

Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè. Êîëè÷åñòâî îáùåãî õîëåñòåðèíà ñûâîðîòêè êðîâè, òðèãëèöåðèäîâ, õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé è î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè, êîýôôèöèåíòà àòåðîãåííîñòè è ñíèæåíèå õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.

Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ëèïîïðîòåèíîâ ñûâîðîòêè êðîâè (îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äèñê-ýëåêòðîôîðåç â ïîëèàêðèëàìèäíîì ãåëå) âûÿâëÿåò óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ËÏÍÏ è ËÏÎÍÏ è ñíèæåíèå ËÏÂÏ.

Îïðåäåëåíèå ano-B-ïðîòåèíà â ñûâîðîòêå êðîâè âûÿâëÿåò åãî óâåëè÷åíèå.  íîðìå ñîäåðæàíèå àïî-Â-ïðîòåèíà â êðîâè ñîñòàâëÿåò: ó ìóæ÷èí 0.601.38 ã/ë; ó æåíùèí 0.521.29 ã/ë.Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ â êðîâè àïî-Â-ïðîòåèíà àññîöèèðóåòñÿ îáû÷íî ñ âûñîêèì óðîâíåì ËÏÍÏ è ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìàðêåðîì ðèñêà àòåðîñêëåðîçà èëè ïðîÿâëåíèåì óæå ðàçâèâøåãîñÿ àòåðîñêëåðîçà.

Èññëåäîâàíèå êîàãóëîãðàììû ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ íàêëîííîñòü ê ãèïåðêîàãóëÿöèè.

II . Èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû:

Ýõîêàðäèîãðàôèÿ -äàííûå ýòîãî èññëåäîâàíèÿ âûÿâÿò íàðóøåíèå ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà.

Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ñåðäöà (ÓÇÈ) – â íîðìå òîëùèíà ñëîÿ èíòèìà-ìåäèà â ñîííûõ àðòåðèÿõ ñîñòàâëÿåò îò 0.6 äî 0.8 ìì, âåëè÷èíà áîëåå 1 ìì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óòîëùåíèå ýòîãî ñëîÿ, äëÿ èçó÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñåé÷àñ ïðèìåíÿåòñÿ âíóòðèêîðîíàðíîå óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå;

Íàãðóçî÷íûé òåñò (òðåäìèë-òåñò) äëÿ âûÿâëåíèÿ èøåìèè ìèîêàðäà (ïîêîå îíà íå ïðîÿâëÿåòñÿ) è äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê íàãðóçêå;

Ìóëüòèñïèðàëüíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ êàëüöèíîçà êîðîíàðíûõ àðòåðèé;

Êîðîíàðîàíãèîãðàôèÿ «çîëîòîé ñòàíäàðò» â äèàãíîñòèêå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ýòî èññëåäîâàíèå àðòåðèé ñ ââåäåíèåì êîíòðàñòà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñóæåíèÿ ïðîñâåòà ñîñóäà è îáúåìà äàëüíåéøåãî âìåøàòåëüñòâà ïðèì íåîáõîäèìîñòè (àíãèîïëàñòèêà, ñòåíòèðîâàíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé, øóíòèðîâàíèå).

Ýëåêòðîêàðäèîãðàììà -äàííîå èññëåäîâàíèå âàæíî äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íàðóøåíèé ðèòìà, ïîñòèíôàðêòíûõ ðóáöîâ è óìåðåííîé ãèïåðòðîôèè.

Ýòî ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ îáñëåäîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð äëÿ âûÿâëåíèÿ è áîðüáû ñ òàêèì êîâàðíûì íåäóãîì êàê àòåðîñêëåðîç.

Ïîíèìàþ, ÷òî âû óñòàëè.

Äàëüøå áóäåò ïðîùå.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ÈÁÑ âêëþ÷àÿ àòåðîñêëåðîç: íåîáðàòèìûå (íåóïðàâëÿåìûå).

Âîçðàñò.

Çàáîëåâàåìîñòü ÈÁÑ âîçðàñòàåò ó ìóæ÷èí ïîñëå 40 -45 ëåò, ó æåíùèí ïîñëå 55 -60 ëåò, â ïîñëåäíèå ãîäû çàáîëåâàíèå ìîëîäååò.

Ïîë.

Äî äîñòèæåíèÿ ïðåêëîííîãî âîçðàñòà ìóæ÷èíû èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëüøå øàíñîâ íà âîçíèêíîâåíèå èøåìèè, ÷åì æåíùèíû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì ýñòðîãåíîâ â æåíñêîì îðãàíèçìå, êîòîðûå ïðîòèâîñòîÿò àòåðîñêëåðîòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì. Ïîñëå íàñòóïëåíèÿ êëèìàêñà ðàçíèöà â ÷àñòîòå ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåòñÿ.

Îòÿãîùåííàÿ íàñëåäñòâåííîñòü.

Èçâåñòíî, ÷òî óâåëè÷åíèå õîëåñòåðèíà â êðîâè ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ ó áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ. ýòî áûâàåò ñâÿçàííî ñ îäèíàêîâûìè óñëîâèÿìè æèçíè, ïðèâû÷êàìè ïèòàíèÿ, èíîãäà ïðèîáðåòàåìûìè åù¸ â äåòñòâå. Íî â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ ïîâûøåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà îáóñëàâëèâàåòñÿ èçìåíåíèÿìè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ãåíîâ.

Ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ – õîëåñòåðèí áîëåå 6,2ììîëü/ë, òðèãëèöåðèäû áîëåå 2,9ììîëü/ë, îáóñëîâëåíà íàñëåäñòâåííûìè äåôåêòàìè.

Íàñëåäñòâî áûâàåò ðàçíûì.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà: ìîäèôèöèðóåìûå (îáðàòèìûå èëè ÷àñòè÷íî îáðàòèìûå)

Íà ýòî ìû ìîæåì ïîâëèÿòü, è âñå îíè âàæíûå è ìîãóò áûòü ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðè÷èíîé èíôàðêòà èëè èíñóëüòà.

Îæèðåíèå, íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ïîðàæåíèÿ ó áîëüíûõ ñ îæèðåíèåì âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ñèñòåìíîãî àòåðîñêëåðîçà, íåäîñòàòî÷íîñòè âåíîçíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò âûñîêîå ñòîÿíèå äèàôðàãìû, æèðîâûå îòëîæåíèÿ â ñðåäîñòåíèè, ÷àñòîå ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.

Íåäîñòàòî÷íîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ ñîäåðæàùèõ ôîëèåâóþ êèñëîòó, Â12, Â6, ïîâûøàåò óðîâåíü îïàñíîãî áåëêà- ãîìîöèñòåèíà, ñ êîòîðûì ñâÿçàíà ñêëîííîñòü ê òðîìáîçàì è èíôàðêòàì. È òàêîé äåôèöèò – íå ðåäêîñòü ýòî ëþäè, ïåðåíåñøèå îïåðàöèþ íà æåëóäêå, èìåþùèå íèçêóþ èëè íóëåâóþ êèñëîòíîñòü, âåãåòàðèàíöû è îñîáåííî âåãàíû.

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ.

Ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ íàãðóçêîé íà ñåðäöå, íàðóøàåòñÿ åãî íîðìàëüíàÿ ðàáîòà. Ñåðäöó ïðèõîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíî ðàáîòàòü è ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèïåðòðîôèè ìûøö ëåâûõ îòäåëîâ ñåðäöà, ðàçâèòèþ ìûøå÷íîé ñëàáîñòè ñåðäöà, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

Êóðåíèå.

Íèêîòèí, ñîäåðæàùèéñÿ â ñèãàðåòàõ, âûçûâàåò ñïàçì ñîñóäîâ è ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ýëàñòè÷íîñòè èõ ñòåíîê. À óãàðíûé ãàç òàáà÷íîãî äûìà îáðàçóåò êðåïêóþ ñâÿçü ñ ãåìîãëîáèíîì, îò÷åãî òîò ñòàíîâèòñÿ íåñïîñîáíûì âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî êðîâü íàìíîãî õóæå ïåðåíîñèò êèñëîðîä, ÷òî óñóãóáëÿåò èøåìèþ ñåðäå÷íîé ìûøöû.

Ïîýòîìó áîëüíûì ÈÁÑ êóðèòü êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî.

Àëêîãîëü.

Îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå àëêîãîëÿ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó ïðîõîäèò ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì:

Âîçäåéñòâóÿ íà ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîëèòîâ, àëêîãîëü âûçûâàåò íàðóøåíèÿ ðàáîòû êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ.

Ïîïàäàÿ â êðîâü, àëêîãîëü âûçûâàåò ãåìîëèç (ðàñïàä ýðèòðîöèòîâ, òåõ ñàìûõ, ÷òî íåñóò êèñëîðîä).

Àëêîãîëü íàðóøàåò ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè ñàõàðà êðîâè, ìåíÿÿ åãî óðîâåíü âïëîòü äî ñîñòîÿíèÿ ãèïîãëèêåìèè.

Ñòðåññû è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.

Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ôàêòîðû îêàçûâàþò âëèÿíèå íà «ïîâåäåíèå ðèñêà», ïîâûøåíèå ïèùåâîé ïîòðåáíîñòè (íåóìåðåííîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ), îæèðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è êóðåíèåì.

Ïðè ñèëüíûõ ýìîöèÿõ ïðîèñõîäèò ðåçêèé ïîäú¸ì â êðîâè ñîäåðæàíèÿ îñîáûõ ãîðìîíàëüíûõ âåùåñòâ, òàê íàçûâàåìûõ êàòåõîëàìèíîâ, îáëàäàþùèõ âûðàæåííûì äåéñòâèåì íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. Ïîä âëèÿíèåì ýòèõ âåùåñòâ ðåçêî ó÷àùàåòñÿ ñîêðàòèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñåðäöà, âîçíèêàþò ñïàçìû ñîñóäîâ, ïîâûøàåòñÿ êðîâÿíîå äàâëåíèå.

Îñíîâíîé ïîñðåäíèê ñòðåññà â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà àäðåíàëèí îí îáëàäàåò î÷åíü îïàñíûì ñâîéñòâîì äëÿ îðãàíèçìà – ãåíåðèðóåò àêòèâíûå ôîðìû êèñëîðîäà, êîòîðûå îêèñëÿþò ëèïîïðîòåèí îí ñëèïàåòñÿ, îáðàçóÿ êðóïíûå ÷àñòèöû, êîòîðûå ìîãóò ïðèëèïàòü ê ñòåíêàì ñîñóäîâ è çàêóïîðèâàòü èõ.

Ãèïåðóðèêåìèÿ (ìî÷åâàÿ êèñëîòà áîëåå 0,44ÌÊÌÎËÜ/Ë).

Ïîâûøåíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÃÓ ïðåèìóùåñòâåííî ñâÿçàíî ñ ôàêòîðàìè îáðàçà æèçíè, òàêèìè êàê îáèëüíûé ïðèåì áîãàòîé ïóðèíàìè ïèùè (ìÿñà, ãóñèíûõ ïîòðîõîâ, ìîðåïðîäóêòîâ), ôðóêòîçû, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, ïðèåì íåáîëüøèõ äîç àöåòèëñàëèöèëîâîé êèñëîòû è ìî÷åãîííûõ òèàçèäîâîãî ðÿäà, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ïîäàãðó, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ Àà è çàáîëåâàíèÿìè ñîñóäîâ, íî è ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, îæèðåíèåì.

Èñêóññòâåííûå òðàíñæèðû – êîâàðíûå ïðîâîêàòîðû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïðåâðàùàåò ðàñòèòåëüíûå ìàñëà â òâåðäûå æèðû ïóòåì èõ ãèäðîãåíèçàöèè – ýòî êîãäà ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ÷åðåç ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïðîïóñêàåòñÿ âîäîðîä ÷òîáû ñäåëàòü íåíàñûùåííûå ñâÿçè æèðíûõ êèñëîò ìàñëà íàñûùåííûìè. Ãèäðîãåíèçèðîâàííûå èëè ÷àñòè÷íî ãèäðîãåíèçèðîâàííûå ìàñëà ïðèìåíÿþò â ïðîèçâîäñòâå ìàðãàðèíîâ, êóëèíàðíûõ æèðîâ.  ïðîöåññå ãèäðîãåíèçàöèè ó áîëüøîãî ÷èñëà ìîëåêóë ìåíÿåòñÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, ïðîèñõîäèò ñìåíà öèñ-êîíôèãóðàöèþ íà òðàíñ-êîíôèãóðàöèþ, òî åñòü îáðàçîâûâàþòñÿ òðàíñèçîìåðû æèðíûõ êèñëîò, êîòîðûå âñòðàèâàþòñÿ â ñòåíêè (ìåìáðàíû) êëåòîê òêàíåé è îðãàíîâ îðãàíèçìà, âêëþ÷àÿ ñòåíêè êëåòêè ãîëîâíîãî ìîçãà, è íàðóøàþò íîðìàëüíîå òå÷åíèå ïðîöåññîâ îáìåíà âåùåñòâ. Ñâÿçü ïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ ñ ðàçâèòèåì èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà äîñòîâåðíî óñòàíîâëåíà. Êðîìå òîãî, òðàíæèðû ïîâûøàþò ðèñê äèàáåòà è ðàêà.

Äàíèè çà 20 ëåò êîëè÷åñòâî ñìåðòåé îò èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ñîêðàòèëîñü íà 50%, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íàñåëåíèå Äàíèè åùå â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ 20 âåêà ñíèçèëî óïîòðåáëåíèå òðàíñ-æèðîâ äî ìèíèìóìà (ñ 6 ãðàììîâ äî 1 ã â ñóòêè).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áåçîïàñíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ íå ñóùåñòâóåò, è ÷òî ÂÎÇ ïðèçûâàåò îòêàçàòüñÿ îò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà òðàíñæèðîâ ê 2023 ãîäó, òàê êàê èõ ïîòðåáëåíèå äàæå â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ ìîæåò ïîâûñèòü ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ è äðóãèõ çàáîëåâàíèé

Ñàõàðíûé äèàáåò (ãèïåðãëèêåìèÿ)

Ñàõàðíûé äèàáåò ñ÷èòàåòñÿ «óíèâåðñàëüíîé ìîäåëüþ ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà». Âåäü ó áîëüíûõ äèàáåòîì áåç êîìïåíñàöèè ñàõàðà â êðîâè ïðèçíàêè àòåðîñêëåðîçà ÷àñòî ïðîÿâëÿþòñÿ ñðàçó èíôàðêòîì èëè èíñóëüòîì, è, ê ñîæàëåíèþ, â ìîëîäîì âîçðàñòå. Äàæå äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ëþäåé çàëîã ïîëíîöåííîé æèçíè áåç îñëîæíåíèé ýòî êîíòðîëü ñàõàðà â êðîâè, â ýòîì ïîìîæåò èìåííî îãðàíè÷åíèå óãëåâîäû, íî íå íàòóðàëüíûõ æèðîâ.

Ãèïîäèíàìèÿ (íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü)

Ñíèæåíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñïîñîáñòâóåò íàðàñòàíèþ ôèçè÷åñêîé ìàññû è ðàçâèòèþ îæèðåíèÿ. Ðåãóëÿðíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ õîëåñòåðèíà â êðîâè íå òîëüêî çà ñ÷åò åãî ñæèãàíèÿ, íî è íà ïîñòðîåíèå êëåòî÷íîé ñòåíêè ìûøå÷íîé òêàíè.

Ãèïîòèðåîç

Íåäîñòàòî÷íàÿ âûðàáîòêà ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Êàê è â ñëó÷àå ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, ãèïîòèðåîç, ïîìèìî ñâîåãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñîñòîÿíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé, ñïîñîáñòâóåò îæèðåíèþ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ èøåìèè è ñâÿçàííûõ ñ íåé îñëîæí?