Лечение инфаркта без зубца q

Безболевой инфаркт миокарда — это атипичная форма некроза сердечной мышцы, которая развивается вследствие острого нарушения кровообращения и не сопровождается характерными клиническими признаками. Проявляется неспецифическими симптомами: слабостью, одышкой, дискомфортом в грудной клетке. У 1% больных не возникает никаких симптомов инфаркта. Для диагностики используются тесты на маркеры повреждения миокарда, электрокардиография и ЭхоКГ. Лечение включает тромболитическую и антикоагулянтную терапию. При необходимости реперфузия миокарда достигается путем ангиопластики или коронарного шунтирования.

Общие сведения

Безболевой (бессимптомный) вариант — самая распространенная форма неклассического клинического течения острых поражений сердечной мышцы. Составляет 20-25% от всех атипичных случаев инфаркта. Такой вариант инфаркта чаще встречается у пациентов с сахарным диабетом (38-50%), выраженным кардиосклерозом, при повторных повреждениях миокарда. Частота бессимптомного течения заболевания возрастает у людей старше 70-75 лет. Хотя безболевой инфаркт обычно регистрируется у мужчин, смертельный исход более характерен для женщин.

Безболевой инфаркт миокарда

Причины

В большинстве случаев инфаркту миокарда (ИМ) предшествует длительно протекающая патология сердечно-сосудистой системы, поэтому удается четко установить этиологию возникшего неотложного состояния. Безболевой вариант имеет те же этиологические факторы, что и другие клинические формы болезни. В современной кардиологии выделяют 3 основные причины инфаркта:

- Коронарный тромбоз. Более 90-95% случаев обусловлены внезапным уменьшением кровотока в коронарных сосудах, которое вызвано закупоркой венечной артерии тромбом. Обычно состояние возникает на фоне атеросклеротического поражения сосудистой стенки и сопровождается вазоспазмом.

- Эмболия коронарной артерии. Существует несколько вариантов окклюзии сосудов, питающих миокард: тромбоэмболия при нарушении свертывания крови или тромбозе вен нижних конечностей, септическая эмболия при эндокардите или коронарите. В крайне редких случаях наблюдается жировая эмболия.

- Изолированный коронароспазм. Спазм неизмененных венечных артерий встречается очень редко и составляет около 0,5% всех причин безболевого варианта инфаркта. Коронароспазм может быть обусловлен массивной интоксикацией организма, серьезными нарушениями вегетативной иннервации.

Факторы риска

Основным фактором риска ИМ является атеросклероз. Остальные предрасполагающие факторы подразделяются на большие и малые. К «большим» относят:

- дислипопротеинемии;

- артериальную гипертензию;

- сахарный диабет 2 типа;

- ожирение;

- неправильный образ жизни (гиподинамия, вредные привычки), которые ухудшают формирование коллатеральных сосудов в миокарде и усугубляют ишемию.

При сочетании двух и более факторов риск начала инфаркта возрастает в 2-4 раза. «Малые» факторы включают дефицит фолиевой кислоты, подагру, аутоиммунные процессы.

Патогенез

Выделяют несколько патогенетических периодов течения безболевого инфаркта. Острейшая стадия длится до двух часов и охватывает время от начала ишемического процесса в миокарде до первых проявлений некроза. Отсутствие характерного приступа боли связано с нарушением вегетативной иннервации сердца — синдромом «кардиальной гипестезии».

В остром периоде (около 2-х суток) наблюдается отграничение очага некроза мышцы от здоровых тканей, в кровь начинают поступать кардиоспецифические ферменты. Подострый период (28 дней) характеризуется постепенным замещением очага некротического поражения мышечных волокон первичной соединительной тканью. В постинфарктном периоде (до 6 месяцев) происходит формирование плотного рубца на месте повреждения.

Классификация

С учетом анатомических изменений безболевой инфаркт представлен 3 основными типами:

- трансмуральным (захватывает всю толщу миокарда);

- субэндокардиальным;

- субэпикардиальным;

- интрамуральным (внутристеночным).

Согласно локализации некроза выделяют безболевой инфаркт левого или правого желудочка, межжелудочковой перегородки. В клинической практике наиболее важна классификация по объему поражения, включающая:

- ИМ с зубцом Q. Более частый вариант инфаркта, который классифицируется как крупноочаговый. На электрокардиограмме формируется патологический зубец Q в нескольких отведениях, что указывает на локализацию процесса в определенном участке мышечной стенки.

- ИМ без зубца Q. Этот термин соответствует мелкоочаговому инфаркту, когда глубины и степени поражения мышечной оболочки недостаточно для образования отрицательного зубца Q. Считается прогностически благоприятный вариантом безболевого ИМ.

По клиническому течению выделяют первичный безболевой ИМ, рецидивирующий — образование новой зоны некроза в течение 28 суток после первого эпизода, повторный — возникает спустя 28 дней и дольше после первичного поражения. В отдельную категорию относят безболевой инфаркт миокарда с затяжным течением, для которого характерно отсутствие фиброзных процессов спустя 1-1,5 месяца после некроза и длительно сохраняющееся тяжелое состояние больного.

Симптомы

У 40-60% пациентов наблюдается продромальный период (предынфарктное состояние), который в основном развивается при психоэмоциональном стрессе. Нарастает слабость, снижается трудоспособность. Человек начинает испытывать необъяснимое чувство тревоги, характерны частые ночные пробуждения. Больные с ИБС отмечают увеличение частоты и длительности приступов стенокардии. Антиангинальные препараты в этот период действуют менее эффективно.

Безболевая форма острейшего периода не имеет специфических проявлений. К продромальным симптомам добавляются колебания артериального давления, головная боль. На протяжении 12-24 часов возможна субфебрильная температура тела. Пациенты жалуются на сильную слабость, одышку, повышенную потливость. Иногда беспокоит дискомфорт в области грудной клетки. у 1% людей инфаркт протекает истинно бессимптомно («немое» течение).

Осложнения

Опасность безболевой формы поражения миокарда заключается в несвоевременном обращении за медицинской помощью. При этом варианте заболевания намного чаще встречаются осложнения, а риск внезапной смерти на 30-60% выше, чем при других клинических вариантах инфаркта. Около 10-15% причин смертности при инфаркте миокарда занимают механические осложнения — аневризма левого желудочка, разрыв межжелудочковой перегородки.

Самое распространенное осложнение острого периода — нарушение сердечного ритма, выявляемое у 90% пациентов. Во время острой фазы зачастую развивается сердечно-сосудистая недостаточность. Клиническими признаками этого неотложного состояния служат сердечная астма, отек легких. У 10-15% больных формируется кардиогенный шок, который ассоциируется с высоким риском летального исхода. К отдаленным осложнениям ИМ относят синдром Дресслера, кардиосклероз.

Диагностика

Постановкой диагноза занимается квалифицированный терапевт-кардиолог, так как безболевой инфаркт нужно дифференцировать с множеством других патологий. Поскольку при заболевании отсутствуют патогномоничные физикальные данные, основное место в диагностике занимают лабораторно-инструментальные исследования. Для верификации диагноза рекомендованы:

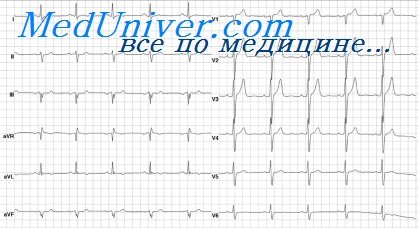

- Электрокардиография. При подозрении на безболевой ИМ необходима регистрация кардиограммы в кратчайшие сроки. Характерные признаки: формирование глубокого зубца Q, подъем сегмента ST выше изоэлектрической линии. На основе анализа ЭКГ в 12 отведениях определяется локализация участка некроза.

- ЭхоКГ. Двухмерная эхокардиография является ценным исследованием для дифференциальной диагностики безболевого инфаркта и других кардиологических болезней. На наличие некроза миокарда указывают нарушения подвижности стенки желудочка, снижение фракции выброса левого желудочка менее 40%.

- Оценка маркеров повреждения миокарда. Для подтверждения диагноза в первые 6 часов используются автоматические тесты на КФК-МВ и миоглобин. В более поздние сроки регистрируется повышение уровня тропонинов и ЛДГ. Дополнительно исследуют кровь на острофазовые показатели.

МРТ сердца. Правый желудочек (красная стрелка), левый желудочек (зеленая стрелка), межжелудочковая перегородка (синяя стрелка). Позднее контрастное усиление субэндокардиальной зоны левого желудочка, характерное для инфаркта миокарда (белая стрелка).

Лечение безболевого инфаркта миокарда

Консервативная терапия

Лечение безболевой формы инфаркта проводится в специализированном кардиологическом или реанимационном отделении. Лечебные мероприятия в острейшем и остром периоде направлены на ликвидацию ишемии миокарда и предотвращение ранних осложнений. Для этих целей подбирается медикаментозная схема, которая включает несколько групп препаратов:

- Тромболитики. Тромболитическая терапия (ТЛТ) — основной метод лечения, который используется на протяжении первых 12 часов для реперфузии миокарда и ограничения зоны некроза. Применяются специфические ферментные средства и активаторы плазминогена, которые разрушают тромб в венечной артерии.

- Антикоагулянты. Низкомолекулярные гепарины и антиагреганты назначаются для профилактики повторного тромбообразования и улучшения реологических свойств крови. Препараты эффективно дополняют метод ТЛТ.

- Бета-блокаторы. Лекарственные средства улучшают кровоснабжение и повышают сократимость миокарда, уменьшают частоту фатальных аритмий. Бета-блокаторы снижают вероятность рецидивов после отмены ТЛТ, а также уменьшают показатели ранней летальности.

Хирургическое лечение

Для лечения пациентов пожилого возраста или находящихся в состоянии кардиогенного шока целесообразно использовать малоинвазивные оперативные вмешательства. В течение нескольких первых часов выполняется чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (ЧТКА). Метод быстро восстанавливает кровоток в венечных сосудах и снижает риск осложнений инфаркта.

Реже прибегают к расширенной оперативной методике — хирургическому шунтированию коронарных артерий. Операция рекомендована при неэффективности ЧТКА, сочетании инфаркта с дефектом межжелудочковой перегородки или митральной регургитацией. Проведенная в подостром периоде безболевого инфаркта, операция дает хорошие результаты при многососудистом повреждении коронарного дерева.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания определяется тяжестью перенесенного инфаркта и показателями фракции выброса ЛЖ. При назначении комплекса лечебных и санаторно-курортных мероприятий улучшение качества жизни достигается даже у больных из группы высокого риска. Первичная профилактика предусматривает борьбу с гиперлипидемией, медикаментозный контроль артериальной гипертензии и устранение поведенческих факторов риска.

Источник

Инфаркт без зубца Q. Интрамуральный инфаркт миокарда

Обычно выделяют два типа «инфаркта без зубца Q» по локализации поражения в толще стенки левого желудочка или МЖП: 1) интрамуральныи инфаркт миокарда (очаг некроза расположен в средних и частично внутренних — субэндокардиальных слоях стенки) и 2) субэндокардиальный инфаркт (очаг некроза только во внутренних — субэндокардиальных слоях миокарда стенки желудочка).

В этой статье мы рассмотрим изменения ЭКГ при интрамуральном инфаркте. Если очаг некроза небольшой (мелкоочаговый инфаркт) или располагается в средних слоях стенки (не распространяется на субэпикардиальную половину стенки), то он существенно не изменяет ЭДС деполяризации пораженного отдела стенки и соответственно не отклоняет суммарный вектор QRS первой половины возбуждения в сторону, противоположную очагу некроза.

На ЭКГ отсутствует патологический зубец Q (De Luna А. В., 1987; А. Б. де Луна, 1993). Однако такой некротический очаг окружает довольно большая зона трансмуральной ишемии (повреждения) в первые часы — сутки инфаркта, изменяющая фазу 2 ПД и отклоняющая вектор S – Т к положительному полюсу отведений, расположенных над областью инфаркта. В последующие сутки — недели инфаркта, в связи с адаптацией и улучшением коллатерального кровообращения, зона ишемии и степень дистрофии подобной повреждению уменьшается, а в дальнейшем развивается иммунная воспалительная реакция, также не достигающая субэпикарда. Эти изменения в пораженном миокарде не влияют на фазу 2 ПД, а лишь замедляют процесс быстрой реполяризации (фазу 3 ПД) и соответственно, не влияя на вектор S – Т, отклоняют вектор Т в сторону, противоположную очагу ишемии, т. е. к отрицательному полюсу отведений, расположенных положительным полюсом над областью инфаркта.

Соответственно вышесказанному на ЭКГ в первые часы интрамурального инфаркта миокарда регистрируется смещение вверх сегмента RS – Т (отведения I,aVL,V2 – V5) с переходом в высокий Т в части отведений. Эти изменения ЭКГ при интрамуральном инфаркте крайне кратковременны. Уже через несколько часов или к концу первых, реже на 2—3-й сутки уровень сегмента RS – Т нормализуется, а на ЭКГ появляется отрицательный коронарный зубец Т.

Последний признак остается основным в течение более 2 недель, обычно 4—6 недель всего острого и подострого периода инфаркта, а нередко отрицательный зубец Т остается на многие месяцы и годы как признак постинфарктного рубца. Отрицательный зубец Т, так же как и при крупноочаговом инфаркте с патологическим зубцом Q на ЭКГ, проходит полифазную динамику:

1) первая инверсия;

2) промежуточная фаза изменений Т (уменьшение глубины);

3) повторная инверсия Т на 2—4-й недели болезни;

4) постепенное уменьшение глубины зубца Т в подострой стадии и

5) нормализация (реверсия) его или стабильно неглубокий отрицательный Т в рубцовой стадии.

В отличие от трансмурального инфаркта, при интрамуральном инфаркте вторая инверсия зубца Т не всегда характеризуется большой его глубиной. В отведениях с противоположной стороны от области инфаркта определяется соответствующая динамика положительного коронарного зубца Т.

Учебное видео ЭКГ при инфаркте миокарда

– Также рекомендуем “Пример интрамурального инфаркта миокарда. Пример инфаркта без зубца Q”

Оглавление темы “ЭКГ при инфаркте миокарда”:

1. ЭКГ при инфаркте боковой стенки левого желудочка. Признаки бокового инфаркта миокарда

2. Пример инфаркта боковой стенки. ЭКГ при боковом инфаркте

3. Пример бокового инфаркта миокарда. Течение инфаркта боковой стенки левого желудочка

4. ЭКГ при циркулярном верхушечном инфаркте миокарда. Признаки верхушечного инфаркта миокарда

5. Пример циркулярного верхушечного инфаркта миокарда. ЭКГ при верхушечном инфаркте

6. Глубокий перегородочный инфаркт. ЭКГ при аневризме сердца

7. Инфаркт без зубца Q. Интрамуральный инфаркт миокарда

8. Пример интрамурального инфаркта миокарда. Пример инфаркта без зубца Q

9. Динамика интрамурального инфаркта миокарда. Течение инфаркта без зубца Q

10. Субэндокардиальный инфаркт миокарда. ЭКГ при субэндокардиальном инфаркте миокарда

Источник

В настоящее время принято различать на основании электрокардиографических данных ИМ с зубцом Q и ИМ без зубца Q.

Инфаркт миокарда с зубцом Q характеризуется появлением зубца Q или QS. Ранее придавалось большое значение различию между зубцами Q и QS, т.к. инфаркт с зубцом QS считался трансмуралъным, а с зубцом Q — крупноочаговым нетрансмуральным. Сейчас ИМ с зубцом Q и ИМ с зубцом QS объединены одной рубрикой «трансмуральный инфаркт миокарда». Следовательно, термин Q-инфаркт миокарда соответствует трансмуральному инфаркту, который объединяет крупноочаговый нетрансмуральный и трансмуральный инфаркты.

Термином инфаркт миокарда без зубца Q объединены две формы мелкоочагового инфаркта: субэндокардиальный и интрамуральный. Субэндокардиальные инфаркты захватывают внутреннюю треть толщины стенки желудочка. Следует обратить внимание, что обозначать субэндокардиальный ИМ как мелкоочаговый не всегда правильно, так как он может быть достаточно обширным (распространенным) и протекать тяжело. Детальное изучение патогенеза и клинической картины инфарктов миокарда без зубца Q установило значительные их отличия от ИМ с зубцом Q. Это подчеркивает необходимость выделения ИМ без зубца Q в особую группу.

Наиболее характерными ЭКГ-признаками ИМ без зубца Q являются:

1. Отсутствие зубца Q;

2. Депрессия интервала ST (чаще) или подъем интервала ST (реже);

3. Негативность зубца Т.

Клиническая картина повторного ИМ

Клиническими особенностями повторного ИМ являются следующие:

1) большая частота среди мужчин;

2) начало острого периода с коллапса и динамического нарушения мозгового кровообращения;

3) частое развитие тромбоэмболических осложнений и гипостатических пневмоний;

4) преобладание в клинической картине явлений сердечной недостаточности, кардиогенного шока, аритмий сердца;

5) затяжное или рецидивирующее течение, длительное сохранение повышенных показателей резорбционно-некротического синдрома.

ЭКГ-симптоматика повторного ИМ может быть отчетливой и характерной, при этом сохраняются признаки предшествовавших рубцовых изменений в миокарде, однако иногда ЭКГ-признаки повторного инфаркта неубедительны, в этом случае особая роль в диагностике принадлежит динамическому анализу ЭКГ, эхокардиографии, определению в крови показателей биомаркеров некроза миокарда.

Диагноз

Диагноз ИМ у большинства больных не представляет трудностей и основан на классической диагностической триаде: типичной клинической картине, данных ЭКГ, определении содержания в крови биомаркеров некроза миокарда.

При пользовании приведенными диагностическими критериями следует помнить о возможности развития инфаркта с атипичными клиническими проявлениями, а также о заболеваниях, которые могут давать симптоматику, сходную с инфарктом миокарда. Поэтому очень важны тщательный анализ клинической картины заболевания и обязательное наличие 2-го и 3-го диагностического критерия. Особенно важная роль принадлежит повышению в крови уровня биомаркеров некроза миокарда, в первую очередь тропонина Т или I, с последующей характерной динамикой их снижения.

Диагностические критерии инфаркта миокарда

1. Типичная клиническая картина ИМ:

– тяжелый и длительный приступ загрудинной боли (>30-60 мин), сопровождающийся слабостью, холодным потом, иногда тошнотой, рвотой

2. Патогномоничные изменения ЭКГ:

– появление патологического зубца Q

– изменения, свидетельствующие об ишемии миокарда — подъем или депрессия интервала ST

3. Типичная динамика подъема и дальнейшего снижения в крови уровня биомаркеров некроза миокарда (тропонинов Т, I или КФК-МВ, КФК-МВ mass, если определение тропонинов невозможно)

4. Вмешательства на коронарных артериях (например, ангиопластика) с последующим повышением в крови уровня тропонинов или КФК-МВ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ТЭЛА

Для ТЭЛА характерны:

1. Более выраженный цианоз верхней половины туловища.

2. Кровохарканье и развитие инфаркта легкого.

3. Отсутствие в крови КФК-МВ, тропонинов.

4. Наличие участка просветления легочного поля на рентгенограмме на стороне поражения.

Расслаивающая аневризма аорты.

1. Внезапное появление чрезвычайно интенсивной боли в грудной клтке без предшествующего периода нарастания (стенокардии).

2. Иррадиация боли обширная (обе руки, спина) с последующей иррадиацией боли сверху вниз (по мере расслаивания стенки аорты).

3. Исчезновение пульса на обеих лучевых артериях.

4. Резистентность боли к инъекциям наркотиков.

5. Отсутствие инфарктных изменений ЭКГ.

6. Признаки аневризмы и ее расслаивания на УЗИ.

Острый перикардит

1. Связь боли с дыханием, движениями тела, положением больного.

2. Усиление боли в области сердца во время кашля.

3. Шум трения перикарда

4. Отсутствие патологического зубца Q.

Острый панкреатит

Для острого панкреатита, в отличие от ИМ, характерны:

1. Связь развития заболевания с приемом обильной жирной, жареной пищи, алкоголя;

2. Интенсивная боль в эпигастрии, левом верхнем квадранте живота (часто опоясывающего характера), продолжающаяся несколько часов, сопровождающаяся длительной рвотой, не приносящей облегчения;

3. Значительное повышение температуры тела, часто с ознобами;

4. Выраженная болезненность живота при его глубокой пальпации в проекции поджелудочной железы;

5. Отсутствие зубца Q на ЭКГ и типичного подъема интервала ST.

6. Высокий уровень в крови и моче альфа-амилазы.

Перфоративная язва желудка или двенадцатиперстной кишки

Для перфоративной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в отличие от абдоминальной формы ИМ характерно:

1. Отсутствие иррадиации боли в загрудинную и прекардиальную область (чрезвычайно резкая боль локализуется в эпигастрии);

2. Внезапное появление интенсивной боли в эпигастрии без предшествующего периода нарастания боли;

3. Доскообразное напряжение мышц живота;

4. Обнаружение при рентгеноскопии брюшной области свободного воздуха между печенью и диафрагмой;

5. Отсутствие характерных инфарктных изменений ЭКГ (патологического зубца Q, подъема интервала ST), как правило, имеется лишь снижение амплитуды зубца Т;

6. Отсутствие повышения в крови биомаркеров некроза в миокарде (тропонинов, КФК-МВ).

Программа обследования

1.Тщательный анализ жалоб больного. Обратить внимание на следующие характерные особенности:

– Наличие приступа боли с преимущественной локализацией за грудиной продолжительностью более 20 мин, отличающегося от прежних приступов интенсивностью.

– Отсутствие лечебного эффекта от нитроглицерина, в отличие от прежних приступов стенокардии.

– Сопровождение боли потливостью, слабостью, тошнотой, рвотой, чувством нехватки воздуха.

– Более широкая иррадиация боли по сравнению с прежними приступами стенокардии.

– Волнообразные нарастания боли.

– Повышение температуры тела на следующий день после приступа.

– При осложнении острой левожелудочковой недостаточностью — резкая одышка, кашель с выделением пенистой розовой мокроты, «оральные» хрипы.

– Наличие жалоб, обусловленных возможным кардиогенным шоком (резкая слабость, холодный липкий пот с похолоданием дистальных отделов конечностей и олиго-, анурия)

2. Тщательный анализ данных анамнеза.

– Уточнить, является ли данный болевой приступ первым или ему предшествовала недавно возникшая стенокардия напряжения и покоя. Имеет ли место нарастание частоты, интенсивности и продолжительности давней стенокардии напряжения (прогрессирующая стенокардия) или «ночная» стенокардия покоя.

– Наличие ИМ в прошлом, его локализация, тяжесть и последствия.

– Наличие в анамнезе признаков недостаточности кровообращения, степень их выраженности, эффективность предшествовавшей терапии.

– Наличие факторов риска.

3. Осмотр больного.

– Поведение больного. Возможны беспокойство, возбуждение, чувство страха смерти, крики, стоны или, наоборот, адинамия, прострация, спокойное поведение.

– Состояние кожи и слизистых оболочек, цвет кожи. Возможны повышенная потливость, холодный липкий пот на фоне резкой бледности кожи и цианоза слизистых оболочек, акроцианоза, диффузного цианоза.

– Наличие периферических отеков, их давность.

– Число дыханий в минуту.

4. Клиническое всестороннее обследование больного. Целенаправленный поиск следующих осложнений ИМ.

– Сердечная недостаточность (одышка, цианоз, набухание вен шеи, тахикардия, эмбриокардия, галоп, влажные хрипы в легких, увеличение печени).

– Перикардит (боль в области сердца при дыхании, шум трения перикарда).

– Нарушения сердечного ритма (экстрасистолия, наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, брадикардия, брадиаритмия).

– Признаки поражения сосочковых мышц (появление систолического шума на верхушке сердца, акцента II тона на легочной артерии, одышки)

– Признаки перфорации межжелудочковой перегородки (одышка, систолический шум пилящего характера над телом рукоятки грудины и слева от нее, признаки недостаточности кровообращения по большому кругу).

– Наличие признаков кардиогенного шока.

5. Лабораторные исследования.

– Общий анализ крови в динамике.

– Биохимический анализ крови: определение содержания в крови холестерина, триглицеридов, глюкозы, а-амилазы, натрия, калия.

– Коагулограмма.

– Определение в крови уровня биомаркеров некроза миокарда (тропонинов, миоглобина, креатинфосфокиназы-МВ, при невозможности их определения — аспарагиновой аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы) с учетом времени начала и длительности повышения, исследование проводится в динамике.

6. Инструментальные исследования.

– Динамическое ЭКГ-исследование с дополнительными отведениями по показаниям.

– Рентгенография сердца и легких (при подозрении на развитие пневмонии, застойные явления в малом круге кровообращения, ТЭЛА).

– Эхокардиография по показаниям (оценка объема и размеров ИМ, сократительной способности миокарда).

– Сцинтиграфия миокарда (для подтверждения диагноза ИМ в трудных случаях и оценки размеров некроза).

– Круглосуточное мониторное наблюдение в течение всего времени пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Источник