Какие анализы сдают при подозрении на инсульт

Инсульт – острое нарушение кровоснабжения головного мозга, которое возникает в результате разрыва или закупорки сосуда головного мозга. При этом поступление крови к определенной части мозга значительно снижается либо прекращается.

Кровь приносит к нервным клеткам головного мозга кислород и питательные вещества, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. При инсульте поступление в клетки мозга кислорода и питательных веществ прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели.

Инсульт характеризуется потерей сознания, нарушениями движений, речи, потерей чувствительности в определенной части тела. Раннее начало лечения позволяет снизить повреждение головного мозга и улучшить прогноз заболевания. Большое значение в профилактике инсульта имеет контроль артериального давления, уровня холестерина, отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Синонимы русские

Острое нарушение мозгового кровообращения, апоплексический удар.

Синонимы английские

Сerebrovascular accident, stroke.

Симптомы

- Интенсивная головная боль, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой.

- Потеря сознания.

- Внезапное чувство онемения кожи на лице, туловище, в руке или ноге на одной стороне.

- Внезапная слабость в мышцах руки, ноги, туловища преимущественно на одной стороне.

- Нарушение речи. Могут возникать трудности при произношении слов или звуков, в понимании речи.

- Нарушения зрения: двоение в глазах, снижение остроты зрения.

- Судороги – в редких случаях.

Общая информация о заболевании

Существует два основных вида инсульта: ишемический и геморрагический. Наиболее часто встречается ишемический – около 80 % случаев. Он возникает в результате закупорки артерии (например, тромбом) и прекращения или резкого снижения кровотока по этой артерии. При отсутствии кровоснабжения в той области мозга, которая получает кровь из данной артерии, гибнут нервные клетки.

Второй вид инсульта – геморрагический. Он развивается при разрыве сосуда головного мозга, в результате чего происходит кровоизлияние в головной мозг.

В зависимости от причины возникновения ишемический инсульт классифицируют на следующие типы.

- Тромботический инсульт – когда закупорка артерии происходит из-за формирования тромба (кровяного сгустка) в одной из артерий, снабжающих кровью головной мозг. Тромб образуется на стенках артерий, на которых есть атеросклеротические бляшки (отложения холестерина и других жиров). Бляшка сужает просвет сосуда, и вокруг нее формируется тромб. Сужение просвета сосуда приводит к уменьшению или прекращению кровоснабжения участка головного мозга, что и вызывает инсульт.

- Эмболический инсульт – развивается при формировании эмболов (кровяных сгустков, частиц жира, воздуха) на отдалении от головного мозга, которые с током крови попадают в более узкие сосуды головного мозга, вызывая их полную или частичную закупорку. Эмболы часто образуются при нарушениях сердечного ритма, пороках сердца и других заболеваниях.

Геморрагический инсульт возникает по многим причинам, в основном из-за высокого артериального давления и слабых мест в сосудах головного мозга (аневризм и мальформации).

- Разрыв аневризмы. Аневризма сосуда головного мозга – расширение сосуда с истончением его стенок. При повышении артериального давления сосуд в этом месте повреждается и происходит кровоизлияние в головной мозг.

- Разрыв артериовенозной мальформации. Артериовенозная мальформация – клубок истонченных сосудов, которые в норме отсутствуют. Эта патология повышает риск кровоизлияния в головной мозг.

В зависимости от местонахождения сосуда, кровоизлияние может произойти в вещество головного мозга или между головным мозгом и его оболочками. Если разорвавшийся сосуд расположен в веществе головного мозга, происходит внутримозговое кровоизлияние, если ближе к поверхности мозга – субарахноидальное кровоизлияние (между головным мозгом и его оболочками). В обоих случаях возникает сильно выраженное повреждение и нарушение деятельности головного мозга, что обуславливает тяжелое состояние пациентов.

Иногда появляются симптомы инсульта. Отличие состоит в том, что они достаточно быстро проходят (иногда в течение нескольких минут). Это может происходить в результате временного снижения кровотока в сосуде головного мозга, и называется данное состояние транзиторной ишемической атакой. Механизм развития такой же, как при ишемическом инсульте, но при транзиторной ишемической атаке не происходит значительного повреждения головного мозга, так как нарушения кровообращения временные. Несмотря на полное исчезновение симптомов, транзиторная ишемическая атака требует обследования и лечения, так как она может быть предвестником инсульта.

Пациенты, перенесшие инсульт, могут иметь серьезные нарушения, которые требуют длительной реабилитации. К ним относятся:

- снижение силы или полное отсутствие движений (паралич) в мышцах на одной стороне тела;

- нарушение памяти;

- нарушения речи;

- нарушение жевания, глотания пищи;

- изменение поведения.

Данные расстройства возникают при поражении определенных областей мозга при инсульте, которые отвечают за эти функции. Выраженность данных нарушений и возможность восстановления утраченных функций зависят от степени повреждения головного мозга.

Кто в группе риска?

- Лица старше 55 лет.

- Те, чьи родственники перенесли инсульт.

- Люди с повышенным артериальным давлением.

- Люди с высоким уровнем холестерина.

- Больные диабетом.

- Злоупотребляющие алкоголем, курящие.

- Страдающие ожирением.

- Ведущие малоподвижный образ жизни.

- Принимающие противозачаточные или гормональные препараты, содержащие эстрогены.

Диагностика

Диагностика инсульта заключается в исследованиях головного мозга (компьютерной томографии, ультразвуковой доплерографии и др.), направленных на установление вида инсульта, объема, области поражения головного мозга. Тяжелое состояние больных при инсульте требует тщательного контроля за многими лабораторными показателями крови, мочи.

Чтобы оценить риск возникновения инсульта, применяют следующие анализы.

- Общий анализ крови. Позволяет определить количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина в эритроцитах. Оценка данных показателей важна для выявления возможных причин инсульта. Уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина (анемия) препятствует доставке кислорода к способствует кровоизлиянию.

- Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Повышение СОЭ может указывать на воспалительные процессы в организме, в том числе на воспалительные изменения стенки сосудов (артериит), которые способны играть роль в возникновении инсульта.

- Общий анализ мочи с микроскопией осадка. Позволяет охарактеризовать различные свойства мочи (цвет, плотность, содержание белка, глюкозы, билирубина), выявить воспалительные изменения в органах мочевыделительной системы. Глюкоза может появляться в моче при сахарном диабете, а одной из причин повышения в ней уровня белка бывает гипертоническая болезнь. Данные заболевания – факторы риска возникновения инсульта.

- Глюкоза крови. Глюкоза – основной вид углеводов, который используется в качестве источника энергии в организме. Ее концентрация часто увеличена при сахарном диабете.

- Холестерол – липопротеины низкой плотности. Они доставляют холестерин в органы и ткани организма. Увеличение их количества способствует развитию атеросклероза (отложению атеросклеротических бляшек на стенках сосудов).

- Коагулограмма – анализ свертывающей системы крови. Среди параметров свертывания – показатели МНО (международное нормализованное отношение), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) и др. Повышение МНО и АЧТВ свидетельствует о гипокоагуляции, то есть снижении способности крови к свертыванию (склонности к кровотечению), снижение данных показателей указывает на повышенный риск тромбообразования. Учёт коагулограммы важен для профилактики инсульта и для оценки эффективности приема антикоагулянтов (препаратов, предотвращающих образование тромбов).

Исследования головного мозга

- Компьютерная томография играет ведущую роль в диагностике инсульта головного мозга. Метод основан на изменении интенсивности рентгеновского излучения при прохождении через различные по плотности среды. Специальные датчики фиксируют данные изменения, и после компьютерной обработки формируются послойные изображения структур организма. При внутривенном введении специального контрастного вещества можно исследовать сосуды головного мозга. Данное исследование позволяет выявить вид инсульта, объем и область поражения головного мозга, а также изменения в сосудах.

- Магнитно-резонансная томография основана на действии сильного магнитного поля на ткани человека. В результате после компьютерной обработки получаются послойные изображения внутренних органов, так что можно определить объем поврежденной ткани мозга при ишемическом инсульте.

- Ангиография позволяет увидеть сосуды головного мозга. Через небольшой разрез в бедренную артерию вводится специальный катетер, который затем проводится через крупные сосуды в сонную или позвоночную артерию и далее из этих артерий в сосуды головного мозга. В ходе манипуляции по катетеру пропускается контрастное вещество, видимое в рентгеновском излучении. После введения в сосуды контрастного вещества получается их изображение на серии снимков.

- Ультразвуковая доплерография основана на применении ультразвука. С ее помощью выявляют сужения просвета сосудов, атеросклеротические бляшки, определяют скорость кровотока в сосудах и другие важные показатели.

Дополнительные исследования

- Эхокардиография – ультразвуковой метод исследования сердца. Позволяет получить изображение сердца и выявить эмболы, которые могут с током крови попасть в головной мозг и вызвать инсульт.

Лечение

Подход к лечению зависит от вида инсульта. При ишемическом инсульте главная задача – восстановить кровоснабжение пострадавшего участка головного мозга. Для этого используются препараты, разжижающие кровь, способствующие растворению кровяных сгустков. В целях предупреждения ишемического инсульта в последующем могут быть проведены следующие операции:

- каротидная эндартерэктомия – операция, направленная на извлечение атеросклеротических бляшек, которые сужают сонные артерии, снабжающие головной мозг кровью;

- стентирование и ангиопластика – операции, направленные на расширение просвета суженных артерий. В просвет суженной артерии вводят баллон, который раздувается и увеличивает объем артерии. Затем в артерию помещаются специальные сетчатые трубочки – стенты, которые препятствуют уменьшению просвета сосуда в дальнейшем.

При геморрагическом инсульте лечение направлено на контроль кровотечения из разорвавшегося сосуда, обеспечение нормального кровоснабжения головного мозга. Хирургическое лечение применяется для удаления внутричерепных кровоизлияний и для предотвращения повторных кровотечений.

- Клипирование аневризм головного мозга – операция, направленная на изоляцию из кровотока расширенной части артериального сосуда (аневризмы). Тем самым устраняется источник кровотечения. На основание аневризмы накладывается клипс (специальный зажим), и кровь перестает поступать в аневризму.

- Эмболизация аневризм – введение спиралей в просвет аневризмы специальным катетером. Кровоток в аневризме значительно снижается, и аневризма тромбируется (закупоривается кровяными сгустками) – этим предупреждается ее разрыв.

- Удаление артериовенозных мальформаций – извлечение клубка расширенных и истонченных сосудов, которые могут являться источником кровотечения.

Профилактика

- Контроль за уровнем артериального давления.

- Контроль за уровнем холестерина.

- Контроль за уровнем сахара крови.

- Поддержание нормального веса.

- Употребление большого количества овощей и фруктов.

- Регулярные физические нагрузки.

- Отказ от курения, злоупотребления алкоголем.

Рекомендуемые анализы

- Общий анализ крови

- Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

- Общий анализ мочи с микроскопией осадка

- Глюкоза в плазме

- Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

- Коагулограмма № 3 (протромбин (по Квику, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер)

Источник

14. Как проводить обследование пациента при подозрении на инсульт?

В первую очередь следует выяснить анамнез заболевания. Жалобы пациента часто позволяют сделать первое предположение о возможной локализации поражения. Для всех типов инсульта характерно острое развитие симптоматики, однако определенные детали течения позволяют уточнить патогенез нарушения мозгового кровообращения у данного конкретного пациента. Например, развитие инсульта во сне или ступенеобразное прогрессирование симптоматики более характерно для атеротромботического или лакунарного инсульта, в то время как острое начало с максимальной выраженностью симптомов в дебюте заболевания скорее свидетельствует в пользу кардиоэмболического инсульта. Общий осмотр должен быть направлен на выявление признаков поражения сердечно-сосудистой системы, в частности, сердечных шумов, сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма, шума над сонной артерией, признаков поражения периферических сосудов. В ходе неврологического осмотра следует выявлять ведущие симптомы, определяющие тяжесть состояния больного, а также сопутствующие признаки, важные для установления топического диагноза.

15. Какие дополнительные методы исследования необходимы на начальном этапе ведения больного с инсультом?

На начальном этапе ведения больного с инсультом необходимо провести: клинический анализ крови, определение числа тромбоцитов, протромбинового времени, частичного тромбопластипового времени, уровня в сыворотке электролитов, глюкозы, мочевины, креатинина, а также рентгенографию грудной клетки и электрокардиографию (ЭКГ). Перечисленные методы исследования позволяют оценить общее состояние пациента, выявить некоторые осложнения и факторы риска. В дальнейшем необходимо исследовать липидный профиль натощак.

По показаниям проводят исследование уровня антитромбина III, С- и S-npoтеинов, резистентности к активированному С-протеину, а также мутаций в гене протромбина, что позволяет выявить наследственную склонность к гиперкоагуляции. Для исключения антифосфолипидного синдрома как возможной причины инсульта проводят тесты на антитела к кардиолипину и волчаночный антикоагулянт. Целесообразно также исследование уровня гомоцистеина в крови, так как гипергомоцистинемия—фактор риска атеросклероза и тромбозов. При подозрении на эндокардит необходим посев крови.

При подозрении на васкулит необходимо исследовать СОЭ, быстрые реагины плазмы, антинуклеарные антитела, ревматоидный фактор, провести электрофорез белков сыворотки крови, а также определить уровень компонентов комплемента СЗ,С4иСН50.

16. Какой метод нейровизуализации следует использовать в первую очередь в острой стадии инсульта?

Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — метод выбора на начальных этапах обследования больного с инсультом. КТ позволяет легко отдифференцировать ишемический инсульт от геморрагического. Серьезным недостатком стандартной магнитно-резонансной томографии (МРТ) является то, что при ее использовании можно «пропустить» субарахноидальное кровоизлияние. Другими преимуществами КТ являются быстрота и доступность метода, отсутствие необходимости активного участия больного в исследовании, возможность обследования пациентов в критическом состоянии или потенциально нестабильных больных.

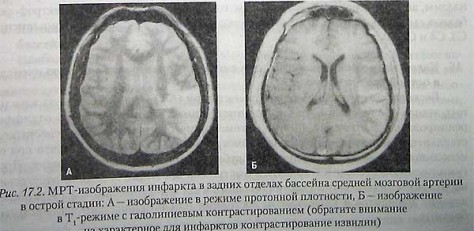

В то же время МРТ имеет преимущества при обследовании больных на более позднем этапе, когда важное практическое значение приобретает высокая чувствительность МРТ к ишемическим очагам, особенно в задней черепной ямке. Информативность МРТ можно повысить при использовании специальных методик. В частности, диффузионно-взвешенные МРТ изображения позволяют выявлять ишемическое поражение мозга на более раннем этапе. МР-ангиография может быть использована в качестве скринингового метода при диагностике артериальных стенозов и аневризм (рис. 17.1 и 17.2). 17. Какие кардиологические методы исследования полезны при инсульте? В большинстве случаев достаточно физикаль-ного исследования сердца, проведения ЭКГ и рентгенографии грудной клетки. Кроме того, часто выполняется трансторакальная эхокардиография, которая позволяет оценить состояние желудочков и клапанов сердца. Более чувствительным методом является трансэзофагальная эхокардиография, которая позволяет выявить патологию предсердий и аорты, особенно незаращенное овальное отверстие, аневризму межпредсердной перегородки, тромб в ушке левого предсердия, атеросклеротическую бляшку в дуге аорты.

К часто используемым методам относится и холтеровское мониторирование, которое иногда неожиданно выявляет пароксизмальные нарушения сердечного ритма, в частности пароксизмальную форму мерцательной аритмии. Частой причиной летального исхода у больного с инсультом, особенно имеющего сосудистые факторы риска, является инфаркт миокарда. В связи с этим иногда проводят исследование коронарных артерий путем сцинтиграфии миокарда с таллием в условиях нагрузки. Этот метод позволяет выявлять скрытую патологию коронарных сосудов, однако его рутинное применение в настоящее время не рекомендуется.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ: ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА В КАРОТИДНОМ БАССЕЙНЕ

- Стеноз внутренней сонной артерии

- Кардиогенная эмболия

- Атеротромботическое поражение крупных интракраниальных артерий

- Поражение мелких пенетрирующих артерий

18. Какие другие методы визуализации полезны при обследовании пациента с инсультом?

Ультразвуковая допплерография сонных артерий — надежный скрипиiновый метод, применяемый для диагностики атеросклеротического поражения экстракраниальных отделов внутренней сонной артерии. Точность метода зависит от опыта специалиста, выполняющего исследование. Магнитно-резонансная ангиография (МРА) также может быть использована для оценки состояния сонных, позвоночных, базилярной артерий, виллизиева круга, передней, средней и задней мозговых артерий и их основных ветвей. Однако из-за турбулентного тока крови в месте стеноза МРА может преувеличивать степень стеноза в сравнении с результатами контрастной церебральной ангиографии.

Метод контрастной церебральной ангиографии позволяет получить наиболее детальную и надежную информацию о состоянии экстра- и интракраниальных артерий. В «опытных руках» церебральная ангиография приводит к осложнениям менее чем в 1% случаев.

19. Какова роль транскраниальной допплерографии при обследовании пациента с инсультом?

Транскраниальная допплерография позволяет оценить кровоток в интракраниальных артериях. Через различные ультразвуковые «окна» в черепе скорость кровотока может быть измерена в средней, передней и задней мозговых артериях, а также в базилярной артерии. Снижение кровотока в средней мозговой артерии свидетельствует о стенозе проксимальнее расположенной внутренней сонной артерии. Ускорение кровотока является признаком стеноза или ангиоспазма в средней мозговой артерии. С помощью данного метода также можно подтверждать наличие перекрестного наполнения средней мозговой артерии из контралатеральной внутренней сонной артерии через сосуды виллизиева круга.

Назад в раздел

Источник