Инфаркт сколько времени человек может быть без сознания

Кома – это пограничное состояние между жизнью и смертью. Результат торможения нервных импульсов в коре головного мозга, подкорке, нижележащих отделах. Клинически проявляется заторможенностью или потерей сознания, снижением/отсутствием реакции на внешние раздражители, исчезновением рефлексов. Рассмотрим, почему развивается кома после инсульта, какова ее продолжительность, шансы выжить, полностью восстановиться.

Механизм развития комы

Повреждение нейронов сопровождается изменением обмена веществ нервной ткани. Внутриклеточная жидкость выходит в межклеточное пространство. Накапливаясь, она сдавливает капилляры, из-за чего питание нервных клеток еще больше ухудшается, их работа нарушается. Коматозное состояние может развиваться очень быстро (несколько секунд-минут) или постепенно (до нескольких часов, реже дней). Чаще всего кома возникает после массивного или стволового инсульта, вызванного кровоизлиянием, реже закупоркой церебральных артерий.

Степени тяжести

Существует 5 степеней комы после инсульта различной тяжести:

- Прекома – умеренная спутанность сознания, оглушение. Пострадавший выглядит сонливым, заторможено реагирует на внешние стимулы либо наоборот излишне активен.

- 1 степень – выраженная оглушенность. Пациент очень медленно реагирует на сильные внешние раздражители, включая болевые. Может выполнять несложные действия (крутится в постели, пить), отвечать бессмысленным набором слов/отдельными звуками, мышечный тонус слабый.

- 2 степень – потеря сознания (сопор), базовые рефлексы сохранены (реакция зрачков на свет, закрытие глаза при прикосновении к роговице). При обращении к больному реакция отсутствует, его редкие движения хаотичны. Болевые рефлексы угнетены. Изменяется характер дыхания: оно становится прерывистым, поверхностным, неритмичным. Возможно непроизвольное мочеиспускание, испражнение. Наблюдается дрожание отдельных мышц, скручивание конечностей.

- 3 степень – потеря сознания, отсутствие болевой реакции, некоторых базовых рефлексов. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация. Тонус мышц снижен. Пульс прощупывается плохо, дыхание неритмичное, слабое, температура тела снижена.

- 4 степень (запредельная) – отсутствие любых рефлексов. Агональное дыхание, сердцебиение, заканчивается смертью.

Зачем нужна искусственная кома

Искусственным называют коматозное состояние, которого достигают введением наркотических веществ (чаще всего барбитуратов) или охлаждением тела пациента до температуры 33 градуса. Они вызывают сужение сосудов мозга, замедление церебрального кровотока, уменьшение объема крови. Медикаментозная кома при инсульте необходима некоторым пациентам для устранения отека мозга – самого тяжелого осложнения, провоцирующего более 50% смертей.

Такая методика используется редко из-за большого количества осложнений, непредвиденного результата.

Продолжительность коматозного состояния

Длительность комы может быть очень разной: от нескольких часов до нескольких дней, недель. Некоторые пациенты умирают, не придя в себя. Редко больной пребывает в состояние комы несколько месяцев, год, более. Но шансы на восстановления после столь продолжительного коматозного состояния крайне малы.

Быстрый выход более вероятен при:

- умеренной площади некроза;

- ишемической природе инсульта;

- частичной сохранности рефлексов;

- молодом возрасте пациента.

Прогноз, восстановление после комы

Постинсультная кома считается самой тяжелой разновидностью коматозных состояний (1):

- только 3% больных удается выздороветь, полноценно восстановится;

- 74 % ком после инсульта заканчивается смертью;

- 7% пациентам удается прийти в сознание, однако они утрачивают все высшие функции (способность мыслить, разговаривать, совершать осознанные действия, выполнять команды);

- 12% больных остаются глубокими инвалидами;

- 4% людей выздоравливают, сохраняя нарушения средней степени тяжести.

Факторы, влияющие на прогноз:

- Локализация очага некроза. Если инсульт поражает продолговатый мозг, где расположены центры контроля дыхания, сердцебиения, смерть наступает очень быстро.

- Продолжительность комы: чем дольше она длится, тем меньше надежда на полноценное восстановление, выше риск летального исхода.

- Глубина комы. В медицине для ее оценки применяют шкалу Глазго. Во время обследования врач тестирует способность человека открывать глаза при воздействии различных раздражителей, речевую, двигательную реакцию. За каждый признак начисляется определенный бал (таблица). Чем ниже сумма балов, тем менее благоприятен исход для пациента.

| Реакция | Бал |

|---|---|

| Открытие глаз при нажатии | |

| есть | 2 |

| нет | 1 |

| В ответ на вопрос пациент | |

| отвечает невпопад | 3 |

| издает непонятные звуки | 2 |

| не реагирует | 1 |

| При сильном щипке конечность | |

| отдергивается | 4 |

| сгибается | 3 |

| разгибается | 2 |

| не реагирует | 1 |

Степень комы (по сумме баллов):

- 6-7 – умеренная;

- 4-5 – глубокая;

- 0-3 – смерть мозга.

Лечение, уход за больным

Схема лечения коматозных больных мало отличается от методики ведения других пациентов после инсульта. При ишемическом ударе основная задача врача – восстановить проходимость сосудов мозга, предупредить повторное тромбообразование. Оба типа инсульта требуют назначения мочегонных препаратов, уменьшающих отек мозга, снижающих внутричерепное давление.

Также больным назначаются лекарства для коррекции уровня артериального давления, работы сердца. Если человек не может самостоятельно дышать, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больные, пребывающие в коме после инсульта, требуют круглосуточного ухода. Для профилактики пролежней пациентов переворачивают каждые 2-3 часа, подкладывают под выступающие части тела подушечки, валики. Каждый день человека моют, подмывают, меняют памперсы или мочеприемники.

Коматозные больные питаются через зонд – пластиковую трубку, которою вводят в желудок через нос. Рацион пациента состоит из различных жидкий блюд: пюрированных супов, овощей, детских смесей.

Исследование показали, что пациенты, которым давали прослушать записи семейных рассказов родственников, поправлялись быстрее, лучше. Во время прокручивания записи в их мозгу активизировались зоны памяти, речи (4).

Поэтому родственникам рекомендуют разговаривать со своими близкими. Вначале обязательно представитесь. Затем расскажите больному, как прошел ваш день, вспомните какие-нибудь события, объединяющие вас. Обязательно выразите любовь, скажите, что ждете его выздоровления.

Выход из комы

Процесс выхода не напоминает пробуждение. Первый обнашивающий признак – пациент открывает глаза, держит их некоторое время открытыми. Пока что он не реагирует на голос, касание. Взгляд больного обычно не сфокусирован, он смотрит куда-то вдаль. Возможны хаотические движения руками, ногами.

По мере улучшения человек начинает «просыпаться» от боли (например, щипка), касания. Движения становятся более целеустремленными. Например, пациент может пытаться вытянуть катетер. К сожалению, иногда – это максимальный результат, которого можно добиться.

Про стабильное улучшение говорят, если человек начинает реагировать на обращение по имени, становится способным выполнять простые указания (пожми руку, пошевели ногой). При хорошем раскладе состояние больного будет продолжать улучшаться. Он может начать узнавать окружающих, поддерживать разговор, выполнять просьбы, интересоваться происходящим. Дальнейшее восстановление зависит от тяжести повреждения головного мозга инсультом, коматозным состоянием.

Литература

- Dr David Bates. The prognosis of medical coma, 2001

- David E. Levy and other. Prognosis in Nontraumatic Coma, 1981

- Marc Lallanilla. What Is a Medically Induced Coma? 2013

- Theresa Louise-Bender Pape. Placebo-Controlled Trial of Familiar Auditory Sensory Training for Acute Severe Traumatic Brain Injury: A Preliminary Report, 2015

Ирина Костылева

Высшее медицинское образование. Кировская государственная медицинская академия (КГМА). Участковый терапевт. Подробнее об авторе

Последнее обновление: 12 октября, 2019

Источник

Пугающее и настораживающее обывателя слово «реанимация» переводится как «оживление». Здесь происходит настоящая борьба за жизнь человека. В этом отделении сутки не делятся на день и ночь: медицинские работники занимаются больными каждую минуту. Реанимация – закрытая зона больницы. Это вынужденная мера, которая необходима, чтобы никто и ничто не отвлекало врачей от спасения человеческой жизни. Ведь кто-то из пациентов так и не сможет выйти из холодных реанимационных стен.

Родственники таких больных волнуются, ведь они не знают, сколько времени лежат в реанимации. Как проводится реанимационное лечение, с какими факторами связано длительность пребывания больного в «спасательном» отделении, узнаете из нашей статьи.

Специфика реанимационного состояния

Реанимация – отделение больницы, где проводят экстренные действия, устраняющие нарушения жизненно важных функций организма. Сколько дней проведет пациент между жизнью и смертью, ответить не сможет никто. Сроки восстановления всегда индивидуальны и зависят от вида травмирования, состояния больного и наличия сопутствующих осложнений, появившихся после травмы.

Например, после операции был восстановлен ток крови и самостоятельное дыхание. Однако на этом этапе диагностируется осложнение: отек мозга или инфекционное поражение. Поэтому контроль над состоянием больного в отделении интенсивной терапии будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все осложнения. После этого пациента переведут в обычную палату.

Важно понимать, что родственники, знакомые и друзья не могут навещать больного в реанимационном отделении. Это правило распространяется на всех посетителей за редким исключением. Расскажем почему.

Все посетители приносят на своей одежде, теле и руках множество бактерий и вирусов. Для здорового человека они абсолютно безопасны. А вот для больных в тяжелом состоянии они станут причиной сложнейшей инфекции. Более того, сами пациенты могут заразить посетителей.

В общем реанимационном зале находится несколько больных. Их местоположение не зависит от полового признака: пациенты раздеты и подключены к многочисленной аппаратуре. Не все смогут спокойно отреагировать на такой внешний вид близких им людей. Поэтому людям, переживающим за состояние родных, нужно дождаться, когда больных переведут в терапию. Там уже можно будет нормально общаться, регулярно посещая друзей и родственников.

Рассмотрим особенности реанимационного лечения у пациентов, у которых критическое состояние здоровья связано с самыми распространенными патологиями: инсультом и инфарктом.

Инсульт

Инсульт – опасное изменение в кровяном обращении мозга. Он не щадит ни женщин, ни мужчин в любом возрасте. При этом 80 % случаев развития инсульта характеризуется патологией ишемического характера и только 20% – геморрагической разновидностью. Предугадать, когда произойдет само кровоизлияние в мозг, невозможно: течение патологии уникально для каждого больного. Поэтому в реанимации после инсульта каждый пациент находится разное время.

Сколько инсульт «заставит» человека находится в больнице, зависит от нескольких факторов:

- Локализация и размер поражения мозговых тканей;

- Тяжесть симптоматики;

- Наличие или отсутствие коматозного состояния;

- Функционирование систем и органов: дыхания, сердцебиения, глотания и других;

- Возможность рецидива;

- Наличие сопутствующих заболеваний.

Как видим, находиться в реанимационном отделении больной будет столько, сколько того требует его состояние. Находящихся в отделении больных ежедневно тщательно обследуют, вынося вердикт об их дальнейшем нахождении в больнице.

Следует отметить, что при патологических изменениях мозга находиться в реанимации пациенту положено 3 недели. Это время нужно для врача, чтобы он смог отследить возможные рецидивы и предотвратить их.

Общая стандартизация лечения инсульта предусматривает месяц. Такой срок утвержден Министерством здравоохранения для полного восстановления больного. Однако в индивидуальном порядке срок терапии продлевается, если будет установлено, что больной нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации.

Терапия инсульта включает в себя 3 этапа.

Первый терапевтический курс состоит из базовых лечебных мероприятий:

- Наладить функционирование органов дыхательной системы;

- Откорректировать гемодинамику;

- Устранять повышенные показатели температуры тела и психомоторные нарушения;

- Бороться с отеком мозга;

- Осуществлять правильное питание и уход за пациентом.

После восстановления первичных функций организма следует дифференцированное лечение. Оно зависит от вида инсульта и состояния пациента.

Геморрагический инсульт:

- Устранить отек мозга;

- Откорректировать показатели внутричерепного и артериального давления;

- Оценить необходимость оперативного вмешательства.

Ишемический инсульт:

- Восстановить хорошее кровообращение в тканях мозга;

- Улучшить метаболизм;

- Устранить проявления гипоксии.

Чем больше пораженный очаг в тканях мозга, тем больше времени понадобится больному на восстановление.

Также родственники должны знать, что происходит с больным, когда он впадает в кому. Это опасное осложнение возникает только в 10 % случаев. Коматозное состояние возникает из-за мгновенного расслоения сосудов головного мозга. Сколько времени оно продлится, не знает никто. Поэтому в этой ситуации важно быстро оказать квалифицированную неотложную помощь и обеспечить регулярное наблюдение за состоянием пациента.

Диагностическая и корректирующая терапия при коматозном состоянии состоит в таких действиях:

- С помощью постоянного аппаратного мониторинга отслеживается функционирование жизненно важных органов и систем человека;

- Используются мероприятия, направленные против пролежней;

- Питание пациента обеспечивается с помощью зонда;

- Пища перетирается и подогревается.

Обратите внимание!

Если пациент находится в крайне тяжелом состоянии, показано его введение в искусственную кому. Это нужно, чтобы в экстренном порядке провести хирургическое вмешательство на головном мозге.

После того, как больной придет в себя, терапию направляют на борьбу с последствиями приступа: восстановление речи и двигательной активности.

Поводом для перевода в общую палату являются такие улучшения в самочувствии пациента:

- Стабильные показатели пульса и артериального давления за час диагностики;

- Наличие самостоятельной возможности дышать;

- Полное осознание обращенной к нему речи, появившаяся возможность контактировать с лечащим врачом;

- Полное исключение рецидива.

Лечение проводят в неврологическом отделении. Терапия состоит из приема медикаментозных средств и восстановительных упражнений, направленных на развитие двигательной активности.

Инфаркт

Самое опасное последствие заболеваний сердца – инфаркт миокарда. Тяжелая патология требует постоянного наблюдения медиков, сроки которого зависят от тяжести и критичности состояния.

Как правило, инфаркт и все другие сердечные недуги требуют реабилитационных мер в течение 3 суток с начала приступа. Затем в общей палате начинается восстановительная терапия.

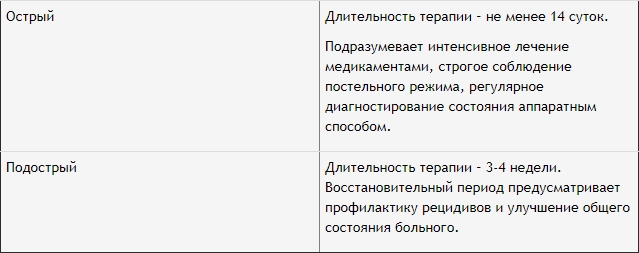

Лечение проблем, связанных с сердцем, проходит 2 этапа.

Обратите внимание!

7 дней после приступа – самое критическое и опасное время для жизни больного. Поэтому крайне важно провести в больнице ему несколько недель, чтобы полностью устранить возможные негативные последствия приступа.

Острый приступ инфаркта требует реанимационных действий. Они направлены на обеспечение миокарда кислородом, чтобы сохранить его жизнеспособность. Пациенту прописывают такое лечение:

- Полный покой;

- Анальгетики;

- Снотворное;

- Лекарства, снижающие частоту пульса.

Первый день реанимации – важный для дальнейшего лечения. В эти сутки решается необходимость в использовании таких видов хирургического вмешательства:

- Установка катетера в сердце;

- Расширение или сужение травмированного сосуда;

- Аортокоронарное шунтирование (помогает восстановить кровоток).

Обязательно показано введение препаратов, купирующих образование тромбов.

После восстановления нужного функционирования сердечной мышцы больной переводится в кардиологическое отделение для прохождения дальнейшей терапии. Затем лечащий врач предоставит план реабилитационных действий, с помощью которых сердечная деятельность вновь возобновится в естественном режиме.

Длительность восстановительного периода зависит от таких факторов:

- Своевременности неотложной помощи при приступе;

- Возрастная категория (лица старше 70 лет переносят инфаркт тяжелее);

- Наличие или отсутствие осложнений;

- Вид инфаркта;

- Возможность развития осложнений.

Выписка пациента из больницы производится только в том случае, если состояние больного соответствует таким показателям:

- Полное восстановление сердечного ритма;

- Не выявлено никаких осложнений.

Период восстановления после реабилитационного лечения продолжается и после выписки из больницы. Пациент должен сменить образ жизни, правильно чередуя периоды отдыха и физической активности. Важно полностью пересмотреть вопросы питания, отказаться от вредных привычек. Период реабилитации лучше продолжить в условиях санаторно-курортного лечения.

Источник

Инфаркт является распространённым заболеванием и занимает лидирующие позиции в перечне популярных нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Однако даже перенеся такое нарушение, бывают страшные последствия, которые пугают сильнее, чем такой «удар». И кома после инфаркта — следствие, которое значительно понижает шансы на выживание больного.

Спецификация инфаркта, причины возникновения и возможные последствия

Чтобы понять сущность комы при инфаркте миокарда, сначала рассматривают характеристику самого заболевания.

Инфарктом называют патологию сердца, которая развивается постепенно. Стихийное развитие практически невозможно, встречается редко. В кровеносной системе это заболевание распространяется на главный орган — сердце, а если точнее, то поражает клетки ткани миокарда. Миокард — это главная мышца, обеспечивающая своевременное сокращение и выполнение всех фаз ритма. Он обеспечивает отток и приток крови, контролирует циркуляцию крови по кругам кровообращения. Нарушение в гистологической среде, то есть в тканях органа, приводит к кислородному голоданию. Поэтому не только сердце вносят в список органов, которые вследствие такого нарушения приводят к инфаркту и последующему коматозному состоянию.

В первую очередь сюда относят:

- головной и спинной мозг. Инфаркт в таком случае развивается не только медленно и планомерно, но и быстро. Встречается редко, однако такой вид патологии считают одним из опасных для здоровья. Кома — явление частое в случае нарушений в работе нервной системы и мозговой деятельности;

- мочевыделительную систему, а именно почки. Инфаркт возникает иногда и у людей, которые являются донорами. Поэтому ранее индивиды, отдававшие свои органы для больных, относились к группе риска. Сейчас процент смертности и комы снизился;

- анализаторы, особенно проблемы, связанные с деятельностью сетчатки глазного яблока;

- селезёнку.

Если у человека наблюдается развитие инфаркта, то на сердце образуются некрозы. Они являются следствием недостаточного притока крови.

Если человеку оказывают практически сразу помощь профессионалы, то возможность выжить повышается. В таком случае говорят о положительном прогнозе. Но возвращение к прежней жизнедеятельности невозможно. Повреждённые участки сердца медленно зарубцовываются, покрываются соединительным видом ткани. Это влияет на ритм и скорость ударов.

Человек, переживший инфаркт, относится к особенной социальной группе. После перенесённого заболевания ему приходится полностью или частично менять свой образ жизни, распорядок дня, соблюдать режим питания и подходящие диеты. Физические упражнения не должны быть отягощающими для больного. В противном случае происходит рецидив заболевания, который в разы увеличивает шансы на летальный исход.

В связи с распространённостью заболевания выделяют следующие статистические данные:

- инфаркт является причиной смерти не только у пожилых людей, но и среди молодых слоёв. Практически тридцать процентов всех летальных исходов приходится на эту болезнь. Наблюдается увеличение случаев с продолжительным коматозным состоянием;

- у 11% людей, у которых прогрессирует данное заболевание, происходит рецидив. Это значит, что обширный вид инфаркта ограничивается не одним приступом, а двумя. Причём после второго «удара» процент выживаемости резко падает;

- каждый день скорая помощь имеет более тридцати тысяч выездов, которые связаны с этой сердечной патологией.

Важным следствием является то, что после инфаркта развивается ещё и ишемия. Ею страдают более семи миллионов жителей России. По всему миру количество людей, страдающих инфарктом, выше практически в полтора или два раза.

Количество приступов напрямую связано с полом человека. Установлено, что мужские лица в возрасте от сорока пяти до пятидесяти лет привержены инфаркту в пять раз больше, чем женщины в том же периоде. Это связано с наличием в организме представительницы прекрасного пола особого гормона — эстрогена, отвечающего за защиту тканей. Однако он прекращает вырабатываться в организме к шестидесяти годам. И на этом временном отрезке риск оказаться в категории больных инфарктом повышается практически на пятьдесят процентов.

Помочь человеку можно, если оказать своевременную помощь. Для этого он должен попасть в руки к врачам в первые два часа после обнаружения приступа. В данном случае время — залог успеха. Чем больше часов прошло, тем сильнее вероятность потери пациента или наступления у него комы.

Основные отличия инфаркта от инсульта

Кома возникает как у инфаркта, так и у инсульта. Но это совершенно разные заболевания, хоть люди их часто путают, выдавая одно за другое.

Важно научиться различать заболевания, выявлять их симптомы и признаки развития.

Основные характеристики, присущие инфаркту миокарда:

- Заболевание преимущественно прогрессирует на сердечной мышце и органах, артериях, сосудах, связанных с ней.

- Этот процесс происходит из-за недостаточного притока крови к мышце.

- Выделяют несколько степеней инфаркта. Они зависят от того, где именно расположено повреждение, какие у него размеры и сколько времени прошло с момента начала приступа.

- Если длится «удар» недолго и человеку своевременно помогли, то его шансы на успешное восстановление высоки. На месте повреждения образуется рубец, который не так сильно влияет на работу мышцы.

Противоположностью этому заболеванию является инсульт. Он также связан с нарушениями кровообращения, но патология распространяется на ткани головного мозга. Клетки серого вещества и тканей мозга получают питательные вещества и кислород не в том количестве, которое необходимо для нормальной жизнедеятельности. В таком случае они отмирают практически сразу. Прогноз бывает положительным, если человек в подходящее время обратился к врачу. Восстановление — процесс длительный и зависит от индивидуальных особенностей. В большинстве случаев он насчитывает от нескольких месяцев до десятилетий. Девяносто процентов больных не возвращаются к прежнему ритму жизни из-за перенесённого заболевания.

Общие черты заключаются в причинах возникновения заболеваний. И инфаркт, и инсульт — следствие кислородного голодания, отсутствия необходимых элементов, химических соединений и ионов. Обращение к врачу — единственный способ спастись. Коматозное состояние наступает как в случае инфаркта миокарда, так и в случае инсульта.

Последствия, которые возникают из-за инфаркта миокарда наряду с комой

Жизнь после приступа не означает отсутствие опасностей. Сорок из ста человек, перенёсших данный вид заболевания, умирают в течение первого года. Пять лет — большой срок, его не пересекает двадцать процентов. Причиной для этого становятся рецидивы, то есть повтор приступа, и всевозможные осложнения.

Коматозное состояние — процесс, когда человек оказывается между жизнью и смертью.

Наряду с ним, возникают:

- разрастание соединительного вида ткани миокарда. Это процесс называют перикардитом, а новообразование в совокупности с прилегающими мышцами — «панцирное сердце»;

- процесс эндокардита. Он приводит к образованию тромбов. Нередко обнаруживается тромбоэмболический синдром;

- некоторые формы сердечной недостаточности;

- некоторые виды нарушений ритма сердца;

- многочисленные отёки на лёгких;

- проблемы с сердечными мышцами — разрыв миокарда и так далее.

Проблемы с сердцем встречаются практически повсеместно. Инфаркт нередко становится причиной для других прогрессирующих заболеваний. Но кома — состояние, которое встречается практически у каждого третьего больного.

Характеристика коматозного состояния

Относиться с пренебрежением к этому состоянию не стоит. К основным симптомам комы относят:

- потерю сознания;

- потеря реакции на какие-либо внешние виды раздражителей. Это выражается как резкое ослабление или полная потеря контроля над своими действиями;

- потеря рефлексов;

- нарушение процессов вдоха и выдоха;

- нарушение сердечного ритма, пульса;

- нарушение процессов регуляции и тонуса сосудов.

Причина для комы заключается в процессе торможения мозга. Это распространяется по всему периметру коры и подкорке, на центры нервной системы.

Если говорить о последствиях комы и её влиянии на системы органов, то выделяют следующие процессы:

- Отклонение некоторых показателей от нормы. Например, нарушается равновесие кислот и щелочей в нервном виде тканей. Нейтральная среда организма нехарактерна для коматозного состояния.

- Потеря кислорода и чувство не насыщаемости. Возникает кислородное голодание. Отсутствие необходимого количества соединений сказывается на головном мозге, коре больших полушарий, нервной и других системах органов.

- Отклонения в процессе ионного обмена, отсутствие необходимого количества энергии.

Выделяют несколько классификаций комы.

Если у человека наблюдался инфаркт, то возможны следующие процессы:

- апоплектический вид. Он характерен для острых случаев нарушения поступления крови в мозг;

- гипоксический вид комы. Эта категория встречается практически у всех людей с наличием сердечных патологий. Важное условие — недостаточное количество кислорода, который поступает в тканевые образования.

Стадии коматозного состояния

Существует несколько стадий комы. Развитие этого состояния протекает по-разному, в зависимости от внешних факторов и индивидуальных показателей человека. В некоторых случаях всё развивается быстро, практически молниеносно. Все этапы проходят за несколько минут или часов. Но бывают случаи, когда кома при инфаркте миокарда протекает в течение нескольких дней, недель и даже месяцев.

Если говорить о классификации данного состояния, то выделяют процессы, которые предшествуют наступлению «серединного» положения человека, и четыре стадии тяжести комы:

- Прекоматозное состояние. На данном этапе сознание начинает путаться, наблюдается частичное оглушение. Человек напоминает сонливое, заторможённое и легковозбудимое существо. Рефлексы сохраняются, однако движения неосознанные и мало контролируемые.

- Первая степень комы. Торможение всех основных процессов, наблюдается нарушение метаболических и обменных механизмов. Рефлексы на этом этапе сохраняются.

- Вторая степень комы. Человек впадает в глубокое сонное состояние. Нередко пытаются сделать искусственное дыхание, однако в сложившейся ситуации оно мало чем поможет. Важно отличить обычный обморок от постепенно развивающегося процесса отмирания клеток.

- Третья степень комы. Называют также атоническим. Состояние сна продолжается, однако рефлексы отсутствуют. Больной рефлексов не проявляет. Все функции организма нарушаются. Угнетение дыхания и процессов.

- Четвёртая степень комы. Её называют запредельной. Встречается редко и приводит к летальному исходу. Шанс очнуться от такого состояния очень низок.

Помимо процессов комы, выделяется и определённый вид шока — кардиогенный. На нём выделяют три степени. Первые две длятся от восьми до пятнадцати часов. Первый является относительно лёгким. Наблюдается пониженное давление в артериях. Обычно оно составляет сто двадцать на восемьдесят миллиметров ртутного столба. В случае шока понижается до восьмидесяти пяти на пятьдесят и шестидесяти на сорок единиц. Длится от трёх до пяти часов. Реакция быстрая, но рефлексы ослабляются.

Вторая длится от пяти до десяти часов. Понижается верхняя категория давления в артериях. Нередко проявляется недостаточность левого желудочка. В спокойном состоянии наблюдается одышка, рефлексы и способность координировать собственные движения нарушается.

На третьей стадии наблюдаются психические расстройства. Продолжительность данного этапа варьируется от двадцати четырёх до семидесяти двух часов. Пульс и давление в артериях снижается. Чаще последняя стадия шока заканчивается смертью.

Помочь человеку можно несколькими способами. В первую очередь — вызвать врача. На первых этапах комы человек обычно теряет сознание. Поэтому очень сложно констатировать состояние. Однако в любом случае важно обеспечить доступ кислорода в лёгкие, который нередко нарушается из-за западающего языка. Лечение комы осуществляется за счёт введения медикаментов внутривенно или внутримышечно.

Применяются современные технологии. Однако выйти из комы может не каждый, поэтому лучше предохранять себя от заболеваний, способных привести к подобным последствиям.

Автор статьи: galchonok_-07

Получить бесплатную консультацию

Почему бывает кома после инфаркта и чем она опасна

Source: cardio03.ru

Источник