Инфаркт с полной поперечной блокадой

Оглавление темы “Аритмии при инфаркте миокарда.”:

- Классификация аритмий при инфаркте миокарда

- Фибрилляция желудочков (ФЖ) при инфаркте миокарда

- Желудочковая тахикардия (ЖТ) при инфаркте миокарда

- Фибрилляция предсердий (ФП) при инфаркте миокарда

- Брадикардия при инфаркте миокарда

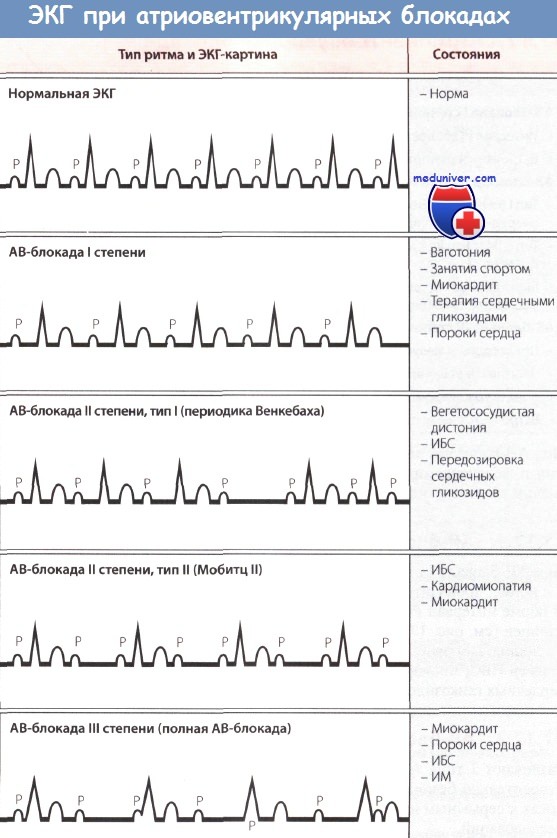

- Атриовентрикулярная блокада при инфаркте миокарда

Атриовентрикулярная блокада при инфаркте миокарда

Лечение АВ-блокады и дальнейший прогноз при нижнем и переднем инфаркте миокарда (ИМ) существенно различаются.

Атриовентрикулярная блокада при нижнем инфаркте миокарда

При нижнем инфаркте миокарда (ИМ) АВ-блокада наблюдается довольно часто и нередко обусловлена ишемией АВ-узла. Необратимое поражение АВ-узла встречается лишь в исключительных случаях. Прогноз при нижнем ИМ считается относительно благоприятным, однако некоторые исследования указывают на увеличение госпитальной летальности.

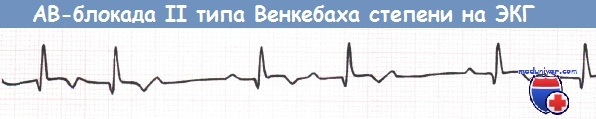

АВ-блокада I степени и АВ-блокада II степени типа Мобитц 1 (блокада Венкебаха) не требуют каких-либо действий за исключением прекращения приема лекарственных средств, которые могут ухудшить АВ-проводимость (в частности, верапамила, дилтиазема, БАБ).

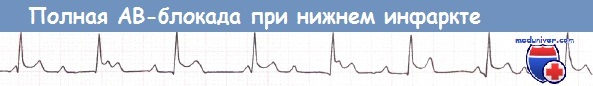

При развитии полной АВ-блокады ритм желудочков контролируется замещающими водителями ритма, локализующимися в пучке Гиса. Обычно эти водители ритма работают с адекватной частотой. Однако иногда частота сокращений желудочков падает до очень низких значений (ниже 40 уд./мин) с возможным развитием артериальной гипотензии, олигурии или желудочковых аритмий.

В такой ситуации требуется проведение временной ЭКС. Не следует применять стероиды или катехоламины, при этом в течение первых 6 часов эффективным может оказаться атропин.

Почти всегда АВ-блокада разрешается в течение 3 нед. после инфаркта. Необходимость постоянной ЭКС маловероятна.

АВ-блокада I степени (отведение aVF).

АВ-блокада II степени типа Венкебаха при нижнем ИМ (отведение aVF).

Нижний ИМ, осложнившийся полной АВ-блокадой (отведение II).

Атриовентрикулярная блокада при переднем инфаркте миокарда

При переднем инфаркте миокарда (ИМ) повреждению чаще подвергаются ножки пучка Гиса, а не АВ-узел. АВ-блокада более серьезна, чем при нижнем инфаркте, по двум причинам. Во-первых, водители ритма следующего порядка, располагающиеся ниже уровня блокады, в таких случаях локализуются в дистальных отделах проводящей системы сердца и функционируют с меньшей частотой и менее надежны. Таким образом, часто наблюдается гипотензия, обусловленная низкой частотой сокращений желудочков, нередко возникает асистолия.

Во-вторых, для повреждения обеих ножек пучка Гиса инфаркт должен быть достаточно обширным. Прогноз после ИМ зависит от объема повреждения. Следовательно, пациенты с передним ИМ, осложнившимся АВ-блокадой, имеют более тяжелый прогноз.

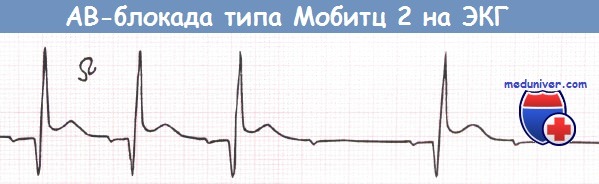

Признаки билатерального повреждения ножек пучка Гиса (альтернирующая блокада ЛНПГ и ПНПГ или блокада ПНПГ в сочетании с блокадой передней или задней ветви ЛНПГ) часто предшествуют развитию АВ-блокады II степени типа Мобитц 2 или полной АВ-блокады. Вероятность прогрессирования билатерального повреждения ножек пучка Гиса до АВ-блокады II или III степени составляет около 30%.

Причем первым проявлением этих блокад более высокой степени может служить асистолия желудочков. Поэтому при появлении признаков билатерального повреждения ножек пучка Гиса (на фоне острого переднего ИМ. – Прим. ред.) следует рассмотреть вопрос о временной ЭКС, но только при наличии опытного оператора – в противном случае риск процедуры превышает ее потенциальную пользу.

АВ-блокада II или III степени, развившаяся на фоне переднего инфаркта миокарда (ИМ), всегда является показанием для временной ЭКС. Нередко через несколько дней восстанавливается синусовый ритм, однако в некоторых случаях сохраняющаяся АВ-блокада может потребовать постоянной ЭКС.

Летальность высока в течение первых 3 недель переднего инфаркта миокарда (ИМ), осложненного АВ-блокадой, поэтому до истечения этого срока имплантацию постоянного ЭКС проводить не следует.

Несмотря на восстановление синусового ритма, бифасцикулярная блокада часто сохраняется. Полная АВ-блокада может рецидивировать через несколько недель или даже месяцев после ИМ. Тем не менее нет убедительных доказательств того, что имплантация ЭКС улучшит прогноз. Это связано с тем, что обширное поражение миокарда, имеющее место в таких случаях, само по себе способствует развитию ФЖ или прогрессированию сердечной недостаточности.

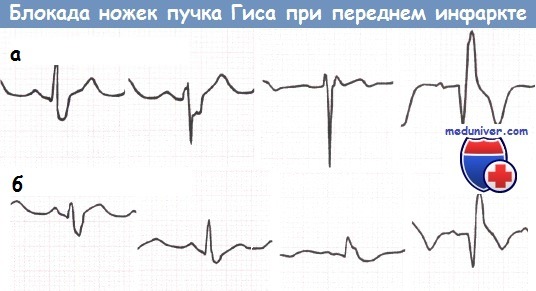

Интермиттирующая АВ-блокада типа Мобитц 2 у пациента с бифасцикулярной блокадой на фоне переднего инфаркта миокарда (ИМ) (отведение V2).

а – Блокада передней ветви ЛНПГ и блокада ПНПГ у пациента с передним ИМ (отведения I, II, III, V1).

б – Блокада задней ветви ЛНПГ и блокада ПНПГ у пациента с передним ИМ (отведения I, II, III, V1).

Полная АВ-блокада у пациента с передним инфарктом миокарда (ИМ).

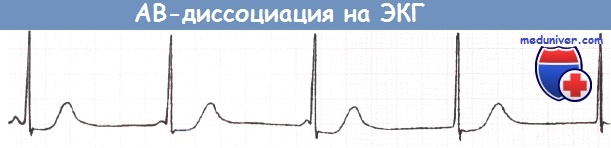

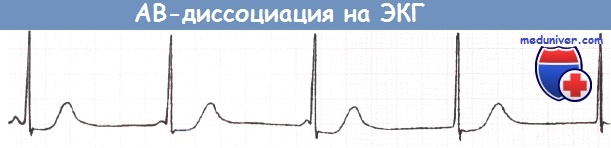

Атриовентрикулярная диссоциация

В отличие от полной АВ-блокады, при АВ-диссоциации ритм предсердий медленнее ритма желудочков. Специального лечения не требуется.

Учебное видео выявления АВ-блокады и ее степеней на ЭКГ

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Вернуться в оглавление раздела “Кардиология.”

Источник

Это был не первый пациент с подобным диагнозом и нарушением проводимости, но уж точно самый первый человек в моей практике с удивительным набором проблем, с которыми мне пришлось столкнуться впервые.

www.corscience.com

Я хорошо помню этого пациента, хотя с 2003-го года уже прошло много времени. Его звали Александр Иванович, он был довольно известным человеком в нашем городе, работал в крупном техническом университете, заведовал лабораторией. Он работал безумно много – как результат инфаркт…

В то время чрескожные эндоваскулярные вмешательства не выполнялись и единственным реальным методом лечения инфаркта миокарда был тромболизис (интенсивная терапия по растворению тромба, вызвавшего закупорку артерии сердца из-за чего развивается инфаркт миокарда).

Современных тромболитических препаратов тогда также не было, работали стрептокиназой – препарат жесткий, способный сам вызвать шок с резким падением артериального давления. Еще и сам процесс тромболизиса по мере восстановления кровообращения в инфарктной артерии сопровождался различными нарушениями ритма и проводимости. Одним словом скучать часто было некогда.

Александр Иванович поступил в отделение в районе 5-6 часов утра и дежурный доктор, когда передавал смену, похлопал меня по плечу и сказал: «Валера, извини! Больного я тебе положил… Сейчас сам увидишь… Молодой мужик, но ничего не будет! Еще и жена его звонит по телефону беспрерывно в истерике. Через пятнадцать минут обещала приехать. Короче, сочувствую – тебе это все разгребать. А я спать, дежурство было ужасное…»

Я попытался возразить, дескать еще не все потеряно. На что коллега мне молча пожал руку и пожелал удачи.

Тромболизис у Александра Ивановича начал мой коллега, но провел процентов десять, после чего у пациента развилась полная поперечная блокада сердца – это такое нарушение проводимости через АВ-соединение между предсердиями и желудочками сердца, когда сигналы не проходят вообще и они сокращаются в отдельном друг от друга ритме – предсердия отдельно, а желудочки отдельно.

Самое неприятное в подобной блокаде – это то, что желудочки могут сокращаться с частотой 20-30 ударов в минуту и этого очень мало, чтобы обеспечить потребности органов в кислороде.

Вот и у Александра Ивановича частота сокращений желудочков была в районе 25, отчего он периодически терял сознание, был мокрый и холодный, а артериальное давление с трудом выслушивалось на уровне 40/20 мм.рт.ст.

Все могло быть не так и плохо, ведь я работал в одной из двух клиник в городе, где реаниматологи обладали возможностью и умели устанавливать временные кардиостимуляторы. Это позволяло решать проблему блокад при инфаркте миокарда и добиваться прекрасных результатов.

www.simulab.com

Но! У Александра Ивановича все было не так просто. Его блокада сердца сменялась эпизодами желудочковой тахикардии, переходящей в фибрилляцию желудочков, что является фатальной аритмией и требует проведение дефибриляции.

Собственно этим и занимался мой коллега с момента поступления пациента. Александр Иванович впадал в эпизоды редкого пульса с потерей сознания, которые сменялись эпизодами фибрилляции желудочков, которую устраняли дефибрилляцией и ситуация возвращалась к полной поперечной блокаде сердца с редким пульсом. Введение антиаритмических препаратов могло улучшить ситуацию с фибрилляцией, но ухудшить с проводимостью.

Ситуацию можно было описать одним простым русским словом – тоска…

Я включился в этот процесс погони за симптомами и очень скоро понял, что шансов у меня и пациента практически нет. Если только не попробовать…

У меня родилась идея, которая состояла в том, чтобы поставить все-таки временный кардиостимулятор, чтобы обеспечить стабильный ритм при нарушении проводимости, а затем выключить эпизоды фибрилляции желудочков медикаментозно. Теоретически звучало здорово, а практически – это как заваривать сваркой дырку в бензобаке с полным баком бензина.

Но других вариантов у нас не было и я рискнул. У меня были прекрасные помощники, один бы я точно не справился. После хирургической обработки рук и обработки операционного поля для доступа к подключичной вене, я занялся тем, что должен был завести электрод в сердце и навязать ритм кардиостимулятора.

Процедура непростая технически. Параллельно я следил за тем, что происходило на кардиомониторе и когда случались эпизоды фибрилляции желудочков, я останавливался и мои помощники проводили дефибрилляцию сердца. А на кону жизнь человека…

Я не знаю, каким чудом, но в этой безумнейшей ситуации я сумел поставить кардиостимулятор и навязать сердечный ритм.

Но тут выяснилась другая напасть, включая кардиостимулятор, я запускал через некоторое время фибрилляцию желудочков. Мне пришлось включать и отключать кардиостимулятор, проводить в перерывах дефибрилляцию и одновременно насыщать пациента антиаритмическими препаратами.

И все-таки у меня получилось! Мы “насытили” организм Александра Ивановича антиаритмиками, перешли полностью на ритм кардиостимулятора и все успокоилось.

www.helpiks.org

Артериальное давлений и частота сердечных сокращений нормализовалась. Мы смогли наконец поговорить с Александром Ивановичам. И он оказался прекрасным собеседником.

Я принял решение завершить тромболизис, который мы не могли раньше провести полностью.

Дальше была долгая кропотливая работа в отделении реанимации, затем лечение в кардиологии и реабилитация.

Александр Иванович сказал мне, что тот день запомнит навсегда и он будет его вторым днем рождения. Он сдержал слово. Ровно через год Александр Иванович пришел ко мне в клинику, чтобы отметить свой второй день рождения. И мне было искренно радостно за этого человека…

С тех пор наши пути разошлись, но я очень надеюсь, что у Александра Ивановича все в жизни в порядке. Я помню о нем до сих пор и буду помнить всегда…

Еще одна статья из моих воспоминаний: Мой первый опыт лечения – Тромбоэмболия легочной артерии!>>

Источник

Е. полная поперечная блокада сердца

36. Какой основной ЭКГ-признак перенесенного трансмурального инфаркта

миокарда?

б. зубец Q менее 1/4 зубца R

в. отрицательный зубец T

г. стойкая депрссия сегмента ST

** 37. Важнейшими диагностическими критериями инфаркта миокарда яв-

в. АЛТ

** 40. К методам лечения, позволяющим улучшить клинический исход при остром крупноочаговом инфаркте миокарда относят применение

Нарушение проводимости сердца. Неотложная помощь при нарушениях проводимости.

Полная (поперечная) атриовентрикулярная блокада — означает полный перерыв волны возбуждения из предсердий на желудочки. Это вызывает полный асинхронизм в деятельности предсердий и желудочков. При этом предсердия и желудочки сокращаются каждый в своем ритме.

Частота ритма предсердий при этом обычно не превышает нормальную, т.е. колеблется в пределах 60-80 сокращений в мин. в то время как желудочки сокращаются примерно в 2 раза медленнее с частотой ритма в пределах 30-40 сокращений в минуту. Причины возникновения:

— ИБС (атеросклеротический, постинфарктный кардиосклероз);

— инфаркт миокарда (чаще при задней локализации инфаркта миокарда);

— болезнь Ленегра, Леве (первичный идиопатический склеро-дегенеративного происхождения тип атриовентрикулярной блокады);

— миокардиты (ревматической или другой этиологии);

— врожденные блокады;

— результат применения лекарственных препаратов (сердечные гликозиды, бета-блокаторы);

— осложнение хирургического лечения пороков сердца.

Диагностические ориентиры при нарушениях проводимости

— головокружение;

— одышка;

— кратковременная потеря сознания, во время которых могут быть и судороги (приступ Морганьи-Адамса-Стокса);

— «пушечный» тон Стражеско при аускультации. Электрокардиографические:

— зубцы Р и QRS следуют в независимом правильном ритме, комплекс обычно не деформирован;

Неотложная помощь при нарушениях проводимости.

Больные с остро возникающей полной атриовентрикулярной блокадой. особенно в случаях с приступами Морганьи-Адамса-Стокса, нуждаются в оказании экстренной помощи и постоянном наблюдении в условиях стационара, что включает:

• строгий постельный режим;

• постоянное ЭКГ наблюдение;

• применение медикаментов, улучшающих проводимость и повышающих возбудимость миокарда;

• при отсутствии эффекта от медикаментозной терапии показана электрическая стимуляция сердца.

Больные с полной атриовентрикулярной блокадой должны быть без промедления госпитализированы. Перед транспортировкой в вену вводят 1 мл 0,1% раствора атропина. При начинающемся приступе Морганьи-Адамса-Стокса, а также в разгаре приступа — непрямой массаж сердца, внутривенное (предпочтительнее в подключичную вену) капельное введение новодрина (2 мл 0,05% раствора новодри-на, т.е. 1 мг, растворяют в 250 мл 5% раствора глюкозы) с начальной скоростью введения от 15 до 30 кап/мин. скорость введения повышают каждые 5-10 мин. пока частота желудочковых сокращений не достигает 45-50 в мин. Капельное введение новодрина продолжают и в машине «скорой помощи», наблюдая по кардиоскопу за деятельностью сердца, периодически контролируя АД.

Можно использовать изадрин по 1 таблетке под язык неоднократно. Необходимо учитывать, что остановка кровообращения при AV блокаде может быть обусловлена не только асистолией, но и фибрилляцией или трепетанием желудочков, особенно, если применялись симпатомиметики, или имеет место гликозидная интоксикация. Поэтому, если первые попытки не привели к восстановлению сердечной деятельности, необходимо срочно зарегистрировать ЭКГ. При выявлении фибрилляции — немедленная дефибрилляция разрядом 200-300 Дж (в крайнем случае, выполнить дефибрилляцию «вслепую», так как при асистолии она не наносит существенного вреда, при фибрилляции же является единственным эффективным средством).

Последующая терапия полной атриовентрикулярной блокады должна быть этиотропной.

При полной атриовентрикулярной блокаде. развивающейся на фоне острого воспалительного процесса в сердце, назначают глюкокортикоиды; при интоксикации лекарствами (сердечные гликозиды, бета-блокаторы и др.) показана их отмена; при гиперкалиемии (и даже без этого) применяют калий выводящие препараты (гипотиазид, фуросемид).

Фармакологическая терапия. как правило, малоэффективна при органическом поражении AV узла (инфаркт миокарда, кардиосклероз, тяжелый миокардит и т.п.).

AV блокада чаще всего осложняет инфаркт миокарда нижней локализации. Полная AV блокада развивается примерно у 20% больных инфарктом правого желудочка. Узловые нарушения проводимости с широкими комплексами QRS и желудочковым замещающим ритмом чаще всего развиваются у больных крупноочаговым передним инфарктом миокарда и свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе.

Показано проведение электрокардиостимуляции.

Наиболее действенным и радикальным методом лечения AV блокад является трансвенозная электрокардиостимуляция.

Она показана больным инфарктом миокарда с блокадой второй степени или полной поперечной AV блокадой. По экстренным показаниям проводится чрезкожная или временная эндокардиальная ЭКС.

При хронической AV блокаде высоких степеней — имплантация постоянного электрокардиостимулятора в специализированном отделении.

Оглавление темы «Неотложная помощь в кардиологии.»:

Экстренная медицина

Нарушения проводимости сердца развиваются при различных заболеваниях: атеросклеротическом кардиосклерозе, инфаркте миокарда, миокардите, ревмокардите, а также при воздействии ряда медикаментозных средств (препараты дигиталиса, хинидин, р-блокаторы)

В результате поражения проводящей системы сердца возможно нарушение проведения импульса. Такое замедление или перерыв проведения импульса — возбуждения называется блокадой сердца. Блокада может возникать в любом месте проводящей системы: чаще наблюдается синоаурикулярная, атриовентрикулярная или внутриже-лудочковая блокады.

Синоаурикулярная и внутрижелудочковая блокады у большинства больных не вызывают резких нарушений гемодинамики и протекают бессимптомно. Иногда развивается недостаточность кровообращения, а при полном блокировании возможно даже остановка сердца.

Наибольшую опасность представляет атриовентрикулярная блокада, которая развивается, когда импульс возбуждения переходит с запаздыванием (неполная блокада) или совсем не проводится с предсердий на желудочки (полная блокада). При полной (поперечной) блокаде предсердия и желудочки сокращаются независимо друг от друга. Желудочки сокращаются в медленном правильном ритме (рис. 32). Развитие полной атриовентрикулярной блокады резко отягощает прогноз и течение многих заболеваний. Так, у больных острым инфарктом миокарда с полной атриовентрикулярной блокадой часто развивается шок, обусловленный снижением сердечного выброса.

Рис. 32. ЭКГ при полной (поперечной) блокаде сердца.

Неотложная помощь. Для борьбы с атриовентрикулярной блокадой применяют атропин (1 мл 0,1% раствора) и стимуляторы р-адренергических рецепторов (орципреналина сульфат, изадрин, алупент, эуспиран, изупрел). Эти препараты можно вводить внутрь, а также подкожно и внутривенно капельно. Если причиной атриовентрикулярной блокады является миокардит, то назначают кортикостероиды (преднизолон — 60— 90 мг/сут).

Надежным и эффективным в борьбе с полной атриовентрикулярной блокадой является электрическая стимуляция сердца. Существуют несколько способов стимуляции сердца. При непрямом (наружном) методе электрод помещают на коже груди на уровне сердца. Этот способ имеет ряд серьезных недостатков (болевые ощущения, невозможность длительного использования).

Из прямых методов практическое значение имеют миокардиальный и эндокардиальный. Электроды можно вводить в миокард желудочков путем пункции через грудную клетку. При эндокардиальной стимуляции электрод вводят в полость правого желудочка через подключичную, бедренную или локтевую вену. Эндокар-диальная стимуляция в последние годы получила широкое распространение.

Синдром Морганьи—Эдемса—Стокса является одним из наиболее грозных осложнений атриовентрикулярной блокады. Он заключается в возникновении повторных приступов потери сознания, остановки или редкого судорожного дыхания, что иногда сопровождается судорогами, непроизвольным мочеиспусканием. Эти приступы возникают вследствие резкого урежения или прекращения сократительной деятельности сердца и развивающейся при этом ишемии головного мозга. Возможны два варианта остановки кровообращения: а) асистолия желудочков и б) фибрилляция желудочков. Нередко наблюдается смешанная форма синдрома Морганьи — Эдемса —Стокса. Приступ длится от нескольких секунд до нескольких минут, проходит спонтанно или после реанимационных мероприятий, иногда отмечается летальный исход.

Неотложная помощь должна быть направлена на восстановление эффективной деятельности сердца. Начинают с непрямого массажа сердца, обычно в течение нескольких секунд сердечная деятельность восстанавливается. Если эффективная деятельность не восстанавливается, то продолжают непрямой массаж сердца и одновременно проводят искусственное дыхание. При продолжающейся фибрилляции необходимо немедленно произвести электрическую дефибрилляцию. При отсутствии эффекта показана пункционная миокардиальная электростимуляция. В процессе реанимации необходимо внутривенно вводить бикарбонат натрия под контролем кислотно-щелочного состояния крови. Если процесс реанимации затягивается, производят интубацию и аппаратное дыхание. Наиболее эффективное средство предупреждения приступов — эндокардиальная электростимуляция сердца, которая показана во всех случаях атриовентрикулярной блокады с синдромом Морганьи— Эдемса — Стокса.

Скорая медицинская помощь, под ред. Б. Д. Комарова, 1985

Источник