Инфаркт мозга мрт показывает

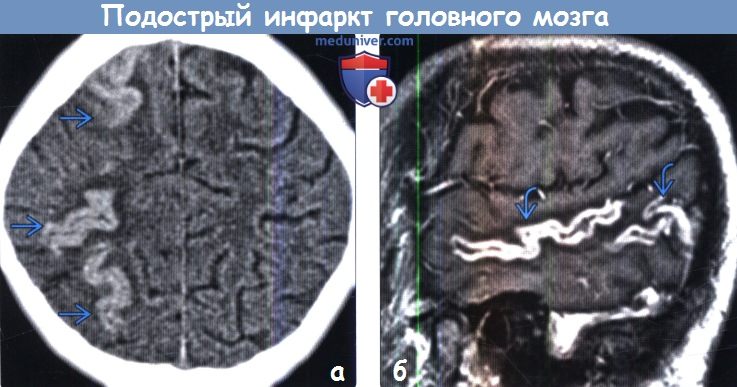

Диагностика подострого инфаркта головного мозга по КТ, МРТа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики подострого инфаркта головного мозга:

2. КТ при подостром инфаркте головного мозга: 3. МРТ при подостром инфаркте головного мозга:

4. Ангиография: 5. Радионуклидная диагностика: 6. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика подострого инфаркта головного мозга: 1. Новообразование: 2. Венозный инфаркт: 3. Энцефалит/церебрит: г) Патология: 1. Общие характеристики подострого инфаркта головного мозга: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия: д) Клиническая картина: 1. Проявления подострого инфаркта головного мозга: 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка: ж) Список литературы:

– Также рекомендуем “Хронический инфаркт головного мозга на КТ” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 21.3.2019 |

Источник

МРТ и КТ-диагностика ишемического инсульта

Определение

Ишемический инфаркт (инсульт) – органическое поражение ЦНС, вызванное острым нарушением мозгового кровообращения с развитием ишемии нервной ткани и появлением инфаркта, сопровождающееся характерными морфологическими проявлениями на визуализации (МРТ и КТ).

Общая характеристика

Рис.1

Диффузная область поражения, затрагивающая белое вещество и кору, нарушающая дифференцировку, сглаживающая границы. На МРТ ишемический инфаркт имеет повышенный МР-сигнал по Т2, Flair и пониженный по Т1 (рис.1). Область поражения может обладать масс-эффектом, выраженным при обширных поражениях. На КТ область инсульта имеет пониженную плотность относительно неизмененного мозгового вещества (рис.2), но большую, чем ликвор (~ от 25 до 10HU).

Рис.2

Рис.3 В левой височной доле имеется область цитотоксического отёка, имеющего повышенный МР-сигнал на Flair, T2 и зона пониженной плотности на КТ в правой лобно-височной области (стрелки).

Рис.4 В левой височной доле на ИП DWI (диффузионно-взвешенное изображение) отмечается выраженное ограничение диффузии, что создаёт картину резко повышенного МР-сиигнала (характерный признак ишемического инсульта). На Т1 от указанной области имеется слабо заметный пониженный МР-сигнал и более заметный повышенный МР-сигнал по Т2 на МРТ в корональной плоскости в левой теменно-височной области.

Рис.5 На Время-пролётной ИП (TOF = time-of-fly) отмечается выпадение МР-сигнала от правой внутренней сонной артерии, обусловленное отсутствием кровотока из-за тромбоза данной артерии (стрелки). Имеется чётко дифференцированная пониженная плотность на КТ от области инсульта в правой височно-теменной области в мозговом окне (стрелка).

Фазы процесса:

- острейшая фаза (первые 6 часов),

- острая фаза (с 6 часов по 2 суток),

- подострая фаза (с 3 сутки по 2 недели),

- хроническая фаза (исход и отдаленные последствия – свыше 2 недель)

Острейшая стадия (первые 6 часов)

Острейшая стадия – время от возникновения симптомов до 6-8 часов.

На МРТ в Т2, Flair, Т1 и обычном сканировании на КТ изменений может быть не видно (нормальная анатомическая картина). Однако возможно наблюдать первые признаки на МРТ в виде едва заметного повышения МР-сигнала от области поражения на Т2 и Flair.

При использовании импульсной последовательности (ИП) DWI на МРТ с коэффициентом диффузии b=1000 область ишемического поражения в виде цитотоксического отёка может быть видна с 2,5 часов от начала развития симптомов.

С 4-5 часов от клинического манифеста заболевания на DWI (диффузионно-взвешанном изображении) должны быть выявлены уверенные признаки ишемического поражения, которые составляют так называемое «ядро» инфаркта и область «ишемической полутени» (пенумбра).

Спустя 6 часов ИП DWI уверенно должна дать ответ о наличии ишемического инфаркта или его отсутствии, однако в случае продолжающейся гипотонии или гипогликемии симптомы могут не регрессировать, а ишемия развиться спустя сутки от первых проявлений.

Семиотикой инсульта на обычных ИП (Т2, Т1 и Flair) в острейшую фазу может быть отсутствие кровотока по артерии, которая выглядит как асимметричный МР-сигнал от магистральной артерии (например, ВСА или СМА), что убедительно визуализируется с использованием ИП TOF (time-of-fly).

Контрастное усиление на МРТ в острейшую фазу не имеет существенного значения, однако в случае артериального тромбоза обнаруживается отсутствие контраста в закупоренной артерии.

Использование перфузионной ИП на МРТ (в том числе по технологии ASL) может обнаруживать снижение показателей (rCBV, rCBF, MTT) в зоне ядра инфаркта и некоторое снижение данных показателей по его окрестностям (в пенумбре).

На КТ в острую фазу отмечается набор первых признаков:

– снижение дифференцировки серого и белого вещества;

– сглаженность контуров борозд и извилин;

– может быть выявлен гиперденсный тромб в артерии (чаще всего в СМА или ВСА);

– не резко выраженная асимметрия мозговых структур в базальных ядрах.

С 4-5 часов могут быть заметны признаки понижения плотности, пораженных мозговых структур , в особенности заметные при изменении окна просмотра в бинарный (черно-белый) режим.

С использованием контрастного вещества в болюсной инфузии может быть выявлен обедненный кровоток или окклюзия мозговой артерии, вызванная тромбозм (контраст не поступает за пределы тромба).

Так же используя контраст и перфузионный протокол сканирования можно получить данные о гемодинамике (rCBV, rCBF, MTT), отражающие снижение в мозговом веществе с дифференциацией ядра инфаркта и пенумбры.

Рис.6 На ранних стадиях ишемического инсульта на КТ отмечается нарушение отчётливой дифференцировки структур базальных ядер, что является не специфическим признаком, однако иногда наблюдается (стрелки). При этом может быть визуализирован гиперденсный тромб в мозговой артерии (участок повышенной плотности в правой средней мозговой артерии – стрелка).

Рис.7 На МРТ в сверхострый период ишемии обычные импульсные последовательности могут иметь косвенные признаки или не иметь их вообще (демонстрировать нормальную анатомическую картину на Т2 и Flair при наличии симптомов), однако на DWI уже спустя 3 часа появляется повышение МР-сигнала из-за ограничения диффузии, вызванном разбуханием нервных клеток (цитотоксический отёк) и сужением межклеточных пространств.

Рис.8 На ранних стадиях ишемического инсульта, при отсутствии анатомических изменений вещества мозга могут быть выявлены нарушения кровотока при исследовании МР-ангиографии (однако это возможно только при обструкции сосуда – при атеротромботическом или кардиоэмболическом типе инфаркта!) в виде отсутствия (или снижения) МР-сигнала от тока артериальной крови (стрелка и пунктирная линия). На картах измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) отмечается понижение МР-сигнала от области поражения в сверхострую и острую фазы ишемического инсульта (стрелки).

Рис.9 На обычных ИП МРТ (Т1 и Т2) можно так же увидеть нарушение кровотока вызванное тромбом или эмболом в крупной мозговой артерии в виде асимметрично пониженного (на Т1) или повышенного (на Т2) МР-сигнала – что характерно для отсутствия кровотока по данной артерии (в представленном случае это внутренняя сонная артерия слева – стрелки). Так же на градиентном эхо (GRE, он же Т2* или T2-hemo) или на ИП SWI (он же SWAN) можно видеть резко пониженный МР-сигнал от тромба в артерии (стрелка).

Рис.10 На ИП Т1 имеется асимметрично измененный МР-сигнал от правой внутренней сонной артерии (которая не дифференцируется – стрелка) в отличии от проивоположной ВСА, где отмечается нормальный артериальный кровоток в виде выпадения МР-сигнала (нет типичного повышения МР-сигнала на Т1 от здоровой артерии, что обусловлено параллельным сканирование относительно направления кровотока). На Т2 и Flair имеется повышение МР-сигнала от тромбированной левой внутренней сонной артерии (стрелки).

Острая стадия (с 6 часов до 2 суток)

В острую фазу выявляются все морфологические признаки ишемического инсульта. В эту фазу возникает гибель нервных клеток в ядре инфаркта и области ишемической полутени. Таким образом, тромболизис в эту фазу уже не эффективен.

При развитии цитотоксического отёка на МРТ область инсульта выглядит как диффузная зона, повышенного МР-сигнала по Т2, Flair и пониженная по Т1. В окклюзированной артерии уверенно может быть выявлен тромбоз в виде повышенного МР-сигнала от сосуда на Т2, Flair и пониженного на Т1 и T2*. На DWI имеется равномерно высокий МР-сигнал от зоны поражения, а так же имеется понижение МР-сигнала на картах измеряемого коэффициента диффузии (ИКД или ADC).

На КТ в острой фазе так же хорошо дифференцируется вся область поражения в виде участка с утратой дифференцировки отдельных мозговых структур с понижением её плотности. Контрастирование в острую фазу не обнаруживает никаких патологических участков накопления контраста, за исключением отсутствия контрастирования тромбированного сосуда в том случае если тромбоз сохраняется, а в случае лизиса сгустка и реканализации кровотока – контраст симметрично заполняет ранее пораженный сосуд.

Рис.11 На КТ в острую фазу ишемического инсульта отмечается чётко дифференцируемая гиподенсная зона, затрагивающая серое и белое вещество, приводя к отсутствию различия отдельных анатомических структур мозга (стрелки). Так же заметно выделяется тромб в артерии (стрелка).

Рис.12 На МРТ в режиме Flair (Tirm) и Т2 отмечается зона повышенного МР-сигнала в участке мозга, пораженном ишемическим инсультом (стрелки на рис.12). Кроме того, имеется максимальная интенсивность МР-сигнала на DWI от области поражения инсультом.

Рис.13 Ишемический инсульт в левой теменной доле – повышенный МР-сигнал по Flair, T2 и DWI.

Подострая стадия (3 сутки – 2 недели)

В подострой фазе разрушается гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и отмечается появление вазогенного отёка, что приводит к разбуханию области ишемического инфаркта, может увеличить масс-эффект и в случае обширного поражения вызвать осложнения в виде вклинения поясной извилины под фалькс (что приведет к сдавлению ПМА и может послужить причиной расширения области инфаркта), вклинению миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие (что может вызвать гидроцефалию с внутричерепной гипертензией и угнетение центров продолговатого мозга).

При крупных ишемических инфарктах, когда возникает поражение всей гемисферы большого мозга или всего мозжечка могут быть эффективны техники паллиативной нейрохирургии – обширная костно-резекционная трепанация с удалением части костей свода черепа, что бы развивающийся вазогенный отёк не вызвал вклинение и осложнения связанные с повышением внутричерепного давления (ВЧД). Разрушение ГЭБ приводит к накоплению контрастного препарата в области ишемического инсульта (контрастирование по так называемому «гиральному типу»).

В случае развития реканализации кровотока по мозговым артериям из-за разрушенного ГЭБ могут возникать участки геморрагического пропитывания и кровоизлияния («красный компонент» ишемического инфаркта), которые на МРТ выглядят пониженным МР-сигналом на Т2, Т2*, Flair и повышенным по Т1, а на КТ в виде ретикулярных и очаговых изменений повышенной плотности.

В поздние сроки подострой фазы отмечается снижение МР-сигнала на DWI, что в случае первичного (ранее не проводившегося исследования) может создать затруднения в трактовке (феномен «псевдонормализации DWI»), но при этом отмечается повышение МР-сигнала на ADC.

Рис.14 Могут появляться участки геморрагического пропитывания в ишемизирванной ткани, что происходит при растворении тромба или лизировании эмбола и проявляется веретеновидными или облаковидными участками повышенной плотности на ишемической зоне на КТ (стрелки). Может наблюдаться присоединяющийся вазогенный отёк, который приводит к увеличению пораженной области и может вызывать вклинение (стрелка). В поздний период подострой фазы отмечается ослабление МР-сигнала на DWI или полный его регресс.

Рис.15 На МРТ геморрагическое пропитывание выражается в появлении пониженного МР-сигнала, отчётливо выявляемое на ИП GRE (T2*, SWI, SWAN) – в базальных ядрах справа. При этом на Т1 геморрагическое пропитывание выглядит как область повышенного МР-сигнала (стрелки). При контрастировании в данную фазу отмечается накопление контраста в ишемически погибшей нервной ткани в основном в области коры по “гиральному” типу (стрелки).

Рис.16 Области энцефаломаляции и формирующихся кистозно-глиозных изменений, имеющих повышенный МР-сигнал по Т2, Flair и сохраняющие высокий МР-сигнал по DWI от периферии данных областей.

Хроническая стадия (более 2х недель)

В хроническую фазу происходят репаративные и пролиферативные изменения, сопровождающиеся регрессом вазогенного отёка, восстановлением ГЭБ (что отражается по снижению контрастирования вплоть до полного отсутствия накопления контраста в зоне поражения).

Происходит развитие энцефаломаляции (размягчения и лизиса погибшей ткани), на месте которой формируется ликворная киста (в случае небольших инсультов или лакунарных инсультов) или обширные кистозно-глиозные изменения. Отмечается ослабление кровотока или полный тромбоз артерии, в бассейне которой возник инфаркт.

При поражении в полуовальном центре или с поражением части коры может развиваться гибель аксонов нейронов, входящих в состав пирамидного тракта – дегенерация Тюрка-Валлера, что прослеживается в виде вытянутой зоны глиоза, повторяющей ход пирамидного тракта.

Высокий МР-сигнал на DWI полностью регрессирует, хотя могут сохраняться следы повышения МР-сигнала в областях мозга, граничащих с зоной кистозно-глиозных изменений. Область кистозно-глиозных изменений может обладать эффектом, противоположным массе, то есть вызвать тракцию (смещение) мозговых структур в свою сторону, что проявляется сдвигом неизмененных участков мозга (чаще противоположной стороны) за границу средней линии и расширения полостей желудочковой системы, прилежащих к зоне энцефаломаляции и глиоза (что называется гидроцефалией ex-vacuo).

Рис.17 Отмечается формирование областей энцефаломаляции – области головного мозга со сниженной плотностью (белые стрелки), прилежащие к зонам кистозно-глиозных изменений (участкам полного лизиса мозговой ткани – желтые стрелки). Так же имеется растяжение стенок боковых желудочков, за счёт уменьшения мозгового вещества и глиозной тканции (стрелки).

Рис.18 Кистозно-глиозные изменения (участки атрофии, лизиса мозговой ткани и развития реактивного пролиферативного глиоза) в зоне ранее имевшейся погибшей ишемической мозговой ткани, имеющей МР-сигнал как от не измененного цереброспинального ликвора и повышенный МР-сигнал по Т2, Flair от глиозной ткани.

Рис.19 Кистозно-глиозные изменения на Fiair в сагиттальной плоскости. Длительное (почти пожизненное) время в области ишемии сохраняются следы имевшихся кровоизлияний в виде остатком гемосидерина (чёрная стрелка). Участок кистозно-глиозной трансформации с дилатацией бокового желудочка в прилежащей области (чёрные стрелки)

Сравнительная характеристика КТ и МРТ (фазы ишемического инфаркта)

Рис.20 Сравнительная морфологическая характеристика разных фаз ишемического инфаркта на ИП МРТ и мозговом окне на КТ.

Повторный ишемический инсульт

Наличие ишемического инсульта в 2-4 раза повышает риск возникновения нового инсульта в ближайшие пол года. Ишемия может возникать вблизи ранее имевшейся зоны ишемии (в том же сосудистом бассейне – типичная черта атеротромботических инфарктов) или в другой области (что характерно для инсультов на фоне сахарного диабета, гипотонии или артериальной гипертонии).

Открыть или скачать это исследование в DICOM

Рис.21 Отмечается наличие последствий ишемического инсульта в виде кистозно-глиозных изменений в левой лобной доли (стрелки на рис.21а). Исследование выполнено по поводу ОНМК с диагностированным инсультом в левой гемисфере мозжечка (звёздочка на рис.21b). На DWI отмечается отсутствие изменений МР-сигнала в левой лобной доле – в области кистозно-глиозных изменений (рис.21с), но так же имеется резко выраженное ограничение диффузии в левой гемисфере мозжечка – острый ишемический инсульт (рис.21d).

Открыть или скачать это исследование в DICOM

Рис.22 Через 2 недели у того же пациента (что и на рис.21) отмечается появление отёка и набухания мозгового вещества в области кистозно-глиозных изменений в левой лобной доле – повторный ишемический инсульт на месте кистозно-глиозных изменений (стрелки на рис.22а), энцефаломаляция в левой гемисфере мозжечка – эволюция ишемического инсульта (звёздочка на рис.22b). На DWI отмечается повышение МР-сигнала в левой лобной доле – острый ишемический инсульт (рис.22с), а так же имеется не резко выраженное ограничение диффузии в левой гемисфере мозжечка – поздняя фаза подострого с исходом в хронический ишемический инсульт (рис.22d).

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Похожие статьи

Артериальная аневризма Аневризмы артерий головного мозга, структура, расположение, МР-признаки, диагностика, наблюдение, признаки разрыва и оценка эффективности лечения. | |

Артериовенозная мальформация Артериовенозная мальформация (АВМ) – врожденный патологический сосудистый клубок большого количества мелких артерий и одной или двух расширенных дренажных вен, связанных напрямую, без капиллярного русла. | |

Геморрагический инсульт Геморрагический инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения с разрывом артерий, вен, сосудистой мальформации, фистулы или аневризмы, образованием кровоизлияния в мозг, верифицированное на визуализации | |

Контрастное усиление при ишемическом инсульте Контрастирование при ишемическом инсульте возникает в подострой фазе и может наблюдаться еще некоторое время в хронической фазе | |

Дифференциальная диагностика Дифференциальная диагностика ишемического инсульта с другой органической патологией ЦНС | |

Последствия и исход ишемического инсульта Последствия инсульта, перенесенного во взрослом возрасте сохраняются на всю жизнь в виде глиозных и атрофических изменений без тенденции к уменьшению или увеличению области поражения (исключение составляют лишь повторные и вновь возникшие инсульты, рядом со следами перенесенного ранее) | |

Геморрагический инфаркт Геморрагический инфаркт (ишемический инфаркт с геморрагической трансформацией) – инфаркт в основе которого лежит ишемизация нервной ткани с последующим достаточно быстрым развитием реканализации пораженного сосуда и формированием кровяного пропитывания на участке ишемического инсульта. Часто такой инфаркт возникает при кардиоэмболическом типе развития ишемии. | |

Типы ишемического инсульта (механизмы развития) На основе морфологической оценки при визуализации в большинстве случаев удаётся заподозрить механизм развития церебральной ишемии с возможным установлением его причины. | |

Венозный инфаркт Венозный инфаркт возникает при тромбозе мозговой вены или дурального синуса, при котором сохраняется артериальный приток, но отсутствует венозный отток. | |

Сосудистые заболевания Амилоидная ангиопатия, болезнь Бинсвангера, Кавернозная ангиома, Варианты Виллизиева круга, трифуркация внутренней сонной артерии, гипоплазия мозговой артерии, осложнения в виде кровоизлияния, ишемии. Венозная ангиома, венозная дисплазия. |

Источник