Диагностика инфаркта миокарда коронарография

Инфаркт миокарда (ИМ) — одна из основных причин смертности работоспособного населения во всем мире. Главное предусловие летального исхода этой болезни связано с поздней диагностикой и отсутствием профилактических мероприятий у пациентов из группы риска. Своевременное установление диагноза подразумевает комплексную оценку общего состояния больного, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования.

Опрос больного

Обращение пациента кардиологического профиля к врачу с жалобами на загрудинную боль всегда должны настораживать специалиста. Подробный расспрос с детализацией жалоб и течения патологии помогает установить направление диагностического поиска.

Основные моменты, которые указывают на возможность инфаркта у пациента:

- наличие ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия, диффузный кардиосклероз, перенесенный ИМ);

- факторы риска: курение, ожирение, гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет;

- провоцирующие факторы: чрезмерная физическая нагрузка, инфекционное заболевание, психоэмоциональное напряжение;

- жалобы: загрудинная боль сдавливающего или жгущего характера, которая длится более 30 минут и не купируется «Нитроглицерином».

Кроме того, ряд пациентов отмечают за 2-3 дня до катастрофы «ауру» (подробнее о ней в статье «Предынфарктное состояние»):

- общая слабость, немотивированная усталость, обмороки, головокружение ;

- усиленное потоотделение;

- приступы сердцебиения.

Осмотр

Физикальное (общее) исследование пациента проводится в кабинете доктора с использованием методов перкуссии (поколачивания), пальпации и аускультации («выслушивания» сердечных тонов с помощью фонендоскопа).

Инфаркт миокарда — патология, которая не отличается специфическими клиническими признаками, позволяющими поставить диагноз без использования дополнительных методов. Физикальное исследование применяется для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и определения степени нарушения гемодинамики (кровообращения) на догоспитальном этапе.

Частые клинические признаки инфаркта и его осложнений:

- бледность и высокая влажность кожных покровов;

- цианоз (синюшность) кожи и слизистых оболочек, холодные пальцы рук и ног — свидетельствуют о развитии острой сердечной недостаточности;

- расширение границ сердца (перкуторное явление) — говорит об аневризме (истончение и выпячивание стенки миокарда);

- прекардиальная пульсация характеризуется видимым биением сердца на передней грудной стенке;

- аускультативная картина — приглушенные тоны (из-за сниженной сократительной способности мышцы), систолический шум на верхушке (при развитии относительной недостаточности клапана при расширении полости пораженного желудочка);

- тахикардия (учащенное сердцебиение) и гипертензия (повышенные показатели артериального давления) вызываются активацией симпатоадреналовой системы.

Более редкие явления — брадикардия и гипотензия — характерны для инфаркта задней стенки.

Изменения в других органах регистрируются нечасто и связаны преимущественно с развитием острой недостаточности кровообращения. Например, отек легких, который аускультативно характеризуется влажными хрипами в нижних сегментах.

Изменение формулы крови и температура тела

Измерение температуры тела и развернутый анализ крови — общедоступные методы оценки состояния пациента для исключения острых воспалительных процессов.

В случае инфаркта миокарда возможно повышение температуры до 38,0 °С на 1—2 дня, состояние сохраняется в течение 4—5 суток. Однако гипертермия встречается при крупноочаговом некрозе мышцы с выделением медиаторов воспаления. Для мелкоочаговых инфарктов повышенная температура нехарактерна.

Наиболее характерные изменения в развернутом анализе крови при ИМ:

- лейкоцитоз — повышение уровня белых клеток крови до 12—15*109/л (норма — 4—9*109/л);

- палочкоядерный сдвиг влево: увеличение количества палочек (в норме — до 6 %), юных форм и нейтрофилов;

- анэозинофилия — отсутствие эозинофилов (норма — 0—5 %);

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) возрастает до 20—25 мм/час к концу первой недели (норма — 6—12 мм/час).

Сочетание перечисленных признаков с высоким лейкоцитозом (до 20*109/л и больше) свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе для пациента.

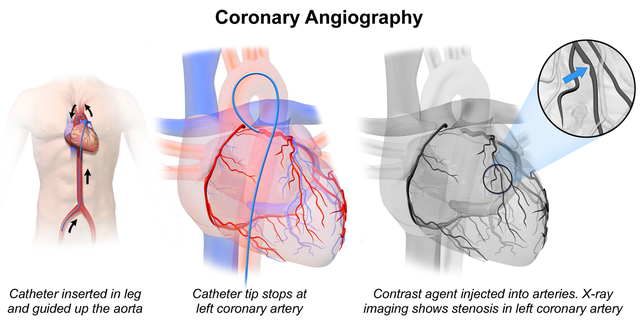

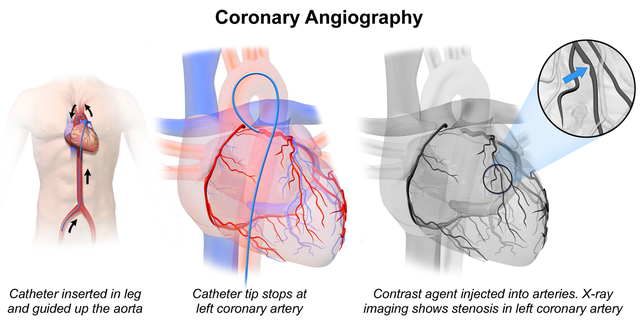

Коронарография

Согласно современным стандартам, пациент с подозрением на инфаркт миокарда подлежит экстренному выполнению коронарографии (введение контраста в сосудистое русло и с последующим рентгеновским исследованием проходимости сосудов сердца). Подробнее об этом обследовании и особенностях его выполнения можно прочесть тут.

Электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) по-прежнему считается основным методом диагностики острого инфаркта миокарда.

Метод ЭКГ позволяет не только поставить диагноз ИМ, но и установить стадию процесса (острая, подострая или рубец) и локализацию повреждений.

Международные рекомендации Европейского общества кардиологов выделяют следующие критерии инфаркта миокарда на пленке:

- Острый инфаркт миокарда (при отсутствии гипертрофии левого желудочка и блокады левой ножки пучка Гисса):

- Повышение (подъем) сегмента ST выше изолинии: >1 мм (>0,1 мВ) в двух и более отведениях. Для V2-V3 критерии >2 мм (0,2 мВ) у мужчин и >1,5 мм (0,15 мВ) у женщин.

- Депрессия сегмента ST >0,05 мВ в двух и более отведениях.

- Инверсия («переворот» относительно изолинии) зубца Т более 0,1 мВ в двух последовательных отведениях.

- Выпуклый R и соотношение R:S>1.

- Ранее перенесенный ИМ:

- Зубец Q длительностью более 0,02 с в отведениях V2-V3; более 0,03 с и 0,1мВ в I, II, aVL, aVF, V4-V6.

- Комплекс QS в V2-V

- R >0,04 c в V1-V2, соотношение R:S>1 и положительный зубец Т в этих отведениях без признаков нарушения ритма.

Определение локализации нарушений по ЭКГ представлено в таблице ниже.

| Пораженный участок | Отвечающие отведения |

|---|---|

| Передняя стенка левого желудочка | I, II, aVL |

| Задняя стенка («нижний», «диафрагмальный инфаркт») | II, III, aVF |

| Межжелудочковая перегородка | V1-V2 |

| Верхушка сердца | V3 |

| Боковая стенка левого желудочка | V4-V6 |

Аритмический вариант инфаркта протекает без характерной загрудинной боли, но с нарушениями ритма, которые регистрируются на ЭКГ.

Биохимические анализы на маркеры некроза сердечной мышцы

«Золотым стандартом» подтверждения диагноза ИМ в первые часы от начала приступа боли является определение биохимических маркеров.

Лабораторная диагностика инфаркта миокарда с помощью ферментов включает:

- тропонины (фракции І, Т и С) — белки, которые находятся внутри волокон кардиомиоцитов и попадают в кровь при разрушении миокарда (о том, как выполнить тест, читайте здесь;

- креатинфосфокиназа, сердечная фракция (КФК-МВ);

- белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК).

Также лаборанты определяют менее специфические показатели: аспартатаминотрансфераза (АСТ, является также маркером поражения печени) и лактатдегидрогеназа (ЛДГ1-2).

Время появления и динамика концентрации сердечных маркеров представлены в таблице ниже.

| Фермент | Появление в крови диагностически значимых концентраций | Максимальное значение (часы от приступа) | Снижение уровня |

|---|---|---|---|

| Тропонины | 4 часа | 48 | В течение 10—14 суток |

| КФК-МВ | 6—8 часов | 24 | До 48 часов |

| БСЖК | Через 2 часа | 5—6 — в крови; 10 — в моче | 10—12 часов |

| АСТ | 24 часа | 48 | 4—5 дней |

| ЛДГ | 24—36 часов | 72 | До 2 недель |

Согласно приведенным выше данным, для диагностики рецидива инфаркта (в первые 28 дней) целесообразно определять КФК-МВ или БСЖК, концентрация которых снижается в течение 1—2 дней после приступа.

Забор крови на сердечные маркеры проводится в зависимости от времени начала приступа и специфики изменения концентраций ферментов: не стоит ожидать высоких значений КФК-МВ в первые 2 часа.

Неотложная помощь пациентам оказывается вне зависимости от результатов лабораторной диагностики, на основании клинических и электрокардиографических данных.

Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенологические методы нечасто используются в практике кардиологов для диагностики инфаркта миокарда.

Согласно протоколам, рентгенография органов грудной клетки показана при:

- подозрении на отек легких (одышка и влажные хрипы в нижних отделах);

- острой аневризме сердца (расширение границ сердечной тупости, перикардиальная пульсация).

УЗИ сердца (эхокардиография)

Комплексная диагностика острого инфаркта миокарда подразумевает раннее ультразвуковое исследование сердечной мышцы. Метод эхокардиографии (ЭхоКГ) информативен уже в первые сутки, когда определяются:

- снижение сократительной способности миокарда (зоны гипокинезии), что позволяет установить топический (по локализации) диагноз;

- падение фракции выброса (ФВ) — относительный объем, который попадает в систему кровообращения при одном сокращении;

- острая аневризма сердца — расширение полости с формированием кровяного сгустка в нефункционирующих участках.

Кроме того, метод используется для выявления осложнений ИМ: клапанной регургитрации (недостаточности), перикардита, наличия тромбов в камерах.

Радиоизотопные методы

Диагностика инфаркта миокарда при наличии сомнительной ЭКГ-картины (например, при блокаде левой ножки пучка Гисса, пароксизмальных аритмиях) подразумевает использование радионуклидных методов.

Наиболее распространенный вариант — сцинтиграфия с использованием пирофосфата технеция (99mTc), который накапливается в некротизированных участках миокарда. При сканировании такой области зона инфаркта обретает наиболее интенсивный окрас. Исследование информативно с 12 часов после начала болевого приступа и до 14 дней.

Изображение сцинтиграфии миокарда

МРТ и мультиспиральная компьютерная томография

КТ и МРТ в диагностике инфаркта используются сравнительно редко из-за технической сложности исследования и невысокой информативности.

Компьютерная томография наиболее показательна для дифференциальной диагностики ИМ с тромбоэмболией легочной артерии, расслоения аневризмы грудной аорты и других патологий сердца и магистральных сосудов.

Магнитно-резонансная томография сердца отличается высокой безопасностью и информативностью в определении этиологии поражения миокарда: ишемическое (при инфаркте), воспалительное или травматическое. Однако длительность процедуры и особенности проведения (необходимо неподвижное состояние пациента) не позволяют проводить МРТ в острый период ИМ.

Дифференциальная диагностика

Наиболее опасные для жизни патологии, которые необходимо отличать от ИМ, их признаки и используемые исследования представлены в таблице ниже.

| Заболевание | Симптомы | Лабораторные показатели | Инструментальные методы |

|---|---|---|---|

| Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) |

|

|

|

| Расслаивающая аневризма аорты |

| Малоинформативны |

|

| Плевропневмония |

| Развернутый анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, высокая СОЭ |

|

Источник

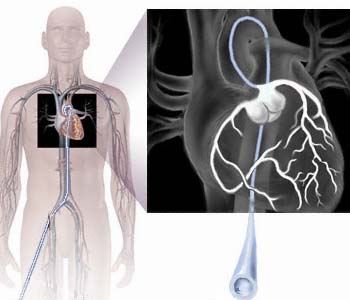

Коронароангиография – рентгеноконтрастный метод исследования, с помощью которого оценивается состояние артерий сердца. Коронарография наиболее точный и достоверный способ диагностики ишемической болезни сердца, который позволяет решить вопрос о тактике лечения пациента в каждой конкретной ситуации, например о возможности продолжения лечения медикаментами, необходимости проведения таких лечебных процедур, как ангиопластика и стентирование или аортокоронарного шунтирования.

Данная процедура является инвазивной, что подразумевает введение специального катетера в условиях операционной и может выполняться как для диагностических целей, так и для контроля состояния сосудов после уже проведенных операций.

Коронарография – рентгеноконтрастный метод исследования, который является наиболее точным и достоверным способом диагностики ИБС, позволяя точно определить характер, место и степень сужения коронарной артерии.

Этот метод является «золотым стандартом» в диагностике ИБС и позволяет решить вопрос о выборе и объеме проведения в дальнейшем таких лечебных процедур как баллонная ангиопластика и коронарное шунтирование.

Задачи коронарографии:

- определить локализацию и анатомическое строение венечных артерий;

- идентифицировать наличие и степень стенозирования просвета артерии;

- определить точную локализацию поражения и протяженность;

- определить диаметр просвета артерии (неизмененный и в месте стеноза);

- установить наличие и степень выраженности коллатеральных сосудов.

Показания к проведению коронарографии

- высокий риск осложнений по данным клинического и неинвазивного обследования, в том числе при бессимптомном течении ИБ;

- неэффективность медикаментозного лечения стенокардии;

- нестабильная стенокардия, не поддающаяся медикаментозному лечению, возникшая у больного синфарктом миокарда в анамнезе, сопровождающаяся дисфункцией левого желудочка, артериальной гипотонией или отеком легких;

- постинфарктная стенокардия;

- невозможность определить риск осложнений с помощью неинвазивных методов;

- предстоящая операция на открытом сердце (например, протезирование клапанов, коррекция врожденных пороков сердца и т. д.) у больного старше 35 лет.

Этапы проведения коронарографии

Коронарография проводится как в плановом, так и экстренном порядке. Показания для проведения коронарографии определяет Ваш лечащий врач, который назначит необходимые анализы и исследования, необходимые для выполнения процедуры.

На первом этапе осуществляется отбор больных на диагностическую процедуру, проводятся необходимые дополнительные обследования.

Показания к коронароангиографии:

- выявленная или подозреваемая ИБС;

- боли за грудиной, подозрительные на стенокардию;

- инфаркт миокарда;

- планируемая операция по поводу пороков сердца;

- сердечная недостаточность, желудочковые нарушения ритма.

Показания к коронарографии определяются лечащим врачом в соответствии с принятыми критериями. В ходе подготовки пациента к проведению КАГ выполняются необходимые анализы и исследования. Помимо этих, могут выть назначены дополнительные исследования.

Второй этап амбулаторной КАГ– собственно процедура ангиографии. Пациент поступает в палату дневного стационара. После оценки стабильности его состояния, проводится премедикация и он транспортируется в рентгенооперациюнную, где и выполняется процедура коронарографии. После обезболивания зоны доступа приступают к исследованию – специальный катетер проводят через артерию предплечья в просвет коронарных артерий. С помощью катетера в кровь вводится рентгеноконтрастное вещество, благодаря которому просвет сосудов становится видимым на специальном приборе – ангиографе. В ходе коронарографии устанавливают степень и размер поражения коронарных сосудов, что и определяет дальнейшую тактику лечения. Данная процедура является малотравматичной, что позволяет проводить ее под местной анестезией без применения общего наркоза. Длительность процедуры, как правило, не превышает 20 мин. Из операционной больной в сопровождении медицинского персонала доставляется в палату дневного стационара.

Третий этап амбулаторной КАГ- наблюдение за пациентом в условиях палаты дневного стационара в течение 4-5 часов после выполненного исследования. В палате больной может пить воду или соки без ограничений, обедать. При отсутствии осложнений пациента отпускают домой.

Третий этап амбулаторной КАГ- наблюдение за пациентом в условиях палаты дневного стационара в течение 4-5 часов после выполненного исследования. В палате больной может пить воду или соки без ограничений, обедать. При отсутствии осложнений пациента отпускают домой.

В день проведения амбулаторной КАГ пациент получает заключение с рекомендациями о дальнейшей тактике лечения и диск с результатомкоронарографии.

При возникновении осложнений во время выполнения КАГ или в контрольный период предусмотрена госпитализация больных в блок интенсивного наблюдения стационара.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Мне 56 лет, у меня ишемическая болезнь сердца. Кардиолог рекомендует провести коронарографию. Я не очень понял, что это такое?

Ответ: Коронарография – исследование сосудов сердца, которые как корона охватывают сердце, снабжая его богатой кислородом кровью. Они называютсякоронарными артериями. Сужение коронарных артерий приводит к снижению кровоснабжения сердца, что приводит к кислородному голоданию, т.е. к ишемии сердца. Знать в каком состоянии артерии сердца очень важно, т.к. препятствие кровотоку можно устранить, радикально избавив человека от симптомовишемической болезни сердца.

Вопрос: Как выполняется коронарография?

Ответ: Коронарография – рентгеновское исследование, при котором в сосуды сердца с помощью гибкого тонкого зонда вводят специальное контрастное вещество. В момент прохождения контрастного вещества по сосудам проводят кратковременную рентгеновскую съемку со значительным увеличением на аппаратуре высокого разрешения. Малейшие изменения коронарного русла видны “как на ладони”. Результаты фиксируются в цифровом формате, доступны для просмотра на любом персональном компьютере.

Вопрос: Коронарография проводится под наркозом?

Ответ: Никакого общего обезболивания не требуется. В области паха или на запястье определяют пульс, под местной анестезией с помощью прокола в просвет артерии проводят зонд или катетер. Исследуемый не чувствует как продвигается катетер по сосудам, т.к. внутри артерий нет чувствительных нервных окончаний. Болевых ощущений нет, пациент в полном сознании и вместе с оператором следит на мониторе за ходом исследования. Длительность процедуры не более 15-20 мин. Необходимо дальнейшее наблюдение за пациентом в течение нескольких часов. В отделении коронарография проводится исключительно доступом через лучевую артерию (на запястье). Сразу после исследования пациент может вставать, ходить, повязка на руке его ни в чем не ограничивает (см. амбулаторная коронарография). Спустя 4 часа пациент выписывается домой. Если исследование проводится через пах, то необходим постельный режим и срок пребывания в клинике удлиняется до суток.

Вопрос: Если при коронарографии сужения в сосудах сердца не обнаружено, то нет и ишемической болезни сердца?

Ответ: Да, отсутствие изменений в коронарных артериях практически исключают диагноз ишемической болезни сердца. В редких случаях ишемия сердечной мышцы может возникать и при наличии “нормальных” коронарных артерий, однако отсутствие поражения артерий сердца самый надежный предсказатель хорошего прогноза. Это очень важная информация для выбора правильной тактики ведения пациента.

Вопрос: В каком возрасте выполняют коронарографию, какие противопоказания к коронарографии?

Ответ: Коронарографию выполняют в любом возрасте, во всех случаях, когда в ее проведении есть необходимость, а именно если у больного есть стенокардия, после инфаркта миокарда. Коронарография, в первые часы инфаркта миокарда, дает возможность определить где закупорка сосуда, вызывающая инфаркт и сразу же устранить ее. Коронарография необходима всем взрослым с пороками сердца перед операцией, перед “большими” сосудистыми операциями. У ряда пациентов с высоким риском ишемической болезни сердца, например с сахарным диабетом, симптомов болезни может не быть. В этом случае коронарография, по сути, единственный надежный способ исключения или подтверждения ишемической болезни.

Перечень документов и анализов, необходимых для проведения коронароангиографии

- общий анализ крови,

- группа крови,

- Rh-фактор,

- пробы на вирусы гепатита В и С, ВИЧ, RW,

- ЭКГ в 12 отведениях,

- Эхо-КГ.

При необходимости могут быть проведены дополнительные исследования. Обследования пациент может пройти как в поликлинике по месту жительства, так и в клинике где предстоит пройти коронарографию.

После госпитализации Вас осматривает лечащий врач и при необходимости привлекаются специалисты других специальностей. Уточняется состояние на момент проведения коронарографии, объясняется суть и возможные результаты процедуры.

Пациент доставляется в кабинет рентгеноэндоваскулярной хирургии.

Процедура является малотравматичной – во время всей процедуры пациент находится в сознании.

После проведения местной анестезии приступают к исследованию – специальный катетер проводят через бедренную артерию и верхнюю часть аорты в просвет коронарных артерий.

В ряде случаев катетер вводится через артерию предплечья, что уменьшает срок наблюдения после выполненной коронарографии.

Через катетер вводят рентгеноконтрастное вещество, которое током крови разносится по коронарным сосудам. Процесс фиксируется при помощи специальной установки – ангиографа.

Результат выводится как на монитор, так и помещается в цифровой архив.

В ходе коронарографии устанавливают степень и размер поражения коронарных сосудов, что и определяет дальнейшую тактику лечения.

При необходимости, после согласования с пациентом, возможно одновременное проведение баллонной дилатации и (или) установка сосудистых эндопротезов – стентов.

После проведения исследования специалист демонстрирует пациенту запись его коронарографии и объясняет степень поражения коронарных сосудов, рекомендует дальнейшую тактику лечения.

После проведенного исследования на руки пациенту выдается письменное заключение и запись коронарографии на CD-диске.Это позволяет использовать запись для изучения специалистами в любом лечебном учреждении, на любом компьютере при определении динамики заболевания.

Коронарография в плановом порядке бесплатно для больного проводится в СПб ГБУЗ ГБ №40, как и последующие, по показаниям, методы лечения – баллонная ангиопластика со стентированием коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование.

Консультации кардиолога для определения показаний к коронарографии и назначения даты этой процедуры проводятся в реабилитационном корпусе СПб ГБУЗ ГБ №40 по вторникам и четвергам с 14 ч до 16 ч в 426 кабинете на 4 этаже.

Для консультации необходимы:

- паспорт, медицинский полис;

- аправление из поликлиники, в которой Вы наблюдаетесь;

- медицинские обследования, среди которых должны быть ЭКГ, результат ЭХОКГ( УЗИ сердца), результат холтеровского мониторирования ЭКГ.

Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий проводятся в плановом порядке по федеральной квоте, которая оформляется в нашем учреждении (больному так же этот вид лечения бесплатен) при наличии у больного:

- паспорта;

- медицинского полиса;

- СНИЛС.

____________________________________________

Консультации кардиолога для определения показаний к коронарографии и назначения даты этой процедуры проводятся в реабилитационном корпусе СПб ГБУЗ ГБ №40

по вторникам и четвергам с 14 ч до 16 ч в 426 кабинете на 4 этаже.

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться по следующим телефонам:

437-30-88, +7 (911) 901-78-29

← Назад

Источник