Что такое инфаркты внутренних органов

Инфаркт— это мертвый участок органа или ткани, выключенный из кровообращения в результате внезапного прекращения кровотока (ишемии). Инфаркт —разновидность сосудистого (ише-мического) коагуляционного либо колликвационного некроза

Причиныразвития инфаркта:

• острая ишемия, обусловленная длительным спазмом, тромбозом или эмболией, сдавлением артерии;

• функциональное напряжение органа в условиях недостаточного его кровоснабжения.

Макроскопическая картина инфарктов. Форма, величина, цвет и консистенция инфаркта могут быть различными.

Форма инфаркта. Обычно инфаркты имеют клиновидную форму. При этом заостренная часть клина обращена к воротам органа, а широкая часть выходит на периферию.

Величина инфарктов. Инфаркт может охватывать большую часть или весь орган (субтотальный или тотальный инфаркт) или обнаруживаться лишь под микроскопом (микроинфаркт).

Цвет и консистенция инфарктов. Если инфаркт развивается по типу коагуляционного некроза, то ткань в области омертвения

уплотняется, становится суховатой, бело-желтого цвета (инфаркт миокарда, почек, селезенки). Если инфаркт образуется по типу колликвационного некроза, то мертвая ткань размягчается и разжижается (инфаркт мозга или очаг серого размягчения).

зависимостиот механизма развития и внешнего вида различают:

• белый (ишемический) инфаркт (в результате полного прекращения притока артериальной крови в органах);

• красный (геморрагический) инфаркт (из-за выхода в зоне инфаркта крови из некротизированных сосудов микроциркуляторного русла);

• белый инфаркт с геморрагическим венчиком.

Различают асептический и септический инфаркты. Большинство инфарктов внутренних органов, не соприкасающихся с внешней средой, являются асептическими. Септические инфаркты возникают при попадании вторичной бактериальной инфекции в некротизированные ткани.

Микроскопически мертвый участок отличается потерей структуры, контуров клеток и исчезновением ядер.

Наибольшее клиническое значениеимеют инфаркты сердца (миокарда), головного мозга, кишечника, легких, почек, селезенки.

В сердце инфаркт обычно белый с геморрагическим венчиком, имеет неправильную форму, встречается чаще в левом желудочке и межжелудочковой перегородке, крайне редко — в правом желудочке и предсердиях. Омертвение может локализоваться под эндокардом, эпикардом, в толще миокарда или охватывать всю толщу миокарда. В области инфаркта на эндокарде нередко образуются тромботические, а на перикарде — фибринозные наложения, что связано с развитием реактивного воспаления вокруг участков некроза.

В головном мозге выше виллизиева круга возникает белый инфаркт, который быстро размягчается (очаг серого размягчения мозга). Если инфаркт образуется на фоне значительных расстройств кровообращения, венозного застоя, то очаг омертвения мозга пропитывается кровью и становится красным (очаг красного размягчения мозга). В области ствола мозга ниже виллизиева круга также развивается красный инфаркт. Инфаркт локализуется обычно в подкорковых узлах, разрушая проводящие пути мозга, что проявляется параличами.

В легких в подавляющем большинстве случаев образуется геМморрагический инфаркт. Причиной его чаще служит тромбоэмболия, реже — тромбоз при васкулите. Участок инфаркта хорошо отграничен, имеет форму конуса, основание которого обращено к плевре. На плевре в области инфаркта появляются наложения фибрина (реактивный плеврит). У острия конуса, обращенного к корню легкого, нередко обнаруживается тромб или эмбол в ветви легочной артерии. Омертвевшая ткань плотна, зерниста, темно-красного цвета.

В почках инфаркт белый с геморрагическим венчиком, конусовидный участок некроза охватывает либо корковое вещество, либо всю толщу паренхимы.

В селезенке встречаются белые инфаркты, нередко с реактивным фибринозным воспалением капсулы и последующим образованием спаек с диафрагмой, париетальным листком брюшины, петлями кишечника.

В кишечнике инфаркты геморрагические и всегда подвергаются септическому распаду, что ведет к прободению стенки кишки и развитию перитонита.

Инфаркт — необратимое повреждение ткани, которое характеризуется некрозом как паренхиматозных клеток, так и соединительной ткани.

Скорость течения инфаркта и время, требуемое для окончательного заживления, изменяются в зависимости от размеров поражения. Маленький инфаркт может зажить в пределах 1—2 недель, для заживления большего участка может понадобиться 6—8 недель и больше.

Неблагоприятные исходы инфаркта: гнойное его расплавление, в сердце — миомаляция и истинный разрыв сердца с развитием гемотампонады полости перикарда.

Значение инфаркта определяется локализацией, размерами и исходом инфаркта, но для организма всегда чрезвычайно велико прежде всего потому, что инфаркт — ишемический некроз, т. е. участок органа выключается из функционирования.

Источник

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 октября 2019;

проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации

Перейти к поиску

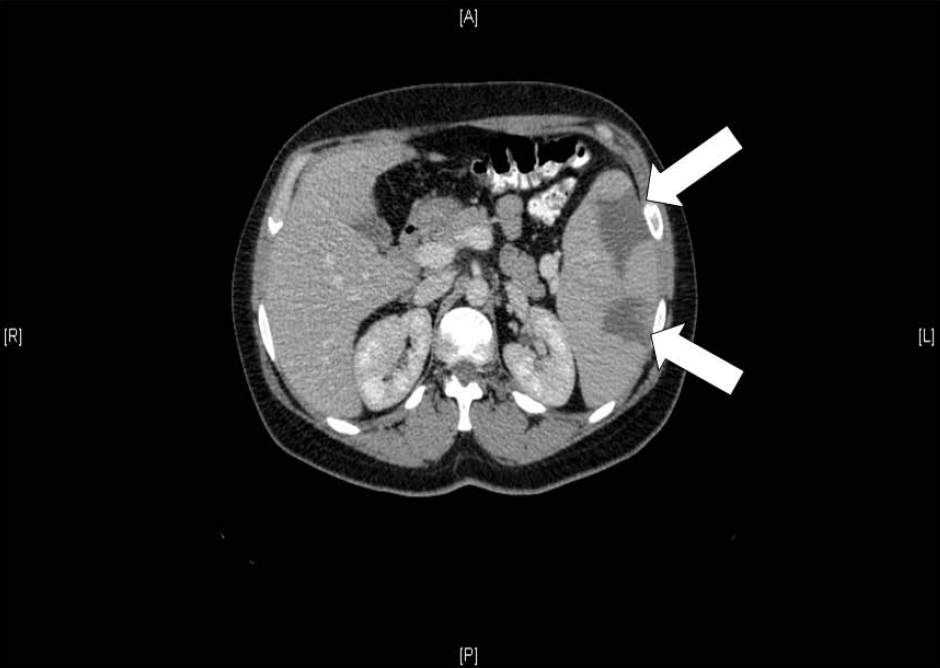

Компьютерная томограмма, демонстрирующая инфаркты селезёнки (белые стрелки).

Инфаркт передней стенки левого желудочка сердца.

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа вследствие острого недостатка кровоснабжения[1]. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии при недостаточности коллатерального кровообращения[2].

Термин применим ко всем метаболит-активным органам, однако наиболее часто в употреблении встречаются:

- инфаркт миокарда;

- инфаркт мозга (ишемический инсульт);

- инфаркт таламуса;

- инфаркт мышцы конечности;

- инфаркт почки;

- инфаркт селезёнки.

См. также[править | править код]

Воспроизвести медиафайл

Видео, описывающее механизм сердечных приступов. Английский с русскими субтитрами.

- Ишемия

- Инсульт

Примечания[править | править код]

- ↑ Инфаркт // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- ↑ Инфаркт / Е. А. Коган // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

Литература[править | править код]

- Инфаркт — статья из Большой советской энциклопедии.

Это заготовка статьи по патологии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |

Для улучшения этой статьи желательно:

Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником. |

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Инфаркт&oldid=108204648

Категория:

- Инфаркт

Источник

Общие сведения

Инфаркт кишечника – острое нарушение мезентериального кровообращения с последующим некрозом кишки и развитием перитонита. Данная патология является одной из серьезных проблем абдоминальной хирургии. Чаще всего эмболия, тромбоз, атеросклероз и неокклюзионная ишемия сосудов кишечника возникают на фоне тяжелой патологии сердца. В связи с увеличением процента пожилого населения и омоложением сердечно-сосудистой патологии инфаркт кишечника встречается все чаще (0,63% сравнительно с единичными случаями в конце прошлого века). Средний возраст пациентов – 70 лет, преобладают женщины (более 60%). Учитывая солидный возраст больных и массу фоновых заболеваний, решить вопрос о хирургической тактике лечения бывает достаточно сложно.

Еще одной проблемой является то, что поставить диагноз достаточно сложно, а подтвердить его без проведения ангиографии до операции практически невозможно. Вследствие ошибочной диагностики затягивается предоперационная подготовка; за это время происходят необратимые изменения в кишке, приводящие к смерти пациента. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы инфаркт кишечника значительно омолодился (каждый десятый пациент моложе 30 лет), а радикальная резекция кишечника в поздней стадии заболевания приводит стойкой инвалидизации.

Инфаркт кишечника

Причины

Все причинные факторы, приводящие к инфаркту кишечника, можно разделить на три группы: тромботические, эмболические и неокклюзионные. Тромботический вариант патологии характеризуется тромбозом мезентериальных артерий (реже вен) в их проксимальных отделах. Чаще всего тромб локализуется в устье верхней брыжеечной артерии. К тромбозу висцеральных ветвей аорты может приводить повышенная свертываемость крови, полицитемия, сердечная недостаточность, панкреатит, травмы, опухоли, прием гормональных контрацептивов.

Эмболический вариант заболевания развивается при закупорке брыжеечных сосудов тромбоэмболами, мигрировавшими из проксимальных отделов сосудистого русла. Причиной этого чаще всего служат мерцательная аритмия, формирование пристеночных тромбов на фоне инфаркта миокарда, аневризмы аорты, выраженные нарушения коагуляции. После обтурации сосуда эмбол может смещаться в дистальные отделы и ветви сосуда, вызывая прерывистую, мигрирующую ишемию.

Неокклюзионный вид инфаркта кишки связан не с обтурацией висцеральных сосудов, а со снижением притока крови по ним. Причинами ограничения висцерального кровотока могут быть мезентериальный тромбоз, снижение фракции сердечного выброса, выраженная аритмия, спазм сосудов брыжейки, гиповолемия при шоке, сепсисе, обезвоживании. Факторы из перечисленных трех групп нередко комбинируются.

Классификация

Заболевание может протекать с компенсацией, субкомпенсацией и декомпенсацией кровотока. Кроме того, выделяют три последовательные стадии инфаркта кишечника: ишемии, инфаркта и перитонита. В первой стадии изменения в кишечнике еще обратимы, а клинические проявления в основном связаны с рефлекторными реакциями организма.

В инфарктной стадии происходит некроз кишечника, деструктивные изменения продолжаются даже после восстановления кровотока. Защитные свойства кишечной стенки постепенно ослабевают, бактерии начинают проникать сквозь все ее слои в брюшную полость. В стадии перитонита происходит распад тканей кишечной стенки, геморрагическое пропотевание с развитием тяжелейшего воспаления брюшины.

Лечение инфаркта кишечника

Первая стадия патологии (ишемическая) обычно длится не более шести часов. В этот период пациента беспокоят сильные боли в животе, вначале схваткообразные, затем постоянные. Локализация боли зависит от того, какой отдел кишечника поражен: при ишемии тонкой кишки беспокоит боль в околопупочной области, восходящей и слепой кишки – в правой половине живота, поперечно-ободочной и нисходящей – в левой половине.

Боль очень сильная, однако не соответствует полученным при осмотре пациента объективным данным. При пальпации живот мягкий, малоболезненный. Для данного заболевания характерно острое появление болевого синдрома, однако возможно и постепенное, иногда двухэтапное начало заболевания. Кроме болей в животе, больной может жаловаться на тошноту, рвоту, диарею. Аускультация живота в начальной стадии выявляет повышенную перистальтику, которая постепенно ослабевает в течение нескольких часов.

В стадиях инфаркта и перитонита состояние больного прогрессивно ухудшается. Кожные покровы бледные, сухие. Боль постепенно ослабевает, а при полном некрозе стенки кишечника полностью исчезает, что является плохим прогностическим признаком. Язык сухой, с налетом. Живот вздутый, но поскольку для патологии характерно позднее появление симптомов раздражения брюшины, живот долгое время остается мягким.

Патогномоничен симптом Кадьяна-Мондора: при пальпации в брюшной полости определяется цилиндрическое плотно-эластичное образование, малосмещаемое и болезненное — отекший участок кишки и брыжейки. При аускультации брюшной полости участки тимпанита (звонкого звука над перераздутыми петлями кишечника) чередуются с участками притупления звука (над некротизированными петлями). Выпот в брюшной полости (асцит) может формироваться уже через несколько часов от начала заболевания.

Если заболевание прогрессирует, явления интоксикации и обезвоживания нарастают, больной становится безучастным, апатичным. Даже если начать оказание помощи пациенту на этой стадии, состояние может прогрессивно ухудшаться, наступает кома, начинаются судороги. На заключительном этапе болезни смертность достигает практически 100%.

Цель лечения – устранение всех патогенетических звеньев заболевания. Один из основополагающих принципов терапии тромбоза мезентериальных сосудов – раннее начало фибринолиза. Однако начало патогенетического лечения на догоспитальном этапе возможно только теоретически, потому что этот диагноз практически никогда не ставится до госпитализации пациента и обследования с участием абдоминального хирурга.

Сразу после госпитализации начинают коррекцию патологии, которая привела к развитию инфаркта кишечника, одновременно с инфузионной терапией. Инфузия кристаллоидных и коллоидных растворов призвана возместить недостающий объем циркулирующей крови, восстановить перфузию ишемизированных участков кишки. Начиная кардиотропную терапию, следует отказаться от использования вазопрессоров, так как они вызывают спазм сосудов брыжейки и усугубляют ишемию. При неокклюзионной ишемии показано введение спазмолитиков для улучшения висцерального кровотока.

Консервативная терапия оправдана только при отсутствии у пациента признаков перитонита. Наибольшая эффективность достигается при терапии, начатой в первые два-три часа от появления симптоматики. Чем дольше будет длиться этап консервативного лечения, тем меньше шансов на благоприятный исход, поэтому этап нехирургической терапии должен быть максимально кратким. При отсутствии быстрого эффекта проводится ургентная операция. То же касается и предоперационной подготовки – чем она короче, тем выше шансы на выздоровление.

Радикальными считаются лишь оперативные вмешательства на сосудистом русле (при наличии показаний — в сочетании с резекцией кишечника). Изолированная резекция некротизированной кишечной петли без удаления тромба из сосуда не устраняет основной патогенетический механизм возникновения инфаркта кишечника, а значит – не приводит к улучшению состояния пациента. Если оперативное вмешательство произведено в сроки более 24 часов от начала заболевания, лапаротомия в 95% случаев лишь констатирует необратимые изменения в большей части кишечника. Радикальная резекция пораженной кишки в такой ситуации не предотвращает смерти больного.

Если была произведена обширная резекция кишечника, в послеоперационном периоде пациенту может потребоваться консультация гастроэнтеролога для определения тактики энтерального и парентерального питания. Иногда такие пациенты требуют пожизненного частичного или полного парентерального питания с помощью внутривенного введения углеводов, белковых и жировых фракций.

Диагностика

Низкая информированность врачей догоспитального этапа об инфаркте кишечника значительно затрудняет своевременную диагностику. Позднему выявлению данной патологии способствует недостаточная оснащенность стационаров диагностическим оборудованием (ангиограф, компьютерный томограф). Однако заподозрить инфаркт кишечника можно и с помощью другим методов исследования. На УЗИ органов брюшной полости выявляется утолщенная стенка кишечника, наличие свободной жидкости в брюшной полости. Дуплексное цветное ультразвуковое сканирование является единственным достоверным УЗ-методом диагностики тромбоза мезентериальных сосудов.

Обзорная рентгенография органов брюшной полости информативна на более поздних стадиях, когда становятся видны чаши Клойбера, кишечные арки. Проведение контрастной рентгенографии не рекомендуется, так как она не предоставляет каких-либо ценных для постановки диагноза данных, но значительно затягивает этап диагностики. МСКТ органов брюшной полости позволяет провести более точное исследование петель кишечника (дает возможность обнаружить газ в брыжейке и стенке кишки), а МРТ мезентериальных сосудов – оценить состояние сосудистого русла, обнаружить тромбы и эмболы.

Наиболее точным методом исследования является ангиография мезентериальных сосудов. Данное исследование рекомендуют проводить в двух проекциях – прямой и боковой. Такая методика позволяет вычислить точную локализацию патологического процесса, выявить пораженные ветви висцеральных сосудов, определить тактику и объем оперативного вмешательства. Помогает в диагностике и определении лечебной тактики и консультация врача-эндоскописта.

Диагностическая лапароскопия дает возможность визуально оценить состояние петель кишечника, выявить некоторые патогномоничные для инфаркта кишечника признаки. К ним относят изменение цвета кишечной стенки, отсутствие пульсации краевых сосудов, изменение сосудистого рисунка (продольный вместо поперечного). Выявление данных признаков позволяет выставить показания к ургентной операции даже при невозможности проведения ангиографии. Противопоказаниями к лапароскопии являются выраженное вздутие кишечника, наличие обширных лапаротомий в анамнезе, крайне тяжелое состояние пациента.

Специфических лабораторных признаков патологии, особенно в начальных стадиях заболевания, не существует. В общем анализе крови по мере развития заболевания нарастает лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево. Анализ кала на скрытую кровь также становится положительным на стадии некроза кишечника. Некоторые авторы указывают на повышение уровня лактата в крови как на специфичный признак инфаркта кишечника.

Прогноз и профилактика

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Прогноз неблагоприятный, так как заболевание редко своевременно диагностируется, а на поздних стадиях оперативное лечение часто бывает неэффективным. Несмотря на усовершенствование диагностических и лечебных мероприятий, смертность при различных формах патологии достигает 50-100%. Профилактика инфаркта кишечника заключается в своевременном лечении приводящих к нему заболеваний (аортальные и митральные пороки сердца, аритмии, атеросклероз, тромбофилии).

Источник