Восстановительный период после инфаркта головного мозга

Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения, — распространенное заболевание, которое может поразить не только пожилых людей. Большинству наших граждан не свойственно вести здоровый образ жизни, так же как и посещать врача в профилактических целях. Между тем в России самый высокий в мире показатель смертности от инсульта. А среди тех, кто сумел его пережить, лишь 20% возвращаются к прежнему образу жизни. Для успешного восстановления очень важно вовремя распознать инсульт и начать лечение. О том, что это за болезнь, как ее диагностировать и возможно ли полное восстановление после инсульта, читайте в нашем обзоре.

Что такое ишемический инсульт головного мозга и как его распознать

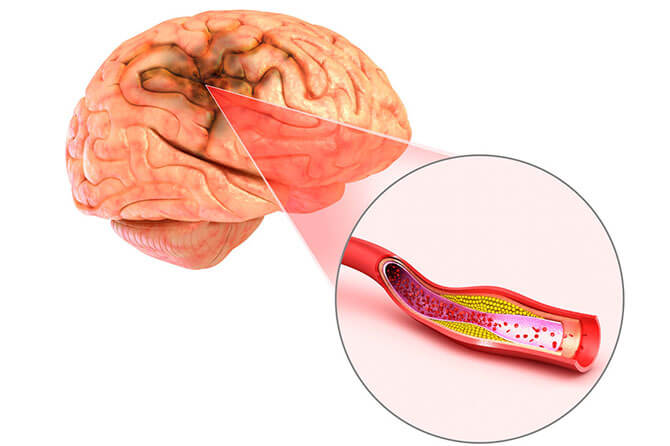

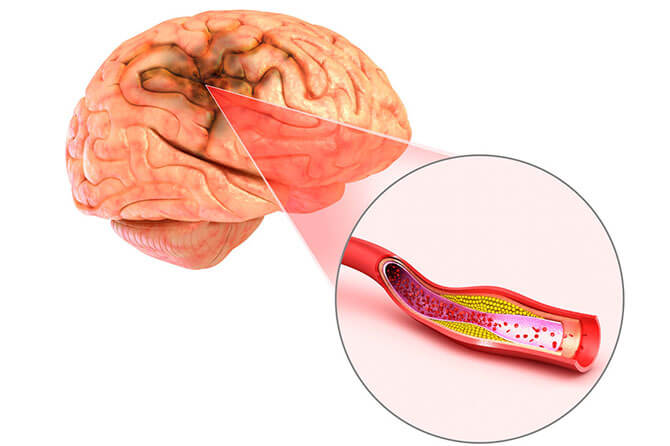

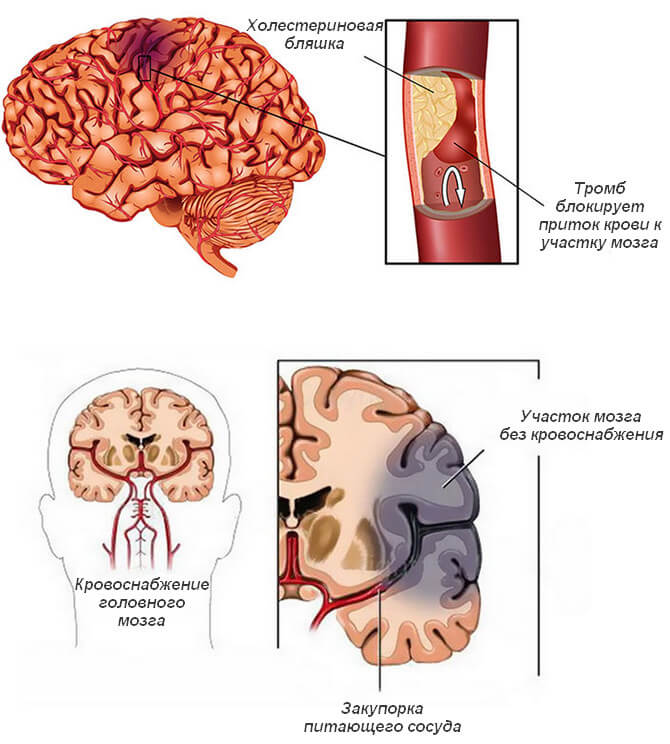

Ишемический инсульт — это острая недостаточность мозгового кровообращения, влекущая за собой нарушения неврологических функций. Острый ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосуда тромбом, или эмболом. Из-за нарушенного кровообращения участки головного мозга гибнут, а те функции, которые они контролировали, нарушаются.

Различают следующие виды ишемического инсульта в зависимости от механизма развития этого заболевания:

- Атеротромбоэмболический. Возникает из-за атеросклероза крупных артерий.

- Кардиоэмболический: эмбол формируется в полости сердца при аритмиях, пороках сердца, эндокардите и других заболеваниях.

- Лакунарный — возникает из-за перекрытия относительно мелкого сосуда.

- Инсульт другой этиологии. Как правило, вызывается такими редкими причинами, как расслоение стенки крупной мозговой артерии, мигренозный приступ (сама по себе мигрень — явление нередкое, чего нельзя сказать об истинных мигренозных инфарктах мозга), наследственные сосудистые заболевания.

- Инсульт неустановленной этиологии. Его диагностируют, когда есть несколько равновероятных причин, и даже полноценное обследование не позволяет выявить конкретный фактор, вызвавший инсульт. Кроме того, обследование, к сожалению, проводится далеко не всегда.

Медицинская статистика

В США инсульт ежегодно поражает около 800 000 человек, в 82–92% случаев речь идет об ишемическом инсульте головного мозга[1]. В России ежегодно регистрируется 400 000 инсультов, 70–85% из которых — ишемические[2].

«Классическими» факторами риска инсульта являются:

- возраст старше 50 лет;

- артериальная гипертензия;

- болезни сердца, особенно сопровождающиеся аритмиями;

- сахарный диабет;

- курение, злоупотребление алкоголем;

- ожирение.

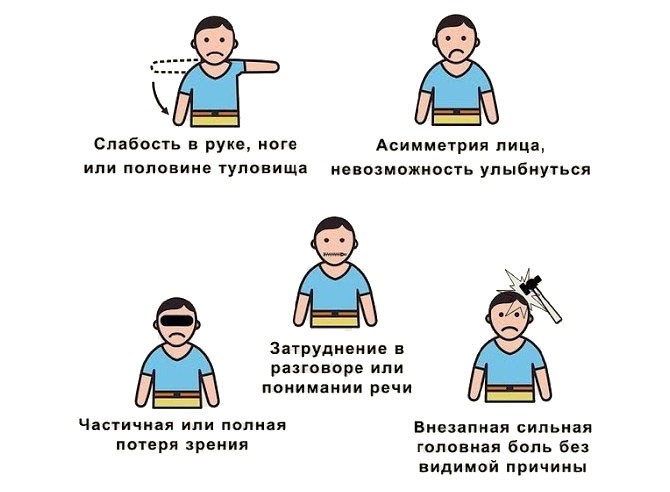

Обычно ишемический инсульт мозга начинается внезапно, на фоне полного здоровья, наиболее часто — ночью или под утро. Для инсульта характерны такие проявления:

- парез (паралич) половины тела, конечности, намного реже — всего тела;

- нарушение чувствительности половины тела;

- нарушение зрения на один или оба глаза;

- выпадение полей зрения;

- двоение в глазах;

- неразборчивая речь из-за нарушения произношения (дизартрия);

- перекошенное лицо;

- снижение или полная потеря координации движений (атаксия);

- головокружение;

- нистагм (непроизвольные движения глазных яблок);

- несвязная речь, смешение понятий (афазия);

- нарушение сознания.

Чаще всего при ишемическом инсульте симптомы возникают не изолировано, а в различных комбинациях. Самый простейший тест, который можно сделать до приезда врача:

- Попросить больного улыбнуться/оскалить зубы. При инсульте улыбка асимметрична, лицо перекошено.

- Попросить поднять обе руки, согнув их на 90 градусов, если больной сидит или стоит, и на 45 градусов, если лежит, и удерживать в течение пяти секунд. При инсульте одна рука опускается.

- Попросить повторить простейшую фразу. При инсульте речь неразборчива.

Очень важно!

При появлении любого из признаков инсульта необходимо немедленно вызывать скорую!

При ишемическом инсульте все, что можно сделать в домашних условиях, — уложить пострадавшего, приподняв его голову, освободить от тугого ремня, расстегнуть воротник, дамам — снять бюстгальтер. Тиражируемые в Интернете методики «кровопускания», растирания мочек ушей и прочие — это бессмысленное издевательство над больным человеком.

Если начинается рвота или пациент теряет сознание — поверните голову человека на бок, достаньте язык больного из ротовой полости и прижмите так, чтобы он не западал. На этом самостоятельная помощь при ишемическом инсульте заканчивается.

Важно!

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать никакие лекарства, тем более пытаться дать их человеку, потерявшему сознание!

Последствия ишемического инсульта головного мозга

Последствия ишемического инсульта можно разделить на несколько больших групп:

- Двигательные нарушения. В зависимости от того, какой именно участок мозга поражен и какой масштаб этого поражения, может быть нарушены подвижность лица, одной или нескольких конечностей. Это самая частая проблема после инсульта. В случаях, когда поражаются отделы мозга, ответственные за глотание, пациент не может самостоятельно питаться, приходится устанавливать назогастральный зонд.

- Речевые нарушения. Могут быть двоякого происхождения: либо поражаются участки мозга, ответственные за артикуляцию, либо — отвечающие за распознавание и формирование речи.

- Когнитивные и эмоционально-волевые расстройства. У пациента снижается интеллект, вплоть до деменции, ухудшается память, рассеивается внимание. Часто меняется настроение, человек становится «капризным» и «плаксивым», может развиться депрессия.

Но все эти последствия ишемического инсульта головного мозга четко вырисовываются после того, как пройдет острый период болезни. Поначалу же на первый план выходят уже описанные симптомы: головная боль, двигательные нарушения и измененная речь, нарушение сознания. Становится нестабильным артериальное давление, возможно нарушение ритма сердца. Может подняться температура, начаться судороги.

Лечение в стационаре

Врач, обследуя пациента, изучает его неврологический статус: чувствительность, рефлексы… В западных странах КТ- и МРТ-ангиография — стандарт обследования. В нашей же стране они проводятся далеко не всем. При этом без МРТ и КТ ошибки при диагностике ишемического инсульта совершаются в 10% случаев даже при очевидной клинической картине[3]. Обследования должны быть сделаны экстренно сразу после госпитализации, именно поэтому пациент с подозрением на инсульт в идеале должен как можно быстрее оказаться в крупном сосудистом медицинском центре.

При лечении ишемического инсульта позиция современной медицины следующая: «время = мозг», то есть потерянное время — потерянный мозг. Существует так называемое терапевтическое окно: время, в течение которого возникшие изменения могут быть обратимы при условии оказания грамотной медицинской помощи. Это время в случае ишемического инсульта составляет от трех с половиной до шести часов.

Мировая статистика говорит о том, что большая часть времени теряется на догоспитальном этапе: лишь половина пациентов, почувствовав недомогание, звонит в скорую, остальные пытаются связаться с родственниками или семейным врачом[4]. В российских условиях время может быть потеряно и в стационаре: далеко не во всех городах есть крупные сосудистые центры, где обратившимся способны оказать квалифицированную помощь, большинство больниц в глубинке, диагностировав ишемический инсульт головного мозга, лечение проводят по старинке — ноотропами. Эти средства в свое время показали эффективность при исследованиях на животных, но последние клинические исследования не подтверждают их действенность при инсульте[5].

Американские стандарты лечения предполагают, что в течение 60 минут после поступления пациента с подозрением на инсульт он должен быть обследован, приведен в стабильное состояние (осуществляется контроль дыхания, артериального давления, частоты сердечных сокращений)[6] и направлен на тромболитическую терапию. Российские клинические рекомендации не столь суровы: до начала тромболитической терапии должно пройти не более четырех с половиной часов[7], после чего она может считаться неэффективной.

Еще до госпитализации врач скорой помощи начинает так называемую базисную терапию, которая продолжается в приемном покое. Ее цель — стабилизировать состояние пациента и поддержать работу органов и систем. Базисная терапия включает:

- контроль температуры тела — при ее повышении сверх 37,5°C вводится парацетамол, допускается использовать физические методы охлаждения (бутыли с холодной водой, грелки со льдом);

- борьбу с головной болью — в ход идут препараты на основе парацетамола, кетопрофена, трамадола;

- купирование судорог (если есть);

- поддержание водно-электролитного баланса путем введения 0,9% раствора хлорида натрия;

- контроль и коррекция артериального давления;

- контроль и коррекция сердечной деятельности;

- контроль уровня глюкозы в крови;

- кислородотерапию по показаниям.

Специфическое же лечение после ишемического инсульта — это тромболитическая (восстановление кровотока в сосуде) и антикоагулянтная (предотвращение появления тромбов) терапия.

Тромболитическая терапия

Внутривенно вводят тканевый активатор плазминогена, который запускает цепочку биохимических реакций, растворяющий тромбы.

Показания: возраст больного 18–80 лет; прошло не более четырех с половиной часов с момента начала заболевания.

Противопоказания:

- прошло более четырех с половиной часов со времени начала заболевания либо время его начала неизвестно (ночной инсульт);

- повышенная чувствительность к используемым лекарствам;

- артериальное давление выше 185/110;

- признаки внутричерепного кровоизлияния, опухоли мозга, аневризмы сосудов мозга, абсцесса мозга;

- недавние операции на головном или спинном мозге;

- подтвержденная язва желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в последние шесть месяцев;

- кровотечения из ЖКТ или половой системы (у женщин) в последние три месяца;

- прием противосвертывающих средств.

Это далеко не полный перечень противопоказаний, всего их более 30.

Одновременно с введением тромболитических средств другие лекарства не вводятся. 90% от необходимой дозировки вводится внутривенно струйно, оставшиеся — капельно в течение часа. Параллельно врач наблюдает за состоянием пациента. Неврологический статус проверяют каждые 15 минут — во время введения препарата, каждые 30 минут — в течение последующих шести часов, далее — каждые 24 часа. С таким же интервалом проверяется артериальное давление. В течение суток после тромболизиса нельзя делать внутримышечные инъекции и проводить катетеризацию подключичной вены.

Самое частое осложнение тромболитической терапии — кровотечение.

Учитывая большое количество противопоказаний, в развитых странах тромболизис проводят не более чем у 5% пациентов[8].

Антитромбоцитарные средства

Применяют через сутки после тромболизиса, а если он не проводится, то в острейшем периоде. «Аспирин» незначительно снижает смертность от инсульта и предупреждает возникновение повторного.

Механическая тромбэкстракция

Это современная и наиболее перспективная методика восстановления кровоснабжения в мозговых артериях. Тромбы удаляют механическим путем с помощью высокотехнологичного инструментария под рентгенографическим контролем. В артерию вводят стент и продвигают его к месту закупорки. Затем тромб захватывают и извлекают посредством катетера.

В отличие от тромболизиса действие механической тромбэкстракции более продолжительное: она может быть эффективна в течение шести–восьми часов от начала развития инсульта. Кроме того, у нее меньше противопоказаний. Но для такой операции необходимо сложное оборудование, а проводить ее могут только высококвалифицированные сосудистые хирурги. Пока лишь немногие клиники в России имеют возможность выполнять механическую тромбэкстракцию.

Устранение отека мозга

Развивающийся отек мозга устраняют под контролем врачей с помощью диуретических средств. Длительность нахождения в стационаре будет зависеть от состояния каждого конкретного пациента.

Уход

Если в первые дни после ишемического инсульта пациенты погибают в основном от вызванных им нарушений деятельности нервных центров, то позднее смертность вызвана осложнениями, связанными с долгой неподвижностью:

- застойной пневмонией;

- тромбофлебитами и тромбоэмболией;

- пролежнями и их инфицированием.

Поэтому очень важно поворачивать пациента с боку на бок, не допускать, чтобы постельное белье сбивалось в складки. Уход после ишемического инсульта включает в себя и элементы реабилитации, начинать которую можно, как только жизнь пациента окажется вне опасности. Чем раньше начато восстановление после ишемического инсульта головного мозга, тем оно эффективней. Пассивная гимнастика, массаж позволят предупредить контрактуру — ограничения движения в суставах, которые возникают из-за полной неподвижности. Если пациент в сознании, можно начинать речевую гимнастику, пассивную стимуляцию мышц.

Восстановление после ишемического инсульта

Говорить о сроках восстановления после ишемического инсульта довольно сложно: все очень индивидуально.

Важно!

Чтобы мозг восстанавливался и перестраивался максимально активно, необходимо начать реабилитацию как можно раньше.

Основные принципы реабилитации, соблюдение которых увеличивает вероятность успешного восстановления:

- Раннее начало, в идеальном варианте — как только жизнь пациента окажется вне опасности.

- Последовательность, системность, продолжительность. Не нужно бросаться из крайности в крайность и хвататься за все доступные методы. Способы восстановления меняются в зависимости от состояния пациента. Если вначале это пассивная гимнастика и массаж, то позже показаны упражнения, для выполнения которых пациент должен приложить некоторые усилия. Постепенно в программу реабилитации включают лечебную физкультуру, занятия на тренажерах, в том числе роботизированных. Дополняют программу восстановления использованием физиотерапевтических методов.

- Комплексность. Инсульт приводит не только к двигательным нарушениям, но и к психоэмоциональным расстройствам. Поэтому восстанавливать приходится не только двигательные функции. Нередко бывает нужна помощь и логопеда, нейропсихолога, зачастую — психиатра. Необходимо выполнять упражнения для восстановления внимания, памяти, ассоциативного мышления. Очевидно, что обеспечить пациенту весь комплекс нужных мероприятий в государственных медицинских учреждениях с их постоянной нехваткой специалистов и очередью в несколько месяцев довольно трудно.

В идеальных условиях реабилитация состоит из нескольких этапов:

- Первый этап восстановления проходит в остром периоде в условиях отделения, куда госпитализирован пациент.

- После того как острый период закончился, восстановление продолжается в реабилитационном отделении стационара (если пациент не может передвигаться самостоятельно) или в реабилитационном санатории.

- Амбулаторно-поликлинический этап: пациент, если ему это под силу, посещает реабилитационный кабинет, при отсутствии такой возможности восстановление организуется на дому.

Прогноз восстановления

Смертность от инсультов в нашей стране самая высокая в мире: 175 летальных исходов на 100 000 человек в год[9]. При этом в течение месяца от инсульта умирают 34,6% пострадавших, в течение года — каждый второй заболевший. Из выживших только 20% удается восстановиться практически полностью (им не присваивается группа инвалидности). 18% выживших утрачивают речь, 48% — теряют способность двигаться[10]. Тем не менее при ишемическом инсульте, как видно, прогноз на полное выздоровление может быть вполне благоприятным.

Невозможно заранее предсказать, как надолго затянется восстановление. Здесь нужно учитывать факторы, ухудшающие прогноз и утяжеляющие последствия ишемического инсульта. Например:

- основной очаг поражения находится в функционально значимых зонах мозга — в речевых и двигательных центрах;

- большие размеры очага;

- пожилой возраст пациента — особенно для восстановления сложных двигательных навыков;

- грубые нарушения тонуса мышц конечностей;

- нарушение мышечно-суставного чувства — пациент не понимает, в каком положении находится конечность, если не видит ее;

- снижение уровня интеллекта;

- эмоциональные расстройства (депрессия).

Но неблагоприятный прогноз отнюдь не означает, будто ситуация бесперспективная. Напомним, что шансы на восстановление повышаются в случае:

- раннего начала реабилитации;

- сохранности интеллекта больного;

- активной заинтересованности самого пациента в восстановлении;

- адекватно подобранной программы восстановления.

Оперативность и точность действий — вот что в первую очередь важно для высоких показателей выживаемости и успешной реабилитации при ишемическом инсульте. Ученые подсчитали, что за час развития болезни человек теряет 120 миллионов нейронов и стареет на 3,5 года. Чтобы спасти больному жизнь и дать ему шанс на полное восстановление утраченных функций, необходимо как можно скорее доставить пострадавшего от инсульта человека в стационар, где ему смогут оказать медицинскую помощь.

Источник

Осложнения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний могут затрагивать работу центральной нервной системы. Артериальная гипертензия, атеросклероз и другие патологии нарушают кровоснабжение головного мозга. При полной закупорке сосудов, питающих орган, возникает инфаркт головного мозга. Это жизнеугрожающее состояние, при котором требуется незамедлительное лечение.

Что такое ишемический инфаркт мозга

Состояние представляет собой разрушение тканей органа, формирующееся из-за недостаточного притока крови к клеткам. Главной причиной возникновения болезни является ишемический инсульт – частичная или полная закупорка кровеносных сосудов. Из-за повреждения нейронов функции центральной нервной системы нарушаются. Симптомы патологии включают временный паралич мускулатуры, головную боль, снижение остроты зрения и нарушение сознания. Без лечения может наступить летальный исход.

Инфаркт головного мозга нельзя назвать самостоятельной болезнью. Размягчение тканей является следствием нарушения кровоснабжения органа, возникающего при ишемическом инсульте. При этом степень повреждения центральной нервной системы и тяжесть состояния пациента зависят от области формирования сосудистой закупорки. К распространенным осложнениям инсульта неврологи относят потерю слуха, снижение остроты зрения, паралич конечностей и нарушение мышления.

Обширный инфаркт головного мозга по распространенности занимает второе место среди всех причин летального исхода. Смертность я с каждым годом увеличивается. Пожилые люди, страдающие от хронических сердечно-сосудистых болезней, входят в группу риска. Своевременное лечение атеросклероза, повышенного кровяного давления, сахарного диабета и других недугов является основным способом профилактики неврологических расстройств ишемической природы.

Особенности работы органа

Головной мозг — это главная часть центральной нервной системы, отвечающая за обеспечение жизненно важных функций организма. Этот орган не только контролирует работу внутренних органов, но и поддерживает когнитивные способности, включая мышление, память и эмоции. Мозговое вещество образовано огромным количеством клеток (нейронов), соединенных друг с другом с помощью длинных и коротких отростков. Скопления клеток представляют собой ядра мозга, выполняющие специфические функции, а пучки отростков нейронов формируют проводящие пути, связывающие разные отделы центральной нервной системы.

Сохранение функций головного мозга невозможно без постоянного притока крови. Клеткам необходим кислород для высвобождения энергии. Даже кратковременная задержка притока крови может привести к развитию инфаркта, поскольку нейроны не способны накапливать кислород. Патологические изменения появляются в первые минуты после формирования сосудистой закупорки. Клетки центральной нервной системы не могут восстанавливаться, поэтому возможности реабилитации ограничены.

Классификация

Врачи классифицируют острую церебральную ишемию по причинам формирования патологии.

Основные виды:

- лакунарный инфаркт головного мозга — разрушение мозговых тканей на фоне закупорки мелкой артерии;

- инфаркт, формирующийся из-за расслоения стенки сосуда, повышенной свертываемости крови или другого, более редкого недуга;

- атеротромботический инфаркт — поражение мозга, являющееся следствием отрыва атеросклеротической бляшки;

- кардиоэмболический инсульт — задержка притока крови к нейронам, формирующаяся из-за болезней сердца;

- инфаркт мозга неуточненный, такой диагноз ставится при выявлении нескольких механизмов ишемии.

Другие виды классификации ориентированы на область поражения нейронов. Так, может возникать инфаркт мозжечка головного мозга или другой его части. Определение вида поражения важно для проведения успешного лечения и оценки прогностических данных.

Механизм формирования

Разнообразные неврологические расстройства, появляющиеся при инфаркте, образуются из-за нарушения жизнедеятельности нейронов различных отделов головного мозга. Сразу после задержки кислородного питания возникает каскад биохимических изменений в клетках. Истощение источников энергии приводит к нарушению работы клеточного транспорта. В нейронах увеличивается концентрация натрия, в результате чего в клетки поступает большое количество воды. Клеточный отек появляется в первые минуты после ухудшения кровотока.

Стадии процесса:

- Острейший этап повреждения нейронов в первые 72 часа после закупорки сосуда.

- Острый этап повреждения органа, сохраняющийся на протяжении месяца.

- Период восстановления центральной нервной системы, длительность которого варьируется от нескольких месяцев до двух-трех лет.

- Остаточные осложнения, сохраняющиеся в течение жизни больного.

Главным механизмом повреждения внутриклеточных структур головного мозга является массивный приток кальция в нейроны. Избыточное проникновение этого вещества в клетки сопровождается активацией ферментов, разрушающих важнейшие органеллы. При этом процесс размягчения тканей постоянно прогрессирует: из одного разрушенного нейрона высвобождаются токсичные вещества, поражающие соседние клетки.

Механизм развития инфаркта мозга

Механизм развития инфаркта мозга

В течение нескольких часов после возникновения ишемического инсульта нарушается барьерная функция сосудов. Белки вместе с жидкостью попадают во внеклеточное пространство, в результате чего отек органа усиливается. В последующие дни выраженный отек является главной причиной повреждения здоровых тканей. Активация иммунитета выступает в роли побочного негативного фактора, усиливающего нарушение движения крови в сосудах. Кроме того, в 5% случаях церебральная ишемия осложняется кровоизлиянием. В органе образуются гематомы, сдавливающие ткани.

Чем патология отличается от геморрагического инсульта?

Существует другой тип нарушения мозгового кровообращения, называемый геморрагическим инсультом. Опасные неврологические расстройства в этом случае обусловлены повреждением сосудистой стенки и проникновением крови в межклеточное пространство. Для такого типа болезни также характерны биохимические изменения, приводящие к смерти клеток, однако механизм образования недуга отличается. Геморрагический инсульт формируется из-за разжижения крови, черепно-мозговой травмы, повышенного артериального давления и других состояний, осложняющихся разрывом или истончением сосудистой стенки.

Причины развития

Ишемический инфаркт представляет собой осложнение острой или хронической сердечно-сосудистой патологии. Главным условием формирования заболевания является частичное или полное нарушение движения крови по сосудам головного мозга. Если снижение кровотока недостаточно выражено, у пациента образуется хроническая ишемия органа.

Непосредственные причины:

- Прогрессирующий атеросклероз. На стенках сосуда образуется жировая бляшка, замедляющая движение крови. Постепенный рост бляшки может привести к перекрытию сосуда на 50-75%. Также бляшка может оторваться от стенки сосуда и закупорить мелкую церебральную артерию. Неврологи называют такое состояние тромботической окклюзией.

- Образование тромбов в сердечной полости с последующей эмболией церебральной артерии. В сердце сгусток крови формируется из-за нарушения частоты сердцебиения и воспалительных процессов. Возникает кардиоэмболический инфаркт головного мозга.

- Нарушение движения крови в церебральных сосудах, появляющееся на фоне сужения артерий. Такой механизм формирования инсульта может быть связан с увеличением кровяного давления и деформацией шейного отдела позвоночника, осложняющейся сдавливанием артерий.

- Коагуляционные заболевания, характеризующиеся повышенной свертываемостью крови. При этом в любом сосуде может образоваться тромб.

- Воспалительные и инфекционные процессы в артериях и венах. Ишемия в этом случае формируется из-за сужения или тромбоза сосуда.

Перечисленные негативные факторы способны влиять на состояние разных сосудов. В 3% случаев у пациентов возникает венозный инфаркт, сопровождающийся застоем крови и отеком тканей мозга.

Факторы риска

Врачи рассматривают не только непосредственные механизмы образования инфаркта, но и различные формы предрасположенности к этому патологическому состоянию. Учитываются факторы риска, связанные с образом жизни, индивидуальным и семейным анамнезом пациента. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, влияющие на кровоснабжение головного мозга. Также огромную роль в развитии болезни играют патологии обмена веществ, способные напрямую или косвенно влиять на работу сосудов.

Выявление факторов риска играет ключевую роль в профилактике. От многих негативных влияний можно легко избавиться путем изменения образа жизни. Для обнаружения предрасположенности к ишемическому инсульту проводятся скрининговые обследования. Это диагностика сердечно-сосудистых и метаболических болезней, проводящаяся даже при отсутствии каких-либо жалоб со стороны пациента. Скрининг обязательно входит в программу диспансеризации.

Влияние образа жизни

Работа сердца и сосудов напрямую зависит от диетических предпочтений, физической активности, психологического благополучия и других аспектов жизни человека.

Ключевые факторы риска:

- неправильная диета — избыток жиров и простых углеводов в рационе способствует развитию атеросклероза;

- ожирение — избыточное отложение жира увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний;

- низкая физическая активность — сидячий образ жизни негативно влияет на кровоснабжение органов и венозный отток в тканях;

- вредные привычки — употребление алкогольных напитков и курение относятся к факторам риска возникновения атеросклероза и артериальной гипертензии.

Все перечисленные формы предрасположенности отлично поддаются профилактике. Изменить образ жизни необходимо как можно раньше, поскольку патологии сердца и сосудов все чаще диагностируются у молодых людей. Кроме того, профилактика инфаркта в пожилом возрасте менее эффективна.

Медицинские факторы

Немаловажную роль в развитии инфаркта играют уже имеющиеся заболевания.

Основные из которых:

- повышение уровня жиров и жироподобных веществ в крови — гиперлипидемия возникает из-за употребления вредной пищи и метаболических расстройств;

- увеличение кровяного давления — хроническая артериальная гипертензия на 50% увеличивает риск формирования инсульта;

- болезни сердца, сопровождающиеся нарушением сердцебиения и воспалением тканей — это различные формы аритмии, эндокардит и другие недуги;

- сахарный диабет — постоянно повышенная концентрация глюкозы в крови негативно влияет на состояние сосудистых стенок;

- неблагоприятный семейный анамнез — если близкие родственники пациента страдали от сосудистых патологий, индивидуальный риск формирования инсульта увеличивается;

- кратковременная остановка дыхания во время сна (многие люди, страдающие от ночного апноэ, не имеют каких-либо жалоб).

Почти все перечисленные патологические состояния гораздо чаще выявляются у мужчин и женщин в возрасте от 50 лет, поэтому скрининг сердечно-сосудистых расстройств обязателен для пожилых людей.

Клиническая картина

Симптомы инфаркта головного мозга возникают стремительно. Сначала появляются общемозговые нарушения, проявляющиеся сонливостью, слабостью, головокружением и кратковременной потерей сознания. Позже возникают симптомы поражения специфического отдела центральной нервной системы.

Признаки инфаркта головного мозга

Признаки инфаркта головного мозга

Дополнительные симптомы:

- временная потеря речи;

- одностороннее или двустороннее снижение остроты зрения;

- нарушения слуха;

- паралич мимических мышц лица, проявляющийся несимметричной улыбкой, опущением века одного глаза и другими аномалиями;

- нарушение подвижности верхних или нижних конечностей;

- сильная головная боль;

- нарушение походки;

- неспособность понимать чужую речь.

Для быстрого обнаружения характерных признаков болезни больного необходимо попросить улыбнуться, поднять обе руки вверх и сказать любое слово.

Возникающие осложнения

Негативные последствия ухудшения мозгового кровообращения возникают уже в первые дни после инфаркта. Некоторые осложнения проходят самостоятельно в течение нескольких месяцев после лечения, однако значительная часть неврологической симптоматики сохраняется.

Распространенные осложнения:

- паралич мышц, проявляющийся нарушением подвижности конечностей, изменением походки и мимики;

- речевые расстройства и нарушение проглатывания пищи;

- потеря памяти и снижение интеллекта.

Многие негативные последствия недуга связаны с конкретной областью поражения нервной системы. Инфаркт головного мозга правого полушария затрудняет восприятие предметов, расположенных в левой части зрительного поля, приводит к развитию апатии и депрессии. Последствия инфаркта головного мозга левого полушария чаще проявляются нарушением памяти и интеллекта.

Диагностические мероприятия

Диагностикой и лечением патологий центральной нервной системы занимаются неврологи. При возникновении симптомов инсульта пациента госпитализируют. Врач в приемном отделении уточняет жалобы, изучает индивидуальный анамнез и проводит общий осмотр. Оценка неврологического статуса помогает специалисту обнаружить специфические признаки нарушения кровоснабжения мозга. Точная диагностика невозможна без инструментальных обследований.

Эмболия мозговых артерий и осложнения этого состояния обнаруживаются с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Эти высокоинформативные методы визуальной диагностики дают возможность оценить степень повреждения тканей органа. На объемных изображениях мозга невролог выявляет изменения, обусловленные выходом жидкости в межклеточное пространство. Томография проводится не только во время первичной диагностики, но и в ходе дальнейшего лечения.

Лабораторные исследования

Для установления причины болезни и оценки степени тяжести состояния пациента потребуются результаты лабораторной диагностики. В первую очередь назначается биохимический анализ крови. Исследуется коагуляция крови для определения причины формирования тромбов. Метаболические расстройства, вроде сахарного диабета, также выявляются биохимическим исследованием крови.

Лечение инфаркта головного мозга

Пациента с признаками нарушения церебрального кровообращения госпитализируют в отделение интенсивной терапии. В острой период болезни главной задачей является поддержание жизненно важных функций. Назначается медикаментозная терапия, направленная на разрушение тромбов и разжижение крови. Препараты для тромболизиса и другие лекарственные средства вводятся внутривенно.

Плановая терапия проводится с помощью внутривенного введения растворов электролитов и лекарств для профилактики образования новых тромбов. Использование нейропротекторных веществ дает возможность сохранить здоровые нейроны. Если больной не может самостоятельно проглатывать пищу, питание проводится с помощью зонда.

В блоке интенсивной терапии пациента постоянно обследуют для своевременного устранения осложнений инсульта и контроля эффективности назначенного лечения. При значительном снижении концентрации кислорода в крови и невозможности самостоятельного дыхания проводится интубация с последующим подключением аппарата искусственной вентиляции легких.

Хирургические мероприятия

Инвазивные способы лечения назначаются при наличии соответствующих диагностических показаний. Различные вмешательства позволяют быстрее и эффективнее восстанавливать мозговое кровообращение.

Используемые методы:

- Внутрисосудистый тромболизис — введение лекарственных веществ, разрушающих тромб, непосредственно в церебральную артерию. Для этого врач помещает катетер в артерию паховой области, после чего постепенно перемещает трубку в сосудистую сеть головного мозга.

- Стентирование — эндоваскулярное вмешательство, необходимое для восстановления кровотока в поврежденной артерии. С помощью катетера хирург разрушает тромб и расширяет сосудистый просвет.

- Декомпрессивная трепанация черепа — создание небольшого отверстия в своде черепа с целью уменьшения внутричерепного давления и восстановления церебрального кровообращения. Эта процедура снижает риск летального исхода у тяжелых пациентов.

Хирургическое лечение показывает лучшие результаты при несвоевременной госпитализации и наличии крупных тромбов.

Прогноз и восстановление