Трудовая экспертиза при инсульте

Инфо

Мозговой инсульт часто сопровождается потерей сознания, нередко коматозным состоянием, так как при этом имеется выключение относительно большого участка мозга. Причиной инсульта может быть кровоизлияние в мозг, иногда с прорывом в желудочки, подоболочечное пространство, или прекращение кровоснабжения какой-либо области мозга на срок, достаточный для некроза, гибели паренхимы мозга. Омертвение части органа в связи с прекращением притока крови, лишением питания принято называть инфарктом. По отношению к мозгу этот термин употребляется редко, более распространено обозначать этот процесс размягчением, так как некротизированные части мозга распадаются и на вскрытии представляются размягченными. Как при кровоизлияниях, так и при размягчениях мозга развивается не только очаговое поражение, но и диффузное нарушение деятельности головного мозга. Наблюдающаяся при инсульте клиническая картина зависит от совокупности органического поражения того или иного отдела мозга и выраженности и распространенности диашиза. Функциональные нарушения, вызванные очаговым поражением мозга, остаются стойкими, если в дальнейшем не наступит компенсация, проторение новых связей.

Кровоизлияние в мозг наступает или в результате разрыва стенки сосуда, чаще всего милиарной аневризмы, или же вследствие повышенной проницаемости стенок сосудов (эритродиапедез). В первом, случае образуется гематома в веществе мозга, иногда кровь прорывается в желудочки или подоболочечное пространство; во втором случае кровь пропитывает мозговую ткань.

Клинический прогноз при кровоизлияниях плохой. Поэтому среди освидетельствованных во ВТЭК лиц, перенесших инсульт, последствия кровоизлияния встречаются во много раз реже, чем последствия размягчения мозга. Те больные, которые выживают, чаще остаются тяжелыми инвалидами.

Размягчение мозга наступает в тех случаях, когда та или иная часть мозга лишается притока крови. Это может быть следствием: 1) закупорки питающей артерии (эмболом, тромбом, воспалительными или облитерирующим процессом); 2) падения артериального давления. Падение артериального давления раньше всего отражается на питании именно тех отделов мозга, которые относятся к бассейну закупоренного сосуда или сосуда с резко суженным просветом. В случаях, когда коллатеральное кровоснабжение восстанавливается достаточно быстро, процесс может ограничиться ишемией, если же притока крови не будет долго, то наступает уже гибель мозговой паренхимы, некроз ее с последующим размягчением мозгового вещества. Таким образом, в настоящее время принято говорить не о тромботическом, а об ишемическом инсульте, так как, помимо тромбоза, часто причиной размягчения мозгового вещества является резкое внезапное падение артериального давления и ослабление сердечной деятельности, приводящее к выключению кровоснабжения мозга (гипоксии) в зоне атеросклеротических суженных сосудов.

Как показали наблюдения последних лет, закупорка сосуда может протекать клинически бессимптомно, если коллатеральное кровоснабжение достаточно полноценно обеспечивает питание мозговой ткани. Это подтверждается данными ангиографии, указывающими, что артерии, через которые образуются компенсаторные связи, могут увеличиваться в диаметре до 2,5 раз. Поэтому постепенное прекращение кровообращения по одному из магистральных сосудов может протекать асимптомно, если не нарушено коллатеральное кровоснабжение (в 15% случаев закупорка внутренней сонной артерии обнаруживается случайно на секции). Для диагноза окклюзии внутренней сонной артерии имеет значение: 1) отсутствие пульсации сонной артерии, а иногда подключичной и лучевой, на стороне, противоположной гемиплегии – «альтернирующий асфигмопирамидный синдром»; 2) снижение зрения и часто падение давления в центральной артерии сетчатки на стороне закупорки; 3) симптом Горнера на стороне тромбоза. Довольно распространенным за рубежом, но не безопасным диагностическим методом, который ни в коем случае не может быть рекомендован, является прижатие здоровой сонной артерии, что вызывает головокружение, судороги в противоположных конечностях, изменения на электроэнцефалограмме, иногда потерю сознания с падением артериального давления и брадикардией.

Благодаря современным достижениям в области хирургического лечения тромбоза сонных артерий клинически прогноз в случаях, когда показана операция, значительно улучшается. Однако в практике ВТЭК надо подходить очень осторожно при решении вопроса о трудоспособности таких больных и учитывать этиологию процесса, характер и степень выраженности нарушенных функций (гемипарез, патология органа зрения и др.), а также возможность повторного тромбоза.

Псевдобульбарный синдром возникает в результате множественных повторных нарушений мозгового кровообращения, протекающих по типу мелких тромбозов и приводящих к развитию множественных мелких кист или лакун в головном мозгу. Микроинсульты проходят малозаметно для больного: то ощущение слабости и головокружения в течение нескольких часов или дней, то кратковременная потеря речи, парез конечностей, эпилептиформный припадок, то ощущение онемения конечностей, выпадение поля зрения, преходящие состояния дезориентированности и спутанности сознания и т. п. Если размягчения локализуются в подкорковых узлах, то развивается акинез или замедленность движений, резкая ригидность тонуса мышц, дрожание рук, т. е. отмечается картина паркинсонизма. При двусторонних очагах размягчения в виде мелких кист во внутренней сумке, стволе головного мозга или подкорковом белом веществе повышаются сухожильные рефлексы, появляются координаторные синкинезии, патологические симптомы Бабинского, Россолимо и др., возникают псевдобульбарные симптомы (губной, ладонно-подбородочный, носогубной, ментальный рефлексы, поперхивание, затруднение глотания, дизартрия, насильственный плач).. При экспертизе трудоспособности больных с пневдобульбарным парезом надо учитывать, что выраженность функциональных нарушений сочетается у них, как правило, с довольно быстрым прогрессированием процесса, что указывает на неблагоприятный прогноз. Такие больные обычно нетрудоспособны.

Восстановление трудоспособности после инсульта зависит от характера и степени выраженности инсульта. После острого периода инсульта может наступить значительное восстановление нарушенных функций, однако для этого обычно требуется длительное время. Летальность при кровоизлияниях в мозг выше, чем при тромбозе мозговых сосудов, но когда больные выживают, восстановление нарушенных функций происходит у них обычно лучше, чем у больных с тромботическим размягчением головного мозга. В случаях, когда клинически предполагалось тромботическое размягчение, а в дальнейшем наблюдается постепенное и значительное восстановление нарушенных функций, можно считать, что имела место преимущественно ишемия без полной гибели мозговой ткани.

Критерием для определения степени утраты трудоспособности после нарушения мозгового кровообращения в отдаленном периоде является: выраженность нарушения функций: двигательных, речевых, зрительных, координаторных и др. Особенно большое значение имеют двигательные и речевые расстройства: при нуждаемости в постороннем уходе из-за паралича конечностей или афазии больным устанавливается первая группа инвалидности; при выраженном гемипарезе или частичной афазии, когда больные не могут выполнять никакой работы, но не нуждаются в постоянном постороннем уходе, им устанавливается вторая группа инвалидности. При нерезко выраженном геми- или монопарезе небольшое снижение мышечной силы, нерезко выраженные ограничения движений руки и ноги или только одной конечности – вопрос о трудоспособности больных решается с учетом их профессий, и либо им устанавливается третья группа инвалидности, либо, если нет противопоказаний к продолжению работы по специальности, они признаются трудоспособными.

Профилактика после инсульта основывается на правильной организации режима жизни больного, систематического врачебного наблюдения и, если нет противопоказаний к работе, рациональном трудовом устройстве, целесообразно с использованием динамического стереотипа.

Таким больным можно рекомендовать работу, не связанную со значительным нервно-психическим и физическим напряжением, без пребывания в условиях высокой температуры и влажности, вне контакта с сосудистыми и нейротропными ядами (свинец, мышьяк и др.). При нерезко выраженных остаточных явлениях гемипареза и удовлетворительном общем состоянии больные могут быть трудоустроены на работе, не связанной со значительным физическим напряжением, выполняемой преимущественно одной рукой, с участием паретичной во вспомогательных операциях, преимущественно сидя или с небольшими передвижениями (работа браковщика, контролера ОТК при наличии соответствующих знаний, раздатчика инструментов; небольшого объема хозяйственная, счетная, канцелярская работа, многие работы в профессиях интеллектуального труда). Квалифицированные рабочие (токари, слесари-ремонтники, фрезеровщики и др.) могут быть переведены на работу с использованием профессиональных навыков без значительного физического напряжения, но в облегченных условиях (бригадир, инструктор, слесарь-сборщик на мелких деталях).

Огромное влияние на динамику восстановительного периода оказывает не только первая медицинская помощь в остром периоде, но и рациональное ведение больного в течение нескольких месяцев после инсульта. Наблюдения, проведенные в ЦИЭТИН, показали, что у больных, лечившихся в домашних условиях, остаются более выраженные нарушения функций, чем у больных, которым проводилось лечение в стационаре. В настоящее время при организации специализированных неврологических отделений и нейрохирургических отделений, где проводится оперативное лечение больных с инсультом, и ранней перевозки больных в остром периоде инсульта перспективы безотлагательного лечения значительно увеличились.

Вопрос о клиническом и трудовом прогнозе после перенесенного мозгового инсульта может быть разрешен не ранее чем через 3-4 месяца, хотя восстановительный период длится значительно дольше. Поэтому сроки временной нетрудоспособности после инсульта колеблются в среднем от 3-4 до 5-6 месяцев. При хорошем прогнозе и нарастании восстановления нарушенных функций сроки временной нетрудоспособности должны быть продлены до 5-6 месяцев. Для клинического прогноза при нарушении мозгового кровообращения имеют значение динамика восстановления нарушенных функций, в том числе состояние психики. При неблагоприятном клиническом прогнозе, как в связи с выраженностью основного сосудистого заболевания, наличием сочетанных поражений других органов (например, инфаркт миокарда), пожилым возрастом больного и сопутствующими заболеваниями, так и в связи с плохой динамикой восстановления функций, показано направление во ВТЭК для перевода на инвалидность. В большинстве случаев после тяжелого инсульта восстановление нарушенных функций идет замедленным темпом, поэтому, как правило, надо считать противопоказанным для больных всякий труд в профессиональных условиях в течение года. Вынесение экспертного решения очень облегчается тогда, когда четко сформулирован развернутый диагноз заболевания с указанием стадии болезни, ее течения, характера и выраженности нарушенных функций.

Инвалидам с выраженными функциональными нарушениями (гемипарез, атактические расстройства) могут быть рекомендованы работы: 1) в специальных цехах, где можно создать значительно облегченные условия работы (сокращенный рабочий день, индивидуальные нормы выработки, дополнительные перерывы для отдыха); 2) в надомных условиях – без обязательных норм выработки, с доставкой в необходимых случаях (при затруднении самостоятельного передвижения) сырья на дом и приемом готовой продукции, а для лиц интеллектуального труда – работа консультативного характера.

ВТЭК при вынесении экспертного заключения должна располагать исчерпывающими данными о характере заболевания и его динамике. Поэтому при первичном освидетельствовании во ВТЭК больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга и последствиями перенесенных нарушений мозгового кровообращения необходимо требовать от лечебных учреждений представления следующих сведений: а) о характере, форме, стадии и особенностях течения основного сосудистого процесса; б) подробные данные неврологического обследования, сведения о динамике артериального давления, данные электрокардиограммы, результаты обследования глазным врачом, лабораторных анализов и других специальных методов исследования, которые были проведены для уточнения диагноза; в) описание характера и частоты кризов, в том числе тех, которые проводили к кратковременным перерывам в работе (без оформления больничных листов); г) описание инсульта и его последствий, т. е. какие функциональные нарушения и неврологические симптомы отмечались в остром периоде, какова была динамика дальнейшего течения, когда началось улучшение состояния, как оно протекало, в чем проявилось, какие патологические симптомы держались дольше и какие функциональные нарушения имеются в период направления на ВТЭК; д) описание комплекса проводившихся лечебных мероприятий как основного сосудистого процесса, так и последствий инсульта и их эффективность.

Важно установить, проводилось ли лечение только амбулаторно или стационарно, срок и длительность госпитализации, санаторное лечение. При повторных освидетельствованиях во ВТЭК необходимо получить все данные наблюдений лечебных учреждений за прошедший период и о сдвигах, отмеченных в состоянии больного.

Решение вопроса о состоянии трудоспособности больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга с последствиями инсульта облегчается тем, что ВТЭК располагает также и своими данными динамического наблюдения. Эти данные позволяют установить динамику функциональных нарушений, отмеченных при предыдущем освидетельствовании, и судить о том, имеются ли признаки прогрессирования процесса или же отмечается благоприятное его течение. При переосвидетельствованиях инвалидов врач-эксперт обязательно должен учитывать состояние психики больного (особенности эмоциональных реакций, характерологические изменения, органические изменения психики) и изменения за время, прошедшее после предыдущего освидетельствования.

При определении состояния трудоспособности и вынесении экспертного решения необходимо после уточнения клинического диагноза, характера течения процесса и клинического прогноза установить, насколько профессия и условия труда больного соответствуют его здоровью и функциональным возможностям. Весьма существенное значение имеет уточнение конкретных производственных условий в каждом случае, как при первичном освидетельствовании, так и при повторном, если больной приступил уже к работе. Иногда немалое значение имеет и бытовое обследование, которое может помочь врачу-эксперту в объективизации ряда симптомов, особенно состояния психики, а также поведения больного и фактического состояния его трудоспособности.

Переобучение и переквалификация для больных с заболеваниями сосудов головного мозга, как правило, недоступны.

Рациональное трудоустройство больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга является основой профилактики инвалидности, предупреждения наступления более тяжелой инвалидности. Профилактические мероприятия должны быть направлены в первую очередь на предупреждение кризов и мозгового инсульта. На ранней стадии развития сосудистых заболеваний головного мозга профилактика инвалидности осуществляется в основном через лечебные учреждения. В более поздних стадиях мероприятия по профилактике инвалидности переходят в ведение ВТЭК. Установление группы инвалидности есть одновременно профилактика более тяжелой инвалидности.

Еще по теме:

Имя

|

|---|

могут ли снять 3 группу при освидетельствовании на МСЭ после перенесенного инсульта |

Имя

|

могут ли снять 3 группу инвалидности после перенесенных инсультов ишемического и геморрагического |

Имя

|

Где пройти обследование бокового зрения после обширного инсульта? |

Имя

|

Господи,как все это страшно….вот и ищи потом виноватых…А я считаю, что виноват сам человек. Профилактику нужно делать. Вот я, например, знаю, что у меня предрасположенность есть…Поэтому регулряно курсом гинкоум принимаю, диету соблюдаю и спортом занимаюсь на постоянной основе. Как результат-сосуды в отличном состоянии. Каждый может сам себя обезопасить, если захочет |

Источник

Инсульт — одно из сложнейших заболеваний ЦНС, которое в 75–80% случаев заканчивается инвалидизацией пациента. Граждане РФ, столкнувшиеся с этой проблемой, имеют право на присвоение соответствующей группы инвалидности и получение материальной помощи от государства.

В следующем материале вы узнаете, кто может на такую помощь претендовать, как происходит оформление инвалидности после инсульта и какие документы для этого нужно собрать. Также рассмотрим вопрос отказа от присвоения инвалидности и возможных способах его опротестования.

Инсульт является острым критическим состоянием, при котором в головном мозге резко ограничивается кровоток либо происходит кровоизлияние. Это может произойти из-за закупорки сосуда холестериновой бляшкой либо его разрыва вследствие удара, чрезмерного повышения внутричерепного давления и пр. При любом виде инсульта нарушается нормальное кровоснабжение мозга.

Дефицит кислорода и других жизненно важных веществ приводит к гибели нервных клеток, которые регулируют всю работу организма: зрение, слух, двигательную и мыслительную активность. У разных больных нарушение этих функций проявляется в разной мере. Одни пациенты сохраняют способность двигаться и обслуживать себя. Другие нуждаются в круглосуточной помощи. В самой крайней степени у перенесшего инсульт может развиться полный паралич, при котором человек впадает в вегетативное состояние. Его кормят через желудочный зонд или внутривенно, полностью обхаживают.

Наиболее тяжелые последствия у 90% пациентов проявляются в первые 2–3 дня после инсульта. Затем кризис проходит. Организм «маленькими шажочками» начинает восстанавливать свои функции. В зависимости от локализации кровоизлияния (либо закупорки сосуда) процесс восстановления может занять до нескольких месяцев. Людям, которым повезло относительно легко выйти из инсульта, частично или полностью восстановить свои функции, важно очень бережно относиться к здоровью. Причина — высокий риск повторного инсульта. Обычно он происходит в течение 3-х лет после первого. Однако бывает и позднее, через 5–10 лет. И если инвалидность не наступила после первого инсульта, то после второго она почти наверняка будет.

Пациентам важно понимать, что право на оформление инвалидности после инсульта по Законодательству РФ имеют не все из них. Вопрос регулируется Федеральным законом РФ № 181 «О социальной защите инвалидов». В нем указано, какие показатели физического и психического здоровья дают пациенту право на помощь по инвалидности.

Основаниями для рассмотрения вопроса присвоения инвалидности могут быть следующие проблемы в здоровье пациента:

- частичное или полное отсутствие возможности самостоятельно передвигаться;

- нарушение пространственной ориентации;

- неспособность контролировать свое поведение;

- зависимость от помощи посторонних (родственников, медперсонала);

- неспособность выполнять элементарные действия, обслуживать себя в быту;

- проблемы с речью, слухом, зрением.

Безусловным основанием для присвоения инвалидности является вегетативное состояние пациента, 100% зависимость от помощи посторонних.

Группы устанавливаются в соответствии с состоянием пациента от самого «легкого» (III группа) — до самого тяжелого (I).

III группа

Третью группу инвалидности после инсульта дают лицам со стойкими — наблюдающимися на протяжении 3–4 и более месяцев — функциональными нарушениями средней тяжести. Пациент при этом может самостоятельно передвигаться. Присутствуют незначительные нарушения речи, ориентации в пространстве, психических реакций, но окончательно эти функции не утрачены.

Имеющиеся проблемы со здоровьем не мешают больному выполнять несложную работу. При этом есть ограничения по определенным видам деятельности: нельзя водить машину, работать с техникой, требующей высокой концентрации внимания, и т. п.

II группа

Вторая группа инвалидности после геморрагического, ишемического и других видов инсульта присваивается лицам, которые имеют серьезные нарушения функций организма на протяжении долгого времени.

Это может быть выраженный парез, отсутствие контроля мочевого пузыря или кишечника, определенные проблемы с самостоятельным передвижением, речевые дисфункции и пр.

I группа

Первую присваивают лицам с наиболее тяжелыми функциональными нарушениями. Обычно это пациенты, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя в быту, имеют серьезные психические, речевые и другие отклонения. Они требуют круглосуточного присмотра, помощи во всем. В эту же группу попадают лежачие больные и пациенты в вегетативном состоянии.

*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться с врачом. Медицинская лицензия: № ЛО-50-01-011920

Да, инвалидность иногда снимают. При третьей — реже второй — группе состояние пациентов со временем может меняться в лучшую сторону вплоть до полного восстановления дееспособности. Ввиду этого Законом РФ предусмотрено регулярное медицинское переосвидетельствование таких лиц.

В случае если медико-социальная комиссия признает, что перенесший инсульт человек полностью восстановился и может вернуться к обычной трудовой деятельности, инвалидность снимается. Все выплаты прекращаются. При отсутствии каких-либо улучшений на протяжении 4-х лет группа инвалидности присваивается пожизненно.

Оформление инвалидности — это всегда вынужденная мера, без которой больному зачастую просто трудно выжить. Для помощи людям, перенесшим инсульт, государство внедрило специальную программу реабилитации. В нее входят:

- лечебно-восстановительные мероприятия: прием специальных медпрепаратов, физио- и рефлексотерапия, ЛФК, лечебный массаж;

- санаторно-курортное лечение;

- социальная помощь: обучение элементарным навыкам самообслуживания, при наличии показаний — профессиональная переподготовка;

- психологическая помощь профильных психологов для профилактики депрессии и улучшения социальной адаптации инвалида;

- обеспечение слуховыми аппаратами, инвалидными колясками, памперсами, ходунками.

Присвоение инвалидности предполагает также выплату денежной компенсации.

Сейчас в законодательстве РФ принято такое понятие, как «страховая пенсия по инвалидности». Она назначается лицам, у которых есть хотя бы день страхового стажа. Сюда включается время, посвященное трудовой деятельности, уходу за ребенком или пенсионером старше 80-ти, другие предусмотренные законодательством случаи.

Размер пенсии назначается на основании так называемой «фиксированной платы» (далее — ФП). На январь 2020 года она составила 5 686,25 руб. Лицам, получившим инвалидность после инсульта, согласно установленной группе полагается:

- III группа — 50% ФП, что равно 2 846,13 ₽;

- II группа — 100% ФП = 5 686,25 ₽;

- I группа — 200% ФП = 11 372,50 ₽.

Эта сумма может быть увеличена, если инвалид содержит иждивенцев, живет или имеет трудовой стаж на Крайнем Севере. В некоторых населенных пунктах выплачивается дополнительная муниципальная помощь. Этот момент нужно уточнять у городских властей.

Размер фиксированной выплаты периодически пересматривается и индексируется. Повышение обычно составляет порядка 300 рублей в год.

Людям среднего и преклонного возраста, которые перенесли инсульт, категорически противопоказаны:

- тяжелые физические нагрузки;

- высокая физическая активность;

- стрессы;

- резкие перепады температуры;

- контакт с токсическими веществами;

- вибрационные нагрузки;

- работа в положении, при котором голова или корпус долгое время находятся под наклоном.

При выборе места работы нужно учитывать все эти рекомендации, а также индивидуальные особенности состояния больного.

После инсульта трудоустроенный пациент получает больничный на 4 месяца. Спустя этот срок можно обращаться в Медико-судебную экспертизу (МСЭ) для получения инвалидности.

Безработный гражданин может начинать процесс сразу после выписки. Даже если он обратится в МСЭ через 2 или 3 месяца после инсульта, в освидетельствовании ему не откажут.

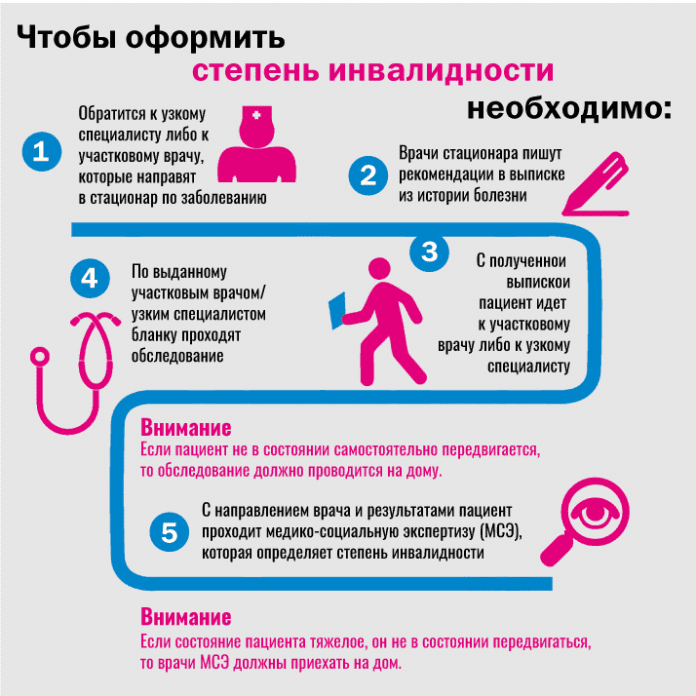

Для установления инвалидности после инсульта нужно сделать следующее:

- Обратиться в свою поликлинику. Рассказать терапевту о желании получить инвалидность после инсульта и имеющихся на данный момент симптомах.

- По специальному направлению врача пройти обследование у эндокринолога, кардиолога, отоларинголога, психиатра.

- Сдать кровь, мочу на анализы, сделать рентгенограмму черепа, УЗИ Доплера, ЭКГ, МРТ/КТ, УЗДГ сосудов. Также терапевт может назначить некоторые дополнительные исследования по индивидуальным показаниям пациента.

- Со всеми данными и направлением терапевта прийти на прохождение Медико-социальной экспертизы. При себе иметь паспорт.

- Написать заявление о желании оформить инвалидность.

- Пройти личный осмотр комиссии МСЭ. Членам комиссии нужно подробно и без стеснения рассказать обо всех имеющихся проблемах со здоровьем. Эти данные будут учтены во время принятия решения.

Перед тем, как оформить инвалидность после инсульта, настройтесь, что процесс будет долгим! Справки следует собирать тщательно. Проходить всех означенных в направлении специалистов — обязательно.

Процесс оформления инвалидности можно начать уже в стационаре — при соответствующих показаниях — или после выписки. Медэкспертиза лежачих пациентов проводится на дому.

Соблюдение порядка оформления инвалидности — не гарантия 100% положительного решения МСЭ. Комиссия может постановить, что состояние обратившегося гражданина удовлетворительно. Он способен работать и обеспечивать себя сам. В этом случае в присвоении группы инвалидности откажут.

При несогласии пациента или ухаживающих за ним родственников решение местной МСЭ можно оспорить в Федеральном бюро МСЭ. Туда необходимо передать свои медицинские справки, постановления, копию паспорта, заявление. Дела в этой организации рассматриваются в течение 30 суток.

Отрицательный вердикт Федерального бюро можно также опротестовать, но уже через суд. Постановление этой инстанции является окончательным. Пересмотру не подлежит.

Отказ МСЭ 100% законен в двух случаях:

- Состояние пациента не соответствует критериям ни одной группы инвалидности.

- Комиссия обнаружила фиктивные справки.

Во втором случае заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности за подделку документов (ст. 327 УК РФ).

Привлечь к ответственности можно и самих членов комиссии. Поводом для обращения в суд является откровенно хамское отношение к больному или игнорирование предоставленных им документов.

Пациент не согласен с тем, какая группа инвалидности после инсульта ему была присвоена, либо он вовсе получил отказ. Первое заявление на обжалование нужно подать в ту же комиссию. Повторное освидетельствование и пересмотр дела будет произведен в течение месяца.

Второе заявление подается в вышестоящий орган, Федеральное бюро МСЭ. При третьем обращении — на этом раз в суд — придется нанять адвоката и заручиться результатами освидетельствования, полученными в независимом медицинском центре.

Граждане, перенесшие инсульт в пенсионном возрасте, проходят процесс восстановления гораздо хуже молодых больных. 100% возвращение к состоянию, которое было до инсульта, случается крайне редко. Ввиду этого пенсионный возраст почти в 80% случаев становится критерием для присвоения пожизненной инвалидности.

Внимание! После получения положительного решения МСЭ пенсионеру-инвалиду нужно подать запрос в ПФР для доначисления пенсии по инвалидности. Там же ему будут назначены льготы.

Своя процедура оформления есть и у лежачих больных. Поскольку прикованный к постели пациент не может лично явиться в МСЭ, он назначает представителя. Вместе с нотариусом представитель приходит домой к больному. На месте составляется и подписывается доверенность.

Медицинское освидетельствование лежачего больного после инсульта может происходить по двум сценариям:

- Члены комиссии приходят домой к пациенту и производят осмотр.

- Больного перевозят в стационар и там проводят обследование.

Согласно Законодательству РФ, инвалиды всех групп должны регулярно проходить повторное медицинское освидетельствование. При III и II группе — ежегодно. При I — каждые 2 года. Если этого не делать, инвалидность будет автоматически снята.

При повторном освидетельствовании комиссия МСЭ может выявить улучшения в состоянии пациента. В этом случае будет подниматься вопрос о переходе на более «легкую» группу (I→II, II→III) или полной отмене инвалидности. При несогласии с вердиктом следует также обращаться в Федеральное бюро МСЭ для опротестования.

В противоположном случае — когда выявлены ухудшения или состояние вообще не изменилось — после 4-х лет присваивается бессрочная инвалидность.

Таковы основные условия присвоения групп инвалидности после инсульта, размеры материальной помощи, сроки повторных освидетельствований и способы опротестования отрицательных решений.

Смотрите фотографии сделанные в наших пансионатах. Фотографий много и смотреть их интересно!

Живые видеоролики из наших пансионатов. Большая коллекция для просмотра!

Источник