Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда препараты

Экстренная помощь при ОИМ на догоспитальном этапе должна быть направлена на:

- адекватное обезболивание;

- возобновление проходимости поврежденного сосуда, предупреждение реокклюзии (повторного прекращения кровообращения);

- поддержание проходимости венечных артерий, уменьшение агрегации тромбоцитов;

- ограничение зоны ишемии, профилактику или устранение осложнений.

Что такое тромболизис и как его проводят?

Тромболизис (ТЛТ) – это процесс растворения тромба под влиянием введённого в системный кровоток фермента, который вызывает разрушение основы тромба.

Препараты для проведения ТЛТ (тканевые активаторы плазминогена) делятся на прямые (Стрептокиназа) и непрямые (Альтеплаза, Актилизе, Тенектеплаза).

Препараты для проведения ТЛТ (тканевые активаторы плазминогена) делятся на прямые (Стрептокиназа) и непрямые (Альтеплаза, Актилизе, Тенектеплаза).

В механизме действия ТАП условно выделяют 3 этапа:

- Связывание фермента с плазминогеном, который находится на фибрине (образование тройного комплекса);

- ТАП способствует проникновению плазминогена в фибрин, превращая его в плазмин;

- Образовавшийся плазмин расщепляет фибрин на мелкие фрагменты (разрушает тромб).

Существует прямая зависимость между временем начала ТЛТ и прогнозом для пациента. В методических рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов указано на проведение тромболизиса до 12 часов от начала заболевания (далее введение препарата нецелесообразно).

Процедура ТЛТ вызывает активацию тромбоцитов, повышает концентрацию свободных мелких тромбов. Поэтому ТЛТ необходимо проводить вместе с адъювантной антитромбоцитарной терапией.

Тенектеплазу используют для ТЛТ на догоспитальном этапе. Ее вводят внутривенно болюсно (внутривенно струйно, с помощью шприца) на протяжении 10 секунд. Это ТАП III поколения, который имеет высокий профиль безопасности (низкий риск развития геморрагических и гемодинамических осложнений, аллергических реакций), не требует специфических условий хранения и просто в использовании.

Альтеплаза вводится в условиях стационара. После введения 5 тис ОД гепарина, болюсно вводят 15 мг препарата. Далее переходят на капельное введение 0,75 мг/кг на протяжении 30 минут и 0,5 мг/кг за 60 минут. Общая доза составляет 100 мг. Вся процедура проводиться на фоне непрерывной инфузии гепарина.

Альтеплаза вводится в условиях стационара. После введения 5 тис ОД гепарина, болюсно вводят 15 мг препарата. Далее переходят на капельное введение 0,75 мг/кг на протяжении 30 минут и 0,5 мг/кг за 60 минут. Общая доза составляет 100 мг. Вся процедура проводиться на фоне непрерывной инфузии гепарина.

Стрептокиназа вводится внутривенно капельно в дозировке 1,5 млн ОД разведенной на 100 мл физиологического раствора на протяжении 30-60 минут. Перед применением препарата вводят болюсно 5 тыс ОД гепарина с последующим возобновлением инфузии не ранее чем через 4 часа после окончания введения Стрептокиназы.

Согласно приказу министерства, после проведения ТЛТ пациента нужно доставить в специализированный стационар с возможностью проведения балонной ангиопластики или стентирования не позже 12 часов.

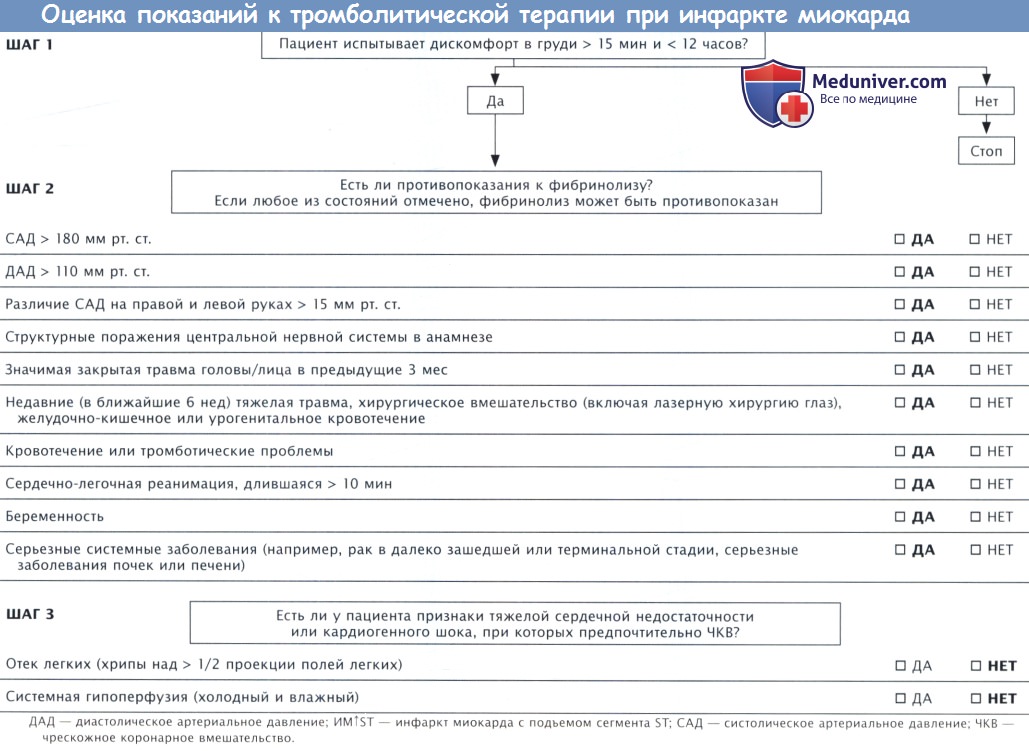

Показания к проведению

Показаниями к тромболизису при инфаркте миокарда являются:

- Длительный (более 20 минут) ангинозный приступ в первые 12 часов от его начала;

- Элевация сегмента ST на 0,1 мВ и более в двух смежных стандартных или 0,2 мВ в соседних перикардиальных отведениях ЭКГ;

- Полная блокада левой ножки пучка Гиса, которая возникла впервые в присутствии болевого синдрома.

ТЛТ показана в условиях отсутствия возможности проведения ПКВ за 90-120 минут с момента первого контакта с больным.

Тромболизис в случае инфаркта миокарда имеет право выполнять специализированная кардиологическая бригада скорой помощи укомплектована всем необходимым для купирования возможных осложнений.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания к тромболизису при инфаркте миокарда:

- Перенесенное геморрагическое ОНМК менее 6 месяцев назад;

- ЧМТ в анамнезе, хирургическое вмешательство до 3 недель;

- Желудочно-кишечное кровотечение менее 1 месяца назад;

- Нарушения свертывающей системы крови;

- Расслаивающая аневризма аорты;

- Рефрактерная артериальная гипертензия (САТ более 200 мм.рт.ст., ДАТ выше 110 мм.рт.ст.).

Относительные противопоказания:

- ТИА менее 6 месяцев назад;

- Систематическое применение прямых антикоагулянтов;

- Беременность, первые 28 дней после родов;

- Пунктированные сосудов крупного диаметра недоступных для компрессии;

- Длительная травматическая сердечно-легочная реанимация;

- Недавняя лазеротерапия заболеваний сетчатки глазного дна;

- Печеночная недостаточность;

- Язвенная болезнь желудка в стадии обострения;

- Инфекционный эндокардит;

- Диабетическая геморрагическая ретинопатия и другие кровоизлияния в сетчатку глаза.

Врач обязан предупредить пациента обо всех возможных противопоказаниях и осложнениях процедуры. Согласие на ТЛТ пациент подтверждает письменно в протоколе проведения тромболизиса.

Возможные осложнения тромболитической терапии (встречаются не более чем у 0,7% случаев):

- Паренхиматозные кровоизлияния, кровотечение в месте введения;

- Острые нарушения ритма – фибрилляция предсердия рассматривается как показатель реканализации (восстановление кровообращения) сосуда;

- Аллергическая реакция, лихорадка.

Клинические критерии успешной реперфузии (возобновление кислородного питания) миокарда:

- Быстрая регрессия болевого синдрома;

- Проявления во время введения тромболитика реперфузионных аритмий;

- Инволюция изменений ЭКГ (приближение сегмента ST к изолинии;

- Снижение уровня кардиоспецифических биохимических маркеров некроза.

На эффективность ТЛТ влияет и время суток – реканализация происходит хуже в утренние часы. В это время имеют максимальную дневные показатели активность тромбоцитов, коагуляторных процессов, вязкости крови, вазомоторного тонуса и природного ингибирования фибринолиза.

Выводы

Тромболитическая терапия входит в перечень стандартных мероприятий при оказании помощи больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе. Использование ТЛТ в первые часы от появления симптомов ОИМ позволяет спасти пациентов с потенциально некротизированным миокардом, улучшить функцию левого желудочка и снизить показатель смертности от ОИМ. Риск ретромбоза (повторная закупорка) снижает комбинация тромболизиса с гепаринотерапией и длительным применением Аспирина.

Источник

Для растворения тромба используют ферментные препараты, способные разрушать нити фибрина. Их применяют в первые часы после инсульта, инфаркта миокарда, легочной тромбоэмболии. Введение происходит обычным внутривенным способом или локальным подведением медикамента к тромбу. Самым частым и тяжелым последствием тромболитической терапии является кровотечение.

Основные препараты тромболизиса

Закупорка сосудов кровяным сгустком приводит к острым нарушениям кровообращения – инфаркт миокарда, почек, кишечника, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии. Основой тромба являются нити фибрина. Для их растворения применяются ферментные препараты. Их механизм действия основан на активации образования плазмина из плазминогена, обладающего способностью разрушать фибриновые волокна.

Эффективность этих препаратов сохраняется недолго, но из-за снижения содержания фибриногена повышенные антисвертывающие свойства крови продолжаются до суток. Ферменты, растворяющие тромбы, имеют одну важную особенность – при болезнях почек они не меняют свою скорость выведения, но при патологии печени их дольше обнаруживают в крови. Это может приводить к нежелательным последствиям – кровотечениям.

Все используемые тромболитики делятся на три поколения:

- первое – Стрептокиназа, Урокиназа;

- второе – Актилизе (альтеплаза);

- третье – Метализе (тенектеплаза).

У первых средств для тромболитической терапии имеется ряд недостатков: способность вызывать тяжелые аллергические реакции, кровотечения, короткое время нахождения в крови, что требует длительных инъекций (не менее часа). Это послужило поводом для разработок новых медикаментов, они имеют ощутимые преимущества в первые четыре часа после закупорки артерии или вены.

В дальнейшем их эффективность практически равная. Из всех этих препаратов чаще всего используется Стрептокиназа, в основном из-за низкой стоимости.

К главным противопоказаниям к тромболитической терапии относятся:

- неконтролируемое повышение давления крови (более 180/100 мм рт. ст.);

- кровотечение явное или недавнее желудочно-кишечное;

- кровоизлияние в головной мозг;

- тяжелые заболевания печени.

Рекомендуем прочитать статью о тромболизисе при инфаркте миокарда. Из нее вы узнаете о рассасывании тромбов, методике проведения процедуры, показаниях и противопоказаниях, возможных осложнениях.

А здесь подробнее о медикаментозном лечении инсульта.

Лекарства, которые наиболее эффективны при инфаркте миокарда, инсульте

Первое поколение препаратов представлено природными ферментами – Стрептокиназа (получена из стрептококка), Урокиназа (выделена из крови и мочи). Второе поколение действует непосредственно на фибриновые нити. Это тканевой активатор плазминогена, выделенный из тканей матки и меланомы – Актилизе. Методом генной инженерии его усовершенствовали и создали средство третьего поколения – Метализе.

Стрептокиназа

Она может проникать внутрь кровяного сгустка, запуская в нем процесс разрушения фибриновых нитей. Действует только на тромбы, которым не больше 7 дней. Максимальный тромболитический эффект наступает через 30 — 40 минут, длится на протяжении суток.

Для предотвращения распространенных аллергических реакций всегда вводится с гормональными средствами (Преднизолон или Дексаметазон). Нужно учитывать, что после ее применения на протяжении 2 — 3 лет сохраняется риск тяжелой аллергии.

Ее не рекомендуется назначать для тромболитической терапии повторно, так как к ней вырабатывается устойчивость. Считается основным средством для тромболизиса.

Введение Стрептокиназы реже приводит к геморрагическим инсультам, поэтому ее лучше использовать для пожилых людей, на фоне гипертонической болезни, при перенесенных инсультах или атаках ишемии мозга. Может быть эффективна при небольшом очаге некроза на задней стенке левого желудочка даже после 4 часов от начала приступа боли в сердце.

Урокиназа

Получают генно-инженерным путем или из клеток почек, мочи. Урокиназа обладает большей избирательностью действия, чем Стрептокиназа, растворяет преимущественно фибрин, но риск кровотечений не исключается. Так как является естественным для человека ферментом, то реже вызывает аллергию. Ее эффективность повышается при сочетании с Гепарином.

При распространенном атеросклерозе, повторной тромбоэмболии или инфаркте, повышенном весе тела и холестерине в крови нужны высокие дозы или внутрисосудистое введение.

Актилизе

Считается препаратом избирательного действия, так как влияет на предшественника плазмина, который находится в тромбе и связан с фибрином.

Через 20 минут в крови остается менее 10% от введенного средства. Актилизе не нарушает активность других факторов свертывания, способен растворять кровяные сгустки, которые не поддаются альтернативному лечению, не вызывает тяжелой аллергии, падения давления. Его применение ограничено стоимостью – одни флакон обойдется примерно в 27 000 рублей или 17 000 гривен.

Показан в первые 6 — 12 часов от начала инфаркта миокарда, 3 — 4,5 часа от развития инсульта или при массивной закупорке легочной артерии. Назначается пациентам, которым была применена Стрептокиназа ранее полугода назад, или есть на нее аллергия. Чаще рекомендуется больным молодого возраста, особенно при сопутствующей артериальной гипотензии.

Метализе

Произведен на основе альтеплазы рекомбинантным методом. Обладает такими преимуществами:

- быстрее начало тромболизиса;

- высокое сродство к фибрину (реже риск кровотечений);

- проходит в тромб на большую глубину;

- действует дольше Актилизе;

- Эффективное восстановление кровотока;

- сохраняет ткани, окружающие очаг разрушения;

- снижает смертность.

Может вызывать кровотечения в местах прокола сосуда при введении катетера или иглы. Растворение тромба в коронарных сосудах может привести к аритмии. До введения Метализе рекомендуется прием Аспирина, а после инфузии применяется Гепарин. Используется для больных до 75 лет, при обширном инфаркте или поражении передней стенки, максимально эффективен в первые 4 часа от появления острой боли в сердце.

Смотрите на видео о показаниях и противопоказаниях к проведению тромболизиса:

Способы растворения тромба

Для восстановления кровообращения в закупоренном сосуде используется два метода – внутривенное введение традиционным способом или локальное – непосредственно в сосуд, в котором находится тромб. Есть исследования, доказывающие, что оба метода достаточно эффективны в первые 6 часов от момента приступа, но максимум положительных результатов тромболизиса отмечается до окончания третьего часа.

Легче всего растворить тромб в вене, поэтому при тромбоэмболии легочной артерии (несет венозную кровь) нужны меньшие дозы ферментов, чем при атеросклеротическом поражении (инфаркте миокарда или головного мозга). При этом нужно учитывать, что растворение кровяного сгустка в глубокой вене нижних конечностей опасно его продвижением к сосудам легких.

При системном тромболизисе (внутривенное поступление медикамента в капельнице) есть недостаток – угроза кровотечения. Это вызвано высокой дозой препарата, что также повышает риск нежелательных последствий.

Но у него есть и достоинство – тромбоз практически никогда не бывает изолированным, поэтому растворению подвергаются и сгустки других локализаций.

При локальном (селективном) введении ферментов требуется рентгенологический контроль за продвижением катетера к месту закупорки. Это позволяет точно доставить тромболитик в зону нарушения кровотока и применить меньшую дозу. Его проведение возможно только в специализированных учреждениях врачами, владеющими внутрисосудистыми методиками. Он может быть эффективен на более поздних сроках (6 — 12 часов), чем системный.

Признаки успешного тромболизиса

При разрушении тромба артерии и вены постепенно восстанавливают свою проходимость, что отражается на клинической симптоматике. Наиболее очевидно это при ишемическом инсульте – у пациента нормализуется чувствительность конечностей и постепенно возвращается сила в мышцах, улучшается речь и сухожильные рефлексы. При легочной тромбоэмболии приходит к норме системное и легочное давление, снижается тяжесть одышки.

Для оценки изменений при инфаркте миокарда оценивают интенсивность боли и общую нормализацию самочувствия. Но для объективной оценки требуется проведение ЭКГ и лабораторной диагностики. Критериями эффективности являются:

- восстановление положения ST – возврат к изоэлектрической линии или не менее 70% положительной динамики на протяжении 2 часов;

- появление аритмий (недостаточно достоверный и опасный признак) – после возобновления кровотока возникают экстрасистолы, желудочковые тахикардии и фибрилляции, блокада проведения импульсов по миокарду;

- нормализация активности креатинфосфокиназы более быстрым темпом.

Для точного определения проходимости сосудов применяется ангиография, УЗИ с допплерографией.

Возможные осложнения

Самой тяжелой и частой нежелательной реакцией тромболитический терапии является высокий риск развития кровотечений. Они могут появиться в любой части тела, вызывать существенную потерю крови или даже завершиться смертью пациента. Встречаются как наружные, так и внутренние геморрагии.

Не исключается и внутричерепное кровоизлияние, которое сопровождается нарушением речи, параличом конечностей на половине тела, судорожным синдромом, нарушением сознания. Ишемический инсульт может трансформироваться в геморрагический, что замедляет восстановление головного мозга. Помимо этого, в результате введения фибринолитиков возникают:

- аллергические реакции;

- спазм бронхов;

- кожная сыпь, крапивница;

- отечность тканей;

- снижение давления, сосудистый коллапс;

- шоковое состояние;

- скопление крови в перикардиальной сумке;

- внутрипеченочное или легочное кровотечение;

- тромбоз и эмболия сосудов;

- кровохарканье;

- кровоточивость слизистых оболочек, десен, носа;

- желудочные и кишечные геморрагии;

- кровавая рвота;

- появление крови в кале, моче.

Ишемический инсульт как осложнение после тромболизиса

При инфаркте миокарда специфическим осложнением тромболизиса являются реперфузионные нарушения ритма – мерцательная аритмия, экстрасистолия, приступы тахикардии, фибрилляции. Эти состояния могут привести к остановке сокращений и необходимости медикаментозной терапии или дефибрилляции.

Также при восстановлении проходимости появляется или расширяется зона спящего (гибернирующего) миокарда, что сопровождается падением сократительной способности сердечной мышцы и развитием устойчивой формы сердечной недостаточности.

Развитие осложнений возрастает у пожилых пациентов и больных старческого возраста, а также при наличии:

- сахарного диабета;

- проведенного лечения антикоагулянтами (Варфарин), антиагрегантами (Аспирин, Курантил);

- недавнего кровотечения, операции, травмы, родов;

- проведенной сердечно-легочной реанимации;

- тяжелого поражения печени;

- острого панкреатита, язвенной болезни;

- злокачественного течения гипертонической болезни;

- новообразований;

- аневризмы или мальформации сосудов;

- инсульта с тяжелым течением, судорожным синдромом, мозговой комой.

Рекомендуем прочитать статью о гепарине при инфаркте. Из нее вы узнаете о фармакологическом действии препарата, противопоказаниях к применению, лечении и возможных осложнениях.

А здесь подробнее об илеофеморальном тромбозе.

Тромботическая терапия помогает восстановить проходимость артерий и вен при помощи фибринолитиков. Эти ферментные препараты способствуют растворению тромбов. Известно три поколения медикаментов. Стрептокиназа является первым и наиболее назначаемым средством благодаря своей ценовой доступности.

Тромболитики второго и третьего поколения имеют большую избирательность действия и меньший риск побочных реакций. Критерием эффективности является ликвидация симптоматики ишемии и инструментальное подтверждение растворения тромба. В связи с большой вероятностью кровотечений требуется индивидуальная оценка предполагаемой опасности для жизни при введении ферментов.

Источник

Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда.

• Существует четкая зависимость между временем начала тромболитической терапии и прогнозом пациентов. Так лечение, проведенное в интервале от 30 до 60 минут с момента начала симптомов, привело к спасению 60-80 жизней пациентов на 1000 больных к 35 дню наблюдения, а ТЛТ, выполненная на 1-3 час. болезни, – 30-50 спасенных жизней на 1000 пациентов.

• Однако лишь 11% пациентов, нуждающихся в тромболитической терапии, получили ее к 3 часу болезни!

В методических рекомендациях Европейского общества кардиологов (1996) предлагается проводить тромболитическую терапию до 12-го часа от начала заболевания. Следует помнить, чтобы период от начала лечения был минимальным. Назначение тромболитиков после 12 часов нецелесообразно.

Показания к тромболитической терапии сформулированы достаточно четко. Это типичный ангинозный приступ длительностью от 30 мин. и более, сопровождающийся ЭКГ-признаками, развивающегося ИМ:

• подъем сегмента ST над изоэлектрической линией не менее чем на 1 мм в одном из отведений от конечностей, или

• не менее чем на 2 мм в двух последовательных грудных отведениях, или

• вновь развившаяся блокада обеих левых ветвей пучка Гиса (блокада левой ножки пучка Гиса).

• При атипической клинической картине дебюта ИМ, но при наличии характерных изменений ЭКГ, ТЛТ терапия может быть рекомендована.

Новое понятие современной кардиологии – «прерванный инфаркт миокарда» – полное отсутствие или незначительная зона некроза миокарда после ишемии. Это состояние описывается как:

• 1) полное прекращение элевации сегмента ST и последующий за терапией возврат его вниз до <50% от его исходного уровня на первичной ЭКГ;

• 2) концентрация КФК к концу 1-х суток не превышает более чем в 2 раза ее верхнюю норму.

• Прослежена четкая зависимость между временем начала лечения и числом «прерванных ИМ», а также выраженностью изменений ЭКГ и выживаемостью к 30 дню болезни.

• Начало терапии в течение 1 часа болезни позволяет прервать 25% ИМ с элевацией сегмента ST, на 2-3 час болезни – 14%, а терапия на 3^4 часу болезни у 10% пациентов.

Используемые тромболитики при тромболитической терапии

Стрептокиназа – 1,5 млн. ед. за 30-60 мин. на 100 мл физраствора или 5% глюкозы.

Альтеплаза – фибирин-специфический агент – может назначаться после 4 часов, может повторно назначаться при явлениях рестеноза.

Новые рекомбинантные (продукт генной инженерии) тканевые активаторы плазминогена позволяют осуществлять в/в болюсное введение – ланатеплаза, ретеплаза, тенектеплаза.

Тенектеплаза – рекомендована для болюсного введения на догоспитальном этапе.

Вместе с тем даже при типичном ангинозном приступе, не сопровождающемся динамикой ЭКГ, или если эти изменения касаются зубца Т (включая инверсию) или депрессии сегмента ST, ТЛТ не показана.

На эффективность тромболитической терапии влияет и время суток – реканализация происходит хуже в утренние часы, т.е. тогда, когда реактивность тромбоцитов и процессов коагуляции, а также вязкость крови, вазомоторный тонус и естественное ингибирование фибринолиза имеют свои максимальные суточные показатели.

Выявляемое при стандартной ЭКГ быстрое снижение более чем на 80% ранее повышенного уровня сегмента ST позволяет точно определить больных с хорошим прогнозом при ИМ. Эти больные в дальнейшем не нуждаются в дополнительных лечебных мероприятиях. Напротив, отсутствие существенного снижения повышенного уровня сегмента ST не более чем на 20% с высоким уровнем достоверности указывает на отсутствие успешной реканализации коронарных сосудов.

Осложнения тромболитической терапии:

• острые нарушения ритма (фибрилляция желудочков – рассматривается как показатель реканализации) – готовность к дефибрилляции;

• рестеноз коронарной артерии, при этом течение инфаркта миокарада становится более тяжелым.

Безусловные противопоказания к тромболитической терапии(Европейское общество кардиологов):

– инсульт в анамнезе;

– недавние (в течение предыдущих 3 недель) серьезные травмы, большое хирургическое вмешательство или повреждение головы;

– массивное желудочно-кишечное кровотечение (не обострение язвенной болезни без кровотечения) в течение предыдущего месяца;

– известные нарушения в системе свертывания крови;

– повышенная кровоточивость;

– расслаивание аорты.

К относительным противопоказаниям тромболитической терапии причисляют:

– предыдущие нарушения мозгового кровообращения в течение предыдущих 6 мес;

– лечение непрямыми антикоагулянтами;

– беременность;

– пункцию некомпрессируемых сосудов (например, подключичной вены, когда велика вероятность применения ТЛТ, гепарина, не рекомендуется пользоваться этим доступом для установки инфузионных канюль);

– травматическую реанимацию ;

– рефрактерную артериальную гипертензию – систолическое АД больше 180 мм рт.ст.;

– недавнюю лазеротерапию сетчатки.

Аспирин ингибирует действие циклооксигеназы в тромбоцитах, тем самым препятствуя синтезу тромбоксана А2, обладающего мощным вазоконстрикторным и агрегационным действием. Он может применяться самостоятельно или в комбинации с гепарином. Доза аспирина 375-500 мг – разжевать. Тромбоасс в первые часы инфаркта миокарда не должен назначаться из-за его медленного всасывания.

Антиагрегантный эффект тиклопидина проявляется через 8 -12 часов и при продолжающемся приеме препарата достигает максимальной выраженности к 3-5-м суткам, поэтому он не может использован для неотложной терапии.

Применение антикоагулянтов достаточно подробно изложено в статье о остром коронарном синдроме.

Учебное видео тромболизис при инфаркте миокарда

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика. Варфарин при инфаркте миокарда.”

Оглавление темы “Неотложная помощь у беременных.”:

1. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда.

2. Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика. Варфарин при инфаркте миокарда.

3. Неотложные состояния у беременных. Лечение эклампсии. Хлоргидропенический синдром.

4. Неотложная помощь при желтухе во время беременности. Острая жировая дегенерация печени при беременности.

5. HELLP- синдром у беременных. Послеродовый коллапс и шок.

6. Неотложная терапия глюкокортикоидами. Неотложная помощь при недостаточности глюкокортикоидов.

Источник