Тяжесть состояния при инфаркте миокарда

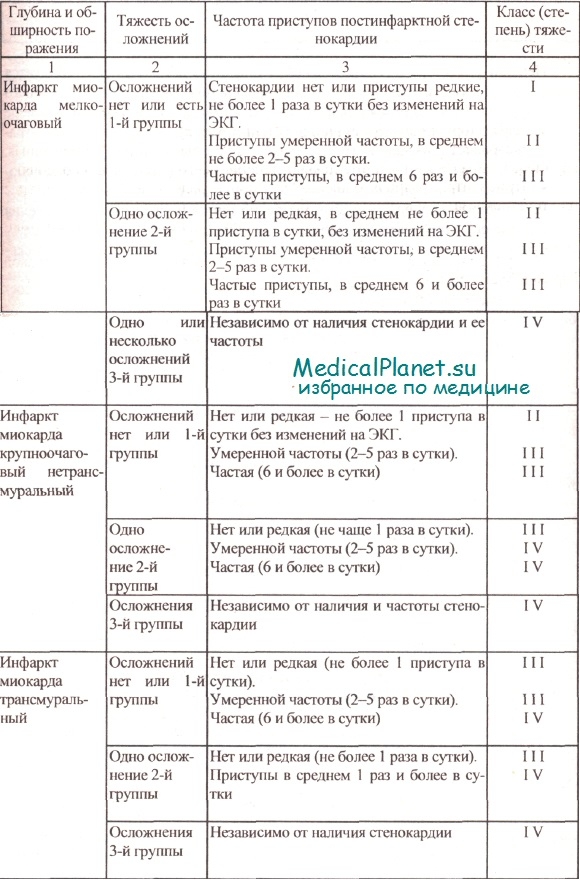

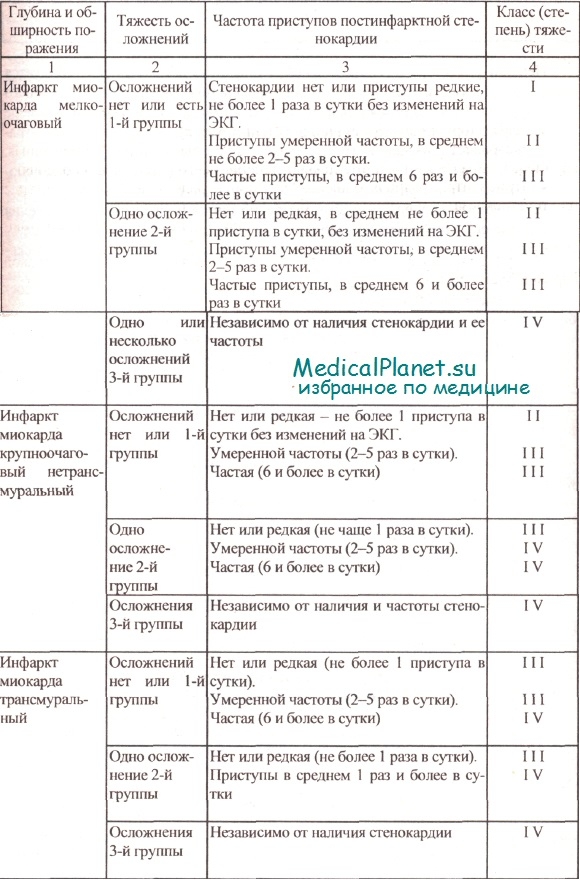

По предложению Л.Ф. Николаевой, Д.М. Аронова в целях дифференцированной физической реабилитации больных инфарктом миокарда все его осложнения по их тяжести рекомендуется делить на три группы. Затем в зависимости от размеров очага некроза, тяжести осложнений и частоты приступов постинфарктной стенокардии инфаркт миокарда подразделяется на четыре класса (степени) тяжести.

Осложнения инфаркта миокарда 1-й группы (легкие):

• синусовая брадикардия;

• редкая экстрасистолия (не более 1 экстрасистолы в минуту) или частая, но прошедшая как единичный эпизод;

• атриовентрикулярная блокада I ст., существовавшая до развития настоящего инфаркта миокарда любой его локализации или возникшая во время инфаркта при нижнезадней его локализации;

• блокада ножек пучка Гиса при отсутствии атриовентрикулярной блокады;

• перикардит эпистенокардический;

• недостаточность кровообращения I стадии (степени).

Осложнения инфаркта миокарда 2-й группы (средней тяжести):

• рефлекторный кардиогенный шок (гипотензия);

• экстрасистолия частая (более 1 экстрасистолы в минуту), политопная, групповая, типа «R на Т», длительная (в течение всего периода наблюдения);

• атриовентрикулярная блокада I ст. при переднем инфаркте миокарда или при нижнезаднем в сочетании с блокадой ножек пучка Гиса;

• атриовентрикулярная блокада II ст. при нижнезаднем инфаркте миокарда;

• пароксизмальные нарушения ритма (за исключением желудочковой пароксизмальной тахикардии);

• миграция водителя ритма;

• синдром Дресслера;

• появление гипертонических кризов (не считая криза в острейшем периоде инфаркта миокарда);

• стойкая артериальная гипертензия с систолическим АД 200 мм рт. ст. и более, диастолическим АД 100 мм рт. ст. и более;

• недостаточность кровообращения IIА стадии (степени).

Осложнения инфаркта миокарда 3-й группы (тяжелые):

• рецидивирующее или затяжное течение инфаркта миокарда;

• клиническая смерть;

• истинный или ареактивный кардиогенный шок;

• отек легких;

• острая правожелудочковая недостаточность;

• атриовентрикулярная блокада выше I ст. при переднем инфаркте миокарда;

• полная атриовентрикулярная блокада при любой локализации инфаркта миокарда;

• желудочковая пароксизмальная тахикардия;

• острая аневризма сердца;

• тромбоз и тромбоэмболии в различные органы;

• желудочно-кишечное кровотечение;

• недостаточность кровообращения II Б – III стадии (степени), а также резистентная форма;

• сочетание 2 и более осложнений 2-й группы (средней степени тяжести).

Классификация классов тяжести инфаркта миокарда

Приводится классификация классов тяжести инфаркта миокарда по Л.Ф. Николаевой, Д.М. Аронову с некоторыми дополнениями.

Классификация инфаркта миокарда по классам (степеням) тяжести

Первый раз класс (степень) тяжести инфаркта миокарда рекомендуется определять на 2-5 сутки после начала заболевания, завершения острейшего периода и некоторой стабилизации процесса. Затем его уточняют по мере необходимости, если он изменяется в ту или иную сторону, что следует отражать в истории болезни.

Определение класса (степени) тяжести инфаркта миокарда является основой дифференцированной физической реабилитации больных.

В некоторых странах разработаны более простые критерии определения классов тяжести инфаркта миокарда. Приводим пример такой простой классификации, разработанной в США (классификация Киллипа). Классы тяжести инфаркта миокарда:

I – без признаков недостаточности кровообращения. Смертность составляет 2-6 %;

II – признаки сердечной недостаточности выражены умеренно – выслушиваются ритм галопа, в нижних отделах легких – влажные хрипы. Смертность составляет 10-20 %;

III – острая левожелудочковая недостаточность (отек легких). Смертность составляет 30-40 %;

IV – кардиогенный шок. Смертность – более 50 %.

Как видно из классификации, тяжесть инфаркта миокарда в большой степени определяет течение и прогноз заболевания. Однако на эти показатели влияют и многие другие факторы, часть которых не нашла отражения в классификациях степеней тяжести инфаркта миокарда.

Ухудшению отдаленного прогноза, повышению смертности в первые годы после перенесенного инфаркта миокарда способствуют также: эпизод (эпизоды) фибрилляции желудочков спустя 48 ч после начала инфаркта миокарда, наличие признаков сердечной недостаточности, пароксизмы желудочковой тахикардии, невозможность прекратить курение.

На все это огромное влияние оказывает уровень организационной и лечебно-профилактической помощи, начиная с доврачебного, затем стационарного этапа и завершая санаторно-поликлиническим.

– Вернуться в раздел нашего сайта “кардиология”

Оглавление темы “Осложнения инфаркта миокарда”:

- Расслаивающая аневризма аорты – клиника, диагностика

- Кардиогенный шок – формы, клиника, диагностика

- Сердечная недостаточность как осложнение инфаркта миокарда – формы, клиника, диагностика

- Аневризма сердца – формы, клиника, диагностика

- Разрыв сердца при инфаркте миокарда – клиника, диагностика

- Тромбоэмболические осложнения инфаркта миокарда – клиника, диагностика

- Нарушения сердечного ритма и проводимости при инфаркте миокарда – диагностика

- Перикардит при инфаркте миокарда (синдром Дресслера) – клиника, диагностика

- Нейротрофические расстройства после инфаркта миокарда – клиника, диагностика

- Классификация осложнений инфаркта миокарда – степени тяжести

Источник

Степени тяжести состояния больного

Тяжесть состояния больного определяют в зависимости от наличия и степени выраженности уже имеющихся или грозящих развиться в ближайшее время нарушений жизненно важных функций организма (дыхания, кровообращения и др.), способных негативно повлиять на жизнь больного. Основные степени тяжести состояния больного: удовлетворительная, среднетяжелая, тяжёлая, крайне тяжелая, критическая и термальная.

Степени состояния больного оценивают на основании двух критериев — физического обследования и результатов лабораторно-инструментальной диагностики. Особое значение имеет определение функционального состояния сердечно-сосудистой системы и системы органов дыхания.

В некоторых случаях определить тяжесть состояния при относительно удовлетворительном самочувствии больного и отсутствии выраженных нарушений объективного статуса поможет лабораторно-инструментальная диагностика. Например, используются критерии оценки тяжести состояния больного на основании выявления признаков острого лейкоза в анализе крови, инфаркта миокарда (ИМ) на электрокардиограмме (ЭКГ), кровоточащей язвы желудка при гастроскопии, метастазов рака в печени при ультразвуковом исследовании (УЗИ).

О состоянии больного средней тяжести говорят при субкомпенсации — заболевание не представляет непосредственной опасности для жизни больного. Такое физическое состояние больных обычно наблюдают при заболеваниях, протекающих с выраженными субъективными и объективными проявлениями. Больные могут жаловаться на интенсивные боли различной локализации, выраженную слабость, одышку при умеренной физической нагрузке, головокружение.

Сознание больного обычно ясное, однако иногда бывает оглушенным. Двигательная активность нередко ограничена: положение больных в постели вынужденное или активное, но при этом они могут обслуживать себя. В ряде случаев отмечают высокую температуру с ознобом, распространенные отеки подкожной клетчатки, выраженную бледность или желтушное окрашивание кожи и склер, умеренный цианоз или обширные геморрагические высыпания.

При среднетяжелом объективном состоянии больного ЧД в покое превышает 20 уд./мин, при этом может наблюдаться нарушение проходимости — бронхиальной или верхних дыхательных путей (ВДП). Возможны также неоднократная рвота, выраженная диарея, умеренное желудочно-кишечное кровотечение. При осмотре больного могут быть обнаружены признаки местного диффузного перитонита.

В ходе исследования больного оценивают положение больного: активное, пассивное, вынужденное (щадящее при одышке, вынужденное — при травме). Шкала оценки тяжести состояния больного по принятому им вынужденному положению в основном коррелируется с другими физикальными параметрами. Для объективной оценки функционального состояния больного необходимо сопоставлять данные лабораторных обследований, сознание и психическую устойчивость, клинические симптомы заболевания.

Возможны и другие вынужденные положения, характерные для хирургических заболеваний:

- Малоподвижное положение на спине или боку с приведенными к животу ногами при диффузном перитоните (например, при осложненном течении аппендицита);

- Коленно-локтевое положение при пенетрирующей в поджелудочную железу язве желудка;

- Положение на корточках или лежа с поворотом на левый или правый бок со сгибанием ног в тазобедренных или коленных суставах (с обхватом руками обеих коленных суставов) при хроническом болевом панкреатите или запущенном раке поджелудочной железы (в этом положении лишь несколько уменьшается соматическая боль, исходящая из забрюшинной клетчатки);

- Положение лежа с опущенной ногой при IV степени недостаточности артериального кровоснабжения пораженной конечности.

Известно двигательное беспокойство больного с почечной коликой, постоянно изменяющего позу. Больной с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением из-за болевого синдрома занимает определенное вынужденное положение — на левом боку с поджатыми к животу бедрами. При попытке повернуть больного на спину или на другой бок он тотчас переворачивается и занимает прежнее положение.

Основные признаки ишемической болезни сердца у мужчин

Инфаркт миокарда – заболевание, которого можно избежать. Этот недуг развивается долго и предупредить фатальное завершение можно значительно раньше, чем когда сердечно-сосудистая система достигнет крайней степени изношенности.

По сути дела, реабилитация больных с инфарктом миокарда продолжается всю оставшуюся жизнь.

Включает она следующие основные этапы:

- при определенных рекомендациях назначаются операции: баллонная агиопластика, коронарное стентирование и прочее. Вмешательство оказывается необходимым для того, чтобы предупредить повторение инфаркта или чтобы ликвидировать особо тяжелые последствия его;

- восстановление или достижение возможно более высокого уровня жизни;

- прием назначенных лекарственных средств – дело касается поддерживающей терапии, поэтому отказываться от медикаментов, потому что не наблюдается болей или приступов, нельзя;

- профилактика сердечных болезней – также продолжается всю оставшуюся жизнь;

- изменение образа жизни – то есть, отказ от нездоровых привычек, изменение режима питания, отдыха и труда, физическая реабилитация при инфаркте миокарда и так далее;

- возвращение к трудовой детальности. При этом возврат к предыдущей форме труда не всегда возможен, однако добиться успехов на своем поприще вполне возможно.

В современном обществе все быстрее наблюдаются темпы прироста диагностирования сердечных патологий, при этом мужская половина населения лидирует в этой «гонке». Признаки ишемической болезни сердца у мужчин могут протекать выражено, смазано или бессимптомно, но в любом проявлении способны привести и к летальному исходу.

Кардиологи диагностируют у своих пациентов разные формы этой сердечной патологии, мало отличающиеся по проявлениям симптоматики, да и факторы, провоцирующие симптомы ишемической болезни в любых её проявлениях, одни и те же.

Основные признаки и симптомы ишемических сбоев в сердечной системе считаются у специалистов формами одной ишемической болезни.

К формам ишемии сердца кардиологи относят следующие заболевания:

- стабильные и нестабильные формы стенокардии;

- первичный и повторный инфаркт миокарда;

- постинфарктный кардиосклероз;

- сердечная недостаточность разной степени тяжести.

Признаки ишемической болезни у пациентов любого пола проявляются на фоне нарушения снабжения миокарда кислородом. Эти патологические процессы, как правило, возникают и развиваются на фоне:

- атеросклероза коронарных артерий с последующим сужением просвета;

- спазма не пораженных атеросклерозом артерий;

- нарушения микроциркуляции крови в самом миокарде;

- повышения активности свертываемости крови.

Учитывая тот фактор, что атеросклероз развивается волнообразно, но неуклонно, то и симптомы ишемической болезни отличаются неустойчивостью и попеременным усилением и уменьшением степени проявления. Риск усиления патологических симптомов увеличивается с ростом физической нагрузки и воздействия фактора нервного перенапряжения.

Понятие «предынфарктное состояние» объединяет в себя все разновидности нестабильной стенокардии и проявляет себя такими типами этой патологии:

- Развивающаяся впервые стенокардия напряжения.

- Прогрессирующая стенокардия напряжения.

- Появление стенокардии покоя после возникающей ранее стенокардии напряжения.

- Ранняя постинфарктная стенокардия.

- Стенокардия Принцметала.

- Стенокардия после коронарного шунтирования.

Первая доврачебная помощь больному с предынфарктным состоянием оказывается так же, как и при приступе нестабильной стенокардии:

- Обеспечить больному постельный режим в удобном для него положении (обычно, боль легче переносится в положении полусидя).

- Вызвать бригаду «Скорой помощи».

- Исключить любую нагрузку.

- Успокоить больного, дав принять ему настойку пустырника, валерьяны, Корвалол или Валокардин.

- Обеспечить приток свежего воздуха и оптимальный температурный режим.

- Снять стесняющую дыхание одежду.

- Дать больному принять таблетку Аспирина 300 мг или Клопидогреля 300 мг.

- Дать больному под язык таблетку Нитроглицерина или такие препараты, как Нитролингвал, Изокет, Нитроминат. При отсутствии эффекта прием повторить через 2-3 минуты. В течении приступа нельзя давать более трех доз нитратных препаратов.

- Сосчитать пульс больного и измерить артериальное давление. При выраженной тахикардии дать больному Анаприлин (1-2 таблетки), при артериальной гипертензии – Клофелин (1 таблетка сублингвально).

- В некоторых случаях, при сильных болях допускается прием обезболивающего средства: Баралгина, Смазмалгона, Седальгина.

При предынфарктном состоянии купирования обычного приступа стенокардии недостаточно, и больного необходимо обязательно госпитализировать в отделение реанимации.

Удовлетворительное состояние больного

Состояние больного определяют, как удовлетворительное, если функции жизненно важных органов относительно компенсированы. Как правило, общее удовлетворительное состояние больного остается таковым при легких формах болезни. Субъективные и объективные проявления заболевания у таких больных чаще выражены неярко, их сознание обычно ясное, положение активное, питание не нарушено, температура тела нормальная или субфебрильная, пульс 60-90 уд./мин, артериальное давление (АД) 110-140/60-90 мм рт. ст., частота дыхания (ЧД) — в пределах нормальных значений (16-20 уд./мин).

По классификации состояний больного удовлетворительным оно бывает также в период реконвалесценции после острых заболеваний и при стихании обострений хронических процессов.

Изменение образа жизни

Следует отличать ограничение в определенного рода нагрузках от полного отказа от последних.

Инфаркт миокарда – не приговор, после которого человек должен вести растительный образ жизни. Наоборот, повреждение сердечной мышцы следует восстанавливать, что автоматически означает полноценную жизнь, а не ограничение.

Изменять следует интенсивность некоторых проявлений жизнедеятельности.

Восстановление – длительность, интенсивность нагрузок, особенность питания, зависит от степени тяжести болезни.

Разделяют 4 класса больных:

- 1 функциональный класс – это пациенты, перенесшие мелкоочаговый инфаркт без значимых осложнений или вовсе без них. Здесь восстановление после инфаркта миокарда самое простое.

- 2 класс – сюда относят больных с осложнениями средней степени тяжести, или пациентов после крупноочагового инфаркта, но с минимальными последствиями.

- 3 класс – это пациенты с тяжелыми осложнениями после мелкоочагового инфаркта, в частности, со стенокардией до 4–6 раз за день.

- 4 класс – больные, перенесшие мелкоочаговый инфаркт с очень тяжелыми последствиями – вплоть до клинической смерти, а также пациентов с трансмуральным инфарктом миокарда. Это наиболее тяжелая группа больных, срок реабилитационного периода здесь очень большой.

Физические нагрузки

Сердечная мышца такая же, как и все остальные и реагирует на нагрузки и отсутствие оных, так же как и все остальные. При недостаточных нагрузках мышца атрофируется, становится слабее и быстрее повреждается, при чрезмерных нагрузках травмируется. Здесь, как нигде важна мера.

Нагружать сердце необходимо как можно раньше и, конечно, после консультации с лечащим врачом.

- В период после приступа физическая активность запрещена. Больной может два раза в день посидеть на кровати не дольше 10 минут и обязательно под присмотром мед персонала. Для больных 1, 2 класса такой период составляет 3–4 дня, для 4 – не менее недели. Если у больного это повторный инфаркт или состояние осложнено другими болезнями, реабилитационный период продлевается еще на 2 дня.

- На втором этапе разрешается ходить по коридору, сидеть 3 раза в день по 25 минут. Следует избегать деятельности, требующей наклонов – при инфаркте это самая тяжелая нагрузка. Позднее разрешается делать гимнастику сидя – после осмотра и разрешения врача, конечно.

- Третий этап предполагает прогулки по коридору – до 200 м, полное самообслуживание, положение сидя без ограничений по времени. Этот этап позволяет быстрее восстановить мышцы.

- На четвертом этапе разрешаются пешие прогулки – очень удобны тем, что пациент сам регулирует их продолжительность и интенсивность. Поначалу дистанция составляет 600 м, затем 1,5 км и через пару дней 2–3 км.

Начинается этот этап после того, как данные ЭКГ подтверждают начало рубцевания сердечной ткани. Для разных функциональных классов этот момент наступает в разные сроки: для 1 класса – на 18–20 день, для 2 – 16– 7, для 3 – на 20–21. Выздоровление больных 4 класса зависит от слишком многих факторов, здесь указать период восстановления невозможно.

Ориентироваться при прогулках нужно не на чувство усталости, а на более объективные признаки:

- повышение давления служит сигналом к уменьшению нагрузки;

- повышение частоты пульса до 200. И, кстати, если после прогулки частота пульса начинается укладываться в 100–120 ударов, это указывает на выздоровление;

- одышка – не является показателем при астме;

- чрезмерное потоотделение.

После успешного преодоления 4 этапов пациент может выписываться. Дома он обязан выполнять все предписания кардиолога, в том числе и постепенно увеличивать физические нагрузки до привычных или развивать физическую активность, если она больному не была свойственна.

Согласно имеющимся данным только 1% больных переносит второй инфаркт из-за слишком активной половой жизни. Поэтому внезапно отказываться от личной жизни никаких причин нет. Однако приступать к занятию сексом следует постепенно.

Первые пробы разрешается совершать после того, как при пеших прогулках – не менее 2–3 км, исчезает одышка.

Не всегда попытки увенчиваются успехом: лекарства, используемые при реабилитации, угнетают половую функцию и у мужчин, и у женщин.

Позы несколько ограничиваются. Лучшим считается положение на правом боку. Нежелательно использовать позы, где требуется или возможен наклон вперед.

Реабилитация после инфаркта миокарда и возвращение к полноценной жизни вполне возможны, но лишь при точном выполнении ряда условий:

- обязательное наблюдение за собственным состоянием;

- выполнение врачебных рекомендаций;

- ограничения в еде;

- отказ от алкоголя, курения и наркотиков;

- посильная физическая активность.

Лекарственная реабилитация

К препаратам, которые назначаются практически всегда можно отнести лекарства, препятствующие образованию тромбов: аспирин, интегрилин, эноксапарин и так далее. Все они относятся к антикоагулянтам и снижают свертываемость крови.

Однако лечение последствий инфаркта миокарда строго индивидуально. Врач подбирает медикаменты, оценивая не только последствия заболевания, но и тяжесть повреждений, общее состояние больного, сопутствующие болезни и прочее.

Общим здесь является только одно: назначение врача необходимо выполнять со всей возможной точностью.

Тяжелое состояние больного

Состояние больного определяют, как тяжелое, когда развившаяся в результате заболевания декомпенсация функций жизненно важных органов представляет непосредственную опасность для жизни больного либо может привести к его глубокой инвалидизации. Тяжелое состояние больного наблюдается при осложненном течении болезни с ярко выраженными и быстро прогрессирующими клиническими проявлениями.

Больные жалуются на нестерпимые длительные боли в области сердца или в животе, выраженную одышку в покое (

Источник