Субэндокардиальный крупноочаговый инфаркт миокарда

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) остается основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Он возникает, когда из-за окклюзии или спазма коронарных сосудов снижение кровоснабжения сердечной мышцы превышает критический порог и подавляется механизм восстановления, предназначенный для поддержания гомеостаза. Ишемия на этом уровне в течение длительного периода приводит к необратимому повреждению клеток миокарда. Смертность от ИМ составляет около 30%, причем более половины летальных исходов случаются до того, как пациент попадает в больницу.

Что такое крупноочаговый ИМ и в чем его особенность?

Крупноочаговым называют ИМ, при котором на ЭКГ появляется патологический зубец Q параллельно с изменениями ST сегмента или зубца T, что свидетельствует о наличии значительного участка некроза в миокарде.

Крупноочаговым называют ИМ, при котором на ЭКГ появляется патологический зубец Q параллельно с изменениями ST сегмента или зубца T, что свидетельствует о наличии значительного участка некроза в миокарде.

Крупноочаговые инфаркты могут возникать самостоятельно из-за окклюзии артерий большого диаметра или образовываться из мелкоочаговых деструкций. Они сопровождаются сильным болевым синдромом и большим количеством вызываемых осложнений. Кроме того, для этого вида ИМ характерно появление застойной сердечной недостаточности во время госпитализации и повышенная частота внутрибольничной смертности.

Чем отличается ведение крупноочагового ИМ?

Хотя первоначальное лечение острого коронарного синдрома может показаться похожим, очень важно различать, имеет ли пациент ST-повышение и патологический зубец Q, что свидетельствует об острой окклюзии коронарной артерии и возможном развитии крупноочагового инфаркта.

Догоспитальная помощь при его наличии включает следующее:

-

внутривенный доступ;

внутривенный доступ; - дополнительная подача кислорода, если SaO2 составляет менее 90%;

- немедленное введение нитроглицерина и аспирина;

- телеметрия и догоспитальная электрокардиография (ЭКГ), если таковая имеется.

Цели догоспитального лечения включают:

- адекватную аналгезию (обычно достигаемую с помощью морфина);

- фармакологическое снижение чрезмерной симпатоадреналовой и вагусной стимуляции;

- лечение желудочковых аритмий;

- поддержание сердечного выброса и системного артериального давления.

Управление крупноочаговым инфарктом миокарда на госпитальном периоде основано на двух ключевых компонентах: быстрое распознавание и своевременная реперфузия.

Реперфузию при данном типе ИМ предпочтительно производить с помощью тромболизиса. Вводить препарат нужно еще на догоспитальном этапе, при невозможности — в первых 30 минут после госпитализации. Используют альтеплазу, ретеплазу или тенектоплазу. Кроме того, необходимо не забывать о противопоказаниях и побочных действиях данной терапии.

Антикоагулянты

Эти препараты являются важной вспомогательной составляющей для реперфузионной терапии. Назначать их следует до проведения реваскуляризации. Используют еноксипарин или гепарин.

Антиагреганты

Все пациенты с ИМ должны получить эмпирическую нагрузочную дозу аспирина (325 мг) как можно раньше и до реперфузии. Ежедневная поддерживающая доза составляет 75 мг.

Другими агентами, используемыми для двойной антиагрегантной терапии, являются ингибиторы рецептора P2Y12 (например, клопидогрель, тикагрелор, прасугрель). Нагрузочная доза(300 мг) этих препаратов вводится до или во время реперфузии, а после этого — поддерживающая доза(75мг). Использование прасугреля не рекомендуется пациентам с инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе.

Особенности прогноза и реабилитации пациента

Прогноз зависит от своевременности лечения и размеров некротического очага. Крупноочаговый инфаркт миокарда часто приводит к инвалидизации пациентов и летальным исходам, тогда как при мелких очагах некроза смертельные случаи бывают крайне редко. Несмотря на различия в краткосрочном, долгосрочный прогноз при крупноочаговом инфаркте лучше, чем при мелкоочаговом(27 против 28% согласно с исследований американских кардиологов). Этот парадокс объясняется более высокой частотой рецидивов мелкоочаговых инфарктов.

Прогноз зависит от своевременности лечения и размеров некротического очага. Крупноочаговый инфаркт миокарда часто приводит к инвалидизации пациентов и летальным исходам, тогда как при мелких очагах некроза смертельные случаи бывают крайне редко. Несмотря на различия в краткосрочном, долгосрочный прогноз при крупноочаговом инфаркте лучше, чем при мелкоочаговом(27 против 28% согласно с исследований американских кардиологов). Этот парадокс объясняется более высокой частотой рецидивов мелкоочаговых инфарктов.

После первоначального лечения и стабилизации больного на ранней и критической фазе ОИМ целью ухода за этими пациентами является восстановление нормальной деятельности, предотвращение долговременных осложнений и изменение образа жизни. Эта цель достигается с помощью внедрения важных ключевых элементов, включая использование кардиопротективных препаратов, сердечной реабилитации, а также физической активности и диеты.

Кардиопротекторные препараты

Ингибиторы АПФ рекомендованы всем пациентам с фракцией выброса левого желудочка, которая составляет менее 40%, а также больным с сопутствующими гипертонией, сахарным диабетом или хроническими заболеванием почек.

Бета-блокаторы

После ИМ все больные должны поддерживаться на бета-блокаторе. В настоящих рекомендациях показано использовать один из трех препаратов, доказавших свою эфективность у пациентов с сердечной недостаточностью: метопролол, карведилол или бисопролол.

Статины

Все пациенты с острым ИМ показана высокоэффективная пожизненная статиновая терапия. Назначают аторвастатин в дозе 40 мг или розувастатин в дозе 20 мг.

Все пациенты с острым ИМ показана высокоэффективная пожизненная статиновая терапия. Назначают аторвастатин в дозе 40 мг или розувастатин в дозе 20 мг.

Модификация образа жизни включает диету с низким содержанием жиров и соли, прекращение курения, современную вакцинацию и увеличение физической активности. Рекомендуемая частота регулярных тренировок — три или более раз в неделю, по 30 минут.

Выводы

После госпитализации из-за сердечного приступа пациенты часто становятся подавленными. Они начинают беспокоиться о том, смогут ли они возобновить полную физическую, социальную, профессиональную и сексуальную деятельность. Крупноочаговый инфаркт действительно является чрезвычайно опасным заболеваниям с множеством осложнений. Однако это не означает, что таким больным показан строгий постельный режим до конца дней. Быстрое оказание квалифицированной помощи, грамотная кардиореабилитация и добросовестное отношение пациента к лечению – вот три составляющих успешного выздоровления и предотвращения жизненно опасных последствий. Будьте здоровы!

Источник

Субэндокардиальный инфаркт миокарда. ЭКГ при субэндокардиальном инфаркте миокарда

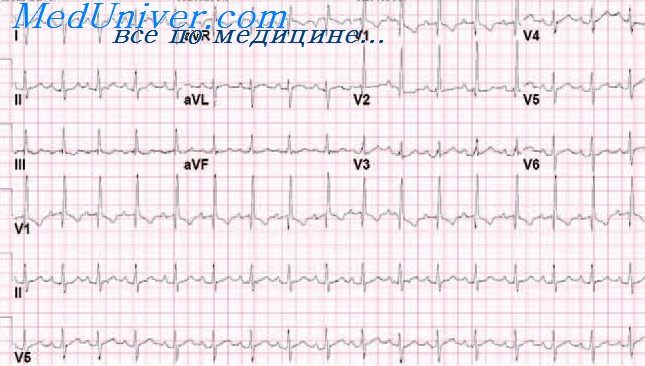

Изменение комплекса QRS ЭКГ при трансмуральном или крупноочаговом глубоком инфаркте миокарда (увеличение зубца Q) идет, главным образом, за счет некроза наружной половины (субэпикарда) стенки желудочка.

При субэндокардиальном инфаркте миокарда очаг(и) некроза расположен(ы) во внутренних слоях стенки ЛЖ или МЖП, т.е. там, где расположены ветви пучка Гиса и их мелкие разветвления, по которым, если они не повреждены, возбуждение очень быстро распространяется и достигает интрамуральные и субэпикардиальные слои стенки. Последние не некротизированы. поэтому увеличения ширины (продолжительности) и глубины зубца Q нет. Однако с первых минут и часов такого инфаркта наблюдается значительное смещение вниз сегмента RS – Т в отведениях с положительным полюсом над областью инфаркта.

Это смещение связано с достаточно большой зоной ишемического повреждения во внутренних слоях стенки и появления тока повреждения между внутренними и наружными слоями. Соответственно вектор S – Т отклоняется в сторону отрицательного полюса отведения и дает смещение сегмента RS – Т вниз. Так как при субэндокардиальном инфаркте частично поражаются и интрамуральные слои стенки, а на второй неделе инфаркта развивается достаточно распространенная иммунная воспалительная реакция во всей толще пораженной стенки, то субэндокардиальный инфаркт в динамике сопровождается и инверсией зубца Т в тех же отведениях где был в начале ИМ резко смещен вниз сегмент RS – Т.

Резкое смещение сегмента RS – Т вниз особенно выражено в первые часы — сутки такого инфаркта и сопровождается положительным (иногда высоким) или сглаженным зубцом Т (сопоставьте с отрицательным зубцом Т на фоне смещения вниз сегмента RS – Т, отражающего реципрокные изменения в отведениях с «+» полюсом с противоположной стороны от трансмурального инфаркта). В конце первых или на 2-е сутки субэндокардиального инфаркта смещение вниз сегмента RS – Т несколько уменьшается, а зубец Т становится отрицательным.

На 3 — 4-е сутки глубина отрицательного зубца Т уменьшается, либо он сглаживается, либо остается прежней глубины в течение еще 3—7 суток (до 8—10 суток). На 8—10-е сутки сегмент RS – Т устанавливается на уровне изоэлектрической линии, а зубец Т вновь начинает углубляться, достигая максимальной глубины к 14—16-м суткам инфаркта. В дальнейшем иногда в течение 3—4-й недели, чаще на 4—6-й неделе инфаркта, глубина зубца Т уменьшается, и к рубцовой стадии он либо становится положительным (т.е. признаков перенесенного инфаркта на ЭКГ не остается), либо зубец Т остается на длительное время отрицательным неглубоким без дальнейшей динамики, как признак постинфарктного рубца.

Таким образом, начиная со 2-й недели инфаркта отрицательный зубец Т при субэндокардиальном инфаркте, так же как и при интрамуральном остается главным и единственным прямым признаком инфаркта. При этом оценка этого признака как инфарктного основывается на его длительности более двух недель, появлении повторной инверсии зубца Т на 2-й неделе болезни при отсутствии клинических признаков рецидива коронарного нарушения, на врачебной оценке длительности и тяжести ангинозного приступа в первый день инфаркта и на выраженности специфических лабораторных сдвигов. Клинико-лабораторные данные позволяют также отнести субэндокардиальный инфаркт миокарда в разряд крупноочагового или мелкоочагового.

Учебное видео ЭКГ при инфаркте миокарда

– Вернуться в оглавление раздела “Кардиология.”

Оглавление темы “ЭКГ при инфаркте миокарда”:

1. ЭКГ при инфаркте боковой стенки левого желудочка. Признаки бокового инфаркта миокарда

2. Пример инфаркта боковой стенки. ЭКГ при боковом инфаркте

3. Пример бокового инфаркта миокарда. Течение инфаркта боковой стенки левого желудочка

4. ЭКГ при циркулярном верхушечном инфаркте миокарда. Признаки верхушечного инфаркта миокарда

5. Пример циркулярного верхушечного инфаркта миокарда. ЭКГ при верхушечном инфаркте

6. Глубокий перегородочный инфаркт. ЭКГ при аневризме сердца

7. Инфаркт без зубца Q. Интрамуральный инфаркт миокарда

8. Пример интрамурального инфаркта миокарда. Пример инфаркта без зубца Q

9. Динамика интрамурального инфаркта миокарда. Течение инфаркта без зубца Q

10. Субэндокардиальный инфаркт миокарда. ЭКГ при субэндокардиальном инфаркте миокарда

Источник

Виктория Попова

Кардиолог

Высшее образование:

Кардиолог

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ, СМИ) Уровень образования — Специалист 1990-1996

Дополнительное образование:

«Неотложная кардиология»

1990 — Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова

Контакты

Сердечно-сосудистые заболевания являются довольно распространенными и часто встречающимися на сегодняшний день. Они очень серьезны и могут стать большой угрозой не только для оптимального здоровья и активности, но и для жизни больного.

Зачастую подобные заболевания проявляются не сразу, что и делает их особо опасными. Симптоматика на ранних стадиях практически не ощутима, присутствует только небольшой дискомфорт, который может «списываться» больным на самые различные обстоятельства. Пациент не обращается к специалистам, просто не имея представления о наличии серьезного заболевания.

Недуг быстро развивается и стремится к точке невозврата. После ее достижения полностью устранить причины и проявления приступа невозможно даже с помощью высококвалифицированной медицинской помощью.

Довольно часто встречающейся формой заболеваний сердца и сосудов является острый субэндокардиальный инфаркт миокарда. Все больше людей обращаются в медицинские учреждения с данным недугом. Особой проблемой является то, что данная форма инфаркта поражает не только пожилых людей. Она характерна и для молодых, что ранее не встречалось и вовсе. Это говорит только о распространении заболевания и стремительном ухудшении качества здоровья людей до 30 лет с каждым годом.

Зоны поражения сердца и субэндокардиальный инфаркт миокарда на ЭКГ

Особенности субэндокардиального инфаркта миокарда

Если сравнивать инфаркт миокарда с типичными изменениями на ЭКГ и субэндокардиальный вариант, то для последнего характерно:

- до инфаркта больные страдают стенокардией, имеют распространенное поражение коронарных артерий;

- площадь повреждения меньше;

- в зоне разрушения есть больше функционирующих сосудов;

- вокруг очага некроза большая зона жизнеспособных мышечных волокон, но они имеют электрическую нестабильность, что провоцирует аритмии;

- реже развивается недостаточность кровообращения и летальный исход;

- снижение ST и изменение направления Т на ЭКГ;

- отдаленные последствия хуже, чаще бывают рецидивы.

Рекомендуем прочитать статью о заднебазальном инфаркте миокарда. Из нее вы узнаете о причинах развития патологии и ее симптомах, диагностике инфаркта, методах лечения и возможных последствиях при его отсутствии. А здесь подробнее о постинфарктном кардиосклерозе.

Описание заболевания

Данная форма инфаркта миокарда является серьезной патологией. Она выражается в сильном давлении на отдельные участки сердечной мышцы, которая называется миокардом. В следствие этого нарушается оптимальный для здорового человека сердечный ритм, значительно ухудшается обеспечение сердца и других жизненно важных органов кровью.

Основной особенностью субэндокардиального инфаркта миокарда является большая площадь пораженного участка. Воспалительный процесс развивается очень быстро, что приводит к серьезным последствиям.

Причины и факторы риска

Субэндокардиальный инфаркт развивается на фоне таких патологических процессов:

- формируется тромб на холестериновой бляшке, который не полностью останавливает движение крови;

- мелкие части тромба или бляшки закупоривают венечные артерии небольшого диаметра;

- стенки сосудов воспалены из-за повреждения окисленными жирами или присоединения инфекции;

- иммунные клетки на поверхности бляшки выделяют ферменты, которые ее разрушают;

- имеется спазм сосудов (например, при вариантной стенокардии Принцметала);

- нарушаются защитные свойства внутренней оболочки артерий;

- бывает сужение просвета из-за уплотнения стенок сосудов;

- возникает повторный стеноз после стентирования;

- происходит расслоение стенок.

Для того чтобы появились подобные изменения в сосудах сердца, пациент должен входить в одну из категорий риска:

- отягощенная наследственность по ишемии миокарда – кровные родственники имели стенокардию или инфаркт до 55 лет (мужчины), или до 65 — 70 лет по женской линии;

- возраст после 55 лет для женщин и 45 – для мужчин;

- ранняя менопауза у женщин;

- гипертоническая болезнь или симптоматические гипертензии;

- дислипидемия – повышение холестерина и липопротеинов низкой плотности, снижение комплексов с высокой плотностью;

- слабая двигательная активность;

- ожирение, метаболический синдром;

- сахарный диабет, нарушенная толерантность к углеводам;

- избыток животного жира, поваренной соли и дефицит растительной клетчатки;

- курение,

- ежедневное или систематическое употребление алкоголя выше 20 г в пересчете на чистый этанол;

- хронические психоэмоциональные нагрузки или острый стресс;

- частота сердечных сокращений в состоянии покоя выше 90 ударов в минуту;

- повышенная склонность к образованию тромбов;

- возрастание концентрации гомоцистеина в крови;

- холерический темперамент;

- сильное физическое перенапряжение, особенно при низкой тренированности.

Чаще всего инфаркты возникают утром, что связано с повышением давления и свертывающей активности крови, частоты пульса, выбросом гормонов стресса.

Замечено, что при похолодании и любых существенных колебаниях атмосферного давления риск первого инфаркта выше на 10%, а второго – почти на треть.

Клинический случай

74-летняя женщина, страдающая ожирением, была госпитализирована к нам в отделение с повторными эпизодами боли в груди на протяжении последних нескольких дней. Ниже на фото размещен результат ЭКГ, зарегистрированный после нагрузки. Во время записи пленки пациентка начала жаловаться на возникновение дискомфорта в груди.

После введения «Нитроглицерина» пациентке стало лучше, ей была повторно записана ЭКГ.

Коронарография, проведенная пациентке, показала наличие тяжелого стеноза правой венечной артерии.

Проявления на кардиограмме

Субэпикардиальная ишемия на ЭКГ будет видна отрицательными, симметричными и пиковыми Т-зубцами в отведениях, которые соответствуют расположению пораженной области миокарда.Т-волны могут быть динамическими, проявляющимися только во время боли, а также регрессирующими самостоятельно или после введения «Нитроглицерина».

Периоды и симптомы

В течение инфаркта сердечной мышцы выделено несколько периодов, каждый из которых имеет характерные признаки.

Продромальный

Из-за разрушения покрышки атеросклеротической бляшки на ее поверхности образуется кровяной сгусток, он нарушает приток крови к клеткам сердца, что клинически проявляется в виде:

- учащения сердечной боли;

- снижения уровня физической нагрузки, которая вызывает приступ;

- появления болевых ощущений в состоянии покоя;

- для купирования нужна все большая дозировка нитратов.

Эти признаки означают нестабильную стенокардию или предынфарктное состояние. При отсутствии госпитализации и интенсивной терапии просвет артерии перекрывается, развивается инфаркт.

Острейший

В это время отмечаются самые тяжелые признаки инфаркта, возможен смертельный исход, но одновременно начальный период оптимален для растворения тромба и восстановления коронарного кровотока. Симптомы могут быть типичными:

- интенсивная давящая или пронзающая боль в грудной клетке, не меняется при движении и дыхании;

- волнообразное распространение боли на левую половину тела (рука, лопатка, спина, челюсть), иногда бывает и правосторонней, в подложечной области;

- приступ не снимается 3 таблетками Нитроглицерина;

- длительность загрудинной боли – от получаса до нескольких часов;

- сильная слабость;

- холодный пот;

- возбуждение;

- тревожность, страх смерти.

Атипичное течение субэндокардиального инфаркта сопровождается:

- безболевыми эквивалентами – тяжесть или ноющие ощущения в груди, тревога, нарушение сна, общая слабость, разбитость;

- аритмией – перебои ритма, устроение или замедление пульса, головокружение, обморок;

- приступами удушья;

- болезненностью живота, вздутием, тошнотой, рвотными позывами;

- атипичной болью в других частях тела или с иными характеристиками болевого синдрома;

- нарушением мозгового кровообращения – обморочное состояние, головная боль, тошнота, рвота, слабость в левой руке;

- отсутствием симптомов (диагностируется по ЭКГ ретроспективно).

Острый

Миокард разрушен, поэтому боль стихает. Бывают приглушенные неприятные ощущения за грудиной. Из-за распада клеток в кровь поступают ферменты, вызывающие повышение температуры тела, усиление слабости и потливости. Падает артериальное давление. Возможен повторный инфаркт или расширение зоны первого. Важно соблюдение постельного режима.

Подострый

Основные симптомы связаны со снижением сократительной способности сердечной мышцы – отеки на ногах, застой крови в легких, одышка. При неосложненном течении нормализуется ритм сердца, температура тела, показатели кровообращения – артериальное давления и частота пульса. Начинается образование в зоне повреждения рубца.

Период рубцевания

Волокна соединительной ткани становятся более прочными, улучшается состояние пациентов, не возникает боли, или стенокардия имеет стабильное течение.

Смотрите на видео о симптомах инфаркта миокарда и его лечении:

Совет специалиста

Известно, что субэндокардиальная ишемия затруднительна для диагностики и не так часто фиксируется на ЭКГ, поскольку возникает на ранних этапах нарушения кровоснабжения сердечной мышцы и пациент еще не предъявляет никаких жалоб. Более того, необходимо проводить дополнительные обследования, поскольку есть некоторые патологии с такими же признаками на кардиограмме:

- субэпикардиальная ишемия задней стенки миокарда (правые отведения);

- гиперкалиемия (калий в крови выше 6 мэкв/л) — зубцы T острые, укорочен интервал QT;

- алкоголизм (признаки алкогольной кардиомиопатии еще могут не проявляться);

- когда перегружен левый желудочек в диастолу, например при аортальной регургитации, на пленке нередко появляются высокие зубцы T в левых отведениях;

- вариант нормы при ваготонии — асимметричный, высокий T.

Осложнения

Возникают при крупных очагах инфаркта, нарушении электролитного состава крови, продолжающейся ишемии или дисбалансе отделов вегетативной нервной системы. Проявляются в виде:

- чередования тахикардии и замедленного ритма;

- нарушения проводимости сердечного импульса;

- экстрасистол;

- тяжелых форм нарушения ритма – полная атриовентрикулярная блокада и фибрилляция желудочков с остановкой сердца;

- недостаточность кровообращения по право- и левожелудочковому типу, комбинированная;

- кардиогенный шок;

- аневризма;

- разрыв сосочковой мышцы (митральная недостаточность), стенки сердца, перегородки;

- тромбоэмболия;

- перикардит изолированный или с плевритом, артритом, пневмонитом (синдром Дресслера);

- психические расстройства;

- атония мочевого пузыря (чаще при гипертрофии простаты).

ЭКГ и другие методы диагностики

Так как очаг расположен под внутренней оболочкой сердца, то зубец Q не формируется, а следующие признаки можно обнаружить в грудных отведениях, первом стандартом и от левой руки:

- снижение ST куполообразное, обращенное вершиной вниз;

- изменение направления Т или двухфазная конфигурация;

- уменьшенная амплитуда R.

Мнение эксперта

Алена Арико

Эксперт в области кардиологии

Встречаются случаи нормальной ЭКГ при субэндокардиальном инфаркте. У таких пациентов может быть типичные симптомы инфаркта и изменение анализов крови. Наиболее сложный вариант – атипичная клиническая форма и отсутствие ЭКГ-признаков. Если не провести лабораторную диагностику, то подозрение в отношении инфаркта возникают крайне редко.

Изменения кардиоспецифических ферментов имеют динамику появления и исчезновения:

- первые часы повышен миоглобин, пик – 6 — 10 часов, нормализация к концу суток;

- с 3 часа до 6 возрастает КФК-МВ и тропонин, достигают максимума к 20 часу, креатинфосфокиназа снижается на 2 — 3 сутки, тропонин – на 7 — 12 день.

Если повышение не достигает 50 — 100 процентов, а снижения в соответствующее время нет, то диагноз инфаркта миокарда может быть сомнителен. Коронарография проводится для определения проходимости коронарных артерий, как правило, перед выбором хирургического метода реваскуляризации.

Лечение субэндокардиального инфаркта миокарда

Терапия при подозрении на инфаркт миокарда начинается на этапе неотложной медицинской помощи, продолжается в стационаре в условиях реанимации или отделения интенсивной терапии. Используют:

- ингаляции кислорода;

- нитраты (Изокет, Перлинганит);

- обезболивающие (Морфин, Дроперидол, Фентанил);

- антиагреганты (Аспирин – первая доза 300 мг, Клопидогрел, Коплавикс, Брилинта);

- антикоагулянты (Арикстра, Клексан, Ангиокс);

- бета-блокаторы при тахикардии и гипертонии (Беталок, Эгилок).

Для восстановления кровотока в первые часы развития инфаркта может быть проведен тромболизис (медикаментозное растворение тромба) или баллонное расширение коронарной артерии с последующим стентированием. Множественное поражение венечных сосудов является показанием к аортокоронарному шунтированию.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Источник