Смертельное осложнение инфаркта миокарда

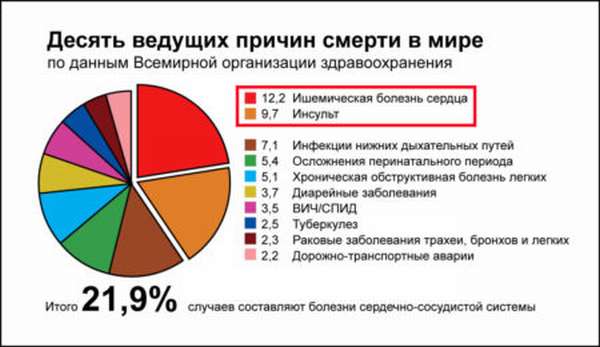

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие места по количеству смертей в мире. Каждый год миллионы людей страдают от проявлений ишемической болезни сердца (ИБС). Самый распространенный вариант осложнения этого состояния – инфаркт миокарда.

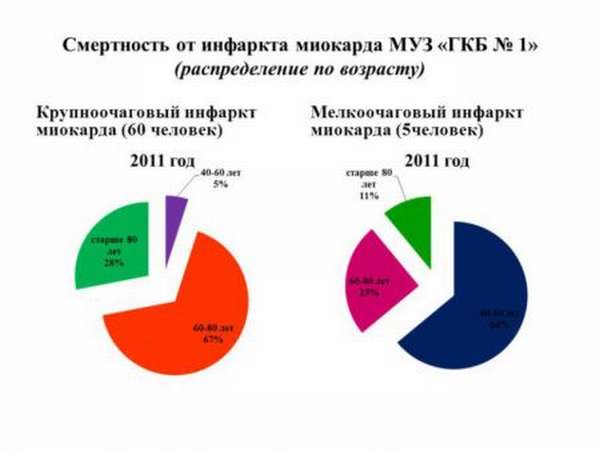

Это заболевание в первых рядах по смертности во всех цивилизованных странах. У женщин инфаркт возникает в пять раз реже, чем у мужчин, а возраст 70% заболевших составляет от 55 до 65 лет. К сожалению, недуг «молодеет», и все чаще стали встречаться случаи заболевания в возрасте от 35 лет. Статистика неутешительная: внезапная смерть от инфаркта составляет 20%, а около 30-35% людей, которые поступили с этим диагнозом в стационар, умирают.

Классификация инфарктов

Согласно размерам, инфаркт бывает крупно- и мелкоочаговым. Последний регистрируется примерно в 20 процентов случаев, но нередко он переходит в крупноочаговый.

Учитывая глубину некротического поражения, инфаркт бывает:

- трансмуральным: поражает всю толщу сердечной мышцы,

- интрамуральным: поражается только миокард,

- субэндокардиальным: поражение миокарда в зоне контакта с эндокардом,

- субэпикардинальным: некроз миокарда на участке контактирования к эпикардом.

Согласно изменениям на ЭКГ, патология бывает:

- «Q-инфарктом»: формируется патологический зубец Q,

- « не Q-инфарктом»: проявление отрицательных Т-зубцов.

По топографии:

- правожелудочковым,

- левожелудочковым: передним, боковым и задним, межжелудочковым.

По кратности возникновения бывает:

- первичным,

- рецидивирующим (возникает в течение двух месяцев после первичного приступа),

- повторным (развивается через восемь недель после рецидивирующего).

По наличию осложнений:

- осложненным,

- неосложненным.

Учитывая наличие и локализацию боли инфаркт бывает:

- типичным,

- атипичным: периферическим, безболевым, малосимптомным, комбинированным.

Учитывая период и динамику развития инфаркта, выделяют такие стадии:

- острейшую,

- острую,

- подострую,

- постинфарктную.

Кому грозит и что влияет на возрастание риска инфаркта миокарда и причины смерти

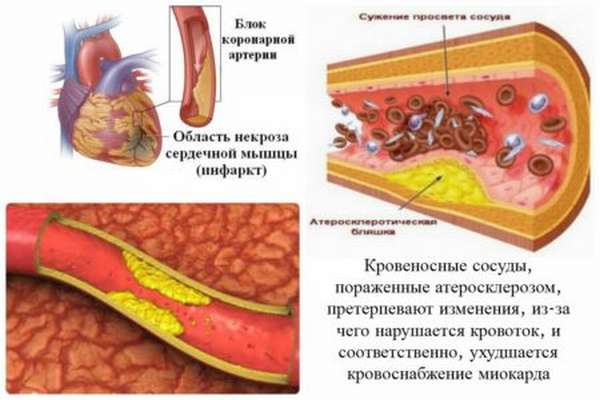

Инфаркт миокарда – отмирание участка мышцы сердца из-за того, что кровь перестает двигаться по коронарным артериям. В 95% случаев барьером для тока крови является тромбоэмболия, которая возникает из-за атеросклеротического поражения артерий. Остальные 5% – длительный спазм коронарной артерии. Очень редко он может развиваться как осложнение других заболеваний, например, артериита, инфекционного эндокардита и др.

Возможность инфаркта в разы возрастает, если есть такие факторы риска:

- Гиперлипопротеинемия – нарушение липидного обмена с увеличением количества в крови жиров, при котором уровень холестерина и триглицеридов повышается. Оно способствует развитию нейропатии, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний в результате атеросклероза, повышается вероятность воспаления поджелудочной железы.

- Гиподинамия – патологическое состояние, характеризующиеся нарушением практически всех функций организма (функций кроветворения и кровообращения, пищеварительной, дыхательной). Причиной ему служит снижение двигательной активности человека.

- Ожирение.

- Сахарный диабет.

- Курение.

- Гипертоническая болезнь.

- Отягощенная наследственность.

Причины возникновения инфаркта сердца следующие:

- атеросклеротические изменения в коронарных артериях,

- неатеросклеротические изменения в сосудах сердца.

Обратите внимание! При коронарном атеросклерозе зачастую наблюдается синхронное поражение сразу нескольких артерий, которые снабжают сердечную мышцу. Сам же процент сужения сосудов доходит до отметки 75% и выше. В таких случаях велика вероятность обширного инфаркта.

Реже, примерно в 5-7% случаев, причиной инфаркта становятся неатеросклеротические изменения питающих его сосудов. Это могут быть врожденные аномалии артерий и вен, высокая свертываемость крови, воспаление артериальной стенки, которые приводят к нарушениям функционирования венечных артерий.

Патогенетические варианты развития заболевания

Чтобы достичь сердца, кровь движется по правой и левой коронарной артерии. Если закрывается их просвет, и нет других путей для тока крови, появляются очаги ишемии и омертвения в сердце. Началом развития острого инфаркта сердца становится повреждение сосудистой стенки и, как следствие, тромбоз и спазмы артерий. Этапы развития патологических изменений следующие:

- разрыв липидной бляшки,

- тромбоз,

- рефлекторный спазм сосудов.

В артерии при атеросклерозе откладываются белково-жировые массы, которые со временем образуют фиброзную бляшку, выступающую в проход сосуда и сужающую его. Разрыв бляшки могут вызвать такие факторы: курение, высокое артериальное давление, чрезмерная физическая нагрузка. Нормальной реакцией организма в данной ситуации становится тромбоз. Сначала тромб формируется внутри поврежденной бляшки, а затем расходится полностью на весь проход сосуда. Часто такие тромбы вырастают до сантиметра и полностью перекрывают доступ в артерии крови.

Когда формируется тромб, начинается выброс веществ, которые провоцируют спазм сосудов. При спазме полностью перекрывается просвет сосуда и прекращается кровоток, образуется окклюзирующая обструкция, ведущая к некрозу определенной части сердечной мышцы.

Кроме основных причин развития, описанных выше, следует отметить еще и различные иммунологические изменения, повышение свертываемости крови, а также недостаточное число обходных вариантов движения крови.

Симптомы инфаркта: как распознать и что делать

Важно знать, что симптомы могут быть разными, самые распространенные признаки этой болезни сердца:

- внезапная боль в груди или чувство, что ее сильно сжимают,

- внезапная боль или неприятные ощущения в одной или обеих руках, спине, шее, плечах, или челюсти,

- внезапное ощущение, что не хватает воздуха,

- кружится голова, холодный пот и бледный внешний вид,

- внезапная или ноющая боль в желудке,

- больной выглядит вяло и ощущает сильную усталость.

Обратите внимание! Если у вас есть хотя бы несколько признаков, упомянутых выше, обратитесь к врачу немедленно. Боль при инфаркте может возникать внезапно, прекращаться и возвращаться вновь. Не садитесь за руль ни в коем случае, чтобы доехать до больницы, немедленно вызывайте скорую помощь!

Первая помощь при сердечном приступе: что делать, чтобы человек не умер до приезда врача

Самое главное действие при инфаркте — сразу обратиться за квалифицированной помощью врачей и немедленно доставить больного в больницу. Пока вы ожидаете приезда кареты скорой помощи, придерживайтесь следующей инструкции:

- Усадите больного. Когда человек сидит, облегчается нагрузка на сердце, и часть крови перемещается к ногам, а не к сердцу.

- Процесс дыхания нужно облегчить. Расстегните воротник и откройте окно для притока свежего воздуха.

- Дайте нитроглицерин. Давать две таблетки одновременно запрещается. Вторую таблетку можно давать с интервалом минимум в пять минут.

- Дайте 40 капель корвалола.

- Измерьте артериальное давление, если показатели повышены, дайте таблетки, понижающие давление.

- Если боли в грудной клетке сильные, нужно выпить две таблетки анальгина.

Как оказать первую помощь при внезапном сердечном приступе самому себе или другому человеку, чтобы он не умер, смотрите на видео ниже:

Смерть от острого внезапного инфаркта миокарда и ее основные причины

Главной причиной смерти при этом заболевании становится аритмия – нарушение частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца. Она может выражаться в таких проявлениях:

- Внезапное уменьшение сокращений сердца, при которых оно не может доставлять достаточное количество крови в артерию, требующееся для нормального функционирования всего организма. Это грозит развитием сердечной недостаточности и некроза тканей, к которым не поступает питание. Происходит коронарный шок, что влечет за собой смертельный исход.

- Остановка тока в венах. Во время снижения функции перекачки сердца, происходит застой крови в предсердиях и всех кругах кровообращения. Это влечет за собой увеличение капиллярного давления, особенно в легких, в результате чего происходит отек легких, и наступает смерть.

- Фибрилляция желудочков сердца. Она проявляется в хаотичной серии импульсов, исходящих из нижних камер сердца, влекущих за собой прекращение перекачки крови.

- Разрыв стенок сердца.

Когда от инфаркта не умирают, статистика смертности

Из-за очагового повреждения отмирания сердечных участков наблюдается на сравнительно небольшом его участке, на котором позже происходит рубцевание. В такой ситуации у больного достаточно высокие шансы выживания.

Важно! Вовремя оказанная медицинская помощь существенно снижает вероятность смерти при инфарктном поражении миокарда.

Если у больного наблюдается обширный инфаркт, поразивший все сердечные слои, возможность летального исхода составляет более 78 процентов.

Инфаркт входит в пятерку наиболее смертоносных болезней. Мужчины умирают от этой болезни в пять раз чаще, чем женщины.

Ученые отмечают, что инфаркт начал «молодеть». Если раньше его диагностировали у пациентов, старше 65-ти лет, то теперь он поражает молодых людей 30-35-ти лет.

Шанс успешно перенести инфаркт сильно зависит от возраста больного. Пациенты старше 60-лет умирают от этого недуга в 40 процентах случаев, у людей младше 40-ка лет летальный исход фиксируется в 10 раз реже.

Нестабильная стенокардия увеличивает вероятность смерти от инфаркта на 15 процентов.

Профилактика

Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями и находитесь в зоне риска, постарайтесь сами не усугублять свое состояние. Ведите здоровый образ жизни, откажитесь от вредных привычек. Начните с маленьких физических нагрузок, постепенно наращивая темп. Ни в коем случае не начинайте внезапно – организму нужно адаптироваться к нагрузкам. Предпочтение лучше отдать, например, пешим прогулкам на свежем воздухе или плаванью.

Не забывайте следить за артериальным давлением, уровнем холестерина, глюкозы в крови, контролируйте массу тела. Соблюдайте диету: ограничьте соль, животные жиры, увеличьте долю рыбы и морепродуктов в своем рационе. Регулярно посещайте врача и следуйте его рекомендациям.

Загрузка…

Источник

Основные осложнения после перенесенного инфаркта миокарда

Тяжесть осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ) связана со степенью нарушения венечного кровотока, сократительной способности сердечной мышцы и локализацией ишемии. Важную роль играет оперативность оказания медицинской помощи, адекватность терапии, наличие сопутствующей патологии, возраст пациента. Кратковременное нарушение кровоснабжения вызывает отмирание клеток субэндокардиальной зоны. Если длительность ишемии превышает 6 часов, развивается некроз 80% пораженного миокарда.

Стадии развития:

- Острейшая (первые 6 часов).

- Острая (до 14 дней).

- Подострая (до 2 месяцев).

- Рубцевания.

Осложнения инфаркта могут возникать на любом этапе. В этом его опасность. Особенно рискуют больные, которых госпитализировали через 6-12 часов после начала приступа и тромболитическая терапия или другие методы восстановления кровотока не проводились. При развитии осложненного инфаркта летальный исход может наступить в течение года.

Все осложнения ОИМ можно разделить на четыре блока:

- Электрические (нарушение ритма и проводимости импульса).

- Механические (связаны со структурными нарушениями в миокарде).

- Гемодинамические (вызваны функциональной неспособностью пораженного миокарда обеспечивать прежний кровоток).

- Реактивные (связаны с резорбтивными и аутоиммунными процессами, активацией симпатической нервной системы, а также вторичными дисфункциями внутренних органов).

Ранние

Осложнения острого периода инфаркта миокарда развиваются в первые 10 суток после болевого приступа и существенно не ухудшают прогноз заболевания при своевременном лечении.

Нарушения ритма и проводимости – самые частые осложнения острого периода инфаркта (до 80%). Аритмии в основном развиваются из-за изменения электрофизиологических свойств и метаболизма в пораженной зоне, снижения порога фибрилляции, выброса в кровоток большого количества активных веществ — катехоламинов и развития феномена re-entry (круговой циркуляции волны возбуждения в миокарде).

Клинико-прогностическая классификация аритмий:

Неопасные для жизни:

- синусовая аритмия, брадикардия (пульс медленный, но >50), тахикардия (<110 уд/мин);

- миграция водителя ритма по предсердиям;

- редкие (<5 за минуту) предсердные и желудочковые экстрасистолы;

- переходящая AV-блокада I степени.

Прогностически серьезные:

- синусовая тахикардия с пульсом >110 уд/мин, брадикардия <50 уд/мин;

- частые предсердные, а также групповые, политопные ранние желудочковые экстрасистолы (предикторы фибрилляции и мерцательной аритмии);

- синоаурикулярная блокада;

- AV-блокада II-III степеней;

- идиовентрикулярный ритм;

- ритм из АV-соединения;

- суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия;

- мерцание и трепетание предсердий;

- синдром слабости синусового узла.

Опасные для жизни:

- пароксизмальная желудочковая тахикардия;

- фибрилляция, трепетание желудочков;

- субнодальная полная AV-блокада;

- асистолия желудочков.

Клинически нарушения ритма проявляются:

- сердцебиением;

- ощущением перебоев в работе сердца;

- падением артериального давления;

- головокружением, потерей сознания.

Благодаря широкому внедрению тромболизиса на догоспитальном этапе и экстренной реваскуляризации миокарда частота внутрижелудочковых и полных AV-блокад не превышает 5%. Ранее эти осложнения становились причиной смерти более 50% пациентов как следствие прогрессирования сердечной недостаточности и развития кардиогенного шока.

В случае повторения жизнеугрожающих нарушений ритма устанавливают трансвенозный электрод для временной стимуляции миокарда в режиме of demand (по требованию). После возобновления адекватного сердцебиения устройство оставляют до полной стабилизации гемодинамических показателей (на 7-10 дней).

Острая сердечная недостаточность развивается из-за нарушения функции левого желудочка. К ней приводят обширные и трансмуральные инфаркты, осложненные тахиаритмией или AV-блокадой. Некротизированная зона миокарда «выключается» из сократительной массы При отмирании более 40% мышечной ткани желудочка развивается кардиогенный шок.

Резкое снижение функции выброса левого желудочка приводит к:

- увеличению конечного диастолического объема крови в нем;

- повышению давления сначала в левом предсердии, затем в легочных венах;

- развитию кардиогенного отека легких;

- недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов (головного мозга, печени, почек, кишечника.

Клинически острая сердечная недостаточность проявляется:

- прогрессирующей одышкой;

- тахикардией, снижением давления;

- влажными хрипами в легких, крепитацией;

- цианозом (посинением кожи);

- снижением диуреза;

- нарушением сознания.

Кардиогенный шок – крайняя степень недостаточности левого желудочка, летальность при котором превышает 85%.

Лечение острой сердечной недостаточности, кардиогенного шока и альвеолярного отека легких должно проводиться в условиях реанимационного блока.

Механические осложнения в раннем периоде (разрывы сердца). Этот тяжелейший, чаще всего летальный исход инфаркта развивается на 5-7 сутки после приступа.

Разрывы сердца делят на:

- Наружные. Разрыв стенки желудочка в области ишемического поражения с истечением крови в перикард.

Выделяют предразрывный период, который интенсивной болью, проявлениями шока, и собственно разрыв стенки. В этот момент быстро происходит остановка кровообращения с признаками клинической смерти. Иногда этот процесс может затянуться на несколько суток.

К сожалению, лишь малому проценту больных удается выполнить экстренную пункцию перикарда и срочную операцию по восстановлению целостности левого желудочка с дополнительным аортокоронарным шунтированием.

2. Внутренние:

- Разрыв межжелудочковой перегородки. Возникает при передней локализации некроза. Диаметр дефекта колеблется от 1 до 6 см. Клинически это проявляется нарастанием некупируемой боли, развитием кардиогенного шока, появлением за несколько часов тотальной сердечной недостаточности. Лечение исключительно хирургическое.

- Разрыв сосочковой мышцы. Папиллярные мускулы удерживают митральный и трикуспидальный клапаны закрытыми во время систолы, не давая крови забрасываться обратно в предсердия. Полностью несовместим с жизнью, так как молниеносно развивается митральная недостаточность и альвеолярный отек легких.

Аневризма левого желудочка. Локальное выбухание стенки левого желудочка во время диастолы. Дефект состоит из отмершей или рубцовой ткани и не участвует в сокращении, а его полость зачастую заполнена пристеночным тромбом. Состояние опасно развитием эмболических осложнений или разрывом сердца.

Психические нарушения. Обычно развиваются на первой неделе заболевания и вызваны недостаточным поступлением крови в мозг, низким содержанием в ней кислорода и влиянием продуктов распада сердечной мышцы.

Нарушения поведения могут протекать в форме психотических (сопор, делирий, сумрачное состояние) и непсихотических реакций (астения, депрессия, эйфория, невроз).

Особое внимание следует уделить депрессивному синдрому (он может послужить причиной суицида).

Поздние

По истечении 10 суток после сердечного приступа могут развиться:

По истечении 10 суток после сердечного приступа могут развиться:

- Ранняя постинфарктная стенокардия. Чаще возникает при поражении нескольких венечных сосудов или недостаточном тромболизисе, а также из-за нарушения диастолической функции левого желудочка. Является предиктором рецидива инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти.

- Тромбоэмболические осложнения:

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии);

- бифуркации брюшного отдела аорты, артерий нижних конечностей (с развитием гангрены);

- тромбоз мезентериальных сосудов (клиническая картина острого живота), почечной артерии (инфаркт почки), церебральных артерий (инсульт).

3. Тромбоэндокардит. Асептическое воспаление эндокарда с пристеночным тромбообразованием в зоне некроза. Служит источником материала для эмболии сосудов большого круга кровообращения.

4. Стрессовые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, кровотечение. Может развиваться и в остром периоде инфаркта миокарда. Причиной развития патологии служит нарушение кровоснабжения кишечной стенки, гиперактивация симпатической нервной системы, терапия антиагрегантами и антикоагулянтами.

5. Парез кишечника. Нарушение мочеиспускания (атония мочевого пузыря). Особенно часто встречается у пожилых пациентов на фоне действия нейролептаналгезии, строгого постельного режима, применения атропина.

Также в позднем периоде возможно развитие нарушений ритма и проводимости и хронической аневризмы сердца.

Отдаленные

В отдаленном периоде возможно развитие:

В отдаленном периоде возможно развитие:

- Хронической сердечной недостаточности, которая требует пожизненной медикаментозной терапии.

- Постинфарктного кардиосклероза. Снижение и нарушения функции миокарда, вызванное рубцовыми и склеротическими процессами, что повышает риск повторного ОИМ.

- Постинфарктного синдрома (Дресслера). Это аутоиммунный процесс, вызванный неадекватным ответом организма больного на продукты распада отмерших клеток сердца: образуются антитела к собственным серозным оболочкам. Развивается на 2-8 неделе заболевания и характеризуется классической триадой: сухой перикардит, плеврит, пневмонит. Реже наблюдается поражение грудинно-реберных и плечевых суставов с развитием синовита.

Как не допустить ухудшения

Большинство осложнений ОИМ развиваются по причинам, не зависящим от пациента. Но существует ряд превентивных мер, способных снизить вероятность возникновения и тяжесть последствий:

- Обучение азам первой медицинской помощи при ОИМ и алгоритму реанимационных мероприятий.

- Своевременное обращение за медицинской помощью. Реваскуляризация (тромболизис, стентирование, аортокоронарное шутнирование) возобновляет кровоток в пораженном сосуде и ограничивает зону некроза миокарда.

- Строгий постельный режим в первые сутки заболевания, максимальный эмоциональный покой.

- Следование курсу лечения и своевременный прием медикаментов.

- Дозированные физические нагрузки, физиотерапия согласно стадии инфаркта.

Что делать при осложнениях: как лечить и к кому обращаться

Ранние осложнения лечатся в условиях палаты интенсивной терапии кардиологической клиники с постоянным мониторингом жизненных показателей. Ритм восстанавливают путем введения антиаритмических препаратов (класс медикамента зависит от вида аритмии), электроимпульсной терапией или имплантацией кардиостимулятора. Механические осложнения требуют хирургического вмешательства на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

Ранние осложнения лечатся в условиях палаты интенсивной терапии кардиологической клиники с постоянным мониторингом жизненных показателей. Ритм восстанавливают путем введения антиаритмических препаратов (класс медикамента зависит от вида аритмии), электроимпульсной терапией или имплантацией кардиостимулятора. Механические осложнения требуют хирургического вмешательства на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

Поздние осложнения развиваются на стационарном или санаторно-курортном этапе. Лечение тромбоэмболических эпизодов зависит от состояния пораженного сосуда и длительности ишемии. Допускается консервативное введение антикоагулянтов, тромболизис, эндоваскулярное удаление эмбола, открытая тромбэктомия. В случае необратимых повреждений выполняют резекцию.

С осложнениями отдаленного периода пациент должен обратиться к лечащему кардиологу, который проведет диагностику и назначит лечение.

Выводы

Вероятность ранних и поздних осложнений инфаркта миокарда возрастает при несвоевременном обращении за медицинской помощью, а также у пациентов с нелеченной гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом.

Для профилактики инфаркта и его осложнений стоит придерживаться здорового образа жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя, регулярно делать зарядку.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит систематически проходить профилактические осмотры 2 раза в год и следовать рекомендациям врача.

Источник