Сканирование сердца при инфаркте

Научный редактор: Строкина О.А., терапевт, врач функциональной диагностики.

Февраль, 2019.

Один из самых информативных методов исследования сердца – сцинтиграфия (ядерное сканирование). Для проведения процедуры применяется медикаментозное средство, содержащее радиоактивные изотопы (радионуклиды). Препарат вводится в организм больного внутривенно и, циркулируя с кровотоком, постепенно поглощается сердечной мышцей.

Один из самых информативных методов исследования сердца – сцинтиграфия (ядерное сканирование). Для проведения процедуры применяется медикаментозное средство, содержащее радиоактивные изотопы (радионуклиды). Препарат вводится в организм больного внутривенно и, циркулируя с кровотоком, постепенно поглощается сердечной мышцей.

По степени насыщенности тканей миокарда радионуклидами специалисты оценивают его функциональность: активное поглощение свидетельствует о нормальной работе сердца, и наоборот, «пустые» участки могут говорить об ишемии (отмирании) сердечной ткани.

Перфузионная сцинтиграфия – специфический метод диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) проводится с использованием радиоактивного таллия. Процедура выполняется с функциональными пробами, и в отличие от обычной электрокардиографии (ЭКГ) и даже эхокардиографии (УЗИ сердца) с физическими нагрузками позволяет наиболее точно определить локализацию зоны ишемии.

Показания

Сцинтиграфию миокарда назначают кардиологи как пациентам с уже подтвержденной ИБС, так и для уточнения этого диагноза. По результатам исследования врач планирует тактику дальнейшего лечения или определяется с необходимостью хирургического вмешательства на коронарных сосудах.

Сцинтиграфия назначается по следующим показаниям:

- профилактическое обследование лиц, входящих в группу риска по ИБС:

- больные диабетом и/или гипертонией,

- злостные курильщики с большим стажем,

- пациенты с неблагоприятной по сердечно-сосудистым заболеваниям наследственностью,

- люди с повышенным холестерином,

- женщины старше 55 лет и мужчины после 45 лет;

- обследование больных перед операциями или другими хирургическими манипуляциями на сердце и коронарных артериях;

- мониторинг состояния пациента и оценка эффективности проводимого лечения (медикаментозного или в послеоперационном периоде);

- диагностика инфаркта миокарда или оценка работоспособности сердечной мышцы после перенесенного инфаркта;

- диагностика стенокардии (обследование проводится в момент приступа).

Противопоказания

Не следует проходить сцинтиграфию сердца в период беременности и грудного вскармливания (за исключением экстренных ситуаций). Для обычной сцинтиграфии больше противопоказаний не существует.

Гораздо больший список абсолютных противопоказаний имеется при выполнении сцинтиграфии с нагрузочными пробами (проба с физической нагрузкой или фармакологическая проба):

- тяжелые общие инфекции с высокой лихорадкой;

- острая стадия инфаркта миокарда

- нестабильная стенокардия;

- тяжелое течение сердечной недостаточности;

- тяжелые патологии клапанов сердца (аортальный стеноз);

- миокардит (воспаление сердечной мышцы);

- наличие хронической аневризмы с тромбом;

- острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт);

- острый тромбофлебит;

- выраженная дыхательная недостаточность.

К относительным противопоказаниям проведения исследования с нагрузочными пробами относятся:

- артериальная гипертензия с АД ? 180/100 мм рт ст;

- высокая частота сердечных сокращений, более 110 в минуту;

- серьезные нарушения ритма и проводимости;

- сахарный диабет в стадии декомпенсации;

- гипотиреоз;

- тиреотоксикоз;

- психоневрологические расттройства.

Подготовка больного к сцинтиграфии

Сцинтиграфия не требует особой подготовки, но некоторые рекомендации пациенту необходимо соблюсти.

- За сутки до исследования нужно исключить из рациона продукты, содержащие кофеин (кофе, чай, шоколад, колу);

- Перед процедурой (в течение 12 часов) нельзя кушать (больным сахарным диабетом разрешается прием легкой нежирной пищи);

- Временно придется прервать или ограничить прием некоторых медикаментов, например, сердечных гликозидов, нитратов, бетатлокаторов (по этому поводу проконсультирует лечащий врач);

Женщины, кормящие грудью, должны заранее сцедить грудное молоко, чтобы использовать его после процедуры. Радиоизотопы выводятся с секретом грудных желез в течение 2 суток, поэтому таким молоком кормить ребенка не рекомендуется.

Пациент обязан предупредить врача, если:

- он страдает бронхиальной астмой;

- он принимает препараты для повышения эрекции (в ходе процедуры у мужчины может развиться приступ стенокардии, купируемый только нитратами, которые с Виагрой, Левитрой и др. несовместимы).

До процедуры женщинам необходимо убедиться в отсутствии беременности.

Методика проведения

За полчаса до начала исследования больному внутривенно вводится радиофармпрепарат (РФП). Пациент во время обследования лежит на томографическом столе с запрокинутыми за голову руками для снижения вероятности появления артефактов на снимках. Затем гамма-камера сканирует миокард, улавливая радиоизлучение и преобразуя его в серию снимков.

Сцинтиграфия длится от 2 до 4 часов. За это время проводится обследование сердца в покое и при физической или фармакологической нагрузке. При сравнении полученных изображений врач может определить наличие или отсутствие участков ишемии в сердечной мышце – при нагрузке усиливается кровоснабжение миокарда, поэтому все имеющиеся нарушения хорошо визуализируются на снимках.

Сцинтиграфия с нагрузкой

Для сцинтиграфии с нагрузкой применяется велотренажер или беговая дорожка. Функциональную пробу проводят, начиная с низкой интенсивности и постепенно увеличивая ее уровень. Одновременно отслеживается динамика артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также снимается электрокардиограмма.

При невозможности проведения сцинтиграфии с естественной физической нагрузкой пациенту ее имитируют с помощью лекарственных препаратов, вызывающих учащение пульса и повышение давления.

На пике интенсивности физической нагрузки больному вновь вводится РФП (радиофармпрепарат), а спустя 30 минут проводят повторное сканирование сердца в разных проекциях.

Результаты сцинтиграфии миокарда

При чтении результатов сцинтиграфии врач может определить:

- интенсивность коронарного кровообращения;

- степень недостаточности кровоснабжения;

- локализацию некрозированных зон;

- очаги ишемии при нагрузках;

- рубцы после инфаркта.

Также по результатам исследования просчитывается вероятность развития возможных осложнений, планируется программа консервативного лечения или определяется метод хирургического вмешательства.

Сцинтиграфия не информативна в области оценки размеров сердца и состояния коронарных сосудов. То есть этот метод не позволит определить локализацию и степень сужения кровеносных сосудов.

Безопасность процедуры

Сцинтиграфия сердца полностью безопасна. Уровень радиооблучения не больше рентгеновского, причем современная диагностическая аппаратура позволяет его снизить практически до минимального. Введенные в организм радиоизотопы, не нанося никакого вреда здоровью, выводятся естественным путем в течение 48 часов.

Из побочных эффектов возможны реакции на РФП (радиофармпрепарат), обусловленные повышенной индивидуальной чувствительностью:

- кожные аллергические реакции;

- учащение мочеиспускания;

- «скачки» артериального давления.

Развитие сердечного приступа или серьезного нарушения ритма сердца вследствие работы на велотренажере или беговой дорожке происходит крайне редко (1 из 30 тысяч случаев).

После лекарственной имитации физической нагрузки побочные эффекты в виде головокружения, загрудинных болей и трудностей с дыханием также наблюдаются очень редко. При введении специфического «противоядия» (укол делается сразу же после искусственной функциональной пробы) все негативные проявления устраняются практически мгновенно.

Благодаря высокой информативности сцинтиграфия часто применяется в случаях, когда диагностика обычной ЭКГ затруднена или невозможна, а также для уточнения результатов других методов исследования сердца.

Источники:

- Рыжкова Д.В. ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, С-Пб. Перфузионная сцинтиграфия миокарда. – Кардиология: новости, мнения, обучение №4 2016

Источник

Компьютерная томография сосудов сердца

КТ сосудов сердца за последнее десятилетие получила большое распространение при диагностировании заболеваний сердечно-сосудистой системы. Этот метод диагностики позволяет оценить, насколько корректно функционирует орган, а также какие имеются отклонения от нормы. В результате получают снимки, на которых изображены послойные срезы сердца в различных плоскостях. Благодаря тому, что срезы – шириной около 1 мм, можно обнаружить любые патологии даже на ранней стадии их развития.

Что показывает КТ сосудов сердца?

Компьютерная томография сосудов сердца позволяет обнаружить массу отклонений от нормы. Также это исследование позволяет оценить:

- наличие кальцинатов в коронарных артериях, их количество и площадь;

- степень тяжести атеросклеротических процессов;

- просветы сосудов;

- наличие тромбов;

- аномалии коронарных артерий;

- состояние камер сердца;

- состояние коронарных шунтов;

- состояние легочных вен и артерий;

- наличие врожденных пороков сердца;

- наличие болезней перикарда и аорт;

- и т.д.

Опытный рентгенолог составит заключение, в котором будут описаны обнаруженные аномалии и патологические процессы, а также ход исследования. В сложных случаях к процессу расшифровки могут привлекаться и другие специалисты. С полученными снимками и заключением необходимо будет отправиться к лечащему врачу для установления диагноза и назначения лечения.

Зачем делать КТ сосудов сердца?

КТ сердца и сосудов часто назначается при необходимости подтверждения предварительного диагноза. По итогам процедуры будет известно, симптомы какого заболевания беспокоят пациента. В этом случае можно рассчитывать на адекватную тактику лечения и максимальный эффект от терапии.

Нередко назначается прохождение компьютерной томографии хирургом или кардиологом для оценки лечения или при планировании оперативных вмешательств. Полезной будет также информация, полученная во время КТ, о состоянии сердца и сосудов после проведенных операций.

Как подготовиться к томографии сосудов сердца?

Чтобы компьютерная томография сосудов сердца показала максимально точные результаты, примерно за сутки до ее проведения лучше отказаться от алкогольных напитков, а также от продуктов, в составе которых присутствует кофеин. Перед тем как пациент ложится на стол томографа, нужно убедиться в отсутствии аллергических реакций на контрастное вещество. Для начала процедуры необходимо снять всю одежду с металлическими частями, а также убрать украшения и аксессуары. В этом случае ничто не помешает сделать четкие снимки.

Как проходит процедура?

Осмотр сердца и коронарных сосудов на КТ длится порядка 5-15 минут, в зависимости от того применялся ли контраст. Если контрастное вещество вводилось, доктор будет дольше исследовать сердце и прилежащие к нему кровеносные сосуды. Во время исследования передвижной стол томографа задвигается в кольцо аппарата, прибор продуцирует рентгеновское излучение и издает несильный шум. Пациент не будет испытывать никаких неприятных ощущений, поскольку метод не требует оперативного вмешательства в организм.

КТ сосудов сердца с контрастом

КТ сосудов и сердца с контрастным веществом нужна в редких случаях, обычно к ним относятся подозрения на онкологические заболевания. Контраст накапливается в пораженных тканях и позволяет оценить наличие, размеры и расположение опухоли. Полезной будет процедура в том случае, если необходимо узнать, являются ли новообразования первичными или прорастают из другого органа. КТ вне подозрений на новообразования не требует контраста, поскольку процедура и так является очень информативной.

Разновидности сканирования сердца

Существует несколько видов томографии сердца и сосудов, которые назначаются в каждом случае индивидуально. Выбор метода исследования может зависеть от того, каким был предварительный диагноз, а также от того, что именно нужно обследовать во время процедуры.

МСКТ

Этот способ исследования подразумевает мультисрезовое сканирование органа, в итоге позволяющее получить трехмерную модель сердца. Назначается мультиспиральная томография обычно для выявления патологий клапанов сердца, изменений структуры перикарда и миокарда, а также сердечных камер. МСКТ позволяет обнаружить массу отклонений от нормы и поставить верный диагноз.

Скрининг коронарного кальция

Скрининг позволяет оценить наличие излишнего кальция в атеросклеротических бляшках, а также оценить состояние сосудов в целом. При помощи этого метода можно выявить ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы и назначить эффективное лечение.

Ангиография сосудов

Главное отличие этого метода исследования заключается в том, что он требует оперативного вмешательства в организм. Процедура выполняется под общим наркозом, чтобы ее начать необходимо сделать надрез в верхней части бедра, через который будет вводиться медицинский катетер. Во время проведения ангиографии врач будет аккуратно перемещать катетер по сосудам и достигнет коронарных артерий, после чего сможет изучить их состояние. Назначается такой метод диагностики, как правило, для оценки уровня проходимости коронарных артерий.

Противопоказания к обследованию

Коронарную томографию сосудов сердца не проводят в ряде случаев. К противопоказаниям относится беременность, а также возраст пациента до 14-ти лет. Кормящим матерям процедура не противопоказана, но после прохождения КТ придется отлучить ребенка от груди на двое суток. Невозможно провести КТ с контрастным веществом в случае наличия у пациента сахарного диабета, аллергии на йод, а также почечной недостаточности. При клаустрофобии и гиперкинезах можно пройти томографию под общим наркозом. При весе пациента более 150 кг придется искать другой метод исследования.

Невозможна также процедура с контрастированием, если исследуемый находится в тяжелом состоянии комы или шока. В этом случае вещество может спровоцировать значительное ухудшение здоровья и стать угрозой жизни.

Источник

Инфаркт миокарда (ИМ) — одна из основных причин смертности работоспособного населения во всем мире. Главное предусловие летального исхода этой болезни связано с поздней диагностикой и отсутствием профилактических мероприятий у пациентов из группы риска. Своевременное установление диагноза подразумевает комплексную оценку общего состояния больного, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования.

Опрос больного

Обращение пациента кардиологического профиля к врачу с жалобами на загрудинную боль всегда должны настораживать специалиста. Подробный расспрос с детализацией жалоб и течения патологии помогает установить направление диагностического поиска.

Основные моменты, которые указывают на возможность инфаркта у пациента:

- наличие ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия, диффузный кардиосклероз, перенесенный ИМ);

- факторы риска: курение, ожирение, гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет;

- провоцирующие факторы: чрезмерная физическая нагрузка, инфекционное заболевание, психоэмоциональное напряжение;

- жалобы: загрудинная боль сдавливающего или жгущего характера, которая длится более 30 минут и не купируется «Нитроглицерином».

Кроме того, ряд пациентов отмечают за 2-3 дня до катастрофы «ауру» (подробнее о ней в статье «Предынфарктное состояние»):

- общая слабость, немотивированная усталость, обмороки, головокружение ;

- усиленное потоотделение;

- приступы сердцебиения.

Осмотр

Физикальное (общее) исследование пациента проводится в кабинете доктора с использованием методов перкуссии (поколачивания), пальпации и аускультации («выслушивания» сердечных тонов с помощью фонендоскопа).

Инфаркт миокарда — патология, которая не отличается специфическими клиническими признаками, позволяющими поставить диагноз без использования дополнительных методов. Физикальное исследование применяется для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и определения степени нарушения гемодинамики (кровообращения) на догоспитальном этапе.

Частые клинические признаки инфаркта и его осложнений:

- бледность и высокая влажность кожных покровов;

- цианоз (синюшность) кожи и слизистых оболочек, холодные пальцы рук и ног — свидетельствуют о развитии острой сердечной недостаточности;

- расширение границ сердца (перкуторное явление) — говорит об аневризме (истончение и выпячивание стенки миокарда);

- прекардиальная пульсация характеризуется видимым биением сердца на передней грудной стенке;

- аускультативная картина — приглушенные тоны (из-за сниженной сократительной способности мышцы), систолический шум на верхушке (при развитии относительной недостаточности клапана при расширении полости пораженного желудочка);

- тахикардия (учащенное сердцебиение) и гипертензия (повышенные показатели артериального давления) вызываются активацией симпатоадреналовой системы.

Более редкие явления — брадикардия и гипотензия — характерны для инфаркта задней стенки.

Изменения в других органах регистрируются нечасто и связаны преимущественно с развитием острой недостаточности кровообращения. Например, отек легких, который аускультативно характеризуется влажными хрипами в нижних сегментах.

Изменение формулы крови и температура тела

Измерение температуры тела и развернутый анализ крови — общедоступные методы оценки состояния пациента для исключения острых воспалительных процессов.

В случае инфаркта миокарда возможно повышение температуры до 38,0 °С на 1—2 дня, состояние сохраняется в течение 4—5 суток. Однако гипертермия встречается при крупноочаговом некрозе мышцы с выделением медиаторов воспаления. Для мелкоочаговых инфарктов повышенная температура нехарактерна.

Наиболее характерные изменения в развернутом анализе крови при ИМ:

- лейкоцитоз — повышение уровня белых клеток крови до 12—15*109/л (норма — 4—9*109/л);

- палочкоядерный сдвиг влево: увеличение количества палочек (в норме — до 6 %), юных форм и нейтрофилов;

- анэозинофилия — отсутствие эозинофилов (норма — 0—5 %);

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) возрастает до 20—25 мм/час к концу первой недели (норма — 6—12 мм/час).

Сочетание перечисленных признаков с высоким лейкоцитозом (до 20*109/л и больше) свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе для пациента.

Коронарография

Согласно современным стандартам, пациент с подозрением на инфаркт миокарда подлежит экстренному выполнению коронарографии (введение контраста в сосудистое русло и с последующим рентгеновским исследованием проходимости сосудов сердца). Подробнее об этом обследовании и особенностях его выполнения можно прочесть тут.

Электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) по-прежнему считается основным методом диагностики острого инфаркта миокарда.

Метод ЭКГ позволяет не только поставить диагноз ИМ, но и установить стадию процесса (острая, подострая или рубец) и локализацию повреждений.

Международные рекомендации Европейского общества кардиологов выделяют следующие критерии инфаркта миокарда на пленке:

- Острый инфаркт миокарда (при отсутствии гипертрофии левого желудочка и блокады левой ножки пучка Гисса):

- Повышение (подъем) сегмента ST выше изолинии: >1 мм (>0,1 мВ) в двух и более отведениях. Для V2-V3 критерии >2 мм (0,2 мВ) у мужчин и >1,5 мм (0,15 мВ) у женщин.

- Депрессия сегмента ST >0,05 мВ в двух и более отведениях.

- Инверсия («переворот» относительно изолинии) зубца Т более 0,1 мВ в двух последовательных отведениях.

- Выпуклый R и соотношение R:S>1.

- Ранее перенесенный ИМ:

- Зубец Q длительностью более 0,02 с в отведениях V2-V3; более 0,03 с и 0,1мВ в I, II, aVL, aVF, V4-V6.

- Комплекс QS в V2-V

- R >0,04 c в V1-V2, соотношение R:S>1 и положительный зубец Т в этих отведениях без признаков нарушения ритма.

Определение локализации нарушений по ЭКГ представлено в таблице ниже.

| Пораженный участок | Отвечающие отведения |

|---|---|

| Передняя стенка левого желудочка | I, II, aVL |

| Задняя стенка («нижний», «диафрагмальный инфаркт») | II, III, aVF |

| Межжелудочковая перегородка | V1-V2 |

| Верхушка сердца | V3 |

| Боковая стенка левого желудочка | V4-V6 |

Аритмический вариант инфаркта протекает без характерной загрудинной боли, но с нарушениями ритма, которые регистрируются на ЭКГ.

Биохимические анализы на маркеры некроза сердечной мышцы

«Золотым стандартом» подтверждения диагноза ИМ в первые часы от начала приступа боли является определение биохимических маркеров.

Лабораторная диагностика инфаркта миокарда с помощью ферментов включает:

- тропонины (фракции І, Т и С) — белки, которые находятся внутри волокон кардиомиоцитов и попадают в кровь при разрушении миокарда (о том, как выполнить тест, читайте здесь;

- креатинфосфокиназа, сердечная фракция (КФК-МВ);

- белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК).

Также лаборанты определяют менее специфические показатели: аспартатаминотрансфераза (АСТ, является также маркером поражения печени) и лактатдегидрогеназа (ЛДГ1-2).

Время появления и динамика концентрации сердечных маркеров представлены в таблице ниже.

| Фермент | Появление в крови диагностически значимых концентраций | Максимальное значение (часы от приступа) | Снижение уровня |

|---|---|---|---|

| Тропонины | 4 часа | 48 | В течение 10—14 суток |

| КФК-МВ | 6—8 часов | 24 | До 48 часов |

| БСЖК | Через 2 часа | 5—6 — в крови; 10 — в моче | 10—12 часов |

| АСТ | 24 часа | 48 | 4—5 дней |

| ЛДГ | 24—36 часов | 72 | До 2 недель |

Согласно приведенным выше данным, для диагностики рецидива инфаркта (в первые 28 дней) целесообразно определять КФК-МВ или БСЖК, концентрация которых снижается в течение 1—2 дней после приступа.

Забор крови на сердечные маркеры проводится в зависимости от времени начала приступа и специфики изменения концентраций ферментов: не стоит ожидать высоких значений КФК-МВ в первые 2 часа.

Неотложная помощь пациентам оказывается вне зависимости от результатов лабораторной диагностики, на основании клинических и электрокардиографических данных.

Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенологические методы нечасто используются в практике кардиологов для диагностики инфаркта миокарда.

Согласно протоколам, рентгенография органов грудной клетки показана при:

- подозрении на отек легких (одышка и влажные хрипы в нижних отделах);

- острой аневризме сердца (расширение границ сердечной тупости, перикардиальная пульсация).

УЗИ сердца (эхокардиография)

Комплексная диагностика острого инфаркта миокарда подразумевает раннее ультразвуковое исследование сердечной мышцы. Метод эхокардиографии (ЭхоКГ) информативен уже в первые сутки, когда определяются:

- снижение сократительной способности миокарда (зоны гипокинезии), что позволяет установить топический (по локализации) диагноз;

- падение фракции выброса (ФВ) — относительный объем, который попадает в систему кровообращения при одном сокращении;

- острая аневризма сердца — расширение полости с формированием кровяного сгустка в нефункционирующих участках.

Кроме того, метод используется для выявления осложнений ИМ: клапанной регургитрации (недостаточности), перикардита, наличия тромбов в камерах.

Радиоизотопные методы

Диагностика инфаркта миокарда при наличии сомнительной ЭКГ-картины (например, при блокаде левой ножки пучка Гисса, пароксизмальных аритмиях) подразумевает использование радионуклидных методов.

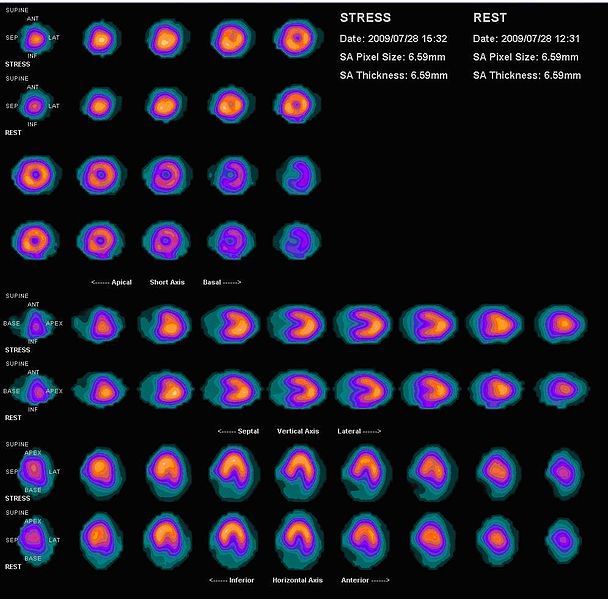

Наиболее распространенный вариант — сцинтиграфия с использованием пирофосфата технеция (99mTc), который накапливается в некротизированных участках миокарда. При сканировании такой области зона инфаркта обретает наиболее интенсивный окрас. Исследование информативно с 12 часов после начала болевого приступа и до 14 дней.

Изображение сцинтиграфии миокарда

МРТ и мультиспиральная компьютерная томография

КТ и МРТ в диагностике инфаркта используются сравнительно редко из-за технической сложности исследования и невысокой информативности.

Компьютерная томография наиболее показательна для дифференциальной диагностики ИМ с тромбоэмболией легочной артерии, расслоения аневризмы грудной аорты и других патологий сердца и магистральных сосудов.

Магнитно-резонансная томография сердца отличается высокой безопасностью и информативностью в определении этиологии поражения миокарда: ишемическое (при инфаркте), воспалительное или травматическое. Однако длительность процедуры и особенности проведения (необходимо неподвижное состояние пациента) не позволяют проводить МРТ в острый период ИМ.

Дифференциальная диагностика

Наиболее опасные для жизни патологии, которые необходимо отличать от ИМ, их признаки и используемые исследования представлены в таблице ниже.

| Заболевание | Симптомы | Лабораторные показатели | Инструментальные методы |

|---|---|---|---|

| Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) |

|

|

|

| Расслаивающая аневризма аорты |

| Малоинформативны |

|

| Плевропневмония |

| Развернутый анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, высокая СОЭ |

|

Источник