Сердечная недостаточность стеноз митрального клапана

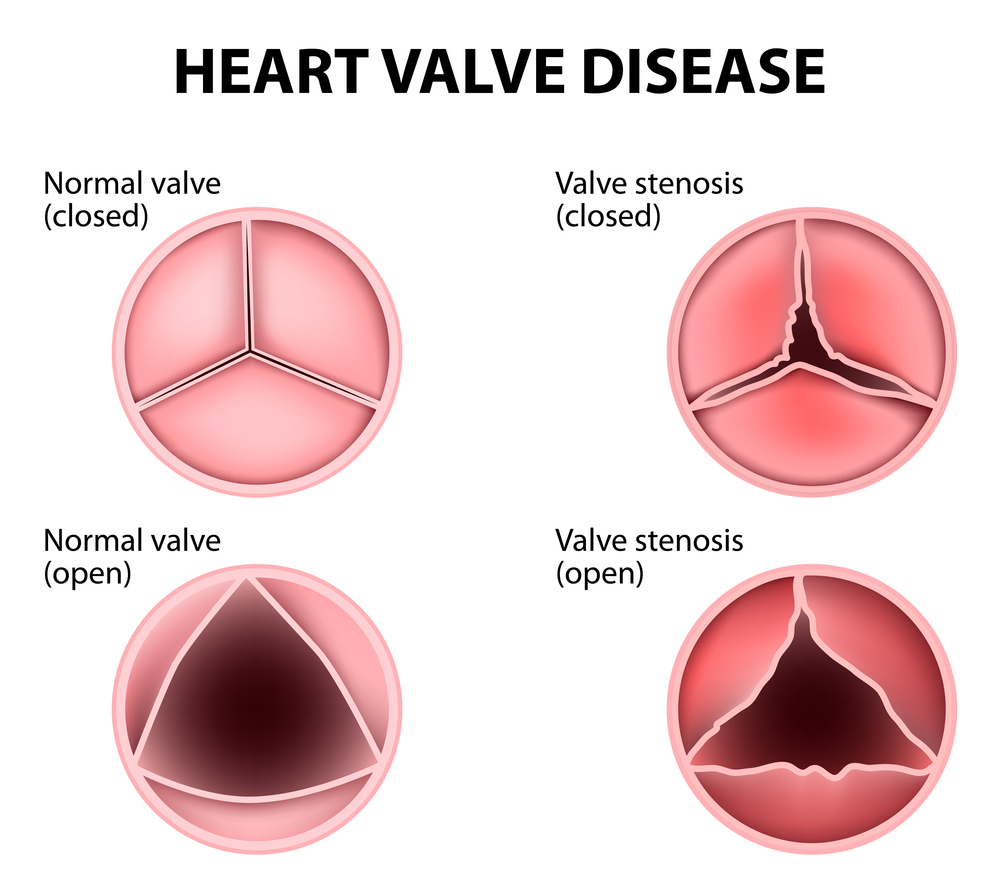

Стеноз митрального клапана – это порок сердца, который вызывается утолщением и неподвижностью створок митрального клапана и сужением предсердно-желудочкового отверстия из-за слияния участков соединения створок между собой (комиссур). О данной патологии слышали многие, но не все пациенты кардиолога знают, почему возникает и как проявляется недуг, также многих интересует, можно ли стеноз митрального клапана окончательно вылечить. Об этом и поговорим.

Причины и стадии развития

В 80% случаев стеноз митрального клапана провоцируется перенесенным ранее ревматизмом. В остальных случаях поражение митрального клапана может вызываться:

- другими инфекционными эндокардитами;

- сифилисом;

- атеросклерозом;

- травмами сердца;

- системной красной волчанкой;

- наследственными причинами;

- предсердной миксомой;

- мукополисахаридозом;

- злокачественным карциноидным синдромом.

Митральный клапан расположен между левым предсердием и левым желудочком. Он имеет воронкообразную форму и состоит из створок с хордами, фиброзного кольца и папиллярных мышц, которые функционально связаны с отделами левого предсердия и желудочка. При его сужении, которое в большинстве случаев вызывается ревматическими поражениями тканей сердца, повышается нагрузка на левое предсердие. Это приводит к повышению давления в нем, его расширению и вызывает развитие вторичной легочной гипертензии, которая приводит к правожелудочковой недостаточности. В дальнейшем такая патология может провоцировать тромбоэмболию и фибрилляцию предсердий.

При развитии стеноза митрального клапана наблюдаются следующие стадии:

- I стадия: порок сердца полностью компенсирован, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 3-4 кв. см., размер левого предсердия не превышает 4 см;

- II стадия: начинает появляться гипертензия в малом круге кровообращения, повышается венозное давление, но ярко выраженные симптомы нарушения гемодинамики отсутствуют, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 2 кв. см., левое предсердие гипертрофируется до 5 см;

- III стадия: у больного обнаруживаются выраженные симптомы сердечной недостаточности, размеры сердца резко увеличиваются, значительно повышается венозное давление, печень увеличивается в размерах, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 1,5 кв. см, левое предсердие увеличивается в размерах более чем на 5 см;

- IV стадия: симптомы сердечной недостаточности усугубляются, наблюдается застойные явления в малом и большом круге кровообращения, печень увеличивается в размерах и становится уплотненной, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 1 кв. см, левое предсердие увеличено более чем на 5 см;

- V стадия: характеризуется терминальной стадией сердечной недостаточности, предсердно-желудочковое отверстие почти полностью обтурируется (закрывается), левое предсердие увеличивается в размерах более, чем на 5 см.

В степени изменения структуры митрального клапана выделяется три основные стадии:

- I: соли кальция оседают по краям клапанных створок или располагаются очагово в комиссурах;

- II: соли кальция покрывают все створки, но не распространяются на фиброзное кольцо;

- III: кальциноз затрагивает фиброзное кольцо и близлежащие структуры.

Симптомы

Стеноз митрального клапана долгое время может протекать бессимптомно. С момента первой инфекционной атаки (после ревматизма, скарлатины или ангины) до появления первых характерных жалоб больного, проживающего в условиях умеренного климата, может пройти около 20 лет, а с момента появления выраженной одышки (в покое) до смерти больного проходит около 5 лет. В жарких странах данный порок сердца прогрессирует быстрее.

При легком стенозе митрального клапана жалобы больными не предъявляются, но при их обследовании могут выявляться многие признаки нарушения в функционировании митрального клапана (повышение венозного давления, сужение просвета между левым предсердием и желудочком, увеличением размеров левого предсердия). Резкий подъем венозного давления, который может вызываться различными предрасполагающими факторами (физической нагрузкой, половым актом, беременностью, тиреотоксикозом, лихорадкой и другими состояниями), проявляется одышкой и кашлем. Впоследствии, при прогрессировании митрального стеноза, у больного резко снижается выносливость к физическим нагрузкам, они подсознательно пытаются ограничивать свою активность, появляются эпизоды сердечной астмы, тахикардия, аритмии (экстрасистолия, мерцательная аритмия, трепетание предсердий и др.) и может развиваться отек легкого. Развитие гипоксической энцефалопатии приводит к появлению головокружения и обмороков, которые провоцируются физической нагрузкой.

Критическим моментом в прогрессировании этого заболевания становится развитие постоянной формы мерцательной аритмии. У больного наблюдается усиление одышки и наблюдается кровохарканье. Со временем признаки застоя в легких становятся менее выраженными и протекают легче, но постоянно нарастающая легочная гипертензия приводит к развитию правожелудочковой недостаточности. У больного появляются жалобы на отеки, резкую слабость, тяжесть в правом подреберье, кардиалгии (у 10% пациентов) и могут выявляться признаки асцита и гидроторакса (чаще правостороннего).

При осмотре больного определяется цианоз губ и характерный малиново-цианотичный румянец на щеках (митральная бабочка). Во время перкуссии сердца выявляется смещение границ сердца влево. При выслушивании тонов сердца определяется усиление I тона (хлопающий тон) и добавочный III тон («ритм перепела»). При наличии выраженной легочной гипертензии и развитии недостаточности трикуспидального клапана во втором подреберье выявляется раздвоение и усиление II тона, а над мечевидным отростком грудины определяется систолический шум, который усиливается на пике вдоха.

У таких больных часто наблюдаются заболевания дыхательной системы (бронхиты, бронхопневмонии и крупозные пневмонии), а отрыв тромбов, образующихся в левом предсердии, может приводить к тромбоэмболиям сосудов головного мозга, конечностей, почек или селезенки. При перекрытии тромбами просвета митрального клапана у больных появляется резкая боль в груди и обмороки.

Также стеноз митрального клапана может осложняться рецидивами ревматизма и инфекционным эндокардитом. Повторные эпизоды тромбоэмболии легочной артерии нередко заканчиваются развитием инфаркта легкого и приводят к смерти больного.

Диагностика

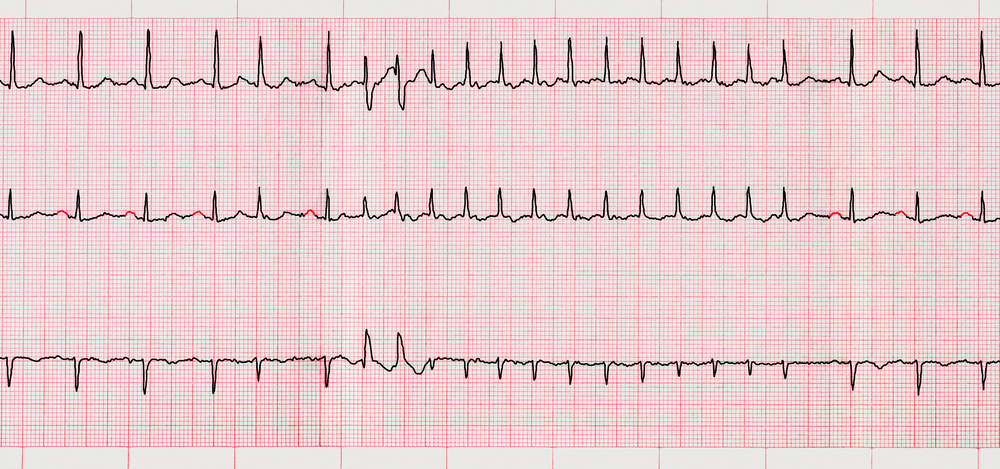

Характерный признак митрального стеноза — фибрилляция предсердий, выявленная на ЭКГ.

Характерный признак митрального стеноза — фибрилляция предсердий, выявленная на ЭКГ.

Предварительный диагноз о стенозе митрального клапана может устанавливаться клинически (т. е. после анализа жалоб и осмотра больного) и проведении ЭКГ, на которой обнаруживаются признаки увеличения размеров левого предсердия и правого желудочка.

Для подтверждения диагноза больному назначается двухмерная и допплеровская Эхо-КГ, позволяющая установить степень сужения и обызвествления створок митрального клапана, размеры левого предсердия, объем чресклапанной регургитации и давление в легочной артерии. Для исключения наличия тромбов в левом предсердии может рекомендоваться выполнение чреспищеводной Эхо-КГ. Патологические изменения в легких устанавливаются при помощи рентгенографии.

Пациенты с отсутствием признаков декомпенсации должны проходить обследование ежегодно. В комплекс диагностики включают:

- Холтер-ЭКГ;

- Эхо-КГ;

- биохимический анализ крови.

При принятии решения о выполнении хирургической операции больному назначается катетеризация сердца и магистральных сосудов.

Лечение

Стеноз митрального клапана может устраняться только хирургическим путем, т. к. прием лекарственных препаратов не может устранять сужение предсердно-желудочкового отверстия.

Бессимптомное течение данного порока сердца не требует назначения медикаментозной терапии. При появлении симптомов стеноза митрального клапана больному, для подготовки к операции и устранения причины, вызвавшей заболевание, могут назначаться:

-

диуретики (в низких дозировках): Гидрохлортиазид, Клопамид и др.;

диуретики (в низких дозировках): Гидрохлортиазид, Клопамид и др.; - бета-блокаторы: Верапамил, Дилтиазем;

- блокаторы медленных кальциевых канальцев: Амлодипин, Нормодипин, Амлонг.

При наличии фибрилляции предсердий и риске образования тромбов в левом предсердии рекомендуется прием непрямых антикоагулянтов (Варфарина), а при развитии тромбоэмболии назначается Гепарин в сочетании с Аспирином или Клопидогрелем (под контролем МНО).

Больным с митральным стенозом ревматического характера обязательно проводится вторичная профилактика инфекционного эндокардита и ревматизма. Для этого могут применяться антибиотики, салицилаты и пиразолиновые препараты. После этого больному рекомендуется круглогодичный курс приема Бициллина-5 (один раз в месяц) на протяжении двух лет.

Больные с митральным стенозом нуждаются в постоянном наблюдении кардиолога, соблюдении здорового образа жизни и рациональном трудоустройстве. При этом заболевании беременность не противопоказана женщинам, у которых отсутствуют признаки декомпенсации и площадь отверстия в митральном клапане составляет не менее 1,6 кв. см. При отсутствии таких показателей может рекомендоваться прерывание беременности (в исключительных случаях может выполняться баллонная вальвулопластика или митральная комиссуротомия).

При уменьшении площади митрального отверстия до 1-1,2 кв. см, рецидивирующей тромбоэмболии или развитии тяжелой легочной гипертензии больному рекомендуется оперативное лечение. Вид хирургического вмешательства определяется индивидуально для каждого пациента:

- чрескожная баллонная митральная вальвулопластика;

- вальвулотомия;

- открытая комиссуротомия;

- замена митрального клапана.

Прогноз

Результаты лечения данной патологии зависят от многих факторов:

- возраста больного;

- выраженности легочной гипертензии;

- сопутствующих патологий;

- степени мерцательной аритмии.

Хирургическое лечение (вальвулотомии или комиссуротомии) при митральном стенозе позволяет восстановить нормальное функционирование митрального клапана у 95% больных, но в большинстве случаев (у 30% пациентов) в течение 10 лет требуется повторное оперативное лечение (митральная рекомиссуротомия).

При отсутствии адекватного лечения стеноза митрального клапана период от проявления первых признаков порока сердца до инвалидизации больного может составлять около 7-9 лет. Прогрессирование заболевания и наличие выраженной легочной гипертензии и стойкой мерцательной аритмии повышает вероятность наступления летального исхода. В большинстве случаев причиной смерти больных становится тяжелая сердечная недостаточность, цереброваскулярная или легочная тромбоэмболия. Показатель пятилетней выживаемости пациентов, у которых диагностирован стеноз митрального клапана, при отсутствии его лечения составляет около 50%.

Медицинская анимация «Стеноз митрального клапана»

https://www.youtube.com/watch?v=oH5VapwtvRM

ТВ «Столица плюс», передача «Будьте здоровы» на тему «Митральный стеноз»

Источник

Что такое митральный стеноз?

Митральный стеноз (МС) – кардиальная патология, вызванная аномальным структурным дефектом (сужением левого атриовентрикулярного отверстия), препятствующим переходу крови из левого предсердия в желудочек, обусловленного дегенеративными процессами митрального клапана (МК).

Митральный стеноз (МС) – кардиальная патология, вызванная аномальным структурным дефектом (сужением левого атриовентрикулярного отверстия), препятствующим переходу крови из левого предсердия в желудочек, обусловленного дегенеративными процессами митрального клапана (МК).

Сужение левого АВ (атриовентрикулярного) отверстия происходит по причине склеивания, а далее и срастания касательных краев створок МК, места сращения называют комиссурами. Рядом с этим створки уплощаются, укорачиваются и утолщаются хордальные нитки. Следствием этого становится пролапс створок МК в полость желудочка.

Гемодинамическое влияние вызывает повреждение клапана на створках с пристеночным тромбообразованием. Дальнейшая организация тромбов провоцирует еще большее срастанию створок МК и прогрессирования заболевания. При МС в процесс вовлекаются структуры, лежащие под клапаном: укорачиваются, утолщаются и срастаются между собой хорды. Иногда имеет место обызвествление комиссур, что делает створки практически неподвижными.

Причины развития порока и его классификация

Этиология МС:

- Ревматизм (в 80% случаев);

- Инфекционный, септический эндокардит;

-

СКВ, ревматоидный артрит, болезни накопления, амилоидоз;

СКВ, ревматоидный артрит, болезни накопления, амилоидоз; - Асимметричная гипертрофия ЛЖ при ГКМП;

- ВПС (Синдром Лютембаше, открытый Боталлов проток, фиброэластоз миокарда, коарктация аорты, субаортальный стеноз);

- Миксома;

- Тромб в левом предсердии;

- Карциноматоз;

- Третичный сифилис;

- Действие медикаментов (препараты на основе полыни);

- Рестеноз после комиссуротомии, протезирования МК.

Виды митрального стеноза

По анатомической характеристике сужения:

- Сужение по типу петлицы пиджака – клапан выглядит как перемычка с краевым срастанием фиброзированных створок, визуализируется небольшое укорочение хордальных нитей;

- Воронкообразное сужение по типу «рыбьего рта» — створки клапана низко припаяны к сосочковым мышцам;

- Стеноз сочетанного характера.

Степени сужения митрального клапана

У здорового человека площадь левого АВ устья 4-6 см2. Клинически стеноз проявляется при уменьшении площади до 2 см2. При сужении до 1 см2 происходит резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам.

У здорового человека площадь левого АВ устья 4-6 см2. Клинически стеноз проявляется при уменьшении площади до 2 см2. При сужении до 1 см2 происходит резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам.

По величине сужения МК стеноз делится на:

- Минимальный стеноз;

- Резкий – общая площадь менее 0,5 см2;

- Выраженный – площадь от 0,5 до 1 см2;

- Умеренный – сужение от 1 до 1,5 см2;

- Незначительный – площадь отверстия более 2 см2.

Основные симптомы и клинические признаки патологии

Семиотика клинических проявлений заболевания зависит от стадии стеноза:

- I – компенсаторная — пациент не имеет жалоб. Признаки МС находят при аускультации, ЭхоКГ, на ЭКГ только признаки перегрузки ЛП;

- II – застоя в малом кругу – с пароксизмами отдышки, ограничением трудоспособности;

- III– правожелудочковой недостаточности – устойчивая легочная гипертензия с образованием «второго барьера», ХСН;

- IV – дистрофическая – симптоматика нарушений кровотока в обоих кругах, медикаментозная поддержка может временно улучшить состояние, нарушение ритма;

- V- терминальная – критические расстройства кровообращения сопоставимы с ХСН III ст.

Субъективные симптомы стеноза митрального клапана:

- снижение толерантности к физическим нагрузкам;

- хроническая усталость, пароксизмальная отдышка (в последствии и в покое);

- кашель с кровохарканьем;

- рецидивирующие легочные инфекции (бронхиты, пневмонии);

- сердцебиение;

- распирание в правом подреберье;

- хрипота (гипертрофированное ЛП сдавливает левый гортанный рекуррентный нерв– с. Ортнера), дискомфорт в перикардиальной области.

Объективные данные:

-

Facies mitralis – сине-красный румянец на лице в виде бабочки;

Facies mitralis – сине-красный румянец на лице в виде бабочки; - «Сердечный горб», наличие эпигастральной пульсации (гипертрофия ПЖ);

- Периферические отеки, акроцианоз, гепатомегалия, гидроторакс, асцит;

- Тахикардия, фибрилляция предсердий, pulsus deferens (разница пульсов на лучевых артериях);

- Диастолическая вибрация грудной клетки («кошачье урчание»);

- Перкуторно – уширение границ сердечной тупости вверх и вправо;

- Аускультативная картина: «ритм перепелки»

- сильный, лязгающий I тон в IV межреберье слева,

- клацанье открытия МК в конце II тона;

- протодастолический шум с пресистолическим усилением;

- акцент II тона во втором межреберье справа и стихающий шум Грехема-Стилла.

По результатам ЭКГ присутствуют:

- Симптомы гипертрофии и перегрузки левого предсердия:

- Двоверхушечный Р в I, avL, V4,5,6;

- Значимый скачок амплитуды и длительности зубца Р во вторую фазу в V1;

- Удлинение периода внутреннего отклонения Р дольше 0,06с.

- Симптомы гипертрофии правых отделов сердца:

- 2.1 Отклонение ЭОС вправо, дислокация интервала S-Т и инверсия зубца Т в avF, III;

- 2.2 Рост зубца R в правых, зубца S в левых грудных отведениях;

- 2.3 Депрессия сегмента ST и негативный Т в правых грудных отведениях.

- Блокада ЛНПГ разной выраженности.

- Крупноволновая форма мерцания предсердий.

На ЭхоКГ присутствуют:

- Одностороннее движение обеих створок МК кпереди;

- Замедление досрочного запирания передней створки МК во время диастолы;

- Снижение амплитуды движения передней створки МК;

- Расширенный диаметр полостей левых отделов сердца.

Для уточнения стадии заболевания выполняют Ro-графию ОГК, УЗИ ОБП, тест толерантности к физическим нагрузкам.

Особенности нарушения гемодинамики при митральном стенозе

Площадь устья, после которой возникают значимые нарушения гемодинамики -1-1,5 см2. Нормальное внутриполостное давление в левом предсердии колеблется от 5 до 6 мм.рт.ст., а градиент диастолических давлений между ЛП и ЛЖ составляет 1-2 мм.рт.ст.

Площадь устья, после которой возникают значимые нарушения гемодинамики -1-1,5 см2. Нормальное внутриполостное давление в левом предсердии колеблется от 5 до 6 мм.рт.ст., а градиент диастолических давлений между ЛП и ЛЖ составляет 1-2 мм.рт.ст.

Стеноз левого АВ-отверстия препятствует движению крови и меняет внутрисердечные гемодинамические показатели. Сужение устья МК до 1 см2 вызывает рост внутриполостного давления левого предсердия и в легочных венулах до 25-30 мм.рт.ст. и рост диастолического градиента до 30-40 мм.рт.ст. Высокое внутриполостное давление вызывает гипертрофию мышечного слоя ЛП для обеспечения проталкивания крови в ЛЖ. Сквозь суженное устье кровоток замедляется, время кровенаполнения ЛЖ удлиняется, следовательно, ЛП опустошается длительно и не полностью.

Пониженное кровенаполнение ЛЖ вызывает неэффективную систолу, снижение фракции выброса и, как следствие, минутного объема крови. Повышенное давление пассивно передается с ЛП на легочные сосуды, провоцируя легочную гипертензию. При достижении пограничного давления в сосудах легких (выше 30 мм.рт.ст.) развивается защитный прекапиллярный спазм мелких артериол малого круга (рефлекс барорецепторов Китаева). Результатом долгосрочного спазма становится склерозирование сосудистой стенки, что еще больше усугубляет явления недостаточности в малом круге кровообращения.

Рефрактерная гипертензия малого круга (более 150-180 мм.рт.ст.) приводит к утолщению стенок правого желудочка, а в последствии и его тоногенной дилатации с относительной недостаточностью трехстворчатого клапана. Результатом вышеперечисленных патологических процессов становится декомпенсация кровообращения в большом круге.

Лечение заболевания

К сожалению, нет специфичной консервативной терапии данного заболевания. Медикаментозное лечение нацелено на:

- Профилактику ревмокардита;

- Антибиотикопрофилактику перед инвазивными процедурами (предотвращение инфекционного эндокардита);

- Терапию возникших осложнений.

Показания к консервативному (медикаментозному) лечению и его основные особенности

Показания к консервативному ведению больных с МС:

- I, II и V стадии стеноза (когда инвазивное лечение не целесообразно);

- Коррекция легочной гипертензии, нарушений ритма, кровохарканья, ХНК;

- Неотложная помощь при отеке легких.

Схема терапии МС включает:

- Диуретики;

- Нитраты пролонгированного действия;

- β-блокаторы;

- Антикоагулянты;

- Блокаторы Са2+-каналов;

- Антиаритмические средства.

Когда прибегают к хирургическому вмешательству и как его выполняют?

Показания к хирургическому лечению:

- Симптомы легочной гипертензии;

- Площадь отверстия МК менее 1,5 см2;

- Бессимптомное протекание с высоким риском тромбоэмболий;

- Планирование беременности.

Виды инвазивного лечения:

-

Чрескожная митральная комиссуротомия – разрыв или расчленение сращенных комиссур при помощи баллона, введенного по катетеру через межпредсердную перегородку. Имеет высокую эффективность, низкий риск осложнений, быстрое восстановление. Не используют при поздних стадиях и внутрисердечных осложнениях.

Чрескожная митральная комиссуротомия – разрыв или расчленение сращенных комиссур при помощи баллона, введенного по катетеру через межпредсердную перегородку. Имеет высокую эффективность, низкий риск осложнений, быстрое восстановление. Не используют при поздних стадиях и внутрисердечных осложнениях. - Открытая вальвулотомия – операция на открытом сердце с использованием экстракорпоральной оксигенации. Проводится при наличии тромба в ЛП, кальцинозе обеих комиссур, комбинированных пороков сердца, ИБС с необходимым АКШ.

- Анулопластика (замена митрального клапана) – проводится пациентам с критическим поражением клапанного аппарата, при ІІІ/ІV классе NYHA. Имеет высший риск осложнений, смертности сравнимо с комиссуротомией. Соблюдение всех рекомендаций послеоперационной реабилитации значительно снижает вышеописанные риски.

Какой прогноз пациентов с митральным стенозом разных степеней тяжести?

Без оперативного лечения продолжительность жизни пациентов с МС 40-45 лет, около 15% пациентов преодолевают пятидесятилетний рубеж.

Инвазивное лечение стеноза митрального клапана способно значительно продлить и улучшить качество жизни. 10-летняя послеоперационная выживаемость составляет 85%.

Наиболее неблагоприятный прогноз для пациентов с IV и V стадией, когда компенсаторные возможности миокарда недостаточны и развиваются необоротные поражения внутренних органов. Немного продлить жизнь помогает медикаментозная коррекция возникающих осложнений.

Выводы

Несмотря на относительно благоприятное течение митрального стеноза, при недостаточной медикаментозной поддержке и отсутствии хирургического лечения неизбежно наступает декомпенсация кровообращения. Основные причины смертности пациентов: прогрессирующая сердечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, фатальные нарушения ритма. Проведение первичной и вторичной профилактики ревмокардита значительно снижает риск развития митрального стеноза.

Источник