Сердечная недостаточность патофизиология литвицкий

♦Причины: активация аденилатциклазы (например, катехоламинами); подавление активности фосфодиэстераз, разрушающих цАМФ (наблюдается при ишемии миокарда, миокардитах, кардиомиопатиях).

♦Аритмогенные эффекты: стимуляция медленного входящего кальциевого тока.

• Повышение содержания ВЖК в клетках миокарда.

♦Основные причины: повышение содержания катехоламинов в миокарде (они обладают выраженной липолитической активностью), а также увеличение проницаемости мембран кардиомиоцитов.

♦Аритмогенные эффекты: разобщение процессов окисления и фосфорилирования (это приводит к увеличению концентрации ионов K+ в межклеточной жидкости).

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Сердечная недостаточность – типовая форма патологии, при которой сердце не обеспечивает потребности органов и тканей в адекватном кровоснабжении.

Сердечная недостаточность – одна из частных причин утраты трудоспособности, инвалидизации и смерти пациентов, страдающих заболеваниями ССС. Сердечная недостаточность – не нозологическая форма. Это синдром, развивающийся при многих болезнях, в том числе – поражающих органы и ткани, не относящиеся к ССС.

ЭТИОЛОГИЯ

Две основных группы причин приводят к развитию сердечной недостаточности: оказывающие непосредственное повреждающее действие на сердце и обусловливающие функциональную перегрузку сердца.

Повреждение сердца могут вызывать факторы физической, химической и биологической природы.

♦Физические факторы: сдавление сердца (экссудатом, кровью, эмфизематозными лѐгкими, опухолью), воздействие электрического тока (при электрической травме, проведении дефибрилляции сердца), механическая травма (при ушибах грудной клетки, проникающих ранениях, хирургических манипуляциях).

♦Химические факторы: химические соединения (в том числе ЛС в неадекватной дозировке), дефицит кислорода, недостаток субстратов метаболизма.

♦Биологические факторы: высокие уровни БАВ (например, катехоламинов, T4), недостаток витаминов или ферментов, длительная ишемия или инфаркт миокарда.

Перегрузка сердца может быть обусловлена двумя подгруппами факторов: увеличивающими преднагрузку или увеличивающими посленагрузку.

♦Увеличивающие преднагрузку: гиперволемия, пороки клапанов сердца, полицитемия, гемоконцентрация.

♦Увеличивающие постнагрузку: артериальные гипертензии, стенозы клапанных отверстий сердца, сужение аорты или лѐгочной артерии.

ВИДЫ

Дифференцировка видов сердечной недостаточности основана на критериях происхождения, скорости развития, преимущественного поражения отдела сердца, преимущественной недостаточности фазы сердечного цикла и первичности поражения миокарда.

По происхождению

•Миокардиальная форма развивается преимущественно в результате непосредственного повреждения миокарда.

•Перегрузочная форма возникает преимущественно в результате перегрузки сердца.

•Смешанная форма – результат сочетания прямого повреждения миокарда и его перегрузки.

По скорости развития

•Острая (развивается в пределах нескольких минут и часов). Является результатом инфаркта миокарда, острой недостаточности клапанов, разрыва стенок сердца.

•Хроническая (формируется в течение длительного периода времени). Является следствием артериальной гипертензии, хронической дыхательной недостаточности, длительной анемии, пороков сердца.

По первичности механизма развития

•Первичная (кардиогенная). Развивается в результате преимущественного снижения сократительной функции сердца. Наиболее часто возникает при ИБС, миокардитах, кардиомиопатиях.

•Вторичная (некардиогенная). Возникает вследствие первичного преимущественного уменьшения венозного притока к сердцу при близкой к нормальной величине сократительной функции миокарда. Наиболее часто встречается при острой массивной кровопотере, коллапсе, эпизодах пароксизмальной тахикардии; нарушении

диастолического расслабления сердца и заполнения его камер кровью (например, при гидроперикарде).

По преимущественно поражѐнному отделу сердца

•Левожелудочковая сердечная недостаточность. Может быть вызвана перегрузкой левого желудочка (например, при стенозе устья аорты) или снижением его сократительной функции (например, при инфаркте миокарда).

•Правожелудочковая сердечная недостаточность. Возникает при механической перегрузке правого желудочка (например, при сужении лѐгочной артерии) или при лѐгочной гипертензии.

•Тотальная. При этой форме выражена и левожелудочковая и правожелудочковая сердечная недостаточность.

По фазе преимущественного нарушения сердечного цикла

•Диастолическая сердечная недостаточность развивается при нарушении расслабления стенок и наполнения левого желудочка. Обусловлена его гипертрофией или фиброзом. Приводит к увеличению конечного диастолического давления.

•Систолическая сердечная недостаточность обусловлена нарушением нагнетающей функции сердца. Приводит к уменьшению сердечного выброса.

ПАТОГЕНЕЗ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Начальные звенья механизмов развития сердечной недостаточности имеют некоторые отличия, в зависимости от еѐ происхождения.

♦Миокардиальная форма сердечной недостаточности первично характеризуется снижением развиваемого сердцем напряжения. Это проявляется падением силы и скорости его сокращения и расслабления.

♦Перегрузочная форма сердечной недостаточности формируется на фоне более или менее длительного периода его гиперфункции. Вторично снижается сила и скорость сокращения и расслабления сердца.

♦В обоих случаях снижение его сократительной функции сопровождается включением экстра- и интракардиальных механизмов компенсации этого сдвига.

Компенсаторные механизмы

Механизмы экстренной компенсации сниженной сократительной функции сердца приводят к повышению силы и скорости сокращения сердца, а также скорости расслабления миокарда.

•Повышение сократимости миокарда при увеличении его растяжимости (механизм Франка-Старлинга).

•Повышение сократимости сердца при возрастании симпатоадреналовых влияний на него.

•Возрастание сократимости сердца при увеличении частоты его сокращений.

•Увеличение сократимости миокарда при возрастании нагрузки на него (геометрический механизм).

Компенсаторная гиперфункция сердца вследствие названных выше механизмов обеспечивает экстренную компенсацию сократительной функции перегруженного или повреждѐнного миокарда. Компенсаторная гипертрофия сердца обусловлена экспрессией отдельных генов кардиомиоцитов и увеличением интенсивности синтеза нуклеиновых кислот и белков. Значение компенсаторной гипертрофии сердца заключается в том, что увеличенная функция органа выполняется его возросшей массой.

Механизмы декомпенсации

Потенциальные возможности гипертрофированного миокарда не беспредельны. Если на сердце продолжает действовать повышенная нагрузка или оно дополнительно повреждается, сила и скорость его сокращений падают, а их энергетическая «стоимость» возрастает: развивается декомпенсация гипертрофированного сердца. В основе декомпенсации гипертрофированного сердца лежит нарушение сбалансированности роста различных его структур и ремоделирование.

Ремоделирование сердца представляет собой структурные и метаболические изменения в нем, приводящие к изменению его размеров и формы, дилатации его полостей и снижению сократительной функции миокарда.

Ключевые механизмы ремоделирования сердца:

•Изменения гено- и фенотипа кардиомиоцитов.

•Расстройства метаболизма в клетках миокарда и в строме.

•Эксцентрическая гипертрофия миокарда.

•Гибель (некроз, апоптоз) кардиомиоцитов.

•Диффузный кардиофиброз.

•Продольное проскальзывание кардиомиоцитов. Для ремоделированного миокарда характерно:

♦Отставание роста сосудов от нарастания массы миокарда, что приводит к относительной коронарной недостаточности.

♦Отставание биогенеза митохондрий от нарастания массы миофибрилл, вызывающее нарушение энергетического обеспечения кардиомиоцитов.

♦Отставание скорости синтеза структур кардиомиоцитов от должной, приводящее к нарушению пластических процессов и дистрофии миокарда.

При истощении компенсаторных возможностей миокарда, нарастании признаков ремоделирования и декомпенсации его деятельности развивается сердечная недостаточность.

Клеточно-молекулярные механизмы сердечной недостаточности являются основными в патогенезе сердечной недостаточности. Главные из этих механизмов: недостаточное энергообеспечение кардиомиоцитов; ионный дисбаланс, повреждение мембран кардиомиоцитов, дефекты генов и их экспрессии, расстройства нейрогуморальной регуляции сердца (описаны в данной главе в разделе «Патогенез коронарной недостаточности»).

ПРОЯВЛЕНИЯ

Основными нарушениями функции сердца и гемодинамики являются: уменьшение ударного выброса, снижение сердечного выброса, увеличение остаточного систолического объѐма крови в желудочках сердца, повышение конечного диастолического давления в желудочках сердца, увеличение давления в магистральных венах (полых, лѐгочных), снижение скорости процесса сокращения.

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Острая сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность – внезапное нарушение насосной функции сердца, приводящее к невозможности поддержания адекватного кровообращения.

Острая сердечная недостаточность имеет три клинических проявления: сердечная астма и отѐк лѐгких, а также кардиогенный шок. Сердечная астма (удушье, пароксизмальная ночная одышка) возникает в результате застоя крови в малом круге кровообращения как проявление быстрого увеличения давления крови в сосудах малого круга кровообращения и интерстициального отѐка лѐгких.

Интерстициальный отѐк лѐгких – отѐк паренхимы лѐгких без выхода транссудата в просвет альвеол. Клинически проявляется одышкой и кашлем без мокроты. При прогрессировании процесса возникает альвеолярный отѐк. Отѐк лѐгких,или альвеолярный отѐк лѐгких является следствием прогрессирования сердечной астмы.

Альвеолярный отѐк лѐгких характеризуется транссудацией плазмы в просвет альвеол. У больных появляется кашель с отделением пенистой мокроты, удушье, в лѐгких выслушиваются влажные хрипы. Кардиогенный шок развивается в результате острого выраженного снижения сердечного выброса. Как правило, он возникает при обширном инфаркте миокарда на фоне множественного поражения венечных артерий.

Хроническая сердечная недостаточность – клинический синдром, осложняющий течение ряда заболеваний. Характеризуется развитием одышки и признаками нарушения функции сердца вначале при физической нагрузке, а затем и в покое; периферическими отѐками и развитием изменений во всех органах и тканях. Как правило, первоначально возникает диастолическая сердечная недостаточность (реже изначально нарушается систолическая функция миокарда), а затем процесс приобретает тотальный характер.

ПРИНЦИПЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПРИ ЕГО

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Лечебные мероприятия при сердечной недостаточности проводятся комплексно. Они базируются на этиотропном, патогенетическом, саногенетическом и симптоматическом принципах. Этиотропная терапия направлена на уменьшение преднагрузки (снижение возврата венозной крови к сердцу) и постнагрузки (снижение тонус резистивных сосудов). С этой целью используют венозные вазодилататоры, диуретики, α-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

Патогенетический принцип имеет целью повышение сократительной функции сердца, уменьшение нарушения энергообеспечения кардиомиоцитов, защиту мембран и ферментов, снижение дисбаланса ионов и воды в миокарде, коррекцию адрено- и холинергических влияний на сердце. Для этого применяют сердечные гликозиды, ингибиторы фосфодиэстеразы, антигипоксанты, антиоксиданты, коронародилататоры, мембранопротекторы, холиномиметики и другие ЛС.

НАРУШЕНИЯ СИСТЕМНОГО УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Изменения системного уровня АД подразделяют на гипертензивные и гипотензивные состояния.

•Гипертензивные состояния характеризуются повышением АД выше нормы. К ним относятся гипертензивные реакции и артериальные гипертензии.

•Гипотензивные состояния проявляются снижением АД ниже нормы. Они включают гипотензивные реакции и артериальные гипотензии.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Важно различать значения терминологических элементов «тония» и «тензия».

•Терминологический элемент «тония» применяется для характеристики тонуса мышц, в том числе – ГМК сосудистой стенки. Гипертония означает избыточное напряжение мышц, проявляющееся увеличением их сопротивления растяжению. Гипотония подразумевает снижение напряжения мышц, проявляющееся уменьшением их сопротивления растяжению.

•Терминологический элемент «тензия» используют для обозначения давления жидкостей в полостях и сосудах, в том числе – кровеносных. Гипертензия означает повышение, а гипотензия – снижение давления в полостях организма, его полых органах и сосудах.

Тем не менее, термины «гипертоническая болезнь» и «гипертонический криз» применяют для обозначения эссенциальной артериальной гипертензии и грозного осложнения артериальной гипертензии соответственно.

• Лекарственные средства (независимо от механизма их действия: на тонус сосудов, сердечный выброс, ОЦК) называют гипотензивными (ЛС, снижающие АД) и гипертензивными (ЛС, повышающие АД).

Артериальные гипертензии

Артериальная гипертензия – состояние, при котором систолическое АД достигает 140 мм. рт.ст. и более, а диастолическое АД 90 мм. рт.ст. и более.

Артериальной гипертензией страдает примерно 25% взрослого населения. С возрастом распространѐнность увеличивается и достигает 65% у лиц старше 65 лет. До 50-летнего возраста артериальной гипертензией чаще заболевают мужчины, а после 50 лет – женщины.

КЛАССИФИКАЦИЯ

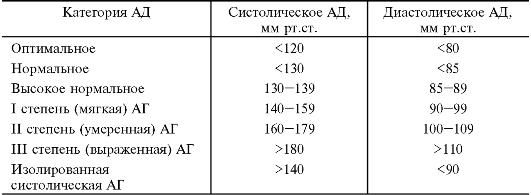

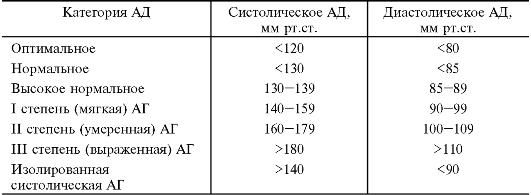

ВОЗ и Международное общество гипертензии в 1999 г. предложили классификацию артериальной гипертензии по уровню АД (табл. 22-1).

Таблица 22-1. Классификация артериальной гипертензии (АГ).

• Если удаѐтся выявить патологию органа, приводящую к артериальной гипертензии, то еѐ считают вторичной (симптоматической).

• При отсутствии явной патологии какого-либо органа, приводящей к артериальной гипертензии она называется первичной, эссенциальной, идиопатической, в России – гипертонической болезнью.

ВИДЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

По критериям инициального патогенетического звена, изменения сердечного выброса, типу повышения АД и характеру клинического течения артериальные гипертензии подразделяют на несколько видов. Инициальное звено механизма развития. По этому критерию выделяют общие и местные артериальные гипертензии.

• Общие (системные) артериальные гипертензии:

♦Нейрогенные артериальные гипертензии. Среди них различают центрогенные и рефлекторные (рефлексогенные).

♦Эндокринные (гормональные). Развиваются вследствие эндокринопатий надпочечников, щитовидной железы и т.д.

♦Гипоксические (метаболические). Выделяют ишемические (почечноишемическая, цереброишемическая), венозно-застойные и гипоксические (без первичного нарушения гемодинамики в органах и тканях).

♦Гемические («кровяные»). Развиваются вследствие увеличения объѐма или вязкости крови.

•Местные (регионарные) артериальные гипертензии. Изменение сердечного выброса. Различают гипер-, гипо- и эукинетические артериальные гипертензии.

•Гиперкинетические. Повышен сердечный выброс (при нормальном или даже пониженном ОПСС).

•Гипокинетические. Понижен сердечный выброс (при значительно увеличенном ОПСС).

• Эукинетические. Нормальный сердечный выброс и повышенное

ОПСС.

Тип повышения АД. Дифференцируют систолические, диастолические и смешанные (систоло-диастолические) артериальные гипертензии.

Характер клинического течения. Выделяют артериальные гипертензии злокачественного и доброкачественного течения.

•«Доброкачественные». Протекают с медленным развитием, повышением как систолического, так и диастолического АД; как правило, эукинетические.

•«Злокачественные». Быстро прогрессируют, с преимущественным повышением диастолического АД; как правило, гипокинетические, реже – гиперкинетические (на начальном этапе).

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Факторы риска артериальных гипертензий: отягощѐнный семейный анамнез, ожирение, СД, заболевания почек, злоупотребление алкоголем, избыточное употребление поваренной соли, стресс, гиподинамия, курение, тип личности пациента.

Нейрогенные артериальные гипертензии

Эти гипертензии характеризуются либо повышением гипертензивных нейрогенных влияний, либо ослаблением гипотензивных нейрогенных эффектов, либо сочетанием того и другого. Нейрогенные гипертензии составляют примерно половину всех артериальных гипертензий. Их подразделяют на рефлекторные (рефлексогенные) и

центрогенные.Центрогенные артериальные гипертензии могут возникать либо при нарушениях ВНД, либо при органических поражениях структур мозга, регулирующих системную гемодинамику.

• Артериальные гипертензии, обусловленные нарушениями ВНД (неврозом) являются результатом повторных и затяжных стрессов с негативной эмоциональной окраской, которые вызывают цепь взаимозависимых прогрессирующих изменений. Наиболее важными являются:

♦Перенапряжение и срыв основных корковых нервных процессов (возбуждения и активного коркового торможения), нарушение их сбалансированности и подвижности.

♦Развитие невротического состояния и формирование корковоподкоркового комплекса возбуждения (доминанты возбуждения).

Этот комплекс включает симпатические ядра заднего гипоталамуса, адренергические структуры ретикулярной формации и кардиовазомоторного центра.

♦Повышение под влиянием катехоламинов тонуса стенок артериальных и венозных сосудов, а также – работы сердца.

♦Одновременно активируется система «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Это сопровождается увеличением продукции и концентрации в крови гормонов с гипертензивным действием (АДГ, АКТГ и кортикостероидов, катехоламинов, тиреоидных гормонов).

♦Указанные вещества потенцируют степень и длительность сужения артериол и венул, повышения ОЦК и сердечного выброса. Это ведѐт к стойкому повышению АД – развивается артериальная гипертензия.

Описанные выше звенья патогенеза характерны и для инициальных этапов гипертонической болезни.

• Артериальные гипертензии, обусловленные повреждениями структур мозга, участвующих в регуляции АД.

♦Наиболее частые причины: травма мозга, энцефалиты, инсульты, опухоли мозга или его оболочек, а также нарушение кровоснабжения головного мозга (цереброишемическая гипертензия).

♦Общий патогенез. Указанные причины непосредственно повреждают структуры, участвующие в регуляции уровня АД (симпатические ядра гипоталамуса, ретикулярную формацию, кардиовазомоторный центр). Последующие звенья патогенеза сходны с механизмами развития артериальной гипертензии при неврозах.

Рефлекторные артериальные гипертензии могут развиваться на основе условных и безусловных рефлексов.

• Условнорефлекторные артериальные гипертензии.

♦ Причина: повторное сочетание индифферентных (условных) сигналов (например, информации о предстоящем публичном выступлении, важном соревновании или событии) с действием агентов, вызывающих повышение АД (например, кофеина, алкоголя или наркотиков). После определѐнного числа сочетаний увеличение АД регистрируется уже только на индифферентный сигнал и может развиться стойкое повышение АД.

• Безусловнорефлекторные артериальные гипертензии.

Источник