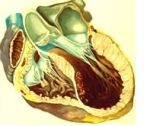

Сердечная недостаточность аневризма левого желудочка

Болезни сердца, при которых поражается миокард желудочковых камер, осложняются рядом необратимых вторичных заболеваний. Одним из подобных состояний является развитие рубцовой ткани, определяющей снижение всех функций левого желудочка.

Опасность патологии выражается в возможной тромбоэмболии, усугублении сердечной недостаточности и угрозе летального исхода.

Код по МКБ-10 и механизм образования

Код по МКБ-10: I25.3.

Четко ограниченная рубцовая ткань левого желудочка, не участвующая в сокращении мышечных волокон, называется аневризмой. Патология характеризуется спадением или парадоксальным движением пораженного участка во время систолы и диастолы.

Аневризма формируется в ответ на разрыв или омертвление стенки миокарда. В механизме ее образования участвуют соединительные волокна, избыточно развивающиеся в ответ на травматическое повреждение. Заболевание является частым осложнением крупноочагового инфаркта и приводит к уменьшению сократительной функции сердца.

Виды

По времени возникновения выделяют следующие виды патологии:

- Врожденные (дивертикулы) – первичные;

- Приобретенные – вторичные.

Приобретенные делят по причинному заболеванию, морфологии, механизму и локализации.

По причине:

- Коронарогенные – при патологии венечных артерий;

- Некоронарогенные – вследствие болезней миокарда;

- Посттравматические (в том числе послеоперационные и постинфарктные аневризмы левого желудочка).

По механизму:

- Истинные – представлены растянутым участком миокарда;

- Ложные – представлены гематомой, ограниченной перикардом.

По форме выделяют следующие разновидности:

- Мешковидные — имеют шейку, тело и купол;

- Диффузные — плавно переходят в здоровый миокард.

Существует четыре типа локализации аневризмы:

- В области верхушки – аневризма поражает нижнюю часть левого желудочка, заканчивающуюся куполообразным сужением;

- Передне-перегородочная – аневризма передней стенки левого желудочка, выходит за пределы верхушки и захватывает нижнюю часть межжелудочковой перегородки;

- Базального отдела – аневризма расположена снизу на задней стенке левого желудочка;

- Передняя – локализована спереди и частично распространяется на верхушку.

Первые две разновидности встречаются в 93% случаев.

По течению выделяют острую, подострую и хроническую стадии (формы):

- Острая – стенка желудочка представлена участком некротизированного миокарда. Данная форма длится 1-2 недели и сопровождается выраженной болью, лихорадкой, слабостью;

- Подострая – от 3 до 8 недель. Представлена утолщенным эндокардом со скоплением эластических волокон. Клиника стертая, болевой синдром неяркий, лихорадка не характерна;

- Хроническая аневризма левого желудочка — начинается с 9 недели. Представлена нерастяжимой грубоволокнистой соединительной тканью. Симптомы определяются первичным заболеванием и сердечной недостаточностью.

Причины возникновения

Врожденные аневризмы (5% больных) развиваются во внутриутробном периоде под действием внешних факторов, приводящих к мутации генов.

Приобретенные образуются вследствие следующих причин:

- Атеросклероза венечных сосудов;

- Ревматоидного артрита;

- Инфекционного эндокардита;

- Саркоидоза;

- Трансмурального инфаркта (более 90% случаев);

- Кардиомиопатии;

- Вирусных миокардитов;

- Сифилиса.

Аневризма сердца представляет собой группу заболеваний, которые отличаются формой, способом возникновения и течением болезни. 90 % таких образований развиваются в левом желудочке. Но существуют и такие, как аневризма межжелудочковой и межпредсердной перегородки. О них мы рассказывали в отдельных статьях.

Аневризма левого желудочка после инфаркта

Выделяют две последовательные фазы развития:

- Раннюю дилатацию (некроз и разволокнение);

- Позднее ремоделирование (формирование рубца).

Фаза ранней дилатации

Длится 2-14 дней. Сразу после ишемии стенка миокарда становится гладкой, место повреждения перекрывается тромбом.

К концу 1-2 суток клетки теряют структуру и некротизируются под действием ферментов. Коллагеновые волокна истончаются, поэтому подвергшийся некрозу участок (в последующем – стенка аневризмы) испытывает постоянное систолическое давление крови. Это приводит к прогрессирующему растяжению и увеличению пораженной зоны.

Большая часть крови поступает не в большой круг кровообращения, а в образованное выпячивание. Это приводит к усугублению ишемии и снижению фракции выброса.

Фаза позднего ремоделирования

Начинается с 3-4 недели. На месте ишемии развивается регенераторная ткань, которая постепенно замещается соединительными волокнами. Образовавшийся рубец предотвращает растяжимость миокарда, останавливая увеличение некротизированной зоны. Из-за вовлечения в процесс нервных волокон в данную фазу развиваются короткие цепочки нервного возбуждения, провоцирующие приступы аритмии.

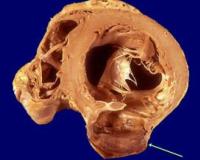

Появление плотного рубца, четко отграниченного от здоровой ткани – конечный этап ремоделирования.

Роль матриксных металлопротеиназ

Матриксные металлопротеиназы – ферменты, участвующие в процессах рубцового перерождения миокарда. Они представлены белками, которые вырабатываются регенераторными клетками в ответ на повреждение.

Матриксные металлопротеиназы предназначены для разрушения омертвевшей зоны желудочка. Под их действием в фазу ранней дилатации нарушается анатомическая структура коллагеновых волокон. Ферменты способствуют разрушению участка некроза, на месте которого формируется новая соединительная ткань.

Естественное течение

Течение длительное и медленно прогрессирующее. Наличие аневризмы приводит к падению фракции выброса. Уменьшение поступления крови в аорту провоцирует артериальную гипертензию. Впоследствии это вызывает нарушение проводимости и сократительной функции сердца. В течение года у большинства пациентов развиваются вторичные осложнения, самым частым из которых выступает аритмия. Следствием аритмии является повышенное тромбообразование.

После 5 лет от начала заболевания у всех больных развивается хроническая левожелудочковая недостаточность.

Клиническая картина

Симптомы неспецифичны. Классическая триада представлена:

- Одышкой;

- Болевым синдромом;

- Ощущением перебоев и частого сердцебиения.

Одышка носит смешанный характер и проявляется затруднением как вдоха, так и выдоха. Болевой синдром развивается по типу стенокардии – в пределах 10-15 минут после физической нагрузки. Ощущение перебоев обусловлено развивающейся аритмией и может носить приступообразный или постоянный характер.

Другие проявления:

- Обмороки;

- Отеки;

- Снижение толерантности к физической нагрузке;

- Бессонница;

- Внезапная сердечная смерть.

Возможные осложнения

Среди ранних осложнений наиболее значимы:

- Фибрилляция желудочков;

- Мерцательная аритмия;

- Гипертоническая болезнь;

- Повторный инфаркт миокарда;

- Тромбоэмболия;

- Разрыв аневризмы с кровоизлиянием в полость перикарда;

- Остановка сердца.

Отделенным последствием заболевания является хроническая сердечная недостаточность. Поначалу она носит характер левожелудочковой, однако по мере прогрессирования становится универсальной и затрагивает все сердечные камеры.

Диагностика

Для подтверждения диагноза используется комплекс визуализирующих обследований – ЭКГ, вентрикулоангиография, рентгенография грудной клетки, УЗИ (ЭХО), КТ, МРТ, радионуклидная ангиография. Выявляют следующие признаки заболевания:

- Рентгенография – расширение тени сердца влево, увеличение дуги левого желудочка;

- ЭКГ – подъем зубца Т и появление патологического зубца Q;

- Вентрикулоангиография– выявление парадоксальной подвижности в области одной из стенок желудочка;

- УЗИ сердца – обнаружение рубцовой ткани, присердечной гематомы, тромбообразования. Метод позволяет также подтвердить снижение фракции выброса;

- КТ (МРТ) – истончение стенки аневризмы, локальный отек (в острую фазу инфаркта), пристеночные тромбы;

- Радионуклидный метод – позволяет выявить аневризму по богатому накоплению радионуклидного препарата.

Лечение и показания к операции

У части пациентов при отсутствии жалоб определяется относительно благоприятный прогноз. Такие больные проходят динамическое наблюдение и лечатся по поводу сопутствующих заболеваний.

В остальных ситуациях лечение хирургическое. Показания:

- Перенесенное аорто-коронарное шунтирование;

- Аритмия;

- Снижение сократительной функции сердца;

- Сердечная недостаточность;

- Угроза разрыва по рубцу;

- Болевой синдром;

- Снижение фракции выброса;

- Риск развития тампонады.

Выполняемое вмешательство носит название «хирургическое ремоделирование миокарда» и представляет собой восстановление анатомической целостности левожелудочковой камеры. Все варианты операции проводятся при кардиоплегии (отключении сердца из системного кровотока).

Техника хирургического вмешательства

- После общего обезболивания проводится срединный разрез на уровне грудины (срединная стернотомия).

- Вскрывается грудная полость, затем — перикард.

- Левый желудочек осматривается, после чего выполняется вертикальный разрез.

- Рубцовую ткань аневризмы подвергают тщательному осмотру.

- Обнаруженные тромботические массы удаляют вместе с рубцом.

- Стенки вскрытого желудочка ушивают двумя слоями швов.

- Операция дополняется пластикой двустворчатого клапана и венечных артерий.

- Вмешательство заканчивается наложением швов, а также сопоставлением краев грудины.

Скачать статью «Аневризма левого желудочка: современные принципы хирургического лечения». Авторы: Г.В. Кнышов, д. мед. н., академик НАН Украины, С.А. Руденко /НИССХ им. Н.М. Амосова АМН Украины, отделение хирургии ИБС/

Методы ремоделирования желудочка сердца

В исключительных случаях вышеперечисленные операции еще больше нарушают анатомию сердца. Тогда им предпочитают менее радикальные вмешательства:

- Использование шаблонного баллона для восстановления полости левого желудочка;

- Применение удлиненной и суженной заплаты;

- Укорочение миокарда позади сосочковых мышц.

Прогноз лечения и качество жизни

Операция проходит успешно в 77-80% случаев. Пятилетняя выживаемость больных составляет 60-70%, десятилетняя – 55%. Повторное образование аневризмы не наблюдается.

Прогноз относительно благоприятный. Пациенты пожизненно наблюдаются у кардиолога и лечатся по поводу сопутствующих заболеваний, что позволяет избежать многих кардиальных осложнений.

Качество жизни снижается ввиду низкой толерантности к физическим нагрузкам, однако при постоянном самоконтроле и диспансеризации функции сердца у части больных улучшаются.

Аневризмы левого желудочка представляют собой группу патологических образований, которые различаются по времени и причинам возникновения. Патология наиболее характерна для лиц пожилого возраста, перенесших крупноочаговый инфаркт.

Несвоевременная диагностика заболевания может привести к фибрилляции желудочков и летальным осложнениям. В большинстве случаев рекомендовано оперативное лечение; его результаты и прогноз определяются возрастом больного, типом хирургического вмешательства и сопутствующими заболеваниями.

Источник

Аневризма левого желудочка — это ограниченное выпячивание истонченной или рубцово-измененной стенки сердца, которое сопровождается нарушением сократительной способности миокарда. Патология проявляется различными по характеру болями в сердце, одышкой, периферическими отеками. Реже возникают приступы удушья, чувство «замирания сердца». Для диагностики аневризм используют инструментальные методики: электрокардиографию, эхокардиографию, рентгеноконтрастную вентрикулографию. Лечение преимущественно хирургическое. Проводится иссечение измененного участка миокарда с последующей пластикой левого желудочка.

Общие сведения

Аневризмы левого желудочка возникают как осложнение инфаркта миокарда у 10-35% пациентов и характеризуются высоким риском летального исхода. Точная распространенность болезни в популяции неизвестна. Среди людей с сердечно-сосудистыми патологиями, которые подвергались исследованию Coronary Artery Surgery Study в 1970-80-х г.г., признаки аневризмы сердца были выявлены у 7,6% из 15 тыс. обследованных. В последние годы частота этого заболевания снижается благодаря современным методам лечения инфаркта миокарда. Аневризмы левого желудочка в 80% случаев встречаются у мужчин в возрасте 50-65 лет.

Аневризма левого желудочка

Причины

Основной этиологический фактор поражения оболочек левого желудочка — крупноочаговый инфаркт миокарда. Причиной формирования аневризм является истончение и растягивание участка сердечной стенки, вызванное действием кровяного давления. Со временем пораженный участок выпячивается в полость перикарда. Намного реже (около 5% случаев) появлению аневризматического выпячивания способствуют другие причины:

- Травмы. Иногда патология возникает в области поврежденной стенки левого желудочка после огнестрельного или колюще-режущего ранения сердца. Аневризма наблюдается в отдаленном периоде травмы после восстановления анатомической целостности тканей.

- Нарушения эмбриогенеза. Действие тератогенных факторов на плод в первом триместре беременности негативно сказывается на формировании сердечных структур. При нарушениях развития мышечной оболочки появляются ограниченные выпячивания — дивертикулы.

- Внесердечные заболевания. Причиной может стать кардиальная форма болезни Шагаса или тропический эндомиокардиальный фиброз. Аневризмы образуются при саркоидозе в случае поражения сердца эпителиоидно-клеточными гранулемами.

- Ятрогенные повреждения. Крайне редко поражение сердечной стенки происходит при ее травмировании во время хирургического вмешательства. Ложные аневризмы (разрыв стенки, прикрытый перикардом) возникают при операциях на клапанном аппарате.

Факторы риска

Вероятность развития аневризмы после инфаркта определяется наличием специфических факторов риска. Основным из них является артериальная гипертензия — чем выше кровяное давление, тем больше механическое воздействие на фиброзно-измененный миокардиальный участок. Появлению патологии способствует несоблюдение постельного режима в остром постинфарктном периоде и раннее возвращение к трудовой деятельности. К независимым факторам риска относится синдром Дресслера.

Патогенез

В развитии аневризмы желудочка выделяют 2 фазы: ранней дилатации и позднего ремоделирования. Первый этап занимает от нескольких дней до 2-х недель. Поверхность стенки теряет трабекулярность, в этой области наблюдается стремительное разрушение волокон коллагена. Участок мышц теряет способность к сокращению, поэтому он расширяется и истончается под действием систолического давления в левом желудочке.

В фазе позднего ремоделирования происходит приспособление сердечных сокращений и гемодинамики к возникшему анатомическому дефекту. Нарушения системного кровотока при аневризматическом выпячивании левожелудочковой стенки проявляются снижением систолической и диастолической функции. Как следствие, резко падает ударный объем сердца. У большинства больных обнаруживаются признаки митральной регургитации.

Классификация

В современной кардиологии существует несколько классификаций сердечных аневризм. По локализации выделяют передневерхушечные, переднебоковые и задние дефекты. По форме бывают мешковидные и диффузные аневризмы левого желудочка. По морфологии различают фиброзные и фиброзно-мышечные поражения. Чаще используется этиологическая классификация левожелудочковых аневризм, которая включает следующие виды:

- Врожденные. Встречаются редко — не более чем у 1% больных. Врожденные аневризмы представляют собой истинные дивертикулы левого желудочка, образовавшиеся во внутриутробном периоде.

- Приобретенные. Такие поражения обычно выявляют у лиц среднего и пожилого возраста в результате кардиологических заболеваний или травм. Возможно длительное малосимптомное течение.

- Постинфарктные. Занимают около 95% в структуре заболеваемости. Острые аневризмы возникают в течение 30 дней после инфаркта миокарда, хронические — спустя 1 месяц.

- Посттравматические. Зачастую формируются у людей молодого и среднего возраста. В эту же категорию относят аневризмы, обусловленные повреждениями сердца в ходе операции.

Симптомы

Специфические клинические проявления болезни отсутствуют. Все симптомы обусловлены либо основной патологией, на фоне которой развивается аневризма, либо осложнениями. Наиболее часто больных беспокоят приступы загрудинной боли, вызванные ИБС. Болевой пароксизм обусловлен физическими нагрузками или эмоциональным перенапряжением, исчезает после отдыха и приема нитроглицерина. Реже боли имеют тянущий или ноющий характер.

Вторым по частоте симптомом является одышка. Она возникает при незначительной физической активности, иногда наблюдается даже в покое. При прогрессировании аневризмы и сопутствующей ей сердечной недостаточности появляются приступы удушья. Зачастую больной просыпается среди ночи от чувства нехватки кислорода. Для облегчения дыхания человек старается занять положение сидя с упором на руки.

После обильного приема пищи и в положении лежа начинается усиленное сердцебиение. Пациенты жалуются на постоянную слабость, повышенную утомляемость. В дальнейшем присоединяется чувство тяжести, распирания в правом подреберье, которое вызвано застоем крови в большом круге кровообращения. К вечеру развивается отечность и пастозность голеней. Хроническая гипоксия головного мозга проявляется снижением интеллектуальных способностей и памяти.

Осложнения

Аневризма левого желудочка — опасное состояние, которое при отсутствии лечения приводит к летальному исходу у 50% больных на протяжении 5 лет. Практически у всех пациентов отмечается хроническая сердечная недостаточность с быстрым прогрессированием. При этом снижается кровообращение всех органов, наступают необратимые дистрофические изменения в тканях.

Частым осложнением являются различные нарушения ритма: от тахикардий и единичных экстрасистол до полной блокады или фибрилляции. Аритмии — основная причина смерти при аневризмах сердца. У 20% больных развиваются повторные инфаркты миокарда. В 2-10% случаев наблюдается тромбоэмболия. Возможен спонтанный разрыв аневризмы желудочка, который проявляется кардиогенным шоком и, как правило, заканчивается смертью.

Диагностика

В постановке диагноза врачу-кардиологу помогает анамнез, поскольку в основном аневризма связана с инфарктом миокарда. Физикальные данные неспецифичны: при аускультации выслушивается систолический шум, глухость сердечных тонов. При объективном осмотре видны отеки, расширенные подкожные вены. С диагностической целью применяют:

- ЭКГ. На электрокардиограмме видны признаки перенесенного инфаркта миокарда: «застывшая» монофазная кривая, глубокий зубец Q. На наличие аневризмы косвенно указывает снижение вольтажа зубцов, наличие экстрасистол.

- ЭхоКГ. Двухмерная эхокардиография обеспечивает визуализацию левого желудочка, позволяет оценить фракцию выброса. На УЗИ видны тромбы, повреждение клапанов. Для определения объема гибернирующих участков сердечной мышцы проводится стресс-эхокардиография.

- КТ сердца. Неинвазивный диагностический метод направлен на получение трехмерного изображения органа. Компьютерная томография выявляет участки истончения и растяжения стенки, сопутствующие патологии магистральных кровеносных сосудов.

- Вентрикулография. Инвазивное рентгеноконтрастное исследование является наиболее информативным. Аневризма проявляется в виде нарушения подвижности мышечного участка — парадоксальной систолической экспансии или акинезии. При наличии тромба в зоне выпячивания определяется дефект наполнения.

Лечение аневризмы левого желудочка

Консервативная терапия

Медикаментозное лечение обычно используется для снятия симптомов и подготовки пациента к оперативным методам устранения дефекта. Для снижения нагрузки на сердце рекомендованы петлевые и тиазидные диуретики, бета-адреноблокаторы. Для повышения трофики сердечной мышцы назначают витамины и препараты АТФ. Консервативная тактика ведения больных возможна только при бессимптомных аневризмах небольшого размера.

Хирургическое лечение

Абсолютными показаниями к оперативной коррекции дефекта левого желудочка являются большие участки акинезии, угроза разрыва или развития ложной аневризмы. Операция — радикальный и эффективный способ лечения аритмий и застойной сердечной недостаточности, возникающих вследствие аневризмы. Хирургическое вмешательство выполняют после стабилизации состояния пациента и тщательной предоперационной подготовки.

При аневризме кардиохирурги выполняют несколько видов ремоделирования левого желудочка. Стандартным методом является линейная пластика. При локализации дефекта по задней стенке левого желудочка показана пластика циркулярной заплатой, а при небольших выпячиваниях на верхушке сердца — кисетная пластика. При больших аневризмах с поражением межжелудочковой перегородки прибегают к эндовентрикулярной пластике.

Прогноз и профилактика

Специалисты дают благоприятный прогноз при небольшой зоне аневризматического дефекта и успешно проведенной хирургической коррекции. Современные оперативные и медикаментозные методы лечения позволяют достичь относительной компенсации даже при тяжелой стенокардии или сердечной недостаточности. Учитывая связь аневризм с инфарктом, меры профилактики направлены на предупреждение развития и замедление прогрессирования ИБС.

Источник