Реестр инсульта в россии

29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, в Москве стартовала информационная кампания «Вместе против инсульта: 2.0, Следи за знаками». Ее организатором стал Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. Программа «Вместе против инсульта» стала победителем Конкурса Грантов Мэра Москва в 2018 году.

В течение года фонд в сотрудничестве со СМИ, ВУЗами Москвы и партнерскими организациями с помощью социальных роликов и графических материалов будет информировать москвичей о симптомах инсульта и важности оказания своевременной квалифицированной помощи при их появлении.

«Одна из основных наших задач рассказать о том, что инсульт не всегда происходит внезапно. По данным Всемирной организации здравоохранения до 80% преждевременных инсультов можно предотвратить», – говорит директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова.

Это очень важно, потому что инсульт входит в тройку основных причин ухода из жизни. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.

Это заболевание угрожает каждому пятому жителю нашей страны. Ежегодно от инсульта погибает около 150 000 россиян. Кроме того, именно это заболевание является главной причиной стойкой потери работоспособности. По данным Национального регистра инсульта, 31% людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 20% выживших больных могут вернуться к прежней работе.

По данным Минздрава, показатель смертности от острых нарушений мозгового кровообращения в последние годы снижается. Это связано, в частности, с реализацией программы по созданию во всех регионах страны сети сосудистых центров и отделений (их открыто более 600). Однако, показатели первичной заболеваемости инсультами в РФ – растут. С 2008 по 2016 год число инсультов увеличилось на 24,8 %.

Вокруг инсульта множество мифов и предрассудков. Большинство россиян считает, что он грозит лишь тем, кто немолод или ведет нездоровый образ жизни (употребляет алкоголь, курит, имеет лишний вес). Однако это заболевание все чаще настигает людей в возрасте до 30 лет. Более 30% людей обращаются к врачам слишком поздно, потому что не знакомы с симптоматикой заболевания и факторами риска. Согласно статистике, лишь 18% людей в России при инсульте сразу вызывают скорую помощь, по Москве этот показатель выше – 24%. А между тем первые часы критически важны при этом диагнозе: если больной попадает в специализированное отделение, шансы на полное выздоровление, без инвалидности, серьезно повышаются.

Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ – одна из основных профильных НКО, которая занимается проблемой инсульта в России. Фонд оказывает помощь семьям, в которые уже пришла беда и занимается информированием широких слоев населения о рисках и симптомах заболевания, четких алгоритмах поведения/ помощи при инсульте.

В рамках своей просветительской работы в Москве и ряде регионов ОРБИ размещает социальную рекламу о симптомах инсульта на рекламных щитах и афишах, на вокзалах РЖД, в метро и в социальных сетях.

Два года назад, 29 октября 2016 года Фонд ОРБИ запустил Всероссийскую Горячую линию (8 800 707 5229) для людей, переживших инсульт, и их близких. За время работы на горячую линию обратились более 10 тысяч человек из разных регионов России. Позвонив по телефону, люди получают информацию о лечебных и реабилитационных центрах, социальную, психологическую и юридическую помощь по оформлению инвалидности, улучшению условий лечения и получению социальных льгот для пациентов. Также на линии есть возможность проконсультироваться с медицинским специалистом.

Симптомы инсульта

- Человек не может улыбнуться. Уголок рта опущен

- Не может одновременно поднять обе руки

- Не может разборчиво произнести свое имя

Больше новостей и анонсов — на сайте душевная.москва

Источник

СТРУКТУРА, ИСХОДЫ И ФАКТОРЫ РИСКА МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА)

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Хутиева Л.С.

1

Ефремов В.В.

1

1 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России»

В статье приведены результаты впервые проведенного в республике Ингушетия проспективно-эпидемиологического исследования по изучению заболеваемости инсультом. Всего по данным Регистра инсульта проанализировано 1318 случаев, средний возраст больных составил 76,7 ± 14,6 года. Заболеваемость мозговым инсультом в регионе составила 2,5 случаев на 1000 населения. По данным исследования, количество ишемических в 3,9 раз превышало количество геморрагических инсультов. Частота развития инсульта увеличивалась с возрастом. У 82 % больных инсульт был первичным, у 18 % – повторным. Транзиторные ишемические атаки в анамнезе были выявлены у 26 % больных. Наиболее распространенным фактором риска развития инсульта была артериальная гипертензия, которая отмечалась у 93,3 % больных, где ее доля увеличивалась с возрастом. Летальность при геморрагических инсультах в остром периоде была значительно выше в сравнении с ишемическим инсультом.

регистр инсульта

мозговой инсульт

факторы риска

летальность

1. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. Эпидемиология инсульта в России. Инсульт // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. – 2003. – № 8. – С. 4–9.

2. Скворцова В.И. Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсульта в Российской Федерации // Инсульт. Приложение к журналу неврологии и психиатрии: материалы 2 Российского Международного конгресса. – 2007.

3. Стаховская Л.В. Школа здоровья. Жизнь после инсульта: руководство / под ред. В.И. Скворцова, Л.В. Стаховская. – М.: Гэотар Медиа, 2008.

4. Стаховская Л.В., Клочихина О.А. // Нарушение мозгового кровообращения: диагностика, профилактика, лечение: материалы Российской научно-практической конференции. – Пятигорск, 2010. – С. 8–9.

5. Суслина З.А., Пирадов М.А. // Неотложные состояния в неврологии: труды Национального конгресса. – М., 2009. –383 с.

6. Суслина З.А., Варакин А.Ю., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга. Эпидемиология. Основы профилактики. – М.: МЕДпресс- информ 2006. – 256 с.

7. Суслина З.А. Сосудистые заболевания головного мозга в России: некоторые итоги и перспективы // Тер. Архив: – 2008. – Т. 80, № 10. – С. 5–8.

Мозговой инсульт (МИ) имеет большое медицинское и социальное значение ввиду значительной частоты его развития, высоких показателей инвалидности и смертности [1]. В мире ежегодно инсульт переносят более 6 миллионов человек [2]. В России регистрируется более 450 новых случаев в год, при этом заболеваемость среди трудоспособного населения имеет тенденцию к повышению. В структуре общей смертности в России доля инсульта составляет 21,4 %. Летальность в остром периоде инсульта в нашей стране достигает 35 %, увеличиваясь на 12–15 % к концу первого года перенесенного инсульта [5, 6]. По данным литературы, относительное число повторных инсультов составляет 3–5 % в течение месяца и 10 % в течение года Имеющуюся ситуацию можно изменить активной первичной профилактикой инсульта и совершенствованием системы оказания медицинской помощи больным с уже развившейся церебральной катастрофой. Реализация задач возможна при наличии точных эпидемиологических характеристик МИ (заболеваемость, смертность, летальность, основные факторы риска, исходы) [3]. Эти данные позволят оценить сложившуюся ситуацию при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) в каждом регионе, а в дальнейшем, при повторных эпидемиологических исследованиях – оценить эффективность проводимых мероприятий. Возникновение инсульта, как и другого сердечно-сосудистого заболевания, зависит от определенных факторов риска, оценка действия которого позволяет прогнозировать вероятность возникновения инсульта у каждого больного, а воздействие на эти факторы является чрезвычайно важной мерой профилактики ОНМК [7]. Статистические показатели отличаются от данных, полученных в результате использования унифицированных программ, таких как Регистр инсульта, позволяющих получить объективные сопоставимые эпидемиологические данные, на основании которых возможно точное планирование оптимальной помощи больным инсультом и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение факторов риска [4].

Цель представленной работы – изучение структуры инсульта в республике Ингушетия методом регистра, выявление ведущих факторов риска с учетом региональных особенностей и исходов ОНМК.

Материалы и методы исследования

В республике был организован регистр инсульта (приказ № 137 от 05.04.2011 г). Методом регистра изучались все случаи МИ за период с 05.04.2011 по 05.04.2012 гг. включительно. На каждого включенного в регистр больного с диагнозом ОНМК заполнялась тематическая карта, разработанная на основе методических материалов Национальной Ассоциации по борьбе с инсультом «Регистр инсульта». Обследование включало сбор демографических, анамнестических, клинических сведений о больном, данных лабораторных и инструментальных методов обследования. Не регистрировались случаи преходящей ишемии мозга, инсульт при опухолях или метастатических поражений мозга. Исключались больные из регистра, смерть которых наступила через короткий промежуток времени, когда отсутствовали клинические данные о состоянии больного до смерти и записей, подтверждающих диагноз инсульта. Из факторов риска развития МИ учитывали артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, сахарный диабет, заболевания сердца, нарушение ритма сердца, стресс, инсульт в анамнезе, транзиторные ишемические атаки (ТИА), курение и злоупотребление алкоголем. Всего было проанализировано 1318 случаев МИ, из них 738 (56 %) – у женщин, 580 (44 %) – у мужчин. Средний возраст больных составил 76,7 ± 14,6 года (до 40 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70–79 лет, 80 и старше).

На основании результатов клинического, инструментального обследования и методов нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга) все случаи инсульта подразделялись на ишемические (ИИ), внутримозговое кровоизлияние (ВМК), субарахноидальное кровоизлияние (САК). Нейровизуализация была проведена 619 (47 %) больным, из них у 352 (57 %) – в первые сутки заболевания. При заполнении анкет использовались: анамнез и данные объективного осмотра больного, сообщения лечащего врача, родственников, осмотр специалистов, анализ медицинской документации (историй болезни, амбулаторной карты, выписных справок).

Результаты исследования и их обсуждение

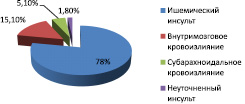

Заболеваемость МИ в регионе составила 2,5 случаев на 1000 населения (517 тыс. человек при оценке численности постоянного населения на 1.01.2012 г по данным переписи населения). Структура МИ в целом представлена следующим образом: ИИ установлен в 78 % случаев, ВМК – в 15,1 %, САК – в 5,1 %, в 1,8 % случаев тип инсульта не был уточнен. По данным исследования количество ишемических в 3,9 раз превышает количество геморрагических инсультов. Структура инсультов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура инсультов в Республике Ингушетия

Больше половины пациентов с МИ ‒ 738 (56 %) ‒ составляли женщины, 580 (44 %) – мужчины. Все пациенты с ИИ были распределены по возрасту и полу (табл. 1, 2).

Таблица 1

Распределение больных с ишемическим инсультом в Республике Ингушетия по возрасту и полу, %

Возраст, лет | Все больные (1028 человек) | Мужчины (422 человека) | Женщины (606 человек) |

До 40 лет | 1,2 | – | 2,17 |

40–49 | 13,1 | 12,5 | 10.8 |

50–59 | 21,4 | 18,7 | 13,9 |

60–69 | 17,9 | 21,9 | 18,8 |

70–79 | 37,3 | 37,5 | 45,6 |

80 и старше | 9,1 | 9,4 | 8,7 |

Таблица 2

Распределение больных с геморрагическим инсультом по полу и возрасту, %

Возраст, лет | Все больные (266 человек) | Мужчины (145 человек) | Женщины (121 человек) |

До 40 лет | 3,2 | 5,4 | – |

40–49 | 18,1 | 16,6 | 11,5 |

50–59 | 21,7 | 36,2 | 18,7 |

60–69 | 34,3 | 33,6 | 32,8 |

70–79 | 18,2 | 8,3 | 29,4 |

80 и старше | 4,5 | – | 7,6 |

Как видно из вышеприведенных данных, доля больных с ИИ увеличивается с возрастом, достигая максимальных величин у обоих полов к 70–79 годам с последующим уменьшением.

Геморрагические инсульты (ГИ) по данным исследования чаще встречались у женщин в возрасте от 60 до 79 лет, у мужчин – от 50 до 69 лет. У 82 % больных был первичным, у 18 % – повторным. ТИА атаки в анамнезе были выявлены у 26 % больных.

По результатам нашего исследования, артериальная гипертония (АГ) являлась самым распространенным из всех изучавшихся факторов риска развития инсульта и была выявлена у 93,3 % больных. Следующими по значимости были ССЗ. Доля больных с отягощенным анамнезом составила 61,3 %. Данный фактор риска встречался чаще у женщин (33,4 %) в возрастной группе 50–59 лет, а у мужчин (27,9 %) – в 60–69 лет. Распространенность психо-эмоционального перенапряжения в течение 1–2 лет до развития инсульта среди больных МИ составила 36,9 %, причем этот показатель значимо выше у мужчин (22,6 %), у женщин – 14,3 %. Сахарный диабет по результатам исследования диагностирован у 21,2 % больных МИ, у женщин встречался чаще, чем у мужчин. Нарушение ритма сердца выявлено у 22,8 % больных, дислипидемия – у 34,5 %, инфаркт миокарда в анамнезе у 14,1 % больных, курение – у 12 %, алкоголизм – у 6,7 % больных. Данные исследования представлены в табл. 3.

Таблица 3

Структура основных факторов риска острых нарушений мозгового кровообращения, %

Основные факторы риска | Все больные (1318 чел.) | Мужчины (580 чел.) | Женщины (738 чел.) |

Артериальная гипертензия | 93,3 | 42,1 | 51,2 |

Заболевания сердца | 61,3 | 27,9 | 33,4 |

Стресс | 36,9 | 22,6 | 14,3 |

Дислипидемия | 34,5 | 15,1 | 19,4 |

Нарушение ритма сердца | 22,8 | 10,2 | 12,6 |

Сахарный диабет | 21,2 | 8,3 | 12,9 |

Инфаркт миокарда | 14,1 | 10,0 | 4,1 |

Курение | 11.9 | 11,9 | – |

Алкоголизм | 6,7 | 6,7 | – |

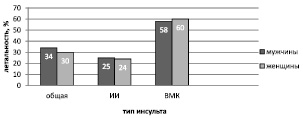

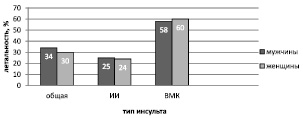

Летальность в остром периоде к концу первого месяца составила 32,1 %, а к концу первого года 41, 2 %. Данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Летальность в остром периоде инсульта

Изучение исходов инсульта в остром периоде выявило 412 (32 %) случаев с летальным исходом, из них 34 % – у мужчин, 30 % – у женщин. Летальность у больных с ИИ составила 145 случаев (24 %) у женщин, 105 (25 %) – у мужчин. С ГИ летальность у женщин – 72 (60 %) случая, у мужчин – 84 (58 %) случая. Смертность от сосудистой патологии составила 1,29 на 1000 населения за год.

Выводы

При изучении структуры, факторов риска и исходов МИ методом регистра в республике Ингушетия было установлено, что доля ИИ преобладала в различных возрастных группах как у мужчин, так и у женщин, увеличиваясь с возрастом. При оценке ГИ доля ВМК была сравнительно одинакова как у мужчин, так и у женщин и встречалась чаще у лиц среднего возраста. Анализируя факторы риска инсульта, было установлено, что в различных возрастных группах как у мужчин, так и у женщин преобладали АГ и сердечно-сосудистые заболевания. Летальность в остром периоде МИ у мужчин и у женщин значительно не отличалась, но была выше у больных с ГИ.

Таким образом, введение в Республике Ингушетия Регистра МИ позволит достоверно оценить структуру и особенности течения церебральных инсультов, ведущие факторы риска с учетом региональных особенностей, выявить наиболее важные факторы смертельного исхода, а также даст возможность снизить заболеваемость, смертность и тяжелые последствия от инсульта.

Рецензенты:

Балязин В.А., д.м.н, профессор, зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ», г. Ростов-на-Дону;

Мартиросян В.В., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии, ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ», г. Ростов-на-Дону.

Работа поступила в редакцию 22.02.2013.

Библиографическая ссылка

Хутиева Л.С., Ефремов В.В. СТРУКТУРА, ИСХОДЫ И ФАКТОРЫ РИСКА МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА) // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 3-2. – С. 400-403;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31352 (дата обращения: 09.08.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Стародубцева О.С.

1

Бегичева С.В.

2

1 Уральская государственная медицинская академия

2 Уральский государственный экономический университет

Проведено изучение эпидемиологии инсультов у лиц, проживающих в крупном промышленном городе. Для ввода и обработки данных о случаях инсульта была использована информационная система эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр инсультных больных». Объем исследования – 9520 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения из всех неврологических стационаров г. Екатеринбурга. Методика исследования – открытая клинико-эпидемиологическая программа по регистрации пациентов с инсультом. Продолжительность программы – 4 года. В ходе исследования были изучены заболеваемость, смертность и летальность от инсульта. Учитывались различные факторы риска развития инсульта: возраст, пол, статус курения, наличие соматической патологии, артериальная гипертензия. При анализе полученных данных было установлено, что эпидемиологическая ситуация по инсульту в г. Екатеринбурге характеризуется как напряженная. Среди факторов риска развития инсульта выявлены приоритетные – возраст, артериальная гипертензия, сахарный диабет, инсульт или инфаркт миокарда в анамнезе, дислипидемии, курение.

информационные технологии

факторы риска

заболеваемость

инсульт

1. Белкин А.А., Волкова Л.И., Лейдерман И.Н. Инсульт: Клинико-организационное руководство по оказанию медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения (профилактика, диагностика, лечение) на догоспитальном и госпитальном этапах. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2006. – 127 с.

2. Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия – 2010. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения / Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова. – М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2011. – 192 с.

3. Верещагин Н.В., Варакин Ю.Я. Регистры инсульта в России: результаты и методологические основы проблемы // Журнал неврологии и психиатрии. Приложение «Инсульт». – 2001. – Вып. 1. – С. 34-40.

4. Гусев Е.И. Проблема инсульта в России // Журнал неврологии и психиатрии. Приложение «Инсульт». – 2003. – Вып. 9. – С. 3-10.

5. Пинчук Е.А. Эпидемиология и вторичная профилактика ишемического инсульта в условиях крупного промышленного и культурного центра: автореф. дис. … канд. мед. наук. – Екатеринбург, 2004. – 22 с.

6. Скворцова В.И. Медицинская и социальная значимость проблемы инсульта // Качество жизни. Медицина. – 2004. – № 4 (7). – С. 2-6.

7. Bravata D.M., Ho S.Y., Brass L.M. et al. (2003) Long-term mortaliry in cerebrovascular disease. Stroke, 34: 699-704.

8. European Stroke organisation. Guidelines for Management of Ischemic Stroke and Transient Ischaemic Attack, 2008. – P. 104.

9. Lopez A.D., Mathers C.D., Ezzati M. et al.: Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: Sistematic analysis of population health data. Lancet. – 2006. – №367. – Р. 1747-1757.

По данным Федеральной службы государственной статистики, сосудистые заболевания сосудов мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения (39%) и общей смертности населения (23,4%). Ежегодная смертность от инсульта в России остается одной из наиболее высоких в мире (374 на 100 тыс. населения).

Органы официальной статистики Российской Федерации рассматривают цереброваскулярные заболевания как одну нозологическую форму, не выделяя отдельно из нее инсульт. Поэтому достоверные эпидемиологические данные по распространенности инсульта в России отсутствуют. По данным статистического анализа, ежегодно в России инсульт поражает около полумиллиона человек с показателем заболеваемости 3 на 1000 населения.

По результатам исследований ряда авторов [3], при инсультах отмечена высокая летальность – от 10 до 35%, а смертность от цереброваскулярных заболеваний уступает лишь смертности от болезней сердца и опухолей всех локализаций и достигает в экономически развитых странах 11-12%. Показатели смертности населения от заболеваний сосудов головного мозга в России в 4 раза выше, чем в Канаде и США [2, 7, 9].

Острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из причин стойкой утраты трудоспособности населения во всем мире [8]. В Уральском регионе уровень инвалидизации при инсультах превышает 60%, а 5-13% людей, по данным отдельных авторов [1], полностью лишены способности к самообслуживанию.

Как в России, так и в большинстве стран мира [4], преобладают ишемические инсульты, доля которых достигает 80%.Однако существенным отличием нашей страны от других являются особенности ее экологии, зональность распределения заболеваний. В этой связи актуально выявление распространенности и структуры инсульта с учетом особенностей Уральского региона.

В системе регистрации неинфекционной заболеваемости значительное место принадлежит способам сбора, передачи, хранения и обработки информации. Применительно к инсульту в настоящее время в Свердловской области отсутствует единая база данных, позволяющая иметь достоверную информацию о лицах, перенесших это заболевание.

Целью работы явилось получение достоверных эпидемиологических данных по инсульту с использованием информационной системы эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр инсультных больных» (Свидетельство РФ о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010612630, 15.04.2010), предназначенной для сбора и обработки данных.

Материалы и методы исследования

Нами было проведено пилотное исследование по разработке и внедрению информационной системы эпидемиологического мониторинга.

В базу данных «Регистра инсультных больных» вошло 9520 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения из всех неврологических стационаров г. Екатеринбурга.

Программа проводилась во всех неврологических стационарах г. Екатеринбурга в 2006-2009 годах.

Методика исследования – открытая клинико-эпидемиологическая программа по регистрации пациентов с инсультом. Продолжительность програм- мы – 4 года.

Критерии включения: наличие у пациента в возрасте от 25 до 85 лет инсульта, госпитализация в один из неврологических стационаров г. Екатеринбурга.

Пациента включали в исследование, если его состояние соответствовало диагностическим критериям инсульта. Выделялись первичные случаи инсульта (развились у больного впервые в жизни) и повторные (развились у больного, перенесшего инсульт в прошлом).

Чтобы отличить первичный инсульт от повторного, использовали информацию о времени, прошедшем от начала развития заболевания. В соответствии с общепринятыми рекомендациями таким периодом считали 28 дней. Инсульт, произошедший после 28 дня от начала первого инсульта, рассматривался как повторный и вносился в регистр под новым номером.

Работа проводилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эпидемиологическим исследованиям. В ходе реализации программы оценивались данные анамнеза, выявлялись факторы риска развития инсульта, учитывали данные диагностических методов исследования, методы лечения и срок госпитализации.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью компьютерной программы «SPSS 19.0». Различия значений между группами считались статистически достоверными при р < 0,05. Статистическую значимость связи между показателями проверяли с использованием критерия независимости Хи-квадрат.

Результаты исследования и их обсуждение

Применение информационной системы эпидемиологического мониторинга «Регистр инсультных больных» позволило обеспечить учет всех случаев госпитализации больных с инсультами в г. Екатеринбурге с объединением результатов в единую базу данных.

Основными популяционными эпидемиологическими показателями инсульта, изучаемыми на основании данных программы, являются заболеваемость, смертность и летальность.

Заболеваемость – число новых случаев инсульта, возникших за определенный срок (год), рассчитанное на 1000 жителей.

Госпитализированная заболеваемость – частота всех случаев заболеваний, зарегистрированных у больных в стационаре за год (на 1000 тысячу населения).

Смертность – количество случаев инсульта, закончившихся летально (за год), рассчитанное на 1000 жителей.

Летальность – доля смертельных случаев инсульта относительно всех зарегистрированных случаев заболевания (в процентах).

На основании данных, собранных с помощью информационной системы эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр инсультных больных», установлено, что в 2006-2009 годах госпитализированная заболеваемость инсультом в г. Екатеринбурге ежегодно находилась на уровне 2,5-3,2 на 1000 взрослого населения и была ниже средних показателей по России, а также ниже уровней заболеваемости в г. Екатеринбурге в 2001-2002 годах [5].

По данным программы, заболеваемость мужчин превышала аналогичный показатель у женщин, различия уровней заболеваемости статистически значимы (p < 0,05).

В структуре инсультов преобладал ишемический тип (90,1-91,2%), среднее значение – 90,7 ± 1,3%. Среднее значение удельного веса геморрагических инсультов за 2006-2009 гг. составило 9,3 ± 0,5%.

Зависимость развития разных типов инсульта от пола не была выявлена, а различия уровней заболеваемости были статистически незначимы (р = 0,132).

Удельный вес лиц, перенесших геморрагический инсульт, в возрастной группе 25-29 лет в 5,1 раза превышал долю лиц в возрасте 70 лет и старше. Для лиц, перенесших ишемический инсульт, различия в показателях заболеваемости были не столь высоки, но статистически достоверны (p < 0,05).

Частота развития инсульта увеличивалась с возрастом человека, при этом заболеваемость ишемическими инсультами превышала заболеваемость геморрагическими инсультами во всех возрастных группах.

Показатель смертности варьировался от 0,23 до 0,37 на 1000 взрослого населения, что ниже показателей, зарегистрированных в России. При выравнивании показателей динамического ряда наметилась тенденция к увеличению уровней смертности в среднем на 35,3% ежегодно.

Анализ данных мониторинга показал, что у лиц до 60 лет смертность от геморрагических инсультов превышала смертность от ишемических инсультов во всех возрастных группах (рисунок). У лиц же старше 60 лет частота развития неблагоприятных исходов была выше при ишемических инсультах. Следует отметить, что смертность при первичном инсульте превышала смертность при повторном инсульте во всех возрастных группах.

Повозрастная структура смертности от разных типов инсультов (на 1000 населения)

Летальность за эти годы составила 9,2-13,6%. Летальность при геморрагических инсультах (38,2%) превысила аналогичный показатель при ишемических инсультах (9,3%) в 4 раза.

В России ежегодно регистрируется около 100 тыс. повторных инсультов и проживают свыше 1 млн человек, перенесших инсульт [6].

Высокий уровень повторных эпизодов нарушения мозгового кровообращения выявлен у жителей г. Екатеринбурга, он составил 24-25%. Заболеваемость повторным инсультом ежегодно регистрировалась в пределах 0,62-0,65 случаев на 1000 человек взрослого населения.

Внедрение информационной системы эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр инсультных больных» в г. Екатеринбурге позволило оценить распространенность факторов риска у лиц, перенесших инсульт. Факторы риска развития заболевания распределили по их значимости для развития инсульта. Исследования показали, что наиболее распространенным фактором риска являлась артериальная гипертензия, диагностированная практически у всех больных. В различных регионах России этот показатель составлял от 77,1 до 97,3%.

Оценивая значимость различных факторов риска развития инсульта с учетом гендерных различий (таблица), можно выделить факторы, действующие в равной степени среди мужчин и женщин (артериальная гипертензия, дислипидемии, малоподвижный образ жизни), влияющие преимущественно на женщин (ожирение) или мужчин (текущее курение, алкоголизм).

Частота встречаемости факторов риска у мужчин и женщин (%)

Фактор риска | Женщины | Мужчины |

Артериальная гипертензия | 97,4 | 96,3* |

Дислипидемии | 73,1 | 66,1* |

Ожирение | 48,5 | 25,2* |

Малоподвижный образ жизни | 34,9 | 48,3* |

Мерцательная аритмия | 34,1 | 24,3* |

Сахарный диабет | 25,5 | 13,9* |

Текущее курение | 6,6 | 71,2* |

Инфаркт миокарда | 9,9 | 15,2* |

Алкоголизм | 7,0 | 30,9* |

Примечание. * – различия статистически значимы (р < 0,05).

При ишемическом инсульте достоверно выше распространенность следующих факторов риска – артериальная гипертензия, дислипидемии, малоподвижный образ жизни, мерцательная аритмия, сахарный диабет.

При геморрагическом инсульте выше распространенность следующих факторов – инфаркт миокарда, алкоголизм.

Большинство перенесших инсульт имеют одновременно несколько факторов риска, степень выраженности каждого из них различна, но их влияние на развитие патологии не вызывает сомнений.

Выводы

Изучение заболеваемости инсультом проведено с использованием информационной системы эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр инсультных больных», что способствовало более полному и достоверному учету больных, своевременному принятию организационных решений и проведению мероприятий по профилактике вторичных инсультов.

Наиболее значимыми факторами риска развития инсульта являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, дислипидемии, атеросклероз, вызывавшие ежегодно высокую заболеваемость (2,5-3,2%0), смертность (0,23-0,37%0) и летальность (9,2-13,6%).

В равной степени на проявление обоих типов инсульта оказывают влияние такие факторы, как питание, текущее курение, алкоголизм, пероральные контрацептивы, стресс, малоподвижный образ жизни. Доминирующим фактором риска развития обоих типов инсультов оказалась артериальная гипертензия.

Результаты эпидемиологического анализа позволяют считать, что группу повышенного риска развития инсультов составляли лица в возрасте старше 55 лет, перенесшие инсульт, среди них мужчины – с артериальной гипертензией, никотиновой зависимостью, заболеваниями сердца, дислипидемией, атеросклерозом. Среди женщин доминировали, страдающие артериальной гипертензией дислипидемиями, заболеваниями сердца, атеросклерозом, мерцательной аритмией.

Рецензенты:

Теплякова О.В., д.м.н., доцент, научный руководитель амбулаторной службы, Медицинское объединение «Новая больница», г. Екатеринбург;

Луговкина Т.К., д.м.н., клинический фармаколог, ГБУЗ СО Детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», г. Екатеринбург.

Работа поступила в редакцию 09.08.2012.

Библиографическая ссылка

Стародубцева О.С., Бегичева С.В. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНСУЛЬТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 8-2. – С. 424-427;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30383 (дата обращения: 09.08.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник