Реабилитация геморрагического инсульта в реанимации питание

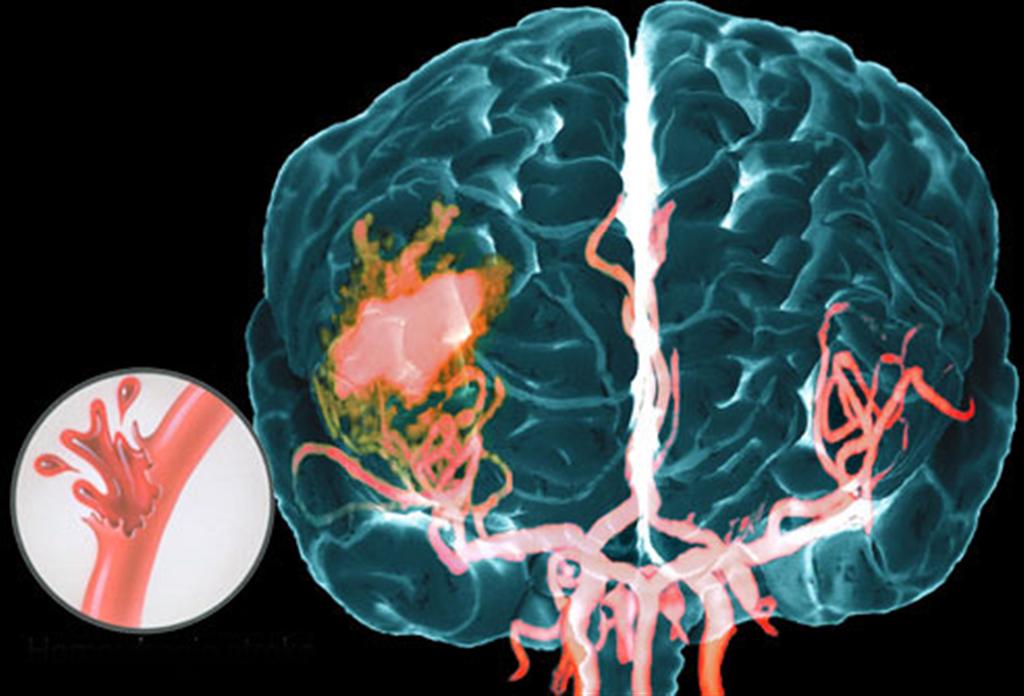

Геморрагический инсульт – это разрыв сосудов мозга и кровоизлияние в ткани головного мозга. В зависимости от локализации и обширности процесса определяется прогноз заболевания. Геморрагический инсульт случается реже, чем ишемический, но прогноз заболевания более неблагоприятный.

В Юсуповской больнице проводят лечение больных с инсультами, оказывают экстренную помощь с доставкой пациента в отделение реанимации. В больнице пациент пройдет обследование на инновационном оборудовании, получит эффективное лечение с помощью малоинвазивных методов нейрохирургии, последних разработок в области лечения инсультов, современных препаратов. Больница предоставляет комфортные палаты, диетическое питание, врачи составляют индивидуальную программу лечения и реабилитации.

Виды

Эффективность лечения инсульта зависит от своевременно оказанной медицинской помощи. При геморрагическом инсульте симптомы зависят от локализации очага повреждения. Встречается несколько видов геморрагического инсульта:

- Внутрижелудочковый инсульт – характеризуется разрывом сосудов и прорывом крови в желудочки головного мозга. Происходит пропитывание тканей мозга кровью или образуются гематомы в желудочках мозга. Такой инсульт чаще всего заканчивается смертью больного на 2 или 3 сутки.

- Паренхиматозный инсульт – кровоизлияние происходит в веществе головного мозга, может образоваться гематома или нервные ткани мозга напитываются кровью, в результате такого инсульта формируется неврологический дефицит тяжелой формы.

- Субарахноидальный инсульт – кровоизлияние происходит в полость между паутинной и мягкой оболочками мозга.

- Смешанные кровоизлияния – кровотечения сопровождаются изменениями, которые характерны для разных видов инсультов.

Причины

Геморрагический инсульт плохо диагностируется, хотя причины и механизм его развития хорошо изучен. Спровоцировать развитие геморроидального инсульта могут различные факторы:

- Гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия.

- Аневризма сосудов.

- Длительный прием антикоагулянтов.

- Заболевания головного мозга, спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет.

- Врожденные дефекты сосудов.

- Болезни крови.

- Системные заболевания.

- Заболевания почек и печени.

- Алкоголизм, наркомания, табакозависимость.

- Ожирение.

- Стресс.

- Тяжелый физический труд.

- Наследственная предрасположенность.

Стойкое повышение артериального давления приводит к формированию фибриноидно-гиалинового некроза стенок артериальных сосудов и может вызвать разрыв стенок аневризмы и развитие кровотечения. Гематома сдавливает окружающие ее ткани мозга, вызывает отек мозга. Кровь из разорвавшихся сосудов может пропитывать нервные ткани мозга или под давление прорваться в желудочки мозга, субарахноидальное пространство.

Симптомы

Субарахноидальное кровоизлияние сопровождается сильной головной болью, рвотой, могут начаться судороги, нарушается сознание, наблюдается синдром Терсона, появляются менингеальные симптомы. Паренхиматозный инсульт характеризуется неожиданно возникшей сильной головной болью, бледностью или покраснением лица, асимметрией черт лица, расстройством координации движения, нарушением дыхательной функции, возбуждением. Желудочковый инсульт, наиболее тяжелая форма заболевания, характеризуется быстрым ухудшением состояния больного, могут наблюдаться кровавая рвота, потеря сознания, лихорадка, судороги, кома. Желудочковый инсульт чаще всего приводит к смерти больного. В большинстве случаев геморрагический инсульт происходит в дневное время, больной неожиданно теряет сознание.

При первом осмотре врачи отмечают изменение цвета лица, высокое артериальное давление, нарушение дыхательной функции, замедленность пульса, снижение мышечного тонуса, сухожильных рефлексов. Такие симптомы характерны для первых часов после инсульта, затем происходит повышение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, нарушается функция органов малого таза, состояние ухудшается, больной может впасть в кому.

Отличие геморрагического инсульта от ишемического

Инсульты характеризуются одинаковыми симптомами, но имеют разные причины развития патологии. Геморрагический инсульт имеет более неблагоприятный прогноз, характеризуется развитием различных тяжелых нарушений. При ишемическом инсульте благоприятный прогноз находится в зависимости от степени поражения мозга. Для всех видов инсультов характерны следующие нарушения:

- Потеря речи.

- Паралич тела и конечностей.

- Нарушение чувствительности.

- Нарушение зрения или его полная потеря.

- Нарушение координации.

- Частичная или полная потеря слуха.

- Расстройство функции коры головного мозга.

- Высокое артериальное давление.

Последствия инсульта зависят от локализации и обширности очага поражения мозга. Геморрагический инсульт начинается остро, заболевание быстро прогрессирует, в течение первых минут или нескольких часов возможно развитие комы. При геморрагическом инсульте симптомы появляются раньше, чем при ишемическом, они более выраженные.

Лечение

Больному с геморрагическим инсультом следует оказать доврачебную помощь. Больного укладывают на кровать, расстегивают одежду, чтобы облегчить дыхание, открывают окно для доступа свежего воздуха. Голова больного должна находиться выше уровня тела. Больному следует измерить артериальное давление, пульс, при потере сознания следить за дыханием и в случае необходимости провести реанимационные мероприятия. Основная задача врачей при геморрагическом инсульте – это остановка кровотечения, поддержание дыхательной функции, работы сердечно-сосудистой системы, снятие отека мозга.

При обширном кровоизлиянии в мозг прибегают к нейрохирургическим микротехническим операциям – проводят удаление гематомы, чтобы снизить давление на ткани мозга, предупредить развитие отека мозга. Хирургическая операция при геморрагическом инсульте проводится строго по показаниям. Для уменьшения головной боли назначают обезболивающие препараты. Если причиной геморрагического инсульта была аневризма, врачи проводят операцию, для остановки кровотечения назначают больному кровоостанавливающие препараты. Нередко субарахноидальный инсульт сопровождается сужением сосудов (вторичным ангиоспазмом) и развитием ишемического инсульта. В этом случае назначают блокаторы кальциевых каналов, чтобы предотвратить сужение, спазм сосудов.

.jpg)

Последствия

Последствия геморрагического инсульта могут беспокоить больного всю оставшуюся жизнь. В зависимости от тяжести нарушений происходит восстановление, наиболее тяжелое состояние у больных с обширным геморрагическим инсультом. В зависимости от того, какое полушарие мозга было поражено, наблюдаются последствия кровоизлияния в мозг. Геморрагический инсульт правого полушария мозга:

- Частичная или полная потеря зрения.

- Нарушение мочеиспускания и дефекации.

- Парез или паралич тела, снижение чувствительности левой половины тела.

- Развитие психических расстройств.

Инсульт левого полушария мозга вызывает паралич правой стороны тела. При кровоизлиянии в область ствола мозга, мозжечка происходит потеря чувствительности, больной не может глотать, говорить, происходит частичная или полная потеря слуха правого уха, нарушается зрение, координация движений, больной не может совершать односторонние или двухсторонние произвольные движения. Нередко последствием геморрагического инсульта становится слабоумие (деменция), которая развивается постепенно.

Реабилитация

Реабилитация больного в первые 6-12 месяцев заключается в поддержании его жизненных функций, восстановлении утраченных способностей. В этот период, когда больной утратил двигательные функции, возрастает риск появления пролежней, застойных явлений. Больного несколько раз в день поворачивают, изменяют положение тела, проводят гигиенические процедуры, массаж, инструктор занимается с больным упражнениями лечебной физкультуры. В этот период времени состояние пациента контролируют несколько врачей – терапевт, невролог, кардиолог и психолог. Реабилитационные мероприятия направлены на улучшение качества жизни больного, восстановление утраченных функций.

Прогноз

Прогноз при геморрагическом инсульте зависит от тяжести поражения мозга и времени обращения за первой помощью. Если инсульт не был обширным, не поразил жизненно важные центры мозга, была оказана своевременная помощь – есть шанс вернуться к нормальной жизни. Нельзя прогнозировать продолжительность жизни больного – прогноз зависит от многих факторов:

- Возраста пациента.

- Тяжести поражения мозга.

- Сопутствующих заболеваний.

По данным статистики, более 30% больных погибает в течение нескольких недель после инсульта, более половины пациентов умирают в течение года, больше 60% пациентов становятся инвалидами. Не более 20% пациентов могут восстановиться полностью через несколько лет.

Эффективные программы реабилитации разработаны и испытаны в Юсуповской больнице. Процесс восстановления после геморрагического инсульта непредсказуемый, длительный и тяжелый. Получить консультацию по лечению и реабилитации больного можно по телефону больницы.

Автор

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Бадалян Л. О. Невропатология. — М.: Просвещение, 1982. — С.307—308.

- Боголюбов, Медицинская реабилитация (руководство, в 3 томах). // Москва — Пермь. — 1998.

- Попов С. Н. Физическая реабилитация. 2005. — С.608.

Наши специалисты

Заведующий отделением восстановительной медицины, врач по лечебной физкультуре, невролог, рефлексотерапевт

Инструктор-методист по лечебной физкультуре, кинезитерапевт

Инструктор-методист по лечебной физкультуре

Логопед-дефектолог

Врач-невролог, к.м.н.

Врач-невролог, к.м.н.

Цены на услуги *

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник

Восстановление после геморрагического инсульта – это комплекс мероприятий, направленных на возвращение к привычному образу жизни, т.е. к уровню активности, который был у пациента до заболевания. Очень часто подобные меры называют реабилитацией. В реабилитационных действиях нуждаются все больные с перенесенным геморрагическим инсультом без исключения. Реабилитация после геморрагического инсульта – процесс длительный и трудоемкий, однако такой же необходимый, как и стационарное лечение, и не менее значимый. Следует отметить, что грамотный комплекс восстановительных мер, проводимых как в стационаре, так и на дому, может вернуть человека к полноценной жизни.

Огромную роль в восстановлении после геморрагического инсульта для больного играют его родные и близкие, которые могут оказать моральную поддержку, укрепить дух пациента. Не стоит забывать, что самая главная составляющая реабилитации — это любовь и внимание.

Сколько времени занимает восстановление?

В течении восстановительного периода геморрагического инсульта выделяют несколько стадий:

- ранний восстановительный период – длится до 6 месяцев после сосудистой катастрофы;

- поздний восстановительный период – от 6 до 12 месяцев после кровоизлияния;

- период остаточных явлений после перенесенного геморрагического инсульта — период после года.

Реабилитация наиболее эффективна в первые 12 месяцев. Т.е. все меры должны быть максимально реализованы в первый год после инсульта, тогда и результат будет ощутимым и значимым. В период остаточных явлений говорить непосредственно о восстановлении не приходится, обычно неврологические расстройства в этом временном промежутке практически не подлежат восстановлению. Поэтому не стоит медлить, а начинать заниматься как можно раньше.

В проведении процесса восстановления после геморрагического инсульта выделяют несколько важных принципов, соблюдение которых позволяет добиться лучших результатов:

- максимально раннее начало – т.е. меры по восстановлению необходимо использовать уже в периоде стационарного лечения по поводу геморрагического инсульта;

- непрерывность – занятия должны быть ежедневными, без каких-либо «выходных»;

- умеренность – дозированный подход индивидуально к каждому больному в соответствии с его возможностями. Это означает, что не следует требовать декламировать стихи или петь песни от больного с выраженным нарушением речи, вначале нужно восстановить речевые функции до уровня бытового обслуживания, а затем приступать к более сложным манипуляциям;

- комплексность – использование разных методик для восстановления (медикаментозных, физиотерапевтических, психологических и т.д.).

Задачи реабилитации

Весь комплекс направлен на:

- восстановление бытовых возможностей (передвижение, самообслуживание, выполнение простой работы по дому и т.д.);

- восстановление профессиональной трудоспособности (по возможности следует добиваться возвращения к прежней профессии, при наличии противопоказаний или невозможности выполнения прежних трудовых навыков желательно переобучение);

- сохранение социальной активности и значимости больного;

- профилактику повторных инсультов и осложнений.

Какие могут быть осложнения после геморрагического инсульта?

Неврологические дефекты после геморрагического инсульта зависят от масштабности и локализации кровоизлияния. Все они условно могут быть систематизированы следующим образом:

- двигательные – слабость и потеря мышечной силы в конечностях (парезы и параличи), невозможность или затруднения сидения, хождения, переворачивания в постели, повышение мышечного тонуса в конечностях, или спастичность. Естественно, что подобные нарушения влекут за собой потерю навыков самообслуживания: одевание, купание, использование ложки и кружки и др.;

- чувствительные — онемение конечностей, ощущение отсутствия руки или ноги, боли, парестезии (чувство ползания мурашек, жжения). Иногда нарушения чувствительности становятся причиной невозможности «управлять» собственной конечностью и, следовательно, выполнять навыки самообслуживания;

- речевые – самые разнообразные (от неразборчивости речи, или дизартрии, до полного ее отсутствия, называемого афазией; отдельно могут нарушаться понимание речи и ее воспроизведение, то есть возможны ситуации, когда больной все понимает, но ничего не может сказать, и противоположные, когда умеет говорить, но ничего не понимает). К этой же группе нарушений относят невозможность правильного счета и чтения, непонимание времени по часам, периодичности дней недели, месяцев в году и т.д.;

- нарушения акта жевания и глотания – от поперхивания до полной утраты возможности самостоятельно жевать и проглатывать пищу;

- нарушение функционирования кишечника и мочевого пузыря – задержка или недержание мочи и стула;

- нарушения процессов мышления и поведения – плаксивость, апатия, депрессия, отсутствие «вкуса жизни», потеря способности узнавать (предметы обихода: для чего нужны ложка, стул, туалет; родных и близких людей), нарушение внимания, памяти. Возможны нарушения программы двигательных действий. Например, чтобы сходить в туалет, больной вначале мочится, а затем снимает белье, и не понимает, что необходимо делать наоборот.

Во многом процесс восстановления после геморрагического инсульта состоит в обучении заново многим навыкам и действиям: необходимо заново научиться читать, считать, говорить, одеваться, пользоваться предметами обихода и т.д. Конечно, без посторонней помощи это невозможно. Поэтому реабилитационный процесс – это не борьба больного в одиночку с результатом болезни, а совместный групповой (врачебный, медсестринский, психологический, логопедический, семейный) труд.

Что нужно для восстановления?

Повышение качества жизни у больного с перенесенным геморрагическим инсультом достигается путем использования самых разнообразных мер. Рассмотрим их ниже.

Медикаментозное лечение

Сохранившиеся нейроны головного мозга имеют возможность «брать на себя» утраченные функции, но при этом нагрузка на них повышается, что требует дополнительной «подпитки». Кроме того, та часть нейронов, которые не погибли во время кровоизлияния, восстанавливают свои функции по мере рассасывания гематомы. Для того, чтобы этот процесс шел более активно, применяют лекарственные препараты.

Помимо курса стационарного лечения, проведенного после непосредственного развития геморрагического инсульта, целесообразно проведение дополнительных курсов стационарного профилактического лечения один раз в три месяца в течение всего восстановительного периода, т.е. в течение года. При этом больной получает в инъекционной форме ноотропы (пирацетам, глиатилин, церебролизин, актовегин, семакс и др.),  препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости (нейромидин, прозерин), витамины группы В (мильгамма, нейрорубин). После выписки из стационара большинство лекарственных средств следует продолжать принимать в пероральной форме (через рот) курсами. Конечно же, подобное лечение назначать и варьировать должен только лечащий врач.

препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости (нейромидин, прозерин), витамины группы В (мильгамма, нейрорубин). После выписки из стационара большинство лекарственных средств следует продолжать принимать в пероральной форме (через рот) курсами. Конечно же, подобное лечение назначать и варьировать должен только лечащий врач.

К медикаментозным методам относят также поддержание артериального давления в пределах нормы, без существенных колебаний. Для этого используют постоянный прием антигипертензивных препаратов (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы ангиотензиновых рецепторов – лизиноприл, периндоприл, рамиприл, лосартан, ирбесартан; блокаторы кальциевых каналов – нифедипин, коринфар, амлодипин и др.; β-адреноблокаторы – конкор, бисопролол, небивалол и др.).

Если больной страдает сахарным диабетом, обязательной является коррекция уровня гликемии путем применения препаратов, снижающих уровень сахара в крови.

Если причиной геморрагического инсульта явилось какое-либо заболевание (системная красная волчанка, болезнь почек, коагулопатия и т.д.), то необходимо лечение этого заболевания в качестве профилактики возникновения повторного кровоизлияния.

Немедикаментозные методы коррекции

К этой группе мер можно отнести профилактические действия для изменения образа жизни, целью которых является повышение восстановительных возможностей организма в целом и снижение риска повторных геморрагических инсультов:

- отказ от курения – достоверно доказано, что даже при длительном стаже курения отказ от него приводит к снижению смертности и улучшению жизненных показателей. Если отказ от курения сразу невозможен, то необходимо постепенное снижение количества сигарет, выкуриваемых в день, переход на более «легкие» сигареты;

- отказ от употребления алкоголя – риск геморрагического инсульта после однократного приема алкоголя повышается. Многие лекарственные средства, применяемые для восстановления после кровоизлияния в мозг, не совместимы с алкоголем;

- рациональное питание – в рационе должны преобладать фрукты и овощи, молочные продукты, нежирное мясо, чтобы обеспечить организм достаточным количеством витаминов и белка в периоде восстановления. Снижение употребления соли;

- снижение массы тела при избыточном весе.

Восстановление двигательных и чувствительных функций

Работу по восстановлению двигательных функций конечностей необходимо проводить уже с первых дней после инсульта. Вначале это укладывание пораженных конечностей в определенную позу с фиксацией с помощью лонгеты или мешков с песком. Регулярная смена положения тела и конечностей способствует снижению тонуса и улучшению периферического кровообращения, что служит профилактикой застойных явлений в легких и пневмонии. Если больной обездвижен, необходимо переворачивать больного каждые 1,5-2 часа с целью профилактики пролежней.

Уже на второй день после инсульта, если состояние больного позволяет, можно проводить пассивную гимнастику – плавные медленные пассивные движения конечностями с помощью инструктора ЛФК или родственника. Подобные действия не должны вызывать боль у больного, в противном случае необходимо прекратить проведение этих манипуляций и возобновить их через несколько дней.

Лечение «корригирующим» положением определяется индивидуально. Правильное положение конечностей показывает врач или реабилитолог. Подобные «укладки» целесообразно проводить 2-3 раза в день после занятий лечебной гимнастикой. Лечение положением не проводят во время приема пищи, занятий по массажу и лечебной гимнастике, во время сна и послеобеденного отдыха.

Когда состояние больного стабилизируется, ему разрешают сесть в кровати (самостоятельно или с посторонней помощью) всего на несколько минут, однако каждый день это время будет увеличиваться.

Когда процесс сидения будет освоен в полной мере, больному предлагают попробовать встать. Это необходимо делать только с разрешения врача. Обязательна опора в виде спинки кровати и присутствие медперсонала. Когда стояние будет освоено, можно пробовать «переминаться» с ноги на ногу. И только потом пробовать ходить. «Первые шаги» всегда осуществляются в поддержкой и даже, если не сразу все получается, необходимо подбадривать больного, указывая на его успехи. Иногда самостоятельные первые шаги – это результат нескольких месяцев кропотливого труда. Ходьба осваивается постепенно, с помощью дополнительных приспособлений (ходунки, специальные трости). Пока больной не научится ходить на большие расстояния с опорой, для перемещения используют кресло-каталку, в том числе и для прогулок.

Большая роль в восстановлении движений конечностями принадлежит лечебной физкультуре. К ее методам, помимо лечения положением, пассивной гимнастики и обучения ходьбе относят комплексы упражнений для разных групп мышц: активная гимнастика (разрабатывается индивидуально, с постепенным увеличением нагрузки, в том числе и упражнения на растяжение спазмированных мышц), механотерапия с использованием специальных тренажеров для мышц кистей и пальцев, специальных устройств для снижения тонуса, маятниковых и блоковых тренажеров.

Активное использование всего арсенала средств лечебной гимнастики на разных этапах восстановления после геморрагического инсульта позволяет эффективно бороться с развитием контрактур и патологических синкинезий, позволяет постепенно расширить объем движений в пораженных конечностях.

Не менее важным является использование массажа. В первые месяцы после инсульта применяют только местный массаж с вовлечением пораженных конечностей. В ранние сроки при постельном режиме для спастических мышц используют только приемы поглаживания, а для мышц с пониженным тонусом — поглаживания и растирания. Предварительно для достижения лучшего эффекта необходимо согревание конечностей грелкой. Продолжительность массажа увеличивают постепенно с 5 до 20 минут. В позднем восстановительном периоде уже возможно проведение общего массажа, «активного» массажа пораженных конечностей. Между повторными курсами необходимо делать перерывы.

Физиотерапевтические методики также способствуют восстановлению движений и чувствительности в конечностях. С целью улучшения мозгового кровообращения используют переменное или постоянное магнитное поле; электрофорез сосудистых средств на шейно-воротниковую зону; жемчужные, кислородные, хвойные ванны (при давности инсульта более 3 мес.), дифференцированное назначение местных физиопроцедур на паретичные конечности с учетом мышечного тонуса (при выраженном повышении его — тепловые процедуры, при умеренном — сочетание их с избирательной электростимуляцией мышц), местные обезболивающие процедуры при болях в суставах. Подбор процедур очень индивидуален, всегда необходимо учитывать противопоказания в каждом конкретном случае.

Восстановление речи

Речь – это одна из немногих функций, которые после перенесенного инсульта могут восстанавливаться и после года. Иногда этот процесс длится 2 и более года. Лицам, контактирующим с больным с нарушением речи, следует запастись терпением и учесть некоторые рекомендации по общению: говорить с больным нужно медленно, четко и внятно, быть терпеливым и давать время для обдумывания и формулирования ответа, стараться задавать вопросы, на которые можно ответить односложно («да», «нет»).

Занятия с логопедом помогут больному укрепить мышцы языка и лица, помогут научиться заново произносить звуки и слоги. Для больных с дизартрией будут полезными занятия перед зеркалом.

Постепенно, по мере восстановления речи, больного необходимо переводить на обычный «речевой режим», побуждать его к развитию речи и более сложным лексико-грамматическим конструкциям (при условии успешных занятий). Серьезное внимание должно быть уделено формированию в семье правильных навыков общения с больным.

Восстановление актов жевания и глотания

При нарушении сознания или самого акта глотания производят питание по зонду специальными смесями. Если по мере лечения проблемы глотания сохраняются, то осуществляют постепенный переход от зондового кормления к обычному (необходимо как бы учиться есть заново).

Для облегчения жевания и проглатывания пищи, ее необходимо готовить особым образом. Еда должна быть теплой, по возможности гомогенной, не жидкой и не твердой, вкусно пахнуть (для улучшения продукции слюны). На прием пищи нужно выделять 30-40 минут, не торопить больного, всячески ему помогать (придерживать тарелку, при необходимости держать ложку), предлагать жевать пищу на непораженной стороне. После приема пищи рот необходимо очищать от остатков еды.

Существуют специальные упражнения, которые помогают восстановить силу мышц, участвующих в процессе жевания и глотания. Главным условием, как и для других комплексов лечебной гимнастики, является регулярность выполнения.

Нарушение функционирования кишечника и мочевого пузыря

Нарушение мочеиспускания и дефекации нередко становятся одной из причин депрессии у больных, перенесших геморрагический инсульт. Контроль над этими физиологическими функциями обычно возвращается на фоне медикаментозного лечения. Когда же восстановление невозможно, то необходимо максимально облегчить больному осуществление актов мочеиспускания и дефекации, сделать их по возможности незаметными для окружающих. С этой целью используют памперсы, моче- и калоприемники, очистительные клизмы.

Если же контроль над физиологическими выделениями сохранен, но больной в силу двигательных расстройств не в состоянии дойти до туалета, необходимо оборудовать удобный стульчак возле кровати или пользоваться специальным судном.

Нарушения процессов мышления и поведения

Подобные неврологические симптомы подлежат восстановлению только с использованием лекарственных средств. Курсы ноотропных и нейрометаболических препаратов в ряде случаев позволяют улучшить когнитивные функции мозга.

Лечение психологических проблем проводится с помощью психологов. Психотерапия эффективна как групповая, так и индивидуальная. Очень важны обычные беседы больного с родственниками, позволяющие ему чувствовать себя нужным и востребованным.

Что можно сделать для восстановления в домашних условиях?

Восстановление после геморрагического инсульта в большей степени проводится на дому, чем в лечебном учреждении или реабилитационном центре. Ведь сроки, проводимые в стационаре, ничтожно малы по сравнению со временем, проведенным дома на протяжении всего восстановительного периода. Конечно, комплекс медикаментозных и физиотерапевтических воздействий в полной мере реализуется в медучреждении, но все же пальма первенства в процессах реабилитации принадлежит самому больному и его семье под чутким руководством лечащего врача. Ведь, если занятия не будут продолжены в домашней обстановке, надежды на восстановление тщетны.

Для полноценного восстановления в домашних условиях больному безусловно нужна посторонняя помощь. Это может быть родной человек или сиделка, который овладеет навыками лечебной гимнастики, массажа, будет помогать в самообслуживании. Многие элементы лечебной гимнастики проводятся самостоятельно больным (например, активные движения в конечностях, попытки застегнуть пуговицы).

Некоторые бытовые действия сами по себе являются лечебной гимнастикой: умение пользоваться ложкой, чистка зубов, одевание, перебирание крупы, изготовление фаршированных блинов и т.д. Наличие хобби психологически и физически способствует восстановлению (изготовление картин из макарон, поделки из спичек, рисование и др.).

Занятия с речью также успешно проводятся на дому самим больным или с помощью родственников.

Главное в процессе восстановления – всячески поддерживать больного, постараться сохранить его социальную значимость. Если приложить максимум усилий, то реабилитационный процесс обязательно даст свои результаты.

Источник