Разрыв сердца как осложнение инфаркта миокарда

Разрывы сердца при инфаркте миокарда. Причины разрыва сердца при инфаркте миокарда.Эту группу осложнений инфаркта миокарда составляют разрывы свободной стенки сердца (80% от общего числа разрывов) или межжелудочковой перегородки (15%), острая митральная регургитация вследствие разрывов сосочковых мышц (5%) Разрывы сердца возникают при инфаркте миокарда в 3% случаев, чаще в первую неделю (в 50% случаев) первого, как правило, переднего обширного трансмурального «ИМ с зубцом Q» и у пожилых женщин В дальнейшем риск развития разрыва снижается по мере формирования постинфарктного рубца Разрывы сердца являются причиной летальности в 15% случаев и занимают 3-е место после ФЖ и КШ Частота разрывов сердца резко увеличивается по мере старения человека и составляет около 4% у лиц до 50 лет, 20% — у больных в возрасте 50—59 лет, более 30% — у лиц старше 60 лет Вероятность разрыва сердца не зависит от размера зоны некроза С высоким риском развития разрыва сердца связаны пожилой возраст, женский пол, первый передний обширный трансмуральный ИМ с более чем 20% зоной поражения ЛЖ, слабое развитие коллатерального кровообращения, нижняя локализация ИМ, наличие АГ или СД в анамнезе, чрезмерная двигательная активность в острый период ИМ, проведение ТЛТ позднее 14 ч от начала развития ИМ Разрывы сердца обычно происходят в интервале от первых суток ИМ до 3 недель и имеют два пика в первые 24 ч и на 4— 7-й день от начала ИМ Подавляющая часть больных с разрывами сердца гибнет от гемоперикарда в течение нескольких минут Разрывы сердца могут быть • ранними (возникают чаще, в 80% случаев), пик — 3—5-й дни ИМ, когда еще нет рубцевания, • 1-й тип — неожиданное щелевидное нарушение целостности миокарда через всю его толщу,

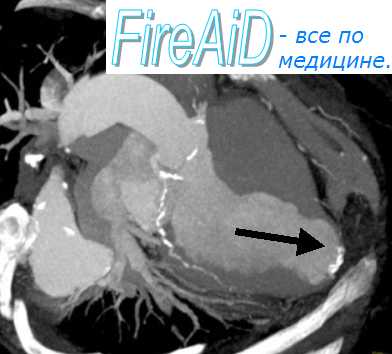

Выделяют и другие три типа разрывов появляющийся в течение первых 24 ч и охватывающий всю стенку сердца, возникающий вследствие эрозии миокарда в зоне некроза, формирующийся поздно и локализующийся на границе зоны некроза и здоровой ткани Большая часть этих разрывов происходит в первые 1—4 дня (половина — в первые сутки), в период максимальной миомаляции и истончения миокарда (воспалительный приток нейтрофилов в зону ИМ, последующее размягчение и интенсивное рассасывание некротических масс), когда репаративные процессы только начинаются («где тонко, там и рвется») Причины разрывов миокарда истончение стенки ЛЖ, ослабление миокарда в зоне ишемии, выраженный некроз, попадание крови в зону ишемии (что ослабляет миокард); неблагоприятное влияние фибринолитиков на деградацию коллагена и его синтез; абсорбция коллагена вследствие наплыва лимфоцитов в зону ИМ; плохое развитие коллатералей; неадекватное моделирование миокарда; нагрузка на стенку миокарда в «жесткой» зоне некроза в период систолы и разрывы микроструктур миокарда; сохраняющееся высокое АД в первые дни ИМ; поздняя госпитализация (12—24 ч); сохраняющийся кашель, рвота или состояние психодвигательного возбуждения; распространенный ИМ (более 20% площади миокарда); возможное продолжение ИМ (поздние разрывы). Ранние разрывы сердца возникают чаще при обширных «ИМ с зубцом Q», на границе между сокращающимся (нормальным) и некротизированным миокардом. Поздние разрывы чаще возникают в центре острой аневризмы (где нет миокарда, а имеется только перикард). Ранний тромболизис останавливает трансмуральный некроз миокарда и снижает риск разрыва наружной стенки сердца. Разрыв свободной стенки ЛЖ частично вызван и тромболизисом. Так, летальность среди больных, получавших тромболитики, была несколько выше в первые 24 ч и частично обусловлена более частыми разрывами стенки ЛЖ. Чаще возникают разрывы боковой стенки ЛЖ, но может быть и разрыв нижней стенки миокарда. Характеристика больных: возраст старше 60 лет, первый ИМ, отсутствие СН, долговременное повышение интервала ST на ЭКГ, длительная, рецидивирующая боль в грудной клетке, коллапс или медленное снижение АД, или электромеханическая диссоциация. Клинические проявления наружного разрыва сердца зависят от скорости разрыва и представляют катастрофический синдром, приводящий к неминуемой смерти. В ряде случаев может развиваться неполный разрыв миокарда. Тогда в этой зоне формируются тромб и гематома, что предотвращает появление гемоперикарда. Со временем в том месте возникает псевдоаневризма (сообщается с полостью ЛЖ), которую выявляют на ЭхоКГ. Если возникает быстрый и массивный разрыв (и электромеханическая диссоциация), то смерть от гемотампонады сердца наступает мгновенно: больной вскрикивает, хватается за сердце от резчайшей боли (часто в период кашля), теряет сознание и умирает за несколько минут (это самый частый вариант, наблюдается в 80% случаев). В период, предшествующий разрыву стенки ЛЖ, могут появляться: некупируемая (не реагирует на введение ЛС) интенсивная боль в сердце с частой иррадиацией в межлопаточную область, выраженная клиническая симптоматика КШ, обусловленная быстро нарастающей тампонадой сердца. Иногда разрыв миокарда может быть первым проявлением недиагностированного ИМ. На ЭКГ в этот период отмечают признаки обширного ИМ с выраженным повышением сегмента ST и наличием зубца Q в двух и более отведениях. – Также рекомендуем “Классификация разрыва сердца при инфаркте миокарда. Диагностика разрыва сердца.” Оглавление темы “Принципы лечения инфаркта миокарда. Осложнения инфаркта миокарда.”: |

Источник

На первой неделе инфаркта рубец еще не полностью сформирован, и при наличии факторов риска (высокое давление, обширное повреждение, физическая активности) может произойти разрыв стенки. Это осложнение чаще всего имеет неблагоприятный прогноз для жизни пациента. Для лечения может быть использовано только оперативное вмешательство – сшивание стенки или перегородки между желудочками.

Причины разрыва сердца

Инфаркт миокарда является наиболее вероятной причиной разрыва сердца, но он также может возникнуть при травме, опухолевом разрушении миокардиоцитов, эндокринных болезнях. Непосредственной причиной разрыва мышечного слоя при некрозе сердечной мышцы является слабость и размягчение стенки до образования плотной соединительной ткани. Поэтому наиболее вероятным временем развития является первая неделя от возникновения инфаркта.

Факторы, которые повышают риск этого осложнения:

- возраст пациентов – у пожилых людей длительность восстановления повреждения больше;

- женский пол;

- обширный, проникающий через всю толщину миокарда (трансмуральный) некроз;

- высокая степень артериальной гипертензии;

- сильный кашель или рвота;

- двигательное возбуждение;

- первичный инфаркт (не было ранее приступов стенокардии);

- приступы загрудинной боли в раннем периоде инфаркта как свидетельство распространения очага поражения;

- несвоевременная диагностика и лечение (более суток от начала);

- ранняя физическая активность (нарушение постельного режима);

- прием кортикостероидов и нестероидных препаратов для снятия воспаления, они препятствуют формированию рубца в зоне некроза;

- начало тромболитической терапии позже 12 часов от начала инфаркта.

Рекомендуем прочитать статью об осложнениях инфаркта миокарда. Из нее вы узнаете о ранних и поздних осложнениях, методах лечения и профилактики.

А здесь подробнее о постинфарктном кардиосклерозе.

Виды разрыва стенки миокарда

В зависимости от места нарушения целостности мышечного слоя сердца выделены такие виды патологии:

- внешние – кровь перетекает из камер сердца в перикард с развитием тампонады,

- внутренние – перегородка между желудочками или внутренних (папиллярных) мышц.

Разрывы левого желудочка – наиболее распространенные, предсердия и правый желудочек редко травмируются.

По времени развития:

- ранние – до 72 часов от начала (чаще при обширном и глубоком инфаркте),

- поздние – после 3-х суток, провоцируют их гипертензия, нагрузка на сердце.

В зависимости от скорости разрыва:

- одномоментные – резкий разрыв с тампонадой перикарда,

- длительные – медленнотекущие с постепенным нарастанием симптомов.

При исследовании структуры миокарда повреждение может затронуть всю толщину (полный разрыв) или быть незавершенным. В последнем случае формируется аневризматическое выпячивание мышечного слоя.

Признаки осложнения инфаркта миокарда

Предвестниками формирующегося разрыва служат:

- нарастающая боль в сердце, не снижающаяся от применения анальгетиков и нитратов;

- падение давления крови;

- липкий и холодный пот;

- слабый пульс.

При внезапном разрыве стенки кровь из камер сердца поступает в околосердечную сумку, что приводит к тампонаде, сдавлению миокарда извне и остановке сердечной деятельности.

Пациенты находятся в бессознательном состоянии, отмечается интенсивный цианоз кожи лица, рук, грудной клетки, шейные вены переполняются кровью, пульс и давление определить сложно. Прекращение дыхания и работы сердца наступает в считанные минуты. Поэтому чаще всего спасти больных невозможно.

Медленное развитие разрыва может быть на протяжении нескольких часов и даже до 2 — 3 суток. Клинические проявления в таких случаях следующие:

- интермиттирующая сильная сердечная боль – волнообразно снижающаяся и нарастающая, не поддающаяся лечению;

- прогрессирующая гипотония;

- затруднение дыхания;

- нарастание синюшности кожных покровов.

Если немедленно провести пункцию околосердечной сумки и операцию для восстановления герметичности полости сердца, то у больного появляется шанс на выздоровление. Без хирургического вмешательства большинство случаев оканчиваются смертью.

При разрывах перегородки между желудочками на фоне сильной загрудинной боли и низкого давления крови развивается недостаточность правых отделов сердца из-за сброса крови из левого желудочка. Возникает резкая боль в печени, набухают вены шеи, отмечаются отеки и скопление жидкости в брюшной полости.

Если произошел отрыв сосочковых мышц, то преобладают признаки застоя в легочной ткани – хрипы, тяжелое дыхание, падение давления. При полном разрыве быстрое нарастание отека легких приводит к летальному исходу.

Смотрите на видео об осложнениях инфаркта миокарда:

Диагностика разрыва сердечной мышцы

При осмотре определяют синюшный цвет кожи, застой в легких и печени, при прослушивании выявляют грубый систолический шум при внутренних разрывах. Он лучше слышен на верхушке сердца и между лопатками.

Данные исследований при разрыве миокарда:

- Анализ крови – повышение тропонина Т как признак некроза мышцы сердца.

- ЭКГ — повышен сегмент ST или в новой зоне появился зубец Q, инверсия Т, но ни один из этих признаков не может служить достоверным критерием. Позже наблюдается брадикардия, низковольтажные желудочковые комплексы и высокие Т, при остановке сердца фиксируется прямая линия.

- ЭхоКГ – можно определить зону разрыва, кровь в перикарде, нарушение тока крови при разрыве перегородки или сосочковых мышц, крепящихся к клапанам.

- Катетеризация – при разрыве перегородки в правом желудочке больше кислорода, чем в правом предсердии из-за поступления артериальной крови из левого.

Оперативное лечение

Единственным шансом выжить после разрыва миокарда для больного является срочная операция. Как экстренная мера для предотвращения гибели сердечной мышцы и головного мозга может быть проведена контрпульсация сердца – в аорту вводится катетер с баллончиком, который ритмично сокращается, имитируя сердечный ритм. Вводятся препараты из группы нитратов, и удаляется жидкость из перикарда при помощи пункции.

Способы оперативного лечения:

- ушивание разрыва с установкой заплаты на область повреждения в ходе открытой операции,

- эндоваскулярное восстановление целостности сердца при мелком разрыве,

- иссечение зоны аневризмы и сшивание стенок,

Одновременно может быть проведено шунтирование коронарных сосудов при выраженных атеросклеротических изменениях, замена клапана митрального отверстия при повреждении сосочковых мышц.

Прогноз при разрыве миокарда

Это осложнение инфаркта относится к крайне неблагоприятному последствию, так как при его возникновении необходима операция в течение нескольких минут, что обычно сложно выполнить даже в стационаре. Поэтому чаще всего разрыв миокарда считается смертельным, но если площадь повреждения незначительная, то на месте надрыва образуется кровяной сгусток, есть единичные случаи выживания больных, даже без операции.

При своевременно проведенном лечении шансы на выздоровление повышаются, но такие пациенты долго должны соблюдать щадящий режим и быть под наблюдением врачей, так как швы на миокарде должны заживать в условиях полной разгрузки сердца.

Профилактика инфаркта и его осложнений

Для того чтобы снизить риск ишемической болезни сердца и всех ее последствий, необходимо:

- контролировать содержание холестерина в крови, избегать животных жиров, принимать препараты для понижения липидов;

- поддерживать артериальное давление в диапазоне 120 — 140/80 — 90 мм рт. ст.;

- отказаться полностью от курения, алкоголя и самолечения;

- при возникновении боли в сердце пройти полное кардиологическое обследование;

- если приступ стенокардии длится более 15 минут, нужно вызывать скорую помощь.

Если инфаркт миокарда все же возник, то рекомендуется лечение только в стационарных условиях, соблюдение режима активности. В первые 7 дней особенно опасно натуживание при кашле, рвоте и запорах, категорически запрещен подъем тяжестей.

Рекомендуем прочитать статью об инфаркте миокарда. Из нее вы узнаете о патологии, ее симптомах и причинах, методах лечения и последующей реабилитации.

А здесь подробнее о тампонаде сердца.

Разрыв сердечной мышцы относится к крайне тяжелому осложнению инфаркта миокарда, его развитие, как правило, внезапное. Спровоцировать патологию может ранняя двигательная активность, высокое давление, обширная и, проникающая во все слои, зона поражения. Шансом на сохранение жизни может быть только своевременно проведенная операция.

Источник

Help heart, 3 декабря 2019

Последствия и осложнения инфаркта миокарда

Острый инфаркт миокарда — одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Достижения современной медицины последних десятилетий позволили значительно усовершенствовать его лечение и увеличить вероятность благоприятного исхода. И все же перенесенный однажды инфаркт миокарда (ИМ) может иметь последствия.

Механизм развития острого коронарного синдрома

Инфаркт миокарда, который наряду с эпизодом нестабильной стенокардии входит в понятие острый коронарный синдром, представляет собой обострение ишемической болезни сердца. При инфаркте миокарда развивается некроз сердечной мышцы, обусловленный острым нарушением кровоснабжения.

В большинстве случаев это происходит в результате атеротромбоза, при котором коронарные сосуды частично или полностью блокируются тромбом. Заболевание проявляется внезапно возникающими интенсивными болями за грудиной, тахикардией, «холодным потом», бледностью кожных покровов и рядом других симптомов1.

Цель лечения острого инфаркта — быстрое восстановление кровоснабжения. Однако даже после того, как кровоток налажен, терапию нельзя прекращать, поскольку коронарный атеросклероз, который стал фундаментом для развития острого коронарного синдрома, протекает хронически1,2.

Ранние последствия инфаркта миокарда1

Начиная с первых часов после инфаркта и вплоть до 3-4 дня могут развиваться ранние последствия инфаркта, среди которых:

- острая левожелудочковая недостаточность, которая возникает при снижении сократительной способности сердца. При ее возникновении появляется одышка, тахикардия, кашель;

- кардиогенный шок. Это тяжелое осложнение острого коронарного синдрома, развивающееся в результате значительного ухудшения сократительной способности сердечной мышцы вследствие обширного некроза;

- нарушения ритма и проводимости сердца, отмечаются у 90% больных с острым ИМ.

- Приступы ранней постинфарктной стенокардии (ПСК). ПСК – возникновение или учащение приступов стенокардии через 24 часа и до 8 недель после развития ИМ.1

- перикардит – воспалительный процесс, развивающийся в наружной оболочке сердца-перикарде. Он возникает в первые-третьи сутки заболевания и может проявляться болью в области сердца, которая изменяется при смене положения тела, повышением температуры тела1.

В 15-20% случаев инфаркта происходит истончение и выбухание стенки сердца, чаще всего — левого желудочка. Это состояние называется аневризма сердца. Как правило, она развивается при обширном поражении сердечной мышцы.

К факторам, предрасполагающим к развитию аневризмы сердца, также относят нарушение режима с первых дней заболевания, сопутствующую артериальную гипертензию и некоторые другие1.

Особую группу составляют тромбоэмболические последствия, при которых просвет сосудов полностью или частично перекрывается сгустками крови. Это часто происходит на фоне сопутствующей варикозной болезни, нарушения свертывающей системы крови и длительного постельного режима1.

Из-за нарушения кровоснабжения острый коронарный синдром может осложняться и желудочно-кишечными проблемами, такими как эрозии, острые язвы желудочно-кишечного тракта. Могут возникать и нарушения в психическом состоянии — депрессия, психозы. Им способствуют пожилой возраст, сопутствующие заболевания нервной системы1.

Поздние последствия инфаркта

По окончании острого периода заболевания могут развиваться так называемые поздние последствия.

К ним относятся осложнения, которые появляются через 10 дней после манифестации ИМ и позже4,5 :

- постинфарктный синдром Дресслера, возникает через 2-6 недель после манифестации инфаркта миокарда и проявляется воспалением перикарда, плевры, альвеол, суставов и другими патологическими изменениями;

- тромбоэндокардит с тромбоэмболическим синдромом (возникновение пристеночного тромба в полости сердца, на клапанах сердца);

- поздняя постинфарктная стенокардия, которая характеризуется возникновением или учащением приступов стенокардии. Ее частота колеблется от 20 до 60%4.

Некоторые больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, находятся в группе высокого риска по развитию повторных осложнений ишемической болезни сердца и прежде всего — рецидива инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии.

Это связано с тем, что у больных с острым коронарным синдромом наряду с наличием атеросклеротической бляшки, которая осложнилась разрывом и перекрыла просвет коронарной артерии, существуют бляшки и в других артериях. Именно они могут служить причиной повторных эпизодов сердечно-сосудистых событий, вероятность которых очень высока 5.

Жизнь после инфаркта миокарда

После стабилизации состояния больного, перенесшего острый инфаркт, усилия врачей направляются прежде всего на уменьшение риска прогрессирования атеросклероза и ИБС.

Для вторичной профилактики используются лекарственные средства, эффективность которых доказана во множестве крупных международных исследований, и одни из них — антитромбоцитарные препараты, или антиагреганты 5.

Антиагреганты уменьшают агрегацию, то есть объединение тромбоцитов, чем препятствуют формированию кровяных сгустков. Один из самых известных антиагрегантов — ацетилсалициловая кислота.

Она уменьшает содержание вещества, активирующего процесс тромбообразования, — тромбоксана А2, необратимо подавляя таким образом агрегацию тромбоцитов, а также незначительно расширяет сосуды. Даже после однократного применения ацетилсалициловой кислоты ее антиагрегантный эффект сохраняется на протяжении до 7 суток6.

В начале 2000-х годов ученые выяснили, что антиагрегантная терапия, направленная на предотвращение риска повторных сердечно-сосудистых событий, может быть гораздо эффективней, если наряду с ацетилсалициловой кислотой назначать антиагрегант с другим механизмом подавления активности тромбоцитов, например, клопидогрел, тикагрелор или прасугрел7.

Такая схема лечения получила название двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТТ). Сегодня в составе ДАТТ используются комбинации ацетилсалициловой кислоты с новыми антиагрегантами, например, ингибиторами P2Y12 тромбоцитов8.

В большинстве случаев для снижения риска рецидива инфаркта миокарда ДАТТ назначают на протяжении года после первичного сердечно-сосудистого события. Решение о длительности терапии принимает врач с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Эффективность профилактики во многом зависит от дисциплинированности пациента. Известно, что самостоятельная отмена лекарств в течение полугода после эпизода острого коронарного синдрома по сравнению с дальнейшим профилактическим лечением приводит к повышению риска смертности в 2,7 раза.

Если же пациент прекращает принимать ДАТТ в течение 7-12 месяцев после первичного ИМ, риск рецидива возрастает в 2,3 раза9.

Помимо антиагрегантов в индивидуальном порядке пациентам после инфаркта миокарда доктор может назначить: препараты для снижения уровня холестерина, для нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений, средства, предотвращающие ремоделирование сердца1,3-5,10.

Таким образом, в значительной мере люди, перенесшие ИМ, сами влияют на его прогноз. Изменение образа жизни, соблюдение всех рекомендаций врачей и аккуратный прием назначенных препаратов — залог успешного восстановления и полноценной жизни после эпизода острого коронарного синдрома.

Использованная литература

- Якушин С.С.Инфаркт миокарда / С. С. Якушин – Москва, 2010. Вып. ГЭОТАР-Мед– 224c.

- Эрлих А.Д. Двойная антитромбоцитарная терапия: необходимость приверженности к лечению и возможности ее повышения / Эрлих А.Д. // Специализированный медицинский журнал – 2014. – № 2 – С.25–33.

- Шилов А.М. Лечение неосложненного инфаркта миокарда (Общие положения) / Шилов А.М., Мельник М.В., Осия А.О. // Вестник анестезиологии и реаниматологии – 2010. – Т. 7 – № 5 – С.36–42.

- Цеденова Е.А. Выбор метода диагностики для оценки степени риска сердечно-сосудистых осложнений и летальности у больных Q-образующим инфарктом миокарда / Цеденова Е.А., Волов Н.А., Лебедева А.Ю. // Российский кардиологический журнал – 2007. – № 4. –С.83-91.

- Аронов Д.М. Лечение больных после острых коронарных синдромов / Аронов Д.М., Лупанов В.П. // Consilium medicum – 2004. – № 11 –С.823-830.

- Инструкция по медицинскому применению препарата Ацетилсалициловая кислота.Рег.уд. ЛП-004828.

- Yusuf S. Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation / Yusuf S., Zhao F., Mehta S.R., Chrolavicius S., Tognoni G., Fox K.K. // N Engl J Med. 2001; 345 (7): 494–502.

- Roffi M. et al. ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the E / Roffi M. et al. // Eur Heart J 2016; 37: 267–315.

- Zeymer U. Systematic review of the clinical impact of dual antiplatelet therapy discontinuation after acute coronary syndromes / Zeymer U., Becher A., Jennings E., Johansson S., Westergaard M. // European heart journal. Acute cardiovascular care. 2017; 6 (6): 522-531.

- Джаиани Н.А. Вторичная профилактика инфаркта миокарда: фармакотерапевтические аспекты / Джаиани Н.А., Терещенко С.Н. // Справочник поликлинического врача – 2007. – № 2 –С.19-23.

Оригинал статьи: https://helpheart.ru/infarkt/ob-infarkte-miokarda/posledstviya-i-oslozhneniya-infarkta/

Help heart

Информационный портал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Источник