Пропал вкус еды после инсульта

12 апреля 2019

Питание — важная составляющая реабилитационной программы. Расскажем, как вернуть вкусовые качества и обоняние, а также об особенностях диеты после инсульта.

Инсульт — тяжелая патология с высокой (до 32%) смертностью и тяжелыми последствиями для организма. Среди них — полная или частичная потеря вкуса и обоняния. Восстановление этих функций всецело зависит от своевременной и правильной реабилитации.

Причина потери вкуса еды и обоняния после инсульта

Ученые Эрлангенского университета (Германия) исследовали вопрос о том, могут ли после инсульта изменятся вкусовые качества. Было установлено, что в 30% случаев люди полностью теряли способность распознавать вкус пищи, а еще 7% исследуемых отмечали частичную потерю вкусовых ощущений.

Это происходило потому, что во время острого нарушения мозгового кровообращения была повреждена кора и подкорковые структуры головного мозга, отвечающие за ряд функций — движения, слух, зрение, тактильные ощущения. А значит, способность обрабатывать информацию, поступающую от вкусовых и обонятельных рецепторов, была утрачена.

Через 4 месяца непрерывных наблюдений ситуация значительно улучшилась — к большинству пациентов вернулись вкусовые ощущения и обоняние.

Опасность потери вкуса в том, что человек перестает различать непригодную к употреблению пищу. Может есть слишком соленую еду (что идет вразрез с рекомендациями по рациону в период реабилитации), испортившуюся, что грозит отравлениями. Нередко пропадает аппетит, потому что блюдо кажется недостаточно соленым/сладким или имеет посторонний привкус. Это, в свою очередь, может повлечь расстройство пищевого поведения и проблемы социализации: человек отказывается готовить пищу, ходить в кафе, общаться с близкими за совместным обедом.

Потеря обоняния не менее опасна: при задымлении помещения человек не сможет быстро распознать угрозу, чтобы выйти на свежий воздух. Также он не способен уловить запах при утечке газа.

Поэтому в период реабилитации очень важно не оставлять надолго больного без присмотра, чтобы вовремя среагировать на ситуацию, представляющую опасность для его здоровья и жизни.

Как вернуть вкусовые качества после инсульта

В медицине есть термин, обозначающий потерю вкусовых ощущений и обоняния — агнозия. Ее полное или частичное развитие зависит от степени повреждения участков головного мозга. Бывает, что у пациента пропали вкусовые качества лишь одной стороной языка или он слышит лишь резкие запахи. В таких случаях процесс восстановления рецепторов сокращается до 2-3 недель — практически одновременно со способностью глотать, жевать пищу. При полной вкусовой и обонятельной агнозии на возврат ощущений потребуется больше времени.

В комплекс реабилитационных мер для восстановления утраченных функций мозга входит:

- прием лекарственных препаратов;

- лечебная гимнастика, массаж;

- статические нагрузки, упражнения на специальных тренажерах;

- занятия с логопедом, психологом;

- коррекция режима дня — времени отдыха, двигательной активности, частоты приема пищи;

- диета.

Во время восстановительного периода эффективна физиотерапия: грязелечение, электромиостимуляция конечностей, лечение лазером. Избавиться от агнозии и вернуть вкусовые ощущения и обоняние поможет магнитотерапия — стимуляция коры головного мозга магнитными импульсами, проникающими сквозь костные, мышечные и хрящевые ткани. Процедура безболезненная и с доказанной эффективностью: у более 22% пациентов после курса магнитотерапии наблюдалось стойкое снижение агнозии разных видов.

Основной принцип реабилитации после инсульта — одновременное и комплексное воздействие на организм, чтобы утраченные функции возвращались одновременно. Если есть возможность, желательно после выписки из стационара отправиться в специализированное учреждение — реабилитационный центр или санаторий.

Медикаментозное восстановление вкуса и обоняния

Если вкусовые ощущения и обоняние возвращаются медленно, можно ускорить этот процесс приемом лекарственных средств. Но следует понимать, что назначать любой препарат во время постинсультной реабилитации может только лечащий врач. В противном случае есть риск ухудшения самочувствия или появления побочных эффектов.

Вернуть вкус пищи помогут лекарства, стимулирующие выработку слюны. Чтобы мозг получил от рецептора сигнал о вкусе продукта, нужно для начала растворить его в слюне. А если ее недостаточно, страдает способность различать вкусовые оттенки. Увлажнять ротовую полость удобнее всего с помощью спрея — просто распылив его во рту за несколько минут до еды. Предупредить сухость в ротовой полости помогут также ополаскиватели с антибактериальным и увлажняющим эффектом.

При длительной вкусовой и обонятельной агнозии есть смысл провести дополнительные исследования. Возможно, потеря вкусовых ощущений после инсульта произошла вследствие сопутствующих заболеваний: грибковых поражений, нехватке витаминов, вирусных инфекций, неврозов и пр. Тогда комплекс мер должен быть направлен на устранение причины болезни.

Если пациента придется заново учить различать вкусы и запахи еды, то блюда должны быть с ярко выраженным привкусом. Во время приготовления пищи можно добавить чуть больше неострых, но ароматных специй, лимона, имбиря.

Снижение веса после инсульта

У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие паралича мышц могут пострадать глотательные функции. До момента их восстановления человек вынужден питаться пищей, измельченной до мягкой консистенции, или питательными смесями. Как правило, это блюда низкой калорийности, в связи с чем у пациента может наблюдаться потеря веса.

Физиологическая норма снижения веса при диетическом питании не должна превышать 10% от начального веса в месяц. Если это значение больше, нужно увеличить калорийность меню.

Но не стоит забывать, что одной из причин инсульта считается ожирение. Поэтому если пациент имеет избыточную массу тела, крайне важно привести вес в норму. Для этого в комплекс реабилитационных мер включают диету. Она поможет скинуть лишнее и снизить риск повторных эпизодов острого нарушения мозгового кровообращения.

Питание после инсульта

Базовые правила составления рациона в период реабилитации соотносятся с принципами полезного питания. Следует ограничить употребление жареного и копченостей, отдав предпочтение таким видам обработки продуктов:

- варка;

- тушение;

- запекание;

- бланширование.

Консистенция пищи должна соответствовать способности человека к пережевыванию и глотанию. Для лежачих больных питание перетирают в пюре, варят овощные и мясные бульоны. Если способность глотать утрачена полностью — пищу вводят через зонд. После возвращения глотательной функции можно постепенно повышать плотность еды — делать кисели, давать разваренные овощи, протертое мясо.

Из рациона нужно исключить:

- жирные виды мяса и рыбы;

- продукты с обилием синтетических добавок, усилителей вкуса, красителей;

- блюда с большим количеством соли, острых специй;

- алкоголь.

Норма потребления соли — 5 г в день, мяса — 120 г в сутки трижды в неделю, овощей — 400 г в сутки ежедневно, рыбы и морепродуктов — 120-150 г в сутки каждые 3-4 дня. Также следует контролировать количество жидкости (включая супы, компоты, соки, чай/кофе и воду) — примерно 2 л в сутки.

Питание должно быть дробным — 5 разовым, то есть состоять из завтрака, обеда и ужина и двух перекусов. Важно не переедать, не делать больших перерывов между приемами пищи, не приступать к физическим нагрузками сразу после еды.

____________________

Несмотря на сложность восстановительного периода после инсульта, потерю обоняния и вкусовых ощущений от еды, наладить режим питания пациента — одна из основных задач для поддержки его здоровья. Следует помнить: при правильном подходе к реабилитации можно восстановить утраченные функции мозга и вернуться к полноценной жизни.

Источник

Случалось ли у вас когда-нибудь потеря вкусовых ощущений? Вы вдруг, в один прекрасный день осознаете: «Я не чувствую вкуса еды. У меня пропали вкусовые ощущения, что делать?». Такое, увы, случается, человек вдруг перестает ощущать вкус пищи, все продукты питания ему кажутся пресными, «никакими». А как же жить без такого важного ощущения? Ведь нужно же что-то с этим делать, принимать какие-то меры. Как вернуть вкусовые рецепторы?

Ничего просто так в нашем организме не происходит, все проблемы имеют свои причины. Обычно перед тем, как потерять вкус, человек либо чем-то переболел, либо у него хроническое заболевание. Вылечившись от болезни, ощущение вкуса обязательно начнет постепенно восстанавливаться.

Мы знаем, что в нашем организме нет ничего лишнего, все для чего-то нужно, и поэтому, если пропал вкус еды, значит в теле что-то «пошло не так», появилась какая-то проблема со здоровьем.

Отсутствие вкусовых ощущений, причины которого могут быть самые разные, очень часто проходит само собой, организм сам восстанавливается. Но бывает, что потеря вкусовых ощущений свидетельствует о наличие серьезного заболевания. Поэтому, если вы вдруг обнаружили у себя отсутствие вкуса еды, необходимо найти причины этого состояния и устранить их.

Характеристика вкусовых рецепторов

Перед тем, как поговорить о вкусовых рецепторах, заметим, что чтобы почувствовать вкус продуктов питания, нужны не только рецепторы, но и обоняние и полноценная работа тройничного нерва, ответственного за восприятие свойств пищи: ее температуры, консистенции, солености, сладости, остроты и прочих.

О чем это нам говорит? О том, что, если вы говорите себе «со мной что-то не так, я потерял приятную способность чувствовать вкус пищи, что-то случилось с моими вкусовыми рецепторами», очень возможно, что у вас попросту случились проблемы с обонянием. Эти две функции взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому, если у вас пропал вкус еды, что делать должен определять врач, возможно, отоларинголог.

Теперь кратко о вкусовых рецепторах. Это такие клетки на нашем языке, слизистой полости рта и глотки (неба, щек, миндалин), которые чутко реагируют на любой вкусовой раздражитель, посылая в мозг электрический импульс, который при своем движении затрагивает и лицевой нерв и языкоглоточный. Эти нервы, в свою очередь, пронизывают различные зоны головы, например, уши. И при воспалении или травме уха может наблюдаться потеря вкуса еды.

То есть опять-таки, нужно пройти обследование у ЛОР-врача, чтобы исключить отоларингологические причины потери вкуса пищи. Вообще надо сказать, что клетки, ответственные за вкусовые ощущения, так же как клетки, отвечающие за обоняние, регулярно отмирают и заменяются новыми. То есть это нормальный процесс.

Что еще можно сказать о вкусовых рецепторах? Мы знаем несколько вкусов: сладкий, горький, кислый, соленый, другие, и вот за восприятие каждого из этих вкусов отвечает разный рецептор.

Причины нарушения вкуса

При потере вкусовых ощущений причины могут быть самые разные: банальная простуда или попросту возраст. Но может быть и очень серьезное заболевание. Так что, если вы отметили для себя: «не пойму, сладкое это блюдо или соленое, вообще оно “никакое”, не вкусное, без вкуса и запаха», причинами могут быть такие заболевания, как:

- инфекционные (грипп, синуситы, ангина, фарингит, слюнных желез – сиалоаденит);

- воспалительные ушные, носовые, лицевого нерва (паралич Белла), желез слизистых оболочек (синдром Шегрена), десен (гингивит, периодонтит);

- рак слизистых рта;

- грибковый оральный кандидоз рта;

- поражение зрительного бугра (таламический синдром);

- вирусный гепатит;

- опухоли мозга, шеи;

- рассеянный склероз;

- неврологические (болезнь Паркинсона, Альцгеймера);

- системный саркоидоз;

- другие.

Отсутствие вкусовых ощущений может вызываться также:

- курением;

- злоупотреблением лекарствами (антибиотиками, противоаллергическими, антидепрессантами, прочими);

- авитаминозом (недостатком в организме витаминов группы В);

- ожирением и истощением;

- гипертонией;

- сахарным диабетом;

- проблемами с зубами (стоматит, зубные протезы);

- черепно-мозговой травмой;

- депрессивными состояниями;

- мигренями.

Когда наблюдается потеря вкуса, причины могут быть совершенно любые, поэтому нужно обратиться к врачу для их выявления.

Формы

Перед тем, как понять, что это такое потеря вкусовых ощущений, причины этого и лечение данного расстройства вкуса, надо знать, что патология эта может быть трех видов:

- агевзия, при которой вкус пропадает полностью;

- гипогевзия, когда нет вкуса лишь частично;

- дисгевзия, при которой сладкое кажется кислым, а соленое – сладким, то есть ощущение вкуса извращено, неправильно;

- парагевзия, когда только кажется, что во рту есть вкус при полном отсутствии продукта питания в нем.

Симптомы

Когда не чувствуешь вкуса еды, симптомы этого нарушения зависят от его причин. Специалисты различают:

- общую агевзию, при которой у человека вдруг пропали вкусовые ощущения сладкого или горького, соленого или кислого вкусов;

- избирательную агевзию, когда человек может сказать «я совершенно не чувствую сладкого вкуса, или соленого»;

- специфическую агевзию, когда человек говорит «не чувствую вкуса банана, например, или яблока, то есть каких-то определенных продуктов или веществ;

- общую гипогевзию, при которой наблюдается полная потеря вкуса пищи

- избирательную гипогевзию — нарушение вкуса, которое распространяется на некоторые вещества.

Эти ощущения полные, или частичные и являются симптомами пропажи вкуса.

Диагностика

Чтобы рецепторы вкуса пришли в свое нормальное состояние и опять исправно начали выполнять свои прямые функциональные обязанности, вначале нужно пройти тщательную диагностику.

Необходимо обследоваться у терапевта, который назначит общие анализы для выявления инфекционных, аллергических, воспалительных заболеваний, а также малокровия.

Проведение специальных проб позволит распознать печеночную или почечную патологии и, возможно, отправит на более глубокие исследования у узких специалистов.

Нужно будет проверить возможную аносмию (потерю обоняния) с помощью специального теста на распознавание запахов. Затем проверяется ощущения вкусов пробами основных вкусов: сладкого, горького, кислого, соленого.

Из общих исследований для исключения разных «страшных» заболеваний головного мозга назначаются:

- КТ (компьютерная томография);

- МРТ (магнитно-резонансная томография).

Исключаются эндокринные, системные, неврологические заболевания, побочное действие лекарств, ЛОР- и стомат- болезни, черепно-мозговые травмы. И так далее.

Что нужно обследовать и к кому следует обратиться?

Что делать если не чувствуешь вкус еды, надо его обследовать, а для выявления истинной причины его потери, придется обратиться к разным специалистам:

- отоларингологу;

- нейрохирургу;

- невропатологу;

- эндокринологу;

- стоматологу.

Выявив причину патологического состояния, появляется реальная возможность вернуть вкусовые ощущения.

Лечение

Как восстановить вкусовые рецепторы, вам скажет специалист: лечением первопричины, то есть выявленного острого или хронического заболевания. Если выявлен авитаминоз, то простой курс витаминотерапии с препаратами цинка и витамина В12 вернет вожделенное желание чувствовать вкус еды.

Вывод таков: если у вас пропали вкусовые рецепторы что делать – лечить главную болезнь:

- воспаления уха-горла-носа – антибиотиками;

- аллергические риниты – антигистаминными препаратами;

- неврозы – успокоительными препаратами, массажами, физиотерапией;

- стоматологические проблемы – лечением зубов и десен, санацией полости рта;

- эндокринологические нарушения – препаратами йода;

- и так далее.

Профилактика

Итак, как восстановить рецепторы вкуса мы рассмотрели. А как же не допустить такое неприятное состояние – жизнь без вкуса?

Первая и основная рекомендация – надо полностью поменять образ жизни:

- начать правильно и витаминно питаться;

- принимать витаминные комплексы, препараты железа, витамина В, цинка;

- бросить курить;

- соблюдать чередование работы и отдыха;

- чаще бывать на свежем воздухе;

- не допускать депрессивных и апатичных состояний;

- соблюдать гигиену ротовой полости (чистить зубы дважды в день, вовремя их и десны вылечивать);

- не оставлять без внимания хронические заболевания, лечить и до конца вылечивать их;

- держать свои вкусовые рецепторы в тонусе: употреблять разнообразные «жесткие» специи и приправы с выраженным вкусом и ароматом, такие как хрен, горчица, горький перец, имбирь, корица прочие.

Берегите и любите себя!

Видео по теме: Язык и вкус человека

Источник

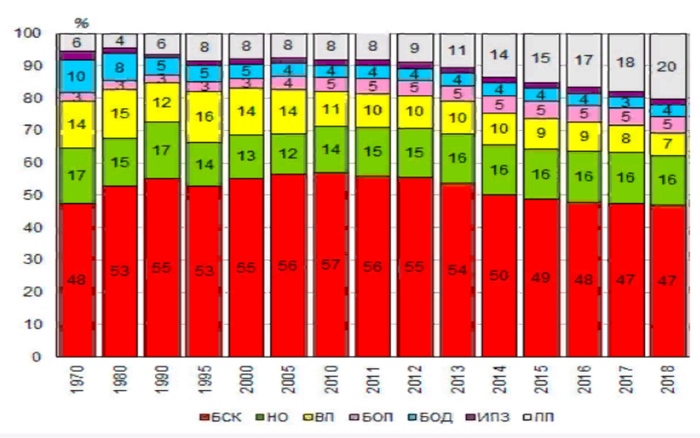

Ðàáîòà áûëà íàïèñàíà â 2019 ïîýòîìó, äàííûå ñòàòèñòèêè âêëþ÷àÿ 2018.

Ðàñïðåäåëåíèå óìåðøèõ â Ðîññèè ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí.

ÁÑÊ – áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ,

ÍÎ – íîâîîáðàçîâàíèÿ,

ÂÏ âíåøíèå ïðè÷èíû,

ÁÎÏ – áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ,

ÁÎÄ – áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, ÈÏÇ íåêîòîðûå èíôåêöèîííûå è ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè,

ÏÏ ïðî÷èå.

Âèäíî ÷òî áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ çàíèìàþò 1 ìåñòî, áîëüøå âñåãî – èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà(ÈÁÑ).

ÈÁÑ ýòî õðîíè÷åñêîå èëè îñòðîå íàðóøåíèå êðîâîñíàáæåíèÿ ìèîêàðäà (ìûøå÷íîãî ñëîÿ ñåðäöà), âîçíèêàþùåå âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî ñíàáæåíèÿ ñåðäöà êèñëîðîäîì.

Èíûìè ñëîâàìè, ìèîêàðä íóæäàåòñÿ â áîëüøåì êîëè÷åñòâå êèñëîðîäà, ÷åì åãî ïîñòóïàåò ñ êðîâüþ. ÈÁÑ ìîæåò ïðîòåêàòü îñòðî (â âèäå èíôàðêòà ìèîêàðäà), à òàêæå õðîíè÷åñêè (ïåðèîäè÷åñêèå ïðèñòóïû).

Íàïðèìåð åñòü òàêàÿ ôîðìà ÈÁÑ:

Âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü – âíåçàïíîå ïðåêðàùåíèå ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå íàñòóïàåò âñëåäñòâèå ñåðäå÷íîé ïàòîëîãèè â òå÷åíèå 1 ÷àñà îò íà÷àëà ñèìïòîìîâ.  85-90% ñëó÷àåâ âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü – òÿæ¸ëûé, ìîëíèåíîñíî ïðîòåêàþùèé, âàðèàíò ÈÁÑ.

Ìíîãèõ íå óñïåâàþò ñïàñòè äàæå åñëè ïàöèåíò óæå â ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè.

Áîëåçíü ìîëîäååò, è íå ðåäêîñòü èíôàðêò â 40 è äàæå 30 ëåò.

Áîëåå 90% áîëüíûõ ÈÁÑ èìåþò àðòåðèè ïîðàæ¸ííûå àòåðîñêëåðîçîì.

Àòåðîñêëåðîç ïðîòåêàåò ñêðûòíî äëèòåëüíîå âðåìÿ, ïîêà íå ïðèâåä¸ò ê òàêèì îñëîæíåíèÿì, êàê èíôàðêò ìèîêàðäà, ìîçãîâîé èíñóëüò, âíåçàïíàÿ ñìåðòü, ëèáî ê ïîÿâëåíèþ ñòåíîêàðäèè, õðîíè÷åñêîé “ìîçãîâîé” íåäîñòàòî÷íîñòè, ê ïåðåìåæàþùåéñÿ õðîìîòå. Âíåçàïíîå è íåïðåäñêàçóåìîå âîçíèêíîâåíèå ýòèõ îñëîæíåíèé ñâÿçàíî ñ ðàçðûâîì èëè íàäðûâîì îáîëî÷êè àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè, âåäóùèì ê òðîìáîîáðàçîâàíèþ.

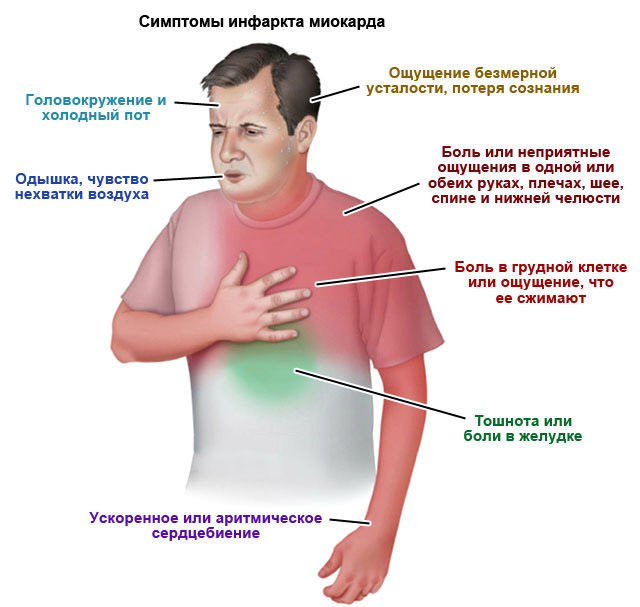

Àòåðîñêëåðîç êîðîíàðíûõ àðòåðèé õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèìïòîìàìè, êîòîðûå íå âñåãäà ïîáóæäàþò ÷åëîâåêà ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ýòè ïðèçíàêè ìîãóò ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä äðóãèå çàáîëåâàíèÿ. Î÷åíü âàæíî, êàê ìîæíî ðàíüøå âûÿâèòü èõ è îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ.

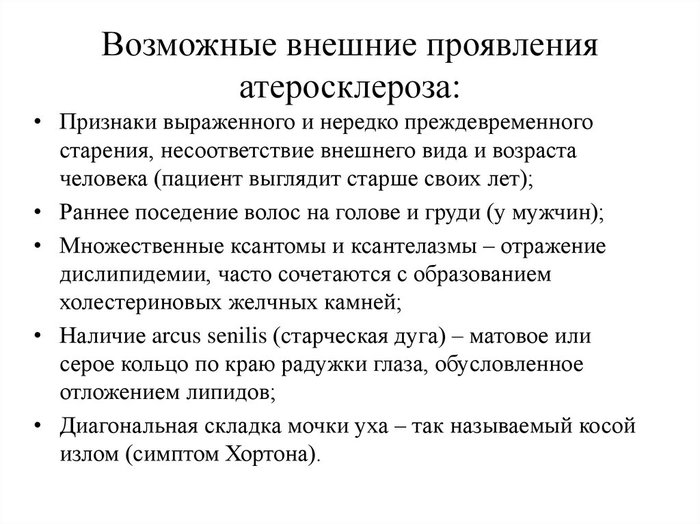

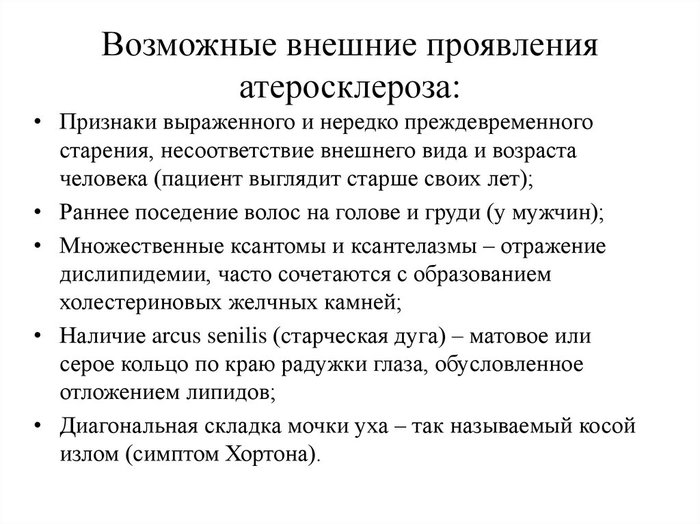

Òåêñò â êàðòèíêå (ëåíü ïåðåïèñûâàòü).

Äèàãíîñòèêà àòåðîñêëåðîçà.

I. Ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû:

Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè. Êîëè÷åñòâî îáùåãî õîëåñòåðèíà ñûâîðîòêè êðîâè, òðèãëèöåðèäîâ, õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé è î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè, êîýôôèöèåíòà àòåðîãåííîñòè è ñíèæåíèå õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.

Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ëèïîïðîòåèíîâ ñûâîðîòêè êðîâè (îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äèñê-ýëåêòðîôîðåç â ïîëèàêðèëàìèäíîì ãåëå) âûÿâëÿåò óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ËÏÍÏ è ËÏÎÍÏ è ñíèæåíèå ËÏÂÏ.

Îïðåäåëåíèå ano-B-ïðîòåèíà â ñûâîðîòêå êðîâè âûÿâëÿåò åãî óâåëè÷åíèå.  íîðìå ñîäåðæàíèå àïî-Â-ïðîòåèíà â êðîâè ñîñòàâëÿåò: ó ìóæ÷èí 0.601.38 ã/ë; ó æåíùèí 0.521.29 ã/ë.Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ â êðîâè àïî-Â-ïðîòåèíà àññîöèèðóåòñÿ îáû÷íî ñ âûñîêèì óðîâíåì ËÏÍÏ è ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìàðêåðîì ðèñêà àòåðîñêëåðîçà èëè ïðîÿâëåíèåì óæå ðàçâèâøåãîñÿ àòåðîñêëåðîçà.

Èññëåäîâàíèå êîàãóëîãðàììû ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ íàêëîííîñòü ê ãèïåðêîàãóëÿöèè.

II . Èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû:

Ýõîêàðäèîãðàôèÿ -äàííûå ýòîãî èññëåäîâàíèÿ âûÿâÿò íàðóøåíèå ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà.

Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ñåðäöà (ÓÇÈ) – â íîðìå òîëùèíà ñëîÿ èíòèìà-ìåäèà â ñîííûõ àðòåðèÿõ ñîñòàâëÿåò îò 0.6 äî 0.8 ìì, âåëè÷èíà áîëåå 1 ìì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óòîëùåíèå ýòîãî ñëîÿ, äëÿ èçó÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñåé÷àñ ïðèìåíÿåòñÿ âíóòðèêîðîíàðíîå óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå;

Íàãðóçî÷íûé òåñò (òðåäìèë-òåñò) äëÿ âûÿâëåíèÿ èøåìèè ìèîêàðäà (ïîêîå îíà íå ïðîÿâëÿåòñÿ) è äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê íàãðóçêå;

Ìóëüòèñïèðàëüíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ êàëüöèíîçà êîðîíàðíûõ àðòåðèé;

Êîðîíàðîàíãèîãðàôèÿ «çîëîòîé ñòàíäàðò» â äèàãíîñòèêå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ýòî èññëåäîâàíèå àðòåðèé ñ ââåäåíèåì êîíòðàñòà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñóæåíèÿ ïðîñâåòà ñîñóäà è îáúåìà äàëüíåéøåãî âìåøàòåëüñòâà ïðèì íåîáõîäèìîñòè (àíãèîïëàñòèêà, ñòåíòèðîâàíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé, øóíòèðîâàíèå).

Ýëåêòðîêàðäèîãðàììà -äàííîå èññëåäîâàíèå âàæíî äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íàðóøåíèé ðèòìà, ïîñòèíôàðêòíûõ ðóáöîâ è óìåðåííîé ãèïåðòðîôèè.

Ýòî ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ îáñëåäîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð äëÿ âûÿâëåíèÿ è áîðüáû ñ òàêèì êîâàðíûì íåäóãîì êàê àòåðîñêëåðîç.

Ïîíèìàþ, ÷òî âû óñòàëè.

Äàëüøå áóäåò ïðîùå.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ÈÁÑ âêëþ÷àÿ àòåðîñêëåðîç: íåîáðàòèìûå (íåóïðàâëÿåìûå).

Âîçðàñò.

Çàáîëåâàåìîñòü ÈÁÑ âîçðàñòàåò ó ìóæ÷èí ïîñëå 40 -45 ëåò, ó æåíùèí ïîñëå 55 -60 ëåò, â ïîñëåäíèå ãîäû çàáîëåâàíèå ìîëîäååò.

Ïîë.

Äî äîñòèæåíèÿ ïðåêëîííîãî âîçðàñòà ìóæ÷èíû èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëüøå øàíñîâ íà âîçíèêíîâåíèå èøåìèè, ÷åì æåíùèíû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì ýñòðîãåíîâ â æåíñêîì îðãàíèçìå, êîòîðûå ïðîòèâîñòîÿò àòåðîñêëåðîòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì. Ïîñëå íàñòóïëåíèÿ êëèìàêñà ðàçíèöà â ÷àñòîòå ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåòñÿ.

Îòÿãîùåííàÿ íàñëåäñòâåííîñòü.

Èçâåñòíî, ÷òî óâåëè÷åíèå õîëåñòåðèíà â êðîâè ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ ó áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ. ýòî áûâàåò ñâÿçàííî ñ îäèíàêîâûìè óñëîâèÿìè æèçíè, ïðèâû÷êàìè ïèòàíèÿ, èíîãäà ïðèîáðåòàåìûìè åù¸ â äåòñòâå. Íî â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ ïîâûøåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà îáóñëàâëèâàåòñÿ èçìåíåíèÿìè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ãåíîâ.

Ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ – õîëåñòåðèí áîëåå 6,2ììîëü/ë, òðèãëèöåðèäû áîëåå 2,9ììîëü/ë, îáóñëîâëåíà íàñëåäñòâåííûìè äåôåêòàìè.

Íàñëåäñòâî áûâàåò ðàçíûì.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà: ìîäèôèöèðóåìûå (îáðàòèìûå èëè ÷àñòè÷íî îáðàòèìûå)

Íà ýòî ìû ìîæåì ïîâëèÿòü, è âñå îíè âàæíûå è ìîãóò áûòü ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðè÷èíîé èíôàðêòà èëè èíñóëüòà.

Îæèðåíèå, íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ïîðàæåíèÿ ó áîëüíûõ ñ îæèðåíèåì âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ñèñòåìíîãî àòåðîñêëåðîçà, íåäîñòàòî÷íîñòè âåíîçíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò âûñîêîå ñòîÿíèå äèàôðàãìû, æèðîâûå îòëîæåíèÿ â ñðåäîñòåíèè, ÷àñòîå ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.

Íåäîñòàòî÷íîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ ñîäåðæàùèõ ôîëèåâóþ êèñëîòó, Â12, Â6, ïîâûøàåò óðîâåíü îïàñíîãî áåëêà- ãîìîöèñòåèíà, ñ êîòîðûì ñâÿçàíà ñêëîííîñòü ê òðîìáîçàì è èíôàðêòàì. È òàêîé äåôèöèò – íå ðåäêîñòü ýòî ëþäè, ïåðåíåñøèå îïåðàöèþ íà æåëóäêå, èìåþùèå íèçêóþ èëè íóëåâóþ êèñëîòíîñòü, âåãåòàðèàíöû è îñîáåííî âåãàíû.

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ.

Ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ íàãðóçêîé íà ñåðäöå, íàðóøàåòñÿ åãî íîðìàëüíàÿ ðàáîòà. Ñåðäöó ïðèõîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíî ðàáîòàòü è ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèïåðòðîôèè ìûøö ëåâûõ îòäåëîâ ñåðäöà, ðàçâèòèþ ìûøå÷íîé ñëàáîñòè ñåðäöà, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

Êóðåíèå.

Íèêîòèí, ñîäåðæàùèéñÿ â ñèãàðåòàõ, âûçûâàåò ñïàçì ñîñóäîâ è ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ýëàñòè÷íîñòè èõ ñòåíîê. À óãàðíûé ãàç òàáà÷íîãî äûìà îáðàçóåò êðåïêóþ ñâÿçü ñ ãåìîãëîáèíîì, îò÷åãî òîò ñòàíîâèòñÿ íåñïîñîáíûì âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî êðîâü íàìíîãî õóæå ïåðåíîñèò êèñëîðîä, ÷òî óñóãóáëÿåò èøåìèþ ñåðäå÷íîé ìûøöû.

Ïîýòîìó áîëüíûì ÈÁÑ êóðèòü êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî.

Àëêîãîëü.

Îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå àëêîãîëÿ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó ïðîõîäèò ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì:

Âîçäåéñòâóÿ íà ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîëèòîâ, àëêîãîëü âûçûâàåò íàðóøåíèÿ ðàáîòû êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ.

Ïîïàäàÿ â êðîâü, àëêîãîëü âûçûâàåò ãåìîëèç (ðàñïàä ýðèòðîöèòîâ, òåõ ñàìûõ, ÷òî íåñóò êèñëîðîä).

Àëêîãîëü íàðóøàåò ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè ñàõàðà êðîâè, ìåíÿÿ åãî óðîâåíü âïëîòü äî ñîñòîÿíèÿ ãèïîãëèêåìèè.

Ñòðåññû è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.

Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ôàêòîðû îêàçûâàþò âëèÿíèå íà «ïîâåäåíèå ðèñêà», ïîâûøåíèå ïèùåâîé ïîòðåáíîñòè (íåóìåðåííîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ), îæèðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è êóðåíèåì.

Ïðè ñèëüíûõ ýìîöèÿõ ïðîèñõîäèò ðåçêèé ïîäú¸ì â êðîâè ñîäåðæàíèÿ îñîáûõ ãîðìîíàëüíûõ âåùåñòâ, òàê íàçûâàåìûõ êàòåõîëàìèíîâ, îáëàäàþùèõ âûðàæåííûì äåéñòâèåì íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. Ïîä âëèÿíèåì ýòèõ âåùåñòâ ðåçêî ó÷àùàåòñÿ ñîêðàòèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñåðäöà, âîçíèêàþò ñïàçìû ñîñóäîâ, ïîâûøàåòñÿ êðîâÿíîå äàâëåíèå.

Îñíîâíîé ïîñðåäíèê ñòðåññà â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà àäðåíàëèí îí îáëàäàåò î÷åíü îïàñíûì ñâîéñòâîì äëÿ îðãàíèçìà – ãåíåðèðóåò àêòèâíûå ôîðìû êèñëîðîäà, êîòîðûå îêèñëÿþò ëèïîïðîòåèí îí ñëèïàåòñÿ, îáðàçóÿ êðóïíûå ÷àñòèöû, êîòîðûå ìîãóò ïðèëèïàòü ê ñòåíêàì ñîñóäîâ è çàêóïîðèâàòü èõ.

Ãèïåðóðèêåìèÿ (ìî÷åâàÿ êèñëîòà áîëåå 0,44ÌÊÌÎËÜ/Ë).

Ïîâûøåíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÃÓ ïðåèìóùåñòâåííî ñâÿçàíî ñ ôàêòîðàìè îáðàçà æèçíè, òàêèìè êàê îáèëüíûé ïðèåì áîãàòîé ïóðèíàìè ïèùè (ìÿñà, ãóñèíûõ ïîòðîõîâ, ìîðåïðîäóêòîâ), ôðóêòîçû, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, ïðèåì íåáîëüøèõ äîç àöåòèëñàëèöèëîâîé êèñëîòû è ìî÷åãîííûõ òèàçèäîâîãî ðÿäà, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ïîäàãðó, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ Àà è çàáîëåâàíèÿìè ñîñóäîâ, íî è ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, îæèðåíèåì.

Èñêóññòâåííûå òðàíñæèðû – êîâàðíûå ïðîâîêàòîðû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïðåâðàùàåò ðàñòèòåëüíûå ìàñëà â òâåðäûå æèðû ïóòåì èõ ãèäðîãåíèçàöèè – ýòî êîãäà ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ÷åðåç ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïðîïóñêàåòñÿ âîäîðîä ÷òîáû ñäåëàòü íåíàñûùåííûå ñâÿçè æèðíûõ êèñëîò ìàñëà íàñûùåííûìè. Ãèäðîãåíèçèðîâàííûå èëè ÷àñòè÷íî ãèäðîãåíèçèðîâàííûå ìàñëà ïðèìåíÿþò â ïðîèçâîäñòâå ìàðãàðèíîâ, êóëèíàðíûõ æèðîâ.  ïðîöåññå ãèäðîãåíèçàöèè ó áîëüøîãî ÷èñëà ìîëåêóë ìåíÿåòñÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, ïðîèñõîäèò ñìåíà öèñ-êîíôèãóðàöèþ íà òðàíñ-êîíôèãóðàöèþ, òî åñòü îáðàçîâûâàþòñÿ òðàíñèçîìåðû æèðíûõ êèñëîò, êîòîðûå âñòðàèâàþòñÿ â ñòåíêè (ìåìáðàíû) êëåòîê òêàíåé è îðãàíîâ îðãàíèçìà, âêëþ÷àÿ ñòåíêè êëåòêè ãîëîâíîãî ìîçãà, è íàðóøàþò íîðìàëüíîå òå÷åíèå ïðîöåññîâ îáìåíà âåùåñòâ. Ñâÿçü ïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ ñ ðàçâèòèåì èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà äîñòîâåðíî óñòàíîâëåíà. Êðîìå òîãî, òðàíæèðû ïîâûøàþò ðèñê äèàáåòà è ðàêà.

Äàíèè çà 20 ëåò êîëè÷åñòâî ñìåðòåé îò èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ñîêðàòèëîñü íà 50%, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íàñåëåíèå Äàíèè åùå â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ 20 âåêà ñíèçèëî óïîòðåáëåíèå òðàíñ-æèðîâ äî ìèíèìóìà (ñ 6 ãðàììîâ äî 1 ã â ñóòêè).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áåçîïàñíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ íå ñóùåñòâóåò, è ÷òî ÂÎÇ ïðèçûâàåò îòêàçàòüñÿ îò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà òðàíñæèðîâ ê 2023 ãîäó, òàê êàê èõ ïîòðåáëåíèå äàæå â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ ìîæåò ïîâûñèòü ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ è äðóãèõ çàáîëåâàíèé

Ñàõàðíûé äèàáåò (ãèïåðãëèêåìèÿ)

Ñàõàðíûé äèàáåò ñ÷èòàåòñÿ «óíèâåðñàëüíîé ìîäåëüþ ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà». Âåäü ó áîëüíûõ äèàáåòîì áåç êîìïåíñàöèè ñàõàðà â êðîâè ïðèçíàêè àòåðîñêëåðîçà ÷àñòî ïðîÿâëÿþòñÿ ñðàçó èíôàðêòîì èëè èíñóëüòîì, è, ê ñîæàëåíèþ, â ìîëîäîì âîçðàñòå. Äàæå äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ëþäåé çàëîã ïîëíîöåííîé æèçíè áåç îñëîæíåíèé ýòî êîíòðîëü ñàõàðà â êðîâè, â ýòîì ïîìîæåò èìåííî îãðàíè÷åíèå óãëåâîäû, íî íå íàòóðàëüíûõ æèðîâ.

Ãèïîäèíàìèÿ (íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü)

Ñíèæåíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñïîñîáñòâóåò íàðàñòàíèþ ôèçè÷åñêîé ìàññû è ðàçâèòèþ îæèðåíèÿ. Ðåãóëÿðíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ õîëåñòåðèíà â êðîâè íå òîëüêî çà ñ÷åò åãî ñæèãàíèÿ, íî è íà ïîñòðîåíèå êëåòî÷íîé ñòåíêè ìûøå÷íîé òêàíè.

Ãèïîòèðåîç

Íåäîñòàòî÷íàÿ âûðàáîòêà ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Êàê è â ñëó÷àå ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, ãèïîòèðåîç, ïîìèìî ñâîåãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñîñòîÿíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé, ñïîñîáñòâóåò îæèðåíèþ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ èøåìèè è ñâÿçàííûõ ñ íåé îñëîæíåíèé.

Âðåäíûé ðåæèì òðóäà

Ñóùåñòâóåò 2 ãðóïïû îïàñíûõ äëÿ ñåðäöà ïðîôåññèé.

Ïåðâàÿ ãðóïïà ýòî ïðîôåññèè, â êîòîðûõ ñî÷åòàþòñÿ:

Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

Ñèòóàöèè, â ê