Пролапс митрального клапана инфаркт

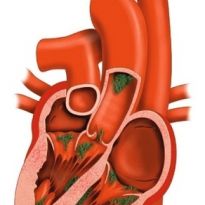

Одна из наиболее частых сердечных патологий – это пролапс митрального клапана. Что значит этот термин? В норме работа сердца выглядит примерно так. Левое предсердие сжимается для выброса крови, створки клапана в это время открываются, и кровь проходит в левый желудочек. Далее створки смыкаются, и сокращение уже желудочка заставляет кровь продвигаться в аорту.

При пролапсе клапана часть крови в момент сокращения желудочка снова уходит в предсердие, потому что пролапс – это прогибание, которое не дает возможности створкам нормально сомкнуться. Таким образом, возникает обратный заброс крови (регургитация), и развивается митральная недостаточность.

Почему развивается патология

Пролапс митрального клапана – это проблема, встречающаяся чаще у людей молодых. Возраст 15-30 лет наиболее типичен для диагностики данной проблемы. Причины патологии окончательно неясны. В большинстве случаев ПМК встречается у людей с патологиями соединительной ткани, например, с дисплазией. Одним из ее признаков может быть повышенная гибкость.

Например, если человек с легкостью отгибает большой палец на руке в обратную сторону и достает им до предплечья, то велика вероятность присутствия одной из патологий соединительной ткани и ПМК.

Итак, одна из причин пролапса митрального клапана – врожденные генетические нарушения. Однако возможно развитие данной патологии и вследствие приобретенных причин.

Приобретенные причины ПМК

- Ишемическая болезнь сердца;

- Миокардит;

- Различные иды кардиомиопатии;

- Инфаркт миокарда;

- Отложения кальция на митральном кольце.

Вследствие болезненных процессов нарушается кровоснабжение структур сердца, происходит воспаление его тканей, гибель клеток с замещением их соединительной тканью, уплотнение тканей самого клапана и окружающих его структур.

Все это приводит к изменениям тканей клапана, повреждению контролирующих его мышц, в результате чего клапан перестает полностью закрываться, то есть появляется пролапс его створок.

Опасен ли ПМК

Хотя пролапс митрального клапана квалифицируется как патология сердца, в большинстве случаев прогноз положительный, и симптомов не наблюдается. Зачастую диагностируется ПМК случайно во время УЗИ сердца при профилактическом обследовании.

Проявления ПМК зависят от степени пролапса. Симптомы проявляются, если регургитация является выраженной, что возможно в случаях значительного прогиба створок клапана.

Большинство людей, имеющих ПМК, не страдают от этого, патология никак не сказывается на их жизни и работоспособности. Однако при второй и третьей степенях пролапса возможны неприятные ощущения в области сердца, боли, нарушения ритма.

В самых тяжелых случаях развиваются осложнения, связанные с нарушением кровообращения и ухудшением состояния сердечной мышцы из-за растяжения при обратном забросе крови.

Осложнения митральной недостаточности

- Разрыв сердечных хорд;

- Инфекционный эндокардит;

- Миксоматозные изменения створок клапана;

- Сердечная недостаточность;

- Внезапная смерть.

Последнее осложнение встречается крайне редко и может произойти, если ПМК сочетается с желудочковыми нарушениями ритма, которые являются жизнеугрожающими.

Степени пролапса

- 1 степень – клапанные створки прогибаются на 3-6 мм,

- 2 степень – прогиб не более 9 мм,

- 3 степень – более 9 мм.

Итак, чаще всего пролапс митрального клапана неопасен, поэтому лечить его нет необходимости. Однако при значительной выраженности патологии люди нуждаются в тщательной диагностике и помощи.

Как проявляется проблема

Пролапс митрального клапана проявляется конкретными симптомами при значительной регургитации. Однако при расспросах пациентов с выявленным ПМК даже самой небольшой степени выясняется, что люди испытывают множество жалоб на небольшие недомогания.

Эти жалобы похожи на проблемы, возникающие при вегетососудистой или нейроциркуляционной дистонии. Поскольку данное расстройство диагностируется часто одновременно с митральной недостаточностью, то не всегда можно разграничить симптомы, однако решающая роль в изменениях самочувствия отводится ПМК.

Все проблемы, боли или дискомфорт, возникающие в результате митральной недостаточности, связаны с ухудшением гемодинамики, то есть тока крови.

Поскольку при данной патологии часть крови забрасывается обратно в предсердие, а не поступает в аорту, то сердцу приходится проделывать дополнительную работу, чтобы обеспечить нормальный кровоток. Лишняя нагрузка никогда не идет на пользу, она приводит к более быстрому износу тканей. К тому же, регургитация приводит к расширению предсердия из-за нахождения там дополнительной порции крови.

В результате переполнения кровью левого предсердия происходит перегрузка всех левых отделов сердца, увеличивается сила его сокращений, ведь нужно справляться с дополнительной порцией крови. С течением времени может развиться гипертрофия левого желудочка, а также предсердия, это ведет к увеличению давления в сосудах, проходящих через легкие.

Если патологический процесс продолжает развиваться, то легочная гипертензия вызывает гипертрофию правого желудочка и недостаточность трехстворчатого клапана. Появляются симптомы сердечной недостаточности. Описанная картина характерна для пролапса митрального клапана 3 степени, в остальных случаях заболевание проходит намного легче.

Абсолютное большинство пациентов среди симптомов пролапса митрального клапана отмечают периоды сердцебиения, которые могут быть разной силы и продолжительности.

Треть пациентов периодически ощущают нехватку воздуха, им хочется, чтобы вдох был более глубоким.

Среди более агрессивных симптомов можно отметить потерю сознания и предобморочные состояния.

Довольно часто пролапс митрального клапана сопровождается сниженной работоспособностью, раздражительностью, человек может быть эмоционально нестабилен, у него может быть нарушен сон. Могут быть боли в груди. Причем они никак не связаны с физической нагрузкой, и нитроглицерин на них не действует.

Наиболее частые симптомы

- Боли в груди;

- Нехватка воздуха;

- Одышка;

- Ощущения сердцебиения или сбоя ритма;

- Обмороки;

- Нестабильное настроение;

- Быстрая утомляемость;

- Головные боли утром или ночью.

Все эти симптомы нельзя назвать характерными только для пролапса митрального клапана, они могут быть обусловлены другими проблемами. Однако при обследовании пациентов с похожими жалобами (особенно в молодом возрасте) довольно часто выявляется пролапс митрального клапана 1 степени или даже 2 степени.

Как диагностируется патология

Прежде чем начать лечение, нужен точный диагноз. Когда возникает необходимость в диагностировании ПМК?

- Во-первых, диагноз может быть поставлен случайно, в ходе профилактического осмотра с выполнением УЗИ сердца.

- Во-вторых, при любом осмотре пациента терапевтом может быть услышан шум в сердце, который даст повод для дальнейшего обследования. Характерный звук, называемый шумом, при прогибе митрального клапана вызывается регургитацией, то есть шумит кровь, выбрасывающаяся обратно в предсердие.

- В-третьих, жалобы пациента могут навести врача на подозрения ПМК.

При возникновении таких подозрений нужно обращаться к специалисту, врачу-кардиологу. Диагностику и лечение должен проводить именно он. Главные методы диагностики – аускультация и УЗИ сердца.

При аускультации врач может слышать характерный шум. Однако у молодых пациентов шум в сердце определяется довольно часто. Он может возникать из-за очень быстрого движения крови, при котором образуются завихрения и турбулентность.

Такой шум не является патологий, он относится к физиологическим проявлениям и никак не влияет на состояние человека и работу его органов. Однако при обнаружении шума стоит перестраховаться и провести дополнительные диагностические обследования.

Достоверно выявить и подтвердить ПМК или его отсутствие может только метод эхокардиографии (УЗИ). Результаты обследования визуализируются на экране, и врач видит как работает клапан. Он видит движение его створок и прогиб под током крови. Пролапс митрального клапана не всегда может проявляться в покое, поэтому в некоторых случаях пациента обследуют повторно после физической нагрузки, например, после 20 приседаний.

В ответ на нагрузку увеличивается давление крови, повышается сила давления на клапан, и пролабирование, даже небольшое, становится заметно на УЗИ.

Как проходит лечение

Если ПМК протекает без симптомов, то лечение не требуется. При выявленной патологии обычно врач рекомендует наблюдаться у кардиолога, делать УЗИ сердца ежегодно. Это даст возможность видеть процесс в динамике и заметить ухудшение состояния и работы клапана.

Кроме того, кардиолог обычно рекомендует отказаться от курения, крепкого чая и кофе, сократить до минимума употребление алкоголя. Полезны будут занятия лечебной физкультурой или любая другая физическая нагрузка за исключением тяжелых видов спорта.

Пролапс митрального клапана 2 степени, а в особенности 3 степени, способен вызывать значимую регургитацию, которая и приводит к ухудшению самочувствия и появлению симптомов. В этих случаях проводят медикаментозное лечение. Однако на состояние клапана и сам пролапс никакие лекарства не смогут повлиять. По этой причине лечение является симптоматическим, то есть основное воздействие направлено на то, чтобы избавить человека от неприятных симптомов.

Терапия, назначаемая при ПМК

- Антиаритмическая;

- Гипотензивная;

- Стабилизирующая нервную систему;

- Тонизирующая.

В одних случаях преобладают симптомы аритмии, тогда необходимы соответствующие препараты. В других – требуются седативные средства, так как пациент очень раздражителен. Таким образом, медикаменты назначаются в соответствии с жалобами и выявленными проблемами.

Это может быть и сочетание симптомов, тогда лечение должно быть комплексным. Всем пациентам с пролапсом митрального клапана рекомендуют организовать режим так, чтобы сон был достаточной продолжительности.

Среди медикаментов назначают бета-блокаторы, препараты, питающие сердце и улучшающие в нем метаболические процессы. Из седативных средств зачастую бывают достаточно эффективны настои валерианы и пустырника.

.jpg)

Воздействие лекарств может не принести желаемого эффекта, так как не влияет на состояние клапана. Может наступить некоторое улучшение, но его нельзя считать стабильным при остром прогрессирующем течении заболевания.

Кроме того, возможны осложнения, которые требуют хирургического лечения. Наиболее частый повод для операции при ПМК – отрыв связок митрального клапана.

При этом сердечная недостаточность будет нарастать очень быстро, ведь клапан вообще не может смыкаться.

Хирургическое лечение представляет собой укрепление кольца клапана или имплантацию митрального клапана. Сегодня такие операции проходят достаточно успешно и могут привести пациента к значительному улучшению состояния и самочувствия.

В целом прогноз при пролапсе митрального клапана зависит от нескольких факторов:

- скорость развития патологического процесса;

- степень выраженности патологии самого клапана;

- степень регургитации.

Конечно, большую роль в успехе лечения играет своевременная диагностика и точное соблюдение назначений кардиолога. Если пациент внимателен к своему здоровью, то он вовремя “забьет тревогу” и пройдет необходимые диагностические процедуры, а также примется за лечение.

В случае бесконтрольного развития патологии и отсутствия необходимого лечения состояние сердца может постепенно ухудшаться, что приведет к неприятным, а возможно, и необратимым последствиям.

Возможна ли профилактика

Пролапс митрального клапана в основном является врожденной проблемой. Однако это не значит, что его невозможно предупредить. По крайней мере возможно снизить риск развития 2 и 3 степени пролапса.

Профилактикой может быть регулярное посещение кардиолога, соблюдение режима питания и отдыха, регулярная физическая нагрузка, предупреждение и своевременное лечение инфекционных заболеваний.

Мы настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, лучше обратитесь к своему лечащему доктору. Все материалы на сайте носят ознакомительный характер!

Источник

Из статьи вы узнаете особенности пролапса митрального клапана (ПМК), механизме развития патологии, причинах возникновения, симптомах, диагностике, особенностях лечения, прогнозе.

Суть патологии

Пролапс митрального клапана (ПМК) – это поражение сердечной мышцы разного генеза или патология соединительнотканных образований сердца. Приводит к изменению структуры, формы створок митрального клапана (в момент систолы они прогибаются в полость левого предсердия, давая возможность части крови попасть назад).

Такая патология в кардиологической практике выявляется у 15% детей до пятнадцатилетнего возраста. При этом сердечные аномалии дают ПМК в 40% случаев, ревматизм – больше, чем у половины обследованных детей. Наследственная предрасположенность гарантирует патологии в 100% случаев. Пролапс митрального клапана является основным симптомом нескольких врожденных синдромов: Элерса-Данлоса, Марфана, контрактурной арахнодактилии, несовершенного остеогенеза, эластической псевдоксантомы.

Взрослые страдают ПМК в 10%. Заболевание носит гендерный оттенок: болеют чаще женщины после 40 лет.

Классификация ПМК

Существует деление заболевания на первичную и вторичную патологию, а также по степени тяжести пролапса, степени обратного кровотока – регургитации. На практике обе эти классификации рассматриваются в комплексе. Пролапс митрального клапана может быть:

- Первичным, генетически обусловленным, с врожденной слабостью соединительнотканных структур. В этом случае створки митрального клапана растягиваются, хорды, которые их удерживают удлиняются. В итоге створки не могут сомкнуться, между ними остается щель. Врожденная патология не оказывает существенного влияния на работу системы кровообращения, но зачастую сопровождается ВСД, аритмией, загрудинным дискомфортом. Первичный пролапс по характеру шумов в сердце делится на латентную, бесшумную форму, которая диагностируется на эхокардиограмме, и аускультативную с типичными шумами, различимыми ухом.

- Вторичным или приобретенным, который развивается на фоне соматических заболеваний, ревматических, сердечных патологий. Боли и перебои в сердце в этом варианте купируются лекарственными средствами (Нитроглицерин, Беталок). Если пролапс обусловлен травмой, разрывом хорды – необходима экстренная медицинская помощь.

В зависимости от выраженности, пролапс створок может быть:

- первой степени – прогиб до 6 мм, при этом смыкание полное, поэтому симптоматики у пациента нет;

- второй – до 8-9 мм, створки прилегают неплотно, наблюдается регургитация разной степени (обратный заброс крови в предсердие);

- третьей – все, что сверх этого: створки не соприкасаются, возможен отрыв хорд, что ухудшает состояние пациента, формируется острая левожелудочковая недостаточность, требующая экстренного вмешательства.

При этом каждая степень имеет свою выраженность регургитации – обратного кровотока внутри камер сердца (по данным допплерографии):

- первая степень – незначительная митральная волна обратного кровотока, которая достигает уровня створок;

- вторая – умеренная регургитация с волной, поднимающейся к середине левого предсердия;

- третья – выраженная волна обратного заброса крови, которая доходит до противоположного конца левого предсердия;

- четвертая – тяжелая (описывается только клинически).

В диагнозе указывается степень пролапса и степень регургитации.

Причины заболевания

По сути, пролапс митрального клапана не является самостоятельным заболеванием. Это клинико-анатомический синдром, который встречается при различных соматических патологиях. Триггерами ПМК могут быть, как врожденные аномалии, так и приобретенные заболевания.

В современной кардиологии основной причиной пролапса митрального клапана считают врожденную патологию, в основе которой лежит миксоматозное перерождение клапанных структур и внутрисердечных нервных волокон. Такой пролапс называют еще идиопатическим, поскольку точная этиология этого процесса не установлена. Большинство ученых предполагают ее генетическую обусловленность.

Патологическая деструкция касается, прежде всего, фиброзного слоя соединительной ткани, коллагена и эластина, кумуляцией полисахаридов в межклеточном веществе. Соединительнотканный каркас становится рыхлым, створки митрального клапана в момент систолы пролабируются. Чаще всего этому подвержены пациенты с нарушениями аутоиммунного характера, дисплазией хрящей, связок, врожденными дефектами суставных сумок, артритами, артрозами.

Последние научные исследования связывают пролабирование клапана с гормональными нарушениями разного генеза, вирусными заболеваниями, стрептококковой инфекцией, которые вызывают прямую деструкцию не только клапанов, но и эндокарда сердца.

Среди вторичных (приобретенных) причин:

- первое место отдают ревматическим болезням (до 80%) – аутоиммунной патологии с комбинированным поражением митрального (пролапс) и аортального (стеноз) клапана;

- на втором располагается артериальная гипертензия с гипертрофией левого желудочка (до 10%);

- на третьем – инфекционный эндокардит (до 10%).

Травмы грудной клетки, ОИМ, отрывы хорд разного генеза занимают незначительное место (в пределах 2%).

С возрастом соединительнотканная, аутоиммунная дегенерация нарастает, поэтому риск деформации створок митрального клапана, повреждения хорд постепенно увеличивается и после 40 достигает своего пика. В подростковом возрасте причиной патологии становится нарушение внутрисердечного кровотока из-за дисплазии, анатомических аномалий коронаров.

Механизм развития

Соединительнотканная деформация створок митрального клапана нарушает полноту их смыкания, вызывает разницу давления между предсердием и желудочком, в результате чего происходит обратный заброс крови в левое предсердие. В свою очередь, такая ситуация провоцирует гипертрофию левого предсердия, недостаточность легочных вен. Развивается гипертензия легочного (малого) круга кровообращения, что и обуславливает клинику заболевания.

В чем опасность ПМК

ПМК 1 степени течет практически бессимптомно, не влияя на общее состояние человека, не требует никакой корректировки. Но от 5 до 10 % пациентов сталкиваются с риском осложнений, которые проявляются при прогрессировании заболевания, обострении соматических патологий, с возрастом. Наиболее опасны следующие:

- Острая недостаточность митрального клапана, которая, как правило, связана с травмой грудной клетки, разрывом хорд: у пациента диагностируют острую сердечную недостаточность, отек легких, остановку дыхания. Хронический вариант митральной недостаточности – мягкий: слабость, утомляемость, одышка.

- Инфекционный эндокардит разного генеза проявляется повышенным тромбообразованием в сосудах мозга, внутренних органов, магистральных сосудах с нарушением функции левого желудочка. Грозит инсультом, инфарктом, остановкой сердца, ТЭЛА.

- Пролапс передней створки чаще всего провоцирует приступ стенокардии: нарушение сократительной способности миокарда увеличивает нагрузку на левую половину сердца, ведет к ее гипертрофии, гипоксии головного мозга, всех внутренних органов, тканей.

- Фибрилляция сердца, ПМК с застоем в легких, митральная недостаточность могут привести к летальному исходу (на ЭКГ определяется удлинение интервала QT).

Симптомы

Клинические проявления пролапса митрального клапана зависят от степени дисплазии соединительной ткани сердца, наличия вегетососудистых, неврологических нарушений. К признакам заболевания, на которые следует обратить внимание уже у новорожденных, можно отнести:

- астенический тип телосложения;

- дисплазию тазобедренных суставов;

- пупочные, паховые грыжи;

- гипотрофию;

- способность суставов гнуться во все стороны, в том числе, несвойственные им анатомически;

- варикоцеле;

- деформация грудной клетки.

Позднее ПМК проявляется плоскостопием, миопией, косоглазием, нефроптозом, неправильной осанкой, частыми ОРВИ или ОРЗ,ангинами. У подростков с ПМК связывают вегетососудистую дистонию.

Основными клиническими симптомами пролапса митрального клапана у взрослых считают:

Вегето-кардиальный синдром: боли за грудиной при эмоциональном или физическом перенапряжении, переохлаждении, напоминающие стенокардию. Иногда боли в сердце носят спонтанный характер, купируются нитратами (до 98% всех случаев).

- Аритмия, тахикардия (до 80% случаев), связанные с волнением, выпитым крепким чаем, кофе, поднятием тяжестей. Они не представляют угрозу жизни.

- Синдром гипервентиляции в результате нарушения регуляции дыхания. Головная боль, часто мигренозного типа (более половины случаев).

- Панические атаки неэпилептической природы, возникают спонтанно, не имеют точной причины.

- Депрессии.

- Астения.

- Синкопа (кратковременная потеря сознания) с мышечной атонией.

- Нарушенная терморегуляция.

- Одышка, которая не коррелируется с сердечной недостаточностью.

Аускультативно при ПМК определяются:

- изолированные щелчки в области левого желудочка в момент средней или поздней систолы (единичные или множественные);

- позднесистолические, глосистолические шумы из-за большой разницы давления в предсердии и желудочке;

- комбинация щелчков и шумов.

При инструментальном и лабораторном обследовании пролапс митрального клапана дает:

- бессимптомное удлинение интервала QT на ЭКГ – маркер развития аритмии, угрожающей жизни;

- высокую экскрецию катехоламинов (пик – днем, снижение – ночью).

Диагностика

Диагностика пролапса митрального клапана подчинена стандартному алгоритму обследования сердечного больного:

- сбор анамнеза, физикальный осмотр с нагрузочными пробами (приседания, задержка дыхания, ходьба на месте);

- ОАК, ОАМ, биохимия – скрининг общего состояния пациента.

- ЭКГ, ЭхоКГ – выявляют аритмию, наличие регургитации, определяют степень ПМК;

- Холтер;

- рентгенография – определяет митральную недостаточность по регургитации;

- фонокардиография – подтверждает аускультативно выявленные шумы;

- допплерография.

Иногда может потребоваться консультация узких специалистов. У детей ПМК может выслушиваться как третий тон, но диагностического значения это не имеет. Выявленный у ребенка пролапс митрального клапана может с возрастом исчезает самостоятельно.

Особенности лечения

Лечение ПМК зависит от степени выраженности патологии. Какое-либо специальное лечение пролапс митрального клапана 1 степени не требует. Нет ограничений по физической нагрузке. Возможны занятия любым видом спорта, за исключением тяжелой атлетики, силовых тренажеров. Даже от армии пациент не освобождается.

Основное лечение при ПМК 1 степени – здоровый образ жизни, профилактика инфекций, диспансеризация. Но иногда врачи принимают решение о протезировании митрального клапана уже на этой стадии болезни. Такое случается, если причина патологии – аутоиммунные процессы в организме, которые обязательно будут прогрессировать, создавать риск фатальных осложнений. Удовлетворительное состояние пациента в данный отрезок времени позволяет прогнозировать хороший эффект от операции, отсутствие негативных последствий. Затягивание оперативного вмешательства может привести к невозможности его выполнения даже по жизненным показаниям.

ПМК 2 степени сопровождается негативной симптоматикой, требует не просто постоянного наблюдения за больным, но и симптоматического медикаментозного лечения: наличие признаков недостаточности кровообращения, аритмии, синкопальные состояния. Схема терапии строго индивидуальна, является исключительной прерогативой врача. Физические нагрузки не запрещены, но вид и дозировку подбирает врач. От армии освобождения нет, за исключением пролапса МК 2 степени с регургитацией выше 2-ой степени или при наличии аритмии, нарушении проводимости сердца. Спортом можно заниматься, если отсутствуют:

- синкопы;

- нет аритмии (суточный мониторинг);

- отсутствует регургитация (допплерография);

- сохранена сократительная способность сердца (ЭхоКГ);

- не было тромбоэмболий в анамнезе. все показатели системы свертываемости в норме;

- в роду никто не погибал от внезапной остановки сердца на фоне ПМК.

Для профилактики прогрессирования патологии рекомендуют:

- успокоительные средства: настойку пустырника, валерианы, боярышника, Новопассит, Персен;

- митральная недостаточность или аритмия предполагают назначение бета-блокаторов (Дилтиазем, Сотагексал, Бисопролол, Аденозин, Пропанорм, Аллапинин, Амиодарон), антикоагулянтов (Кардиомагнил, Варфарин, Финилин, Гиpyгeн, Гиpyлoг, Apгaтpoбaн), которые купируют загрудинный дискомфорт, учащенное сердцебиение, тревожность.

Показаны при ПМК физиотерапевтические процедуры (электрофорез с бромом, магнием на воротниковую зону), массаж, бальнеотерапия, гирудотерапия, иглоукалывание, акупунктура. Хирургическое вмешательство применяется по тем же показаниям для коррекции клапана или его замены. При планировании небольших оперативных вмешательств обязательна превентивная антибиотикотерапия (удаление зуба, полипы в гайморовых пазухах, миндалины) показаны курсы превентивной антибиотикотерапии.

ПМК 3 степени характеризуется серьезными структурными нарушениями в сердце, которые вызывают недостаточность МК, стойкую аритмию: расширение полости левого предсердия, утолщение стенок желудочка, нарушения в работе кровеносной системы. Эта степень патологии требует оперативной коррекции клапана, его ушивания или протезирования. Вместо занятий физкультурой, спортом рекомендуются специальные гимнастические упражнения, ЛФК, необходим здоровый, крепкий сон.

Симптоматическое лечение заключается в использовании:

- витаминов группы В, РР, Е, С;

- тахикардия купируется Беталоком, Атенололом, Пропранололом, которые улучшают питание коллагеновых волокон;

- вегетососудистую дистонию лечат адаптогенами (элеутерококк, лимонник, женьшень), витаминно-минеральными комплексами (Магне В6, Магнелис В6, Витрум, ДоппельГерц, Пиковит).

Используют сеансы психотерапии (групповые и индивидуальные), снимающие эмоциональное перенапряжение. Под запретом находится табак, алкоголь, поднятие тяжестей, силовые нагрузки.

Пролапс у беременных

Достаточно часто пролапс митрального клапана диагностируют у беременных во время полного обязательного обследования. Первая степень обычно не вызывает озабоченности. Беременность протекает нормально, негативных последствий для плода нет. Больше того, пролапс может уменьшаться во время вынашивания ребенка: растет сердечный выброс, уменьшается сопротивление капилляров на периферии. Возможны аритмии, но роды проходят естественным путем, нормально.

Присоединение регургитации или переход патологии во вторую степень требует постоянного контроля за будущей мамой со стороны кардиолога. Медикаменты применяют только по жизненным показаниям (серьезное нарушение гемодинамики).

Правила поведения беременной с пролапсом митрального клапана просты:

- избегать переохлаждений, резких перепадов температуры;

- больше двигаться для профилактики застойных явлений в органах малого таза;

- отдыхать в положении полулежа.

Прогноз

Как будет вести себя ПМК в течение жизни зависит от причины, вызвавшей его:

- гипертоническое пролабирование зависит от степени сердечной недостаточности, риска ОИМ, ОНМК;

- ревматический ПМК может бессимптомно существовать десятилетия, требует профилактических курсов медикаментозной терапии, иногда – операции;

- инфекционный эндокардит купируется полностью при условии точно выявленного возбудителя, лечение длительное, прогноз – благоприятный (исключение составляют наркозависимые).

Неосложненный пролапс митрального клапана имеет хороший прогноз.

Литература

- А.И. Абдрахманова, И.В. Абдульянов. Пролапс митрального клапана в практике врача. // Казанская государственная медицинская академия, 2015.

- Кужель Д.А., Матюшин Г.В., Савченко Е.А. Диагностика и лечение пролапса митрального клапана // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии, 2010.

- Амелина Т.Н., Тащук В.К., Турубарова-Леунова Н.А. Актуальные аспекты пролапса митрального клапана у спортсменов // Ученые записки Университета имени П.Ф. Лесгафта, 2013.

- Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Функция, диагностика, лечение. — М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.

- Мовшович Б.Л., Лисица Д.Н. Ведение пациентов с пролапсом митрального клапана в поликлинике // Лечащий врач, №5, 2001.

Редакция сайта

Коллектив авторов с высшим и средним медицинским образованием, имеющих многолетний опыт работы в практической медицине, узкопрофильные специалисты и врачи общей практики.

Последнее обновление: 3 сентября, 2020

Источник