Прогноз после тяжелого инсульта

Острые нарушения мозгового кровообращения — это группа патологических процессов, объединенных механизмом формирования, клинической картиной, частично методами обследования и подходами к диагностике. Однако это не гомогенная категория заболеваний.

Обширный инсульт — самая тяжелая разновидность патологического процесса, при котором происходит омертвение значительных участков головного мозга. В то же время, это не аксиома. Возможны варианты.

О значительной площади поражения говорят не только при вовлечении в патологический процесс большого очага мозговой ткани, но и при деструкции крупной артерии (геморрагия), и множестве мелких участков разрушения.

Это суть патологии. Ее нужно учитывать при анализе ситуации.

Симптомы состояния нетипичны, потому не все успевают заметить нарушения. Примерно в 20% случаев есть выраженный период до начала болезнетворного состояния. Длится он от пары минут до нескольких часов.

В подавляющем же большинстве случаев клиника развивается столь стремительно, что пациент и его окружение не успевают сделать ничего. Смерть наступает в течение 1 – 120 минут или чуть более.

Лечение строго госпитальное. В больнице. Перспективы определяются величиной очага локализацией нарушения, множеством других факторов. Имеет место некоторая доля удачи, случайности. Не всегда есть возможность помочь пациенту.

Механизм развития

Как уже было сказано, инсульт головного мозга — гетерогенное состояние, множественное. Его классифицируют на три типа, в зависимости от характера.

- Поражение значительной площади церебральных структур. Это классический вариант, когда некроз затрагивает примерно одно и то же место.

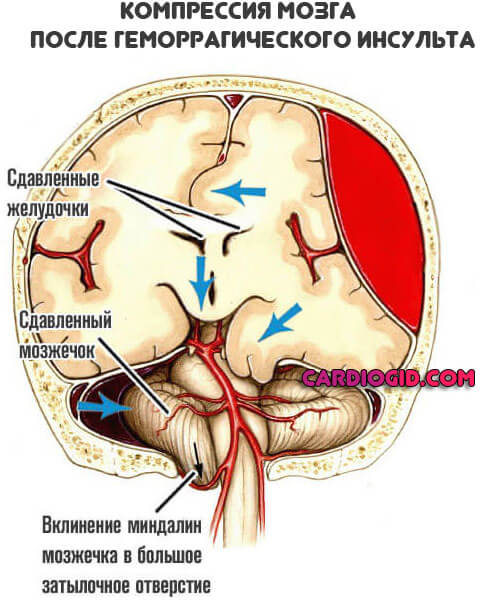

- Разрыв крупной артерии. Возникает массивное кровоизлияние в мозг. Геморрагия сама по себе может привести к смерти больного в считанные секунды. Если же пациенту удается выжить, формируется огромная гематома, которая создает дополнительный поражающий фактор в виде сдавливания церебральных структур.

- Развитие множества очагов разных локализаций. Также относится к обширному инсульту, однако ситуация усугубляется удаленностью пораженных областей. Клиника типична. Возникает масса очаговых симптомов и сочетанные признаки.

Соответственно, у всех трех разновидностей патогенетический механизм будет своим.

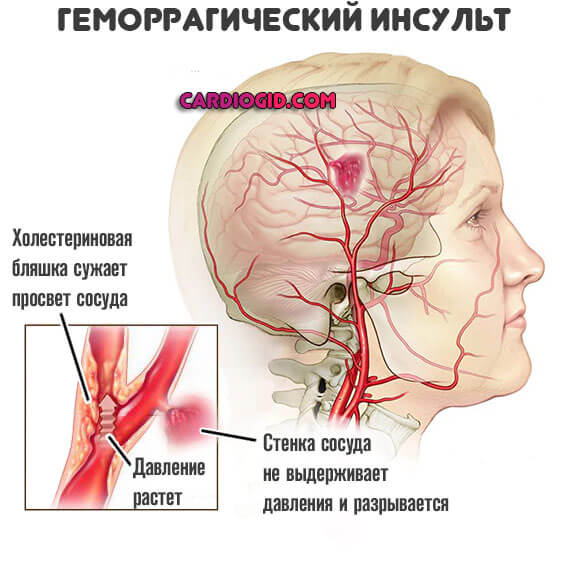

В первом случае речь идет о классическом сочетании атеросклероза, когда сосуд суживается на фоне спазма или блокирования просвета холестериновой бляшкой и стойкого повышения артериального давления.

Также возможны резкие скачки АД на фоне какого-либо соматического заболевания или неграмотного приема противогипертензивных (того же Каптоприла).

Сосуд разрывается, начинается массивное кровотечение, которое и заканчивается формированием значительной области поражения со всеми клиническими «прелестями».

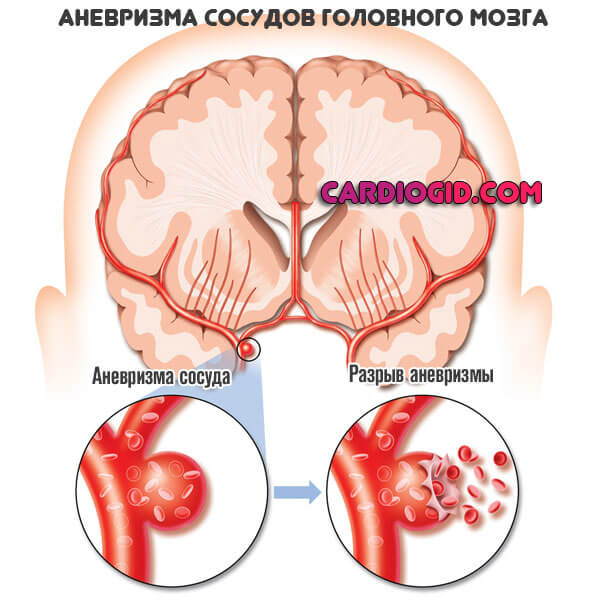

Второе состояние чаще развивается при резком скачке артериального давления или же формировании аневризмы, травматическом воздействии на головной мозг. Это стремительное состояние. Пациенты практически не выживают, хотя призрачные шансы и есть.

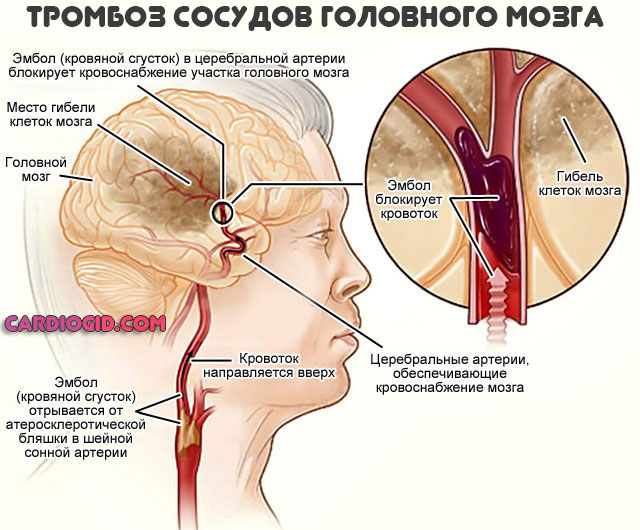

Третий случай — результат запущенного атеросклероза. Суть в стенозе (сужении) или закупорке просвета сосуда холестериновой бляшкой. Как правило развивается ишемический тип инсульта.

Первый вариант более типичен для пациентов с сахарным диабетом, курильщиков с приличным стажем, людей, злоупотребляющих алкогольными напитками. Второй — касается лиц с длительным нарушением обмена веществ или приобретенными эндокринными патологиями.

От чего зависит обширность инсульта? Во-первых, от размера разрушенного сосуда. Во-вторых — от количества таковых.

Также частично сказывается свертываемость крови, способность к спонтанной остановке процесса. Вопрос определения масштабности геморрагии остается важным в клиническом отношении. От этого зависит тактика терапии и вероятность ее успеха. Во всех случаях помощь срочная.

Причины и факторы риска

Основной момент, обуславливающий начало патологического процесса — атеросклероз. Артериальная гипертензия находится на той же позиции в условном рейтинге. Сочетание двух этих состояний повышает риски обширного инсульта в разы.

Более редкие причины: тромбозы, закупорка сосудов слипшимися сгустками крови. Черепно-мозговые травмы.

Что касается факторов риска, это сахарный диабет, повышенная масса тела (не сама по себе, ожирение это лишь симптом нарушения обмена веществ), курение, злоупотребление спиртным.

Бесконтрольный прием препаратов противовоспалительного действия, антибиотиков или же оральных контрацептивов.

Причины инсульта в 99% случаев связаны с нарушением проходимости сосудов. Атеросклероз и гипертония остаются ведущими моментами происхождения.

Симптомы

Проявления не всегда начинаются, что называется «на ровном месте». Примерно в 20-25% случаев имеется выраженная стадия доклинических проявлений.

Она продолжается порядка нескольких минут или пары часов. Есть шанс время среагировать и вызвать скорую помощь.

Среди типичных предвестников

- Ощущение приливов жара к лицу и груди. Покраснение кожи. Пульсация в висках и глазах. Типичный показатель роста артериального давления и усиления церебрального кровотока на фоне ишемического процесса.

- Головная боль. Появляется стремительно, причина не понятна. Таблетки не помогают. По характеру она давящая, пульсирующая. Обычно вовлекается затылок, реже виски. Болевой синдром следует в такт биению сердца.

- Тошнота, рвота. Непродолжительный период времени. Это рефлекторные проявления, ответ на недостаточное питание и кислородное голодание церебральных структур.

- Головокружение. Сопровождается неспособностью перемещаться и ориентироваться в пространстве. Симптом неспецифичен, возможны варианты, потому признаки рекомендуется оценивать в комплексе. Однако проявление всегда указывает на нарушения работы нервной системы.

- Туман, пелена в глазах, потемнение, звон в ушах. Это очаговые проявления, указывающие на поражение конкретной доли головноог мозга.

Возможны вариации клинической картины. Это усредненный, стереотипный вариант, который основывается на эмпирических данных и множестве наблюдений. Острая фаза начинается спустя определенное время или сразу.

Второй вариант более неблагоприятен в плане реакции. В некоторых случаях помочь больному нельзя вообще: смерть наступает в течение нескольких секунд или минут сразу после потери сознания.

Проявления острой фазы

- Интенсивная резкая головная боль. Это крайне мучительный симптом. Он указывает на острую геморрагию, разрушение сосудов. Вынуждает пациента сесть или лечь. Реакция на внешние раздражители снижается по причине выраженности проявления. Тюкает, стреляет, пульсирует. Продолжается весь острый период.

- Тошнота и рвота. Рефлекторные. С одной стороны это может быть реакция на сильную головную боль. С другой — итог хаотичных сигналов, исходящих от особых центров мозга. Облегчения опорожнение желудка, соответственно, не приносит, потому как причина не в интоксикации и не в действии отравляющих веществ.

- Ощущение бегания мурашек по телу или озноб.

- Приливы жара к лицу и груди, гиперемия (покраснение) дермального слоя, всей кожи в результате расширения периферических капилляров.

- Парезы, параличи. С одной стороны. Противоположной очагу поражения. Обычно указывает на вовлечение в патологический процесс лобных, теменных долей головного мозга. Их этого следуют и другие симптомы: неспособность управлять своими мышцами, шаткость походки, невозможность проявить эмоции с помощью мимической мускулатуры и прочие.

- Утрата слуха. Шум в ушах, полная потеря способности слышать при нарушении иннервации и поражении височных долей.

- Утрата зрения или визуальные отклонения. Туман, потемнения, выпадения отдельных участков видимости (скотомы, они воспринимаются как плотные черные пятна). Фотопсии. Резкие яркие вспышки. Простейшие зрительные галлюцинации подобного плана указывают на ирритацию (раздражение) коры.

- Нарушения речи. Неспособность говорить или же дисфункция артикуляции. Слова становятся неразборчивыми.

- Головокружение. При поражении экстрапирамидной системы пациент и вовсе теряет ориентацию в пространстве. Не может точно сказать, где верх и низ, сориентировать собственное тело и удержать равновесие.

- Нарушения сознания. Если на фоне легкого (условно можно так сказать) инсульта или транзиторной ишемической атаки это спутанность с падением способности к умственной активности, в ситуации с обширным поражением церебральных структур, стремительное развивается коматозное состояние.

Обычно глубокое, с невозможностью вывести больного из него. Это типичный клинический признак.

Полный перечень симптомов развивается в считанные минуты. Представленным списком все не ограничивается.

Нужно учитывать не только общемозговые проявления, но и моменты со стороны отдельных очагов. Это и нарушения тактильной чувствительности, галлюцинации, отклонения в работе органов чувств и многое другое.

Потому как площадь поражения значительна, возникает сочетанный симптоматический комплекс. Инфаркт не ограничивается локальными признаками, оттого состояние пациента становится еще тяжелее.

После выписки из стационара даже прохождения полного курса реабилитации неврологический дефицит в той или иной мере остается у всех. Насколько тяжелый — зависит от индивидуальных особенностей организма, скорости оказания первой помощи, качества госпитальных мероприятий.

Диагностика

Проводится в больнице, но уже постфактум, когда состояние человека стабилизировалось.

На начальной стадии времени на длительные размышления нет. Оценивают только жизненно важные показатели: артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхательных движений, простейшие рефлексы и реакции (зрачка на свет, сухожильный), после чего предпринимают меры по купированию неотложного состояния.

По необходимости пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. По окончании критической фазы (нужно сказать, «удача улыбается» не каждому больному, из всех только 20% пациентов выживают, в себя приходит всего 5%) нужно выявить два момента.

Первый — что стало причиной обширного инсульта головного мозга. Ответ на этот вопрос позволит предотвратить рецидив. Второй — каковы последствия перенесенной геморрагии, требуется ли оперативное лечение.

Для этих целей назначаются такие мероприятия:

- Сбор анамнеза. Если не способен говорить сам пациент, для беседы приглашаются его родственники, близкие люди. Важно установить образ жизни, соматические патологии текущие или уже оставшиеся в прошлом, семейную историю, прочие моменты.

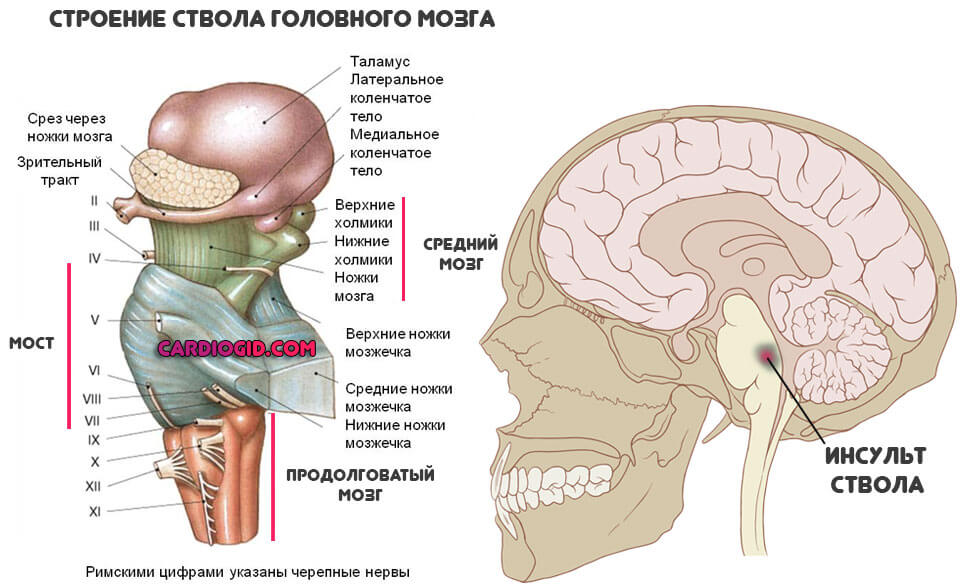

- Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Если центральные подкорковые структуры (ствол головного мозга и окружающие ткани) не затронуты, показатели будут в норме или чуть ниже адекватного уровня.

- МРТ. Томография используется для визуализации церебральных тканей. Сегодня это наиболее информативная методика. Позволяет обнаружить очаг, оценить его размеры, определиться с необходимостью операции. Если она есть — разработать методику доступа к головному мозгу.

- Электроэнцефалография. Для выявления функциональных нарушений со стороны нервной системы. Волновая активность в очаге поражения будет ниже нормы. Насколько — зависит от сохранности нейронов.

- Анализ крови общий и биохимический. Используются для определения концентрации липидов кровеносном русле. Исследуется «хороший» и «плохой» холестерин (липопротеиды высокой и низкой плотности соответственно). Это необходимо для диагностики возможного атеросклероза.

- Обязательно проводится дуплексное сканирование и допплерография сосудов шеи, головного мозга для выявления характера кровотока в данный момент.

Это усредненный перечень методик. На усмотрение врача он может быть расширен или сужен.

Патологический процесс достаточно типичен с точки зрения клинической картины. Потому первичное обследование не представляет проблем.

Есть указания на обширный инсульт: выраженная неврологическая дефицитарная симптоматика, глубокая кома с отсутствием многих базовых рефлексов, сохранность полиморфных органических и функциональных нарушений высшей нервной деятельности и после стабилизации состояния, когда пациент приходит в себя.

Лечение

Терапия систематическая. Преимущественно консервативная (медикаментозная) на раннем этапе. Назначаются препараты нескольких фармацевтических групп:

- Антикоагулянты. Предотвращают избыточную свертываемость крови, не позволяет образоваться тромбам, улучшает текучесть жидкой соединительной ткани. Показаны в обязательном порядке. Аспирин или Гепарин, возможны прочие наименования.

- Противогипертензивные. Нескольких типов: ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, препараты центрального действия, антагонисты кальция. Для снижения уровня артериального давления.

- Диуретики. После обширного инсульта и даже во время острого периода вероятно развитие отека головного мозга. Это результат рост концентрации ликвора в отдельных участках, нарушения работы дренажной системы.

Мочегонные выводят излишки жидкости. Используются средства экстренного действия вроде Фуросемида. Затем можно перейти на более легкие препараты: Верошпирон или Спиронолактон.

- Ангиопротекторы. Анавенол. Для защиты сосудов от негативного влияния извне.

- Цереброваскулярные препараты. Актовегин, Пирацетам. Ноотропы — Глицин и прочие. Для ускорения обмена веществ в головном мозге, частичной коррекции неврологического дефицита, также восстановления адекватной трофики нервных тканей.

- Статины. Если обнаруживаются липидные отложения на стенках сосудов, атеросклероз. Для растворения холестерина, разрушения бляшек и выведения из организма жиров.

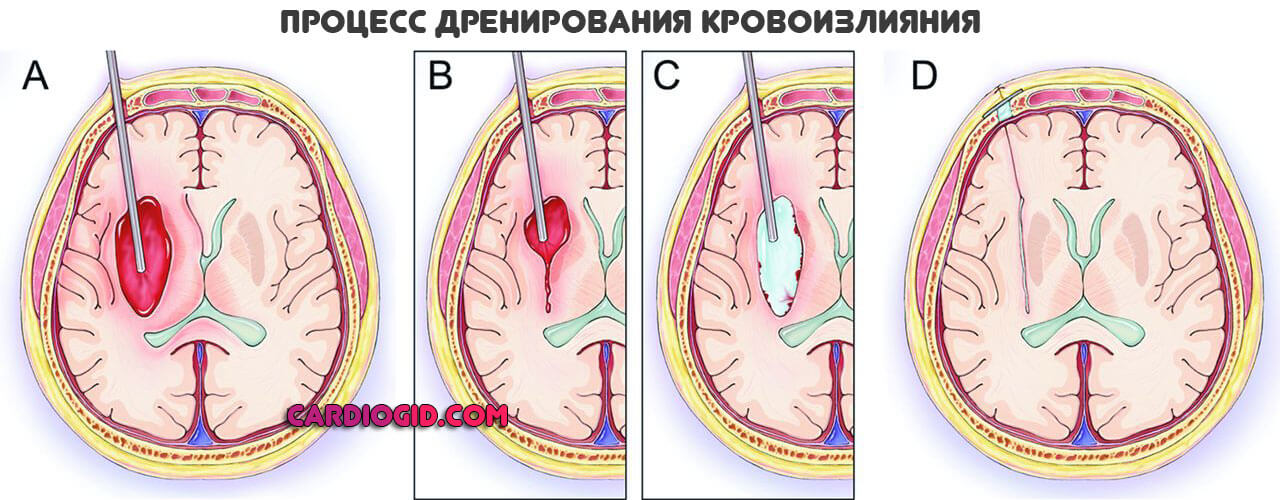

Операция назначается при развитии обширной гематомы. То есть требуется в большинстве случаев, если очаг один и речь не идет о массе мелких кровоизлияний.

Суть хирургического вмешательства заключается в дренировании, удалении жидкой соединительной ткани, чтобы предотвратить дальнейшую компрессию, сдавливание здоровых нервных структур и не позволить развиться вторичному неврологическому дефициту.

Доступ классический, посредством трепанации. Несмотря на опасность процедуры альтернатив нет.

По окончании острого периода, если все складывается удачно, пациента выписывают, он находится на амбулаторном лечении. Начинается реабилитационный период.

Продолжается от года до трех и имеет целью восстановить жизнедеятельность, интегрировать пострадавшего в социум, вовлечь в посильную трудовую активность, не допустить рецидивов.

Показан полный отказ о курения, спиртного. Минимум жирной пищи, физическая активность в незначительной степени.

Усредненная схема реабилитации после инсульта описана здесь.

Последствия

Обширный инсульт головного мозга — патология почти всегда летальная или, по меньшей мере, инвалидизирующая.

Осложнения включают в себя такие моменты:

- Отек головного мозга. Результат нарушения работы дренажной системы. Встречается всегда в первые часы после инсульта. Опасно не столько само явление, сколько то, к чему оно в итоге приводит. Это вклинение ствола в заднюю черепную ямку и стремительная гибель больного.

- Тяжелый неврологический дефицит на фоне перенесенного поражения церебральных структур это нередкое последствие у выживших пациентов. Характер зависит от локализации. Затылочная доля — потеря зрения или грубые проблемы со способностью видеть, теменная — отклонения физического, мнестического плана и так далее.

- Гибель как наиболее встречаемый вариант.

Последствия обширного инсульта имеют неврологическую и психическую (ментальную) плоскость. Поведенческая сфера также страдает. Возможно развитие слабоумия, впадение пациента в индуцированное детство, инфантилизм.

Подробное описание возможных осложнений инсульта правого полушария читайте в этой статье, левосторонний практически не отличается.

Прогноз

Шансы выжить при обширном инсульте малы. На благоприятный в этом плане прогноз могут рассчитывать 20-25% пациентов. В большинстве своем речь идет только о сохранении биологического существования.

Что же касается полноценной нервной, мнестической деятельности, восстановления трудоспособности после качественного лечения, вероятность подобного исхода составляет не более 5% и то с оговорками. Потому практически все пострадавшие становятся инвалидами.

От врачей в данном случае зависит малое. В большей мере от обстоятельств: где расположен очаг и насколько сильное кровотечение было.

Серьезная роль отводится возрасту, полу, состоянию здоровья до критического положения, семейной истории, ответу на лечение.

Обширный (крупноочаговый) инсульт — не столько медицинский термин, сколько указание на площадь поражения церебральных структур.

Это наиболее опасная форма цереброваскулярной болезни. Лечение срочное, но не всегда эффективное, исход зависит от множества факторов.

Источник

Ишемический инсульт – опасная патология, в процессе которой нарушается кровоснабжение различных структур, отделов и систем мозга, повреждаются мозговые ткани. Примерно 30% всех смертей, которые происходят сегодня в мире, приходится как раз на инсульт. Ишемический характер нарушения отмечается примерно в 80% случаев. В такой ситуации происходит закупорка артерий (эмбол, тромб). Код заболевания по МКБ-10: I63 Инфаркт мозга.

Отделы мозга нуждаются в постоянном снабжении кислородом, глюкозой и другими веществами. Если кровообращение в мозговых структурах было нарушено даже на несколько минут, то это может привести к крайне серьезным последствиям.

Статистика смертности от инсульта в России

К примеру, при пятиминутной ишемии в коре мозга происходят опасные необратимые изменения. Если очаг патологии наблюдается в области среднего мозга, то активная гибель клеток начинается при десятиминутной ишемии (при кровоизлияниях в продолговатом мозге – при 25-минутной ишемии). К этой группе патологий также можно отнести стеноз сонной артерии, окклюзию подключичной артерии.

Прогноз

Прогноз для жизни при ишемическом инсульте может быть трех видов:

- Полное выздоровление (возможно наличие незначительных нарушений, не приводящих к инвалидности).

- Инвалидность (появление серьезных патологий, проблем в работе отдельных мозговых структур и нервной системы).

- Смертельный исход.

Как бы это странно ни звучало, но даже в том случае, когда последствия ишемического инсульта приводят к инвалидизации человека, такой исход всё равно врачами считается благоприятным и удачным. Если после приступа смерть не наступила сразу, то за человеком внимательно наблюдают в условиях стационара примерно в течение 1 месяца после развития нарушений, потому что, по статистике, каждый 3-й пациент умирает в течение 30 суток. Годичная выживаемость находится на уровне в 40-50% (в зависимости от качества оказываемой медицинской помощи и проведенных реабилитационных мероприятий).

Согласно статистическим данным, в странах СНГ именно инсульт находится на первом месте в списке причин утраты трудоспособности у населения. Примерно 20-25% из всех пациентов, кто перенес апоплексический удар, способны вернуться к прежней работе. Полное выздоровление наблюдается только у 10-15% больных.

Те пациенты, которые смогли перенести ишемический инсульт, находятся в зоне риска по рецидиву данной патологии. В 5-летний срок примерно у 50-60% таких людей наблюдается второй инсульт, летальный исход при котором более вероятен.

Жизнь, здоровье и выздоровление отдельных больных во многом зависит от:

- Места расположения и размеров ишемического очага;

- Наличия сопутствующих заболеваний (в том числе развивающихся осложнений);

- Состояния соединений между отделами головного мозга, отвечающих за кровообращение в голове.

Персональный прогноз для каждого пациента делается только после проведенного лечения и полноценного обследования в специализированных медицинских учреждениях.

К примеру, если ишемический очаг располагается в зоне пирамидного тракта, то у пациента будут наверняка наблюдаться выраженные двигательные нарушения. Если кровообращение нарушено в речевых центрах, то будут проблемы с воспроизведением, пониманием речи.

При этом можно выделить несколько среднестатистических тенденций-факторов, наличие которых приводит к ухудшению прогноза при развитии ишемического инсульта:

- Рецидив. Примерно 75% всех инсультов – это первичная патология. Повторные нарушения такого же типа наблюдаются в 25% случаев. Если у человека наблюдается второй или даже третий инсульт, то вероятность благоприятного прогноза для него существенно снижается (шансы выживаемости откровенно малы).

- Возраст. Ишемический инсульт приблизительно в 45-50% случаев развивается у людей, перешагнувших отметку 70 лет. Если сравнивать с более молодыми пациентами, у людей пожилого возраста возможность летального исхода намного выше. Также велика вероятность развития у этой группы больных серьезных двигательных и речевых нарушений.

- Место проживания. По статистике, у жителей больших городов инсульты случаются намного чаще, в сравнении с теми, кто живет в деревнях и селах. Например, в городах заболеваемость составляет примерно 3 случая на 1000 человек, а в сельской местности – 1,8 на 1000 человек. При этом важно отметить своевременность и качество оказания квалицированной медицинской помощи. В селах и деревнях зачастую с этим возникают определенные проблемы, поэтому и смертность от инсульта там выше, чем в городе.

- Изменения личности. Вне зависимости от зоны развития очага ишемии, затронутых патологическим процессом отделов мозга, в любом случае у человека, в той или иной степени, будут проявляться психоэмоциональные и когнитивные нарушения. Серьезность этих нарушений и сроки их обратимости помогают в прогнозировании заболевания.

Способствовать благоприятному прогнозу после инсульта могут различные факторы. Наиболее важными из них являются:

- Своевременность и качество оказания медицинской помощи.

- Скорость самостоятельного восстановления потерянных функций (речь, движения и т.п.).

- Наличие и качество проводимой реабилитации.

Чтобы дать точный прогноз при ишемическом и других видах инсульта, существуют специальные шкалы персональной оценки рисков. Основной их недостаток заключается в том, что с их помощью нереально предупредить развитие первичного инсульта.

Чаще всего ишемия развивается на фоне артериальной эмболии мозга. С медицинской точки зрения нет никакой возможности предупреждения отрыва тромба или бляшки, закупорки сосудов, поэтому точно спрогнозировать, в какие сроки это может произойти, нельзя.

При этом с помощью шкалы оценки рисков можно с более-менее высокой точностью предупредить и прогнозировать развитие второго инсульта. Зачастую применяется шкала АВСД, которую используют для оценки рисков у тех больных, у которых наблюдались ишемические транзиторные атаки. Данная шкала включает в себя множество критериев:

- Возраст пациента.

- Стабильность, изменения, текущее состояние артериального давления.

- Характерная клиническая симптоматика, которая проявляется или проявлялась у пациента в период болезни.

- Длительность наблюдаемых симптомов (в том числе и способы, с помощью которых их удалось купировать).

- Наличие или отсутствие различных хронических заболеваний (например, диабета и многих других).

Последствия

Вне зависимости от страны проживания инвалидизация после ишемического инсульта происходит достаточно часто. При этом сложно говорить о последствиях патологии сразу после ее развития. Обычно врачи смотрят на месячную динамику.

За это время становится понятно, с какой степенью инвалидности столкнулся пациент, и какую тактику лечения нужно выбрать. Бывает и так, что через месяц после инсульта наступает смертельный исход. Возможность вылечить человека и восстановить утраченные функции во многом будет зависеть от продолжительности ишемии и пораженных мозговых структур и отделов:

- Полностью восстанавливаются утраченные функции обычно только у 8-12% больных. Рассчитывать на абсолютное выздоровление могут только те пациенты, у которых наблюдалась непродолжительная инактивация мозговых структур, которая не привела к повреждению важных отделов и гибели множества клеток.

- Компенсация функций. Наблюдается в случае перепрограммирования системы взаимной связи между нервными клетками.

- Адаптация. В этом случае человеку необходимо приспосабливаться к возникшим двигательным и прочим дефектам.

Последствия, которые возникли у мужчин или женщин после ишемического или геморрагического инсульта, принято классифицировать отдельно. Можно выделить несколько категорий, которыми пользуются врачи:

- Очаговые последствия. Развиваются из-за возникшего дефицита кислорода только в тех мозговых структурах, в которых проявилось поражение.

- Общемозговые. Обычная реакция мозга человека (как правило, сопровождается развитием воспалительного процесса, отека).

- Менингеальные. Точно такие же проявления, как и при менингите (та же самая симптоматика, когда в патологический процесс вовлекается оболочка мозга).

- Экстрацеребральные расстройства (при подобных последствиях наблюдается развитие патологических нарушений в других органах человеческого организма). В частности, может развиваться мерцательная аритмия, проблемы с пищеварением и желудочно-кишечным трактом, печенью, почками, поджелудочной железой.

Чаще всего при обычном ишемическом инсульте проявляются исключительно очаговые признаки патологии, распознать которые врачи могут достаточно быстро. Симптоматика и нарушения, связанные с развитием ишемии, в любом случае будут преобладать над иными симптомами. В некоторых случаях симптомы менингита и общемозговые нарушения развиваются изолированно, отдельно от ишемии.

Последствия инсульта также принято классифицировать в соответствии со стадией развития заболевания:

- Ранние (наблюдаются в первые дни после инсульта и до третьей недели после него).

- Поздние (развиваются в первые 5-6 месяцев после инсульта, в период восстановления и реабилитации).

- Остаточные явления (наблюдаются у людей в течение 2-3 лет после перенесенного обширного инфаркта мозга).

Лечение пациента после приступа должно проходить в реанимации (особенно, если человек потерял сознание), где могут остановить патологический процесс (в первые дни после его развития), в условиях неврологического стационара (первые 1-1,5 месяца), в реабилитационном центре. В домашних условиях, после всех проведенных лечебных мероприятий, также необходимо соблюдать все рекомендации врача, осуществлять профилактику повторного инсульта, следить за рационом питания и диетой.

Врачами может быть назначен прием различных препаратов (например, часто прописывается Мексидол), пить которые нужно обязательно для достижения положительного терапевтического эффекта. Нежелание принимать назначенные лекарства чревато увеличением вероятности развития повторного инсульта.

Выживаемость при нарушении кровообращения в стволе мозга

Ствол мозга является одной из важнейших структур органа, в которой располагаются пучки нервных клеток, жизненно необходимые центры: терморегуляционный, дыхательный, сосудистый, двигательный.

Если какой-то из отделов мозгового ствола будет затронут, то избежать появления необратимых последствий для здоровья и жизни человека практически наверняка не удастся даже при оказании своевременной и качественной медицинской помощи. Подобные патологии обычно грозят скорым летальным исходом, либо глубокой комой. Предотвратить что-то в этой ситуации весьма проблематично с медицинской точки зрения.

В том случае, если после инсульта, восстановления и реабилитации функции перечисленных выше центров будут сохранены, то прогноз во многом будет зависеть от возраста больного, наличия сопутствующих заболеваний и клинических симптомов, которые проявились в процессе лечения.

Прогноз при инсульте мозжечка

Мозжечок отвечает за двигательную активность, координацию человека в пространстве. Поэтому, если наблюдается значительная гибель клеток в данной мозговой структуре, пациенту будет весьма сложно осуществлять контроль над своими действиями. Человек сталкивается со следующими проблемами:

- Невозможность держать равновесие во время ходьбы (зачастую и в сидячем положении).

- Полная утрата ориентации в пространстве (больной может не понимать, где находится, и как ему добраться до дома или дойти до туалета).

- Хаотичность, повторение пациентом одних и тех же движений, отсутствие логики в его двигательной активности.

- Снижение тонуса мышц (может привести к тому, что человек будет с трудом передвигаться даже при сторонней помощи).

С анатомической точки зрения, мозжечок располагается в непосредственной близости от мозгового ствола. Специалисты отмечают, что в случаях, когда больному при ишемическом инсульте не будет оказана своевременная и качественная медицинская помощь (в течение нескольких часов после проявления патологии), то развивающаяся отечность в мозге начнет оказывать серьезное давление на структуры ствола. Обычно подобные процессы приводят к коме или летальному исходу.

Прогноз при инсульте затылочной доли

Кора полушарий, расположенная в области затылка, несет ответственность за зрение человека. Основная ее функция: фиксация и преобразование получаемой зрительной информации. Если имеет место левостороннее нарушение кровообращения в затылочной доле, то человек утрачивает зрение с правой стороны. Если поражение правостороннее, то он перестает видеть с левой стороны. Если в результате нарушений в затылочной доле возникают проблемы с созданием зрительных образов, то пациент теряет возможность узнавать других людей (в том числе и близких), а также идентифицировать знакомые вещи и предметы.

Современная медицина лечить подобные нарушения может разными способами. Если терапевтические действия будут своевременными, то прогноз вполне обнадёживающий – обычно зрение полностью или частично восстанавливается в течение нескольких месяцев после перенесенного инсульта. При этом на протяжении многих лет больной может испытывать определенные сложности в узнавании знакомых людей и идентификации предметов (человек может хорошо видеть, однако точно распознать, что за предмет перед ним, не сумеет).

Прогноз после комы

Если в результате проявившегося ишемического инсульта произошло впадение больного в кому, то прогноз практически всегда будет не самым благоприятным. Человек становится полностью недееспособным (он не может самостоятельно дышать, потому что поражаются центры дыхания). Также наблюдаются сильные сложности с терморегуляцией, нарушается нормальная работа сердечно-сосудистой системы. Всё это приводит к тому, что из состояния комы пациент не выходит вплоть до момента своей смерти.

В некоторых случаях врачам удается вывести человека из комы, но вероятность того, что он вернется к прежней жизни, сводится к нулю. Даже шансы на то, что жизненно важные функции восстановятся хоты бы частично, составляют около 10-20% (в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний и осложнений).

Прогноз при ишемическом инсульте головного мозга, если человек впал в кому, будет неблагоприятным практически всегда.

Очаговые последствия

Очаговые симптомы ишемического инсульта напрямую зависят от места развития ишемии. Чаще всего наблюдаются нарушения речи, двигательных функций. Наиболее опасные последствия: проблемы с глотанием пищи, ухудшение зрения.

Процесс восстановления человека потребует серьезных физических и временных затрат. Причем большой вклад в реабилитацию придется вложить родственникам больного. Это связано с тем, что личностные изменения, которые может спровоцировать инсульт, врачами рассматриваются как тяжелые.

- Нарушение двигательной активности. В этой ситуации разговор идет о параличе, парезе. Парализовать человека после инсульта может с достаточно высокой вероятностью. Примерно 70% пациентов сталкиваются с гемипарезом, выраженном в легкой и умеренной степени. В данном случае у человека наблюдаются нарушения чувствительности, ухудшение зрения, проблемы с речью. Редко возникает изолированное нарушение двигательных функций. Постепенное восстановление прежней двигательной активности (хотя бы частично) наблюдается уже в первые 5-10 суток после перенесенного инсульта. Полностью восстановить функции организм человека может примерно за 5-6 месяцев. Прогноз благоприятный в том случае, если в первые месяцы у больного происходит самопроизвольное восстановление двига?