Профилактический курс лечения после инсульта

Ежегодно 6 млн человек во всем мире переносят инсульт. 4,5 млн случаев, к сожалению, завершаются летальным исходом. В нашей же стране фиксируется более 400 тысяч инсультов каждый год, и это число постоянно растет[1]. Основные факторы риска — артериальная гипертония, нарушения сердечного ритма, возраст старше 50. Последствия инсульта — двигательные, речевые и когнитивные нарушения, которые отчасти и в разной степени могут быть обратимы при активной реабилитации. Именно поэтому современные врачи считают, что начинать заниматься восстановлением пациента нужно, едва минует острый период.

Есть ли жизнь после инсульта?

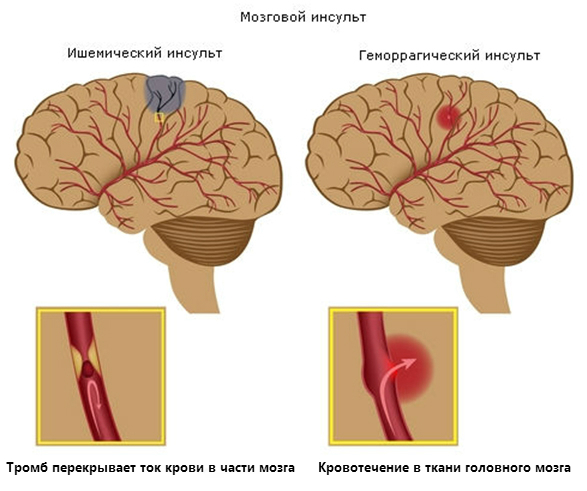

Инсульт — это нарушение мозгового кровообращения, возникшее остро и продолжающееся более 24 часов. Именно продолжительностью он отличается от транзиторной ишемии, симптомы которой исчезают в течение суток. Независимо от механизма — резкой недостаточности кровотока или, напротив, кровоизлияния — гибнет часть клеток мозга, в том числе и клетки нервных центров, регулирующих движения, речь, познавательную активность. Это проявляется различными неврологическими нарушениями.

По механизму возникновения инсульт может быть:

- Ишемическим — «инфаркт мозга», возникающий из-за закупорки кровеносного сосуда (до 80% всех инсультов — ишемические)[2];

- Геморрагическим — вызванным кровоизлиянием в глубокие отделы мозга — паренхиматозным, или под его сосудистую (паутинную) оболочку — субарахноидальным кровоизлиянием. Возможны и смешанные формы, когда кровь изливается и в поверхностные, и в глубокие структуры головного мозга.

Любой инсульт — это финал сложного комплекса длительно развивающихся патологических процессов, возникающих при:

- артериальной гипертензии;

- атеросклеротическом сужении артерий головы и шеи;

- нарушении сердечного ритма, способствующем тромбообразованию;

- внутрисосудистом тромбообразовании.

Обычно все эти процессы так или иначе взаимосвязаны: гипертония нарушает структуру сосудистой стенки, делая ее более восприимчивой к атеросклеротическому поражению, атеросклероз коронарных артерий часто провоцирует нарушения сердечного ритма, возникающие из-за недостаточного питания сердечной мышцы, и так далее. Непосредственной же причиной инсульта становится гемодинамический криз — острое изменение кровотока.

Причиной гемодинамического криза может быть:

- резкое изменение тонуса сосудов из-за перепадов АД;

- декомпенсация деятельности сердца;

- повышение вязкости крови;

- формирование тромба в желудочке при аритмии и его миграция в сосуды мозга;

- распад атеросклеротической бляшки и возникновение тромба на ее месте.

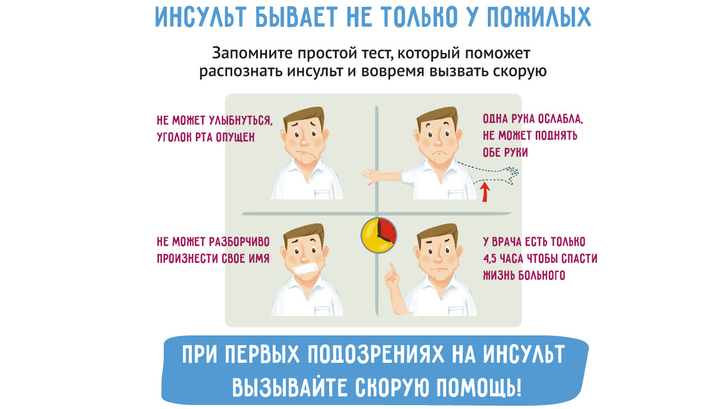

И при ишемическом, и при геморрагическом инсульте симптомы примерно одинаковы. Заподозрить начало инсульта можно при появлении:

- слабости в отдельных группах мышц;

- нарушения чувствительности отдельных участков тела;

- внезапного головокружения;

- нарушений координации движений, походки;

- внезапного нарушения речи;

- внезапной потери зрения, двоения в глазах, выпадения полей зрения;

- нарушений глотания.

В тяжелых случаях, если поражен обширный участок мозга, возникает потеря сознания вплоть до комы. Кроме этого, в остром периоде болезни может измениться температура тела, нарушиться гемодинамика (резко повыситься или, наоборот, упасть давление).

Ишемический инсульт чаще происходит во сне, под утро, геморрагический — во время активной деятельности, физической и эмоциональной нагрузки.

Последствия инсульта делятся на 3 большие группы:

- нарушения моторики: парезы, параличи, контрактуры;

- нарушения речи — при поражении участков мозга, ответственных за понимание, распознавание речи, сопоставление понятий и слов, им соответствующих;

- когнитивные и эмоционально-волевые расстройства: нарушения памяти, внимания, познавательной и интеллектуальной деятельности, депрессия.

В нашей стране 48% переживших инсульт теряют способность двигаться, 18% — говорить, и только 20% восстанавливаются настолько, что не получают группу инвалидности[3]. Основной причиной такой статистики является пренебрежение ранней реабилитацией родственниками пострадавшего и отсутствие достаточного количества и качества государственных реабилитационных отделений в российских клиниках.

В связи с этим подчеркнем, что благоприятными прогностическими факторами, дающими обоснованную надежду, считаются:

- сохранность интеллекта больного;

- раннее начало реабилитации;

- адекватная программа восстановления;

- активное участие самого пациента в восстановительных мероприятиях.

Поэтому реабилитацию после инсульта нужно начинать как можно раньше, чтобы шанс вернуть человека к нормальной жизни был максимально высок.

Этапы и сроки реабилитации: когда дорога каждая минута

Время после инсульта, с точки зрения восстановительных мероприятий, можно разделить на 4 периода:

- Острый: первые 3–4 недели. Реабилитация начинается в неврологическом (или ангиохирургическом) отделении.

- Ранний восстановительный: первые 6 месяцев. Для восстановления двигательных навыков особенно (!) важны первые 3 месяца. Реабилитация может проводиться в реабилитационном отделении больницы (если таковое имеется), реабилитационном центре, санатории (при условии значительного самостоятельного восстановления функций), если все эти возможности недоступны — амбулаторно.

- Поздний восстановительный: 6 месяцев–1 год. Амбулаторно-клиническая реабилитация. Если пациент не может посещать реабилитационное отделение (кабинет), проводится на дому.

- Отдаленный: после 1 года. Может проводиться и на дому, и в медучреждении.

Человеческий организм, чтобы там не говорили, имеет невероятную способность к регенерации. По мере восстановления функции погибших клеток мозга берут на себя соседние, перестраиваются соотношения между мозговыми структурами, активируются до того неактивные нейроны. Но для успешной реабилитации и профилактики осложнений важно начинать восстановление буквально в первые же дни, и обязательно прилагая все внутренние усилия больного.

Основная причина инвалидизации после инсульта — двигательные нарушения. При этом контрактуры, т.е. состояния при которых невозможно полностью согнуть или разогнуть конечность, трофические поражения суставов развиваются во время острого периода, и противостоять им эффективней всего сразу же. Уже в остром периоде, как только становится ясно, что угроза жизни пациента миновала, можно начинать делать пассивную гимнастику, массаж, если сознание сохранено — то подключать дыхательные упражнения и занятия по восстановлению речи. Кстати, самая простая и эффективная дыхательная гимнастика — надувание шариков или детских игрушек.

Методы постинсультной реабилитации: программы и средства

Как после ишемического, так и после геморрагического инсульта методы и принципы восстановления одинаковы:

- раннее начало реабилитации — по возможности активизация пациента еще в отделении реанимации;

- преемственность на всех этапах проведения — мультидисциплинарный организованный подход: так как проблемы касаются нескольких сфер, контролировать восстановление должна слаженно действующая команда специалистов;

- непрерывность;

- последовательность;

- интенсивность ежедневной терапии.

Двигательные нарушения — самая частая проблема пациентов после инсульта. К центральным дисфункциям (вызванным поражением мозга) присоединяются патологии суставов из-за нарушения иннервации, контрактуры мышц, а также болевые синдромы, препятствующие правильному движению. Поскольку совокупность всех этих факторов у каждого конкретного пациента индивидуальна, общие рекомендации далеко не так эффективны, как персональная работа. Какие-то проблемы поддаются медикаментозной коррекции (например, при болях, ограничивающих подвижность, назначают анальгетики, при спазмах мышц — миорелаксанты, в том числе и ботулотоксин). Другие требуют долгой и упорной работы. Кинезитерапия в числе прочего использует лечение положением (пораженная конечность фиксируется в специальном лангете на определенное время), пассивную и активную гимнастику, выполняемую преимущественно индивидуально. Стандартная лечебная физкультура может проводиться как индивидуально, так и в группах: упражнения должны помочь расширить диапазон движений, а параллельно — укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую систему, активировать активность мозга. Отдельное направление — так называемые функционально ориентированные техники: упражнения, приближенные к нормальным повседневным движениям.

Постоянно разрабатываются и совершенствуются нейрофизиологические техники — «переобучающие» программы. Например, методика PNF (проприоцептивного мышечного облегчения) помогает наладить двигательную активность ослабленных мышц за счет связанных с ними здоровых. А вот бобат-терапия направлена на то, чтобы создать новые двигательные стереотипы, более комфортные и выполнимые для пациента после инсульта.

Обязательно используются и физиотерапевтические методики: массаж, иглорефлексотерапия, электромиостимуляция, магнитная и лазерная стимуляции…

Разумеется, такой сложный комплекс мероприятий требует грамотной и слаженной работы группы специалистов: физического терапевта, эрготерапевта (помогающего восстановить повседневные навыки), массажиста, врача-реабилитолога.

Восстановление речи после инсульта

Более чем у трети пациентов к концу острого периода сохраняются те или иные речевые нарушения[4]. Афазия (потеря способности говорить) часто сопровождается и аграфией (потерей способности к письму): ведь прежде, чем написать слово, его нужно мысленно произнести. Логопед-афазиолог рекомендует специальные упражнения, по сути, его задача — заново научить пациента говорить. Упражнения на артикуляцию и фонацию повторяются много-много раз, пока у пациента не сформируются нужные связочные двигательные навыки. Активней всего речь восстанавливается в первые 3–6 месяцев после инсульта, но целиком процесс может занять и 2–3 года.

Восстановление когнитивных функций

Это память, внимание, способность усваивать новую информацию и использовать ее на практике. Для восстановления когнитивных функций проводятся занятия, цель которых — активизировать психическую деятельность пациента. Чтение, письмо, упражнения для тренировки памяти, ассоциативное мышление — и даже посильные для пациента компьютерные игры — существенно помогают восстановить интеллектуальные способности.

Восстановление глазодвигательных и зрительных функций

После инсульта могут «потеряться» поля зрения, нарушиться движения глазных яблок. Для коррекции этих нарушения применяют специальные упражнения, направленные на тренировку зрительного поиска и слежения за движущимися объектами.

Работа с психоэмоциональной сферой

Согласно медицинской статистике, у 32% перенесших инсульт развивается тяжелая депрессия[5]. В реальности эта цифра, скорее всего, намного больше. Депрессия не просто портит жизнь пациенту, она значительно ухудшает результаты реабилитации — ведь для успеха восстановления нужно активное участие больного, его позитивный настрой на долгую, трудную, но нужную работу. Поэтому обязательно необходима работа с психологом, а если потребуется медикаментозная коррекция, то консультация психиатра (психолог без медицинского образования не имеет права выписывать антидепрессанты).

Все указанные мероприятия проводятся на фоне лекарственной терапии, призванной улучшить кровоток и питание головного мозга.

Вероятность повторения: как снизить риск

Печальный факт: от 25 до 32% всех инсультов — повторные[6]. Говорить о точной статистике повторных инсультов и их исходах довольно трудно: по данным отечественного регистра инсультов, их реальная частота в 5–6 раз выше фиксируемой[7] — банальное отсутствие КТ создает минимум 10% диагностических ошибок даже при очевидной клинической картине[8].

Как бы то ни было, поскольку главная причина инсультов — гемодинамические нарушения, профилактика повторного инсульта направлена прежде всего на их коррекцию:

- Контроль АД. Желательно достичь значений артериального давления ниже 140/90. При этом снижение давления ни в коем случае не должно быть резким. Кроме лекарств, нужно обратить внимание на диету: по данным ВОЗ, употребление более 5 граммов соли в день повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых катастроф[9]. У здоровых людей потребление больших объемов соли не вызывает негативных последствий, поскольку организм сам приводит электролитный состав биологических жидкостей в баланс, но это не относится к людям, страдающим сердечно-сосудистыми и/или почечными заболеваниями. При этом нужно помнить: бόльшая часть соли поступает в рацион из консервов, полуфабрикатов, копченостей и подобных им продуктов.

- Нормализация холестерина и липидного состава крови. Помимо лекарств (назначенных врачом) можно добавить в рацион овсяные[10] и рисовые[11] отруби — содержащиеся в них растворимые пищевые волокна помогают снизить холестерин и липиды крови.

- Антитромботическая терапия. Чаще всего для профилактики тромбозов назначают ацетилсалициловую кислоту в дозировке до 325 мг/сут. Но пациентам, причиной инсульта которых стал тромб, сформировавшийся в полости сердца на фоне аритмии, назначают более сильные (но и более опасные в плане передозировки) препараты, такие как «Варфарин». Эти средства требуют постоянного контроля состояния свертывающей системы крови.

Восстановление после инсульта — задача, требующая комплексного подхода, участия как врачей многих специальностей, так и самого пациента и его родственников. Но последовательная и настойчивая реабилитация способна если не вернуть пациента к прежнему образу жизни полностью, то позволить ему сохранить самостоятельность и предупредить развитие тяжелых осложнений и повторных рецидивов.

Источник

Разрыв или закупорка церебральных артерий неминуемо приводит к острому расстройству мозгового кровообращения, сопровождающемуся быстрым развитием нарушения функций головного мозга. Если такая ситуация сохраняется более суток, то ставится диагноз «инсульт», в 35% случаев он может привести к смерти больного. Особенно ухудшает прогноз несвоевременно начатое лечение инсульта. Эта болезнь занимает первое место среди общего числа причин первичной инвалидности людей.

Разрыв или закупорка церебральных артерий неминуемо приводит к острому расстройству мозгового кровообращения, сопровождающемуся быстрым развитием нарушения функций головного мозга. Если такая ситуация сохраняется более суток, то ставится диагноз «инсульт», в 35% случаев он может привести к смерти больного. Особенно ухудшает прогноз несвоевременно начатое лечение инсульта. Эта болезнь занимает первое место среди общего числа причин первичной инвалидности людей.

Больше шансов на выздоровление у тех пациентов, которым была оказана квалифицированная медицинская помощь в первые два часа после случившейся сосудистой мозговой катастрофы. Пациент с подозрением на данную патологию должен быть экстренно доставлен в больницу.

Победившие болезнь люди встречаются не так редко, многое зависит от правильно организованной реабилитации. Поэтому после выписки из стационара на восстановительном этапе должно продолжаться лечение инсульта в домашних условиях.

Виды инсульта и их проявления

Острое нарушение церебрального кровоснабжения – это всегда следствие какой-то серьезной проблемы в организме человека. Чаще всего артерии мозга страдают при следующих патологических состояниях:

- атеросклеротическая болезнь;

- артериальная гипертензия – первичная или на фоне заболеваний почек, надпочечников и других причин;

- сахарный диабет.

Эти заболевания, особенно их сочетания, нередко осложняются развитием такой клинической ситуации, как инсульт головного мозга. Участки мозгового вещества в условиях потери кровоснабжения умирают через несколько минут, этим объясняется быстрое наступление неврологических расстройств. Повреждение в одном из полушарий мозга дает патологические проявления на другой стороне туловища. Например, левосторонний инсульт приводит к нарушению функционирования правой половины тела.

Что может быть: паралич (полная неподвижность) или парез (частичная потеря двигательной активности), повышение или понижение мышечного тонуса, нарушение глотания, речевые, слуховые, зрительные расстройства и т. д., у всех по-разному в зависимости от зоны повреждения мозга. Кроме перечисленных очаговых неврологических симптомов, при инсульте часто наблюдаются общемозговые расстройства – потеря сознания, рвота, головная боль.

По этиологическому принципу различают два вида инсульта:

- Геморрагический вариант – это внутримозговое кровоизлияние вследствие разрыва артерии. Чаще бывает у пациентов с гипертонической болезнью на фоне атеросклероза сосудов. Возникает внезапно, приводит к потере сознания и даже коматозному состоянию. Такую ситуацию не всегда можно устранить медикаментозными методами. Если консервативная терапия неэффективна, то прибегают к нейрохирургическому вмешательству (удаление гематомы). Этот вид инсульта встречается в возрасте до 50 лет чаще у мужчин, после 60 лет среди больных преобладают женщины.

- Ишемический вариант (инфаркт мозга) – возникает из-за резкого прекращения кровотока в определенную часть левого или правого полушария вследствие сильного сужения (шок) или закупорки мозговой артерии (тромбоз, эмболия). Признаки ишемического инсульта могут развиваться внезапно или постепенно и держатся обычно около суток. Характерным является превалирование очаговой неврологической симптоматики – парезы и параличи конечностей, нарушения чувствительности, расстройства речи, выпадение полей зрения. Общемозговые проявления обычно выражены слабо. Прогноз считается более благоприятным при ранней кратковременной потере сознания по сравнению с постепенным нарастанием этого симптома. Такое заболевание чаще встречается у мужчин в возрасте старше 60 лет. Лечение ишемического инсульта проводится консервативными методами с учетом принципа «Время – это мозг».

Общие правила лечения

Благоприятный исход при таком заболевании, как острый инсульт, зависит напрямую от времени начала квалифицированной медицинской помощи.

В остром периоде лечение инсульта проводится в стационаре, стратегическими целями при этом являются:

- восстановление кровотока по тромбированной артерии;

- снижение до минимума рисков развития ранних неврологических осложнений – отека мозга,

- судорожного синдрома;

- улучшение функциональных показателей;

- уменьшение риска фатальных осложнений со стороны сердца и сосудов – смерть от ИБС, других кардиоваскулярных заболеваний.

До госпитализации в карете скорой помощи уже должны начаться мероприятия по снижению внутричерепного давления, независимо от вида инсульта. К ним принадлежит повышенное положение головы, оксигенотерапия, контроль гемодинамики.

Широко используемые методы нейропротекции, такие как внутривенное капельное введение магнезии (магния сульфат) и прием под язык препарата Глицин, не доказали своей эффективности. Карета скорой помощи должна везти пациента с предполагаемым инсультом в стационар, в котором есть возможность проведения компьютерной томографии. После госпитализации в первые часы больной должен находиться в реанимации.

Как лечить инсульт в остром периоде? Общими принципами интенсивной терапии при всех видах инсульта являются:

- мониторинг АД – поддержание этого показателя на 10% выше тех цифр, к которым пациент был адаптирован до инсульта, чтобы наладить кровоснабжение мозга в условиях отека;

- мониторинг ритма сердца – при выявлении нарушений назначаются антиаритмические препараты, а также средства для улучшения насосной функции левого желудочка и питания миокарда;

- контроль показателей обмена веществ в организме – нормализация температуры тела, поддержание нормальной величины сахара крови, водно-электролитного баланса, оксигенации и т. д.;

- уменьшение отека вещества головного мозга;

- симптоматическая терапия проводится при возникновении соответствующих симптомов – противосудорожные, обезболивающие препараты, антибиотики, подключение к аппарату ИВЛ и т. д.;

профилактика и лечение возможных осложнений – например, пневмонии, эмболии легочной артерии, флеботромбоза, стрессовых язв желудка и т. д.

Ишемический инсульт

В данной ситуации применяются консервативные методы лечения инсульта. Всем больным в течение 4-4,5 часов от момента появления первых признаков инфаркта мозга проводится тромболитическая внутривенная терапия с целью растворения тромба, закупорившего церебральный сосуд. Это делается для ликвидации причины заболевания и предотвращения повторных тромбозов.

В данной ситуации применяются консервативные методы лечения инсульта. Всем больным в течение 4-4,5 часов от момента появления первых признаков инфаркта мозга проводится тромболитическая внутривенная терапия с целью растворения тромба, закупорившего церебральный сосуд. Это делается для ликвидации причины заболевания и предотвращения повторных тромбозов.

Основным препаратом является тканевый активатор плазминогена (актилизе) – это белок, который превращает предшественник фермента плазмина в его активную форму, обладающую фибринолитическим действием (растворяет сгустки крови). Данный метод при раннем начале способен быстро облегчить состояние больного (уменьшаются двигательные, речевые нарушения и т. п.).

Лечение ишемического инсульта с помощью тромболитических препаратов проводится только с согласия пациента или его родственников при точно известном времени появления неврологической симптоматики и подтвержденном диагнозе на КТ. Противопоказанием является тяжелое состояние больного, отсутствие сознания.

Еще один метод – назначение антиагрегантных препаратов, которые уменьшают образование кровяных сгустков путем торможения склеивания тромбоцитов. Это не альтернатива тромболизису, а вынужденная мера при невозможности его проведения или дополнение к нему (проводится через сутки и более после введения активатора плазминогена).

Для лечения после инсульта, наступившего не позднее 48 часов назад, используется Ацетилсалициловая кислота в суточной дозе от 100 до 325 мг, Дипиридамол МВ 200 мг дважды в сутки или Клопидогрел однократно в сутки в дозе 75 мг. В последующем для длительного приема внутрь (6-9 месяцев) назначается Аспирин, особенно пациентам со стенокардией, перенесшим стентирование или инфаркт миокарда. Больным с высоким риском тромбозов вен и тромбоэмболии легочной артерии (ожирение, сахарный диабет, длительный постельный режим), нарушениями сердечного ритма показано подкожное введение препаратов гепарина с последующим переходом на пероральный прием антикоагулянтов (варфарин, ксарелто).

Хирургические методы при инфаркте мозга используются реже, одним из них является установка стента для восстановления просвета в сосудах шеи или головы.

Геморрагический инсульт

При геморрагических инсультах очень часто применяются различные нейрохирургические вмешательства. Перед операцией обязательно проводится КТ головного мозга, ангиографическое исследование, ультразвуковое сканирование. При геморрагическом инсульте кровоизлияния, особенно глубокие, могут привести к прорыву крови в желудочки и развитию окклюзионной гидроцефалии (водянки мозга), что потребует шунтирования.

При геморрагических инсультах очень часто применяются различные нейрохирургические вмешательства. Перед операцией обязательно проводится КТ головного мозга, ангиографическое исследование, ультразвуковое сканирование. При геморрагическом инсульте кровоизлияния, особенно глубокие, могут привести к прорыву крови в желудочки и развитию окклюзионной гидроцефалии (водянки мозга), что потребует шунтирования.

Хирургическое вмешательство при инсультах проводится со следующими целями:

- максимально удалить все имеющиеся сгустки крови при минимальном повреждении вещества мозга;

- снизить внутричерепное давление на местном и общем уровне;

- восстановить ликвородинамику.

Противопоказаниями для операции являются пожилой возраст пациента (старше 75 лет), отсутствие сознания (кома), наличие тяжелых сопутствующих болезней (декомпенсированный диабет, почечная недостаточность, гнойно-септические состояния, онкология).

Одной из основных проблем, возникающих при этом виде инсульта, является выраженный спазм сосудов в области кровоизлияния. Это может еще более ухудшить кровоснабжение, усилить отек мозгового вещества и повысить внутричерепное давление. Для снятия спастических явлений используются спазмолитики. В течение первых суток больному назначают препараты для повышения свертываемости крови с целью предотвращения повторных кровоизлияний или усиления кровоточивости.

Современные методы лечения

Как победить инсульт и восстановить работу мозга – интересует многих пациентов во всем мире. Перспективным направлением является лечение стволовыми клетками. Над этим вопросом уже не одно десятилетие работают ученые в разных странах. Эти клетки являются предшественниками всех тканей организма человека, они отличаются бурным ростом, который необходимо направить в нужное русло, на восстановление определенной ткани, иначе возможно развитие раковой опухоли.

Как победить инсульт и восстановить работу мозга – интересует многих пациентов во всем мире. Перспективным направлением является лечение стволовыми клетками. Над этим вопросом уже не одно десятилетие работают ученые в разных странах. Эти клетки являются предшественниками всех тканей организма человека, они отличаются бурным ростом, который необходимо направить в нужное русло, на восстановление определенной ткани, иначе возможно развитие раковой опухоли.

Ранее для получения стволовых клеток использовался эмбриональный материал, полученный в результате абортов. В США, Великобритании, Японии и других странах с развитой системой здравоохранения прошла успешные клинические испытания методика восстановления работы головного мозга после ишемического инсульта с помощью мезенхимальных стволовых клеток, в частности, взятых из эпителия кишечника. В нашей стране в ряде клиник для регенеративной терапии после инсульта применяются стромальные мезенхимальные клетки, взятые из костного мозга пациента или родственников.

В 2016 году в США были опубликованы данные экспериментов на мышах, которые позволяют получить уверенный ответ на вопрос, как лечить ишемический инсульт с максимальной степенью восстановления утраченных функций. Ученые предложили вводить больным нейрональные стволовые клетки в комплексе с новым препаратом. Метод не только способствует возрождению нейронов, но и включению их в активную работу. Осталось провести клинические испытания на пациентах, успех которых откроет перспективу благополучного восстановления к обычной жизни для многих людей, перенесших инсульт.

Период реабилитации

Лечение после инсульта в домашних условиях проводится под наблюдением врача-невролога в рамках вторичной профилактики, направленной на предотвращение повторных нарушений мозгового кровообращения. История болезни примерно 10-14% пациентов содержит сведения о возникновении новых цереброваскулярных нарушений в течение первых 2 лет после перенесенного инсульта.

Лечение после инсульта в домашних условиях проводится под наблюдением врача-невролога в рамках вторичной профилактики, направленной на предотвращение повторных нарушений мозгового кровообращения. История болезни примерно 10-14% пациентов содержит сведения о возникновении новых цереброваскулярных нарушений в течение первых 2 лет после перенесенного инсульта.

Программа восстановления должна быть комплексной и включать следующие мероприятия:

- медикаментозное лечение;

- качественный уход за больным;

- психотерапевтическая помощь;

- социальная адаптация;

- восстановление утраченных навыков – лечебная восстановительная гимнастика, массаж, физиотерапия.

Реабилитационный период занимает несколько месяцев или лет даже при небольшом поражении головного мозга. Первые полгода обычно уходят на психологическую адаптацию человека к изменившейся жизни. Далее происходит восстановление речевых и двигательных навыков в максимально возможном объеме. Полное возвращение к прежней жизни остается у большинства пациентов неисполнимой мечтой.

Чем лечить инсульт дома должен определить врач, индивидуально для каждого больного подбираются дозы и схемы назначения препаратов. Могут использоваться следующие группы лекарств:

- Антиагреганты – аспирин. Принимаются после перенесенного ишемического инсульта пожизненно.

- Гипотензивные средства – бета-блокаторы, диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы каналов кальция. Начинают обычно с малых доз препарата, отдают предпочтение лекарствам длительного действия, лечение проводится под ежедневным контролем АД.

- Статины – аторвастатин, розувастатин. Применяются для уменьшения уровня холестерина в крови и снижения риска повторного развития ишемического инсульта.

- Миорелаксанты (средства для уменьшения спастического сокращения мышц) – Баклофен, Толперизон, Тизанидин.

- Противосудорожные препараты – Карбамазепин, Клоназепам или другие.

- Ноотропные и нейротрофические средства (питание для мозга) – Ноотропил (Пирацетам), Церебролизин, Фенотропил, Актовегин.

- Антидепрессанты – Флуоксетин, Сертралин и т. п.

- Препараты для улучшения кровообращения в вертебробазилярной области – Вазобрал, Кавинтон, Бетасерк.

Как вылечить инсульт и при этом уменьшить риски развития осложнений и повторных нарушений церебрального кровообращения, а также адаптировать больного к новой жизни и повысить ее качество – трудный вопрос, решить который можно только совместными усилиями врачей, пациента, его близких родственников и всех неравнодушных людей.

Источник