Принципы лечения сердечной недостаточности у детей

Сердечная недостаточность у детей возникает при врожденных кардиоваскулярных пороках, воспалительных (кардиты) и невоспалительных (кардиомиопатии) болезнях, поражении миокарда вследствие системных заболеваний, генетических синдромов. Ключевые симптомы — одышка в покое и при нагрузке, отеки нижних конечностей, повышенная утомляемость. В диагностическом поиске используются инструментальные методики (ЭхоКГ, ЭКГ, рентгенография грудной клетки), клинические и биохимические анализы крови. Лечение проводится медикаментозно (кардиотоники, ингибиторы АПФ, β-блокаторы), при сердечных пороках показана хирургическая коррекция.

Общие сведения

Сердечная недостаточность (СН) является клиническим синдромом, ее признаки встречаются при разных кардиоваскулярных патологиях и поражении других органов у детей. В структуре общей летальности в детских стационарах кардиальные заболевания занимают 26%, и сердечной недостаточности принадлежит среди них первое место. Это значимая проблема в современной детской кардиологии, которая ведет к снижению качества жизни и инвалидизации больных. Патологию разграничивают с диагнозом «недостаточность кровообращения», который отражает полиэтиологические изменения и обычно не связан с поражением сердца.

Сердечная недостаточность у детей

Причины

Признаки сердечной недостаточности отмечаются при нарушении сократительной способности миокарда при его прямом или опосредованном повреждении. Этиологическая структура зависит от возраста ребенка. Основные причины заболевания у новорожденных — врожденные сердечные пороки, гипоксическое поражение миокарда в перинатальном периоде. У детей старшего возраста кардиальная недостаточность возникает под действием различных факторов, основными из которых служат:

- Органические болезни сердца. Чаще всего патология становится следствием воспалительных процессов — эндокардита, миокардита, перикардита. У детей причиной сердечной недостаточности зачастую выступают дилатационная и гипертрофическая формы кардиомиопатии.

- Нарушения ритма и проводимости. У детей преимущественно встречаются непароксизмальные и пароксизмальные желудочковые тахикардии, полные атриовентрикулярные блокады, предсердные или желудочковые экстрасистолы. К редким причинам относят синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

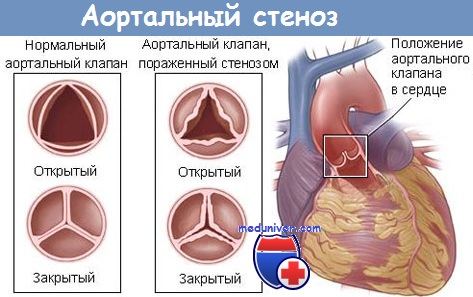

- Острая ревматическая лихорадка. Ревматизм вызывает нарушение сердечной функции у подростков. Заболевание обусловлено повреждением клапанного аппарата и нарушениями гемодинамики. Клинические симптомы несостоятельности миокарда развиваются после одного приступа ревматической лихорадки.

- Внесердечные патологии. Среди причин сердечной недостаточности повышается удельный вес системных поражений соединительной ткани и васкулитов. Изредка признаки СН встречаются при нервно-мышечных заболеваниях, митохондриальных болезнях и генетических синдромах.

Патогенез

В развитии сердечной недостаточности у детей выделяют базовые патофизиологические механизмы, которые запускаются независимо от этиологических факторов заболевания. На начальном этапе поражения миокарда включаются компенсаторные процессы. Повышаются частота сердечных сокращений, периферическое сосудистое сопротивление. Полость левого желудочка сердца расширяется, а его стенка гипертрофируется. Чем старше ребенок, тем активнее у него работают адаптационные механизмы.

По мере истощения компенсаторных возможностей организма состояние пациента ухудшается. Существуют три гипотезы нарушения сократимости миокарда: «энергетический голод» кардиомиоцитов, угнетение процессов возбуждения, снижение чувствительности волокон к ионам кальция. В результате сердечные полости расширяются, снижается эффективный выброс крови в систолу.

Далее активизируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система, усиливается выделение катехоламинов и предсердного натрийуретического пептида. У детей появляются симптомы нарушения центральной и периферической гемодинамики. При хроническом варианте сердечной недостаточности происходит перестройка иммунной и нейроэндокринной системы, усиливается клеточный апоптоз.

Классификация

Стандартная классификация Нью-Йоркской сердечной ассоциации NYHA не применяется в детском возрасте из-за сложности клинических критериев. По течению СН у детей подразделяют на острую и хроническую форму, по локализации поражения — на левожелудочковую и правожелудочковую. Для хронической сердечной недостаточности существует расширенная классификация, учитывающая симптомы и данные инструментального обследования. Согласно ей выделяют 3 стадии:

- IA — признаки заболевания отсутствуют при физической нагрузке и в покое, однако при кардиологическом обследовании выявляются отклонения результатов от нормы.

- IB — у детей начинаются незначительные симптомы во время физической активности, которые сопровождаются сердечной дисфункцией.

- IIA — клинические признаки болезни сочетаются с изолированными проявлениями лево- или правожелудочковой недостаточности.

- IIB — симптомы наблюдаются при незначительных физических нагрузках или в покое, им сопутствует застой в обоих кругах кровообращения.

- III — тяжелая стадия недостаточности, характеризующаяся необратимыми анатомо-функциональными нарушениями внутренних органов детей.

Симптомы

На клиническую картину сердечной недостаточности влияет возраст больного. У младенцев первые признаки патологии выявляются сразу после рождения. Родители замечают бледность или синюшность кожных покровов, которые наблюдаются постоянно или возникают при кормлении и крике (аналогах физических нагрузок). Появляется одышка, хриплое дыхание. Вследствие кислородного голодания новорожденный становится вялым и сонливым, отказывается от груди или бутылочки.

Основные симптомы расстройства у старших детей включают одышку, слабость, отеки ног. В начале болезни эти признаки проявляются только при умеренной или интенсивной активности, поэтому долгое время остаются незамеченными. Когда патология прогрессирует, чувство нехватки воздуха появляется при неспешной ходьбе, медленном подъеме по ступеням, а на тяжелое течение указывает одышка в состоянии покоя.

Помимо классических проявлений, определяются симптомы, характерные для основного заболевания, вызвавшего сердечную недостаточность. У детей бывает покалывание, жжение или давящие боли в груди слева. Иногда возникают спонтанные обмороки, которым предшествует слабость, головокружение, перебои в работе сердца. На воспалительную этиологию состояния указывает озноб, лихорадка, недомогание.

При острой сердечной недостаточности состояние ухудшается внезапно, часто признаки возникают на фоне полного здоровья. Беспокоят сильная одышка и удушье, ребенок принимает вынужденное положение сидя, облокотившись руками о колени, или лежа с высоко поднятым изголовьем. При дыхании слышны хлюпающие звуки, изо рта выделяется розовая пена. Критические расстройства гемодинамики проявляются потерей сознания.

Осложнения

При сердечной недостаточности у детей нарушается кровоснабжение тканей, что приводит к истощению, замедлению темпов физического и психического развития. Со стороны дыхательной системы возможны застойные пневмонии, гидроторакс, ТЭЛА. К частым осложнениям относят нарушения функций почек (25-30%), тромбоэмболические патологии (до 3,5%), аритмии. Острая СН без лечения заканчивается смертью ребенка от кардиогенного шока или отека легких.

Диагностика

Обследование у детского кардиолога начинается со сбора анамнеза и симптомов. Дети редко жалуются на одышку, но при детальном расспросе оказывается, что пациенту сложно подниматься по лестнице, он избегает активных игр, плохо успевает на уроках физкультуры. При физикальном осмотре выявляют типичные признаки состояния: отеки на ногах, увеличение печени, цианоз. Для окончательной диагностики важную роль играют инструментальные и лабораторные методы:

- Эхокардиография. При УЗИ оценивают сохранность сократительной и насосной функций, работу клапанов и наличие регургитации крови, давление в сердечных камерах. При исследовании у детей обнаруживаются признаки кардиомиопатии, врожденные пороки. Особенности кровотока изучаются с помощью допплерографии.

- ЭКГ. По результатам кардиограммы врач делает заключение об электрической функции сердца, обнаруживает кардиографические симптомы нарушения проводимости и ритма. При недостаточности наблюдается гипертрофия желудочков, которая проявляется на ЭКГ увеличением вольтажа зубцов R в определенных отведениях и отклонением электрической оси сердца.

- Рентгенография ОГК. На обзорной рентгенографии выявляется кардиомегалия или характерные изменения конфигурации сердца, патогномоничные для отдельных врожденных пороков. При развитии острой левожелудочковой недостаточности на снимке обнаруживают признаки отека легких.

- КТ грудной клетки. Исследование проводится как уточняющий метод, если не получено достаточной информации о состоянии кардиоваскулярной системы. КТ показывает детальное строение сердечных камер и крупных сосудов. В диагностике аритмогенной дисплазии желудочков исследование заменяют МРТ.

- Лабораторные анализы. В гемограмме обнаруживают компенсаторно повышенный уровень гемоглобина и эритроцитов. В биохимическом исследовании крови обращают внимание на соотношение плазменных протеинов, уровень рН. По показаниям назначается анализ на миокардиальные маркеры, липидограмма.

Лечение сердечной недостаточности у детей

Консервативная терапия

Сначала врач оценивает клинические симптомы и эхокардиографические признаки СН, устанавливает ее вариант и степень тяжести, чтобы подобрать оптимальную терапевтическую схему. Ребенку не назначают потенциально опасные для прогрессирования болезни препараты (антагонисты кальция, НПВС, кортикостероиды). Для лечения сердечной недостаточности применяются медикаменты следующих групп:

- Кардиотоники. Лекарства улучшают силу и эффективность сердечных сокращений, повышают выброс крови из левого желудочка. Используются сердечные гликозиды и негликозидные кардиотоники.

- Диуретики. Путем снижения объема циркулирующей крови уменьшают нагрузку на желудочки, улучшают центральное и периферическое кровообращение. Эффективны петлевые и калийсберегающие диуретики.

- Ингибиторы АПФ. Основная группа препаратов для фармакотерапии и профилактики сердечной недостаточности, быстро устраняющих ее симптомы. Они действуют на патогенетические механизмы развития болезни, обладают гипотензивным эффектом.

- Бета–блокаторы. Медикаменты улучшают сократительную активность миокарда и доставку кислорода к органу, оказывают антиаритмическое действие. Они снижают прямое токсическое влияние катехоламинов на сердце, ремоделируют диастолическую функцию левого желудочка.

- Кардиометаболические средства. Лекарства, улучшающие кровоснабжение и трофику миокарда, рекомендованы при всех вариантах СН. Они повышают эффективность других препаратов, ускоряют восстановление после воспалительной кардиопатологии.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство в основном назначают при врожденных пороках, сопровождающихся сердечной недостаточностью. Если выявлены симптомы жизнеугрожающих состояний, операцию делают новорожденным сразу после их рождения. Компенсированные состояния являются показанием к плановой помощи детских хирургов на первом-втором году жизни ребенка. При тяжелых аритмиях устанавливают кардиостимулятор.

Прогноз и профилактика

Вероятность полного выздоровления определяется причинами патологии. Если признаки возникли у детей, страдающих воспалительными кардиальными болезнями или операбельными пороками, ребенка удается полностью вылечить. Менее оптимистичный прогноз для детей, у которых обнаружены симптомы врожденных или хронических прогрессирующих заболеваний, но своевременная терапия значительно улучшает качество жизни. Профилактика сердечной недостаточности — своевременное выявление и терапия кардиологических болезней.

Источник

Лечение сердечной недостаточности у детей.

Лечение сердечной недостаточности решает две основные задачи: улучшение сократительной способности миокарда желудочков и уменьшение постнагрузки и венозного застоя в малом и большом кругах кровообращения. Решение этих задач зависит от причины возникновения сердечной недостаточности и стадии ее развития.

Прежде всего больному ребенку создают комфортные условия выхаживания (кровать-грелка, кувез).

На ранних стадиях сердечной недостаточности достаточным бывает снизить сердечную преднагрузку ограничением ребенку поступления воды и электролитов. Кроме того, новорожденному ограничивают физическую нагрузку с заменой акта сосания кормлением через зонд и проводят оксигенотерапию. Оксигенацию желательно проводить под контролем газов крови.

Препараты, улучшающие метаболизм и трофику миокарда, показаны при всех стадиях сердечной недостаточности. С успехом применяют рибоксин, кокарбоксилазу, панангин, цитохром С, коэнзим Q10, витамины группы В.

Следующую группу препаратов составляют диуретики. Они особенно показаны при гемодинамической перегрузке малого круга кровообращения с клиническими и рентгенологическими признаками интерстициального отека легких. В экстренных ситуациях фуросемид назначают внутривенно в разовой дозе 1—3 мг/кг, иногда до 8— 10 мг/кг массы тела. Для продолжительного лечения СН применяют тиазиды в разовой дозе 1—3 мг/кг массы тела внутрь. На ранних стадиях СН, а также и при недостаточности ПБ и III стадий в малых возрастных дозировках используют верошпирон внутрь в дозе 1—3 мг/кг массы тела в сутки. При сочетании с другими диуретиками и решении задачи сохранения калия в организме новорожденного наряду с верошпироном назначают триамтерен в дозе 0,3 мг/кг массы тела в сутки.

Терапия сердечной недостаточности спиронолактоном (альдактоном) и его формой для внутривенного введения сарнеонатом-К в сочетании с дигиталисом дает хорошие результаты в случаях и без признаков вторичного альдостеронизма. Рекомендуемая доза для орального применения составляет 2—3 мг/кг массы тела в первые 2—4 дня и в последующие дни 1,5—2 мг/кг. При гиперкалиемии дозу альдактона следует уменьшить или временно его отменить.

В каждом конкретном случае возможна комбинация мочегонных препаратов, например в таком сочетании: лазикс + верошпирон + хлортиазид с варьированием дозы этих препаратов.

У новорожденных детей при сердечной недостаточности, вызванной ВПС с левоправым шунтированием крови, миокардитами, дилатационной кардиомиопатией, фиброэластозом эндомиокарда, для улучшения сократимости миокарда применяют сердечные гликозиды. Их применяют длительно, в течение нескольких месяцев и даже лет.

Насыщение дигоксином у новорожденных проводится внутривенно или внутрь в течение 24—36 ч. Внутривенная доза насыщения колеблется от 0,03 до 0,04 мг/кг. Сначала дается 1/2 дозы насыщения, затем 2 раза по 1/4 дозы насыщения с интервалом в 8—12 ч. Поддерживающая терапия дигоксином назначается в виде 1/8 от дозы насыщения с интервалом 12 ч. Для недоношенных новорожденных доза насыщения дигоксина равняется 30 мкг/кг, поддерживающая доза составляет 2,5 мкг/кг для детей с массой тела при рождении менее 1500 г и 5,0 мкг/кг — для младенцев с массой тела при рождении от 1500 до 2500 г.

При проведении дигитализации следует учитывать индивидуальную чувствительность к препарату — необходимо вести контроль пульса, урежение которого служит показанием к увеличению длительности интервала между приемами поддерживающей дозы дигоксина. Чем меньше возраст ребенка, тем меньше у него широта терапевтического действия дигоксина и тем быстрее проявляются у него токсические эффекты. К возникновению их предрасполагают гипоксия, ацидоз, гипокалиемия. При одновременном введении дигоксина и индометацина возникает усиление токсичности дигоксина — в этом случае доза дигоксина уменьшается наполовину.

Симптомы передозировки дигоксина следующие: новорожденный отказывается от еды, состояние его ухудшается, появляется срыгивание и рвота. На ЭКГ регистрируются удлинение интервала PQ, дугообразное изменение сегмента ST, желудочковые аритмии. Коррекция передозировки сердечных гликозидов проводится унитиолом, антиаритмическими дозами лидокаина или дифенина. Применяется препарат, содержащий дигоксинспецифические Fab-антитела. Каждая доза Fab-антител связывает 600 мкг дигоксина. Терапевтический эффект наступает через 30 мин и сохраняется около 6 ч.

При гипертрофических кардиомиопатиях, в том числе и при диабетической кардиомиопатии и болезни Помпе, применяют адренолитики и препараты, ингибирующие ангиотензинпревращающий фермент, которые способствуют большему диастолическому наполнению желудочков сердца.

При рефрактерности сердечной недостаточности к гликозидам терапию проводят сочетанным назначением диуретиков с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, капотен) или с адреноблокаторами (обзидан). Дозы каптоприла (капотена) для новорожденных составляют от 1,0 до 4,0 мг/кг массы тела в сутки при введении каждые 6— 12 ч. Наиболее оптимальной дозой капотена для новорожденных является 2—3 мг/кгсут (Котлукова Н.П. с соавт., 2000). Ее подбирают индивидуально, чтобы у ребенка не возникла артериальная гипотензия.

Предлагается и другой метод применения капотена, начальная доза которого в периоде новорожденности составляет 0,2 мг/кг массы тела с постепенным увеличением до 0,4—0,5 мг/кг. При I стадии сердечной недостаточности капотен можно назначать как монотерапию, при II стадии — в сочетании с мочегонными препаратами, при III стадии — на фоне дигоксина (Шипова Л.Г. с соавт., 2000). Каптоприл не сочетается с калийсберегающими диуретиками.

Описан положительный опыт применения каптоприла новорожденным детям с сердечной недостаточностью с преобладанием лево-правого шунта через врожденный дефект, которая плохо поддавалась терапии дигоксином и диуретиками. Суточная доза каптоприла в этом случае составляла 1,3 мг/кг массы тела, разделенная на 3 приема.

Побочные эффекты имеют место не часто и выражаются в виде умеренной асимптоматичной гипотонии, почечной недостаточности (которая уменьшается при снижении дозы препарата), олигурии, связанной со снижением почечного кровотока. Имеется теоретическое обоснование применения капотена у новорожденных детей и на ранних стадиях сердечной недостаточности. Эффективность препарата контролируют по динамике ЧСС и уровню АД, не допуская брадикардии и артериальной гипотензии.

При тяжелой сердечной недостаточности, рефрактерной к общепринятой терапии, также можно проводить лечение эналаприлом в средней терапевтической дозе 0,1 мг/кг массы тела в сутки. Для получения положительного терапевтического результата дозу можно увеличивать до 0,12— 0,40 мг/кг массы тела в сутки. Продолжительность лечения составляет несколько недель.

Для оказания инотропной поддержки новорожденным можно использовать негликозидные инотропные средства — допамин, добутамин и амринон.

Допамин — это эндогенный предшественник норэпинефрина, обладающий симпатомиметическими свойствами. При применении допамина в дозе 0,5—3,0 мкг/кг в минуту он расширяет сосуды головного мозга, брыжейки, коронарные и почечные артерии. При повышении дозы до 5—10 мкг/кг*мин он стимулирует (31-рецепторы миокарда, после чего появляется фармакологический эффект повышения сократимости миокарда и увеличения сердечного выброса, происходит улучшение перфузии периферических тканей. В дозе 10—20 мкг/кг*мин допамин стимулирует al-рецепторы, в результате чего повышается системное сосудистое сопротивление и возрастает АД.

Добутамин является синтетическим аналогом допамина с преимущественным стимулированием (31-рецепторов, но, в отличие от допамина, он снижает АД. Под его влиянием снижается системное сосудистое сопротивление, что вызывает уменьшение пред- и постнагрузки. Доза для внутривенного капельного введения добутамина составляет 5—15 мкг/кг’мин.

Амринон оказывает инотропное и вазодилататорное действие через ингибирование фосфодиэстеразы и повышение уровня цАМФ в миокардиальной клетке. Показанием для назначения амринона новорожденным является падение сократительной функции миокарда в критическом состоянии. Рекомендуемая доза амринона составляет 5—10 мкг/кг*мин.

Эти препараты применяются только при тщательном мониторировании сердечной деятельности, коррекции метаболических сдвигов, поддержании функции внешнего дыхания и газообмена.

Прогноз сердечной недостаточности у новорожденных детей при устранении вызвавшей ее причины хороший.

– Также рекомендуем “Врожденные пороки сердца у детей.”

Оглавление темы “Сердечня недостаточность и ее причины у детей.”:

1. Гистологические изменения при постгипоксической ишемии миокарда у детей.

2. Транзиторная неонатальная легочная гипертензия у недоношенных.

3. Коррекция неонатальной легочной гипертензии у недоношенных детей. Открытый артериальный проток.

4. Методы коррекции открытого артериального протока.

5. Аномалии внутригрудного расположения сердца.

6. Правосформированное леворасположенное сердце. Левосформированное праворасположенное сердце.

7. Сердечная недостаточность у детей. Патогенез сердечной недостаточности у детей.

8. Классификация и клиническая картина сердечной недостаточности у детей.

9. Лечение сердечной недостаточности у детей.

10. Врожденные пороки сердца у детей.

Источник