Причины геморрагического инфаркта легких

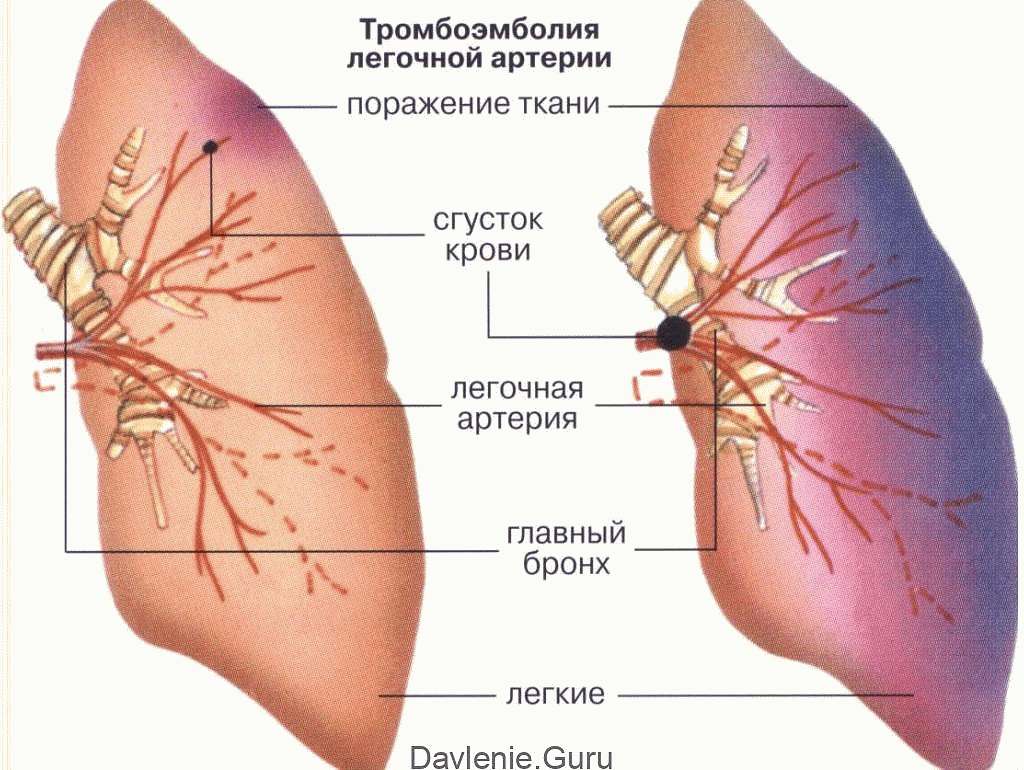

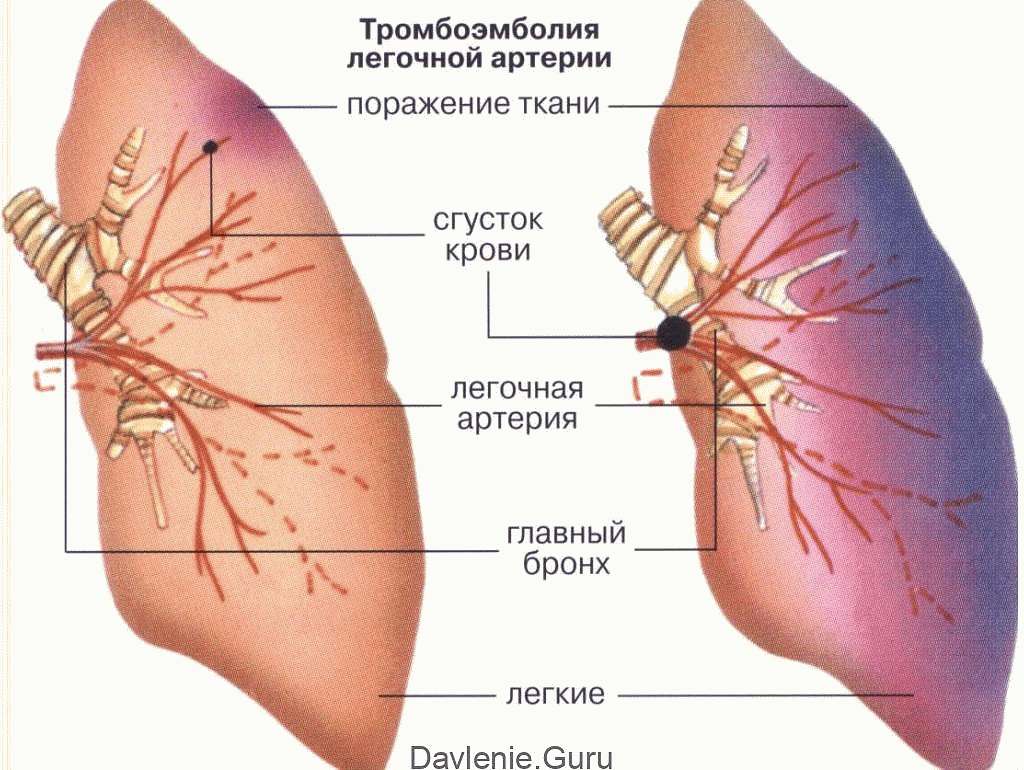

Инфаркт легкого, выражающийся в гибели лёгочной ткани, – патология не первичная: развивается он в результате нарушения кровоснабжения дыхательной системы. Провоцирующим фактором является ТЭЛА – тромбоэмболия лёгочной артерии. Такое состояние редко остаётся незамеченным, а последствия могут быть очень серьёзными.

Закупорка крупных сосудов этой системы при полной их блокаде и отсутствии своевременной медицинской помощи опасна летальным исходом. Если тромб (эмбол) обнаружен в мелкой или средней части легочных ответственный, шансы помочь пострадавшему есть.

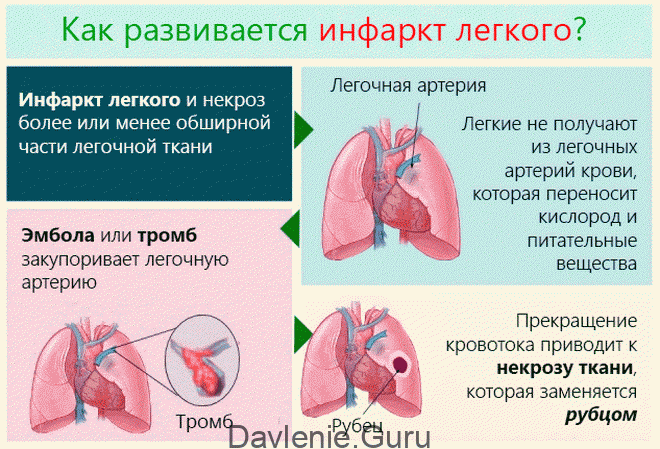

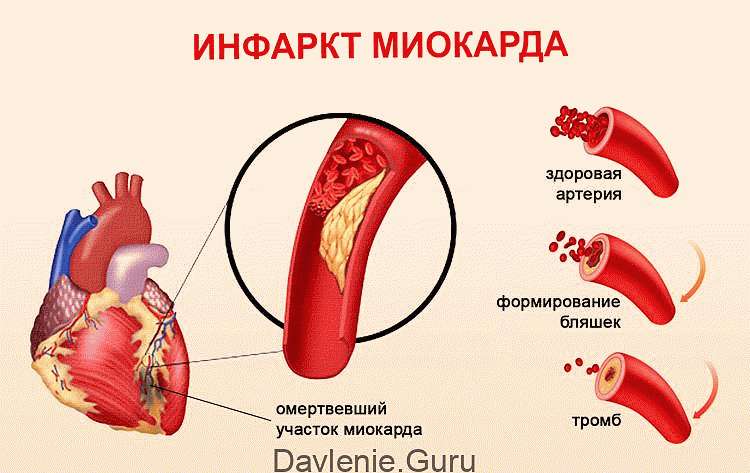

Тромбоэмболия – это прекращение кровоснабжения в проблемной ветви (там, где просвет перекрыт сгустком). Лёгочные ткани, не получающие кислород и питательные вещества, начинают отмирать. Так развивается некроз.

Такое состояние называется инфарктом, обычно он сопровождается геморрагиями. ТЭЛА не диагностируется у здорового человека, ей всегда предшествует какое-то заболевание.

Причины инфаркта легкого

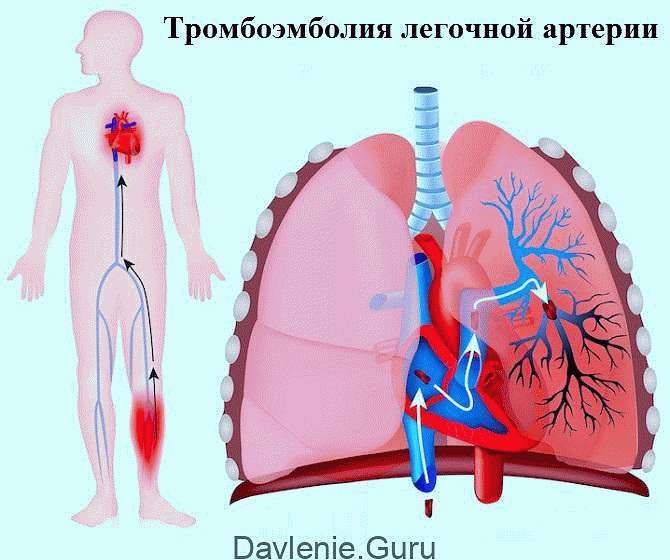

Главная причина, ответственная за блокаду кровоснабжения лёгочных артерий, это тромбы. Локализуются они обычно в зоне таза и нижних конечностей, когда тело пациента долго находится без движения.

Предпосылками может быть скелетное вытяжение при переломах и хирургических операциях. Причиной инфарктного состояния может стать присутствие в сосудистом русле потенциально тромбогенного инородного тела – такого как внутривенный катетер.

После уплотнения эмболы с кровотоком перемещаются в правую половину сердца, а оттуда – в отделы лёгких. Эти сгустки-эмболы и обуславливают название главной причины лёгочного инфаркта – тромбоэмболия.

Провоцируют лёгочный инфаркт и тромбы, сформировавшиеся прямо в сердце в результате воспаления – бактериального эндокардита.

К таким заболеваниям как инфаркт лёгкого склонны пациенты, страдающие различными патологическими сердечно-сосудистыми состояниями типа мерцательной аритмии, митрального стеноза, ИБС, инфаркта миокарда, кардиомиопатии, инфекционного эндокардита, миксомы предсердия, сердечной недостаточности, васкулитов.

Сгусток при этом образуется в ушке правого предсердия. При благоприятных условиях с током крови он переносится в артерию малого круга кровообращения. При тромбозах вен ног и тромбофлебитах глубоких вен таза самые опасные эмболы – флотирующие: они имеют одну точку фиксации в дистальном отделе венозного сосуда.

В группе риска тромбообразования в ногах и тазовой области:

- Лица старше 60 лет;

- Пациенты с гиперкоагуляцией и другими нарушениями свёртываемости крови;

- Больные, не имеющие возможность принимать пищу через ЖКТ (в венах у них для этой цели катетеры);

- Пострадавшие с травмами таза и ног;

- Лица с сердечной недостаточностью в анамнезе;

- Прооперированные в течение последних 3-х месяцев;

- Злостные курильщики;

- Пациенты с ожирением;

- Больные на ранней стадии после инсульта;

- Женщины детородного возраста, использующие эстрогены в виде оральных контрацептивов или для заместительной терапии (в период менопаузы).

Среди других, менее распространённых причин обтурации легочной артерии:

- Осложнённые роды (проникновение амниотической жидкости в тазовые вены);

- Попадание в кровоток раковых клеток (при распаде злокачественного новообразования);

- Сердечная недостаточность;

- Тромбофлебиты и другие патологии вен нижних конечностей;

- Проникновение в венозную сеть пузырьков воздуха (при хирургических операциях или неграмотном уходе за катетером);

- Переломы длинных трубчатых костей (развивается жировая эмболия);

- Продолжительная обездвиженность.

ТЭЛА может спровоцировать необходимость продолжительного постельного режима. Фактор риска иммобилизованных пациентов – застой крови в сосудах лёгких.

Риск возникновения тромбоза увеличивается при повышении давления в сосудах (лёгочная гипертензия) и воспалениях (васкулитах).

Классификация инфаркта легкого

Геморрагический инфаркт легкого – это одно из клинических проявлений ТЭЛА, такое же, как и острое легочное сердце или внезапная одышка не выявленного генеза. Состояние классифицируют в зависимости от степени поражения тромбом.

- Массивная ТЭЛА – закупорка основного ствола или главных ответвлений лёгочной артерии.

- Субмассивная тромбоэмболия – повреждение на уровне долевых и сегментарных артерий.

- ТЭЛА мелких легочных артерий.

Инфаркт лёгкого бывает первичным, когда источник отрыва сгустка неизвестен, или вторичным – как осложнение после тромбофлебита вен. Различают также ограниченный вариант (поражены субсегментарные ответвления) и обширный (зона поражения более значительна).

Состояние может быть неосложнённое и с осложнениями – с симптомами кровохарканья, абсцедирования, эмпиемой плевры, сепсиса. Закупорка ветвей вызывает ишемию легочной паренхимы с последующим наполнением повреждённых тканей кровью, которая перемещается сюда из областей с нормальным кровоснабжением.

Это механизм развития геморрагической формы лёгочного инфаркта. В области повреждения создаются условия для распространения инфекции и появления инфаркт-пневмонии.

В противном случае просвет сосудистого русла перекрывается инфицированным тромбом – развивается деструкция паренхимы и абсцесс лёгкого.

Механизм развития болезни

При тромболизации сосудов лёгкого участок ткани, где нарушен кровоток, некротизируется. Обычно в этой области уже имеется застой крови. Если кровоток направлен в противоположном направлении, кровь может пойти из легочной вены или бронхиальной артерии. Формируется инфарктное состояние спустя сутки после ТЭЛА, завершается закупорка примерно через неделю.

Инфаркт бывает и частичным, при апоплексии части легкого необратимых разрушений нет. Если область некроза инфицируется, в этой зоне развивается пневмония. В запущенном состоянии она абсцедируется – это существенно осложняет прогнозы на выздоровление. При субплевральной локализации состояния развивается геморрагический плеврит.

Обеднённая кислородом кровь перемещается от правой половины сердца к легким. Газообмен осуществляется в мелких пульмональных капиллярах: кровь расстаётся с углекислым газом и обогащается кислородом.

Оксигенированная биологическая жидкость возвращается в левую половину сердца и далее уже транспортируется по всему организму, снабжая кислородом все органы и системы.

При запущенной форме ТЭЛА по тромбированным лёгочным артериям кровь перемещается только частично (иногда кровоток полностью блокируется).

Без нормального газообмена организм страдает от кислородной недостаточности. Увеличивающиеся эмболы, перекрывающие просвет сосудов, заставляют его сокращаться с повышенной нагрузкой. Нарушение пульмонального кровоснабжения провоцирует некроз легочных тканей или инфаркт легкого.

На фоне таких стрессов для организма прогноз неблагоприятный: развивается шок, нередко и с летальным исходом.

Нарушение кровотока на отдельном участке лёгочной паренхимы, вызванное закупоркой долевых или сегментарных артерий эмболом, завершается инфарктом лёгкого в 10-25% всех случаев ТЭЛА. Диагноз тромбоэмболии не всегда устанавливают прижизненно – немало эпизодов инфаркта и нераспознанных.

В соответствии с медицинской статистикой летальный исход с таким диагнозом регистрируют в 5-30% случаев ТЭЛА. Риск фатального прогноза повышают рецидивирующие тромбозы, сопутствующие патологии, игнорирование адекватного и своевременного лечения. Правое легкое поражается инфарктом в 2 раза чаще, чем левое, а нижние доли легких – в 2 раза чаще, чем верхние.

Симптомы состояния

Признаки ТЭЛА и спровоцированного эмболией инфаркта легкого выраженные. Но если пациент не дообследован, возможны и ошибки при диагностике. Клинические проявления будут зависеть от калибра заблокированной части легочной артерии и общего состояния здоровья больного.

Пациенты с хронической обструктивной патологией легких или ИБС будут чувствовать себя гораздо хуже.

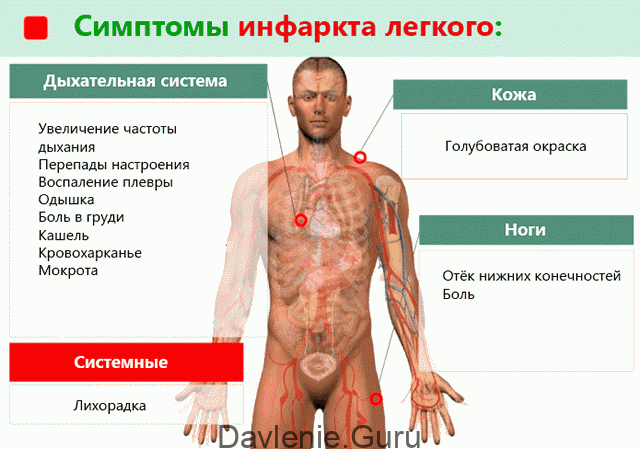

Самые распространённые проявления состояния:

- Внезапное затруднение дыхания или постепенное увеличение симптомов одышки – первый и иногда единственный признак; нехватка воздуха вызывает панику и страх смерти;

- Острая боль в грудине, аритмия, воспаление плевры (проявляется не всегда);

- Отечность и боли в ногах;

- Бледность (голубоватый оттенок) и цианоз кожи;

- Нарушения сердечного ритма типа мерцательной аритмии или экстрасистолии, учащённый пульс;

- Мокрый кашель с выделением кровянистой слизи;

- Резкое понижение давления до критического уровня, возможен кардиопульмональный шок, требующий экстренной медицинской помощи;

- Головокружение (при массивной эмболии возможна потеря сознания);

- Неустойчивое настроение, лихорадка.

При ТЭЛА пациенты испытывают психомоторное возбуждение. Объективный осмотр выявляет влажные хрипы в лёгких, повышенную температуру тела, на проблемной стороне перкуторный звук притуплён.

Возможны физикальные симптомы плеврита – изменённое дыхание, шумы от трущейся плевры. ТЭЛА, осложнённая инфарктом, иногда маскируется под симптомы острого живота. Болезненные ощущения локализуются в правой части, фиксируются ложноположительные проявления раздражения брюшины.

Диагностика состояния осложняется невозможностью собрать детальный анамнез, проанализировать факторы риска. Трудно выявить сопутствующие заболевания, предварительный диагноз определяется на основании выраженной клинической картины. Для ТЭЛА с инфарктом характерна ЭКГ, выявившая перегрузку соответствующих сердечных участков.

Рентгенография даёт возможность обнаружить изменения в плевре и лёгких. Для подтверждения диагноза используют и компьютерную томографию (КТ).

К сожалению, часто патология формируется так стремительно, что провести какие-то исследования медики просто не успевают, ведь от грамотного лечения будет зависеть жизнь больного.

Незначительные тромбы поначалу никак не беспокоят, клиническая картина усложняется, когда развивается инфаркт легкого. Его проявления:

- Кашель с мокротой и кровохарканьем;

- Острая боль на выдохе;

- Иногда – лихорадка;

- Повышение температуры (при инфицировании, если развивается пневмония).

Если помощь оказана своевременно и компетентно, признаки инфаркта легкого исчезают через 7-14 дней.

Особенности диагностики

Если подозрение на ТЭЛА появилось дома, надо срочно вызывать неотложку или отправляться самому в ближайший больничный стационар. Избежать инвалидности и рассчитывать на благоприятный прогноз можно только при ранней диагностике и адекватной терапии.

Диагностика инфаркта легкого и тромбоэмболии пульмональных сосудов предусматривает специальные методы исследований:

- Пульсоксиметрия. На пальце устанавливается датчик для контроля сатурации (степени насыщения крови кислородом). При инфаркте легкого и ТЭЛА этот параметр снижен.

- Рентгенография. Изучают изменения рисунка сосудов грудной клетки, чтобы визуализировать инфаркт лёгкого.

- КТ-ангиография – один из самых достоверных способов исследования. Компьютерную томографию с введением в сосуды маркеров проводят для выявления эмболов в просветах сосудов.

- УЗИ. Глубокие вены таза и нижних конечностей исследуются для выявления сгустков, провоцирующих ТЭЛА с последующим инфарктом.

Описание будет неполным, если не вспомнить о группе риска. У этой категории пациентов врач сразу может предположить развитие легочной тромбоэмболии.

Если клиническая картина стёрта благодаря самолечению, поставить точный диагноз будет непросто.

Лечение

В первую очередь купируют болевой синдром. Для этого используют анальгетики (как наркотические, так и ненаркотические), и сразу же госпитализируют пациента в ОРИТ.

Медикаментозная терапия при ТЭЛА нацелена на купирование признаков болезни и профилактику рецидивов. Стандартная схема лечения включает следующие лечебные мероприятия:

- Ургентную медицинскую помощь при тромбоэмболии оказывают антикоагулянтами и эуфиллином с последующей срочной госпитализацией в реанимацию.

- Чтобы приостановить увеличение сгустков и вероятность образования новых тромбов, в схему включают препараты, разжижающие кровь: Гепарин, Фраксипарин и низкомолекулярные его производные, Варфарин, Фениндион при контроле параметров коагулограммы.

- Если диагноз подтверждается, назначают фибринолитики (препараты, растворяющие эмболы). Стрептокиназу, Уроктназу, Альтеплазу или Фибринолизин вводят на фоне лечения антикоагулянтами. Эти лекарства подходят не всем (из-за солидного списка противопоказаний и побочных явлений). В частности, антикоагулянты не назначают при кровотечении, геморрагическом диатезе, язве желудка и ДПК, онкологии.

- Если организм откликается на медикаментозную терапию адекватно, вводят в курс антибиотики, а также инфузионное лечение (особенно при развитии инфаркт-пневмонии).

- При легочной эмболии с осложнением в виде гипотонии диффузно вводят вазопрессоры (Норадреналин, Допамин), Реополиглюкин.

- Применяют и специальные фильтры, отлавливающие сгустки. Устройство располагают в нижней полой вене – на пути тромба, передвигающегося из вен ног к сердцу.

- Пациентам после инфаркта лёгкого необходим назальный катетер (для кислородных ингаляций).

Если консервативная терапия положительной динамики не даёт, проводят тромбоэмболэктомию из легочной артерии с установкой кава-фильтра в систему нижней полой вены. Показания к хирургическому вмешательству выявляет хирург после осмотра (сосудистый или торакальный).

ТЭЛА с осложнением в виде геморрагического инфаркта лёгкого – состояние, опасное летальным исходом. Спасти жизнь пострадавшему способна только срочная и квалифицированная медицинская помощь. Первую помощь при инфаркте лёгкого надо оказать как можно быстрее.

Какие последствия могут быть

Инфаркт легкого – состояние тяжёлое, без своевременного адекватного лечения осложнения могут быть серьёзные. Через 10-14 дней после инфаркта возникает постинфарктная пневмония. Поначалу больные жалуются на першение в горле и дискомфорт. Сухой кашель чередуется с мокрым, появляется кровянистая слизь.

При вдохе ощущается болезненность. При анализе мокрот выявляют атипичные для пневмонии возбудителей – хламидии, грибы, микоплазмы.

При инфицировании плевральной полости развивается гнойный плеврит – осложнение пневмонии, инфаркта легкого, абсцесса. Проявляется симптомами лихорадки, озноба, тахикардии, одышки, цианоза, потливости, боли в груди, кашля.

Прогнозы плеврита неутешительны: смертность достигает 20%. Постинфарктное абсцедирование тканей органа происходит относительно быстро. Из-за некроза и распространяющейся инфекции в очаге поражения формируется полость. Абсцесс в лёгких перемещается в плевру, где и развивается её эмпиема. Если прогнозы на лечение благоприятные, легочные ткани зарубцовываются.

Спонтанный пневмоторакс, когда в плевральной полости скапливается воздух и газы, возникает при попадании в неё из альвеол воздуха. Процесс сопровождается острой болью в грудной клетке, затруднением дыхания, паническими атаками и страхом смерти. Больной выбирает вынужденное неестественное положение, в котором чувствует хоть какое-то облегчение.

Прогноз такого осложнения благоприятный, но не исключена и вероятность рецидивов. Рубцы, которые формируются на легких после инфаркта, бывают разные, клиническая картина заболевания во многом зависит от этого показателя.

Когда на легких остаётся много рубцовой ткани (диффузный пневмосклероз), пациенты жалуются на одышку, проблемы с дыханием, покалывание в грудине, упадок сил. При запущенной форме патология может перейти в сердечно-лёгочную недостаточность.

Легочные кровотечения отличаются от обычных кровянистых выделений темным цветом крови с добавлением слизи, сгустков, остатков пищи.

Профузное кровотечение опасно смертельным исходом, поэтому при первых его симптомах необходима срочная госпитализация в стационар. Там быстро выявляют источник кровотечения и локализуют его. Кровь, которая регулярно попадает в дыхательную систему, надо отхаркивать. Самое опасное осложнение этого состояния – асфиксия.

Такое осложнение как разрыв аневризмы аорты можно диагностировать по сильным пекущим и разрывающим ткани болям в грудной клетке, давление резко падает до критических отметок, могут быть и другие признаки кардиогенного шока. Если медицинская помощь не оказана вовремя, помочь пострадавшему вряд ли удастся.

При повышенной активности бактерий, вызывающих процессы гниения, в легочных тканях может развиваться гангрена. Один из первых признаков такого осложнения – дурной запах изо рта. Параллельно выделяется много слизи и мокроты, появляется кровохарканье, озноб и лихорадка, больной резко худеет.

Протекает патология очень тяжело. Запущенная форма опасна сепсисом и смертью.

Меры профилактики

Тромбоэмболия легочных артерий и спровоцированная пневмония – патологии, требующие повышенного внимания в плане профилактики. Ведь последствия для сердца и сосудов лёгких могут быть необратимыми.

Для пациентов из группы риска, которым вскоре предстоит плановая операция, актуальными будут следующие меры:

- Ношение компрессионного трикотажа – гольф, чулок, колгот, облегчающих отток крови с нижних конечностей и предупреждающих тромбообразование.

- Для профилактики образования эмбол пациентам с варикозом практикуют перевязку вен на ногах.

- Как можно более быстрое восстановление активности после оперативного вмешательства, так как продолжительный постельный режим провоцирует появление эмбол.

- Профилактический приём прописанных врачом антикоагулянтов и антиагрегантов типа Аспирина или Клопидогреля, препятствующих появлению сгустков.

- Не принимать лекарства, повышающие свёртываемость крови и способствующие образованию тромбов.

- Пациентам из группы риска следует контролировать свой вес, соблюдать диету с низким содержанием жиров, солений и прочих неполезных для организма продуктов.

- Соблюдать водный баланс с учётом своего веса (около 1,5 л чистой воды в день).

- Контролировать двигательную активность – заниматься спортом или хотя бы находить время для ежедневных пеших прогулок на свежем воздухе (не менее 1 часа).

- Бороться с вредными привычками (особенно – курением), вовремя лечить инфекционные болезни.

- Своевременно проходить профилактические осмотры.

Если соблюдать все врачебные рекомендации, после ТЭЛА, даже осложнённой инфарктом лёгкого, можно продолжать жить полноценной жизнью без особых ограничений.

Геморрагический инфаркт лёгкого – не приговор. Если медицинская помощь оказана вовремя и основной этиологический фактор выявлен, прогнозы будут благоприятными. При адекватной терапии эмболы рассасываются, кровоснабжение и трофика ишемизированной зоны восстанавливаются, пациент выздоравливает.

Источник

Инфаркт легкого – ишемия участка легочной ткани, вызванная тромбозом или эмболией ветвей легочной артерии. Клиническими признаками данной патологии могут служить резкая боль в груди, одышка, кашель с кровянистой мокротой, гипертермия, тахикардия, коллапс. Для выявления инфаркта легкого информативны рентгенография, КТ и сцинтиграфия легких, ангиопульмонография, ЭхоКГ, исследование газового состава крови. Лечение начинают с назначения антикоагулянтов и фибринолитиков, кислородотерапии; при необходимости производится эмболэктомия. В случае развития инфаркт-пневмонии показана антибиотикотерапия.

Общие сведения

Инфаркт легкого (легочная эмболия) – нарушение кровообращения на ограниченном участке легочной паренхимы, развивающееся в результате закупорки долевых, сегментарных и более мелких артерий легкого тромбом или эмболом. По имеющимся в пульмонологии данным, инфаркт легкого составляет 10-25% всех случаев ТЭЛА. Диагноз тромбоэмболии легких нередко не устанавливается прижизненно, что приводит к большому количеству нераспознанных эпизодов инфаркта легкого. При этом летальный исход от легочной эмболии регистрируется у 5%-30% больных. Отсутствие лечения, рецидивирующие тромбозы, наличие фоновой патологии являются основными факторами, повышающими риск фатальных случаев легочной эмболии. Инфаркт правого легкого встречается в 2 раза чаще, чем левого, при этом нижние доли легких поражаются в 4 раза чаще, чем верхние.

Инфаркт легкого

Причины инфаркта легкого

Инфаркт легкого чаще всего развивается у больных, страдающих сердечно-сосудистой патологией: мерцательной аритмией, митральным стенозом, ИБС и инфарктом миокарда, кардиомиопатией, инфекционным эндокардитом, миксомой предсердия, сердечной недостаточностью, васкулитами и др. При этом тромбы обычно образуются в ушке правого предсердия и при определенных условиях с током крови заносятся в артерии малого круга. Нередко причиной легочной эмболии становятся тромбозы вен нижних конечностей, тромбофлебиты глубоких вен таза. В этих случаях наибольшую опасность представляют флотирующие тромбы, имеющие одну точку фиксации в дистальном отделе венозного сосуда.

Множественные жировые эмболии легких нередко становятся осложнением переломов трубчатых костей. Известно, что постельный режим или иммобилизация конечностей даже на одну неделю существенно повышают риск эмбологенного тромбоза. Инфаркт легкого может развиться в послеродовом и послеоперационном периоде – чаще после кесарева сечения, обширных абдоминальных, торакальных и гинекологических операций, геморроидэктомии.

К вторичным предрасполагающим к легочной тромбоэмболии факторам относятся рецидивирующие венозные тромбозы в анамнезе, наследственная отягощенность по ТЭЛА, возраст старше 60 лет, гормональная контрацепция, ожирение, опухоли поджелудочной железы, легочная гипертензия и др. Потенциально опасными фоновыми болезнями крови служат серповидно-клеточная анемия, полицитемия, ДВС-синдром, гепарин-индуцированная тромбоцитопения.

Инфаркт легкого развивается в период от несколько часов до суток после обтурации долевых и сегментарных ветвей легочной артерии тромбоэмболом; полная организация инфаркта занимает примерно 7 суток. Ишемизированный участок имеет форму клина (пирамиды) различной величины с основанием, направленным в сторону периферии, а верхушкой, обращенной к корню легкого. Пораженная зона характеризуется темно-вишневым цветом, плотной консистенцией, выступает над поверхностью здоровой ткани легкого. Плевра приобретает тусклый, матовый оттенок; в ее полости часто скапливается геморрагическое содержимое. Исходами инфаркта легкого могут быть: полная резорбция, уплотнение, рубцевание, деструктивные изменения в легком (абсцесс, гангрена).

Классификация инфаркта легкого

Инфаркт легкого представляет собой один из клинических вариантов ТЭЛА, наряду с внезапной одышкой неизвестного генеза и острым легочным сердцем. В зависимости от уровня обтурации легочной артерии тромбоэмболом различают:

- массивную тромбоэмболию (эмболизация основного ствола или же главных ветвей легочной артерии)

- субмассивную тромбоэмболию (закупорка на уровне долевых и сегментарных ветвей)

- тромбоэмболию мелких легочных артерий.

Инфаркт легкого может быть первичным (с неизвестным источником отрыва тромбоэмбола) и вторичным (осложнение тромбофлебита вен); ограниченным (при обтурации субсегментарных ветвей легочной артерии) и обширным (зона поражения распространяется на большую площадь); неосложненным и осложненным (кровохарканьем, абсцедированием, эмпиемой плевры, сепсисом).

Тромбоэмболия ветвей легочных артерий вызывает ишемизацию участка легочной паренхимы с последующим переполнением поврежденной ткани легкого кровью, которая поступает в него из областей с нормальной васкуляризацией. При таком механизме развивается геморрагическая форма инфаркта легкого. В пораженной зоне создаются условия для развития инфекции, что приводит к возникновению инфаркт-пневмонии. В других случаях ветвь легочной артерии перекрывается инфицированным эмболом – в этом случае происходят деструкция паренхимы и формирование абсцесса легкого.

Симптомы инфаркта легкого

Клиническая картина инфаркта легкого обычно манифестирует спустя 2-3 дня после закупорки ветви легочной артерии тромбом. Внезапно появляется острая боль в груди; по характеру она напоминает боль при стенокардии, усиливается при кашле, дыхании, при наклонах туловища. Причиной болевых ощущений является реактивный плеврит в области некротизированного участка легкого. В случае реакции диафрагмальной плевры возможно развитие клиники «острого живота». У 30-50% больных возникает кровохарканье (в виде отдельных прожилок или появления «ржавой мокроты), у 2-6% – легочное кровотечение.

Гипертермия при инфаркте легкого носит характер субфебрилитета, может сохраняться 1-2 недели, при инфарктной пневмонии температура поднимается до 38-39°C. Перечисленным симптомам сопутствуют одышка и тахипноэ (более 20 в мин.), тахикардия с ЧСС >100 уд. в мин., аритмия (экстрасистолия, мерцание или фибрилляция предсердий), бледность или цианоз кожных покровов, артериальная гипотония вплоть до коллапса.

У 50% пациентов с диагнозом «инфаркт легкого» развивается серозный или геморрагический плеврит. Изредка у пациентов возникают церебральные расстройства, проявляющиеся обмороком, судорогами, комой; желтуха, вызванная вторичными изменениями печени и усиленным распадом гемоглобина; диспепсические явления (икота, тошнота, рвота, боли в животе). Инфицирование участка инфаркта легкого может приводить к развитию бактериальной пневмонии, кандидоза легких, абсцедирующей пневмонии, абсцесса или гангрены легкого.

Диагностика инфаркта легкого

Диагностика инфаркта легкого требует координации усилий пульмонолога и кардиолога. Физикальные исследования при инфаркте легкого выявляют ослабленное дыхание, мелкопузырчатые хрипы, шум трения плевры; укорочение перкуторного звука; систолический шум, ритм галопа, акцент и расщепление II тона на аорте. При пальпации живота может обнаруживаться увеличение печени, ее болезненность.

В лабораторных анализах (ОАК, биохимическом исследовании крови, анализе газового состава крови) отмечается умеренный лейкоцитоз, повышение активности лактатдегидрогеназы, общего билирубина (при нормальных значениях трансаминаз), признаки артериальной гипоксемии. По данным ЭКГ возможно выявление признаков перегрузки правых отделов сердца, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. ЭхоКГ-маркеры инфаркта легкого могут включать расширение и гипокинезию правого желудочка, повышение давления в легочной артерии, наличие тромба в правых отделах сердца и др. УЗДГ вен нижних конечностей часто позволяет диагностировать тромбозы глубоких вен.

Рентгенография легких в прямой и боковой проекциях (равно как КТ или МСКТ легких) обнаруживает расширение и деформацию корня легкого, участок снижения прозрачности в виде клина, наличие выпота в полости плевры. Ангиопульмонография выявляет обструкцию ветвей легочной артерии за счет внутриартериальных дефектов наполнения. Сцинтиграфия легких используется для подтверждения наличия участков снижения перфузии легких.

На основании анализа клинической картины и лабораторно-инструментальных данных инфаркт легкого приходится дифференцировать с крупозной пневмонией, спонтанным пневмотораксом, ателектазом легкого, инфарктом миокарда, перикардитом, миокардитом, переломом ребер и др.

Лечение инфаркта легкого

Первая помощь при инфаркте легкого должна быть оказана как можно раньше. Прежде всего, необходимо купировать болевой синдром с помощью ненаркотических либо наркотических анальгетиков и незамедлительно госпитализировать пациента в ОРИТ.

С целью предотвращения дальнейшего тромбообразования и препятствия увеличению уже сформировавшегося тромба используются прямые (гепарин, фраксипарин) и непрямые антикоагулянты (фениндион, варфарин) под контролем показателей коагулограммы. Антикоагулянтная терапия противопоказана при кровотечении, геморрагических диатезах, язвенной болезни желудка и ДПК, злокачественных новообразованиях. Для растворения тромбов назначается фибринолитическая терапия стрептокиназой, урокиназой, тканевым активатором плазминогена.

При легочной эмболии, осложненной артериальной гипотонией, внутривенно капельно вводятся вазопрессоры (норадреналин, допамин), реополиглюкин. В случае возникновении признаков инфаркт-пневмонии проводится антибиотикотерапия. Больные с инфарктом легкого нуждаются в ингаляциях кислорода через назальный катетер. При отсутствии положительной динамики от консервативного лечения, возможно проведение тромбоэмболэктомии из легочной артерии с установкой кава-фильтра в систему нижней полой вены. Для оценки показаний к хирургическому лечению пациент должен быть своевременно осмотрен сосудистым или торакальным хирургом.

Прогноз и профилактика инфаркта легкого

При правильно и своевременно организованной терапии инфаркт легкого не представляет большой угрозы для жизни. В редких случаях он может привести к внезапной смерти. Риск неблагоприятного исхода повышается при наличии тяжелой сердечной недостаточности, рецидивах ТЭЛА, развитии различных осложнений (постинфарктной пневмонии, отека легких, нагноительных процессов).

С учетом причин инфаркта легкого, профилактика может включать своевременное лечение тромбофлебитов, лечебную гимнастику и ранний подъем после оперативных вмешательств, ношение компрессионного трикотажа при заболеваниях вен нижних конечностей, соблюдение сроков использования внутривенных катетеров для инфузионной терапии.

Источник