Показания к хирургическому лечению сердечной недостаточности

При неэффективности терапевтического лечения ХСН и критическом обострении ситуации приходится прибегать к хирургическим и механическим методам лечения. Несмотря на их большое разнообразие, уровень доказательности эффективности и безопасности их применения, как правило, весьма низок и ограничивается отдельными эмпирическими наблюдениями. Кроме того, следует отметить, что проведение любых методов лечения подразумевает одновременное максимально эффективное медикаментозное лечение ХСН (по принципам, изложенным выше). То есть хирургия или электрофизиология не вместо, а вместе с медикаментозным лечением ХСН.

В первую очередь необходимо выделить как наиболее популярное вмешательство – операцию по реваскуляри-зации миокарда (аорто-коронарное или маммарно-коронарное шунтирование). Смертность больных в результате оперативных вмешательств прямо коррелирует с ФВ ЛЖ. Поэтому хирурги предпочитают отказываться от операций у пациентов с ФВ <35%. В связи с этим доказательства эффективности реваскуляризации миокарда у больных ХСН имеют лишь теоретическое обоснование и опыт разрозненных исследований. В настоящее время проводятся специальные крупномасштабные исследования по изучению этого вопроса (STICH).

Операция по коррекции митральной регургитации (вмешательства на клапане) позволяет улучшать симптомы ХСН у тщательно отобранной подгруппы больных (уровень доказанности В). Влияние на прогноз неизвестно.

Операция кардиомиопластики с использованием лоскута широчайшей мышцы спины неэффективна и не может быть рекомендована для лечения ХСН (класс рекомендаций I, уровень доказанности В).

Операция частичной вентрикулотомии (операция Батисты), или хирургическое ремоделирование сердца, оказалась также неэффективной и в настоящее время не может быть рекомендована для лечения ХСН (класс рекомендаций I, уровень доказанности В).

Операция трансплантации сердца традиционно считается средством выбора в лечении финальной стадии ХСН, не поддающейся эффективному терапевтическому воздействию. Однако какие-либо контролируемые исследования по оценке эффективности трансплантации сердца отсутствуют (уровень доказанности С). Вместе с тем эмпирические наблюдения подтверждают клиническую эффективность и хороший прогноз при правильном выборе показаний к оперативному лечению.

Главными ограничениями к эффективному использованию этого метода следует считать:

- отсутствие достаточного количества донорских сердец,

- проблему отторжения пересаженного сердца, требующую мощной и крайне дорогой иммуносупрессивной терапии,

- болезнь коронарных артерий пересаженного сердца, не имеющую эффективного лечения.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что трансплантация сердца не имеет серьезного будущего и, как подтверждение тому – пик использования этой методики в США пришелся на 1994 год, после чего количество вмешательств неуклонно снижается.

Главной альтернативой трансплантации может быть использование аппаратов вспомогательного кровообращения, получивших название искусственных желудочков сердца.

Вначале эти устройства использовались у больных ХСН и критическим нарушением гемодинамики, ожидающих операции по пересадке сердца (мост к трансплантации). Однако затем выяснилось, что через несколько месяцев работы вспомогательного аппарата происходило частичное восстановление функций собственного сердца.

На сегодняшний день механические искусственные желудочки сердца стали весьма миниатюрными и достаточно надежными в техническом отношении. Они полностью имплантируются в полость тела пациента и через поверхность кожных покровов к ним подходит только провод, подающий электроэнергию от портативной аккумуляторной батареи, которую пациент носит на поясе.

Созданы и успешно применяются в клинической практике особо миниатюрные искусственные желудочки, представляющие собой микротурбину приводимую в движение маленьким электродвигателем, делающим до 50 тыс. оборотов в минуту. Микротурбина и электромотор находятся на конце катетера, который путем пункции бедренной артерии проводится в аорту и устанавливается в полости ЛЖ. Подобная система способна перекачивать из полости ЛЖ в аорту до 6 литров крови в минуту, что обеспечивает полную гемодинамическую разгрузку желудочка и способствует восстановлению его сократительной способности.

На сегодня в специальных исследованиях доказано, что постановка искусственного ЛЖ улучшает прогноз больных с критической ХСН (уровень доказанности В). По своей эффективности (влиянию на выживаемость) метод постановки искусственного ЛЖ превосходит все терапевтические методы лечения.

Главным ограничением к использованию в России может оказаться высокая стоимость.

Другими ограничениями являются осложнения, главными из которых остаются вторичная инфекция, а также тромбоз аппарата и тромбоэмболические осложнения.

Для предотвращения прогрессирования ремоделирования желудочков применяется операция окутывания сердца эластичным сетчатым каркасом. Предварительные результаты использования этой методики показывают, что она предотвращает прогрессирование СН, нарастание дилатации сердца, развитие регургитации на клапанах, улучшает функциональное состояние больных и повышает действенность медикаментозной терапии. В случае использования на начальных стадиях дилатационной кар-диомиопатии имплантация сетчатого каркаса во многих случаях обеспечивает обратное развитие процесса патологического ремоделирования желудочков. Вместе с тем данная методика пока находится на этапе своего становления, и для подтверждения ее эффективности необходимы результаты клинических исследований.

Хроническая сердечная недостаточность

Рекомендации ВНОК

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Трансплантация сердца.

В РБ органная трансплантация осуществляется в соответствии с законом, в основе которого лежит “презумпция согласия”: забор органа может быть осуществлен после констатации смерти мозга, если пожелания обратного не выражены пациентом до смерти.

Реципиент.

Основная цель подбора реципиентов состоит в том, чтобы идентифицировать больных с конечной стадией СН, невосприимчивых к медицикаментозному лечению, но обладающих потенциалом для возобновления нормальной активной жизни.

Показания к трансплантации сердца.

Реципиентами является больные с терминальной стадией СН, не подлежащие медикаментозной терапии или альтернативным хирургическим методам лечения сердечной недостаточности. Прогноз однолетней выживаемости без трансплантации < 50%. Объективными критериям такого прогноза являются: ФВ ЛЖ < 20%, Na сыворотки крови < 135 мэкв/л, давление заклинивания в легочной артерии > 25 мм рт.ст, уровень норадреналина в плазме > 600 пкг/мл, кардиоторакальный индекс > 0,6, снижение максимального VO2 < 10 мл/кг/мин. на фоне максимальной медикаментозной поддержки.

Первичное обследование реципиента включает тщательный анализ анамнеза и объективное исследование: рентгенографию грудной клетки, нагрузочный тест на максимальное потребление кислорода (VO2), рутинные гематологические и биохимические тесты, серологические исследование на наличие инфекционных заболеваний определение человеческого лимфоцитарного антигена (HLA). Проведение зондирование сердца с тонометрией правых отделов сердца с целью исключения необратимой легочной гипертензии перед постановкой пациентов в лист ожидания для трансплантации сердца – обязательно.

Фармакологический мост к трансплантации.

Больные с критической стадией терминальной недостаточности требуют лечения в отделении интенсивной терапии инфузионными инотропными средствами. У больных с недостаточным эффектом медикаментозного лечения используется интрааортальная баллонная контрпульсация.

Механический мост к трансплантации. У потенциальных реципиентов, которые остаются гемодинамически нестабильными в течение 24-48 часов при максимальной фармакологической поддержке применяются устройства моно-, бивентикулярного обхода желудочков или полное искусственное сердце.

Донор подвергается скринингу в три этапа. Первый этап заключается в сборе точной информации относительно возраста пациента, роста, веса, пола, группы крови и Rh-фактора, причины смерти, лабораторных данных, включая биохимические тесты, и серологические исследования на инфекционные заболевания (цитомегаловирус, гепатиты В и С). Второй этап скрининга включает дальнейшее исследование в поисках потенциальных противопоказаний: оценивается ЭКГ, грудная рентгенография, насыщение О2 артериальный крови и ЭхоКГ. Финальный этап скрининга донора происходит во время операции забора органа: оценивается функция желудочков, клапанная или коронарная патология.

Совместимость донора и реципиента.

Критерии совместимости базируются на соответствии группы крови по АВО и размере тела пациента. Вес донора должен быть в пределах 30% веса. Проводится скрининг реципиента на титр человеческого лимфоцитарного антигена (HLA). Положительная перекрестная реакция – абсолютное противопоказание к трансплантации. Увеличение количества реактивных антител (PRA) больше 10-15% указывает на повышенную чувствительность реципиента к аллоантигенам.

В РНПЦ для трансплантации сердца используется классическая методика N.Shumway.

Успешные и долгосрочные результаты ортотопической трансплантации сердца сделали ее методом выбора для пациентов с отсутствием эффекта от медикаментозного лечения. Однако, очевидные ограничения трансплантации, включающие потребность в иммунодепрессии и дефицит донорских органов не позволяют использовать этот метод лечения у всех пациентов. В РНПЦ для решения этой проблемы широко используются альтернативные хирургические методы лечения СН.

Реваскуляризация миокарда.

Успешная реваскуляризация миокарда у больных с ФВ < 30% может быть выполнена с невысокой госпитальной летальностью. Идеальными пациентами для выполнения реваскуляризации миокарда являются больные с хорошим дистальным коронарным руслом, наличием достаточно большого объема гибернирующего миокарда и отсутствием правожелудочковой недостаточности. Диагностика жизнеспособного миокарда с помощью сцинтиграфии, позволяющей отличить гибернирующий миокард от соединительнотканного рубца, также как и стрессЭхоКГ с добутамином является обязательными тестами для прогноза восстановления функции желудочков в послеоперационном периоде. Кроме того, с целью прогнозирования исхода операции проводится исследование уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP). Уровень BNP < 400 пкг/мл является благоприятным прогностическим признаком исхода операции.

Коррекция недостаточности артриовентрикулярных клапанов.

Функциональная недостаточность атриовентрикулярных клапанов наблюдается почти у всех пациентов ишемической или дилатационной кардиомиопатией. Ишемия приводит к развитию прямой дисфункции или разрыву папиллярных мышц и формированию митральной недостаточности. Снижение контрактильности миокарда ЛЖ вызывает дилатацию его полости, дисторсию задней папиллярной мышцы и усиливает митральную регургитацию. Оратный сброс крови в левое предсердие увеличивает перегрузку объемом ЛЖ и еще больше усиливает ишемию миокарда. Возникает порочный круг, прервать который может только восстановление запирательной функции митрального клапана.

Для этого коррекции митральной недостаточности используются опорные кольца с измененной пространственной геометрией, которые позволяют снизить рецидив митральной недостаточности в отдаленном послеоперационном периоде.

Хирургическое ремоделирование левого желудочка.

Патологическое ремоделирование ЛЖ у больных с кардиомиопатией приводит к увеличению объема желудочка и напряжению его стенки. После того, как ЛЖ приобретает сферическую форму, меняется ориентация кардиомиоцитов. При одной и той же фракции укорочения фракция выброса в сферическом желудочке значительно уменьшается. При естественном течении заболевания 5-летняя выживаемость при КСИЛЖ < 100 мл/м2 составляет 85%, а при КСИЛЖ > 100 мл/м2- 53%. Таким образом, любое вмешательство, направленное на оптимизацию этих отношений, оправдано, а благоприятный прогноз для пациента возможен при снижении КСИЛЖ < 90 мл/м2 .

Способ циркулярной пластики.

Способ циркулярной пластикиразработан с учетом восстановления геометрической формы и объема ЛЖ, близких к физиологической норме для данного пациента. Расчет нужного объема производится как функция нормального ударного индекса.

Оперативная техника.

Циркулярные швы, идущие в толще тканей на глубине не менее 5 миллиметров, накладывают со стороны эндокарда с шагом рассчитанным на основании эхокардиографических данных. Формируется конус ЛЖ с заранее рассчитанным конечнодиастолическим объемом.

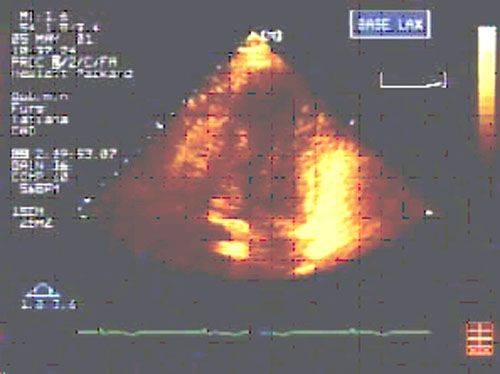

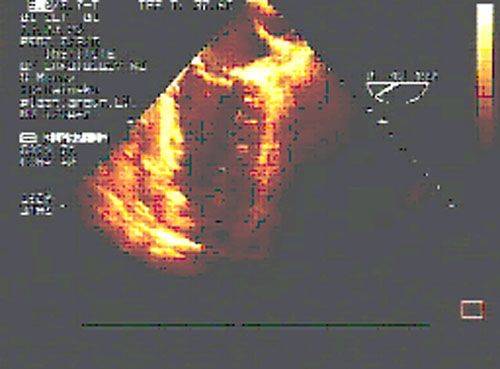

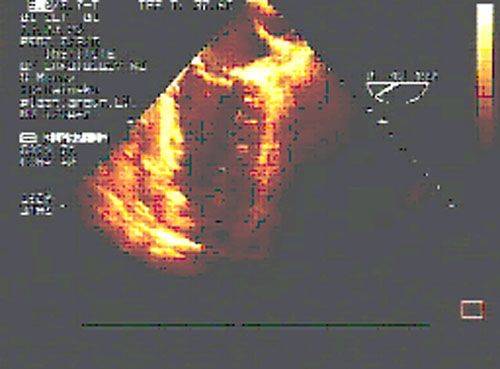

После восстановления сердечной деятельности с помощью транспищеводной ЭхоКГ проводится оценка хирургического ремоделирования ЛЖ.

|  |

| до операции | после операции |

Поддерживающее устройство сердца.

Цель использования разработанного в РНПЦ устройства состоит в пассивной поддержке желудочков и предотвращении дальнейшей их дилатации. Экспериментальные исследования показали возможность уменьшения объема желудочков, снижение напряжение стенки, улучшение контрактильности миокарда и рост ФВ. Гистологические исследования животных также демонстрировали уменьшение гипертрофии миоцитов и интерстициального фиброза, а также снижение титра биохимических маркеров СН.

Ресинхронизация сердца.

Внутри- и межжелудочковая диссинхрония, связанная с задержкой внутри- и межжелудочкового проведения, является существенным компонентом патогенеза выраженной хронической сердечной недостаточности.

При СН изменяется внутри- и межкамерное взаимодействие. Нормальный физиологический асинхронизм между межжелудочковой перегородкой (МЖП) и задней стенкой ЛЖ (около 60 мсек.) нарастает и приводит к дисфункции ЛЖ.

Ресинхронизация сердца позволяет изменить степень электромеханической асинхронии предсердий и желудочков. Критерием прогнозирования успеха кардиосинхронизации является исходная пролонгация интервала QRS >130 мсек. Наиболее информативным критерием является оценка внутрижелудочковой механической задержки сокращения – увеличение исходного внутри- или межжелудочкового механического асинхронизма > 50 мсек.

Оперативная техника.

Коррекция указанных нарушений осуществляется путем имплантации многокамерного кардиостимулятора с раздельной стимуляцией правого предсердия и желудочков. Для этого три электрода проводятся через подключичную вену и фиксируются к стенке правого предсердия, в верхушке ПЖ и через коронарный синус в левой боковой вене ЛЖ у основания сердца.

При открытых операциях реваскуляризации миокарда, ремоделирования ЛЖ или пластики митрального клапана электроды фиксируются эпикардиально – в правом предсердии и у основания сердца к обоим желудочкам.

Обязательным условием эффективности ресинхронизации является оптимизация работы кардиостимулятора.

Вспомогательное кровообращение.

Вследствие постоянного дефицита донорских органов большой группе пациентов целесообразно использовать длительную механическую поддержку кровообращения как основной терапии. Для этих целей могут быть использованы устройство Thoratec в виде моно или бивентрикулярногго обхода или аксиальный насос “HeartMate II”.

Источник

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это состояние, при котором снижается объем выбрасываемой сердцем крови за каждое сердечное сокращение, то есть падает насосная функция сердца, в результате чего органы и ткани испытывают нехватку кислорода. Этим недугом страдает около 15 миллионов россиян.

В зависимости от того, как быстро развивается сердечная недостаточность, её разделяют на острую и хроническую. Острая сердечная недостаточность может быть связана с травмами, действием токсинов, болезнями сердца и без лечения быстро может привести к летальному исходу.

Хроническая сердечная недостаточность развивается в течение длительного времени и проявляется комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение физической активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме

О причинах этого опасного для жизни состояния, симптомах и методах лечения, в том числе и народными средствами мы поговорим в этой статье.

Классификация

Согласно классификации по В. Х. Василенко, Н. Д. Стражеско, Г. Ф. Ланга в развитии хронической сердечной недостаточности выделяют три стадии:

- I ст. (HI) начальная, или скрытая недостаточность, которая проявляется в виде одышки и сердцебиения только при значительной физической нагрузке, ранее не вызывавшей её. В покое гемодинамика и функции органов не нарушены, трудоспособность несколько понижена.

- II стадия — выраженная, длительная недостаточность кровообращения, нарушение гемодинамики (застой в малом круге кровообращения) при незначительной физической нагрузке, иногда в покое. В этой стадии выделяют 2 периода : период А и период Б.

- Н IIА стадия — одышка и сердцебиение при умеренной физической нагрузке. Нерезкий цианоз. Как правило, недостаточность кровообращения преимущественно по малому кругу кровообращения: периодический сухой кашель, иногда кровохарканье, проявления застоя в лёгких (крепитация и незвучные влажные хрипы в нижних отделах), сердцебиение, перебои в области сердца. В этой стадии наблюдаются начальные проявления застоя и в большом круге кровообращения (небольшие отеки на стопах и голени, незначительное увеличение печени). К утру эти явления уменьшаются. Резко снижается трудоспособность.

- Н IIБ стадия – одышка в покое. Вся объективная симптоматика сердечной недостаточности резко усиливается: выраженный цианоз, застойные изменения в лёгких, длительные ноющие боли, перебои в области сердца, сердцебиение; присоединяются признаки недостаточности кровообращения по большому кругу кровообращения, постоянные отеки нижних конечностей и туловища, увеличенная плотная печень (кардиальный цирроз печени), гидроторакс, асцит, тяжёлая олигурия. Больные нетрудоспособны.

- III стадия (Н III) — конечная, дистрофическая стадия недостаточности Кроме нарушения гемодинамики, развиваются морфологически необратимые изменения в органах (диффузный пневмосклероз, цирроз печени, застойная почка и др.). Нарушается обмен веществ, развивается истощение больных. Лечение неэффективно.

В зависимости от фазы нарушения сердечной деятельности выделяют:

- Систолическую сердечную недостаточность (связана с нарушением систолы – периода сокращения желудочков сердца);

- Диастолическую сердечную недостаточность (связана с нарушением диастолы – периода расслабления желудочков сердца);

- Смешанную сердечную недостаточность (связана с нарушением и систолы, и диастолы).

В зависимости от зоны преимущественного застоя крови выделяют:

- Правожелудочковую сердечную недостаточность (с застоем крови в малом круге кровообращения, то есть в сосудах легких);

- Левожелудочковую сердечную недостаточность (с застоем крови в большом круге кровообращения, то есть в сосудах всех органов, кроме легких);

- Бивентрикулярную (двухжелудочковую) сердечную недостаточность (с застоем крови в обоих кругах кровообращения).

В зависимости от результатов физикального исследования определяются классы по шкале Killip:

- I (нет признаков СН);

- II (слабо выраженная СН, мало хрипов);

- III (более выраженная СН, больше хрипов);

- IV (кардиогенный шок, систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст).

Смертность у людей с хронической сердечной недостаточностью в 4-8 раз выше, чем у их сверстников. Без правильного и своевременного лечения в стадии декомпенсации выживаемость на протяжении года составляет 50%, что сравнимо с некоторыми онкологическими заболеваниями.

Причины хронической сердечной недостаточности

Почему развивается ХСН, и что это такое? Причиной хронической сердечной недостаточности обычно является повреждение сердца или нарушение его способности перекачивать по сосудам нужное количество крови.

Основными причинами болезни называют:

- ишемическую болезнь сердца;

- артериальную гипертонию;

- пороки сердца.

Существуют и другие провоцирующие факторы развития болезни:

- сахарный диабет;

- кардиомиопатия – заболевание миокарда;

- аритмия – нарушение сердечного ритма;

- миокардит – воспаление сердечной мышцы (миокарда);

- кардиосклероз – поражение сердца, которое характеризуется разрастанием соединительной ткани;

- злоупотребление курением и алкоголем.

Согласно статистике, у мужчин чаще всего причиной болезни бывает ишемическая болезнь сердца. У женщин данное заболевание вызывается в основном артериальной гипертонией.

Механизм развития ХСН

- Снижается пропускная (насосная) способность сердца – появляются первые симптомы болезни: непереносимость физических нагрузок, одышка.

Подключаются компенсаторные механизмы, направленные на сохранение нормальной работы сердца: укрепление сердечной мышцы, увеличение уровня адреналина, увеличение объема крови за счет задержки жидкости. - Нарушение питания сердца: мышечных клеток стало намного больше, а количество кровеносных сосудов увеличилось незначительно.

- Компенсаторные механизмы истощены. Работа сердца значительно ухудшается – с каждым толчком оно выталкивает недостаточно крови.

Признаки

В качестве основных признаков заболевания можно выделить такую симптоматику:

- Частые одышки – состояния, когда возникает впечатление нехватки воздуха, поэтому оно становится учащенным и не очень глубоким;

- Повышенная утомляемость, которая характеризуется быстротой потери сил при совершении того или иного процесса;

- Возрастание количества ударов сердца за минуту;

- Периферические отеки, которые указывают на плохой вывод жидкости из организма, начинают появляться с пяток, а потом переходят все выше к пояснице, где и останавливаются;

- Кашель – из самого начала одежды он сухой при этом заболевании, а потом начинает выделяться мокрота.

Хроническая сердечная недостаточность обычно развивается медленно, многие люди считают ее проявлением старения своего организма. В таких случаях больные нередко до последнего момента тянут с обращением к врачу-кардиологу. Конечно же, это затрудняет и удлиняет процесс лечения.

Симптомы хронической сердечной недостаточности

Начальные стадии хронической сердечной недостаточности могут развиваться по лево- и правожелудочковому, лево- и правопредсердному типам. При длительном течении заболевания присутствуют нарушения функции, всех отделов сердца. В клинической картине можно выделить основные симптомы хронической сердечной недостаточности:

- быстрая утомляемость;

- одышка, кардиальная астма;

- периферические отеки;

- сердцебиение.

Жалобы на быструю утомляемость предъявляет большинство больных. Наличие этого симптома обусловлено следующими факторами:

- малым сердечным выбросом;

- недостаточным периферическим кровотоком;

- состоянием гипоксии тканей;

- развитием мышечной слабости.

Одышка при сердечной недостаточности нарастает постепенно – вначале возникает при физической нагрузке, впоследствии появляется при незначительных движениях и даже в покое. При декомпенсации сердечной деятельности развивается так называемая сердечная астма ― эпизоды удушья, возникающие по ночам.

Пароксизмальная (спонтанная, приступообразная) ночная одышка может проявляться в виде:

- коротких приступов пароксизмальной ночной одышки, проходящих самостоятельно;

- типичных приступов сердечной астмы;

- острого отека легких.

Сердечная астма и отек легких являются по сути острой сердечной недостаточностью, развившейся на фоне хронической сердечной недостаточности. Сердечная астма возникает обычно во второй половине ночи, но в некоторых случаях провоцируются физическим усилием или эмоциональным возбуждением днем.

- В лёгких случаях приступ длится несколько минут и характеризуется чувством нехватки воздуха. Больной садится, в лёгких выслушивается жёсткое дыхание. Иногда это состояние сопровождается кашлем с отделением небольшого количества мокроты. Приступы могут быть редкими – через несколько дней или недель, но могут и повторяться несколько раз в течение ночи.

- В более тяжёлых случаях развивается тяжёлый длительный приступ сердечной астмы. Больной просыпается, садится, наклоняет туловище вперед, упирается руками в бедра или край кровати. Дыхание становится учащенным, глубоким, обычно с затруднением вдоха и выдоха. Хрипы в лёгких могут отсутствовать. В ряде случаев может присоединяться бронхоспазм, усиливающий нарушения вентиляции и работу дыхания.

Эпизоды могут быть столь неприятными, что пациент может бояться ложиться спать, даже после исчезновения симптоматики.

Диагностика ХСН

В диагностике нужно начинать с анализа жалоб, выявления симптомов. Пациенты жалуются на одышку, утомляемость, сердцебиение.

Врач уточняет у больного:

- Как тот спит;

- Не менялось ли за прошлую неделю количество подушек;

- Стал ли человек спать сидя, а не лежа.

Вторым этапом диагностики является физическое обследование, включающее:

- Осмотр кожи;

- Оценку выраженности жировой и мышечной массы;

- Проверку наличия отеков;

- Пальпацию пульса;

- Пальпацию печени;

- Аускультацию легких;

- Аускультацию сердца (I тон, систолический шум в 1-й точке аускультации, анализ II тона, «ритм галопа»);

- Взвешивание (снижение массы тела на 1% за 30 дней говорит о начале кахексии).

Цели диагностики:

- Раннее установление факта наличия сердечной недостаточности.

- Уточнение степени выраженности патологического процесса.

- Определение этиологии сердечной недостаточности.

- Оценка риска развития осложнений и резкого прогрессирования патологии.

- Оценка прогноза.

- Оценка вероятности возникновения осложнений заболевания.

- Контроль за течением заболевания и своевременное реагирование на изменения состояния пациента.

Задачи диагностики:

- Объективное подтверждение наличия или отсутствия патологических изменений в миокарде.

- Выявление признаков сердечной недостаточности:, одышки, быстрой утомляемости, учащённого сердцебиения, периферических отёков, влажных хрипов в лёгких.

- Выявление патологии, приведшей к развитию хронической сердечной недостаточности.

- Определение стадии и функционального класса сердечной недостаточности по NYHA (New York Heart Association).

- Выявление преимущественного механизма развития сердечной недостаточности.

- Выявление провоцирующих причин и факторов, усугубляющих течение заболевания.

- Выявление сопутствующих заболеваний, оценка их связи с сердечной недостаточностью и её лечением.

- Сбор достаточного количества объективных данных для назначения необходимого лечения.

- Выявление наличия или отсутствия показаний к применению хирургических методов лечения.

Диагностику сердечной недостаточности необходимо проводить с использованием дополнительных методов обследования:

- На ЭКГ обычно присутствуют признаки гипертрофии и ишемии миокарда. Нередко это исследование позволяет выявить сопутствующую аритмию или нарушение проводимости.

- Проба с физической нагрузкой проводится для определения толерантности к ней, а также изменений, характерных для ишемической болезни сердца (отклонение сегмента ST на ЭКГ от изолинии).

- Суточное холтеровское мониторирование позволяет уточнить состояние сердечной мышцы при типичном поведении пациента, а также во время сна.

- Характерным признаком ХСН является снижение фракции выброса, которое без труда можно увидеть при ультразвуковом исследовании. Если дополнительно провести допплерографию, то станут очевидными пороки сердца, а при должном умении можно даже выявить их степень.

- Коронарография и вентрикулография проводятся для уточнения состояния коронарного русла, а также в плане предоперационной подготовки при открытых вмешательствах на сердце.

При диагностике врач расспрашивает пациента о жалобах и пытается выявить признаки, типичные для ХСН. Среди доказательств диагноза важное значение имеют обнаружение у человека в анамнезе болезней сердца. На этом этапе лучше всего задействовать ЭКГ или определить натрийуретический пептид. Если не найдено отклонений от нормы, ХСН у человека нет. При обнаружении проявлений повреждений миокарда нужно направить больного на эхокардиографию, чтобы уточнить характер сердечных поражений, диастолические расстройства и пр.

На последующих этапах постановки диагноза медики выявляют причины хронической сердечной недостаточности, уточняют тяжесть, обратимость изменений, чтобы определиться с адекватным лечением. Возможно назначение дополнительных исследований.

Осложнения

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью могут развиться такие опасные состояния, как

- частые и затяжные пневмонии;

- патологическая гипертрофия миокарда;

- многочисленные тромбоэмболии вследствие тромбозов;

- общее истощение организма;

- нарушение сердечного ритма и проводимости сердца;

- нарушение функций печени и почек;

- внезапная смерть от остановки сердца;

- тромбоэмболические осложнения (инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочных артерий).

Профилактикой развития осложнений служат прием назначенных лекарств, своевременное определение показаний к оперативному лечению, назначение антикоагулянтов по показаниям, антибиотикотерапия при поражении бронхолегочной системы.

Лечение хронической сердечной недостаточности

В первую очередь больным рекомендуется соблюдать соответствующую диету и ограничить физические нагрузки. Следует полностью отказаться от быстрых углеводов, гидрогенизированных жиров, в частности, животного происхождения, а также тщательно следить за потреблением соли. Также необходимо немедленно бросить курить и употреблять спиртные напитки.

Все методы терапевтического лечения хронической сердечной недостаточности состоят из комплекса мероприятий, которые направлены на создание необходимых условий в быту, способствующих быстрому снижению нагрузки на С.С.С., а также применения лекарственных препаратов, призванных помогать работать миокарду и воздействовать на нарушенные процессы водно-солевого обмена. Назначение объёма лечебных мероприятий связано со стадией развития самого заболевания.

Лечение хронической сердечной недостаточности — длительное. В него входит:

- Медикаментозная терапия, направленная на борьбу с симптомами основного заболевания и устранение причин, способствующих его развитию.

- Рациональный режим, включающий ограничение трудовой деятельности согласно формами стадиям заболевания. Это не означает, что больной должен постоянно находиться в постели. Он может передвигаться по комнате, рекомендуется занятия лечебной физкультурой.

- Диетотерапия. Необходимо следить за калорийностью пищи. Она должна соответствовать назначенному режиму больного. Полным людям калорийность пищи уменьшается на 30%. А больным с истощением, наоборот, назначается усиленное питание. При необходимости проводятся разгрузочные дни.

- Кардиотоническая терапия.

- Лечение диуретиками, направленное на восстановление водно-солевого и кислотно-щелочного баланса.

Пациенты, имеющие первую стадию, вполне трудоспособны, при второй стадии отмечается ограниченность в трудоспособности или абсолютно она утрачена. А вот при третьей стадии больные с хронической сердечной недостаточностью нуждаются в уходе постоянного характера.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение хронической сердечной недостаточности направлено на повышение функций сокращения и избавления организма от избытка жидкости. В зависимости от стадии и тяжести симптомов при сердечной недостаточности назначаются следующие группы препаратов:

- Вазодилататоры и ингибиторы АПФ – ангиотензин-превращающего фермента (эналаприл, каптоприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл) – понижают тонус сосудов, расширяют вены и артерии, уменьшая тем самым сопротивление сосудов во время сердечных сокращений и способствуя увеличению сердечного выброса;

- Сердечные гликозиды (дигоксин, строфантин и др.) – повышают сократимость миокарда, увеличивают его насосную функцию и диурез, способствуют удовлетворительной переносимости физических нагрузок;

- Нитраты (нитроглицерин, нитронг, сустак и др.) – улучшают кровенаполнение желудочков, увеличивают сердечный выброс, расширяют коронарные артерии;

- Диуретики (фуросемид, спиронолактон) – уменьшают задержку избыточной жидкости в организме;

- Β-адреноблокаторы (карведилол) – уменьшают частоту сердечных сокращений, улучшают кровенаполнение сердца, повышают сердечный выброс;

- Препараты, улучшающие метаболизм миокарда (витамины группы В, аскорбиновая кислота, рибоксин, препараты калия);

- Антикоагулянты (аспирин, варфарин) – препятствуют тромбообразованию в сосудах.

Монотерапия при лечении ХСН применяется редко, и в этом качестве могут быть использованы только иАПФ при начальных стадиях ХСН.

Тройная терапия (иАПФ + диуретик + гликозид) – была стандартом в лечении ХСН в 80-х годах, и сейчас остается действенной схемой в лечении ХСН, однако для пациентов с синусовым ритмом рекомендуется замена гликозида на бета-адреноблокатор. Золотой стандарт с начала 90-х годов по настоящее время – комбинация четырех препаратов – иАПФ + диуретик + гликозид + бета-адреноблокатор.

Профилактика и прогноз

Для предотвращения сердечной недостаточности необходимо правильное питание, достаточная физическая активность, отказ от вредных привычек. Все заболевания сердечно-сосудистой системы должны быть своевременно выявлены и пролечены.

Прогноз при отсутствии лечения ХСН неблагоприятный, так как большинство болезней сердца приводят к его изнашиванию и развитию тяжелых осложнений. При проведении медикаментозного и/или кардиохирургического лечения прогноз благоприятный, потому что наступает замедление прогрессирования недостаточности или радикальное излечение от основного заболевания.

(Visited 11 759 times, 13 visits today)

Источник