Первая помощь при ишемическом инсульте в стационаре

А.П. СКОРОХОДОВ, заведующий нейрососудистым отделением ГКБ СМП №1, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии с нейрохирургией ИПМО ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Острый инсульт является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. По данным ВОЗ, инсульт является второй по частоте причиной смерти. В Европе каждый год возникает около 1 млн острых ишемических инсультов (ИИ). В России ежегодно регистрируется более 400 тысяч инсультов, из них ишемические составляют 80—85%. До недавнего времени во взглядах на проблему неотложной помощи больным с инсультом доминировал «терапевтический нигилизм». Однако улучшение понимания патофизиологических процессов и новые лечебные технологии изменили ведение больных с инсультом.

Основными этапами медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) являются следующие: догоспитальный, госпитальный, амбулаторно-поликлинический.

1. Догоспитальный этап

Он включает диагностику ОНМК, неотложные лечебные мероприятия, а также экстренную госпитализацию больного. Здесь необходим вызов врача скорой помощи, который должен прежде всего осмотреть больного, собрать анамнез, исключить другие причины ухудшения состояния (ими могут быть гипергликемия, гипогликемия, отравление, инфекция, черепно-мозговая травма, обмороки, мигрень, почечная или печеночная недостаточность), наконец, установить диагноз инсульта пока не уточненного характера.

Основную роль при этом играет анамнез, тщательно собранный со слов род-ственников, окружающих или самого больного, а также характеристика развития неврологических нарушений во времени. Внезапное и острое, в течение нескольких секунд или минут, развитие неврологического дефицита в виде слабости и/или онемения конечностей, лица и, нередко, нарушения речи у лиц, как правило, среднего или пожилого возраста на фоне значительного эмоционального, физического напряжения или сразу после сна, приема горячей ванны, при высоком или, наоборот, низком артериальном давлении позволяет достаточно точно поставить диагноз ОНМК.

Основные этапы медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения:

1. Догоспитальный.

2. Госпитальный.

3. Амбулаторно-поликлинический.

Наступление инсульта, как правило, сопровождается внезапным появлением у пациента следующих симптомов:

Однако надо помнить и о возможном развитии других симптомов и их комбинаций. Это, например, различные виды нарушений уровня бодрствования от оглушения до сопора и комы, глотания или координации движений; появление двоения в глазах, головокружения.

Неотложные лечебные мероприятия

Неотложные мероприятия бригады врачей скорой медицинской помощи по прибытии к больному инсультом должны включать в себя комплекс обязательных мер, которые проводятся сразу же после общего осмотра больного.

Оценка адекватности оксигенации и ее коррекция

О неадекватности оксигенации свидетельствуют:

увеличение частоты и аритмичность дыхательных движений;

цианоз видимых слизистых оболочек и ногтевых лож;

участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры;

набухание шейных вен.

Наиболее простым способом улучшения оксигенации является подача больному через носовые ходы кислорода со скоростью 2—4?л/мин. Обеспечение эффективной оксигенации при необходимости осуществляется постановкой воздуховода и очищением дыхательных путей. При нарушениях дыхания противопоказаны: лобелин гидрохлорид (угнетает дыхание, может спровоцировать тонико-клонические судороги, снижает артериальное давление (АД) и вызывает рвоту); цитизин (обладает очень кратковременным действием и не стабилизирует нормальное дыхание); камфора, прокаин с сульфокамфорной кислотой, никетамид (способствуют развитию судорожного синдрома и угнетают дыхание).

Коррекция нарушений кровообращения

Осуществляется путем стабилизации АД на уровне 180/100 мм рт. ст. у больных с артериальной гипертонией и на уровне 160/90?мм?рт.?ст. у нормотоников. Снижать АД в тех случаях, когда оно превышает указанные величины, не следует более чем на 15—20% от исходных. Наиболее часто применяют каптоприл 6,25—12,5 мг или эналаприл 5—10 мг. При недостаточной эффективности возможно введение в/в 1—2?мл 1%-ного раствора проксодолола в течение 1?минуты, повторно каждые 5 минут до достижения эффекта, но не более 10 мл 1%-ного раствора. Не рекомендуется назначать нифедипин из-за риска резкого снижения АД.

При артериальной гипотензии рекомендуется применение симпатомиметиков, препаратов, улучшающих сократимость миокарда (сердечные гликозиды), объемовосполняющих средств (низкомолекулярные декстраны, крахмалы и кристаллоидные растворы).

Купирование психомоторного

возбуждения, судорог

С этой целью используются бензодиазепины короткого действия, вводимые внутривенно: диазепам 0,2—0,4мг/кг, мидазолам 0,2—0,4 мг/кг. При неэффективности применяют вольпроат натрия (в/в 6 мг/кг в течение 3 минут с последующим переходом на 1—2 мг/кг/ч); тиопентал натрия (флакон растворяют 10 мл физиологического раствора натрия и вводят внутримышечно из расчета 1 мл на 10 кг веса больного).

Определение уровня глюкозы в крови

и его коррекция

Определение уровня глюкозы в крови проводится с помощью стандартного экспресс-теста. Коррекция при высоких значениях глюкозы осуществляется простым инсулином, при низком содержании — с помощью в/в водимого 40%-ного раствора глюкозы. При отсутствии возможности провести определение глюкозы в крови, но подозрении на нарушение углеводного обмена следует руководствоваться правилом: гипогликемия более опасна для жизни, чем гипергликемия. Исходя из этого, рекомендуется внутривенное введение 50—60 мл 40%-ной глюкозы. При наличии гипогликемии этим можно спасти больного, в то же время при гипергликемии дополнительное введение данного количества глюкозы не приведет к трагическим последствиям.

Первостепенные задачи оказания медицинской помощи больным с острым тяжелым инсультом на догоспитальном этапе — это поддержание жизненно важных функций и немедленная доставка пациента в соответствующий стационар. Противопоказанием для госпитализации больного с ОНМК является только его агональное состояние.

2. Госпитальный этап

При поступлении больного в стационар все последующие мероприятия должны проводиться в максимально сжатые сроки. Это, прежде всего, касается пациентов, у которых инсульт развился менее 3-х часов назад и еще есть возможность определения характера инсульта и проведения тромболизиса при его ишемическом генезе.

Тромболитическая терапия при ИИ должна проводиться в стационарах скорой медицинской помощи, в условиях отделения нейрореанимации или блока интенсивной терапии, при условии обязательного наличия в структуре стационара круглосуточных служб нейровизуализации с использованием компьютерной или магнитно-резонансной томографии и лабораторной диагностики.

Тромболизис может проводиться только после исключения геморрагического характера поражения мозга. Желательным также является первичное проведение и мониторирование ультразвуковой транскраниальной допплерографии для уточнения факта окклюзии артерии, верификации локализации окклюзии и контроля за постепенным открыванием сосуда.

Важнейшие задачи оказания медицинской помощи больным с острым тяжелым инсультом на догоспитальном этапе — это поддержание жизненно важных функций и немедленная доставка пациента в стационар. Противопоказанием для госпитализации больного с ОНМК является только его агональное состояние.

Необходимо максимально стремиться к сокращению времени от момента поступления больного в стационар до начала внутривенного введения алтеплазы (время «от двери до иглы»).

- Врач скорой помощи должен по телефону сообщить в блок интенсивной терапии неврологического отделения о том, что он транспортирует больного с ишемическим инсультом, которому показана тромболитическая терапия.

- Врач-невролог блока встречает больного в приемном отделении и транспортирует вместе с медперсоналом приемного отделения на компьютерную томографию. За время транспортировки и проведения этого обследования уточняет анамнез у родственников или самого больного.

- Осмотр и оценка неврологического статуса по шкале NIHSS.

- Измерение уровня АД на обеих руках.

- Установка кубитального периферического венозного катетера.

- Измерение уровня глюкозы в сыворотке крови.

- Забор крови и выполнение следующих лабораторных анализов:

- количество тромбоцитов;

- активированное частичное тромбопластиновое время;

- международное нормализованное отношение (МНО).

- В случае, если больной соответствует критериям включения его в тромболитическую терапию, после осмотра неврологом и выполнения компьютерной томографии головного мозга необходимо обеспечить мониторирование следующих жизненно важных функций в блоке в течение как минимум 48 часов:

- уровня АД;

- частоты сердечных сокращений (ЧСС);

- частоты дыхания (ЧД);

- температуры тела;

- сатурации кислородом (SaO2).

Подчеркну, что введение алтеплазы должно быть начато как можно раньше от начала заболевания. Рекомендуемая доза — 0,9 мг/кг массы тела (максимальная доза 90 мг). 10% всей дозы для пациента вводится в виде болюса внутривенно струйно в течение 1 минуты. Оставшаяся доза вводится внутривенно капельно в течение 1 часа.

Во время и после проведения тромболизиса чрезвычайно важен мониторинг основных жизненно важных функций: АД, ЧСС,ЧД, температуры тела, SaO2 .Во время процедуры тромболитической терапии необходимо контролировать динамику неврологического статуса, наиболее оптимальным является использование шкалы для оценки неврологического дефицита (шкала NIHSS).

Комплекс мероприятий, обязательных для проведения в стационаре:

- общие медицинские мероприятия—наблюдение и уход за больным;

- профилактика и лечение основных неврологических осложнений;

- специальные методы лечения инсульта;

- профилактика и лечение экстрацеребральных осложнений;

- реабилитационные мероприятия;

- мероприятия по ранней профилактике повторного инсульта.

Наблюдение за больным

Наблюдение за больным необходимо для выработки адекватной тактики по его ведению и включает в себя ряд мероприятий: мониторинг неврологического статуса, оксигенации крови, АД, ЭКГ, внутричерепного давления и церебрального перфузионного давления, центрального венозного давления; контроль основных параметров гомеостаза.

Уход за больным

Уход за больными в острой стадии инсульта, которые часто не только не могут самостоятельно повернуться в кровати, но и находятся в бессознательном состоянии, также является крайне ответственным мероприятием. Он должен включать в себя ежедневное выполнение следующих действий:

- повороты с боку на бок;

- протирание тела;

- регулярные клизмы и опорожнение мочевого пузыря;

- введение адекватного объема жидкости;

- туалет рото- и носоглотки;

- санация трахеобронхиального дерева (при проведении искусственной вентиляции легких);

- контроль за глотанием и питанием;

- профилактика стрессорных язв желудочно-кишечного тракта;

- антибактериальная терапия по показаниям;

- профилактика ДВС-синдрома и тромбоэмболии легочной артерии;

- проведение пассивной гимнастики и массажа.

Лечение основных неврологических осложнений

К основным патогенетическим изменениям мозга в процессе развития инфаркта мозга, сопровождающимся характерными неврологическими нарушениями, относятся следующие: отек мозга и острая обструктивная гидроцефалия.

Для лечения отека мозга необходима гипервентиляция в условиях искусственной вентиляции легких, снижение РаСО2 до уровня 30 мм рт. ст. Из осмотических диуретиков чаще всего используется маннитол внутривенно капельно в первоначальной дозе 0,5—2,0 г/кг массы тела в течение 20—25 минут, а затем в дозе, составляющей половину от первоначальной, каждые 4—6?часов, не более 3—4 суток. В случае отсутствия маннитола или при невосполненной гиповолемии внутривенно каждые 3—6?часов вводится по 100—150 мл 3%-ного раствора натрия хлорида в течение того же периода.

Оптимальной является следующая модель

этапной реабилитации после инсульта:

1-й этап – реабилитация начинается в неврологическом отделении больницы, куда доставлен больной бригадой скорой помощи;

2-й этап – по окончании острого периода с полным восстановлением нарушенных функций больной выписывается на амбулаторное долечивание или переводится в санаторий, а больной с выраженным двигательным дефицитом переводится в реабилитационное отделение.

3-й этап – амбулаторная реабилитация, реабилитация на дому.

Основными методами лечения острой обструктивной гидроцефалии являются дренаж боковых желудочков, декомпрессия задней черепной ямы и/или удаление некротизированной ткани при инфаркте мозжечка.

Нейропротекция

Нейропротекция — комплекс универсальных методов защиты мозга от структурных повреждений. Она должна начинаться уже на догоспитальном этапе лечения и продолжаться в стационаре.

С целью метаболической защиты мозга при любом типе инсульта используют препараты, корригирующие энергетический обмен, антиоксиданты и средства, обладающие нейротрансмиттерным и нейромодуляторным действием:

- пирацетам 12 г внутривенно;

- глицин сублингвально по 1—2?г в сутки;

- семакс 1% по 3 капли эндонозально;

- депротеинизированный гемодериват внутривенно 10—20%-ный инфузионный раствор по 250 мл;

- сернокислая магнезия 25%-ная 20,2?мл в 200 мл изотонического раствора натрия внутривенно капельно 2 раза в день;

- метилэтилпиридинол по 15 мл 1%-ного раствора внутривенно;

- церебролизин 10—30 мл внутривенно;

- кортексин 10 мг внутримышечно;

- этилметилгидроксипиридин сукцинат по 200—300 мг внутривенно капельно;

- холин альфосцерат по 1 г внутривенно капельно и др.

Антитромбоцитарные препараты

- ацетилсалициловая кислота 1 мг/кг массы тела;

- дипиридамол 25 мг 3 раза в день;

- клопидогрель 75 мг 1 раз в день;

- пентоксифиллин 200 мг внутривенно капельно и др.

Вазоактивные препараты

- винпоцетин 10—20 мг внутривенно капельно;

- ницерголин 4 мг внутримышечно;

- аминофиллин 10 мл внутривенно и др.

Улучшение церебральной перфузии и улучшение реологических свойств крови

- реополиглюкин 200—400 мл внутривенно капельно;

- декстран 400 мл внутривенно капельно.

Антикоагулянты прямого действия — по показаниям

- гепарин 5000 ЕД 4—6 раз в сутки подкожно;

- фраксипарин 7500 ЕД подкожно 2 раза в сутки.

Антикоагулянты непрямого действия (оральные антикоагулянты)

- варфарин 2—5 мг в сутки под контролем МНО;

- фениндион 100 мг/сутки.

3. Амбулаторно-поликлинический этап

Реабилитация — комплекс мероприятий (медикаментозных, физических, педагогических, психологических, правовых), направленных на восстановление нарушенных в результате заболевания функций, социальной адаптации, качества жизни, а тогда, когда это возможно, и трудоспособности. Реабилитация также должна включать профилактику постинсультных осложнений и профилактику повторных инсультов. Длительность реабилитации определяется сроками восстановления нарушенных функций. Следует помнить, что максимальное улучшение двигательных функций отмечается в первые 6 месяцев, бытовых навыков и трудоспособности — в течение 1 года, речевых функций — на протяжении 2—3?лет с момента развития инсульта.

Оптимальной является следующая модель этапной реабилитации после инсульта:

- 1-й этап — реабилитация начинается в неврологическом отделении больницы, куда доставлен больной бригадой скорой помощи;

- 2-й этап — по окончании острого периода с полным восстановлением нарушенных функций больной выписывается на амбулаторное долечивание или переводится в санаторий, а больной с выраженным двигательным дефицитом переводится в реабилитационное отделение.

- 3-й этап — амбулаторная реабилитация, реабилитация на дому.

Источник

Острое нарушение церебрального кровообращения представляется сложной проблемой современной неврологии.

Несмотря на наличие четкой методики оказания первой помощи и госпитальных мероприятий, необходимо действовать максимально быстро, что требует от врача скорости реакции и высокой квалификации. От этого зависит жизнь пациента, вероятность сохранения неврологических функций.

Лечение инсульта заключается в устранении провоцирующего элемента, восстановления минимальной жизнедеятельности, борьбы с дополнительными поражающими факторами (гематома, тромб и прочие).

Первый этап строго госпитальный, потому как вылечить подобное состояние невозможно дома. Длительность составляет порядка месяца, бывает чуть больше.

Основа терапии — медикаменты, препараты для разжижения крови, снижения артериального давления. Операции требуются в крайнем случае. Это не курация самого состояния, а устранение его последствий.

Если смотреть на вопрос глобально, лечение включает в себя три аспекта:

- Оказание первой доврачебной помощи. С момента обнаружения симптомов и до приезда докторов. Действия направлены не столько на терапию, сколько на стабилизацию состояния пострадавшего, чтобы оно не ухудшалось и не привело к осложнениям или гибели.

Учитывая низкую информированность населения в России и странах бывшего Союза, можно предположить, что основная доля осложнений, плачевных последствий происходит именно на этом этапе, что и обуславливает в целом негативные прогнозы и неблагоприятные исходы.

Как показывает статистика, это правда.

- Первичные госпитальные мероприятия. Лечение, направленное на коррекцию жизненно важных показателей и сохранение основных функций: дыхания, сердечной деятельности, рефлексов. Этот этап экстренный, не терпит промедлений.

Задача специалистов отграничить разные виды инсультов, а также от прочих патологических процесса.

Существует масса заболеваний, имеющих схожую клиническую картину. Это налагает на медицинский персонал существенную ответственность.

- Дальнейшая терапия, восстановление нормальных жизненно важных функций в поздний госпитальный период. Поддерживающее лечение. Это реабилитационный этап. Он играет наибольшую роль в превенции рецидивов, а также восстановлении функций ЦНС.

Все три задачи решаются постепенно. Первая не относится к специалистам. Лицам без медицинского образования настоятельно рекомендуется ознакомиться с базовыми правилами оказания неотложных действий при острой ишемии головного мозга.

Первая помощь на догоспитальном этапе

Начинается незамедлительно. Главное, что стоит сделать окружающим или самому пострадавшему — вызвать скорую медицинскую помощь.

Своими силами невозможно не то что вылечить инсульт, но даже и определить неотложное состояние.

Учитывая, что специалисты не в силах диагностировать нарушение мозгового кровообращения на глаз, становится понятно, каковы шансы на то же самое у человека без медицинских познаний.

При вызове рекомендуется рассказать диспетчеру о симптомах пострадавшего, ничего не скрывая, можно предположить причину негативного состояния.

Дело в том, что в России и странах бывшего Союза имеет место высокая загруженность бригад скорой помощи. Потому телефонист вынужден ранжировать ситуации по мере срочности. Если скрыть какие-либо детали, есть вероятность длительного многочасового ожидания.

До приезда докторов алгоритм такой:

- Усадить человека. Угол между туловищем и поясницей должен быть около 45 градусов. Укладывать нельзя ни в коем случае, потому как велика вероятность отека головного мозга со всеми вытекающими последствиями (стремительное развитие вторичного неотложного состояния приведет к вклинению ствола головного мозга в заднее черепное отверстие и скоропостижной смерти больного).

- Открыть окно или форточку для притока свежего воздуха. Это обеспечит лучшее снабжение церебральных структур кислородом, что снизит риски дальнейшего прогрессирования гибели нервных скоплений.

- Успокоить человека. Негативные эмоции имеют физические проявления. Выбрасываются гормоны стресса, сосуды мозга суживаются, что приводит к росту артериального давления, а также дальнейшему прогрессированию дистрофического процесса.

- Расстегнуть галстук, ослабить воротник рубашки, снять тугие нательные украшения. Давление на каротидный синус, что расположен в области сонной артерии приведет к рефлекторному падению давления и частоты сердечных сокращений. В условиях ишемии церебральных структур это гибельно скажется на пациенте. Питание ослабнет еще больше, а значит не за горами смерть от прогрессирующей дыхательной или сердечной недостаточности, прочих осложнений.

- Не стараться расспросить пациента, побеседовать с ним. Человек находится в тяжелом состоянии, потому нужно обеспечить полный покой, тишину.

- Голову изначально повернуть на бок. Инсульт нередко сопровождается потерей сознания, а затем и рвотой. Рефлекторного характера, независимо от полноты желудка. Это поможет избежать аспирации: попадания содержимого пищеварительного тракта в дыхательные пути.

- Руки и ноги стоит опустить. Во избежание усиления периферического кровотока за счет ослабления церебрального. Гемодинамика нестабильна, потому нужно как можно меньше двигаться.

- Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление и частоту сокращений сердца. Лучше каждые 10-20 минут, фиксировать показатели. Затем передать врачам из бригады скорой помощи, чтобы те могли оценить уровни в динамике. Это позволить сориентироваться в нарушении.

По прибытии докторов нужно рассказать о состоянии, кратко и по существу. По необходимости сопроводить человека в стационар.

Что делают врачи

Что же касается профессиональной первой помощи в рамках транспортировки в больницу. Пациента также усаживают с приподнятой головой, дают ингаляции кислорода, чтобы восстановить нормальное обеспечение церебральных тканей.

Далее вводят диуретики экстренного действия (осмотические мочегонные), средства для восстановления артериального давления (Дибазол и прочие).

По прибытии пациента помещают в реанимационное отделение для коррекции состояния.

Принципиальной разницы порядка осуществления первой помощи при ишемическом и геморрагическом инсульте нет. С тем различием, что разрыв сосуда снижает шансы на успех. Времени гораздо меньше.

Исходить всегда нужно из худшего предположения.

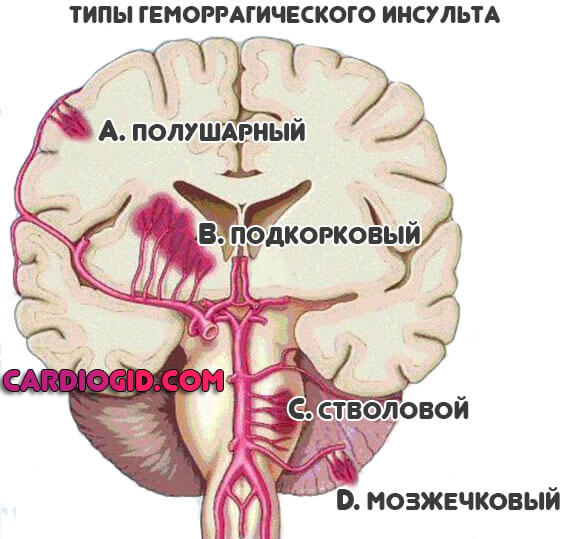

Лечение геморрагического инсульта

Последующий период напрямую связан с видом острой недостаточности церебрального кровообращения.

Под описанным состоянием понимается разрыв сосуда с излиянием крови в окружающее пространство.

Классифицируют патологический процесс по-разному. Принципы первичной терапии примерно одинаковы, отличия наблюдаются в последующий период.

Основу составляет применение медикаментов:

- Корректоры артериального давления. В зависимости от области поражения головного мозга, показатель может падать или подниматься выше нормального. В первом случае показано применение тонизирующих средств (Адреналин, Эпинефрен, Допамин). Во втором лекарств противогипертензивного свойства (Каптоприл, Энап и прочие). Ситуация оценивается по преимущественному симптому, потому так важно еще на этапе оказания первой помощи контролировать уровень АД.

- Введение белков-альбуминов. Способствует сокращению области поражения головного мозга, предотвращает развитие экспансии процесса, распространения.

- Противоаритмические. Только если затронуты подкорковые структуры. Особенно ствол головного мозга. Обычно ограничиваются бета-блокаторами. Какими именно — определяет специалист.

- Водно-солевые растворы. Подойдет и классические натрий-хлористый. Для восстановления метаболизма в церебральных структурах.

- Противосудорожные препараты. Если имеют место тонические или тонико-клонические спазмы, в рамках эпилептического припадка или вне такового.

- Средства для борьбы с рвотой. Например, Церукал. По показаниям.

- Церебропротекторы. Позволяют защитить головной мозг от прогрессирования патологического процесса. Используются такие наименования как Актовегин, Пирацетам, Глицин (ноотроп) и прочие, по назначению невролога.

Этого достаточно на раннем этапе для коррекции состояния больного.

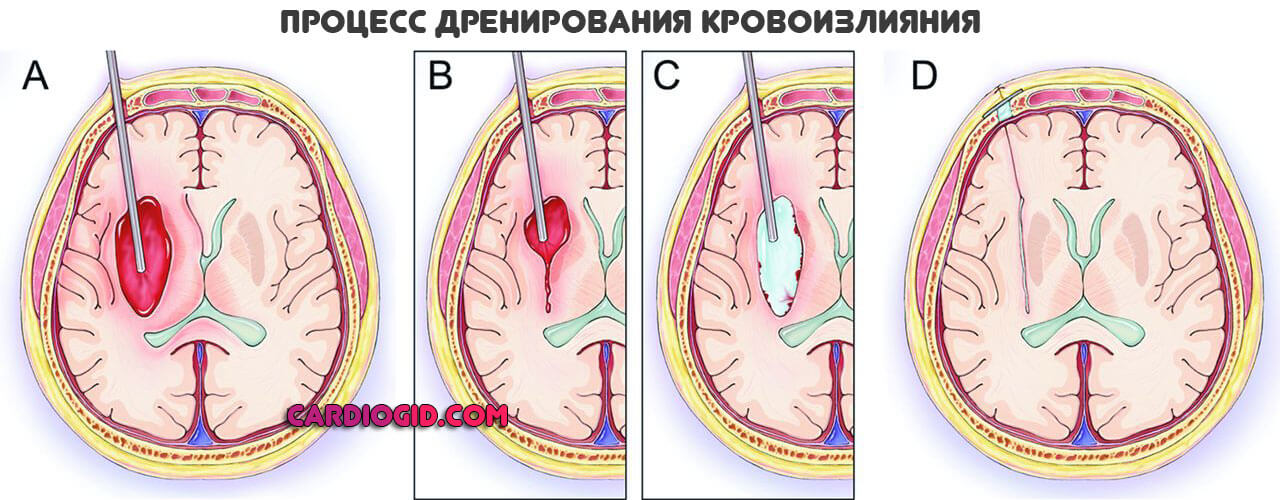

По необходимости проводится оперативное лечение. Этой крайний случай. Прежде чем прибегать к столь радикальным мерам, нужно провести тщательную диагностику.

Обычно достаточно МРТ и электроэнцефалографии. Если имеет место риск неврологического дефицита, отека мозга, компрессия здоровых тканей и прочие факторы риска, хирургическое вмешательство целесообразно.

Проводится оно классическим доступом с трепанацией черепа.

Лечение ишемического инсульта

Считается несколько менее опасный видом патологического процесса, что не всегда справедливо. Зависит от обширности.

Хотя, действительно, один из факторов поражения (гематома, которая сдавливает ткани и может привести к их некроза) отсутствует, что облегчает терапию. Лечение строго медикаментозное.

Используются препараты нескольких фармацевтических групп:

- Противотромбические или антиагреганты. Предотвращают образование кровеносных сгустков. В ходе развитие ишемического инсульта слипшиеся клетки-тромбоциты не встречаются, однако именно тромбы могут стать причиной неотложного состояния.

Далеко не всегда они развиваются непосредственно в церебральных сосудах. Чаще в области нижних конечностей. Наиболее активно используется Аспирин и другие вариации ацетилсалициловой кислоты.

Внимание:

Важно четко отганичить разные формы цереброваскулярной недостаточности. Потому как при геморрагии применение подобных средств противопоказано.

- Ангиопротекторы. Защищают сосуды от деструкции и влияния негативных факторов. Повышают эластичность. Это профилактика как повторной ишемии, так и разрыва кровоснабжающих структур. Классические медикамент данной группы — Анавенол.

- Лечить инсульт, продолжают цереброваскулярными средствами. Частично они уже были названы. Это Актовегин и Пирацетам. В форме внутримышечных инъекций. Способствуют нормализации питания головного мозга, восстанавливают адекватную трофику, что важно для коррекции состояния.

- Ноотропные средства. Используются также практически сразу. Восстанавливают метаболические процессы.

Эти же медикаменты могут применяться в реабилитационный период в рамках коррекции когнитивных функций, интеллекта и памяти. Глицин и прочие аналоги.

Ноотропы часто провоцируют аллергические реакции, потому рекомендуется тщательно следить за состоянием и самочувствием.

Внимание:

Применение средств противопоказано при наличии опухолей церебральных структур, потому как начнется активный рост образований.

- Противогипертензивные или препараты для повышения артериального давления. В зависимости от первичного состояния и его причины.

Сразу после поступления в стационар применяются тромболитики. Они отличаются от антиагрегантами целью использования. Если вторые назначаются в рамках превенции, первый растворяют уже существующие кровяные сгустки.

Лечение при инсульте ишемического типа преследует решение трех задач:

- Превенция рецидива. Вероятность повторного эпизода цереброваскулярной недостаточности в первые несколько дней составляет более 50%, затем постепенно снижается. Риск сохраняется на протяжении всей жизни больного, хотя и в незначительной мере.

- Рассасывание тромба, удаление холестериновой бляшки. То есть устранение первопричины патологического состояния.

- Восстановление нормального питания тканей.

Хирургическое вмешательство практикуется крайне редко. Однако, в некоторых случаях без него не обойтись. Абсолютные показания к операции — запущенный атеросклероз, с кальцификацией холестериновой бляшки или стойким сужением сосуда.

В первом случае показано механическое удаление образования. Во втором — баллонирование или стентирование (физическое расширение просвета артерии).

Возможны варианты с анверизмами или мальформациями. Разрыв подобных образований не считается цереброваскулярной недостатчностью, хотя дискуссии о терминологических особенностях активно проводятся.

Препараты после ишемического инсульта представлены цереброваскулярными средствами, тромболитиками, антиагрегантами, ангиопротекоррами, тонизирующими, противогипертензивными.

Подобный комплекс назначается целиком, исходя из показаний. Каждый медикамент решает одну конкретную задачу.

Дальнейшее ведение пациентов, реабилитация

Вылечить инсульт как таковой нельзя. Это ошибочное понятие. Развиваются необратимые изменения в головном мозгу. Задача периода восстановления — научить здоровые структуры работать за погибшие.

Церебральные ткани обладают колоссальной адаптивностью, потому можно рассчитывать на качественное восстановление.

Принципиальной разницы, какой инсульт произошел: геморрагический или ишемический, на данном этапе нет. Не считая возможной тяжести неврологического дефицита.

Мероприятия по реабилитации продолжаются около года. Первые месяц и даже два пациент находится под контролем врачей. Сначала в стационаре, затем в специализированном центре. Однако основной период приходится на домашние мероприятия.

Реабилитация включает в себя четыре направления: восстановление речи, двигательной активности, когнитивных функций и психоэмоциональной сферы.

- Первый вопрос решается постоянным повторением артикуляционных упражнений, пассивным восприятием большого объема устной речи, произнесением простых звуков, затем слогов, слов и полноценных предложений. Это позволит качественно и относительно быстро восстановить способности к говорению.

- Двигательная активность предполагает обязательные пассивные упражнения на раннем этапе и самостоятельную деятельность по окончании начальной стадии лечения. В первом случае движения за пациента производят врачи. Далее нужно шевелиться без помощи, разрабатывать мышцы. А потом ходить и передвигаться. Сначала с ходунками или тростью, затем без вспомогательных средств.

- Когнитивные функции требуют постоянной нагрузки на мозг. Перетруждаться, однако, категорически нельзя. Запоминание простых символов, цифр, фраз, несложные интеллектуальные, настольные игры, работа с графическим материалом (описание происходящего на картинке, составление схемы-последовательности эпизодов, изображенных на карточках) позволяет активизировать интеллектуальную сферу.

- Психоэмоциональное состояние корректируется под контролем профильного специалиста. Когнитивно-поведенческая терапия, по необходимости прием антидепрессантов, седативных медикаментов, беседы с другими пациентами. Ключевая задача, которую решают — обеспечить позитивный настрой, гармоничный эмоциональный фон.

На всех этапах проводится массаж, физиотерапия и лечебная физкультура. По возможности еще и иглоукалывание.

Инсульт лечат консервативными методами, по показаниям проводится операция. Терапия представляет большие трудности и реализуется постепенно.

Продолжительность первичных мероприятий составляет несколько дней. Еще столько же уходит на частичное восстановление функций.

Затем начинается длительный ответственный период реабилитации. От него напрямую зависит не только дальнейшая жизнь и ее качество, но и то, сохранится неврологический дефицит или нет.

Источник