Парез взора влево при инсульте

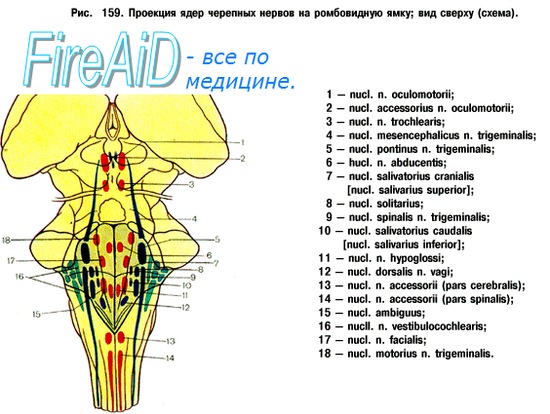

Параличи взора. Дифференциальная диагностика надъядерных и стволовых параличей взораПараличи взора – нарушение содружественных движений глазных яблок в ту или иную сторону. Нисходящие волокна заднего продольного пучка спускаются под дном IV желудочка у средней линии, оканчиваются у ядра XI пары и у клеток передних рогов, преимущественно шейной части спинного мозга. От вестибулярных ядер – Бехтерева (п. vestibularis sup.) и треугольного ядра (n. triangularis, п. Schwalbe seu n. vestibularis dorsalis) – берут начало восходящие волокна. Система волокон заднего продольного пучка соединяет ядра III и VI пар ЧН таким образом, что ядро VI пары, иннервирующее наружную прямую мышцу, связано с той частью ядра III пары, которая иннервирует внутреннюю прямую мышцу контрлатеральной стороны. Этой связью обеспечивается поворот глаз вправо или влево. Сочетанные движения глаз вверх или вниз осуществляются системой связей через волокна, идущие от ядер Кахала. Через вестибулярные ядра задний продольный пучок осуществляет связь с мозжечком. В систему заднего продольного пучка входят также волокна от ядер IX, X пар ЧН, ретикулярной формации ствола. Благодаря перечисленным связям через систему гамма-петли осуществляются тоногенные влияния экстрапирамидной системы на мышцы шеи; регулируется включение мышц агонистов и антагонистов, обеспечиваются адекватные вегетативные реакции.

Дифференциальная диагностика надъядерных и стволовых параличей взораПри надъядерных параличах сохраняются рефлекторные движения глазных яблок, которые можно выявить с помощью специальных приемов: Корковые параличи взора непродолжительны, движения глаз быстро восстанавливаются за счет связей с другим полушарием и существования дополнительных центров взора. Если же ограничение содружественных движений глаз остается на длительный срок, то это скорее свидетельствует о стволовой локализации процесса. Сочетанный поворот глаз и головы всегда обусловлен корковой локализацией очага, спазм взора вверх возникает исключительно при очаге в стволе. Парезы взора могут возникать и при локализации очагов в дополнительных центрах взора. В этих случаях больные не осознают своего дефекта, в отличие от парезов взора при очагах в основном центре взора. При ирритации в затылочном центре взора наряду с поворотом глаз наблюдаются зрительные галлюцинации. При выпадении его функции – преходящее отклонение глаз в сторон; очага. При разрушении лобного центра взора рефлекторные движения глаз сохранены (положительный феномен «кукольных глаз»); при разрушении затылошого центра взора рефлекторные движения глаз исчезают (отрицательный фаюмен «кукольных глаз»). Больной произвольно следит за движением предмета. В редких случаях может иметь место двустороннее выключение корково-стволовых глазодвигательных путей (синдром Роте-Бильшовского). Он возникает в некоторых случаях псевдобульбарного паралича и характеризуется стойким нарушением произюльных боковых движений глаз при сохранности рефлекторных. Псевдобульбарные параличи при локализации процесса в стволе не сопровождаются парезом взора. Это связано с тем, что корково-нуклеарный путь к ядрам III, IV, VI пар ЧН проходит в покрышке ствола раздельно от пирамидного пути, который занимает основание и может поражаться самостоятельно. – Также рекомендуем “Стволовой паралич взора. Синдром Раймона-Сестана, Парино и Грунера-Бертолотти” Оглавление темы “Нарушения движения глаз – патология глазодвигательных нервов”: |

Источник

Стволовой паралич взора. Синдром Раймона-Сестана, Парино и Грунера-БертолоттиСтволовой паралич взора возникает при расположении очага в покрышке моста вблизи ядра отводящего нерва. При мостовом параличе взора глаза отклонены в сторону, противоположную очагу, и «смотрят» на парализованные конечности. В связи с тем, что в покрышке спускаются волокна к ядру XI пары, вместе с параличом взора возможен поворот головы в сторону, обратную отклонению глаз (выпадает функция грудино-ключично-сосцезидной мышцы на стороне очага, вследствие этого начинает превалировать функция мышцы другой стороны, и голова поворачивается в сторону пареза взора). Причинами поражения стволового центра взора могут быть: сосудистые заболевания, опухоли, рассеянный склероз, интоксикации (например, карбамазепином). Изолированный стволовой паралич взора наблюдается редко, чаще он протекает с парезом на стороне очага отводящего и лицевого нервов и входит в разряд альтернирующих синдромов. Синдром Раймона-Сестана топически связан с варолиевым мостом. При нем на стороне очага определяется парез взора, хореоатетоидный гиперкинез, на противоположной стороне – пирамидный синдром или нарушение чувствительности по гемитипу, или сочетание этих синдромов. Двусторонний паралич горизонтального взора описан при рассеянном склерозе, инфаркте варолиевого моста, кровоизлиянии в области моста, метастазах, абсцессе мозжечка, при врожденных дефектах ЦНС. Парез взора вверх наблюдается при опухолях четверохолмия, шишковидной железы, воспалительных процессах в зоне сильвиева водопровода, дегенеративных заболеваниях нервной системы (оливо-понто-церебеллярной дегенерации, первичной атрофии мозжечка, прогрессирующем надъядерном параличе). При опухолях шишковидной железы он чаще носит супрануклеарный характер, при дегенерациях он может быть обусловлен поражением ядер. Супрануклеарный паралич вертикального взора может быть отдифференцирован от периферического с помощью феноменов Белла, «кукольных глаз», калорической пробы (см. выше). Синдром Парино. Причиной его чаще всего является опухоль шишковидной железы. Клинически он себя проявляет парезом взора вверх в сочетании с параличом конвергенции, иногда нарушением зрачковых реакций, вертикальный парез взора может служить грозным признаком смещения больших полушарий мозга в отверстие намета мозжечка. Он входит в структуру так называемого мезэнцефального синдрома (стадия смещения) и сочетается с вертикальным нистагмом, вялыми зрачковыми реакциями.

Перечисленные симптомы обычно характеризуют дебют смещения. За ними следуют глазодвигательные нарушения – вначале птоз, затем ограничение подвижности глазных яблок. Односторонний птоз с мидриазом и нарушением зрачкового рефлекса, как правило, соответствует стороне патологического процесса. Глазодвигательные нарушения обязаны придавливанию III пары ЧН к блюменбахову скату, сосудам, гемодинамическим нарушениям. При мезэнцефальном синдроме вертикальный парез взора никогда не сочетается с нарушением конвергенции и слуха. Последние симптомы всегда свидетельствуют о локализации процесса в стволе. По мере прогрессирования смещения появляются признаки сдавления покрышки ножек мозга. Здесь сосредоточены экстрапирамидные, мозжечковые пути, расположен n. ruber с его афферентными и эфферентными связями. Следствием сдавления будут: нарушения тонуса в конечностях (диффузная мышечная гипотония; повышение тонуса по экстрапирамидному типу; флексорная установка рук с экстензорной – ног; диссоциированный менингеальный синдром), гиперкинезы, интенционный тремор, пирамидная симптоматика на своей и противоположной сторонах. При нарастании смещения появляются признаки поражения V, VI, VII, IX, X, XII пар ЧН (мезэнцефально-понтинный и понтинно-бульбарный синдромы, мозжечковый и окклюзионно-гидроцефальный синдромы). Поражение ЧН чаще возникает на стороне опухоли. Причем раннее появление тригеминальных болей, одностороннее снижение роговичного рефлекса указывают на височно-базальную локализацию, поражение двигательной ветви V пары ЧН, парез VII пары ЧН, одностороннее снижение слуха – на височно-затылочную. Гидроцефально-окклюзионный синдром обусловлен вдавлением сильвиева водопровода. При дислокационном синдроме очень трудно решить вопрос о первичной локализации очага – расположен ли он в суб- или супратенториальном пространстве. Для его решения необходимо учитывать динамику процесса, наличие мышечно-тонических феноменов, которые более характерны для супратенториальной локализации очага. При острой окклюзионной гидроцефалии возникает так называемый синдром «заходящего солнца» – отклонение глазных яблок вниз с сужением зрачков. Синдром Грунера-Бертолотти – парез взора вверх, нарушение зрачковых реакций на свет, парез III и IV пар ЧН на стороне очага, на противоположной – капсулярный синдром (гемиплегия с центральным парезом лицевого и подъязычного нервов, гемианестезия и гомонимая гемианопсия). Возникает при нарушении кровообращения в бассейне передней ворсинчатой артерии. Таламо-субталамический синдром очень сложен по своей структуре, также чаще всего является результатом нарушения кровообращения. Характеризуется парезом взора вверх, возможно вниз, дефицитом отведения глазных яблок кнаружи, миозом, затруднением движений головы. Для прогрессирующего надъядерного паралича характерно сочетание паркинсонизма с надъядерной офтальмоплегией, в первую очередь, с парезом вертикального взора. Особенно специфично ограничение взора вниз. Нарушения вертикального взора могут наблюдаться и при поражении таламуса (возможны и другие варианты).

– Вернуться в оглавление раздела “Анатомия человека.” Оглавление темы “Нарушения движения глаз – патология глазодвигательных нервов”: |

Источник

Задний продольный пучок осуществляет связь между вестибулярными и глазодвигательными ядрами; функция этого пучка — ассоциированные движения глаз. При поражении его наблюдается расстройство указанных движений, доходящее иногда до полного паралича взора в стороны.

По данным Г. С. Циммермана, поражение взора может иметь двоякое происхождение. Первая причина — это поражение произвольных путей, исходящих из коры мозга, — кортикальная гемиплегическая форма. При поражении коры левого полушария мозга наблюдаются правосторонняя геми-плегия, паралич взора вправо с отклонением глаз влево (глаза смотрят в сторону очага). Вторая причина — поражение вестибулярных ядер, исходящих из них дуговых волокон и их систем в области ствола мозга, а также кортикальных путей взора в области моста мозга. Тогда наступает паралич взора в сторону поражения мозга.

Парезы и параличи взора в стороны являются одной из наиболее выраженных форм поражения вестибулоглазодвигательных связей. По данным L. Muskens, паралич взора вправо обусловлен насильственным отклонением глаз влево. При менее резко выраженном поражении вестибулярной системы (преимущественно заднего продольного пучка) вместо насильственного взгляда наблюдается спонтанный нистагм, причем медленная фаза его направлена в сторону насильственного отклонения глазных яблок. Спонтанный нистагм — это первый шаг к параличу взора (вынужденной установке взора).

Следовательно, горизонтальный нистагм, сочетанное отклонение глаз и паралич взора в стороны — это разной степени поражения вестибулярного аппарата в области заднего продольного пучка.

По нашим данным, рефлекторные парезы и параличи взора в стороны — это симптом глубокого, грубого, обычно первичного, поражения покрышки моста мозга. Симптом встречается редко, наблюдается обычно при первичных опухолях моста мозга. При опухолях одной половины моста мозга парезы и параличи взора бывают всегда в сторону очага, при срединных опухолях возникают двусторонние парезы и параличи взора, сочетающиеся с грубым выраженным множественным нистагмом во всех остальных направлениях. При инфарктах в области моста мозга также наблюдается парез взора в сторону.

Этот симптом при опухолях и инфарктах является прогностически очень неблагоприятным, особенно при новообразованиях. Данный симптом в выраженной форме, как правило, указывает на первичное внутристволовое поражение, опухоли этой локализации неоперабельны, после инфарктов остаются грубые нарушения, значительно ограничивающие социальную приспособленность больных. Как вторичный дислокационный симптом рефлекторные парезы и параличи встречаются редко в одну сторону в далеко зашедших стадиях опухолей VIII нерва.

При рефлекторном параличе взора в сторону в этом направлении экспериментальный и оптокинетический нистагмы не вызываются, так как разрушен тот анатомический субстрат, по которому осуществляется нистагм.

Произвольные парезы взора в сторону при полушарных инсультах наблюдают в острой стадии болезни, обычно парез взора имеется в сторону, контралатеральную инсульту, полушарному очагу повреждения, а глаза отклонены в сторону очага. Произвольные парезы взора в сторону регрессируют, даже если остается пирамидный и чувствительный гемисиндром.

При рефлекторных парезах и параличах взора в сторону выпадают калорический и оптокинетический нистагмы в сторону пареза взора. При надъядерном полушарном парезе взора в сторону калорический нистагм сохраняется. Благодаря этому признаку можно дифференцировать надъядерный и рефлекторный параличи взора. Кроме рефлекторных параличей взора в стороны, наблюдают парезы и параличи взора вверх.

При опухолях мозга заднечерепной и полушарной локализации парезы взора вверх часто наблюдают как вторичный дислокационный симптом вследствие ущемления среднего мозга в отверстии мозжечкового намета. После удаления опухоли и устранения гипертензии этот симптом быстро исчезает. Очень редкие случаи первичных опухолей среднего мозга или стволовых энцефалитов с преимущественным поражением мезэнцефальных отделов протекают с грубым параличом взора вверх.

Оглавление темы “Нистагм и вестибулярные нарушения”:

- Встречаемость (частота) спонтанного нистагма

- Условия возникновения спонтанного нистагма. Нистагм при травме головы

- Спонтанный нистагм при опухолях и нарушениях кровообращения в мозге

- Парезы и параличи взора в стороны

- Невестибулярный нистагм

- Дифференциация врожденного, оптического, эпилептического нистагма

- Спонтанные вестибуломоторные реакции

- Вынужденная поза головы и тела вестибулярного генеза

- Экспериментальные вестибулярные пробы

- История калорической пробы

Источник

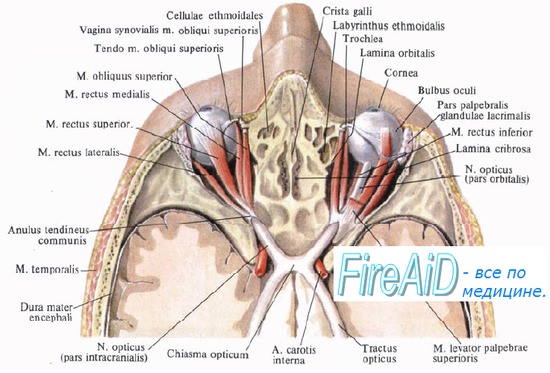

В норме взор всегда содружественный, при этом глазные яблоки всегда совершают лишь сочетанные движения. Для оценки состояния взора больного просят следить за предметом, перемещающимся перед его глазами в горизонтальном, вертикальном и диагональных направлениях. В норме при максимальном повороте взора в стороны край роговицы (область лимба) подходит к вн>тренней или наружной спайке век, хотя иногда между ними может оставаться участок белковой оболочки шириной до 2 мм. Отклонение глаз при повороте взора вверх должно быть до 45°, вниз — от 20 до 45°. Парез или паралич взора — нарушение содружественных движений глазных яблок, проявляется ограничением или невозможностью содружественных движений глазных яблок в горизонтальной или вертикальной плоскости (рис. 30.1). Паралич взора возможен при нарушении функции коры заднего отдела второй лобной извилины, поля 8, по Бродману (корковый центр взора), обеспечивающей поворот взора в противоположную сторону. Корковый паралич взора обычно сочетается с гемипарезом на противоположной патологическому очагу стороне. При повреждении коркового центра взора (инфаркт мозга, кровоизлияние) больной не может произвольно отвести глазные яблоки в сторону, противоположную очагу поражения, при этом они оказываются повернутыми в сторону патологического очага (больной «смотрит на очаг и отворачивается от парализованных конечностей»). Это обусловлено тем, что при нарушении функций коркового центра взора и связанных с ним надъядерных путей прекращаются нисходящие нервные влияния на мостовой центр взора, медиаль- Рис. 30.1. Обеспечение содружественного движения взора в горизонтальной плоскости влево. 1 — вторая извилина правой лобной доли (корковый центр взора); 2 — переднее бедро внутренней капсулы; 3 — мостовой центр взора в ретикулярной формации моста; 4 — ядро отводящего нерва; 5 — отводящий нерв; 6 — крупноклеточное ядро глазодвигательного нерва (клеточная группа его, сопряженная с медиальной прямой мышцей глаза); 7 — глазодвигательный нерв; 8 — интерстициальное ядро; 9 — ядро Дейтерса; 10 — вестибулярный ганглий Скарпе; 11 — полукружные каналы; 12 — медиальный продольный пучок. ный продольный пучок и его связи, необходимые для организации содружественного движения глаз в противоположную сторону. При раздражении коркового центра взора происходит поворот головы и взора или только взора в сторону, противоположную патологическому очагу (больной «отворачивается от очага»). Этот феномен может возникать во время эпилептического припадка (фокальный или вторично-генерализованный припадок с адверсивным компонентом), а также кратковременно проявляться в острейшей фазе геморрагического инсульта в большом полушарии мозга. В первом случае отклонение взора исчезает в процессе припадка или с его прекращением, при геморрагических инсультах поворот взора в сторону, противоположную патологическому очагу, может удерживаться в течение нескольких секунд или минут и обычно сменяется параличом коркового центра взора. При двустороннем поражении лобной части коры возможно нарушение произвольных движений глазных яблок (апраксия взора). Надъядерное поражение системы, обеспечивающей движения взора, может обусловить развитие синдрома Рота—Бильшовского (псевдоофтальмоплегия Биль-шовского). Он проявляется потерей способности к произвольным движениям глазных яблок в стороны при сохранности их реакций на раздражение лабиринта, при этом возможна конвергенция глаз и сохранены движения их в вертикальной плоскости. Может быть проявлением сосудисто-мозговой патологии, рассеянного склероза. Синдром описали в 1901 г. отечественный невропатолог В. К. Рот (1848—1916), в 1903 г. немецкий невропатолог М. Bielschowsky (1869—1940). Поражение задней части покрышки моста в зоне расположения ядра VI нерва и так называемого мостового центра взора проявляется параличом взора в сторону патологического очага. Возникает при тромбозе ветвей базилярной артерии, рассеянном склерозе, геморрагическом полиэнцефалите, энцефалите или опухоли ствола, при этом глазные яблоки повернуты в сторону, противоположную патологическому очагу. Таким образом, при поражении мостового центра взора больной «отворачивается от очага», а в случае вовлечения в процесс проходящего рядом корково-спинномозгового пути «смотрит на парализованные конечности». В таких случаях при более обширном очаге поражения возможно развитие развернутого синдрома Раймона—Сестана (см. главу 10). В случае поражения (компрессии) покрышки среднего мозга на уровне верхнего двухолмия (опухоль, нарушение мозгового кровообращения, вторичный верхнестволовой синдром при повышении внутричерепного давления, а также при кровоизлияниях и инфарктах в полушариях большого мозга, реже — при энцефалите, геморрагическом полиоэнцефалите, нейросифилисе, рассеянном склерозе, при центральном вклинении мозга) возникает парез или паралич взора вверх, что характерно для синдрома Парино. При синдроме Парино, наряду с парезом взора вверх, возможны расстройство конвергенции глаз, вертикальный нистагм и ослабление прямой и содружественной реакции зрачков на свет. Возникает он при поражении задней спайки мозга, ядер Даркшевича, входящих в состав метаталамуса, оральной части медиального продольного пучка и парацентрального отдела ретикулярной формации в среднем мозге на уровне четверохолмия и покрышки моста. Синдром Парино возможен при опухоли шишковидного тела, окклюзии перфорирующих артерий средней линии (ветвей основной артерии) с формированием двусторонних инфарктов среднего мозга. Описал синдром в 1886 г. французский офтальмолог Н. Parinaud (1844—1905). Особая форма расстройства взора, при котором одно глазное яблоко на стороне поражения повернуто книзу и кнутри, а другое — кверху и кнаружи, известно как симптом Гертвига—Мажанди (см. главу 11), характерный для поражений покрышки ствола мозга. Проявлением нарушения функции покрышки среднего мозга или диффузного угнетения метаболических процессов в стволе вследствие отравления седа-тивными или снотворными препаратами, а также в результате некоторых форм эндогенной интоксикации (печеночная кома и т.п.) может быть катафория (от греч. kata — сверху вниз, phoros — несущий) — отклонение взора вниз. Нарушения рефлекторных движений взора составляют основу окулоцефали-ческого рефлекса (феномен «голова и глаза куклы») и вестибулоокулярного калорического рефлекса, которые могут проверяться у пациентов, находящихся в бессознательном состоянии (см. главы 11, 31).

Читать далее

Источник