Острый проникающий инфаркт миокарда

Виктория Попова

Кардиолог

Высшее образование:

Кардиолог

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ, СМИ) Уровень образования — Специалист 1990-1996

Дополнительное образование:

«Неотложная кардиология»

1990 — Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова

Контакты

Острый трансмуральный инфаркт миокарда – одна из тяжелейших форм патологии. На остром этапе пораженный участок сердца отмирает, боль обычно проходит. Если оставить это состояние без внимания, патология будет прогрессировать. Крупные кровеносные сосуды и сердечная мышца подвергнутся значительным некротическим поражениям. Около 10% больных даже при своевременно оказанной медицинской помощи умирает после трансмурального инфаркта в течение года. Иногда смертельные случаи фиксируются в лечебных учреждениях – из-за быстрого прогрессирования серьезных осложнений.

Трансмуральный инфаркт миокарда

Трансмуральный инфаркт – что это такое? «Транс» – значит «сквозь», «через». При этой форме инфаркта очаг поражения пронизывает ткани сердечной стенки насквозь, включая наружную (эпикард) и внутреннюю (эндокард) оболочки. Прочие разновидности инфаркта не задевают эпикард и эндокард, поражая лишь средние ткани сердечной мышцы.

Трансмуральные (проникающие) некрозы могут быть мелко- и крупноочаговыми. Чаще они локализуются в области передней стенки миокарда, в левом желудочке. Проникающие некрозы правого желудочка регистрируются в 1/5 случаев, у трети больных процесс затрагивает предсердие. Выделяют несколько фаз трансмурального инфаркта:

- Острейшая – до двух часов;

- Острая – до 10 суток;

- Подострая – 10-56 дней;

- Рубцевания – от 56 дней до шести месяцев.

Прогнозы при мелкоочаговых трансмуральных поражениях сердечной мышцы обычно благоприятные. Но каждый рецидив подобного инфаркта масштабнее предыдущего, а восстановление более продолжительно и менее эффективно. Большую опасность здоровью и жизни представляет крупноочаговый некроз тканей, когда поражение распространяется не только на всю глубину сердечных оболочек, но и по значительной площади тканей.

Инфаркт передней стенки миокарда сопровождается выраженными болями в груди даже в состоянии покоя.

Вероятные осложнения

Осложнения делятся на ранние, проявившиеся во время протекания острой фазы, и поздние, которые возникают по прошествии 3 недель после появления трансмурального инфаркта. К ранним относятся:

- все виды аритмии;

- острая сердечная недостаточность;

- аневризмы;

- разрыв стенки сердца в пораженной области;

- перикардит.

На поздних этапах, на фоне отсутствия лечения, существует угроза возникновения постинфарктного синдрома, тромбообразований или проявления нейротрофических расстройств. Внезапная сердечная смерть является наиболее опасным из осложнений, которое может наступить при отсутствии необходимой своевременной помощи.

Трансмуральный инфаркт – особая разновидность патологии сердечной мышцы, характеризующаяся сквозным поражением ее стенки. Патология возникает при резком прекращении притока крови к сердцу. Такое состояние требует немедленной медицинской помощи.

Причины возникновения патологии и факторы риска

Проникающий инфаркт миокарда развивается, как и остальные формы патологии. Проход венечной артерии перекрывает холестериновая бляшка. Сердечная мышца испытывает недостаток кислорода и жизненно необходимых веществ, но в обычном состоянии большой опасности это не представляет.

При возникновении эмоционального или физического перенапряжения скорость кровотока возрастает, около бляшки образуется «завихрение». Оно поражает стенку сосуда и приводит к образованию тромба, еще более осложняющего кровоснабжение сердечной мышцы. На перерастание ишемической болезни в инфаркт влияют определенные факторы:

- пожилой возраст (старше 45 лет);

- генетическая расположенность;

- некоторые хронические заболевания (атеросклероз, стенокардия);

- высокий уровень холестерина;

- излишний вес;

- табакокурение;

- малоподвижный образ жизни;

- частый стресс;

- неправильное питание.

Иногда заживший рубец, оставшийся после переднего проникающего инфаркта, мешает работе сердца. Подобное обстоятельство может спровоцировать образование некротического очага на задней стенке сердечной мышцы.

Механизм развития

Примерно 9 из 10 инфарктов прогрессируют на фоне атеросклеротического поражения коронарных артерий. Внутри стенки большого сосуда, по которому осуществляется приток крови к сердцу (в основном – к венечной артерии), образуется белково-липидное новообразование (атеросклеротическая бляшка). Данный процесс развивается в результате нарушенного обмена веществ (например, при повышенном количестве холестерина в крови, гиперлипидемии).

Из-за нестабильного артериального давления нарушается целостность внутренней стенки сосуда, при этом содержимое бляшки перекрывает часть его просвета, образуя преграду для полноценного кровотока. Такое явление называют эмболией с жировым содержанием.

Также существует другой сценарий развития: к поврежденной стенке сосуда прилегают эритроциты с тромбоцитами, вследствие чего появляется сгусток крови (тромб), который с течением времени увеличивается в размерах и перекрывает просвет сосуда.

При таких условиях сердечная мышца не получает достаточного объема крови, который при обычных условиях обеспечивает ее полноценное функционирование.

Симптомы острого трансмурального инфаркта

При остром проникающем некрозе проявляются типичные признаки патологии, но в более выраженной форме. Это объясняется резкой остановкой кровоснабжения, затрагивающей значительную площадь сердца. Признаки заболевания могут различаться, но есть общие симптомы, присущие патологии:

- учащенное сердцебиение;

- перебои в деятельности сердца;

- резкие боли, иррадиирующие в левую часть тела: челюсть, руку, лопатку;

- бледность;

- удушье.

Проявления острого проникающего инфаркта зависят от масштабности некроза и его локализации. В соответствии с основными симптомами выделяют несколько разновидностей патологии:

- Ангинозная – выраженные «рвущие» боли возникают за грудиной и разливаются по обеим сторонам в руки. Продолжаются от 30 минут до суток. Плохое кровообращение в церебральных сосудах вызывает головокружения и мышечную слабость;

- Гастралгическая – боли проявляются в подложечной зоне и перемещаются за грудину. Симптоматикой схожа с признаками язвенных болезней ЖКТ, нередко сочетается со рвотой. Больных с подобными болями могут госпитализировать в стационар с подозрением на желудочно-кишечную патологию;

- Астматическая – удушье, провоцирующее отек легких. Не всегда сопровождается болями;

- Церебральная – симптоматика инсульта и вариант без боли.

На второй день развития острого трансмурального инфаркта начинается лихорадка, температура тела поднимается до 38,5 градуса, держится она около недели. Проявления кардиогенного шока наличествуют при остром проникающем некрозе практически постоянно. Симптомы дополняются цианозом кожи, слабым сердцебиением, понижением кровяного давления. Болевой синдром продолжается дольше 10 минут, нитроглицерином не купируется.

Клиническая картина

Инфаркт трансмурального типа является обширным и проявляется в следующих характерных симптомах:

- резко появляющиеся выраженные болевые ощущения в области грудной клетки, имеющие волнообразный характер;

- сдавливающие, сжимающие позывы;

- боль постепенно захватывает область руки, плечевого сустава, лопатки;

- слабо ощутимый пульс;

- невнятная речь;

- паралич;

- выделение холодного пота;

- приступы удушья;

- побледнение кожных покровов с едва заметным синим оттенком;

- приступы аритмии, тахикардии, брадикардии.

По прошествии определенного времени острая симптоматика снижается, причиной чего является отмирание и снижение чувствительности тканей. Некроз проявляется при отсутствии кровотока в течении 15-20 минут. Так как некроз имеет особенность развиваться в ускоренном темпе, очень важно вовремя, без промедления оказать необходимую медицинскую помощь.

На вторые сутки после инсульта существует угроза повышения температуры до 39 градусов. Этот показатель может не понижаться на протяжении недели.

Во время острого периода в 43% случаев наблюдаются сбои в сердцебиении. При кардиогенном шоке наблюдается слабость, пониженное давление, слабый пульс, побледнение кожного покрова.

Последствия проникающего некроза

Инфаркт не исчезает без следа. Даже своевременно оказанная помощь не всегда предотвращает негативные последствия. Их тяжесть определяют:

- величина некроза;

- адекватность и своевременность оказания медицинской помощи;

- место расположения очага поражения.

Последствиями проникающего некроза могут быть:

- недостаточность сердечной мышцы;

- аритмия;

- гипотензия;

- повреждение желудочков и перегородки между ними;

- дилатация аорты;

- воспаление перикарда;

- воспаление плевральных листков;

- поражения легких;

- легочная эмболия.

Недостаточность сердечной мышцы обычно сопровождается хрипами, кашлем и способна вызвать крайнюю степень левожелудочковой недостаточности и смерть пациента. Аритмия (экстрасистолия, мерцание желудочков и предсердий) возникает в первые дни развития некроза. Мерцание желудочков провоцирует их фибрилляцию и остановку сердца. Реже наблюдается развитие тампонады, возникающей из-за разрыва тканей мышц.

Прогноз

Прогноз инфаркта трансмурального вида напрямую зависят от площади зоны поражения оболочек сердца. Поражение миокарда более чем на 50% влечет за собой неизбежную смерть пациента. При поражении небольшой области также существует риск летального исхода в результате разрыва сердца либо тромбоэмболии.

Если острый период патологии миновал без серьезных осложнений, прогноз все равно считается относительно неблагоприятным, что связано с необратимыми изменениями в мышечной ткани сердца.

Первая помощь при проникающем инфаркте

Острый трансмуральный инфаркт – состояние серьезное, грозящее неожиданной смертью. Оказание помощи следует начинать до врачебных манипуляций. Необходимо:

- вызвать скорую помощь;

- поместить пациента на ровную жесткую поверхность;

- дать нитроглицерин. При сохранении болей через пять минут еще дать таблетку препарата (но не больше трех);

- дать больному аспирин;

- при хрипах в легких и затрудненном дыхании больного усадить, подложив под спину подушку.

Диагностика трансмурального инфаркта

При проявлении признаков проникающего некроза необходимо срочно установить диагноз, ведь здоровье больного находится в прямой зависимости от своевременной терапии. При диагностировании проводят:

- сбор анамнеза;

- физикальный осмотр – оцениваются хрипы в легких и шумы в сердце, показатели давления и пульса;

- общий анализ крови и мочи – позволяют выявить воспалительные процессы;

- биохимический анализ крови – выявляет высокую концентрацию сахара, холестерола;

- коагулограмму – способствует выбору дозировки лекарственных средств;

- ЭКГ – выявляет инфаркт, отражает данные о времени его развития, выраженности, локализации;

- ЭхоКГ – оценивает поражения сосудов;

- рентген грудной клетки – выявляет поражения аорты;

- коронарографию – определяет локализацию и размеры суженности сосудов.

Для уточнения диагноза могут назначаться дополнительные методики обследования и консультации врачей узких специализаций.

Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда диагностировать сложнее. Нередко вскрытие выявляет рубцы, в то время как на ЭКГ подобной патологии не наблюдалось.

Терапия острого проникающего инфаркта

Трансмуральный инфаркт, уточненный как острый, лечат в стационаре: сначала в реанимационном (до 12 дней), позже – в кардиологическом отделении. Главные цели терапии:

- сократить ишемическую зону;

- добиться рубцевания очага поражения;

- предупредить возникновение осложнений;

- мобилизовать кровообращение.

Пациенту обеспечивают постельный режим и щадящую диету. Если он в тяжелом состоянии, через маску подается кислород. Внутривенно вводят сильнодействующие обезболивающие средства. Срочная терапия предусматривает прием:

- психолептиков (успокоительные);

- анальгетиков (обезболивающие);

- β-адреноблокаторов (сосудорасширяющие);

- блокаторов кальциевых каналов м нитратов (антиангинальные).

Вторичная терапия призвана стабилизировать состояние больного. Для этого применяют:

- антикоагулянты (противосвертывающие);

- дезагреганты (антитромбоцитарные);

- тромболитики (тромборастворяющие);

- β-блокаторы (сосудорасширяющие) или ангиотензинпревращающие ферменты (если имеются противопоказания к приему -блокаторов).

По показаниям врач может назначить прием дополнительных лекарственных средств: понижающих давление, мочегонных. Нередко инфаркт вызывает настолько серьезные поражения сердца, что требуется хирургическое вмешательство. Основные методики проведения оперативных вмешательств:

- коронарная ангиопластика – восстановление суженного просвета артерии;

- коронарное шунтирование – восстановление тока крови путем создания при помощи шунтов обхода суженного места. Назначается, если консервативное лечение не принесло ожидаемого эффекта.

Реабилитация после инфаркта

В восстановительный период необходимо организовать сбалансированное питание. Легкоперевариваемую пищу следует употреблять небольшими порциями пять-шесть раз в день. Поначалу в рацион включают соки, кефир, сухофрукты, каши. Необходимы продукты со слабительным эффектом (свекла, курага).

Физическая реабилитация призвана вернуть больному возможность активно двигаться. На начальных этапах нужно устранить застойные легочные явления, мышечную атрофию и другие последствия постельного режима. Постепенно больной вовлекается в занятия лечебной физкультурой. Показано восстановление в условиях санатория. Продолжительность реабилитации зависит от выраженности некроза и от определения возникших последствий.

Профилактика трансмуральных инфарктов

Профилактические меры направлены на ликвидацию факторов риска. Для избежания проникающих некрозов необходимо:

- исключить курение;

- ограничить употребление алкоголя;

- придерживаться диеты;

- ограничить потребление соли;

- нормализовать вес тела;

- держать под контролем давление;

- избегать стрессовых ситуаций;

- заниматься физкультурой;

- дозировать физические нагрузки.

Важно следить за здоровьем сердца, раз в полгода посещая врача.

Прогноз при остром трансмуральном инфаркте условно неблагоприятный. Некрозы, возникшие при патологии, необратимы. Стопроцентно восстановить сердечную деятельность после обширного трансмурального инфаркта невозможно. Тем не менее, при своевременно оказанной квалифицированной помощи можно обрести все шансы на своевременное восстановление коронарного кровотока и уменьшение объемов некротического поражения тканей.

Лечение

Лечение нарушения предполагает:

- купирование болевого синдрома;

- меры, направленные на восстановление кровотока;

- уменьшение потребности сердечной мышцы в кислороде;

- ограничение размера некротического участка;

- профилактические меры, необходимые для предотвращения осложнений.

Лечение может быть как консервативным, так и хирургическим.

Препараты

Для купирования болевого приступа используются различные препараты, в т. ч. Морфин, который вводят внутривенно дробными порциями каждые 5-15 минут, разводя физиологическим раствором.

Поскольку инфаркт часто сопровождается тревожностью и беспричинным страхом, пациентам дают транквилизаторы (Реланиум). Для устранения тромбов в сосудах и нормализации кровотока применяются такие препараты, как Гепарин, Фибринолизин и др.

С аритмией борются такими средствами, как нитраты (Нитроглицерин) и бета-адреноблокаторы (Атенолол).

Операция

Хирургические методы включают такие варианты, как аортокоронарное шунтирование и внутрисосудистые операции. В первом случае речь идет о создании искусственных путей, которые позволяют обойти пораженные атеросклерозом артерии. Во втором — о , при которой катетер особого типа проводится к месту сужения артерии, надувается под давлением и восстанавливает просвет сосуда.

Выбирает методику врач в зависимости от состояния здоровья пациента и ряда других факторов.

Народные методы

Народные средства при лечении инфаркта не применяются, поскольку никакие отвары и настои не могут убрать причину заболевания. Такие методы хороши только на этапе развития атеросклероза, когда они могут замедлить формирование бляшки или даже обратить его вспять.

В таких случаях рекомендуются следующие лекарства:

- Настой цветов боярышника. 5 г растительного сырья заливают 1 стаканом кипятка, накрывают крышкой, нагревают на водяной бане в течение 15 минут. Затем охлаждают до комнатной температуры, процеживают и пьют по полстакана дважды в день за полчаса до еды.

- Настой подорожника. 1 ст.л. сухого сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в течение 10 минут, процеживают и пьют в течение дня мелкими глотками.

Такие средства могут применяться при лечении любых заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Профилактика

Никакие профилактические меры не дают гарантии того, что человек сможет избежать инфаркта, но они снижают риск заболевания. К их числу относятся:

- соблюдение низкохолестериновой диеты с ограничением жиров (полностью их исключать нельзя);

- уменьшение потребления поваренной соли, что помогает снизить риск артериальной гипертензии;

- умеренные физические нагрузки для улучшения кровообращения и снижения лишнего веса.

Кроме того, рекомендуется избегать сильных стрессов и повышенных физических нагрузок.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник

Определение

Сердце человека – орган, который работает непрерывно от первого вздоха до последнего, без выходных и отпусков. Мышца сердца, миокард, обеспечивает насосную функцию, сокращается каждую секунду и нуждается в активном кровообращении. Венечные (или коронарные) артерии обеспечивают питанием и кислородом самую трудолюбивую мышцу нашего тела.

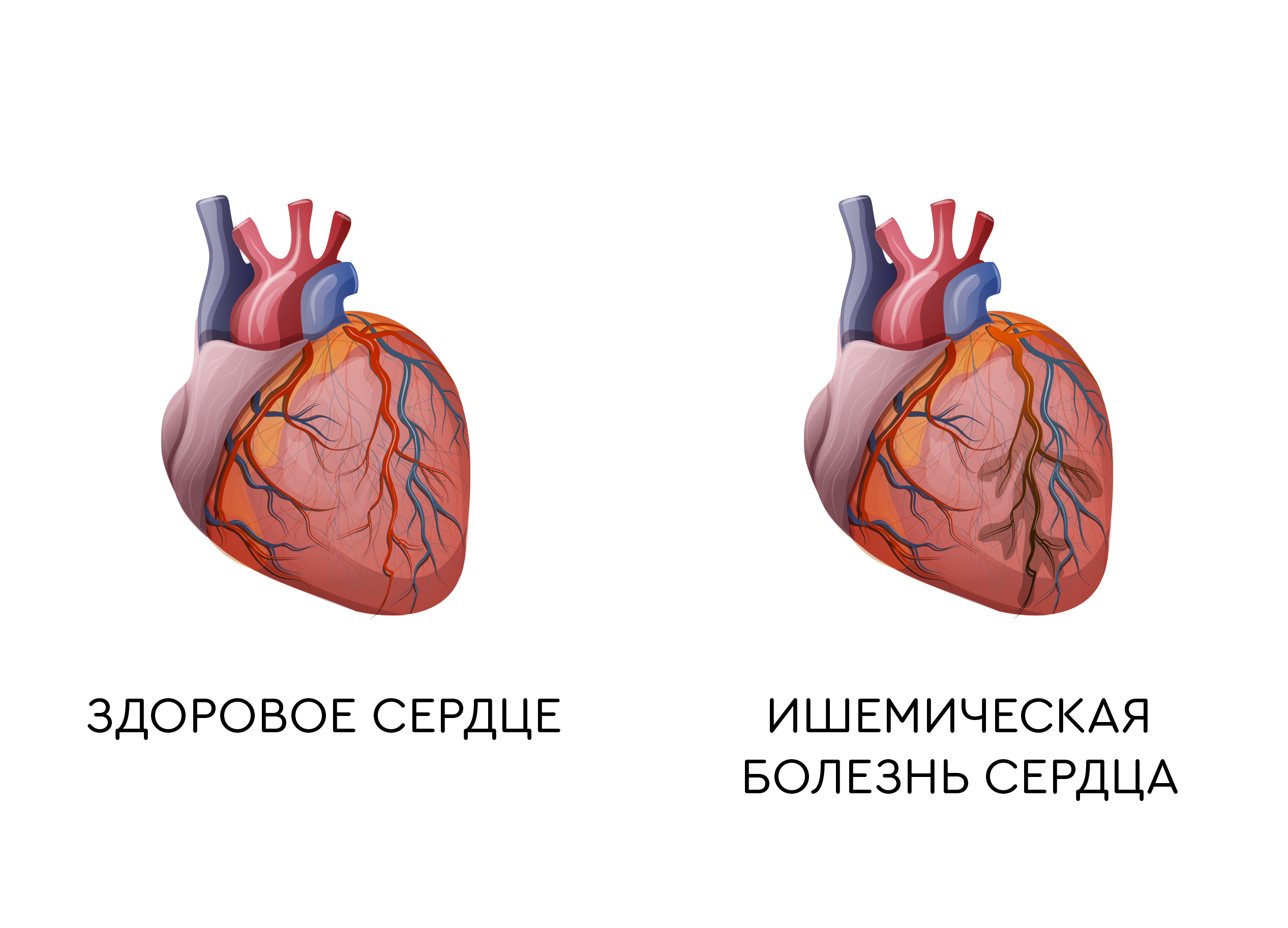

Если в одной или нескольких коронарных артериях возникает затруднение тока крови из-за атеросклеротических наложений, сужения сосуда – снижается кровоснабжение миокарда, возникает боль. Такая боль называется ишемической и болезнь – ишемической болезнью сердца.

Ишемия, в переводе с греческого – местное малокровие, обескровливание, что объясняет основную природу заболевания.

Инфаркт миокарда (ИМ) – сердечно-сосудистая катастрофа, сердечный приступ: это гибель участка миокарда из-за затянувшегося эпизода ишемии.

Причины инфаркта

В подавляющем числе случаев причиной инфаркта является атеросклероз – образование атеросклеротической бляшки на стенке сосуда, сужающей ее просвет.

Этот процесс хронический и бляшка «растет» постепенно. Как правило, такая постепенность дает организму возможность подготовиться – развиваются коллатеральные, обходные, пути кровотока и даже тотальное перекрытие магистральной артерии не ведет к полному обескровливанию и развитию инфаркта.

Но, если по какой-то причине, бляшка стала нестабильной, нарушилась целостность ее «покрышки» – запускается неудержимый каскад тромбоза. И тогда даже небольшая по размеру бляшка может стать причиной инфаркта миокарда. Клетки крови макрофаги, тромбоциты стремятся закрыть дефект, активируется свертывающая система крови, образуется фибриновый сгусток и тромб, полностью перекрывающий просвет артерии. Сердечная мышца очень чувствительна к гипоксии. Через 30 минут начинается гибель клеток, а через 90-100 минут участок миокарда, лишенный кровотока, необратимо погибает полностью.

Иногда кровоток восстанавливается самостоятельно – собственная противосвертывающая система справляется с тромбом и инфаркт не случается. От 4-х до 27% сердечных приступов заканчиваются подобным образом.

Тромбоз является причиной инфаркта в 9 из 10 случаев. Другие причины – эмболия (перекрытие просвета коронарной артерии не тромбом, а фрагментом той же кальцинированной бляшки или измененного сердечного клапана), спазм, кровоизлияние в бляшку, отслойка внутренней стенки артерии. Они встречаются гораздо реже.

Факторы риска

Факторами риска атеросклероза и инфаркта миокарда являются:

Дислипидемия: повышение уровня общего холестерина и липопротеидов низкой плотности крови – основа формирования атеросклеротической бляшки

Табакокурение: повреждение эндотелия сосудов, хроническая гипоксия из-за воздействия угарного газа, прямое сосудосуживающее действие никотина – не полный перечень влияния курения на сосуды и сердце

Сахарный диабет: нарушена микроциркуляция, поддерживается состояние хронического воспаления

Артериальная гипертония: повышает нагрузку на сердечную мышцу.

Абдоминальное ожирение: способствует нарушениям обмена липидов и глюкозы, повышению АД, увеличению потребности в кровоснабжении.

Низкая физическая активность: снижение тренированности, уменьшение массы мускулатуры, возможностей адаптации организма к изменениям.

Нездоровое питание, злоупотребление алкоголем

Психоэмоциональные причины: стресс, депрессия.

Симптомы, клиника

Типичным симптомом ишемического поражения миокарда является боль в груди. Чаще она сжимающего, давящего характера, локализуется за грудиной. Характерна иррадиация (распространение) в левую руку, плечо, под лопатку. Боль длительная, может быть волнообразной.

Характерны также холодный «липкий» пот, бледность кожи, одышка.

Тревожность, чувство страха, беспокойство, резкая усталость – часто сопровождают инфаркт.

Такая классическая картина сопровождает инфаркт далеко не всегда.

Описаны нетипичные варианты клиники ИМ. Часто они встречаются среди женщин, пожилых людей, при повторных инфарктах, сахарном диабете.

Астматический – ведущий симптом одышка, вплоть до удушья. Обычно при обширном поражении сердца и развитии недостаточности левого желудочка у пожилых пациентов и при повторном инфаркте;

Аритмический – болевой синдром выражен незначительно, беспокоят сердцебиение, «провалы» в биении сердца, слабость;

Абдоминальный – боль в животе, тошнота и рвота, часто при нижней локализации инфаркта миокарда;

Церебральный – с преобладанием признаков поражения мозга, головокружения. Снижение сократительной способности, замедление ритма могут привести к снижению мозгового кровообращения, особенно у пациентов с исходными нарушениями церебрального кровотока;

Бессимптомный или малосимптомный – нет типичных признаков, боль не интенсивная или совсем отсутствует. Заболевание диагностируется postfaсtum по изменениям ЭКГ. Такой вариант течения заболевания характерен для пациентов сахарным диабетом, пожилых и женщин;

С нетипичной локализацией боли – в правой руке, нижних конечностях, спине.

Диагностика

Диагноз ИМ устанавливается на основании совокупности клинической картины (симптомы) и данных ЭКГ (запись электрической активности сердечной мышцы). Для принятия решения о неотложности лечения часто этого достаточно.

В дальнейшем, для подтверждения диагноза, определения прогноза необходимы лабораторные тесты и более сложные инструментальные исследования.

Изменения ЭКГ при инфаркте миокарда зависят от локализации очага поражения, его объема и глубины. Эти изменения динамичны, проходят определенные стадии.

В типичном случае в острейшем периоде ИМ регистрируется подъем сегмента ST (как минимум, в 2-х смежных отведениях), затем формируется зубец Q(или QS) и характерная динамика з. Т в подострой стадии.

Трудно оценить инфарктную динамику ЭКГ при наличии кардиостимулятора, нарушений проводимости по типу полной блокады ножек пучка Гиса, синдрома Вольфа-Перкинсона-Уайта и здесь необходимы лабораторные тесты повреждения миокарда.

К ним относятся определение сердечных тропонинов (T и I, высокочувствительный), креатинфосфокиназы. Первые маркеры (тропонины) появляются уже через 2-3 часа от начала гибели кардиомиоцитов и позволяют поставить точный диагноз и начать лечение, спасающее жизнь. Экспресс-анализ на тропонин возможно выполнить уже бригадой скорой помощи.

Как и ЭКГ, уровень лабораторных показателей меняется в динамике, достигая максимальных значений к концу вторых суток и приходя к норме через 10-14 дней. Кроме тропонинов и КФК в общем анализе крови может быть умеренный лейкоцитоз (максимально до 15х109/л) в течение первой недели заболевания, а затем ускорение СОЭ, сохраняющееся до нескольких недель. Эти изменения часто сопровождают умеренную лихорадку (до 380С) из-за системного воспаления в ответ на попадание в кровоток продуктов некроза миокарда.

Классификация, стадии инфаркта миокарда

Временные фазы-периоды:

1. Острейший – первые 2 часа после начала болевого синдрома;

2. Острый – до 10 дней от начала заболевания;

3. Подострый – от 2-х недель до 1,5 месяцев;

4. Стадия рубцевания – от 1,5 до 6 месяцев;

5. Стадия исходов, постинфарктный кардиосклероз – через 6 месяцев от момента инфаркта;

В зависимости от размера очага некроза: крупноочаговый, мелкоочаговый.

В зависимости от глубины распространения некроза: субэпикардиальный, субэндокардиальный,интрамуральный, трансмуральный

Наличие осложнений: осложненный, неосложненный.

В зависимости от локализации очага: передней, боковой, задней, нижней стенки левого желудочка, межжелудочковой перегородки, верхушки сердца, правого желудочка, предсердий или комбинированные варианты.

По наличию в прошлом ИМ: первый, повторный (после 28 суток от предыдущего инфаркта), рецидив (в течение 28 суток от инфаркта).

Первая помощь, лечение

Ухудшение самочувствия при инфаркте миокарда, как правило, внезапное и выраженное, сопровождается тревогой, страхом, беспокойством.

Первое, что нужно сделать – прекратить выполняемую нагрузку, по возможности сесть или прилечь. Обеспечить доступ свежего воздуха – открыть окно, расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить ремень, галстук.

Если у человека ранее были проблемы с сердцем, он может иметь при себе соответствующее лекарство – нитроглицерин. При появлении боли нужно принять до 3-х таблеток нитроглицерина с интервалом 5 минут (если в ответ на первую таблетку избыточно не снизилось АД, не появилось сильное головокружение).

Также рекомендовано принять ½ таблетки аспирина (250мг). Неэффективность нитроглицерина и прекращения нагрузки характерна для ИМ, в отличие от стенокардии напряжения. Поэтому очень важно как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь и четко объяснить диспетчеру 03, что ситуация неотложная и вероятен инфаркт миокарда.

От своевременности оказания помощи напрямую зависит не только объем поражения сердца, риск развития осложнений, но и возможность пережить инфаркт миокарда. Если в течение 60 минут пациент будет доставлен в стационар для проведения лечения, его шансы выжить и не стать инвалидом значительно возрастают.

Смертность от инфаркта миокарда достигает 20% и 80-90%смертей происходит из-за позднего начала лечения.

Врачи бригады скорой помощи регистрируют ЭКГ, которая в большинстве случаев определяет диагноз и дальнейшую тактику. Если есть данные за инфаркт миокарда – лечение начинается незамедлительно.

При сохраняющемся болевом синдроме проводится обезболивание, чаще используется морфин.

По показаниям вводятся антиаритмические, седативные средства.

Следующий важный вопрос – восстановление кровотока в коронарной артерии, реперфузионная терапия. Она позволяет либо предотвратить гибель кардиомиоцитов, либо уменьшить объем поражения, возобновив кровообращение.

Такой восстановление проводится либо внутривенным введением медикаментов тромболитического действия (непосредственное «растворение» тромба внутри артерии) или механическим расширением сосуда – чрезкожное вмешательство (ЧКВ) или ангиопластика с возможным последующим стентированием (установкой стента-пружины для сохранения проходимости пораженной артерии).

Преимущества ангиопластики перед тромболизисом доказаны, если она проведена в течение не более 2-х часов от начала болевого приступа. Это вмешательство несет значительно меньший риск кровотечений, в том числе геморрагического инсульта.

Поэтому так важна оперативность доставки пациента с инфарктом в больницу.

Но, введение препаратов тромболитического действия может быть начато уже в машине скорой помощи, если шансов доставить пациента в специализированное отделение в течение 60 минут от начала приступа нет. Проведение тромболизиса в течение часа от начала заболевания позволяет «остановить» развитие каждого третьего инфаркта. Чем больше времени проходит от начала заболевания, тем меньше эффективность такой терапии и через 12 часов она практически равна нулю.

После проведенной тромболитической терапии в течение суток проводится плановое ЧКВ: рентгенконтрастное исследование коронарных артерий – коронарография. Это важно для контроля состояния коронарного русла и, при необходимости, проведения ангиопластики и стентирования.

Надо понимать, что есть очень четкий алгоритм действия врачей по оказанию помощи при остром коронарном синдроме (состояние, когда еще непонятно во что выльется сердечный приступ – стенокардию или инфаркт). Он разработан на основе многих исследований, наблюдений и помогает спасать пациентов.

Осложнения инфаркта миокарда

Они разделяются на ранние и поздние.

К ранним осложнениям относятся:

1. Острая левожелудочковая недостаточность – резкое снижение сократительной способности миокарда, проявляется одышкой, кашлем, учащением пульса. Может сопровождать острую аневризму сердца – выбухание участка желудочка по месту обширной инфарктной зоны;

2. Нарушения ритма и проводимости сердца – различные нарушения регистрируются у 90% пациентов. Некоторые из таких нарушений – смертельно опасны (как фибрилляция предсердий, полная атриовентрикулярная блокада), лечение их возможно только в условиях отделения интенсивной терапии – дефибрилляция или установка кардиостимулятора;

3. Кардиогенный шок – невозможность адекватного кровоснабжения, резкое снижение АД при поражении большого участка миокарда;

4. Ранняя постинфарктная стенокардия – возникает в первые 24 часа острого инфаркта, может быть проявлением незавершившегося некроза сердечной мышцы;

5. Перикардит – воспаление сердечной сумки в первые 1-3 суток, осложняет течение заболевания, увеличивает риск неблагоприятного исхода;

6. «Несердечные» осложнения: желудочно-кишечные кровотечения, острый психоз или депрессия, тромбоэмболические осложнений в другие сосуды.

Поздние осложнения:

1. Синдром Дресслера – через 2-6 недель появляются полисерозиты – воспаление плевры, перикарда, суставов. Имеют аутоиммунный характер;

2. Тромбоэндокардит – возникновение и воспаление пристеночного тромба в полости сердца, на клапанах, опасен эмболическими осложнениями;

3. Формирование хронической аневризмы сердца – в области обширного рубца, способствует прогрессированию сердечной недостаточности, образованию внутрисердечного тромба;

4. Хроническая сердечная недостаточность – недостаточная насосная функция сердца ведет к снижению физической работоспособности, появлению одышки, отеков;

Как жить после инфаркта

Целями восстановления являются физическая, психологическая адаптация, восстановление работоспособности, предупреждение развития осложнений и повторного инфаркта.

Физическая реабилитация начинается с палаты интенсивной терапии. До 28 дней – в кардиологическом отделении или реабилитационном центре, санатории. Постепенное увеличение физической активности позволяет снизить риск осложнений, вернуться к обычной жизни.

Часто необходимо участие психолога, чтобы помочь пациенту продолжить жить с новой болезнью.

Медикаментозная терапия – также является частью реабилитационного плана. Она включает в себя различные группы препаратов, которые назначаются индивидуально. Чаще всего назначаются препараты для урежения частоты пульса, снижение уровня холестерина, нормализации артериального давления и предотвращения повышенной свертываемости крови.

Важно выполнять рекомендации врача по приему препаратов и соблюдению режима физической активности.

Огромную роль играют изменения в образе жизни, касающиеся не только физических упражнений. Коррекция массы тела при ее избытке (или недостатке!), изменения в составе рациона питания (по типу антиатерогенного), отказ от курения (если человек еще этого не сделал) – без этой работы пациент имеет мало шансов «жить долго и счастливо».

Источник