Острый инфаркт миокарда осложненный сердечной недостаточностью

Оглавление темы:

Клиника острой левожелудочковой сердечной недостаточности (сердечная астмы) при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Неотложная помощь при острой левожелудочковой сердечной недостаточности (сердечная астме).Клиника. Наиболее характерным симптомом является появление нарастающей одышки, переходящей в удушье. Болевой синдром для данного состояния не характерен. Если сердечная астма возникла на фоне постинфарктного кардиосклероза, то данный вариант приступа может протекать в безболевой форме, либо боли в области сердца будут носить «ишемический» характер. Типично занимаемое больным вынужденное положение: полусидячее, с опущенными ногами. Отмечаются беспокойство, возбуждение; кожные покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца, как правило, приглушены и плохо прослушиваются из-за большого количества влажных хрипов в легких. Возможно появление акцента II тона над легочной артерией. АД на первоначальных этапах заболевания повышено (влияние симпато-адреналовой реакции), в последующем снижается. Отмечается тахикардия, возможны нарушения ритма сердечной деятельности. Затруднен вдох. В легких определяются влажные хрипы. Динамика их появления начинается с заднениж-них отделов легких, симметрично с двух сторон. Количество и характер влажных хрипов зависит от выраженности сердечной недостаточности. В наиболее тяжелых случаях у больного из дыхательных путей появляется пена, иногда имеющая розовый оттенок.

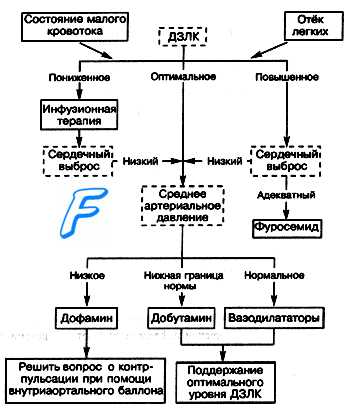

Неотложная помощьВсе лечебные мероприятия должны быть устремлены на снижение преднагрузки на сердце, повышение сократительной способности миокарда, «разгрузку» малого круга кровообращения и включать следующие направления: 1. Уменьшение притока крови с периферии в малый круг достигается использованием периферических вазодилататоров (прежде всего — нитратов) или ганглиоблокаторов. С этой целью можно использовать простой способ — назначить таблетки нитроглицерина под язык, по 1 табл. с интервалом в 5—10 мин., или произвести в/в введение препаратов нитроглицерина. При использовании ампульной формы 1% раствора нитроглицерина («Концентрат»), ее содержимое непосредственно перед применением разводят изотоническим раствором натрия хлорида до получения 0,01% раствора (0,1 мг = 100 мкг в I мл). Данный раствор вводят в/в капельно. Начальная скорость введения — 25 мкг в минуту (1 мл 0,01% раствора за 4 мин.). Скорость введения регулируют индивидуально, достигая снижения АД на 10—25% от исходного (систолическое давление должно быть не ниже 90 мм рт. ст.). 2. Эффективным препаратом для лечения альвеолярного отека легких является в/в введение 1—2 мл 1% раствора морфина. В данной ситуации используются не анальгезирующие, а другие свойства данного препарата: Примечание. Вышеуказанный клинический эффект морфина надежен лишь при значительных дозах, близких к угнетающим дыхание. Этим можно пренебречь на фоне ИВЛ, но при спонтанной вентиляции безопаснее применять медикаменты с хорошо управляемым ганглиоблокируюшим эффектом (арфонад, гигроний), а также нитроглицерин или нитро-пруссид натрия, действующие столь же быстро (А. П. Зильбер, 1989). 3. Повышение сократительной способности миокарда. Клинически доказанным положительным эффектом обладают симпатомиме-тики. Препаратом выбора является допмин (дофамин, допамин). Методика его использования описана в теме Кардиогенный шок (см. далнн). 4. Для уменьшения объема циркулирующей жидкости показано в/в введение мочегонных препаратов из группы салуретиков, например, фуросемид, в дозе 60—90 мг. Использование осмодиуретиков при данной патологии противопоказано, так как они в первую фазу своего действия увеличивают объем циркулирующей жидкости в сосудистом русле за счет привлечения воды из интерстициального пространства, что в конечном итоге может усилить отек легких. 5. Если альвеолярный отек легких протекает с выраженным бронхо-спастическим компонентом, на что будет указывать экспираторная одышка и жесткое дыхание, показано в/в медленное введение эуфиллина, в дозе 5—10 мл 2,4 % раствора. 6. Для купирования гипоксии и проведения пеногашения в альвеолах с момента начала лечения больному назначается ингаляция кислорода в объеме 3—5 л/мин., пропущенного через пеногаситель. В качестве пеногасителя рекомендуется использовать антифомсилан; при его отсутствии — этиловый спирт. Следует знать, что данный спирт обладает наиболее выраженным пеногасяшим эффектом при высоких концентрациях (96%), однако в такой концентрации он может вызвать ожог верхних дыхательных путей, поэтому спирт рекомендуется развести до 70—80°. 7. Объем инфузионной терапии должен быть минимальным (200— 300 мл 5% глюкозы) и, в основном, направлен на избежание повторных пункций периферических вен. Примечание: б). Для стабилизации повышенной проницаемости клеточных мембран некоторые врачи используют глюкокортикоиды (преднизолон в первоначальной дозе не менее 90-120 мг). Введение гормонов в данной ситуации целесообразно производить после нормализации ЦВД. Следует знать, что действие данных препаратов на фоне отека легких развивается медленно, выраженный клинический эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 часа, поэтому ряд авторов вообще не рекомендуют использовать глю-кокортикоиды при данной патологии. в). Наложение жгутов на нижние конечности вызывает депонирование крови в объеме 1—1,5 л, что с патогенетической точки зрения является хорошим подспорьем в лечении данной патологии. Однако не следует забывать, что после снятия жгутов с конечностей, особенно если они находились от часа и более, у больного может возникнуть подобие «синдрома включения» (см. тему. СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ), и все проведенное ранее лечение может оказаться неэффективным. Лечение данной патологии необходимо проводить под постоянным контролем ЦВД и почасового диуреза. После выведения больного из критического состояния показано проведение коррекции КЩС и уровня электролитов, особенно калия, потеря которого неизбежна при любых гипоксических состояниях Схема неотложной помощи при инфаркте миокарда и левожелудочковой сердечной недостаточности – сердечной астме

– Также рекомендуем “Острая правожелудочковая сердечная недостаточность при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Неотложная помощь при острой правожелудочковой сердечной недостаточности.” |

Источник

Основные осложнения после перенесенного инфаркта миокарда

Тяжесть осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ) связана со степенью нарушения венечного кровотока, сократительной способности сердечной мышцы и локализацией ишемии. Важную роль играет оперативность оказания медицинской помощи, адекватность терапии, наличие сопутствующей патологии, возраст пациента. Кратковременное нарушение кровоснабжения вызывает отмирание клеток субэндокардиальной зоны. Если длительность ишемии превышает 6 часов, развивается некроз 80% пораженного миокарда.

Стадии развития:

- Острейшая (первые 6 часов).

- Острая (до 14 дней).

- Подострая (до 2 месяцев).

- Рубцевания.

Осложнения инфаркта могут возникать на любом этапе. В этом его опасность. Особенно рискуют больные, которых госпитализировали через 6-12 часов после начала приступа и тромболитическая терапия или другие методы восстановления кровотока не проводились. При развитии осложненного инфаркта летальный исход может наступить в течение года.

Все осложнения ОИМ можно разделить на четыре блока:

- Электрические (нарушение ритма и проводимости импульса).

- Механические (связаны со структурными нарушениями в миокарде).

- Гемодинамические (вызваны функциональной неспособностью пораженного миокарда обеспечивать прежний кровоток).

- Реактивные (связаны с резорбтивными и аутоиммунными процессами, активацией симпатической нервной системы, а также вторичными дисфункциями внутренних органов).

Ранние

Осложнения острого периода инфаркта миокарда развиваются в первые 10 суток после болевого приступа и существенно не ухудшают прогноз заболевания при своевременном лечении.

Нарушения ритма и проводимости – самые частые осложнения острого периода инфаркта (до 80%). Аритмии в основном развиваются из-за изменения электрофизиологических свойств и метаболизма в пораженной зоне, снижения порога фибрилляции, выброса в кровоток большого количества активных веществ — катехоламинов и развития феномена re-entry (круговой циркуляции волны возбуждения в миокарде).

Клинико-прогностическая классификация аритмий:

Неопасные для жизни:

- синусовая аритмия, брадикардия (пульс медленный, но >50), тахикардия (<110 уд/мин);

- миграция водителя ритма по предсердиям;

- редкие (<5 за минуту) предсердные и желудочковые экстрасистолы;

- переходящая AV-блокада I степени.

Прогностически серьезные:

- синусовая тахикардия с пульсом >110 уд/мин, брадикардия <50 уд/мин;

- частые предсердные, а также групповые, политопные ранние желудочковые экстрасистолы (предикторы фибрилляции и мерцательной аритмии);

- синоаурикулярная блокада;

- AV-блокада II-III степеней;

- идиовентрикулярный ритм;

- ритм из АV-соединения;

- суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия;

- мерцание и трепетание предсердий;

- синдром слабости синусового узла.

Опасные для жизни:

- пароксизмальная желудочковая тахикардия;

- фибрилляция, трепетание желудочков;

- субнодальная полная AV-блокада;

- асистолия желудочков.

Клинически нарушения ритма проявляются:

- сердцебиением;

- ощущением перебоев в работе сердца;

- падением артериального давления;

- головокружением, потерей сознания.

Благодаря широкому внедрению тромболизиса на догоспитальном этапе и экстренной реваскуляризации миокарда частота внутрижелудочковых и полных AV-блокад не превышает 5%. Ранее эти осложнения становились причиной смерти более 50% пациентов как следствие прогрессирования сердечной недостаточности и развития кардиогенного шока.

В случае повторения жизнеугрожающих нарушений ритма устанавливают трансвенозный электрод для временной стимуляции миокарда в режиме of demand (по требованию). После возобновления адекватного сердцебиения устройство оставляют до полной стабилизации гемодинамических показателей (на 7-10 дней).

Острая сердечная недостаточность развивается из-за нарушения функции левого желудочка. К ней приводят обширные и трансмуральные инфаркты, осложненные тахиаритмией или AV-блокадой. Некротизированная зона миокарда «выключается» из сократительной массы При отмирании более 40% мышечной ткани желудочка развивается кардиогенный шок.

Резкое снижение функции выброса левого желудочка приводит к:

- увеличению конечного диастолического объема крови в нем;

- повышению давления сначала в левом предсердии, затем в легочных венах;

- развитию кардиогенного отека легких;

- недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов (головного мозга, печени, почек, кишечника.

Клинически острая сердечная недостаточность проявляется:

- прогрессирующей одышкой;

- тахикардией, снижением давления;

- влажными хрипами в легких, крепитацией;

- цианозом (посинением кожи);

- снижением диуреза;

- нарушением сознания.

Кардиогенный шок – крайняя степень недостаточности левого желудочка, летальность при котором превышает 85%.

Лечение острой сердечной недостаточности, кардиогенного шока и альвеолярного отека легких должно проводиться в условиях реанимационного блока.

Механические осложнения в раннем периоде (разрывы сердца). Этот тяжелейший, чаще всего летальный исход инфаркта развивается на 5-7 сутки после приступа.

Разрывы сердца делят на:

- Наружные. Разрыв стенки желудочка в области ишемического поражения с истечением крови в перикард.

Выделяют предразрывный период, который интенсивной болью, проявлениями шока, и собственно разрыв стенки. В этот момент быстро происходит остановка кровообращения с признаками клинической смерти. Иногда этот процесс может затянуться на несколько суток.

К сожалению, лишь малому проценту больных удается выполнить экстренную пункцию перикарда и срочную операцию по восстановлению целостности левого желудочка с дополнительным аортокоронарным шунтированием.

2. Внутренние:

- Разрыв межжелудочковой перегородки. Возникает при передней локализации некроза. Диаметр дефекта колеблется от 1 до 6 см. Клинически это проявляется нарастанием некупируемой боли, развитием кардиогенного шока, появлением за несколько часов тотальной сердечной недостаточности. Лечение исключительно хирургическое.

- Разрыв сосочковой мышцы. Папиллярные мускулы удерживают митральный и трикуспидальный клапаны закрытыми во время систолы, не давая крови забрасываться обратно в предсердия. Полностью несовместим с жизнью, так как молниеносно развивается митральная недостаточность и альвеолярный отек легких.

Аневризма левого желудочка. Локальное выбухание стенки левого желудочка во время диастолы. Дефект состоит из отмершей или рубцовой ткани и не участвует в сокращении, а его полость зачастую заполнена пристеночным тромбом. Состояние опасно развитием эмболических осложнений или разрывом сердца.

Психические нарушения. Обычно развиваются на первой неделе заболевания и вызваны недостаточным поступлением крови в мозг, низким содержанием в ней кислорода и влиянием продуктов распада сердечной мышцы.

Нарушения поведения могут протекать в форме психотических (сопор, делирий, сумрачное состояние) и непсихотических реакций (астения, депрессия, эйфория, невроз).

Особое внимание следует уделить депрессивному синдрому (он может послужить причиной суицида).

Поздние

По истечении 10 суток после сердечного приступа могут развиться:

По истечении 10 суток после сердечного приступа могут развиться:

- Ранняя постинфарктная стенокардия. Чаще возникает при поражении нескольких венечных сосудов или недостаточном тромболизисе, а также из-за нарушения диастолической функции левого желудочка. Является предиктором рецидива инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти.

- Тромбоэмболические осложнения:

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии);

- бифуркации брюшного отдела аорты, артерий нижних конечностей (с развитием гангрены);

- тромбоз мезентериальных сосудов (клиническая картина острого живота), почечной артерии (инфаркт почки), церебральных артерий (инсульт).

3. Тромбоэндокардит. Асептическое воспаление эндокарда с пристеночным тромбообразованием в зоне некроза. Служит источником материала для эмболии сосудов большого круга кровообращения.

4. Стрессовые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, кровотечение. Может развиваться и в остром периоде инфаркта миокарда. Причиной развития патологии служит нарушение кровоснабжения кишечной стенки, гиперактивация симпатической нервной системы, терапия антиагрегантами и антикоагулянтами.

5. Парез кишечника. Нарушение мочеиспускания (атония мочевого пузыря). Особенно часто встречается у пожилых пациентов на фоне действия нейролептаналгезии, строгого постельного режима, применения атропина.

Также в позднем периоде возможно развитие нарушений ритма и проводимости и хронической аневризмы сердца.

Отдаленные

В отдаленном периоде возможно развитие:

В отдаленном периоде возможно развитие:

- Хронической сердечной недостаточности, которая требует пожизненной медикаментозной терапии.

- Постинфарктного кардиосклероза. Снижение и нарушения функции миокарда, вызванное рубцовыми и склеротическими процессами, что повышает риск повторного ОИМ.

- Постинфарктного синдрома (Дресслера). Это аутоиммунный процесс, вызванный неадекватным ответом организма больного на продукты распада отмерших клеток сердца: образуются антитела к собственным серозным оболочкам. Развивается на 2-8 неделе заболевания и характеризуется классической триадой: сухой перикардит, плеврит, пневмонит. Реже наблюдается поражение грудинно-реберных и плечевых суставов с развитием синовита.

Как не допустить ухудшения

Большинство осложнений ОИМ развиваются по причинам, не зависящим от пациента. Но существует ряд превентивных мер, способных снизить вероятность возникновения и тяжесть последствий:

- Обучение азам первой медицинской помощи при ОИМ и алгоритму реанимационных мероприятий.

- Своевременное обращение за медицинской помощью. Реваскуляризация (тромболизис, стентирование, аортокоронарное шутнирование) возобновляет кровоток в пораженном сосуде и ограничивает зону некроза миокарда.

- Строгий постельный режим в первые сутки заболевания, максимальный эмоциональный покой.

- Следование курсу лечения и своевременный прием медикаментов.

- Дозированные физические нагрузки, физиотерапия согласно стадии инфаркта.

Что делать при осложнениях: как лечить и к кому обращаться

Ранние осложнения лечатся в условиях палаты интенсивной терапии кардиологической клиники с постоянным мониторингом жизненных показателей. Ритм восстанавливают путем введения антиаритмических препаратов (класс медикамента зависит от вида аритмии), электроимпульсной терапией или имплантацией кардиостимулятора. Механические осложнения требуют хирургического вмешательства на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

Ранние осложнения лечатся в условиях палаты интенсивной терапии кардиологической клиники с постоянным мониторингом жизненных показателей. Ритм восстанавливают путем введения антиаритмических препаратов (класс медикамента зависит от вида аритмии), электроимпульсной терапией или имплантацией кардиостимулятора. Механические осложнения требуют хирургического вмешательства на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

Поздние осложнения развиваются на стационарном или санаторно-курортном этапе. Лечение тромбоэмболических эпизодов зависит от состояния пораженного сосуда и длительности ишемии. Допускается консервативное введение антикоагулянтов, тромболизис, эндоваскулярное удаление эмбола, открытая тромбэктомия. В случае необратимых повреждений выполняют резекцию.

С осложнениями отдаленного периода пациент должен обратиться к лечащему кардиологу, который проведет диагностику и назначит лечение.

Выводы

Вероятность ранних и поздних осложнений инфаркта миокарда возрастает при несвоевременном обращении за медицинской помощью, а также у пациентов с нелеченной гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом.

Для профилактики инфаркта и его осложнений стоит придерживаться здорового образа жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя, регулярно делать зарядку.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит систематически проходить профилактические осмотры 2 раза в год и следовать рекомендациям врача.

Источник