Острый инфаркт миокарда без подъема сегмента st что это

Признаки инфаркта миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ

Синонимы: инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, нетрансмуральный инфаркт, инфаркт миокарда (ИМ) без зубца Q.

По электрокардиографическим признакам инфаркт миокарда (ИМ) делят на два типа. При одном типе на ЭКГ отмечается подъем сегмента ST (ИМпST), при другом типе, на долю которого приходится примерно 30-40% всех случаев ИМ, подъем сегмента ST отсутствует (ИМбпST).

• При инфаркте миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) речь идет обычно о легкой форме заболевания, на долю которой приходится примерно 30-40% случаев ИМ.

• В острой стадии возможен незначительный подъем сегмента ST или незначительная его депрессия. Зубец Т отрицательный и обычно очень глубокий, зубец Q не определяется.

• В хронической стадии описанные изменения сегмента ST исчезают, а отрицательный зубец Т становится менее глубоким.

• При инфаркте миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) возможно поражение как передней стенки ЛЖ (отведения V2-V6), так и задней (отведения II, III, aVF).

• В диагностике инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) важную роль наряду с изменениями ЭКГ играют результаты исследования сывороточных маркеров некроза миокарда: появление тропонина в крови и повышение активности креатинкиназы и ее МВ-фракции.

Патофизиология. В основе патофизиологических механизмов инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) лежит частичный некроз стенки желудочка, обусловленный субтотальным стенозом коронарной артерии в результате кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку и последующего тромбоза просвета. Прогноз при ИМбпST более благоприятный, чем при ИМбпST, так как речь идет только о частичном некрозе стенки желудочка сердца.

Симптомы. Основным клиническим проявлением и в этом случае является сильный приступ сжимающей загрудинной боли. Тахипноэ, появление III тона и предсердного тона при аускультации сердца, а также мелкопузырчатых хрипов над легочными полями указывают на левожелудочковую недостаточность и ассоциированы с плохим прогнозом.

Диагностика инфаркта миокарда без подъема сегмента ST

Для электрокардиографической картины инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) характерны отсутствие как отчетливого подъема сегмента ST (монофазная деформация), так и зубца Q, обусловленное некрозом миокарда.

На ЭКГ обычно выявляют незначительную или выраженную депрессию сегмента ST и отрицательный зубец Т. Подъем сегмента ST иногда бывает незначительным и быстро проходит. Глубокий отрицательный зубец Т без появления зубца Q иногда в течение нескольких дней полностью или почти полностью исчезает. Возможно, что в этом случае острая ишемия миокарда проходит в результате спонтанного тромболизиса.

В то же время отрицательные зубцы Т могут исчезать медленно, т.е. становясь все менее глубокими. Однако в обоих случаях характерный для ИМ зубец Q не выявляется.

Таким образом, динамика изменений интервала ST отражает динамику событий, протекающих в просвете коронарной артерии.

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) может локализоваться как в передней, так и в задней стенке ЛЖ. Если пораженной оказывается передняя стенка, изменения регистрируются в отведениях V2-V6, если же задняя, то в отведениях II, III, aVF.

Поскольку описанные выше изменения могут наблюдаться и при других сердечно-сосудистых заболеваниях, например при инсульте, травме сердца, миокардите и перикардите, то для установления диагноза ИМ, помимо клинических данных, таких как длительная загрудинная боль, необходимо также, чтобы результаты исследования крови на маркеры некроза миокарда были положительными. При ИМбпST в сыворотке крови обнаруживаются тропонины и может быть повышена активность креатинкиназы.

Следует отметить ряд важных изменений, которые произошли в клинической концепции ИМ. Раньше полагали, что инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) является трансмуральным, т.е. поражает всю толщу миокарда желудочковой стенки. Поэтому считалось, что для диагностики ИМпST необходимо появление зубца Q. Поэтому ИМ с депрессией сегмента ST и глубоким отрицательным зубцом Т, но без зубца Q трактовали как нетрансмуральный инфаркт (или рудиментарный инфаркт). Эта точка зрения оказалась ошибочной.

Сегодня на основании сравнения клинических и патологоанатомических наблюдений стало известно, что иногда ИМ, проявляющийся на ЭКГ глубоким зубцом Q, может оказаться нетрансмуральным. Кроме того, показано также, что при нетрансмуральном ИМ могут появиться также глубокие зубцы Q, хотя инфаркт может охватывать только 10-20% толщины желудочковой стенки. Таким образом, наличие патологического зубца Q на ЭКГ при трансмуральном ИМпST не обязательно.

Тем не менее по статистике при трансмуральном ИМ зубец О на ЭКГ регистрируется чаще (примерно в 70% случаев), чем при нетрансмуральном ИМ (примерно в 30% случаев).

Дальнейшая тактика:

• после коронароангиографии при необходимости выполняют ЧКВ со агентированием стенозированной артерии или коронарное шунтирование

• системный тромболизис

Особенности ЭКГ при инфаркте миокарда без подъема сегмента ST (нетрасмурального инфаркта):

• частичный некроз миокарда желудочковой стенки, обусловленный стенозом коронарной артерии

• сильная сжимающая загрудинная боль

• ЭКГ: глубокий отрицательный зубец Т

• отсутствие зубца Q

• положительный результат анализа крови на тропонины, а также креатинкиназу и ее МВ-фракцию

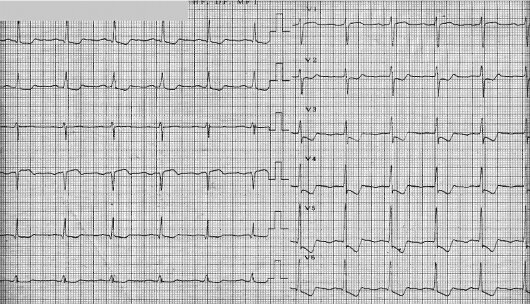

Трактовка ЭКГ. Имеется депрессия сегмента ST в отведениях I, avL, V2-V6.

Учебное видео ЭКГ при инфаркте миокарда

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

– Также рекомендуем “Признаки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ”

Оглавление темы “ЭКГ (электрокардиограммы)”:

- Признаки нестабильной стенокардии напряжения на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда передней стенки на ЭКГ

- Признаки инфаркта миокарда задней и нижней стенки на ЭКГ

- Показания и противопоказания для ЭКГ с физической нагрузкой

- Методика проведения ЭКГ с физической нагрузкой

- Расшифровка ЭКГ после пробы с физической нагрузкой – велоэргометрии

- Изменение артериального давления (АД) при физической нагрузке

- Показания для холтеровского мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ)

Источник

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST

Прочитайте:

ИМ без подъема сегмента ST — одна из клинических форм ИБС, характеризующаяся развитием острой ишемии миокарда, тяжесть и продолжительность которой достаточны для возникновения его некроза.

ИМбпST, так же как и нестабильная стенокардия, проявляется типичными болями в грудной клетке, во время которых на ЭКГ могут отмечаться признаки ишемии субэндокардиальных слоев миокарда в виде стойкой либо преходящей депрессии сегмента ST, инверсии, сглаженности или псевдонормализации зубца Т. Однако, в отличие от больных с нестабильной стенокардией, у больных с ИМбпST в плазме крови выявляют повышение уровня биохимических маркеров некроза миокарда (тропонинов I или Т либо МВ-КФК), что свидетельствует о возникновении ИМ. Обычно это повреждение (некроз) миокарда локализуется в тех же субэндокардиальных зонах, которые подвергались ишемии. Развитие некроза миокарда отражается на ЭКГ формированием характерного негативного равнобедренного (так называемого «коронарного») зубца Т, т.е. образуется ИМ без зубца Q (ранее он носил название субэндокардиального, мелкоочагового ИМ).

Нестабильная стенокардия и ИМбпST — состояния очень близкие, имеющие общий патогенез и схожую клиническую картину, которая может отличаться только тяжестью (выраженностью) симптомов. Обычно термин ИМбпST используют непродолжительное время, до тех пор, пока не станет ясно, что ОКС закончился развитием ИМ без зубца Q, а не обширным ИМ с зубцом Q, либо нестабильной стенокардией.

Само понятие ИМбпST появилось с широким внедрением в клиническую практику определения сердечных тропонинов. Больные ОКСбпST, имеющие повышенный уровень сердечных тропонинов в плазме крови, имеют более серьезный прогноз, более высокий риск смерти, требуют более активного лечения и наблюдения, нежели больные с нестабильной стенокардией, имеющие нормальный уровень биохимических маркеров некроза миокарда.

Таким образом, для быстрого и правильного разграничения внутри ОКСбпST больных с нестабильной стенокардией и больных с ИМбпST, необходимо определение таких биохимических маркеров некроза миокарда, как сердечные тропонины Т или I. Использование с этой целью других, менее чувствительных биохимических маркеров, в частности МВ-КФК, возможно, но может привести к ошибкам.

На втором этапе диагностического поиска можно и не получить какойлибо существенной информации. Тем не менее важнейшей задачей второго этапа диагностического поиска служит исключение внесердечных причин болевого синдрома (пневмоторакс, пневмония, плевральный выпот), а также некоронарной природы поражения сердечно-сосудистой системы (тромбоэмболия легочной артерии, расслаивающаяся аневризма аорты, перикардит, клапанные поражения сердца и др.).

В клинической оценке больных с ОКСбпST исключительно важен третий этап диагностического поиска, позволяющий осуществить среди них стратификацию риска и на этом основании выбрать оптимальную тактику лечения (медикаментозную, инвазивную либо хирургическую).

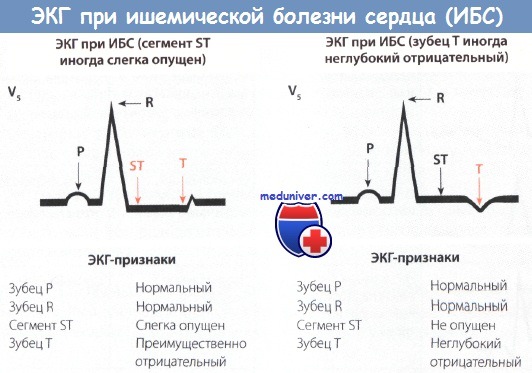

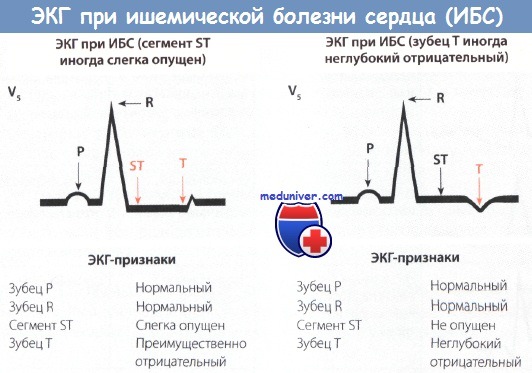

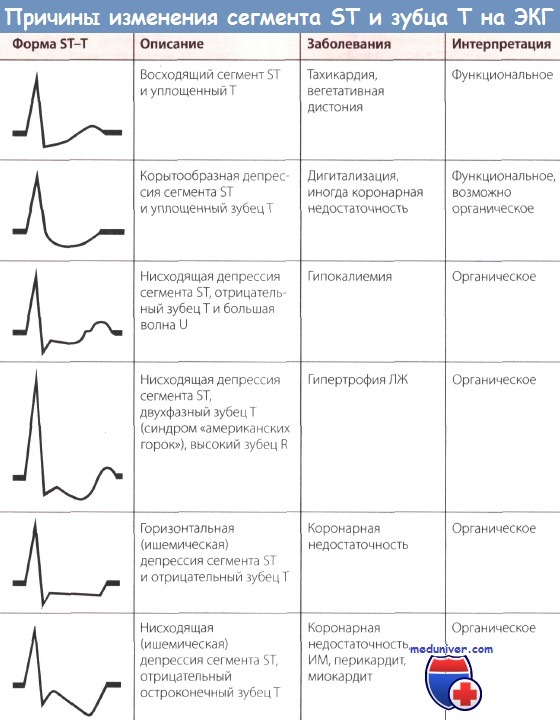

• Электрокардиография является основным инструментальным методом диагностики ОКСбпST и должна быть зарегистрирована и оценена квалифицированным специалистом в течение первых 10 мин поступления больного в стационар. Существенную помощь в интерпретации имеющихся изменений ЭКГ может оказать сравнение ее с предыдущими ЭКГ. При наличии соответствующей клинической симптоматики, характерными для ОКСбпST изменениями ЭКГ служат горизонтальная либо косонисходящая депрессия сегмента ST глубиной не менее 1 мм (0,1 мВ) в двух смежных отведениях и более, а также инверсия зубца Т глубиной более 1 мм (0,1 мВ) в отведениях с преобладающим зубцом R (рис. 2-16, 2-17).

• Помимо ЭКГ в покое у больных с ОКСбпST может применяться холтеровское мониторирование ЭКГ. Оно позволяет выявить продолжающиеся эпизоды ишемии миокарда (в том числе и безболевые), а также нарушения ритма сердца (в особенности желудочковые), что может иметь большое значение при стратификации риска этой категории больных.

• Ультразвуковое исследование сердца у больных с ОКСбпST позволяет оценить наличие нарушений локальной сократимости, глобальную сократительную функцию левого желудочка и тем самым помочь в стратификации риска.

Рис. 2-16. Выраженная ишемия миокарда переднебоковой, верхушечной и перегородочной областей левого желудочка у больного с нестабильной стенокардией: депрессия сегмента ST >1 мВ в отведениях I, II, aVL,V2 -V6

Рис. 2-17. Распространенный передний инфаркт миокарда без зубца Q: глубокие негативные симметричные («коронарные») зубцы Т в отведениях I, II, aVL, V2 -V6.

• Наибольшее значение в диагностике ОКСбпST, его варианта (нестабильная стенокардия или ИМбпST), а также для стратификации риска имеют биохимические маркеры некроза миокарда. Наиболее предпочтительным считается определение содержания в крови сердечных тропонинов Т или I, повышение которых представляет собой наиболее надежный критерий некроза миокарда. Сердечные тропонины — белковые комплексы, регулирующие мышечное сокращение, состоят из трех субъединиц: тропонин Т (ТнТ), тропонин С (ТнС), тропонин I (ТнГ). Считается, что ТнI и ТнТ — наиболее чувствительные и специфичные маркеры некроза миокарда. Их уровень повышается в крови уже через 4-6 ч после ИМ по сравнению с нормой и сохраняется повышенным в течение 10- 14 дней.

• Менее специфичным для определения некроза миокарда служит повышение содержания в крови фермента креатинфосфокиназы (КФК) за счет ее МВ изофермента (МВ-КФК). Повышение уровня КФК-МВ в плазме крови регистрируется через 4-6 ч от начала формирования ИМ и сохраняется до 2-3 суток.

При сравнении чувствительности МВ-КФК и сердечных тропонинов у больных с ОКС без подъема сегмента ST оказалось, что у 30% больных с нормальными значениями МВ-КФК уровень сердечных тропонинов был повышенным. Поэтому в настоящее время золотым стандартом биохимического выявления некроза миокарда считают сердечные тропонины Т или I. С практической точки зрения необходимо подчеркнуть, что определение уровня сердечных тропонинов у больных с ОКС без подъема сегмента ST нужно осуществлять как минимум 2 раза с интервалом 6-12 ч, при этом первое определение должно быть выполнено не ранее, чем через 6 ч от начала болевого приступа.

Нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST

Нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST занимают в США первые места по заболеваемости и смертности; каждый год с этим диагнозом госпитализируется 700 000 человек. Эти состояния составляют вместе с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST часть общего спектра острого коронарного синдрома .

Содержание

Факторы риска

Возраст старше 65 лет

*Эта классификация учитывает клиническую картину и изменения ЭКГ.

ЭКГ при поступлении помогает оценить риск при нестабильной стенокардии. Отклонение сегмента ST (депрессия или преходящий подъем) не менее 0,5 мм или предшествующая блокада левой ножки пучка Гиса говорят о повышенном риске смерти в течение года. Отрицательные зубцы Т самостоятельного прогностического значения не имеют.

Клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST (ОКС бпST)

Острый коронарный синдром – любая группа клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.

В понятие острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST входят следующие нозологические единицы:

- Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST — острый процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и продолжительности, чтобы вызвать некроз миокарда.

- Нестабильная стенокардия — ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой недостаточны для развития некроза миокарда.

Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST устанавливается у больных с наличием боли в грудной клетке и изменениями на ЭКГ, свидетельствующими об острой ишемии миокарда, но без стойкого подъема ST либо впервые (или предположительно впервые) развившейся полной БЛНПГ.

На ЭКГ может определяться стойкая или преходящая депрессия сегмента ST, инверсия, сглаженность или псевдонормализация зубца Т.

Отсутствие отчетливых ЭКГ изменений не исключает ОКС.

Источник

ММА имени И.М. Сеченова

Клиническими проявлениями ишемической болезни сердца являются стабильная стенокардия, безболевая ишемия миокарда, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и внезапная смерть. На протяжении многих лет нестабильная стенокардия рассматривалась, как самостоятельный синдром, занимающий промежуточное положение между хронической стабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда. Однако в последние годы было показано, что нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда, несмотря на различия в их клинических проявлениях, являются следствиями одного и того же патофизиологического процесса, а именно разрыва или эрозии атеросклеротической бляшки в сочетании с присоединяющимся тромбозом и эмболизацией более дистально расположенных участков сосудистого русла. В связи с этим нестабильная стенокардия и развивающийся инфаркт миокарда в настоящее время объединены термином острый коронарный синдром (ОКС).

Острый коронарный синдром – предварительный диагноз, позволяющий врачу определить неотложные лечебные и организационные мероприятия. Соответственно, огромное значение имеет разработка клинических критериев, позволяющих врачу принимать своевременные решения и выбирать оптимальное лечение, в основе которого лежат оценка риска развития осложнений и целевой подход к назначению инвазивных вмешательств. В ходе создания таких критериев все острые коронарные синдромы были разделены на сопровождающиеся и не сопровождающиеся стойким подъемом сегмента ST. В настоящее время оптимальные лечебные мероприятия, эффективность которых основана на результатах хорошо спланированных рандомизированных клинических испытаний, уже во многом разработаны. Так, при остром коронарном синдроме со стойким подъемом сегмента ST (или впервые возникшей полной блокадой левой ножки пучка Гиса), отражающим острую тотальную окклюзию одной или нескольких коронарных артерий, целью лечения является быстрое, полное и стойкое восстановление просвета коронарной артерии при помощи тромболизиса (если он не противопоказан) или первичной коронарной ангиопластики (если она технически выполнима). Эффективность указанных лечебных мероприятий доказана в целом ряде исследований.

При остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST речь идет о пациентах с болями в грудной клетке и изменениями на ЭКГ, свидетельствующими об острой ишемии (но не обязательно о некрозе) миокарда. У таких больных часто обнаруживаются стойкая или преходящая депрессия сегмента ST, а также инверсия, уплощение или «псевдонормализация» зубцов Т. Кроме того, изменения ЭКГ при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST могут быть неспецифическими или вовсе отсутствовать. Наконец, в указанную категорию больных могут быть включены и некоторые пациенты с указанными выше изменениями на электрокардиограмме, но без субъективных симптомов (т.е. случаи безболевой «немой» ишемии и даже инфаркта миокарда).

В отличие от ситуаций со стойким подъемом сегмента ST существовавшие ранее предложения по тактике лечения при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST носили менее четкий характер. Лишь в 2000 году были опубликованы рекомендации Рабочей группы Европейского кардиологического общества по лечению острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST. В скором времени соответствующие рекомендации будут выработаны и для врачей России.

В настоящей статье рассматривается лишь ведение больных с подозрением на острый коронарный синдром, у которых отсутствует стойкий подъем сегмента ST. При этом основное внимание уделено непосредственно диагностике и выбору терапевтической тактики.

Но предварительно считаем необходимым сделать два замечания:

- Во–первых, изложенные ниже рекомендации основаны на результатах целого ряда клинических исследований. Однако эти испытания выполнялись на специально отобранных группах пациентов и, соответственно, отражают далеко не все состояния, встречающиеся в клинической практике.

- Во–вторых, следует учитывать, что кардиология быстро развивается. Соответственно, настоящие рекомендации должны регулярно пересматриваться по мере накопления результатов новых клинических испытаний.

Степень убедительности заключений об эффективности различных методов диагностики и лечения зависит от того, на основании каких данных они были сделаны. В соответствии с общепринятыми рекомендациями выделяются следующие три уровня обоснованности («доказанности») заключений:

Уровень А: Заключения основаны на данных, которые были получены в нескольких рандомизированных клинических исследованиях или метаанализах.

Уровень В: Заключения основаны на данных, которые были получены в единичных рандомизированных испытаниях или в нерандомизированных исследованиях.

Уровень С. Заключения основаны на согласованном мнении экспертов.

В дальнейшем изложении после каждого пункта будет указан уровень его обоснованности.

Тактика ведения больных с острым коронарным синдромом

Первичная оценка состояния больного

Первичная оценка состояния пациента с жалобами на боль в грудной клетке или другими симптомами, позволяющими заподозрить ОКС, включает в себя:

1. Тщательный сбор анамнеза. Классические характеристики ангинозных болей, равно как и типичные варианты обострения ИБС (затяжная [> 20 минут] ангинозная боль в покое, впервые возникшая тяжелая [не ниже III ФК по классификации Canadian Cardiovascular Society (CCS)] стенокардия, недавнее утяжеление стабильной стенокардии не менее чем до III ФК по CCS) хорошо известны. Однако следует отметить, что ОКС может проявляться и атипичными симптомами, в числе которых боли в грудной клетке в покое, боли в эпигастрии, внезапно возникшая диспепсия, колющие боли в груди, «плевральные» боли, а также усиление одышки. Причем частота указанных манифестаций ОКС достаточно велика. Так, по данным Multicenter Chest Pain Study (Lee T. с соавт., 1985), острая ишемия миокарда была диагностирована у 22% пациентов с острыми и колющими болями в грудной клетке, а также у 13% больных с болями, характерными для поражения плевры, и у 7% больных, у которых болевые ощущения полностью воспроизводились при пальпации. Особенно часто атипичные проявления ОКС наблюдаются у пациентов молодого (25–40 лет) и старческого (более 75 лет) возраста, а также у женщин и больных сахарным диабетом.

2. Физикальное обследование. Результаты осмотра и пальпации грудной клетки, данные аускультации сердца, а также показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления обычно находятся в пределах нормы. Целью физикального обследования является в первую очередь исключение внесердечных причин боли в грудной клетке (плеврит, пневмоторакс, миозит, воспалительные заболевания костно–мышечного аппарата, травмы грудной клетки и др.). Кроме того, при физикальном обследовании следует выявлять заболевания сердца, не связанные с поражением коронарных артерий (перикардит, пороки сердца), а также оценить стабильность гемодинамики и тяжесть недостаточности кровообращения.

3. ЭКГ. Регистрация ЭКГ в покое является ключевым методом диагностики ОКС. В идеале следует записать ЭКГ во время болевого приступа и сравнить ее с электрокардиограммой, зарегистрированной после исчезновения болей. При повторяющихся болях для этого может быть использовано многоканальное мониторирование ЭКГ. Очень полезно также сравнить ЭКГ со «старыми» пленками (если таковые доступны), особенно при наличии признаков гипертрофии левого желудочка или перенесенного инфаркта миокарда.

Наиболее надежными электрокардиографическими признаками ОКС являются динамика сегмента ST и изменения зубца Т. Вероятность наличия ОКС наиболее велика, если соответствующая клиническая картина сочетается с депрессией сегмента ST глубиной более 1 мм в двух или более смежных отведениях. Несколько менее специфичным признаком ОКС является инверсия зубца Т, амплитуда которого превышает 1 мм, в отведениях с преобладающим зубцом R. Глубокие негативные симметричные зубцы Т в передних грудных отведениях часто свидетельствуют о выраженном проксимальном стенозе передней нисходящей ветви левой коронарной артерии. Наконец, наименее информативны неглубокая (менее 1 мм) депрессия сегмента ST и незначительная инверсия зубца Т.

Следует помнить о том, что полностью нормальная ЭКГ у больных с характерными симптомами не исключает диагноз ОКС.

Таким образом, у больных с подозрением на ОКС следует зарегистрировать ЭКГ в покое и начать длительное многоканальное мониторирование сегмента ST. Если мониторирование по каким–либо причинам невыполнимо, то необходима частая регистрация ЭКГ (уровень обоснованности: С).

Госпитализация

Больные с подозрением на ОКС без подъема сегмента ST должны быть немедленно госпитализированы в специализированные отделения неотложной кардиологии/отделения интенсивной терапии и кардиореанимации (уровень обоснованности: С).

Исследование биохимических маркеров повреждения миокарда

«Традиционные» сердечные ферменты, а именно креатинфосфокиназа (КФК) и ее изофермент МВ КФК менее специфичны (в частности, возможны ложноположительные результаты при травме скелетных мышц). Кроме того, имеет место значительное перекрывание между нормальными и патологическими сывороточными концентрациями указанных ферментов. Наиболее специфичными и надежными маркерами некроза миокарда являются кардиальные тропонины Т и I. Следует определять концентрацию тропонинов Т и I через 6–12 часов после поступления в стационар, а также после каждого эпизода интенсивной боли в грудной клетке.

Если у больного с подозрением на ОКС без подъема сегмента ST имеет место повышенный уровень тропонина Т и/или тропонина I, то такое состояние следует расценивать, как инфаркт миокарда, и проводить соответствующее медикаментозное и/или инвазивное лечение.

Следует также учитывать, что после некроза сердечной мышцы повышение концентрации различных маркеров в сыворотке крови происходит неодновременно. Так, наиболее ранним маркером некроза миокарда является миоглобин, а концентрации МВ КФК и тропонина увеличиваются несколько позже. Кроме того, тропонины остаются повышенными в течение одной–двух недель, что затрудняет диагностику повторного некроза миокарда у больных, недавно перенесших инфаркт миокарда.

Соответственно, при подозрении на ОКС тропонины T и I должны быть определены в момент поступления в стационар и повторно измерены через 6–12 часов наблюдения, а также после каждого болевого приступа. Миоглобин и/или МВ КФК следует определять при недавнем (менее шести часов) появлении симптомов и у пациентов, недавно (менее двух недель назад) перенесших инфаркт миокарда (уровень обоснованности: С).

Начальная терапия больных с подозрением на ОКС без подъема сегмента ST

При ОКС без подъема сегмента ST в качестве начальной терапии следует назначить:

1. Ацетилсалициловую кислоту (уровень обоснованности: А);

2. Гепарин натрия и низкомолекулярные гепарины (уровень обоснованности: А и В);

3. b–блокаторы (уровень обоснованности: В);

4. При сохраняющихся или рецидивирующих болях в грудной клетке – нитраты внутрь или внутривенно (уровень обоснованности: С);

5. При наличии противопоказаний или непереносимости b–блокаторов – антагонисты кальция (уровень обоснованности: В и С).

Динамическое наблюдение

В течение первых 8–12 часов необходимо тщательно наблюдать за состоянием больного. Предметом особого внимания должны быть:

- Рецидивирующие боли в грудной клетке. Во время каждого болевого приступа необходимо регистрировать ЭКГ, а после него повторно исследовать уровень тропонинов в сыворотке крови. Весьма целесообразно непрерывное многоканальное мониторирование ЭКГ для выявления признаков ишемии миокарда, а также нарушений сердечного ритма.

- Признаки гемодинамической нестабильности (артериальная гипотензия, застойные хрипы в легких и др.)

Оценка риска развития инфаркта миокарда или смерти

Пациенты с острым коронарным синдромом представляют собой весьма разнородную группу больных, которые различаются по распространенности и/или тяжести атеросклеротического поражения коронарных артерий, а также по степени «тромботического» риска (т.е. риска развития инфаркта миокарда в ближайшие часы/дни). Основные факторы риска представлены в таблице 1.

Пациенты с острым коронарным синдромом представляют собой весьма разнородную группу больных, которые различаются по распространенности и/или тяжести атеросклеротического поражения коронарных артерий, а также по степени «тромботического» риска (т.е. риска развития инфаркта миокарда в ближайшие часы/дни). Основные факторы риска представлены в таблице 1.

На основании данных динамического наблюдения, ЭКГ и биохимических исследований каждый пациент должен быть отнесен к одной из двух указанных ниже категорий.

1. Пациенты с высоким риском развития инфаркта миокарда или смерти

К этой категории относятся больные, у которых имели место:

- повторные эпизоды ишемии миокарда (либо повторяющиеся боли в грудной клетке, либо динамика сегмента ST, в особенности депрессия или преходящие подъемы сегмента ST);

- повышение концентрации тропонина Т и/или тропонина I в крови;

- эпизоды гемодинамической нестабильности в периоде наблюдения;

- жизнеопасные нарушения сердечного ритма (повторные пароксизмы желудочковой тахикардии, фибрилляция желудочков);

- возникновение ОКС без подъема сегмента ST в раннем постинфарктном периоде.

2. Пациенты с низким риском развития инфаркта миокарда или смерти

К этой категории относятся больные, у которых за время динамического наблюдения:

- не повторялись боли в грудной клетке;

- не отмечалось повышение уровня тропонинов или иных биохимических маркеров некроза миокарда;

- отсутствовали депрессии или подъемы сегмента ST на фоне инвертированных зубцов Т, уплощенных зубцов Т или нормальной ЭКГ.

Дифференцированная терапия в зависимости от риска развития инфаркта миокарда или смерти

Для больных с высоким риском указанных событий может быть рекомендована следующая лечебная тактика:

1. Введение блокаторов IIb/IIIa рецепторов: абциксимаб, тирофибан или эптифибатид (уровень обоснованности: А).

2. При невозможности использования блокаторов IIb/IIIa рецепторов – внутривенное введение гепарина натрия по схеме (табл. 2) или низкомолекулярных гепаринов (уровень обоснованности: В).

В современной практике широко используются следующие низкомолекулярные гепарины: адрепарин, дальтепарин, надропарин, тинзапарин и эноксапарин. В качестве примера остановимся подробнее на надропарине. Надропарин – низкомолекулярный гепарин, полученный из стандартного гепарина методом деполимеризации. Препарат характеризуется выраженной активностью в отношении фактора Xа и слабой активностью в отношении фактора IIа. Анти–Xа активность надропарина более выражена, чем его влияние на АЧТВ, что отличает его от гепарина натрия. Для лечения ОКС надропарин вводят п/к 2 раза в сутки в комбинации с ацетилсалициловой кислотой (до 325 мг/сут). Начальную дозу определяют из расчета 86 ЕД/кг, и ее следует вводить в/в болюсно. Затем подкожно вводят такую же дозу. Продолжительность дальнейшего лечения – 6 дней, в дозах, определяемых в зависимости от массы тела (табл. 3).

3. У больных с жизнеопасными нарушениями сердечного ритма, гемодинамической нестабильностью, развитием ОКС вскоре после инфаркта миокарда и/или наличием в анамнезе АКШ следует как можно быстрее выполнить коронароангиографию (КАГ). В процессе подготовки к КАГ следует продолжать введение гепарина. При наличии атеросклеротического повреждения, позволяющего провести реваскуляризацию, вид вмешательства выбирают с учетом особенностей повреждения и его протяженности. Принципы выбора процедуры реваскуляризации при ОКС аналогичны общим рекомендациям для данного вида лечения. Если выбрана чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (ЧТКА) с установкой стента или без него, то ее можно произвести немедленно после ангиографии. В этом случае введение блокаторов IIb/IIIa рецепторов следует продолжать в течение 12 часов (для абциксимаба) или 24 часов (для тирофибана и эптифибатида). Уровень обоснованности: А.

У больных с низким риском развития инфаркта миокарда или смерти может быть рекомендована следующая тактика:

1. Прием внутрь ацетилсалициловой кислоты, b–блокаторов, возможно – нитратов и/или антагонистов кальция (уровень обоснованности: В и С).

2. Отмена низкомолекулярных гепаринов в том случае, если за время динамического наблюдения отсутствовали изменения на ЭКГ и не повышался уровень тропонина (уровень обоснованности: С).

3. Нагрузочная проба для подтверждения или установления диагноза ИБС и оценки риска неблагоприятных событий. Больным с выраженной ишемией во время стандартного нагрузочного теста (велоэргометрия или тредмил) следует выполнить КАГ с последующей реваскуляризацией. При неинформативности стандартных тестов могут быть полезны стресс–эхокардиография или нагрузочная перфузионная сцинтиграфия миокарда.

Ведение больных ОКС без подъема сегмента ST после выписки из стационара

1. Введение низкомолекулярных гепаринов в том случае, если имеют место повторные эпизоды ишемии миокарда и невозможно выполнить реваскуляризацию (уровень обоснованности: С).

2. Прием b–блокаторов (уровень обоснованности: А).

3. Широкое воздействие на факторы риска. В первую очередь – прекращение курения и нормализация липидного профиля (уровень обоснованности: А).

4. Прием ингибиторов АПФ (уровень обоснованности: А).

Заключение

В настоящее время многие лечебные учреждения в России не располагают возможностями проведения вышеупомянутых диагностических и лечебных мероприятий (определение уровня тропонинов T и I, миоглобина; экстренная коронароангиография, использование блокаторов IIb/IIIa рецепторов и др.). Можно ожидать, однако, все более широкого их включения в медицинскую практику в нашей стране уже в ближайшем будущем.

Применение нитратов при нестабильной стенокардии основывается на патофизиологических предпосылках и клиническом опыте. Данные контролируемых исследований, указывающие на оптимальные дозировки и длительность их применения, отсутствуют.

Источник