Осложнения при тромболитической терапии острого инфаркта миокарда

Экстренная помощь при ОИМ на догоспитальном этапе должна быть направлена на:

- адекватное обезболивание;

- возобновление проходимости поврежденного сосуда, предупреждение реокклюзии (повторного прекращения кровообращения);

- поддержание проходимости венечных артерий, уменьшение агрегации тромбоцитов;

- ограничение зоны ишемии, профилактику или устранение осложнений.

Что такое тромболизис и как его проводят?

Тромболизис (ТЛТ) – это процесс растворения тромба под влиянием введённого в системный кровоток фермента, который вызывает разрушение основы тромба.

Препараты для проведения ТЛТ (тканевые активаторы плазминогена) делятся на прямые (Стрептокиназа) и непрямые (Альтеплаза, Актилизе, Тенектеплаза).

Препараты для проведения ТЛТ (тканевые активаторы плазминогена) делятся на прямые (Стрептокиназа) и непрямые (Альтеплаза, Актилизе, Тенектеплаза).

В механизме действия ТАП условно выделяют 3 этапа:

- Связывание фермента с плазминогеном, который находится на фибрине (образование тройного комплекса);

- ТАП способствует проникновению плазминогена в фибрин, превращая его в плазмин;

- Образовавшийся плазмин расщепляет фибрин на мелкие фрагменты (разрушает тромб).

Существует прямая зависимость между временем начала ТЛТ и прогнозом для пациента. В методических рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов указано на проведение тромболизиса до 12 часов от начала заболевания (далее введение препарата нецелесообразно).

Процедура ТЛТ вызывает активацию тромбоцитов, повышает концентрацию свободных мелких тромбов. Поэтому ТЛТ необходимо проводить вместе с адъювантной антитромбоцитарной терапией.

Тенектеплазу используют для ТЛТ на догоспитальном этапе. Ее вводят внутривенно болюсно (внутривенно струйно, с помощью шприца) на протяжении 10 секунд. Это ТАП III поколения, который имеет высокий профиль безопасности (низкий риск развития геморрагических и гемодинамических осложнений, аллергических реакций), не требует специфических условий хранения и просто в использовании.

Альтеплаза вводится в условиях стационара. После введения 5 тис ОД гепарина, болюсно вводят 15 мг препарата. Далее переходят на капельное введение 0,75 мг/кг на протяжении 30 минут и 0,5 мг/кг за 60 минут. Общая доза составляет 100 мг. Вся процедура проводиться на фоне непрерывной инфузии гепарина.

Альтеплаза вводится в условиях стационара. После введения 5 тис ОД гепарина, болюсно вводят 15 мг препарата. Далее переходят на капельное введение 0,75 мг/кг на протяжении 30 минут и 0,5 мг/кг за 60 минут. Общая доза составляет 100 мг. Вся процедура проводиться на фоне непрерывной инфузии гепарина.

Стрептокиназа вводится внутривенно капельно в дозировке 1,5 млн ОД разведенной на 100 мл физиологического раствора на протяжении 30-60 минут. Перед применением препарата вводят болюсно 5 тыс ОД гепарина с последующим возобновлением инфузии не ранее чем через 4 часа после окончания введения Стрептокиназы.

Согласно приказу министерства, после проведения ТЛТ пациента нужно доставить в специализированный стационар с возможностью проведения балонной ангиопластики или стентирования не позже 12 часов.

Показания к проведению

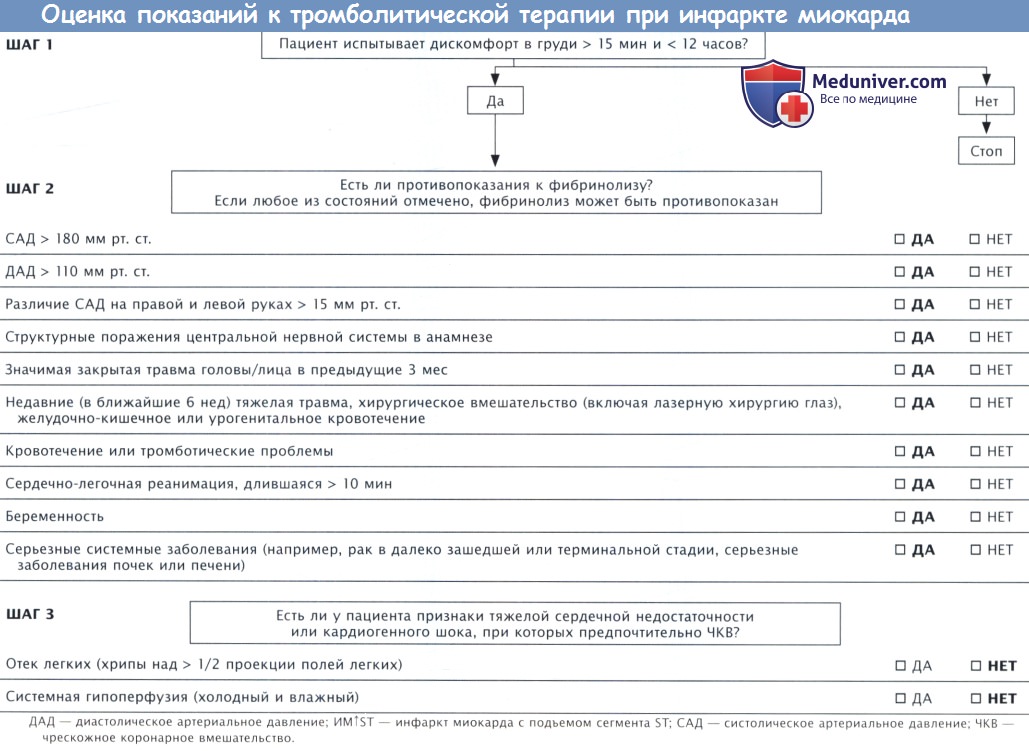

Показаниями к тромболизису при инфаркте миокарда являются:

- Длительный (более 20 минут) ангинозный приступ в первые 12 часов от его начала;

- Элевация сегмента ST на 0,1 мВ и более в двух смежных стандартных или 0,2 мВ в соседних перикардиальных отведениях ЭКГ;

- Полная блокада левой ножки пучка Гиса, которая возникла впервые в присутствии болевого синдрома.

ТЛТ показана в условиях отсутствия возможности проведения ПКВ за 90-120 минут с момента первого контакта с больным.

Тромболизис в случае инфаркта миокарда имеет право выполнять специализированная кардиологическая бригада скорой помощи укомплектована всем необходимым для купирования возможных осложнений.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания к тромболизису при инфаркте миокарда:

- Перенесенное геморрагическое ОНМК менее 6 месяцев назад;

- ЧМТ в анамнезе, хирургическое вмешательство до 3 недель;

- Желудочно-кишечное кровотечение менее 1 месяца назад;

- Нарушения свертывающей системы крови;

- Расслаивающая аневризма аорты;

- Рефрактерная артериальная гипертензия (САТ более 200 мм.рт.ст., ДАТ выше 110 мм.рт.ст.).

Относительные противопоказания:

- ТИА менее 6 месяцев назад;

- Систематическое применение прямых антикоагулянтов;

- Беременность, первые 28 дней после родов;

- Пунктированные сосудов крупного диаметра недоступных для компрессии;

- Длительная травматическая сердечно-легочная реанимация;

- Недавняя лазеротерапия заболеваний сетчатки глазного дна;

- Печеночная недостаточность;

- Язвенная болезнь желудка в стадии обострения;

- Инфекционный эндокардит;

- Диабетическая геморрагическая ретинопатия и другие кровоизлияния в сетчатку глаза.

Врач обязан предупредить пациента обо всех возможных противопоказаниях и осложнениях процедуры. Согласие на ТЛТ пациент подтверждает письменно в протоколе проведения тромболизиса.

Возможные осложнения тромболитической терапии (встречаются не более чем у 0,7% случаев):

- Паренхиматозные кровоизлияния, кровотечение в месте введения;

- Острые нарушения ритма – фибрилляция предсердия рассматривается как показатель реканализации (восстановление кровообращения) сосуда;

- Аллергическая реакция, лихорадка.

Клинические критерии успешной реперфузии (возобновление кислородного питания) миокарда:

- Быстрая регрессия болевого синдрома;

- Проявления во время введения тромболитика реперфузионных аритмий;

- Инволюция изменений ЭКГ (приближение сегмента ST к изолинии;

- Снижение уровня кардиоспецифических биохимических маркеров некроза.

На эффективность ТЛТ влияет и время суток – реканализация происходит хуже в утренние часы. В это время имеют максимальную дневные показатели активность тромбоцитов, коагуляторных процессов, вязкости крови, вазомоторного тонуса и природного ингибирования фибринолиза.

Выводы

Тромболитическая терапия входит в перечень стандартных мероприятий при оказании помощи больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе. Использование ТЛТ в первые часы от появления симптомов ОИМ позволяет спасти пациентов с потенциально некротизированным миокардом, улучшить функцию левого желудочка и снизить показатель смертности от ОИМ. Риск ретромбоза (повторная закупорка) снижает комбинация тромболизиса с гепаринотерапией и длительным применением Аспирина.

Источник

Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда.

• Существует четкая зависимость между временем начала тромболитической терапии и прогнозом пациентов. Так лечение, проведенное в интервале от 30 до 60 минут с момента начала симптомов, привело к спасению 60-80 жизней пациентов на 1000 больных к 35 дню наблюдения, а ТЛТ, выполненная на 1-3 час. болезни, – 30-50 спасенных жизней на 1000 пациентов.

• Однако лишь 11% пациентов, нуждающихся в тромболитической терапии, получили ее к 3 часу болезни!

В методических рекомендациях Европейского общества кардиологов (1996) предлагается проводить тромболитическую терапию до 12-го часа от начала заболевания. Следует помнить, чтобы период от начала лечения был минимальным. Назначение тромболитиков после 12 часов нецелесообразно.

Показания к тромболитической терапии сформулированы достаточно четко. Это типичный ангинозный приступ длительностью от 30 мин. и более, сопровождающийся ЭКГ-признаками, развивающегося ИМ:

• подъем сегмента ST над изоэлектрической линией не менее чем на 1 мм в одном из отведений от конечностей, или

• не менее чем на 2 мм в двух последовательных грудных отведениях, или

• вновь развившаяся блокада обеих левых ветвей пучка Гиса (блокада левой ножки пучка Гиса).

• При атипической клинической картине дебюта ИМ, но при наличии характерных изменений ЭКГ, ТЛТ терапия может быть рекомендована.

Новое понятие современной кардиологии – «прерванный инфаркт миокарда» – полное отсутствие или незначительная зона некроза миокарда после ишемии. Это состояние описывается как:

• 1) полное прекращение элевации сегмента ST и последующий за терапией возврат его вниз до <50% от его исходного уровня на первичной ЭКГ;

• 2) концентрация КФК к концу 1-х суток не превышает более чем в 2 раза ее верхнюю норму.

• Прослежена четкая зависимость между временем начала лечения и числом «прерванных ИМ», а также выраженностью изменений ЭКГ и выживаемостью к 30 дню болезни.

• Начало терапии в течение 1 часа болезни позволяет прервать 25% ИМ с элевацией сегмента ST, на 2-3 час болезни – 14%, а терапия на 3^4 часу болезни у 10% пациентов.

Используемые тромболитики при тромболитической терапии

Стрептокиназа – 1,5 млн. ед. за 30-60 мин. на 100 мл физраствора или 5% глюкозы.

Альтеплаза – фибирин-специфический агент – может назначаться после 4 часов, может повторно назначаться при явлениях рестеноза.

Новые рекомбинантные (продукт генной инженерии) тканевые активаторы плазминогена позволяют осуществлять в/в болюсное введение – ланатеплаза, ретеплаза, тенектеплаза.

Тенектеплаза – рекомендована для болюсного введения на догоспитальном этапе.

Вместе с тем даже при типичном ангинозном приступе, не сопровождающемся динамикой ЭКГ, или если эти изменения касаются зубца Т (включая инверсию) или депрессии сегмента ST, ТЛТ не показана.

На эффективность тромболитической терапии влияет и время суток – реканализация происходит хуже в утренние часы, т.е. тогда, когда реактивность тромбоцитов и процессов коагуляции, а также вязкость крови, вазомоторный тонус и естественное ингибирование фибринолиза имеют свои максимальные суточные показатели.

Выявляемое при стандартной ЭКГ быстрое снижение более чем на 80% ранее повышенного уровня сегмента ST позволяет точно определить больных с хорошим прогнозом при ИМ. Эти больные в дальнейшем не нуждаются в дополнительных лечебных мероприятиях. Напротив, отсутствие существенного снижения повышенного уровня сегмента ST не более чем на 20% с высоким уровнем достоверности указывает на отсутствие успешной реканализации коронарных сосудов.

Осложнения тромболитической терапии:

• острые нарушения ритма (фибрилляция желудочков – рассматривается как показатель реканализации) – готовность к дефибрилляции;

• рестеноз коронарной артерии, при этом течение инфаркта миокарада становится более тяжелым.

Безусловные противопоказания к тромболитической терапии(Европейское общество кардиологов):

– инсульт в анамнезе;

– недавние (в течение предыдущих 3 недель) серьезные травмы, большое хирургическое вмешательство или повреждение головы;

– массивное желудочно-кишечное кровотечение (не обострение язвенной болезни без кровотечения) в течение предыдущего месяца;

– известные нарушения в системе свертывания крови;

– повышенная кровоточивость;

– расслаивание аорты.

К относительным противопоказаниям тромболитической терапии причисляют:

– предыдущие нарушения мозгового кровообращения в течение предыдущих 6 мес;

– лечение непрямыми антикоагулянтами;

– беременность;

– пункцию некомпрессируемых сосудов (например, подключичной вены, когда велика вероятность применения ТЛТ, гепарина, не рекомендуется пользоваться этим доступом для установки инфузионных канюль);

– травматическую реанимацию ;

– рефрактерную артериальную гипертензию – систолическое АД больше 180 мм рт.ст.;

– недавнюю лазеротерапию сетчатки.

Аспирин ингибирует действие циклооксигеназы в тромбоцитах, тем самым препятствуя синтезу тромбоксана А2, обладающего мощным вазоконстрикторным и агрегационным действием. Он может применяться самостоятельно или в комбинации с гепарином. Доза аспирина 375-500 мг – разжевать. Тромбоасс в первые часы инфаркта миокарда не должен назначаться из-за его медленного всасывания.

Антиагрегантный эффект тиклопидина проявляется через 8 -12 часов и при продолжающемся приеме препарата достигает максимальной выраженности к 3-5-м суткам, поэтому он не может использован для неотложной терапии.

Применение антикоагулянтов достаточно подробно изложено в статье о остром коронарном синдроме.

Учебное видео тромболизис при инфаркте миокарда

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика. Варфарин при инфаркте миокарда.”

Оглавление темы “Неотложная помощь у беременных.”:

1. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда.

2. Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика. Варфарин при инфаркте миокарда.

3. Неотложные состояния у беременных. Лечение эклампсии. Хлоргидропенический синдром.

4. Неотложная помощь при желтухе во время беременности. Острая жировая дегенерация печени при беременности.

5. HELLP- синдром у беременных. Послеродовый коллапс и шок.

6. Неотложная терапия глюкокортикоидами. Неотложная помощь при недостаточности глюкокортикоидов.

Источник

Основные осложнения после перенесенного инфаркта миокарда

Тяжесть осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ) связана со степенью нарушения венечного кровотока, сократительной способности сердечной мышцы и локализацией ишемии. Важную роль играет оперативность оказания медицинской помощи, адекватность терапии, наличие сопутствующей патологии, возраст пациента. Кратковременное нарушение кровоснабжения вызывает отмирание клеток субэндокардиальной зоны. Если длительность ишемии превышает 6 часов, развивается некроз 80% пораженного миокарда.

Стадии развития:

- Острейшая (первые 6 часов).

- Острая (до 14 дней).

- Подострая (до 2 месяцев).

- Рубцевания.

Осложнения инфаркта могут возникать на любом этапе. В этом его опасность. Особенно рискуют больные, которых госпитализировали через 6-12 часов после начала приступа и тромболитическая терапия или другие методы восстановления кровотока не проводились. При развитии осложненного инфаркта летальный исход может наступить в течение года.

Все осложнения ОИМ можно разделить на четыре блока:

- Электрические (нарушение ритма и проводимости импульса).

- Механические (связаны со структурными нарушениями в миокарде).

- Гемодинамические (вызваны функциональной неспособностью пораженного миокарда обеспечивать прежний кровоток).

- Реактивные (связаны с резорбтивными и аутоиммунными процессами, активацией симпатической нервной системы, а также вторичными дисфункциями внутренних органов).

Ранние

Осложнения острого периода инфаркта миокарда развиваются в первые 10 суток после болевого приступа и существенно не ухудшают прогноз заболевания при своевременном лечении.

Нарушения ритма и проводимости – самые частые осложнения острого периода инфаркта (до 80%). Аритмии в основном развиваются из-за изменения электрофизиологических свойств и метаболизма в пораженной зоне, снижения порога фибрилляции, выброса в кровоток большого количества активных веществ — катехоламинов и развития феномена re-entry (круговой циркуляции волны возбуждения в миокарде).

Клинико-прогностическая классификация аритмий:

Неопасные для жизни:

- синусовая аритмия, брадикардия (пульс медленный, но >50), тахикардия (<110 уд/мин);

- миграция водителя ритма по предсердиям;

- редкие (<5 за минуту) предсердные и желудочковые экстрасистолы;

- переходящая AV-блокада I степени.

Прогностически серьезные:

- синусовая тахикардия с пульсом >110 уд/мин, брадикардия <50 уд/мин;

- частые предсердные, а также групповые, политопные ранние желудочковые экстрасистолы (предикторы фибрилляции и мерцательной аритмии);

- синоаурикулярная блокада;

- AV-блокада II-III степеней;

- идиовентрикулярный ритм;

- ритм из АV-соединения;

- суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия;

- мерцание и трепетание предсердий;

- синдром слабости синусового узла.

Опасные для жизни:

- пароксизмальная желудочковая тахикардия;

- фибрилляция, трепетание желудочков;

- субнодальная полная AV-блокада;

- асистолия желудочков.

Клинически нарушения ритма проявляются:

- сердцебиением;

- ощущением перебоев в работе сердца;

- падением артериального давления;

- головокружением, потерей сознания.

Благодаря широкому внедрению тромболизиса на догоспитальном этапе и экстренной реваскуляризации миокарда частота внутрижелудочковых и полных AV-блокад не превышает 5%. Ранее эти осложнения становились причиной смерти более 50% пациентов как следствие прогрессирования сердечной недостаточности и развития кардиогенного шока.

В случае повторения жизнеугрожающих нарушений ритма устанавливают трансвенозный электрод для временной стимуляции миокарда в режиме of demand (по требованию). После возобновления адекватного сердцебиения устройство оставляют до полной стабилизации гемодинамических показателей (на 7-10 дней).

Острая сердечная недостаточность развивается из-за нарушения функции левого желудочка. К ней приводят обширные и трансмуральные инфаркты, осложненные тахиаритмией или AV-блокадой. Некротизированная зона миокарда «выключается» из сократительной массы При отмирании более 40% мышечной ткани желудочка развивается кардиогенный шок.

Резкое снижение функции выброса левого желудочка приводит к:

- увеличению конечного диастолического объема крови в нем;

- повышению давления сначала в левом предсердии, затем в легочных венах;

- развитию кардиогенного отека легких;

- недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов (головного мозга, печени, почек, кишечника.

Клинически острая сердечная недостаточность проявляется:

- прогрессирующей одышкой;

- тахикардией, снижением давления;

- влажными хрипами в легких, крепитацией;

- цианозом (посинением кожи);

- снижением диуреза;

- нарушением сознания.

Кардиогенный шок – крайняя степень недостаточности левого желудочка, летальность при котором превышает 85%.

Лечение острой сердечной недостаточности, кардиогенного шока и альвеолярного отека легких должно проводиться в условиях реанимационного блока.

Механические осложнения в раннем периоде (разрывы сердца). Этот тяжелейший, чаще всего летальный исход инфаркта развивается на 5-7 сутки после приступа.

Разрывы сердца делят на:

- Наружные. Разрыв стенки желудочка в области ишемического поражения с истечением крови в перикард.

Выделяют предразрывный период, который интенсивной болью, проявлениями шока, и собственно разрыв стенки. В этот момент быстро происходит остановка кровообращения с признаками клинической смерти. Иногда этот процесс может затянуться на несколько суток.

К сожалению, лишь малому проценту больных удается выполнить экстренную пункцию перикарда и срочную операцию по восстановлению целостности левого желудочка с дополнительным аортокоронарным шунтированием.

2. Внутренние:

- Разрыв межжелудочковой перегородки. Возникает при передней локализации некроза. Диаметр дефекта колеблется от 1 до 6 см. Клинически это проявляется нарастанием некупируемой боли, развитием кардиогенного шока, появлением за несколько часов тотальной сердечной недостаточности. Лечение исключительно хирургическое.

- Разрыв сосочковой мышцы. Папиллярные мускулы удерживают митральный и трикуспидальный клапаны закрытыми во время систолы, не давая крови забрасываться обратно в предсердия. Полностью несовместим с жизнью, так как молниеносно развивается митральная недостаточность и альвеолярный отек легких.

Аневризма левого желудочка. Локальное выбухание стенки левого желудочка во время диастолы. Дефект состоит из отмершей или рубцовой ткани и не участвует в сокращении, а его полость зачастую заполнена пристеночным тромбом. Состояние опасно развитием эмболических осложнений или разрывом сердца.

Психические нарушения. Обычно развиваются на первой неделе заболевания и вызваны недостаточным поступлением крови в мозг, низким содержанием в ней кислорода и влиянием продуктов распада сердечной мышцы.

Нарушения поведения могут протекать в форме психотических (сопор, делирий, сумрачное состояние) и непсихотических реакций (астения, депрессия, эйфория, невроз).

Особое внимание следует уделить депрессивному синдрому (он может послужить причиной суицида).

Поздние

По истечении 10 суток после сердечного приступа могут развиться:

По истечении 10 суток после сердечного приступа могут развиться:

- Ранняя постинфарктная стенокардия. Чаще возникает при поражении нескольких венечных сосудов или недостаточном тромболизисе, а также из-за нарушения диастолической функции левого желудочка. Является предиктором рецидива инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти.

- Тромбоэмболические осложнения:

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии);

- бифуркации брюшного отдела аорты, артерий нижних конечностей (с развитием гангрены);

- тромбоз мезентериальных сосудов (клиническая картина острого живота), почечной артерии (инфаркт почки), церебральных артерий (инсульт).

3. Тромбоэндокардит. Асептическое воспаление эндокарда с пристеночным тромбообразованием в зоне некроза. Служит источником материала для эмболии сосудов большого круга кровообращения.

4. Стрессовые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, кровотечение. Может развиваться и в остром периоде инфаркта миокарда. Причиной развития патологии служит нарушение кровоснабжения кишечной стенки, гиперактивация симпатической нервной системы, терапия антиагрегантами и антикоагулянтами.

5. Парез кишечника. Нарушение мочеиспускания (атония мочевого пузыря). Особенно часто встречается у пожилых пациентов на фоне действия нейролептаналгезии, строгого постельного режима, применения атропина.

Также в позднем периоде возможно развитие нарушений ритма и проводимости и хронической аневризмы сердца.

Отдаленные

В отдаленном периоде возможно развитие:

В отдаленном периоде возможно развитие:

- Хронической сердечной недостаточности, которая требует пожизненной медикаментозной терапии.

- Постинфарктного кардиосклероза. Снижение и нарушения функции миокарда, вызванное рубцовыми и склеротическими процессами, что повышает риск повторного ОИМ.

- Постинфарктного синдрома (Дресслера). Это аутоиммунный процесс, вызванный неадекватным ответом организма больного на продукты распада отмерших клеток сердца: образуются антитела к собственным серозным оболочкам. Развивается на 2-8 неделе заболевания и характеризуется классической триадой: сухой перикардит, плеврит, пневмонит. Реже наблюдается поражение грудинно-реберных и плечевых суставов с развитием синовита.

Как не допустить ухудшения

Большинство осложнений ОИМ развиваются по причинам, не зависящим от пациента. Но существует ряд превентивных мер, способных снизить вероятность возникновения и тяжесть последствий:

- Обучение азам первой медицинской помощи при ОИМ и алгоритму реанимационных мероприятий.

- Своевременное обращение за медицинской помощью. Реваскуляризация (тромболизис, стентирование, аортокоронарное шутнирование) возобновляет кровоток в пораженном сосуде и ограничивает зону некроза миокарда.

- Строгий постельный режим в первые сутки заболевания, максимальный эмоциональный покой.

- Следование курсу лечения и своевременный прием медикаментов.

- Дозированные физические нагрузки, физиотерапия согласно стадии инфаркта.

Что делать при осложнениях: как лечить и к кому обращаться

Ранние осложнения лечатся в условиях палаты интенсивной терапии кардиологической клиники с постоянным мониторингом жизненных показателей. Ритм восстанавливают путем введения антиаритмических препаратов (класс медикамента зависит от вида аритмии), электроимпульсной терапией или имплантацией кардиостимулятора. Механические осложнения требуют хирургического вмешательства на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

Ранние осложнения лечатся в условиях палаты интенсивной терапии кардиологической клиники с постоянным мониторингом жизненных показателей. Ритм восстанавливают путем введения антиаритмических препаратов (класс медикамента зависит от вида аритмии), электроимпульсной терапией или имплантацией кардиостимулятора. Механические осложнения требуют хирургического вмешательства на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения.

Поздние осложнения развиваются на стационарном или санаторно-курортном этапе. Лечение тромбоэмболических эпизодов зависит от состояния пораженного сосуда и длительности ишемии. Допускается консервативное введение антикоагулянтов, тромболизис, эндоваскулярное удаление эмбола, открытая тромбэктомия. В случае необратимых повреждений выполняют резекцию.

С осложнениями отдаленного периода пациент должен обратиться к лечащему кардиологу, который проведет диагностику и назначит лечение.

Выводы

Вероятность ранних и поздних осложнений инфаркта миокарда возрастает при несвоевременном обращении за медицинской помощью, а также у пациентов с нелеченной гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом.

Для профилактики инфаркта и его осложнений стоит придерживаться здорового образа жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя, регулярно делать зарядку.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит систематически проходить профилактические осмотры 2 раза в год и следовать рекомендациям врача.

Источник