Обезболивание при геморрагическом инсульте

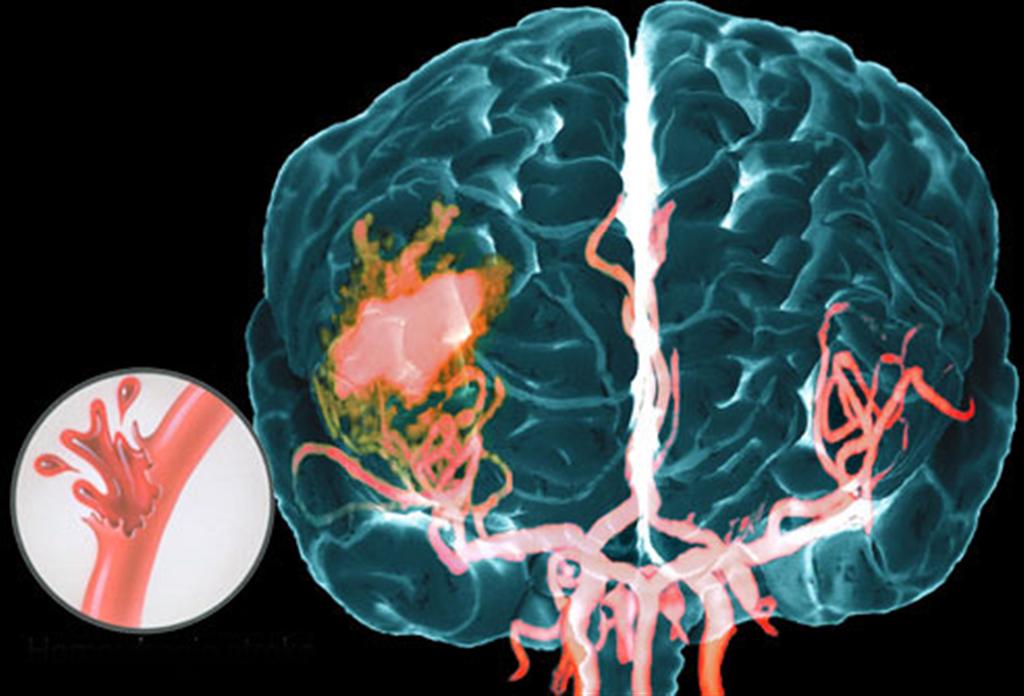

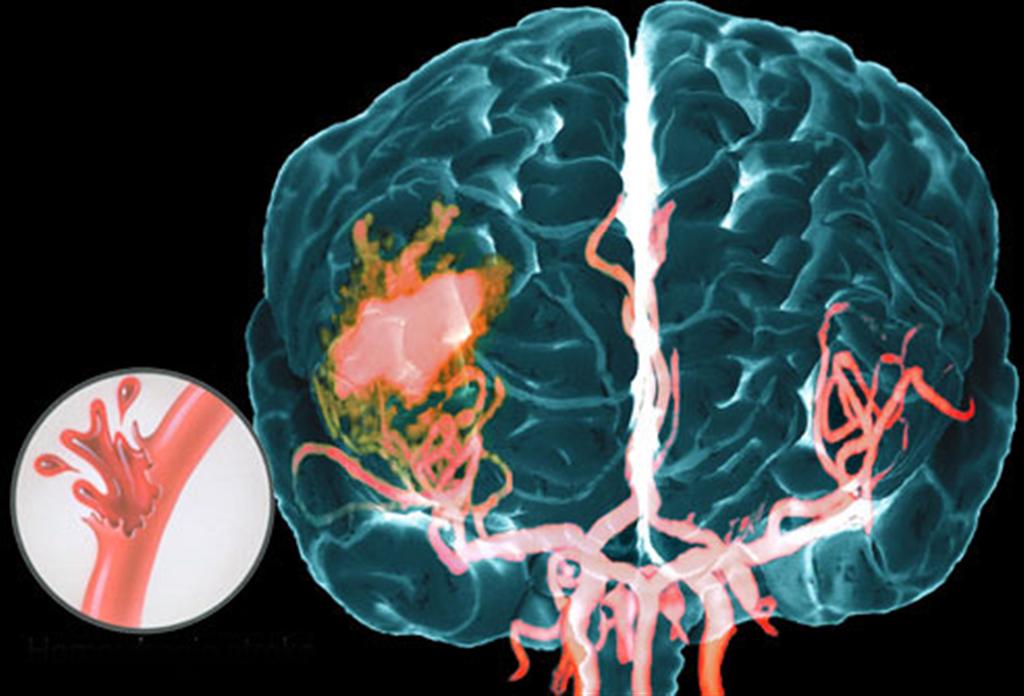

Геморрагический инсульт – это разрыв сосудов мозга и кровоизлияние в ткани головного мозга. В зависимости от локализации и обширности процесса определяется прогноз заболевания. Геморрагический инсульт случается реже, чем ишемический, но прогноз заболевания более неблагоприятный.

В Юсуповской больнице проводят лечение больных с инсультами, оказывают экстренную помощь с доставкой пациента в отделение реанимации. В больнице пациент пройдет обследование на инновационном оборудовании, получит эффективное лечение с помощью малоинвазивных методов нейрохирургии, последних разработок в области лечения инсультов, современных препаратов. Больница предоставляет комфортные палаты, диетическое питание, врачи составляют индивидуальную программу лечения и реабилитации.

Виды геморрагического инсульта

Эффективность лечения инсульта зависит от своевременно оказанной медицинской помощи. При геморрагическом инсульте симптомы зависят от локализации очага повреждения. Встречается несколько видов геморрагического инсульта:

- Внутрижелудочковый инсульт – характеризуется разрывом сосудов и прорывом крови в желудочки головного мозга. Происходит пропитывание тканей мозга кровью или образуются гематомы в желудочках мозга. Такой инсульт чаще всего заканчивается смертью больного на 2 или 3 сутки.

- Паренхиматозный инсульт – кровоизлияние происходит в веществе головного мозга, может образоваться гематома или нервные ткани мозга напитываются кровью, в результате такого инсульта формируется неврологический дефицит тяжелой формы.

- Субарахноидальный инсульт – кровоизлияние происходит в полость между паутинной и мягкой оболочками мозга.

- Смешанные кровоизлияния – кровотечения сопровождаются изменениями, которые характерны для разных видов инсультов.

Причины

Геморрагический инсульт плохо диагностируется, хотя причины и механизм его развития хорошо изучен. Спровоцировать развитие геморроидального инсульта могут различные факторы:

- Гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия.

- Аневризма сосудов.

- Длительный прием антикоагулянтов.

- Заболевания головного мозга, спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет.

- Врожденные дефекты сосудов.

- Болезни крови.

- Системные заболевания.

- Заболевания почек и печени.

- Алкоголизм, наркомания, табакозависимость.

- Ожирение.

- Стресс.

- Тяжелый физический труд.

- Наследственная предрасположенность.

Стойкое повышение артериального давления приводит к формированию фибриноидно-гиалинового некроза стенок артериальных сосудов и может вызвать разрыв стенок аневризмы и развитие кровотечения. Гематома сдавливает окружающие ее ткани мозга, вызывает отек мозга. Кровь из разорвавшихся сосудов может пропитывать нервные ткани мозга или под давление прорваться в желудочки мозга, субарахноидальное пространство.

Симптомы геморрагиечского инсульта

Субарахноидальное кровоизлияние сопровождается сильной головной болью, рвотой, могут начаться судороги, нарушается сознание, наблюдается синдром Терсона, появляются менингеальные симптомы. Паренхиматозный инсульт характеризуется неожиданно возникшей сильной головной болью, бледностью или покраснением лица, асимметрией черт лица, расстройством координации движения, нарушением дыхательной функции, возбуждением. Желудочковый инсульт, наиболее тяжелая форма заболевания, характеризуется быстрым ухудшением состояния больного, могут наблюдаться кровавая рвота, потеря сознания, лихорадка, судороги, кома. Желудочковый инсульт чаще всего приводит к смерти больного. В большинстве случаев геморрагический инсульт происходит в дневное время, больной неожиданно теряет сознание.

При первом осмотре врачи отмечают изменение цвета лица, высокое артериальное давление, нарушение дыхательной функции, замедленность пульса, снижение мышечного тонуса, сухожильных рефлексов. Такие симптомы характерны для первых часов после инсульта, затем происходит повышение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, нарушается функция органов малого таза, состояние ухудшается, больной может впасть в кому.

Отличие геморрагического инсульта от ишемического

Инсульты характеризуются одинаковыми симптомами, но имеют разные причины развития патологии. Геморрагический инсульт имеет более неблагоприятный прогноз, характеризуется развитием различных тяжелых нарушений. При ишемическом инсульте благоприятный прогноз находится в зависимости от степени поражения мозга. Для всех видов инсультов характерны следующие нарушения:

- Потеря речи.

- Паралич тела и конечностей.

- Нарушение чувствительности.

- Нарушение зрения или его полная потеря.

- Нарушение координации.

- Частичная или полная потеря слуха.

- Расстройство функции коры головного мозга.

- Высокое артериальное давление.

Последствия инсульта зависят от локализации и обширности очага поражения мозга. Геморрагический инсульт начинается остро, заболевание быстро прогрессирует, в течение первых минут или нескольких часов возможно развитие комы. При геморрагическом инсульте симптомы появляются раньше, чем при ишемическом, они более выраженные.

Лечение

Больному с геморрагическим инсультом следует оказать доврачебную помощь. Больного укладывают на кровать, расстегивают одежду, чтобы облегчить дыхание, открывают окно для доступа свежего воздуха. Голова больного должна находиться выше уровня тела. Больному следует измерить артериальное давление, пульс, при потере сознания следить за дыханием и в случае необходимости провести реанимационные мероприятия. Основная задача врачей при геморрагическом инсульте – это остановка кровотечения, поддержание дыхательной функции, работы сердечно-сосудистой системы, снятие отека мозга.

При обширном кровоизлиянии в мозг прибегают к нейрохирургическим микротехническим операциям – проводят удаление гематомы, чтобы снизить давление на ткани мозга, предупредить развитие отека мозга. Хирургическая операция при геморрагическом инсульте проводится строго по показаниям. Для уменьшения головной боли назначают обезболивающие препараты. Если причиной геморрагического инсульта была аневризма, врачи проводят операцию, для остановки кровотечения назначают больному кровоостанавливающие препараты. Нередко субарахноидальный инсульт сопровождается сужением сосудов (вторичным ангиоспазмом) и развитием ишемического инсульта. В этом случае назначают блокаторы кальциевых каналов, чтобы предотвратить сужение, спазм сосудов.

Последствия

Последствия геморрагического инсульта могут беспокоить больного всю оставшуюся жизнь. В зависимости от тяжести нарушений происходит восстановление, наиболее тяжелое состояние у больных с обширным геморрагическим инсультом. В зависимости от того, какое полушарие мозга было поражено, наблюдаются последствия кровоизлияния в мозг. Геморрагический инсульт правого полушария мозга:

- Частичная или полная потеря зрения.

- Нарушение мочеиспускания и дефекации.

- Парез или паралич тела, снижение чувствительности левой половины тела.

- Развитие психических расстройств.

Инсульт левого полушария мозга вызывает паралич правой стороны тела. При кровоизлиянии в область ствола мозга, мозжечка происходит потеря чувствительности, больной не может глотать, говорить, происходит частичная или полная потеря слуха правого уха, нарушается зрение, координация движений, больной не может совершать односторонние или двухсторонние произвольные движения. Нередко последствием геморрагического инсульта становится слабоумие (деменция), которая развивается постепенно.

Реабилитация

Реабилитация больного в первые 6-12 месяцев заключается в поддержании его жизненных функций, восстановлении утраченных способностей. В этот период, когда больной утратил двигательные функции, возрастает риск появления пролежней, застойных явлений. Больного несколько раз в день поворачивают, изменяют положение тела, проводят гигиенические процедуры, массаж, инструктор занимается с больным упражнениями лечебной физкультуры. В этот период времени состояние пациента контролируют несколько врачей – терапевт, невролог, кардиолог и психолог. Реабилитационные мероприятия направлены на улучшение качества жизни больного, восстановление утраченных функций.

Прогноз

Прогноз при геморрагическом инсульте зависит от тяжести поражения мозга и времени обращения за первой помощью. Если инсульт не был обширным, не поразил жизненно важные центры мозга, была оказана своевременная помощь – есть шанс вернуться к нормальной жизни. Нельзя прогнозировать продолжительность жизни больного – прогноз зависит от многих факторов:

- Возраста пациента.

- Тяжести поражения мозга.

- Сопутствующих заболеваний.

По данным статистики, более 30% больных погибает в течение нескольких недель после инсульта, более половины пациентов умирают в течение года, больше 60% пациентов становятся инвалидами. Не более 20% пациентов могут восстановиться полностью через несколько лет.

Эффективные программы реабилитации разработаны и испытаны в Юсуповской больнице. Процесс восстановления после геморрагического инсульта непредсказуемый, длительный и тяжелый. Получить консультацию по лечению и реабилитации больного можно по телефону больницы.

Источник

Геморрагический инсульт (ГИ) – клинический синдром, при котором происходит резкое развитие очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики по причине спонтанного кровоизлияния в вещество головного мозга или в подоболочечные участки. Патологический процесс запускают факторы нетравматического генеза. Этот вид кровоизлияния имеет самую высокую инвалидизирующую способность и сопряжен наивысшими рисками раннего смертельного исхода.

Факты статистики из достоверных источников

В общей структуре всех типов инсультов геморрагический занимает 10%-15%. Частота его распространения среди мирового населения составляет порядка 20 случаев на 100 тыс. человек. Специалисты, базируясь на ежегодную динамику, оповещают, что примерно через 50 лет все эти показатели увеличатся в два раза. Конкретно в Российской Федерации ежегодно диагностируют около 43000-44000 случаев ГИ. Что примечательно, приблизительно в 1,5 раза он чаще возникает у мужчин, однако летальность от его последствий преобладает у женщин.

Согласно клиническим наблюдениям, при данном диагнозе смерть наступает у 75% людей, которые находятся на ИВЛ, и у 25% людей, не нуждающихся в ней. Проведенные консолидированные исследования показали, что в среднем 30%-50% больных погибает в течение 1-го месяца с момента приступа геморрагии, причем 1/2 из них умирает уже в течение первых 2-х суток. Инвалидизация (из-за паралича лица и конечностей, афазии, слепоты, пр.) среди выживших пациентов достигает 75%, из них 10% остаются прикованными к постели. И лишь 25% больных спустя 6 месяцев независимы в повседневной жизни.

Патология представляет огромную социальную проблему, поскольку эпидемиологический пик приходится на трудоспособные годы – 40-60 лет. Геморрагические инсульты существенно «помолодели», сегодня они достаточно распространены даже среди молодежной группы людей (20-30 лет). Однозначно в категорию риска входят люди, страдающие артериальной гипертонией, так как в большинстве случаев подобного рода кровоизлияния случаются именно на почве хронически повышенного АД.

Первоочередной фактор, который влияет на прогноз исхода, – оперативность оказания адекватной медицинской помощи больному.

Провокаторы геморрагического инсульта

Пусковым механизмом появления ГИ могут послужить достаточно разнообразные факторы, оказывающие негативное воздействие на внутричерепную гемодинамику и состояние церебральных сосудов:

- стойкая артериальная гипертония (в 50% случаев);

- церебральная амилоидная ангиопатия (12%);

- оральный прием лекарств из спектра антикоагулянтов (10%);

- внутричерепные новообразования (8%);

- другие причины – артериовенозные и кавернозные мальформации, тромбозы синусов головного мозга, аневризмы, васкулиты интракраниальных сосудов и пр. (20%).

Многие из пациентов с геморрагическим ударом в анамнезе имеют сахарный диабет. Доказанный факт, что диабетики, как и гипертоники, входят в группу риска. При сахарном диабете с долгим сроком течения сосуды, включая церебральные, разрушаются из-за модификации химии крови с преобладанием глюкозы. Если на фоне повышенного сахара в крови есть склонность к постоянным повышениям АД, вероятность геморрагического инсульта возрастает в 2,5 раза.

Патогенетически геморрагический эффект может развиться вследствие разрыва сосуда (преобладающий механизм) или просачивания элементов крови в окружающие ткани мозга сквозь стенки капилляров из-за нарушенного их тонуса и проницаемости. Во втором варианте разрыва нет и как такового обильного кровоизлияния тоже. Просто мелкий сосуд пропускает кровь точечно. Но и мелкоточечные геморрагии, сливаясь, способны превратиться в весьма обширные очаги, с не меньшими роковыми последствиями, чем после разрыва артерии или вены.

Клинические проявления ГИ

Незадолго до приступа могут предшествовать предынсультные клинические симптомы-предвестники (не всегда), по которым можно заподозрить надвигающуюся опасность:

- покалывания, онемение одной лицевой половины;

- онемение пальцев рук или ног;

- внезапная слабость, головокружение, шум в голове;

- резкая болезненность в глазах, мушки, двоение, видение в красном цвете;

- внезапное пошатывание при ходьбе;

- беспричинная тахикардия;

- приступы гипергидроза;

- повышение артериального давления;

- необоснованное появление тошноты;

- заторможенность в общении и восприятии чужой речи;

- прилив крови к лицу, гипертермия.

Для мозгового удара с кровоизлиянием все же характерен мгновенный острый дебют без предвестников, который случается в процессе или почти сразу же после активной деятельности, стрессовой ситуации, волнения. О геморрагическом инсульте свидетельствуют классические симптомы, которые развиваются внезапно, они ярко выражены и бурно прогрессируют:

- резкая и сильная головная боль;

- неукротимая рвота;

- длительное угнетение сознания, кома;

- кровяное давление выше 220 мм.рт.ст.

Распространенными признаками состоявшегося шока также являются шумное дыхание, эпилептические припадки, отсутствие реакции зрачков на свет, спастический миоз. В зависимости от расположения очага может присутствовать поворот головы и обращение глазных яблок в направлении пораженного полушария или контрлатерально. Обнаружив признаки ГИ у пострадавшего, рядом находящийся человек обязан немедленно вызвать скорую помощь!

Остро развившаяся геморрагия приводит к тому, что кровь свободно поступает в определенные структуры мозга, пропитывая их и образуя полость с гематомой. Излитие крови длится несколько минут или часов, пока не образуется тромб. За небольшой отрезок времени гематома быстро увеличивается, оказывая на затронутые зоны механическое воздействие. Она растягивает, давит и смещает нервную ткань, вызывает ее отек и гибель, что ведет к интенсивному нарастанию неврологического дефицита (угнетению дыхания, выпадению чувствительности одной половины тела, речевым нарушениям, утрате зрения, парезу глотательных мышц и пр.).

По размерам кровяное скопление может быть небольшим (до 30 мл), средним (от 30 до 60 мл) и большим (более 60 мл). Объемы излившейся жидкости могут достигать и критических масштабов, вплоть до 100 мл. Клинические наблюдения показывают, что при внутричерепных кровоизлияниях, превышающих 60 мл, патология оканчивается смертью у 85% больных в течение 30 суток.

Типичная локализация кровоизлияний

Наиболее часто, а это порядка в 55% случаев, геморрагии происходят в путаментальной зоне. Путаментальное кровотечение образуется вследствие разрыва дегенерированных лентикулостриарных артерий, из-за чего кровь попадает в скорлупу мозга. Виновником патогенеза с такой локализацией обычно становится длительно существующая гипертония. В ряде случаев кровотечения путамента прорываются в желудочковую систему, что чревато тампонадой ЖС и острым окклюзионно-гидроцефальным кризом.

Следующей по распространенности локализацией является субкортикальная область (подкорковая). Субкортикальные ГИ наблюдаются в 17%-18% случаев. Как правило, ведущими источниками такого кровоизлияния являются разорвавшиеся АВМ и аневризмы на фоне повышенного давления. Подкорковые зоны, вовлеченные в геморрагический процесс, – лобная, теменная, затылочная или височная доля.

Третье по встречаемости место, где в 14%-15% случаев определяют геморрагию мозга, – это зрительный бугор, или таламус. Таламические геморрагии наступают по причине выхода крови из кровеносного сосуда вертебробазиллярного бассейна. Патогенез может быть связан с любым этиологическим фактором, однако, как всегда, достоверно чаще отмечена причастность гипертензивного синдрома.

На четвертом месте (7%) по частоте развития встречаются мостовые ГИ. Они концентрируются в задней части ствола мозга, то есть в варолиевом мосту. Через мост осуществляется связь коры с мозжечком, спинным мозгом и другими главнейшими элементами ЦНС. Этот отдел включает центры контроля над дыханием и сердцебиением. Поэтому мост – самая опасная локализация кровоизлияния, практически несопоставимая с жизнью.

Принципы диагностики заболевания

Золотым стандартом в установлении диагноза является метод компьютерной томографии (КТ). В раннем периоде после приступа (1-3 сутки) этот способ нейровизуализации наиболее информативен, чем МРТ. Свежий геморрагический материал, включающий 98% гемоглобина, на КТ отображается высокоплотным, хорошо очерченным, ярко-светлым включением на фоне более темной мозговой ткани. На основании компьютерной томограммы определяются зона эпицентра, объемы и форма образования, уровень поражения внутренней капсулы, степень дислокации мозговых структур, состояние ликворной системы.

С началом подострой фазы (через 3 суток) красные клетки гематомы по периферии разрушаются, в центре железосодержащий белок окисляется, очаг становится ниже по плотности. Поэтому наряду с КТ в сроки от 3 дней и позже обязательным является проведение МРТ. В подострой и хронической форме МР-сигнал, в отличие от КТ, лучше визуализирует гематому с производными окисления гемоглобина (метгемоглобином), переходящую в изоденсивную стадию. Ангиографические методы обследования применяются у пациентов с неопределенной причиной развития геморрагического инсульта. Ангиографию в первую очередь проводят лицам молодого возраста с нормальными показателями АД.

Для адекватного ведения пациентов после приступа внутримозгового кровоизлияния обязательно проводятся ЭКГ и рентген органов дыхания, берутся анализы на электролиты, ПТВ и АЧТВ.

Медицинская помощь в стационаре

Все больные на раннем этапе получают интенсивную терапевтическую помощь в нейрореанимационном стационаре. Первоначальные лечебные мероприятия направлены на:

- нормализацию микроциркуляции, гемореологических нарушений;

- купирование мозгового отека, лечение обструктивной гидроцефалии;

- коррекцию кровяного давления, температуры тела;

- функциональную регуляцию сердечно-сосудистой системы;

- поддержание водно-электролитного баланса;

- предупреждение возможных судорог;

- профилактику внечерепных последствий воспалительной и трофической природы (пневмонии, эмболии, отека легких, пиелонефрита, кахексии, ДВС-синдрома, эндокардита, пролежней, мышечной атрофии и др.);

- проведение респираторной поддержки (если больной в ней нуждается);

- устранение внутричерепной гипертензии при ГИ с дислокацией.

Операция при гемморагическом инсульте

Вторым этапом лечебного процесса выступает нейрохирургическое вмешательство. Его целью является удаление жизнеугрожающей гематомы для повышения выживаемости и достижения максимально возможного удовлетворительного функционального исхода. Чем скорее проведут операцию, тем лучших прогнозов можно будет ожидать. Однако ранняя операция, как правило, предполагает выполнение хирургических манипуляций не раньше чем через 7-12 часов после инсульта. В ультра-раннем периоде она может привести к повторным кровотечениям.

В какой срок разумнее приступить к удалению сгустков крови, решается сугубо компетентными нейрохирургами. Отмечено, что к положительному эффекту могут приводить и операции, совершенные даже спустя 2-3 недели (включительно) после состоявшегося ГИ. Так что вопрос, когда прооперировать пациента, полностью берется под ответственность врача. Рассмотрим основополагающие методы операций, широко применяемые при геморрагических инсультах.

- Открытая декомпрессивная краниотомия показана при средних и крупных подкорковых, а также больших путаментальных и мозжечковых кровоизлияниях. К ней обращаются и при выраженном смещении и нарастающем отеке мозгового компонента, ухудшении неврологического статуса больного. Открытая операция выполняется под полной общей анестезией с применением микрохирургической оптики. Извлечение скопившегося сгустка реализуется через классический трепанационный доступ. Далее делается экономная энцефалотомия, затем патологический компонент отсасывается специальным прибором. Плотные скопления удаляются окончатым пинцетом. В конце операционное поле досконально промывается раствором хлорида натрия, выполняется тщательный гемостаз посредством коагуляции и антигеморрагических средств.

- Пункционно-аспирационная процедура рекомендуется при небольших геморрагиях таламического, путаментального, мозжечкового расположения. Способ заключается в создании маленького отверстия в черепной коробке, пункции гематомы с последующим освобождением мозга от ее жидкой массы посредством аспирации. Такая технология может быть реализована одним из двух миниинвазивных приемов: по принципу стереотаксической или нейроэндоскопической аспирации. Иногда их целесообразно сочетать с локальным фибринолизом. Фибринолиз подразумевает установку дренажа после пункции и аспирации в полость гематомы. Через дренаж в течение нескольких дней вводят фибринолитики для активации растворения (разжижжения) кровяного сгустка и выведения лизированных элементов крови.

Функции аппарата ЦНС, к сожалению, после геморрагических инсультов полностью восстановить невозможно. Но в любом случае, в интересах больного будет обращение в клинику, где работают врачи международного уровня по диагностике и хирургическому лечению внутримозговых поражений.Только так можно рассчитывать на организацию адекватного и безопасного хирургического обеспечения. Следовательно, минимизацию осложнений, более продуктивные результаты в восстановлении качества жизни.

Акцентируем, что идеальное исполнение операции в правильные сроки в 2-4 раза повышает процент выживаемости. Грамотный послеоперационный уход сокращает вероятность рецидива. Нельзя не предупредить, что повторный инсульт с кровоизлиянием у 99,99% пациентов приводит к летальному исходу.

В качестве рекомендации считаем важным сказать, что в уровне развития сферы нейрохирургии мозга на территории Европы Чехия показывает хорошие результаты. Чешские медцентры славятся безупречной репутацией и отличными показателями благополучного восстановления даже самых тяжелых пациентов. И это не все: в Чехии минимальные цены на нейрохирургическую помощь и одна из лучших послеоперационная реабилитация. Выбор медучреждения для прохождения оперативного вмешательства, безусловно, остается за пациентом и его родственниками.

Источник

.jpg)