Нижний инфаркт миокарда без q

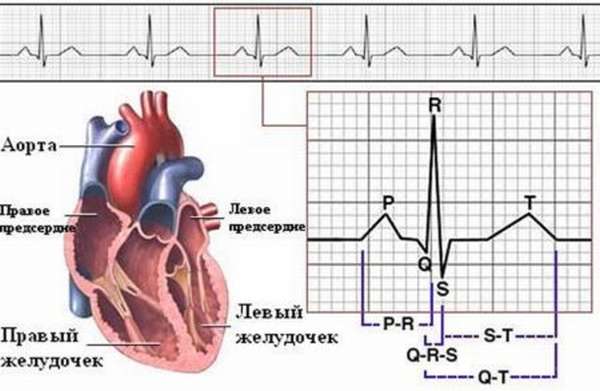

В настоящее время принято различать на основании электрокардиографических данных ИМ с зубцом Q и ИМ без зубца Q.

Инфаркт миокарда с зубцом Q характеризуется появлением зубца Q или QS. Ранее придавалось большое значение различию между зубцами Q и QS, т.к. инфаркт с зубцом QS считался трансмуралъным, а с зубцом Q — крупноочаговым нетрансмуральным. Сейчас ИМ с зубцом Q и ИМ с зубцом QS объединены одной рубрикой «трансмуральный инфаркт миокарда». Следовательно, термин Q-инфаркт миокарда соответствует трансмуральному инфаркту, который объединяет крупноочаговый нетрансмуральный и трансмуральный инфаркты.

Термином инфаркт миокарда без зубца Q объединены две формы мелкоочагового инфаркта: субэндокардиальный и интрамуральный. Субэндокардиальные инфаркты захватывают внутреннюю треть толщины стенки желудочка. Следует обратить внимание, что обозначать субэндокардиальный ИМ как мелкоочаговый не всегда правильно, так как он может быть достаточно обширным (распространенным) и протекать тяжело. Детальное изучение патогенеза и клинической картины инфарктов миокарда без зубца Q установило значительные их отличия от ИМ с зубцом Q. Это подчеркивает необходимость выделения ИМ без зубца Q в особую группу.

Наиболее характерными ЭКГ-признаками ИМ без зубца Q являются:

1. Отсутствие зубца Q;

2. Депрессия интервала ST (чаще) или подъем интервала ST (реже);

3. Негативность зубца Т.

Клиническая картина повторного ИМ

Клиническими особенностями повторного ИМ являются следующие:

1) большая частота среди мужчин;

2) начало острого периода с коллапса и динамического нарушения мозгового кровообращения;

3) частое развитие тромбоэмболических осложнений и гипостатических пневмоний;

4) преобладание в клинической картине явлений сердечной недостаточности, кардиогенного шока, аритмий сердца;

5) затяжное или рецидивирующее течение, длительное сохранение повышенных показателей резорбционно-некротического синдрома.

ЭКГ-симптоматика повторного ИМ может быть отчетливой и характерной, при этом сохраняются признаки предшествовавших рубцовых изменений в миокарде, однако иногда ЭКГ-признаки повторного инфаркта неубедительны, в этом случае особая роль в диагностике принадлежит динамическому анализу ЭКГ, эхокардиографии, определению в крови показателей биомаркеров некроза миокарда.

Диагноз

Диагноз ИМ у большинства больных не представляет трудностей и основан на классической диагностической триаде: типичной клинической картине, данных ЭКГ, определении содержания в крови биомаркеров некроза миокарда.

При пользовании приведенными диагностическими критериями следует помнить о возможности развития инфаркта с атипичными клиническими проявлениями, а также о заболеваниях, которые могут давать симптоматику, сходную с инфарктом миокарда. Поэтому очень важны тщательный анализ клинической картины заболевания и обязательное наличие 2-го и 3-го диагностического критерия. Особенно важная роль принадлежит повышению в крови уровня биомаркеров некроза миокарда, в первую очередь тропонина Т или I, с последующей характерной динамикой их снижения.

Диагностические критерии инфаркта миокарда

1. Типичная клиническая картина ИМ:

– тяжелый и длительный приступ загрудинной боли (>30-60 мин), сопровождающийся слабостью, холодным потом, иногда тошнотой, рвотой

2. Патогномоничные изменения ЭКГ:

– появление патологического зубца Q

– изменения, свидетельствующие об ишемии миокарда — подъем или депрессия интервала ST

3. Типичная динамика подъема и дальнейшего снижения в крови уровня биомаркеров некроза миокарда (тропонинов Т, I или КФК-МВ, КФК-МВ mass, если определение тропонинов невозможно)

4. Вмешательства на коронарных артериях (например, ангиопластика) с последующим повышением в крови уровня тропонинов или КФК-МВ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ТЭЛА

Для ТЭЛА характерны:

1. Более выраженный цианоз верхней половины туловища.

2. Кровохарканье и развитие инфаркта легкого.

3. Отсутствие в крови КФК-МВ, тропонинов.

4. Наличие участка просветления легочного поля на рентгенограмме на стороне поражения.

Расслаивающая аневризма аорты.

1. Внезапное появление чрезвычайно интенсивной боли в грудной клтке без предшествующего периода нарастания (стенокардии).

2. Иррадиация боли обширная (обе руки, спина) с последующей иррадиацией боли сверху вниз (по мере расслаивания стенки аорты).

3. Исчезновение пульса на обеих лучевых артериях.

4. Резистентность боли к инъекциям наркотиков.

5. Отсутствие инфарктных изменений ЭКГ.

6. Признаки аневризмы и ее расслаивания на УЗИ.

Острый перикардит

1. Связь боли с дыханием, движениями тела, положением больного.

2. Усиление боли в области сердца во время кашля.

3. Шум трения перикарда

4. Отсутствие патологического зубца Q.

Острый панкреатит

Для острого панкреатита, в отличие от ИМ, характерны:

1. Связь развития заболевания с приемом обильной жирной, жареной пищи, алкоголя;

2. Интенсивная боль в эпигастрии, левом верхнем квадранте живота (часто опоясывающего характера), продолжающаяся несколько часов, сопровождающаяся длительной рвотой, не приносящей облегчения;

3. Значительное повышение температуры тела, часто с ознобами;

4. Выраженная болезненность живота при его глубокой пальпации в проекции поджелудочной железы;

5. Отсутствие зубца Q на ЭКГ и типичного подъема интервала ST.

6. Высокий уровень в крови и моче альфа-амилазы.

Перфоративная язва желудка или двенадцатиперстной кишки

Для перфоративной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в отличие от абдоминальной формы ИМ характерно:

1. Отсутствие иррадиации боли в загрудинную и прекардиальную область (чрезвычайно резкая боль локализуется в эпигастрии);

2. Внезапное появление интенсивной боли в эпигастрии без предшествующего периода нарастания боли;

3. Доскообразное напряжение мышц живота;

4. Обнаружение при рентгеноскопии брюшной области свободного воздуха между печенью и диафрагмой;

5. Отсутствие характерных инфарктных изменений ЭКГ (патологического зубца Q, подъема интервала ST), как правило, имеется лишь снижение амплитуды зубца Т;

6. Отсутствие повышения в крови биомаркеров некроза в миокарде (тропонинов, КФК-МВ).

Программа обследования

1.Тщательный анализ жалоб больного. Обратить внимание на следующие характерные особенности:

– Наличие приступа боли с преимущественной локализацией за грудиной продолжительностью более 20 мин, отличающегося от прежних приступов интенсивностью.

– Отсутствие лечебного эффекта от нитроглицерина, в отличие от прежних приступов стенокардии.

– Сопровождение боли потливостью, слабостью, тошнотой, рвотой, чувством нехватки воздуха.

– Более широкая иррадиация боли по сравнению с прежними приступами стенокардии.

– Волнообразные нарастания боли.

– Повышение температуры тела на следующий день после приступа.

– При осложнении острой левожелудочковой недостаточностью — резкая одышка, кашель с выделением пенистой розовой мокроты, «оральные» хрипы.

– Наличие жалоб, обусловленных возможным кардиогенным шоком (резкая слабость, холодный липкий пот с похолоданием дистальных отделов конечностей и олиго-, анурия)

2. Тщательный анализ данных анамнеза.

– Уточнить, является ли данный болевой приступ первым или ему предшествовала недавно возникшая стенокардия напряжения и покоя. Имеет ли место нарастание частоты, интенсивности и продолжительности давней стенокардии напряжения (прогрессирующая стенокардия) или «ночная» стенокардия покоя.

– Наличие ИМ в прошлом, его локализация, тяжесть и последствия.

– Наличие в анамнезе признаков недостаточности кровообращения, степень их выраженности, эффективность предшествовавшей терапии.

– Наличие факторов риска.

3. Осмотр больного.

– Поведение больного. Возможны беспокойство, возбуждение, чувство страха смерти, крики, стоны или, наоборот, адинамия, прострация, спокойное поведение.

– Состояние кожи и слизистых оболочек, цвет кожи. Возможны повышенная потливость, холодный липкий пот на фоне резкой бледности кожи и цианоза слизистых оболочек, акроцианоза, диффузного цианоза.

– Наличие периферических отеков, их давность.

– Число дыханий в минуту.

4. Клиническое всестороннее обследование больного. Целенаправленный поиск следующих осложнений ИМ.

– Сердечная недостаточность (одышка, цианоз, набухание вен шеи, тахикардия, эмбриокардия, галоп, влажные хрипы в легких, увеличение печени).

– Перикардит (боль в области сердца при дыхании, шум трения перикарда).

– Нарушения сердечного ритма (экстрасистолия, наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, брадикардия, брадиаритмия).

– Признаки поражения сосочковых мышц (появление систолического шума на верхушке сердца, акцента II тона на легочной артерии, одышки)

– Признаки перфорации межжелудочковой перегородки (одышка, систолический шум пилящего характера над телом рукоятки грудины и слева от нее, признаки недостаточности кровообращения по большому кругу).

– Наличие признаков кардиогенного шока.

5. Лабораторные исследования.

– Общий анализ крови в динамике.

– Биохимический анализ крови: определение содержания в крови холестерина, триглицеридов, глюкозы, а-амилазы, натрия, калия.

– Коагулограмма.

– Определение в крови уровня биомаркеров некроза миокарда (тропонинов, миоглобина, креатинфосфокиназы-МВ, при невозможности их определения — аспарагиновой аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы) с учетом времени начала и длительности повышения, исследование проводится в динамике.

6. Инструментальные исследования.

– Динамическое ЭКГ-исследование с дополнительными отведениями по показаниям.

– Рентгенография сердца и легких (при подозрении на развитие пневмонии, застойные явления в малом круге кровообращения, ТЭЛА).

– Эхокардиография по показаниям (оценка объема и размеров ИМ, сократительной способности миокарда).

– Сцинтиграфия миокарда (для подтверждения диагноза ИМ в трудных случаях и оценки размеров некроза).

– Круглосуточное мониторное наблюдение в течение всего времени пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Источник

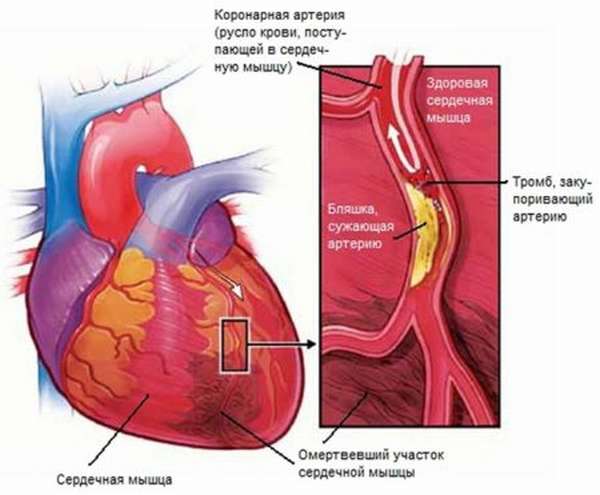

Инфаркт миокарда — поражение сердечной мышцы с образованием участков некроза вследствие острой внезапной ишемии. Причиной недостатка кровоснабжения сердечной мышцы кровью в 90% становится атеросклероз сосудов. В зависимости от локализации некротического очага в миокарде и степени поражения сердечной мышцы различают инфаркт трансмуральный, обширный (инфаркт миокарда с зубцом q) и мелкоочаговый (инфаркт миокарда без зубца q). Инфаркт трансмуральный – наиболее тяжелая, сквозная форма поражения миокарда, характеризующаяся высоким риском летального исхода. Некротические изменения затрагивают и наружные слои сердечной мышцы: эпикард и эндокард.

Особенности классификации инфарктов по ЭКГ

Отличие обширного инфаркта от мелкоочагового инфаркта миокарда без зубца q заключается в разной степени поражения сердечной мышцы. Трансмуральный инфаркт обычно наступает при поражении крупных сосудов. При этом страдают глубокие участки мышцы. Снижение сократительной способности миокарда отражается на ЭКГ: возникает зубец Q.

При мелкоочаговом инфаркте кровоснабжение может частично восстановиться до момента, когда возникает обширный участок некроза, и многие кардиомиоциты (клетки сердечной мышцы) из зоны ишемии восстанавливаются. При этом мышца страдает значительно меньше, только эпикард или эндокард, и патологический зубец Q после начала болезни так и не возникает. Мелкоочаговые субэндокардиальные инфаркты наиболее распространены.

Важно! Хотя в первый период болезни мелкоочаговый не Q-инфаркт менее опасен, чем обширный Q-инфаркт, в перспективе частота рецидивов после микроинфаркта выше. Поскольку ишемия не проходит, и сосуд в зоне инфаркта остается поврежденным, для повторного инфаркта потребуется немного.

Процент смертности от q-образующего обширного инфаркта миокарда составляет 10-12% в госпитальный период.

Патология и симптомы острого трансмурального инфаркта миокарда

Клетки миокарда потребляют в три раза больше кислорода, чем остальные ткани организма. В условиях кислородного голодания клетки сердечной мышцы погибают быстро. Разные режимы функционирования организма сказываются на интенсивности сокращения миокарда и на объеме необходимого для их жизни кислорода. Поэтому нарушение притока крови через коронарные сосуды или недостаточность компенсаторного коллатерального кровообращения в стрессовых ситуациях приводит к гибели участков ткани миокарда.

Важно! Достаточно 20 минут для того, чтобы недостаточное кровоснабжение привело к необратимому некротическому поражению клеток сердечной мышцы.

Все причины патологии кровоснабжения миокарда делят на такие группы:

- Полное или частичное перекрывание просвета сосудов, приводящих кровь к сердцу, атеросклеротическими бляшками. Происходит постепенное нарастание тромба до достижения критически малого просвета либо отрыв бляшки от стенки сосуда с дальнейшим перекрыванием его просвета. К группе риска относятся больные сахарным диабетом, малокровием, ожирением, у которых склеивание тромбоцитов и оседание их на стенках сосудов происходит интенсивно.

- Внезапно наступившие условия, при которых возникла повышенная потребность сердечной мышцы в кислороде. Инфаркт трансмуральный может быть спровоцирован спазмом сосудов в результате эмоционального стресса, чрезмерной физической нагрузкой, другими заболеваниями, сопровождающимися высокой температурой, интоксикацией.

Трансмуральный инфаркт миокарда с зубцом q развивается стремительно, с ангинозными болевыми симптомами. Общим признаком, отличающим его от других типов заболевания, становится острая боль за грудиной, интенсивность которой может стать причиной болевого шока и вызвать смерть. Острейший период длится от нескольких часов до трех дней. Затем острая боль сменяется длительным болезненным ощущением в грудной клетке сдавливающего характера.

Болевые ощущения и стремительно развивающаяся сердечная недостаточность, нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ внешне проявляются бледностью лица, выделением холодного липкого пота, коллапсом или потерей сознания. Типичное развитие симптоматики – появление на второй день температуры, устойчивое нарушение сердечного ритма, падение кровяного давления.

В зависимости от локализации пораженного участка симптоматика может отличаться от классических проявлений болезни. Часто инфаркт маскируется под другие болезни, что приводит к ложному диагнозу, и больной не принимает необходимых мер для предотвращения тяжелых последствий. Так, кроме типичной ангинозной картины, может наблюдаться другая симптоматика:

- Гастралгическая. Часто пациенты ощущают приступы боли, напоминающие проявления язвенной болезни, панкреатита. При этом боль возникает не за грудью, а в подложечной области, и болезненное состояние может сопровождаться рвотой.

- Астматическая. Приступы удушья сопровождаются отеком легкого. Болевые симптомы могут отсутствовать.

- Церебральная. Первые симптомы (обморок, рвота, судороги) похожи на ишемический инсульт.

- Безболевая. Тяжелый Q-инфаркт может протекать без острых болевых симптомов, если в коронарной системе длительно протекают дистрофические процессы. Чаще всего такие проявления имеет q-инфаркт задней стенки у пожилых людей, у больных, страдающих диабетом.

Важно! Дифференцировать инфаркт от стенокардии поможет отсутствие эффекта от приема нитроглицерина.

Из всех возможных локализаций самый распространенный тип инфаркта – поражение передней стенки в левом желудочке. Как правило, в процесс одновременно вовлекаются и другие участки сердца. Часто некроз миокарда левого желудочка сопровождается подобными же повреждениями в правом желудочке или в предсердии, врачи диагностируют нижнебоковые, передневерхушечные, заднебоковые и некрозы нижней стенки.

При трансмуральном поражении передней стенки левого желудочка заболевание несет прямую угрозу жизни, и прогнозы неутешительные. Возникают такие поражения при повреждениях магистральных сосудов. При этом больные могут погибнуть не только в период острой фазы болезни, но и в последующие месяцы.

Поражение задней стенки представляет опасность еще и тем, что зубец Q заднего инфаркта миокарда на ЭКГ не всегда появляется, и диагноз часто ставится после гибели пациента. Врач предварительно может определить локализацию пораженных участков по характерным болям под лопаткой, ключицей.

Важно! Часто бессимптомное протекание некротического поражения задней сердечной стенки проявляет себя повышенной тревожностью человека, субъективным ощущением опасности.

Как проявляется Q-инфаркт на ЭКГ

ЭКГ – главный метод, позволяющий точно диагностировать инфаркт миокарда с зубцом q, его давность, локализацию процесса и степень поражения сердечной мышцы. Наличие некроза фиксируется за счет изменения электрического потенциала разных зон сердечной мышцы.

При подозрении на инфаркт, ЭКГ необходимо выполнять через каждые полчаса. В первые часы на некроз миокарда может указывать только завышенный зубец T. В течение следующих двух часов наблюдают за сегментом ST. При его повышении на 1 мм в любых двух смежных отведениях диагноз подтверждается, назначается тромболитическая терапия. Инфаркт без зубца Q будет иметь именно эти признаки на ЭКГ: повышенный сегмент ST дугой вверх и острый зубец T (положительный или отрицательный).

Если больной страдает хроническими заболеваниями сердца (гипертрофия левого желудочка, перикардит), может возникнуть псевдоинфарктная кривая. В ней сегмент ST вогнутый, а в реципрокных отведениях он не занижен.

При подозрениях на инфаркт задней стенки используют задние отведения.

Обширный инфаркт проявится через 2-4 часа формированием на ЭКГ зубца Q.

На основе изменений картины ЭКГ выделяют 4 этапа течения заболевания:

- Острейшая стадия. Характеризуется подъемом над изолинией участка ST, сливанием его с зубцом T и появлением в течение нескольких часов характерного зубца Q. По динамике появления этого зубца судят об обширности и степени патологии. На этом этапе после блокады болевого синдрома проводится терапия тромболизиса, об эффективности которой будут свидетельствовать ЭКГ признаки в виде снижения участка ST. Если этот сегмент остается завышенным после месяца терапии, это говорит о развитии в левом желудочке аневризмы. Именно длительное повышение сегмента ST – важный ЭКГ признак трансмурального некроза с неутешительным прогнозом.

- Острая стадия. На этом этапе при благоприятном течении отмечается снижение сегмента ST, возникает симметричный отрицательный коронарный зуб T, что вызывается уменьшением размеров поврежденного участка, отмиранием клеток, началом формирования ишемии прилегающих участков.

- Подострая стадия. Некротические повреждения стабилизируются, развивается стойкая ишемия. Завершается этап исчезновением пораженного участка. По динамике этого периода можно с высокой точностью классифицировать тип заболевания и прогнозировать успешность лечения и реабилитации.

- Стадия рубцевания. Патологический зубец Q сохраняется, но сегмент ST находится на изолинии. На этом этапе мышца зарубцовывается, оставшиеся клетки перестраиваются, гипертрофируются в компенсаторном режиме.

На ЭКГ остаются видны признаки перенесенного инфаркта, и в целом картина показывает сниженную электрофизическую динамику сердечной мышцы.

Двигательная адаптация после трансмурального инфаркта миокарда, ЛФК

Здоровый и подвижный образ жизни – один из главных способов предупредить инфаркт. Активация восстановительных процессов и нормализация кровообращения в госпитальный и послебольничный период во многом зависит от регулярных и дозированных физических нагрузок. Лечебная физкультура рассматривается как равноправный терапевтический метод реабилитации больных наравне с медикаментозным лечением.

Умеренная двигательная активность позволяет быстрее запустить коллатеральное компенсаторное кровообращение, что ускорит восстановление миокарда.

На практике существует поэтапная система реинтеграции больного в активные жизненные процессы:

- ЛФК в стационаре. После периода полного покоя больной заново адаптируется к привычным бытовым нагрузкам. Основным упражнением для восстановления двигательной активности становится ходьба, лечебная гимнастика.

- Реабилитация в послебольничный период проходит в условиях специализированных санаториев и реабилитационных центров. На этом этапе главной целью является активация резервных возможностей организма, пациент занимается на тренажерах, принимает участие в двигательных спортивных играх.

- Поддерживающая ЛФК. Эти мероприятия становятся образом жизни человека, что помогает ему оставаться в хорошей физической форме.

Обширный инфаркт миокарда: прогноз

О прогнозе течения болезни врач судит по динамике острого периода. Это заболевание тяжелое и опасное, и о полном выздоровлении речь не идет. Смертельный исход возможен от многих причин: кардиогенный шок, разрыв миокарда, тромбоэмболия, аневризма, сердечная недостаточность, аритмия.

После перенесенного не q-инфаркта миокарда интенсивность наблюдения у врача должна быть не менее высокой, так как велик риск рецидива в более опасной форме. Такие больные обречены на пожизненный прием препаратов, разжижающих кровь (аспирин), им необходимо внимательно следить за уровнем холестерина. При показаниях проводится операция по шунтированию проблемной аорты.

После такого испытания, как инфаркт миокарда, нужно быть готовым к тому, что придется полностью изменить образ жизни, питания, отказаться от вредных привычек, постоянно принимать лекарства, предотвращающие повторное образование тромбов и нормализующие сердечный ритм. При этом остается высокий риск повторного инфаркта, поэтому придется постоянно проводить обследование ЭКГ.

Загрузка…

Источник