Лечение осложненного гипертонического криза при энцефалопатиях

Гипертоническая энцефалопатия — это хроническое прогрессирующее поражение мозговых тканей, обусловленное нарушениями церебральной гемодинамики у пациентов с длительно протекающей, плохо контролируемой артериальной гипертензией. Клинически проявляется симптомами дисциркуляторной энцефалопатии. Диагностируется гипертоническая энцефалопатия при сопоставлении данных неврологического осмотра, заключения кардиолога и психиатра, результатов исследований мозговой гемодинамики и церебральной МРТ. Лечение проводится на фоне приёма антигипертензивных средств, включает сосудистые, ноотропные, нейропротекторные и симптоматические фармпрепараты.

Общие сведения

Среди причин дисциркуляторной энцефалопатии артериальная гипертензия занимает второе место после атеросклероза. В МКБ-10 гипертоническая энцефалопатия (ГЭ) выделена как отдельный вид энцефалопатии, развивающийся у больных с гипертонической болезнью или длительно текущими симптоматическими гипертензиями. Термин введён в 1985 году отечественными нейрофизиологами И.В. Ганушкиной и Н.В. Лебедевой. В отличие от атеросклеротической энцефалопатии гипертоническая протекает с преимущественным поражением мозговых сосудов мелкого калибра. Однако разделение данных энцефалопатий весьма условно, поскольку гипертоническая энцефалопатия сопровождается быстрым развитием атеросклеротических изменений церебральных сосудов.

Гипертоническая энцефалопатия

Причины

Основным этиологическим фактором ГЭ выступает высокий уровень артериального давления (АД). Артериальная гипертензия может иметь первичный характер (гипертоническая болезнь) и развиваться вторично вследствие поражения почек (хронического пиелонефрита, гломерулонефрита, гидронефроза), эндокринных расстройств (феохромоцитомы, гиперкортицизма, первичного гиперальдостеронизма), атеросклероза аорты. Повышенный риск развития ГЭ у гипертоников обуславливают следующие факторы:

- Неконтролируемые высокие цифры АД. Патологические изменения в сосудах наступают быстрее у пациентов, не получающих гипотензивную терапию или получающих её в недостаточном объёме. В ряде случаев не удаётся полностью скорректировать гипертонию при помощи медикаментозной терапии.

- Гипертонические кризы. Каждый резкий подъём АД негативно отражается на состоянии сосудистой стенки, приводит к её истончению, увеличению проницаемости. Подобные изменения обуславливают последующее геморрагическое пропитывание церебральных тканей в месте истончения.

- Перепады АД. Резкие колебания артериального давления обуславливают гипертрофию сосудистой стенки с сужением её просвета, увеличивают износ сосудистых тканей. Гипотония, в том числе обусловленная ятрогенной дилатацией сосудов, приводит к замедлению и недостаточности церебрального кровотока.

- Ночная гипертензия. Ночные подъёмы артериального давления зачастую имеют скрытый характер. Отсутствие своевременной коррекции давления приводит к продолжительному спастическому состоянию мозговых сосудов с развитием ишемических процессов в кровоснабжаемых ими тканях.

- Большое пульсовое давление. Исследования показали, что разница между систолическим и диастолическим давлением 40 мм рт. ст. усугубляет течение сердечно-сосудистой патологии. Постоянное увеличение пульсового давления обуславливает дополнительную нагрузку на сосудистую стенку и мышечный аппарат.

Патогенез

Компенсаторной реакцией на повышение АД является сужение мелких артериол, предупреждающее их разрыв и выравнивающее пульсовое давление. Постоянная гипертония, частые подъёмы давления обуславливают гипертрофию мышечного слоя стенок артериол. В результате происходит утолщение сосудистой стенки и сужение просвета. Указанные процессы наблюдаются в сосудах всех тканей, но более выражены в органах-мишенях: головном мозге, почках, сердце. Уменьшение просвета церебральных артериол вызывает падение мозговой перфузии, развитие хронической ишемии головного мозга. Вследствие постоянного дефицита кислорода и питательных веществ в церебральных структурах происходят дегенеративные процессы. Присоединение атеросклеротических изменений усугубляет недостаточность мозгового кровообращения и её клиническую симптоматику.

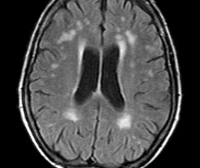

Морфологически отмечается раннее поражение белого мозгового вещества, демиелинизация нервных волокон, расширение периваскулярных пространств. Изменения носят диффузный характер, наблюдаются симметрично в обоих полушариях, первоначально локализуются вдоль боковых желудочков, распространяются перивентрикулярно. Наряду с диффузными дегенеративными процессами в белом церебральном веществе отмечаются отдельные локальные фокусы — лакунарные инфаркты.

Классификация

Гипертоническая энцефалопатия отличается постепенным прогрессированием дегенеративных изменений в церебральных тканях и усугублением симптоматики. Понимание, на каком этапе течения находится патологический процесс, необходимо для корректного подбора терапии и оценки прогноза заболевания. Поэтому специалисты в области практической неврологии выделяют 3 основные стадии ГЭ:

- I стадия — преобладают субъективные жалобы на утомляемость, невнимательность, головные боли, ухудшение памяти. Объективная симптоматика скудная, когнитивные отклонения выявляются лишь при тщательном проведении специального тестирования.

- II стадия — в клинической картине появляются чёткие неврологические синдромы: вестибулярный, пирамидный, атактический, дисмнестический, подкорковый. В большинстве случаев отмечается преобладание одного из указанных синдромов. Когнитивные нарушения умеренные. Профессиональная деятельность затруднительна, социальная адаптация снижена.

- III стадия — наблюдается сочетание и одновременное нарастание нескольких неврологических синдромов. Возможно присоединение паркинсонизма, эпилептических приступов, псевдобульбарного синдрома. Отмечаются грубые когнитивные расстройства вплоть до деменции. Работа по профессии невозможна. Бытовая адаптация нарушена.

Симптомы гипертонической энцефалопатии

Заболевание начинается с медленно прогрессирующей неспецифической симптоматики. Пациенты жалуются на затруднения концентрации внимания, снижение памяти, повышенную утомляемость, частые цефалгии, иногда — головокружения. По мере прогрессирования жалобы усложняются, формируется симптоматика отдельных неврологических синдромов. При вестибулярной атаксии больные указывают на шаткость при ходьбе, нарушение координации. При дисмнестическом синдроме доминирует расстройство памяти, при пирамидном — мышечная слабость, чаще по типу лёгкого гемипареза. Подкорковые нарушения приводят к возникновению тремора, гиперкинезов, вторичного паркинсонизма.

Наблюдается снижение скорости и продуктивности мышления, сужение круга интересов, сложности организации собственной деятельности (апраксия), нарушение мотивации. Дисфункция когнитивной сферы обуславливает отсутствие адекватной критики по отношению к своему состоянию. Наблюдается повышенная эмоциональная лабильность, иногда поведенческие и аффективные расстройства. Клиническая картина отличается «мерцанием» симптомов, периодическим транзиторным улучшение состояния.

Гипертоническая энцефалопатия III стадии характеризуется грубой органической и когнитивной симптоматикой. Отмечается апраксия, агнозия, амнезия, распад интеллектуальных способностей, изменение личности, полная потеря профессиональных навыков. Развивается сосудистая деменция, сопровождающаяся неадекватным поведением, психическими изменениями. Усугубляется неврологическая симптоматика, возможен псевдобульбарный паралич: дизартрия, расстройство глотания, насильственный плач. Вследствие лакунарного инфаркта возможно возникновение эпилептических пароксизмов, синкопальных состояний. Нарастание пирамидного, атактического, паркинсонического синдромов ограничивает возможность самообслуживания и самостоятельного передвижения.

Осложнения

Хронически протекающая гипертоническая энцефалопатия зачастую сопровождается отдельными острыми эпизодами, возникающими на фоне быстрого нарастания АД. Они обусловлены срывом сосудистой регуляции и гипотонической дилатацией интрацеребральных сосудов, следствием которой является пропотевание плазмы крови с образованием периваскулярного отёка. При отсутствии своевременного лечения острая гипертоническая энцефалопатия может осложниться лакунарным инфарктом, ишемическим или геморрагическим инсультом. Попёрхивание пищей вследствие дисфагии при псевдобульбарном синдроме опасно возникновением асфиксии, забросом пищевых частиц в дыхательные пути с развитием аспирационной пневмонии.

Диагностика

Гипертоническая энцефалопатия предполагается в каждом случаев возникновения характерной неврологической симптоматики на фоне хронической артериальной гипертензии. Диагностический поиск направлен на исключение иной церебральной патологии, оценку степени имеющихся сосудистых и церебральных изменений. Основными этапами диагностики являются:

- Осмотр невролога. В начальной стадии неврологический статус без особенностей, возможна анизорефлексия. Специальное когнитивное тестирование определяет лёгкие мнестические, праксические и гностические изменения.

- Консультация кардиолога. Необходима для подтверждения диагноза гипертонической болезни. По показаниям проводится ЭКГ, ЭхоКГ, суточный мониторинг АД

- Обследование психической сферы. Производится психиатром, нейропсихологом при подозрении на наличие психических отклонений. Психический статус оценивает путём беседы, наблюдения и тестирования.

- Лабораторные исследования. Важное значение имеет определение уровня холестерина, липидного спектра крови. В комплексном обследовании для оценки функции почек необходим общий анализ мочи, биохимия крови, проба Реберга.

- Исследование церебральной гемодинамики. Применяется дуплексное сканирование церебральных сосудов, транскраниальная УЗДГ, МРТ сосудов головного мозга. Обследования позволяют выявить сужение просвета артериол, оценить его степень, определить локализацию и распространённость наиболее выраженных изменений.

- Томография. МРТ головного мозга – наиболее информативный метод в диагностике морфологических изменений мозговых тканей. Позволяет выявить диффузные дегенеративные изменения, очаги перенесённых лакунарных инфарктов у пациентов с II – III стадией ГЭ, исключить прочую органическую патологию мозга.

При наличии пароксизмальной активности показано проведение электроэнцефалографии, консультация эпилептолога. Выявление почечной дисфункции по результатам лабораторных анализов является поводом для включения в перечень необходимых обследований УЗИ почек и консультации нефролога. Дифференцируется энцефалопатия гипертонического генеза от опухоли головного мозга, энцефалита, медленных инфекций ЦНС, болезни Паркинсона, демиелинизирующих заболеваний, болезни Крейтцфельдта-Якоба, Альцгеймера. На сосудистый характер поражения указывают данные цереброваскулярных исследований, обнаружение на МРТ следов лакунарных инфарктов.

Лечение гипертонической энцефалопатии

Успешность терапии ГЭ напрямую зависит от эффективности коррекции артериальной гипертонии. Неврологическое лечение осуществляется на фоне гипотензивной терапии, лечения заболевания, обуславливающего высокий уровень давления. Основными направлениями лечения выступают: улучшение церебральной перфузии, поддержание метаболизма мозговых тканей, восстановление функции ЦНС. Базовыми группами препаратов являются:

- Сосудорасширяющие средства. Позволяют купировать основное патогенетическое звено ГЭ — спазм артериол. Применяются фармпрепараты без побочного синдрома «обкрадывания»: блокаторы кальциевых каналов, антагонисты a2–адренорецепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы.

- Препараты, улучшающие микроциркуляцию. Показан длительный приём антикоагулянтов: ацетилсалициловой кислоты, дипиридамола. Улучшению циркуляции крови способствует приём пентоксифиллина.

- Нейропротекторы. Необходимы для повышения устойчивости нервных клеток к хронической гипоксии и уменьшенному поступлению питательных веществ. Применяются антиоксиданты (этилметилгидроксипиридина сукцинат, липоевая кислота), аминокислотные препараты (гамма-аминомасляная кислота, глицин).

- Симптоматические средства. Назначаются в зависимости от текущих нарушений и симптомов, которыми сопровождается энцефалопатия. При когнитивном снижении показаны ноотропы, при гиперлипидемии — фармпрепараты группы статинов, при психических отклонениях — седативные, нормотимики, транквилизаторы, при эпилептических пароксизмах — антиконвульсанты.

Прогноз и профилактика

Эффективность лечебных мероприятий зависит от стадии ГЭ, причинного заболевания, возможности полноценной коррекции АД, наличия сопутствующей патологии (атеросклероза, эндокринных нарушений). Комплексное неврологическое лечение на фоне стабилизации артериального давления в I стадии обеспечивает длительную интеллектуальную сохранность и работоспособность пациентов. Если гипертоническая энцефалопатия находится в III стадии, терапия способна только облегчить неврологические проявления и несколько замедлить прогрессирование заболевания.

Основной профилактической мерой, способной предупредить развитие энцефалопатии у гипертоников, выступает поддержание оптимального уровня АД. Необходимо постоянное диспансерное наблюдение пациента кардиологом. Важным моментом антигипертензионной терапии является исключение резких колебаний и ночных подъёмов АД. Вторичная профилактика заключается в регулярном наблюдении у невролога, прохождении повторных курсов сосудистой и нейропротекторной терапии.

Источник

Оглавление темы “Разрывы миокарда при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Осложнение гипертонического криза. Лечение осложнений гипертонических кризов.”:

1. Разрывы миокарда при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Разрыв стенки желудочков сердца. Разрыв межжелудочковой перегородки. Разрыв сосочковой мышцы.

2. Кардиогенный шок. Классификация кардиогенного шока ( Чазова ). Клиника кадиогенного шока.

3. Принципы лечения кардиогенного шока. Истинный кардиогенный шок. Лечение истинного кардиогенного шока.

4. Рефлекторный кардиогенный шок. Неотложная помощь при рефлекторном кардиогенном шоке.

5. Гипертонический криз. Причины ( этиология ) гипертонического криза. Патогенез, классификация гипертонического криза.

6. Клиника ( клиническая картина ) гипертонических кризов. Гиперкинетические кризы I ( первого ) типа. Гиперкинетические кризы II ( второго ) типа.

7. Осложнение гипертонического криза. Варианты осложнений гипертонических кризов. Принципы оказания неотложной помощи при осложнениях гипертонического криза.

8. Неотложная помощь при гипертоническом кризе I ( первого ) типа. Принципы лечения криза I типа.

9. Неотложная помощь при гипертоническом кризе II ( второго ) типа. Принципы лечения криза II ( второго ) типа.

10. Лечение осложнений гипертонических кризов. Лечение осложненного гипертонического криза.

Лечение осложнений гипертонических кризов. Лечение осложненного гипертонического криза.

Для быстрого снижения артериального давления при церебральном варианте осложненного гипертонического криза рекомендуется использовать нитропруссид натрия или лабеталол. Форма выпуска нитропруссида натрия: ампулы, содержащие 50 мг активного вещества. Перед употреблением содержимое ампулы разводится в 250 мл глюкозы, что дает концентрацию 200 мкг/мл, или 10 мкг/кап. Начальная скорость инфузии 0,5 мкг/кг/мин., с последующим увеличением, в зависимости от клинического эффекта, до 10 мкг/кг/мин.

Лабеталол (Трандат) является блокатором альфа- и бета-адренорецепторов. Данный препарат оказывает быстрый антигипертензив-ный эффект. Форма выпуска: ампулы по 5 мл 1% раствора (50 мг в ампуле). При кризе вводят медленно в/в в дозе 50 мг в течение минуты, при необходимости инъекции можно повторять каждые 10—15 мин. до появления клинического эффекта или достижения суммарной дозы 200 мг, однако лучшего результата можно достигнуть при в/ в капельном введении данного препарата. С этой целью содержимое ампул разводят физраствором до концентрации 1 мг/мл и вводят в/в со скоростью 2 мл (2 мг) в I минуту. При таком пути введения для купирования криза бывает достаточным 50—200 мг лабеталола.

При лечении гипертонической энцефалопатии не рекомендуется применять клофелии и анаприлин (наличие измененных сосудов головного мозга является противопоказанием для их назначения).

Если гипертоническая энцефалопатия осложняется судорожным синдромом, оптимальным препаратом для его купирования является сибазон (синонимы: реланиум, седуксен, диазепам) в дозе 10— 30 мг в/в медленно.

При коронарной недостаточности, инфаркте миокарда, начинающемся отеке легких, расслаивающей аневризме аорты хороший клинический эффект дает использование нитроглицерина в начальной дозе 10—20 мкг/мин. или нитропруссида натрия по вышеописанной методике.

Назначение 2—4 мл 0,25% раствора дроперидола внутривенно на физрастворе вызывает быстрый (уже через 2—4 мин.) клинический и гипотензивный эффект. Данный препарат целесообразно сочетать с диуретиками (салуретиками).

При значительном повышении артериального давления и появлении признаков левожелудочковой недостаточности, помимо производных нитроглицерина, можно использовать введение ганг-лиоблокаторов типа пентамина или арфонада.

Пентамин выпускается в ампулах по 1 и 2 мл 5% раствора. Содержимое ампулы разводится в 200—300 мл 5% раствора глюкозы или физраствора и вводится в/в капельно под постоянным контролем уровня АД.

Арфонад выпускается в ампулах, содержащих 250 мг сухого вещества. Непосредственно перед употреблением содержимое ампулы разводится в 5 мл бидистиллированной воды и далее в 200—400 мл 5% раствора глюкозы или физраствора и вводится в/в капельно под постоянным контролем уровня АД. Первоначальная скорость введения — 30—50 кап./мин., с постепенным увеличением до 100—120 кап./мин. При использовании ганглиоблокаторов нужно постоянно помнить об их мощном сосудорасширяющем эффекте, что требует постоянного контроля АД, на первоначальных этапах лечения каждые 1—2 мин.

При сочетании криза с симптомами коронарной недостаточности и болевым синдромом в области сердца к гипотензивным препаратам присоединяют анальгетики или наркотические средства, применяют нейролептанальгезию по методике, используемой для обезболивания острого инфаркта миокарда (см. раздел 7.3.2. данной главы).

Гипертонический криз на фоне пороков сердца требует дифференцированного подхода, в зависимости от их вида и развившихся осложнений.

Всем больным с данной патологией в/в назначается фуросемид из расчета 0,5—1 мг/кг, при отсутствии эффекта данную дозу можно повторить через 20 —30 мин.

При стенозе митрального клапана дополнительно медленно, в течение 5—10 мин. в/в вводится 1 — 1,5 мкг/кг клофелина. Если у больного перед началом лечения отсутствовали признаки сердечной недостаточности и исходное ЧСС было более 100 в 1 мин., в/в дополнительно назначается обзидан (синонимы: пропранолол, инде-рал, анаприлин) в дозе до 0,1 мг/кг. Если после его введения развивается резко выраженная брадикардия, ее купируют введением атропина. При исходном наличии признаков острой сердечной недостаточности или отсутствии эффекта от вышеуказанного лечения в течение 30—40 мин. нужно переходить на использование нитроглицерина или его производных в первоначальной дозе 10—20 мкг/мин.

При недостаточности митрального клапана определяется исходное ЧСС и в/в капельно вводятся производные нитроглицерина в первоначальной дозе 10—20 мкг/мин. или ганглиоблокатор пентамин до 50 мг. При учащении сердечного ритма более чем на 10%, по сравнению с исходным, их введение прекращается и в/в дополнительно вводится 0,5—2,5 мг резерпина, или клофелин в течение 10 мин. до 1,5 мкг/кг, или, с учетом исходного АД, 2—4 мл дроперидола.

Гипертонический криз на фоне стеноза аортального клапана купируется медленным в/в введением 1 — 1,5 мкг/кг клофелина, или 2—4 мл дроперидола, или 0,5—2,5 мг резерпина. У больных с недостаточностью аортального клапана использовать вазодилятаторы опасно, поэтому для форсированного уменьшения ОЦК рекомендуется вводить фуросемид в дозе 2 мг/кг.

Если гипертонический криз возник на фоне острой почечной недостаточности, лечение начинается с в/в введения 200—400 мг фуросемида, затем в/в капельно вводится нитропруссид натрия в дозе 0,1—5 мкг/кг/мин. или адалат-инъекционная форма нифедипина (синонимы: фенигидин, кордафен, коринфар и др.). Препарат является антагонистом ионов кальция. Форма выпуска — ампулы по 5 мл (5 мг в ампуле). Вводят в вену сначала 1 мг (болюс), затем в разведении из расчета 1 мг/час или 17 мкг/мин.

При феохромоцитоме возможно возникновение катехоламиново-го криза. Для его купирования используется в/в введение лабеталола (см. выше). Оптимальным является введение данного препарата в/в капельно, в концентрации 1 мг/мл, со скоростью 2 мл (2 мг) в минуту, в сочетании с пропранололом. Обычная доза лабеталола для купирования криза 50—200 мг. Пропранолол назначается по 1 мг каждые 5 мин. до появления эффекта или достижения дозы 0,1 мг/кг. Можно использовать сочетание нитропруссида натрия в дозе до 10 мкг/кг/мин. с пропранололом.

Примечание. При катехоламиновом кризе клофелин не применяется.

– Вернуться в оглавление раздела “Скорая помощь. Неотложные состояния.”

Источник