Лакунарный инсульт в бассейне левой сма

Лакунарный инсульт – это подтип ишемического инсульта, при котором происходит повреждение перфорирующих артерий, из-за чего в мозге формируются небольшие полости. Преимущественное число больных испытывают трудности, связанные с тяжелой реабилитацией, при этом многие остаются на всю жизнь инвалидами и рискуют столкнуться с осложнениями, которые могут привести к летальному исходу. Тем не менее, такой инсульт поддается лечению, а при правильном образе жизни у человека есть возможность избежать заболеваний, вызывающих нарушения кровообращения в мозге.

Особенности

Инсульт такого типа также называется лакунарным инфарктом мозга. Он включен в группу цереброваскулярных болезней. Код лакунарного инфаркта по Международной классификации болезней (МКБ) – 163. Его относят к инсультам неуточненного происхождения.

Лакунарный инфаркт всегда вызывается нарушением кровообращения, произошедшим в перфорирующих артериях. При геморрагических инсультах изменения происходят именно в базилярной артерии, а при лакунарном они затрагивают только капилляры, расположенные глубже.

На месте погибшей при ишемии церебральной ткани появляются небольшие полости, называющиеся лакунами. Их средний размер – 10 мм. Нередки случаи, когда лакуны очень малы и не превышают 1 мм в диаметре. В особо тяжелых случаях они могут достигать даже 20 мм, но такое происходит крайне редко.

Лакунарные очаги головного мозга могут диагностироваться в нескольких местах:

- Белое вещество;

- Таламус;

- Нервные узлы;

- Мозжечок.

От места локализации могут зависеть как симптомы, так и способы лечения. Зачастую при поражении одной стороны мозга появляются проблемы с той же или противоположной половиной тела.

Из всех типов ишемического инсульта на лакунарный приходится примерно 30% случаев нарушений кровообращения.

Группа риска, причины

Инсульт лакунарного типа может произойти у любого человека. Больше всего нужно опасаться тем, кто находится в группе риска. Однако факторы, способные привести к такому инсульту, не являются прямыми причинами. Болезней же, из-за которых происходит нарушение кровообращения в мозге, довольно много.

Группа риска

При определенных обстоятельствах человек может медленно подталкивать себя к инсульту, даже не догадываясь об этом. Если его касается хотя бы один фактор риска, то есть вероятность, что в будущем у него произойдет лакунарное нарушение кровообращения. Чаще всего с ним сталкиваются мужчины старше 40 лет. Женщины, как правило, имеют подобные проблемы только после 60 лет.

Спровоцировать лакунарный инфаркт мозга могут следующие факторы:

- Пожилой возраст;

- Злоупотребление алкоголем, курение;

- Недостаток сна и отдыха;

- Большое количество стрессов;

- Неправильное питание;

- Прием противозачаточных или гормональных средств;

- Нарушения во время беременности;

- Повышенное количество сахара в крови;

- Ранее перенесенные инфекционные болезни, затрагивающие артериолы;

- Повреждения сосудов головного мозга.

Чтобы снизить риск инсульта, достаточно изменить свой образ жизни и заняться своим здоровьем.

Причины

Существует ряд причин, вызывающих нарушения кровообращения лакунарного типа. К ним следует проявлять особую внимательность и стараться своевременно заниматься своим лечением, не доводя до инсульта.

Распространенные причины:

- Патологии перфорирующей артерии.

- Функциональные нарушения центральной артерии.

- Расслоение сосудов головного мозга.

- Анатомические особенности артерий.

- Асимптомный стеноз артерий.

- Воспаление артериол головного мозга.

- Цереброваскулярные заболевания.

- Кардиосклероз.

- Атеросклероз.

- Гипертония.

- Сахарный диабет.

- Повышенный креатинин.

Большинство причин, вызывающих инсульт такого типа, напрямую связаны со здоровьем сосудов. Поэтому именно на них нужно обращать особое внимание и стараться регулярно проводить соответствующую профилактику.

Симптомы

Главной особенностью лакунарного инсульта является его проявление. При такой патологии какие-либо нарушения, связанные с сознанием, зрением или речью, практически всегда отсутствуют. При этом мозг функционирует привычным образом, а признаков поражения его ствола нет. Единственным обязательным симптомом является стойкое повышение артериального давления. В большинстве случаев оно достигает предельных значений поздним вечером, после чего вновь возвращается на привычный для больного уровень.

Все основные симптомы при лакунарном инсульте, которые могут появиться у человека, относятся к неврологическим. Они проявляются в виде специфичных синдромов. Их общее количество достигает 20 видов, но с достаточной частотой фиксируются только 4 из них. Они различаются не только по проявлению, но и по локализации нарушений. К таким синдромам относят:

- Изолированный моторный. Наблюдается у 60% пациентов, столкнувшихся с лакунарным инсультом. Патология сосредоточена во внутренней капсуле. Симптоматика заключается только в параличе одной половины тела, которая противоположна стороне локализации нарушений.

- Изолированный чувствительный. С таким синдромом сталкиваются около 20% больных, у которых обнаружены нарушения кровообращения лакунарного типа. Локализацией проблемного очага является вентральный таламический ганглий. Пациент испытывает проблемы с чувствительностью, из-за чего перестает ощущать движения, не чувствует боли, прикосновений и изменений температуры тела. Все это проявляется в конечностях, туловище и голове. Иногда симптомы проходят без медицинского вмешательства.

- Атактический гемипарез. Встречается в 12% случаев, что делает его достаточно редким явлением. Лакуны при такой патологии образуются в дорзальной части внутренней капсулы, а также в варолиевом мосту. Больной испытывает сильную слабость, а также нарушения координации движений, которые проявляются на левых частях тела или на правых, что соответствует стороне локализации поражения.

- Неловкость рук, дизартрия. С этим могут столкнуться всего лишь 6% больных, из-за чего такая проблема становится одной из наименее вероятных. Лакуны при таком инсульте появляются в слоях нервных тканей. По этой причине у человека происходят нарушения, вызывающие проблемы с речью или движениями верхними конечностями, а также полный или частичный паралич головы, рук и ног.

При появлении подобных симптомов, не влияющих на сознание и мозговую деятельность, нужно незамедлительно обращаться к врачу или вызывать скорую. Своевременная медицинская помощь может спасти жизнь человеку, а промедление серьезно повысит вероятность летального исхода.

Дополнительными признаками, указывающими на лакунарный инфаркт, могут выступать:

- Дискинезия желчных путей;

- Псевдобульбарный паралич;

- Синдром паркинсонизма;

- Снижение чувствительности частей тела;

- Общая слабость в мышцах;

- Изменение походки, короткий шаг;

- Внезапные позывы к мочеиспусканию, недержание.

Иная симптоматика возникает крайне редко, из-за чего можно утверждать, что она вызвана специфичными условиями, касающимися обстоятельств инсульта и общего состояния здоровья больного.

Сложности, создаваемые необычными симптомами лакунарного инсульта, часто становятся причиной позднего выявления настоящей проблемы.

Диагностика

Подозрения на лакунарный инфаркт появляются только в том случае, если пациент страдает от артериальной гипертонии, сахарного диабета или заболеваний, связанных с сосудами головного мозга. Из-за сложностей, которые вызваны специфичностью симптомов, зачастую уходит очень много времени на постановку окончательного диагноза. Сначала невролог проводит опрос, а потом обязательно назначает следующие обследования:

- Лабораторные исследования крови;

- Компьютерная томография;

- Магнитно-резонансная томография;

- Ангиография сосудов головного мозга.

Современная медицина позволяет максимально точно и быстро выявлять любые нарушения в работе организма. Однако в случае с лакунарным инсультом есть ряд проблем:

- Если причиной инсульта является повышение артериального давления, то возможны случаи, когда отклонение от нормы настолько незначительно, что врачи не принимают его во внимание. Поэтому они начинают искать другие причины, из-за чего больной испытывает те или иные симптомы. В это время состояние пациента может ухудшиться, что, как потом окажется, было вызвано нарушением кровообращения, связанным с повышением артериального давления.

- Размер лакун может быть крайне малым, из-за чего даже современная аппаратура не позволит заметить их при первом исследовании. Именно поэтому иногда врачам приходится проводить КТ или МРТ повторно.

- Лакуны могут быть выявлены не сразу. Это связано с тем, что на КТ или МРТ они проявляются в реальном виде только через неделю после образования. До этого момента они либо заметны в гораздо более маленьком и низкоплотном состоянии, чем есть на самом деле, либо не видны вообще.

- Симптомы появляются постепенно. Даже после серьезного нарушения кровообращения у больного могут отсутствовать какие-либо внешние признаки инсульта. Состояние, как правило, ухудшается на протяжении нескольких дней. По этой причине есть большие риски вообще не выявить болезнь до критического ухудшения здоровья пациента.

- Ангиография может не показать никаких отклонений, которые могли бы свидетельствовать о проблеме с сосудами головного мозга. Нет гарантий их выявления даже при повторных исследованиях.

Все эти проблемы делают лакунарный ишемический инсульт головного мозга особенно опасным явлением. Только максимально качественное и ответственное обследование позволит выявить нарушения в первые дни. Но даже при работе высококвалифицированных врачей и наличии современного оборудования нет никаких гарантий быстрой постановки правильного диагноза.

Лечение

После постановки окончательного диагноза врач принимает решение о способе лечения. Терапия должна быть комплексной, т.к. только так удастся добиться выздоровления. При отсутствии какой-либо составляющей шансы восстановить здоровье будут крайне малы.

Все лечение при лакунарном инсульте направлено на нормализацию давления, восстановление функций питания тканей, а также исключение осложнений. Для этого применяется только медикаментозная терапия. Врачи не проводят операций, а вылечиться самостоятельно с помощью народных методов не удастся даже при сильном желании.

Терапия состоит из:

- Коррекции питания;

- Полноценной реабилитации;

- Приема лекарственных средств.

Врач может назначить большое количество медицинских препаратов, каждый из которых имеет свою функцию. Принимать их нужно строго по инструкции своего доктора. Он может выписать следующие типы препаратов для конкретных целей:

- Гипотензивные – нормализация повышенного давления.

- Нейропротекторы – восстановление структур головного мозга.

- Ноотропы – предотвращение осложнений и проблем с мозгом.

- Антиагреганты – улучшение свойств крови.

- Антипротекторы – стимуляция обменных процессов.

- Дезагреганты – исключение образования тромбов.

- Статины – снижение уровня холестерина, борьба с атеросклерозом.

Также могут назначаться более специфичные типы лекарств, направленные на укрепление здоровья сердечно-сосудистой системы и исключение развития различных осложнений. В некоторых случаях врачи выписывают Аспирин, который разжижает кровь и оказывает положительное влияние на состояние мозга после такого инсульта.

Некоторые больные проходят лечение в домашних условиях, но зачастую это вызывает легкие психологические расстройства. Мнения большинства людей, которые перенесли инсульт такого типа, можно увидеть на фармакологических форумах. Абсолютное большинство считает, что лучше лечиться в специальном центре. Того же мнения придерживаются врачи.

Последствия

Прогноз полностью зависит от того, единичен ли произошедший инсульт. Если да, то вероятность полного выздоровления после реабилитации очень высока. Иногда у выздоровевшего человека могут оставаться незначительные симптомы даже после длительного восстановления, но это большая редкость.

При наличии нескольких очагов лакунарного инфаркта прогноз несколько хуже. Такие пациенты сталкиваются с лакунарной болезнью головного мозга, при которой у человека развивается атеросклероз, сочетаемый с тромбозом и поражением многих артерий. Восстановиться в таком случае намного тяжелее.

Главной проблемой, ухудшающей любой прогноз, является психическое состояние человека. Инсульт лакунарного типа оказывает сильное негативное влияние на всю психику, из-за чего она подвергается заметным изменениям. У человека появляются провалы в памяти, ему трудно ориентироваться в пространстве, общаться с другими людьми, при этом он постоянно нервный и расстроенный.

Последствием лакунарного инсульта для многих пациентов становится инвалидность, что мешает им полноценно работать. Однако при правильной реабилитации есть все шансы вернуться к нормальной жизни, а также исключить риск рецидива.

Реабилитация

В случаях с легким инфарктом мозга период восстановления занимает около трех недель, но при более тяжелых состояниях может потребоваться несколько месяцев, чтобы добиться полного выздоровления, если оно возможно. Реабилитация включает пересмотр образа жизни и посещение специальных процедур, направленных на улучшение общего состояния организма.

Каждому, кто восстанавливается после лакунарного инсульта, потребуется:

- Скорректировать питание. Из рациона следует исключить жирную пищу, сладости, кофе, алкоголь, а также все продукты, которые могут повысить давление или спровоцировать возвращение первопричины инсульта.

- Проводить достаточно времени на свежем воздухе и двигаться. Те, кто плохо себя чувствует, могут просто ходить по квартире или выполнять максимально простую гимнастику при открытых окнах.

- Отдыхать. Важно не только избегать чрезмерных умственных нагрузок, но и хорошо спать. Полноценный отдых позволяет исключить развитие множества осложнений, а также снижает риск рецидива.

- Заниматься ЛФК. Лечебные упражнения помогут быстро вернуть себе двигательные функции и улучшить состояние мышечных тканей, вернув им тонус.

- Посещать массаж. Качественный массаж головы и всего тела помогает нормализовать физическое и психологическое самочувствие. При регулярных процедурах человек почувствует значительный эффект уже через пару недель.

Реабилитация – важнейшая составляющая лечения, которую следует учитывать. Она позволяет вернуть здоровье настолько быстро, насколько это возможно.

Возможные осложнения

В тех случаях, когда лакунарный инфаркт произошел в достаточно легкой форме, риск возникновения осложнений минимален. Тем не менее, он есть. А при инсульте, имеющем сразу несколько очагов, осложнения появляются практически всегда.

Что может ждать больного:

- Нарушения моторики;

- Проблемы с ориентацией в пространстве;

- Снижение интеллектуальных способностей;

- Провалы в памяти;

- Воспаление нервных тканей;

- Покалывание конечностей;

- Сбои в мочеиспускании;

- Частичная или полная утрата речевых способностей;

- Летальный исход.

При отсутствии необходимого лечения у человека может довольно быстро развиться любое осложнение, которое вскоре приведет к летальному исходу, т.к. без медицинского вмешательства выжить после инсульта невозможно.

В случае ухудшения самочувствия в период восстановления следует обязательно обращаться к своему лечащему врачу.

Профилактика

Неправильный образ жизни и отказ от лечения имеющихся заболеваний – основные факторы, способствующие повышению риска столкнуться с лакунарным инсультом, а также многими другими опасными болезнями мозга. Поэтому стоит задуматься заранее и изменить свою жизнь.

Достаточно следовать простым правилам:

- Правильно питаться, пить достаточно жидкости.

- Отказаться от употребления алкоголя и курения.

- Проводить больше времени на свежем воздухе.

- Заниматься спортом и расслабляющей гимнастикой.

- Следить за своим весом.

- Своевременно заниматься лечением всех болезней.

- Регулярно проверять давление.

Тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или головным мозгом, также следует регулярно проходить дополнительную диагностику, чтобы исключить рецидив или ухудшение состояния.

Заключение

Последствия лакунарного инфаркта головного мозга могут быть крайне опасными. Поэтому важно следить за своим здоровьем и при первых подозрениях на серьезные нарушения обращаться в больницу, чтобы максимально быстро начать лечение или убедиться в отсутствии болезней.

Источник

В статье рассматриваются варианты речевых нарушений и варианты изменений вещества головного мозга при инсульте в бассейне левой средней мозговой артерии

Введение

Для клиники левополушарных инсультов характерны речевые нарушения, среди которых наиболее значимой является афазия. Афазия, проявившаяся остро, указывает на нарушение кровообращения в бассейне средней мозговой артерии (СМА) [1].

Речевые процессы, как правило, обнаруживают значительную степень латерализации и у большинства людей зависят от ведущего (доминантного) полушария [2]. Необходимо учитывать, что в определении доминантного полушария, ответственного за речь, подход, связывающий доминантность только с праворукостью или леворукостью, является упрощенным. Профиль распределения функций между полушариями обычно многообразен [2, 3], что отражается на степени речевых нарушений и возможностях восстановления речи [4]. Многие люди проявляют лишь частичную и неодинаковую доминантность полушария в отношении разных функций [2]. Наряду с тем, что функция речи у правшей (≥90%) и большинства левшей (>50%) связана преимущественно с левым полушарием [1,4], существуют три исключения из этого правила:

1. Менее чем у 50% левшей функция речи связана с правым полушарием.

2. Аномическая (амнестическая) афазия может возникать при метаболических расстройствах и объемных процессах в головном мозге.

3. Афазия может быть связана с поражением левого таламуса [1].

Так называемую перекрестную афазию (афазию, вызванную ипсилатеральным к доминирующей руке церебральным поражением) в настоящее время относят только к правшам [4].

Область коры, ответственная за функцию речи, расположена вокруг Сильвиевой и Ролландовой борозд (бассейн СМА). Продукцию речи определяют четыре зоны этой области, тесно связанные между собой и расположенные последовательно вдоль заднепередней оси: зона Вернике (задняя часть верхней височной извилины), угловая извилина, дугообразный пучок (ДП) и зона Брока (задняя часть нижней лобной извилины) (рис. 1, 2) [1].

ДП представляет собой подкорковые волокна белого вещества, соединяющие зону Брока и зону Вернике. Есть сведения, что в левом полушарии ДП встречается в 100% случаев, тогда как в правом – только в 55% [5]. Ряд исследователей считают, что имеется несколько проводящих путей, участвующих в обеспечении речевой функции [6, 7]. Другие авторы получили достоверное подтверждение только роли ДП [8].

Патогенез дизартрических расстройств речи обусловливается различными по локализации очаговыми поражениями мозга. Нередко наблюдаются сложные формы дизартрии [9].

Цель исследования: изучить соотношение объема поражения головного мозга при инсульте в бассейне левой СМА и степени нарушения речи.

Материал и методы

В приемный покой КГБУЗ «Городская больница № 5» за 4-месячный период с подозрением на ОНМК поступили 356 человек. Все пациенты обследованы неврологом в приемном покое больницы, проведена оценка неврологического дефицита, отражено наличие/отсутствие нарушений речи. В дальнейшем, если состояние пациентов позволяло, им проводилось логопедическое исследование, в большинстве случаев – на следующий день после поступления в стационар.

В 124 случаях (каждый третий пациент) поставлен предварительный диагноз: ОНМК в бассейне левой средней мозговой артерии (ЛСМА). Данная локализация наиболее актуальна при изучении афазии у больных с ОНМК.

Всем пациентам при поступлении и большинству пациентов в динамике проводилась КТ головного мозга (томограф Bright Speed 16) с целью подтверждения/исключения очагового поражения головного мозга и уточнения объема поражения и локализации патологического участка.

По результатам КТ головного мозга у 32 (25,8%) человек из 124 выявлены типичные ишемические изменения в бассейне ЛСМА, из них у 7 при исследовании в динамике, т. е. при поступлении изменения еще не были явными (начальная стадия инсульта). В 5 (4,0%) случаях выявлены кровоизлияния: левосторонние медиальные гематомы и 1 случай субарахноидального кровоизлияния (САК). В 5 (4,0%) случаях из 124 выявлены инфаркты другой локализации (не в бассейне ЛСМА) (табл. 1).

В 22 (17,7%) случаях по данным КТ головного мозга не выявлено инфаркта в зоне интереса, но пациенты были госпитализированы в первичное неврологическое отделение для больных с ОНМК, т. к. у них выявлена значимая неврологическая симптоматика: явления атрофии вещества головного мозга, сосудистые очаговые изменения, сосудистый лейкоареоз, постинфарктные кисты. К этой группе отнесены также пациенты, у которых клиника была обусловлена транзиторной ишемической атакой.

В 60 (48,4%) случаях пациенты не были госпитализированы. В большинстве случаев ОНМК не подтвердилось (нет соответствующих изменений по данным КТ и в неврологическом статусе). В число не госпитализированных в отделение ОНМК вошли также пациенты с различными вариантами атрофии вещества головного мозга в сочетании со значимой неврологической симптоматикой, которые отказались от предложенной госпитализации. Единичные пациенты переведены в другие стационары, т. к. у них были выявлены травматические изменения черепа, головногомозга, новообразования. Часть пациентов переведена в дежурное отделение неврологии другого стационара, например, с диагнозом «остеохондроз».

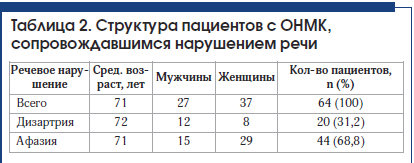

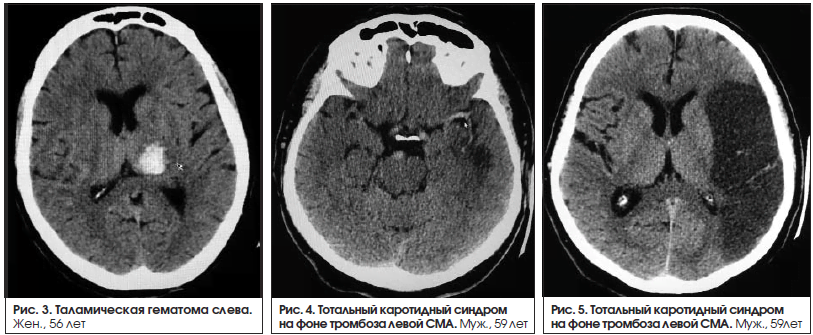

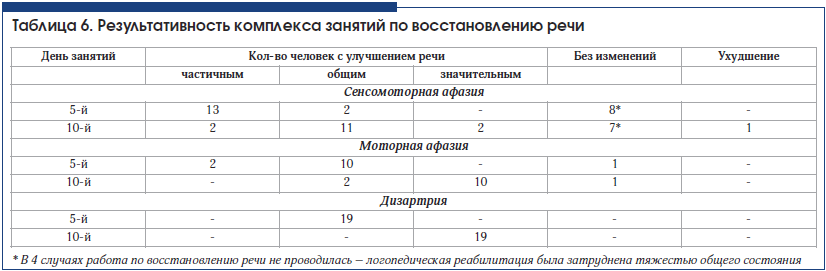

У 64 пациентов, госпитализированных в отделение ОНМК с инсультом, имелись нарушения речи (табл. 2). Детальный характер речевых нарушений определен логопедом. В 20 (31,2%) случаях у пациентов выявлены дизартрия и отсутствие афазии. В 2 случаях дизартрии сопутствовали дисфония и дисфагия. Выявлена афазия у 44 (68,8%) человек, из них в 7 случаях она регрессировала к моменту консультации логопедом на следующий день (в 2 случаях при регрессе афазии выявлены ишемические инфаркты). У 3 человек из группы с сенсомоторным вариантом афазии отмечалась выраженная дизартрия, у 9 человек – дисфагия. У 4 человек из группы с моторной афазией отмечались также явления дизартрии, в 1 случае – выраженная дизартрия.

Двум пациентам-левшам, у которых первоначально подозревался инсульт в бассейне левой СМА, с учетом результатов КТ головного мозга был поставлен диагноз: «Инсульт в бассейне правой СМА». В одном случае имелась афазия, которая регрессировала за 24 ч, в другом случае отмечена дизартрия.

У пациентов с дизартрией без афазии выявлено 4 вида дизартрии: экстрапирамидная (3 случая), афферентная корковая (1 случай), бульбарная (1 случай), псевдобульбарная (8 случаев), в остальных случаях четко определить вид дизартрии было затруднительно, проявления были слабовыраженными (табл. 3).

В группах пациентов с дизартрией и регрессом афазии в течение 24 ч отмечается небольшое преобладание мужчин.

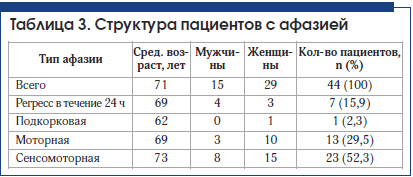

Афазии наблюдаются при поражениях коры головного мозга. В одном случае причиной афазии было поражение подкорковых структур левого полушария (медиальная внутримозговая гематома в таламусе (рис. 3). Нарушения речи в таких случаях не соответствуют ни одному из основных типов афазий. Поражение подкорковых структур можно заподозрить в тех случаях, когда амнестическая афазия сочетается с дизартрией или афазия – с гемипарезом. У данного пациента наблюдался правосторонний гемипарез 4 балла.

По классификации ишемических инсультов TOAST у госпитализированных пациентов с речевыми нарушениями выявлены следующие типы инсультов: в группе пациентов с сенсомоторной афазией наиболее частым был криптогенный вариант (47,6% случаев), на 2-м месте – кардиоэмболический (28,6%), на 3-м – атеротромботический (23,8%), отмечалась наибольшая частота повторных инсультов. В группе пациентов с моторной афазией также наиболее частым оказался криптогенный вариант, но в меньшем проценте случаев (41,7%), на 2-м месте – атеротромботический вариант (25,0%), на 3-м – кардиоэмболический (16,7%). В группе с дизартрией наиболее часто встречался лакунарный вариант (38,9% случаев), на 2-м месте – кардиоэмболический и криптогенный варианты (каждый по 22,2% случаев).

В группе больных с сенсомоторной афазией (23 человека) в 39,1% (9 человек) случаев у больных с сенсомоторной афазией был выявлен крупный инфаркт в бассейне ЛСМА доминантного полушария (рис. 4–6). В 47,8% (11 человек) случаев выявлен инфаркт малых размеров (рис. 7).

В 1 (4,3%) случае диагностировано САК вследствие разрыва аневризмы передней соединительной артерии, которое сочеталось с внутрижелудочковым кровоизлиянием. В 2 (8,7%) случаях КТ при поступлении и в динамике не выявила достоверного «свежего» участка инфаркта и постинфарктных изменений, у пациентов отмечены значительная атрофия вещества головного мозга, выраженный сосудистый лейкоареоз, клинический диагноз в обоих случаях: «Повторный ишемический инсульт в бассейне ЛСМА».

Основными группами сравнения стали 3 группы пациентов: с дизартрией (20 человек), моторной афазией (13 человек) и сенсомоторной афазией (23 человека). Критериями сравнения были объем и характер поражения, состояние сознания, сроки восстановления речи.

В таблице 4 в скобках указаны случаи соответствия локализации патологических изменений функционально-анатомическим зонам (при сенсомоторной афазии – обширной зоне вокруг Сильвиевой борозды; при моторной афазии – центру Брока; при дизартрии – локальным изменениям на уровне среднего мозга, подкорковых структур, коры).

Выявлены 3 медиальные гематомы слева, 2 из которых таламические (одна сопровождалась моторной афазией, другая – дизартрией), 1 – таламическая с распространением на внутреннюю капсулу (сопровождалась дизартрией). В одном случае в группе пациентов с дизартрией патологических изменений не выявлено, дизартрия регрессировала менее чем за 24 ч (табл. 5).

Случаев сопора и комы не было.

Достичь значительного улучшения речи у больных с сенсомоторной афазией в стационаре часто не удается (табл. 6). Поэтому логопед дает рекомендации каждому больному продолжать занятия в домашних условиях.

Результаты

Типичные «свежие» ишемические изменения, сопровождавшиеся афазией, по результатам КТ головного мозга выявлены у 30 человек. У половины из них диагностирована сенсомоторная афазия, и в свою очередь только у половины очаги поражения захватывали большую область вокруг Сильвиевой борозды. Не всегда локализация очагов поражения четко соответствовала локализации корковых речевых центров. Во всех 3 случаях медиальных гематом отмечены хорошая результативность восстановления речи (1 случай моторной афазии и 2 случая дизартрии), ее значительное улучшение.

Эти данные находят подтверждение в исследованиях афазического синдрома, проведенных во второй половине ХХ в., согласно которым у больных, переживших геморрагический инсульт, имеются возможности для восстановления речи, можно рассчитывать на благоприятный прогноз [10, 11]. В динамике степень нарушения речи, как правило, уменьшалась на фоне комплексного лечения, в т. ч. при сохранении гемодинамически значимого стеноза внутренней сонной артерии (по данным ультразвукового дуплексного сканирования), но при отсутствии рецидива инсульта или выраженной геморрагической трансформации.

Выводы

1. Сенсомоторная афазия при ишемическом инфаркте головного мозга может возникать как при поражении обширной области вокруг Сильвиевой борозды доминантного полушария, так и при локальном поражении в зоне одного из речевых корковых центров или зоне белого вещества между ними.

2. У больных с сенсомоторной афазией, вызванной инсультом, чаще, чем в других группах, отмечено оглушенное сознание, несмотря на то, что размер подтвержденного инфаркта более чем в половине случаев не был большим.

3. Фактические границы речевых центров индивидуально, по всей видимости, варьируют, поэтому не всегда обнаруживается совпадение точности предполагаемого анатомического поражения степени функциональных нарушений (афазии).

4. Полное соответствие объема выявленного инфаркта мозга объему речевых нарушений было отмечено в группе больных с сенсомоторной афазией, когда инфаркт был крупным.

5. Афазический синдром чаще встречается при криптогенном варианте ишемического инсульта, сенсомоторный вариант афазии часто возникает при повторных инсультах.

6. С учетом менее выраженной динамики восстановления речи в группе больных с сенсомоторной афазией этим больным следует продолжать логопедические занятия после выписки, чтобы достичь значительного/полного восстановления.

Источник