Крупноочаговый инфаркт миокарда и обширный инфаркт

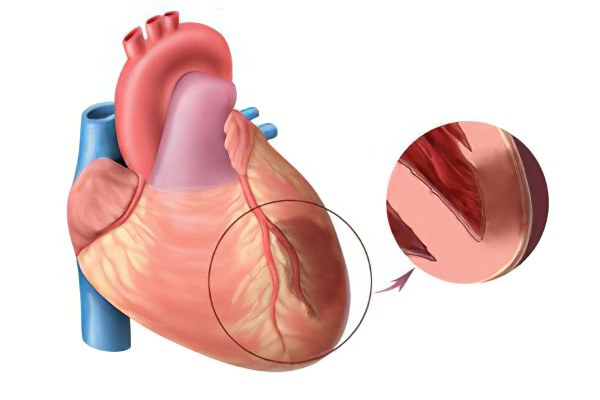

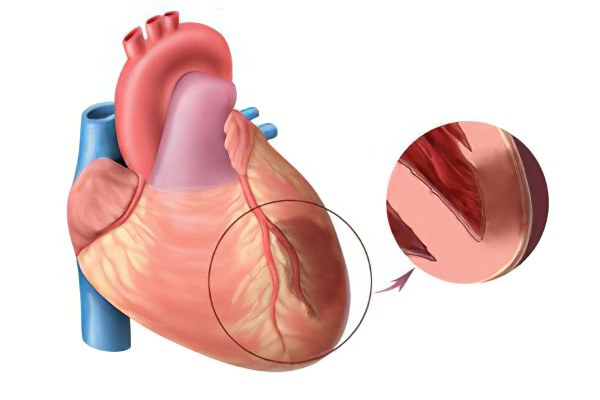

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) остается основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Он возникает, когда из-за окклюзии или спазма коронарных сосудов снижение кровоснабжения сердечной мышцы превышает критический порог и подавляется механизм восстановления, предназначенный для поддержания гомеостаза. Ишемия на этом уровне в течение длительного периода приводит к необратимому повреждению клеток миокарда. Смертность от ИМ составляет около 30%, причем более половины летальных исходов случаются до того, как пациент попадает в больницу.

Что такое крупноочаговый ИМ и в чем его особенность?

Крупноочаговым называют ИМ, при котором на ЭКГ появляется патологический зубец Q параллельно с изменениями ST сегмента или зубца T, что свидетельствует о наличии значительного участка некроза в миокарде.

Крупноочаговым называют ИМ, при котором на ЭКГ появляется патологический зубец Q параллельно с изменениями ST сегмента или зубца T, что свидетельствует о наличии значительного участка некроза в миокарде.

Крупноочаговые инфаркты могут возникать самостоятельно из-за окклюзии артерий большого диаметра или образовываться из мелкоочаговых деструкций. Они сопровождаются сильным болевым синдромом и большим количеством вызываемых осложнений. Кроме того, для этого вида ИМ характерно появление застойной сердечной недостаточности во время госпитализации и повышенная частота внутрибольничной смертности.

Чем отличается ведение крупноочагового ИМ?

Хотя первоначальное лечение острого коронарного синдрома может показаться похожим, очень важно различать, имеет ли пациент ST-повышение и патологический зубец Q, что свидетельствует об острой окклюзии коронарной артерии и возможном развитии крупноочагового инфаркта.

Догоспитальная помощь при его наличии включает следующее:

-

внутривенный доступ;

внутривенный доступ; - дополнительная подача кислорода, если SaO2 составляет менее 90%;

- немедленное введение нитроглицерина и аспирина;

- телеметрия и догоспитальная электрокардиография (ЭКГ), если таковая имеется.

Цели догоспитального лечения включают:

- адекватную аналгезию (обычно достигаемую с помощью морфина);

- фармакологическое снижение чрезмерной симпатоадреналовой и вагусной стимуляции;

- лечение желудочковых аритмий;

- поддержание сердечного выброса и системного артериального давления.

Управление крупноочаговым инфарктом миокарда на госпитальном периоде основано на двух ключевых компонентах: быстрое распознавание и своевременная реперфузия.

Реперфузию при данном типе ИМ предпочтительно производить с помощью тромболизиса. Вводить препарат нужно еще на догоспитальном этапе, при невозможности — в первых 30 минут после госпитализации. Используют альтеплазу, ретеплазу или тенектоплазу. Кроме того, необходимо не забывать о противопоказаниях и побочных действиях данной терапии.

Антикоагулянты

Эти препараты являются важной вспомогательной составляющей для реперфузионной терапии. Назначать их следует до проведения реваскуляризации. Используют еноксипарин или гепарин.

Антиагреганты

Все пациенты с ИМ должны получить эмпирическую нагрузочную дозу аспирина (325 мг) как можно раньше и до реперфузии. Ежедневная поддерживающая доза составляет 75 мг.

Другими агентами, используемыми для двойной антиагрегантной терапии, являются ингибиторы рецептора P2Y12 (например, клопидогрель, тикагрелор, прасугрель). Нагрузочная доза(300 мг) этих препаратов вводится до или во время реперфузии, а после этого — поддерживающая доза(75мг). Использование прасугреля не рекомендуется пациентам с инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе.

Особенности прогноза и реабилитации пациента

Прогноз зависит от своевременности лечения и размеров некротического очага. Крупноочаговый инфаркт миокарда часто приводит к инвалидизации пациентов и летальным исходам, тогда как при мелких очагах некроза смертельные случаи бывают крайне редко. Несмотря на различия в краткосрочном, долгосрочный прогноз при крупноочаговом инфаркте лучше, чем при мелкоочаговом(27 против 28% согласно с исследований американских кардиологов). Этот парадокс объясняется более высокой частотой рецидивов мелкоочаговых инфарктов.

Прогноз зависит от своевременности лечения и размеров некротического очага. Крупноочаговый инфаркт миокарда часто приводит к инвалидизации пациентов и летальным исходам, тогда как при мелких очагах некроза смертельные случаи бывают крайне редко. Несмотря на различия в краткосрочном, долгосрочный прогноз при крупноочаговом инфаркте лучше, чем при мелкоочаговом(27 против 28% согласно с исследований американских кардиологов). Этот парадокс объясняется более высокой частотой рецидивов мелкоочаговых инфарктов.

После первоначального лечения и стабилизации больного на ранней и критической фазе ОИМ целью ухода за этими пациентами является восстановление нормальной деятельности, предотвращение долговременных осложнений и изменение образа жизни. Эта цель достигается с помощью внедрения важных ключевых элементов, включая использование кардиопротективных препаратов, сердечной реабилитации, а также физической активности и диеты.

Кардиопротекторные препараты

Ингибиторы АПФ рекомендованы всем пациентам с фракцией выброса левого желудочка, которая составляет менее 40%, а также больным с сопутствующими гипертонией, сахарным диабетом или хроническими заболеванием почек.

Бета-блокаторы

После ИМ все больные должны поддерживаться на бета-блокаторе. В настоящих рекомендациях показано использовать один из трех препаратов, доказавших свою эфективность у пациентов с сердечной недостаточностью: метопролол, карведилол или бисопролол.

Статины

Все пациенты с острым ИМ показана высокоэффективная пожизненная статиновая терапия. Назначают аторвастатин в дозе 40 мг или розувастатин в дозе 20 мг.

Все пациенты с острым ИМ показана высокоэффективная пожизненная статиновая терапия. Назначают аторвастатин в дозе 40 мг или розувастатин в дозе 20 мг.

Модификация образа жизни включает диету с низким содержанием жиров и соли, прекращение курения, современную вакцинацию и увеличение физической активности. Рекомендуемая частота регулярных тренировок — три или более раз в неделю, по 30 минут.

Выводы

После госпитализации из-за сердечного приступа пациенты часто становятся подавленными. Они начинают беспокоиться о том, смогут ли они возобновить полную физическую, социальную, профессиональную и сексуальную деятельность. Крупноочаговый инфаркт действительно является чрезвычайно опасным заболеваниям с множеством осложнений. Однако это не означает, что таким больным показан строгий постельный режим до конца дней. Быстрое оказание квалифицированной помощи, грамотная кардиореабилитация и добросовестное отношение пациента к лечению – вот три составляющих успешного выздоровления и предотвращения жизненно опасных последствий. Будьте здоровы!

Источник

Что такое обширный инфаркт?

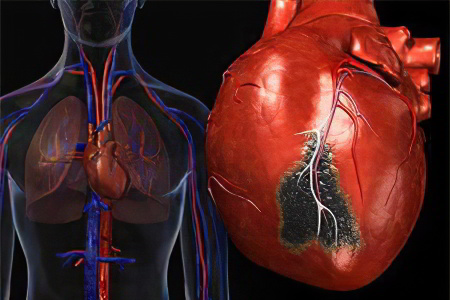

Обширный инфаркт миокарда – это ишемия и некроз тканей, охватывающий большие площади сердечной мышцы. Обширный инфаркт является очень тяжелой патологией, при которой около 40% пациентов погибают, так и не дождавшись врачебной помощи. Чаще всего обширный инфаркт является трансмуральным, когда некрозу подвергаются все слои миокарда.

Обширный инфаркт входит в классификацию инфарктов миокарда, и по степени распространенности занимает третье место после мелкоочагового и крупноочагового поражения. Обширные инфаркты провоцируют интоксикацию организма продуктами тканевого распада, а некротические массы в центре очага могут сохраняться на протяжении не только недель, но даже месяцев.

Содержание:

- Симптомы обширного инфаркта

- Причины обширного инфаркта

- Стадии обширного инфаркта

- Последствия обширного инфаркта

- Каковы шансы выжить после обширного инфаркта?

- Сколько живут после обширного инфаркта?

- Лечение и реабилитация после обширного инфаркта

Симптомы обширного инфаркта

Симптомы обширного инфаркта практически невозможно отличить от симптомов мелкоочагового инфаркта. Точно так же невозможно со 100% точностью только по клиническим признакам определить зону, подвергшуюся поражению.

Тем не менее, для обширного инфаркта чаще всего характерны более ярко выраженные симптомы происходящего патологического процесса, среди них:

Сильнейшие боли, которые возникают внезапно. Они локализуются за грудиной, могут иметь различный характер (жгучие, режущие, давящие, распирающие);

Боли продолжительные, устранить их приемом Нитроглицерина не удается;

Боль может отдавать в лопатки, в шею, в правое плечо;

Наблюдается обильное потоотделение с появлением липкого холодного пота;

Для обширного поражения сердечной мышцы характерна выраженная общая слабость;

У человека возникает страх смерти, усиливается чувство тревоги.

Описанные симптомы встречаются у 75-90% больных и характеризуют типичную форму инфаркта.

Если рассматривать нетипичные варианты течения обширного инфаркта, то симптомы будут несколько отличаться:

Астматический инфаркт характеризуется появлением удушья и одышки, учащенным сердцебиением и ортопноэ. Боли выражены слабо, либо их нет вовсе;

Гастралгический вариант обширного инфаркта проявляется в болях, которые локализуются в верхних отделах живота. Параллельно возникают диспепсические расстройства;

При аритмическом варианте течения обширного инфаркта на первый план выходит усиленное сердцебиение, нарушения в работе сердца, его «замирание»;

При цереброваскулярной форме инфаркта наблюдаются такие симптомы, как головокружение, потеря сознания, тошнота и рвота.

Малосимптомная форма течения болезни при обширном инфаркте практически не встречается.

Причины обширного инфаркта

Причиной обширного инфаркта в 98% случаев является острое проявление ишемической болезни сердца, при которой венечные артерии подвергаются атеросклеротическим изменениям. Тромбоз коронарных артерий в прошлом веке вовсе считали единственной причиной обширного инфаркта.

На данный момент выделяют еще несколько причин, по которым может развиваться эта сердечная патология:

Врожденные пороки развития коронарных артерий;

Закупорка крупных артерий частями опухоли, вегетациями;

Воспалительные процессы, поражающие коронарные артерии сердца;

Образование гематомы около устья коронарной артерии в результате расслаивания восходящего отдела аорты;

Тромбоз коронарной артерии по причине ДВС-синдрома;

Онкологические образования сердца. В данном случае обширный инфаркт может случиться из-за некроза опухоли, из-за закупорки ею коронарной артерии.

Внесердечные онкологические образования, прорастающие и метастазирующие в коронарную артерию;

Употребление наркотических веществ, провоцирующих спазм венечных артерий (амфетамин, кокаин);

Травмы механического происхождения, а также поражения электрическим током;

Ятрогения по причине оперативных вмешательств на сердце и на коронарной артерии.

От мелкоочагового поражения миокарда обширный инфаркт отличается тем, что препятствие, нарушающее кровоток, возникает в более крупной артерии. Окклюзии, как правило, подвергается основной ствол левой коронарной артерии.

Размеры инфаркта определяются следующими факторами:

Степень стеноза венечных артерий;

Степень нарушения коллатерального кровообращения;

Уровень перекрытия артериального ствола (эмболия или тромбоз);

Функциональная возможность миокарда.

Чем выше степень нарушений, тем обширнее будет площадь поражения сердца.

Стадии обширного инфаркта

Рассматривая стадии обширного инфаркта, можно выделить пять последовательных периодов:

Продромальная стадия, во время которой усиливаются приступы стенокардии. Продолжительность этой стадии – от нескольких часов до нескольких недель;

Острейшая стадия, во время которой манифестирует ишемия с последующим появлением участка некроза миокарда. Продолжительность этой стадии – от 20 минут до 2 часов;

Острая стадия, во время которой продолжается некроз миокарда с последующим ферментативным расплавлением поврежденной мышечной ткани сердца (миомаляция тканей). Продолжительность этой стадии – от двух дней до двух недель;

Подострая стадия, во время которой запускаются процессы рубцевания тканей, а участки, подвергшиеся некрозу, замещаются грануляционной тканью. Длится эта стадия 1-2 месяца;

Постинфарктная стадия, во время которой продолжает формироваться рубец, а миокард адаптируется к новым условиям, в которых ему приходится функционировать.

Последствия обширного инфаркта

Тяжесть органического поражения сердца обуславливает серьезные последствия обширного инфаркта, среди которых:

Разрыв сердечной мышцы, который чаще всего наблюдается у больных, впервые перенесших трансмуральный инфаркт. Летальный исход в этом случае наступает всегда. Разрыв сердца обычно случается в первые сутки от манифестации обширного инфаркта, повреждается преимущественно передняя стенка левого желудочка;

Кардиогенный шок, который формируется чаще всего при обширном переднем инфаркте на фоне поражения коронарных артерий и при некрозе более 40% от массы миокарда левого желудочка. Если у больного случается истинный кардиогенный шок, то летальность достигает 90%. Выражается он в тахикардии, в заторможенности и слабости. Кожные покровы сильно бледнеют, повышается их влажность, артериальное давление резко падает;

Отек легких. Сначала у больного развивается интерстициальный отек легкого, который при отсутствии адекватной помощи переходит в альвеолярный отек с одышкой, ослаблением дыхания, влажными хрипами, кашлем с отделением пенистой розовой мокроты. Летальность при инфаркте миокарда, осложненном отеком легких, достигает 25%.

Кроме того, последствиями перенесенного обширного инфаркта выступают митральная недостаточность клапана (25-50% пациентов), аневризма левого желудочка (7-15% пациентов), постинфарктный синдром (4-10% пациентов), тромбоэмболии (10-15% пациентов), нарушения ритма сердца, мерцание предсердий, желудочковые нарушения ритма, синусовая тахикардия и брадикардия.

Каковы шансы выжить после обширного инфаркта?

Статистика указывает на то, что после перенесенного обширного инфаркта около 40% пациентов погибают на догоспитальном этапе. Ни один специалист однозначно не ответит на вопрос относительно шансов выжить после обширного инфаркта.

Тем не менее, риск смерти можно рассчитать по оценочной шкале GRACE. Следует учесть, что большая площадь поражения миокарда считается неблагоприятным прогностическим фактором, как и пожилой возраст больного, высокое артериальное давление, наличие признаков застойной сердечной недостаточности и пр. Критерии оцениваются в баллах, баллы суммируются, после чего рассчитывается риск гибели больного (низкий, средний, высокий).

Сколько живут после обширного инфаркта?

На продолжительность жизни после обширного инфаркта влияет множество факторов. Если в раннем периоде это наличие осложнений, обширность очага поражения, возраст больного, то в более позднем – это соблюдение рекомендаций врача и ведение здорового образа жизни. Чтобы продлить жизнь, необходимо принимать лекарственные препараты, не нарушать лечебную схему, отказаться от вредных привычек, снизить избыточную массу тела.

Стоит учесть, что если после мелкоочагового инфаркта на восстановление может потребоваться около 8 недель, то после обширного инфаркта часто и полугода бывает недостаточно.

Если обращаться к статистике, то она указывает на то, что 19% больных не пересекают пятилетний порог выживаемости и погибают либо из-за рецидива инфаркта, либо из-за его осложнений.

Лечение и реабилитация после обширного инфаркта

Лечение и реабилитация больного с обширным инфарктом должны проводиться под строгим контролем врача в условиях стационара. Каждый человек с подозрением на инфаркт миокарда в срочном порядке госпитализируется в блок интенсивной терапии.

Ликвидация болевого синдрома. До приезда врачей скорой помощи больные чаще всего принимают Нитроглицерин 0,5 мг под язык, что помогает уменьшить боли. Прием лекарственного средства можно повторить. Когда облегчения не наступает, то приехавшие на вызов врачи как можно быстрее вводят больному наркотические анальгетики. Если этого не сделать, то значительно возрастает риск расширения зоны некроза, что обусловлено активизацией симпатической нервной системы на фоне болевого приступа. Для этой цели используется Морфина сульфат внутривенно. Если больного рвет или сильно тошнит, то ему вводят до 20 мг Метоклопрамида.

Оксигенотерапия. Кислород назначают всем пациентам с инфарктом миокарда на фоне сердечной недостаточности, кардиогенного шока, дыхательных нарушений.

Антиагрегантная терапия. Всем больным назначают Аспирин независимо от того, как давно возникло заболевание.

Разрушение тромба. Тромб устраняют с помощью тромболитической терапии (Стрептокиназа, Анистреплаза, Альтеплаза, Урокиназа) либо его разрушают механическим способом. Если оба этих метода не приводят к нормализации кровотока, то возможно выполнение аортокоронарного шунтирования.

Что касается реабилитации пациентов с обширным инфарктом, то она сводится к следующим мероприятиям:

Выполнение лечебной гимнастики. Физическая нагрузка должна быть дозированной, первоначально упражнения необходимо выполнять под строгим врачебным контролем. Грамотно выстроенная схема позволяет больным быстрее восстановиться после длительного обездвиживания;

Соблюдение строгой диеты. Упор необходимо делать на пищу растительного происхождения, мясо следует выбирать диетических сортов (птица, нежирная рыба). Кисломолочные напитки должны присутствовать на столе каждый день. Важно ограничить потребление поваренной соли. Продукты не должны повышать уровень холестерина в крови, а значит, необходимо отказаться от употребления яичного желтка, печени, икры, жареных и жирных блюд;

Медикаментозная коррекция аритмии, артериального давления, сердечнососудистой недостаточности. Больным назначают гиполипидемические препараты (Аторвастатин, Правастатин, Симвастатин), антиагреганты (Аспирин, Тиклопидин, Клопидогрель), ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы (Тимолол, Метопролол, Карведилол и пр.);

Психологическая реабилитация. Пациенты после перенесенного инфаркта продолжают опасаться повторного приступа, находятся в смятении относительно перспектив дальнейшей личной и общественной жизни. Для того, чтобы все эти беспокойства не вылились в неврозы и не усугубили течение заболевания, необходимо оказание пациенту грамотной психологической помощи;

Санаторное лечение на специализированных курортах;

Отказ от вредных привычек.

Правильно выстроенная реабилитация позволяет существенно продлить жизнь больных после перенесенного обширного инфаркта миокарда.

[Видео] Доктор Берг – ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Как избежать сердечного приступа?

Автор статьи: Молчанов Сергей Николаевич | Кардиолог

Образование:

Диплом по специальности «Кардиология» получен в ПМГМУ им. И. М. Сеченова (2015 г.). Здесь же была пройдена аспирантура и получен диплом «Кардиолог».

Наши авторы

Источник

Содержание:

Инфаркт миокарда (ИМ) – самая серьезная клиническая форма ишемии сердца. Это острое, угрожающее жизни, состояние, обусловленное относительным либо абсолютным недостатком кровоснабжения определенной части миокарда вследствие тромбоза коронарной артерии, в результате чего формируется очаг некроза, т.е. область с отмершими клетками – кардиомиоцитами.

Инфаркт сердца – одна из ведущих причин смертности населения планеты. Его развитие напрямую зависит от возраста и пола человека. В связи с более поздним появлением атеросклероза у женщин инфаркты диагностируются у них в 3–5 раз реже, чем у мужчин. В группу риска попадают все представители мужского пола, начиная с 40-летнего возраста. У людей обоих полов, перешедших рубеж 55–65 лет, заболеваемость примерно одинакова. По статистике 30–35% всех случаев острого инфаркта сердечной мышцы заканчиваются летальным исходом. До 20% внезапных смертей вызваны этой патологией.

Причины инфаркта

Главные причины развития ИМ:

- Атеросклероз сосудов сердца, в частности коронарных артерий. В 97% случаев атеросклеротическое поражение стенок сосудов приводит к развитию ишемии миокарда с критическим сужением просвета артерий и длительным нарушением кровоснабжения миокарда.

- Тромбоз сосудов, к примеру, при коронарите различного генеза.Полное прекращение кровоснабжениямышцы происходит вследствиеобтурации (закупорки) артерий или мелких сосудов атеросклеротической бляшкой или тромбом.

- Эмболия венечных артерий, например, при септическом эндокардите, реже заканчивается образованием некротического очага, тем не менее являясь одной из причин формирования острой ишемии миокарда.

Нередко встречается сочетание вышеперечисленных факторов: тромб закупоривает спастически суженный просвет артерии, пораженной атеросклерозом или формируется в области атеросклеротической бляшки, выпяченной из-за произошедшего кровоизлияния в ее основание.

- Пороки сердца. Коронарные артерии могут отходит от аорты вследствие формирования органического поражения сердца.

- Хирургическая обтурация. Механическое вскрытие артерии или ее перевязка во время проведения ангиопластики.

Факторы риска инфаркта миокарда:

- Пол (у мужчин чаще).

- Возраст (после 40–65 лет).

- Стенокардия.

- Порок сердца.

- Ожирение.

- Сильный стресс или физическое перенапряжение при имеющейся ИБС и атеросклерозе.

- Сахарный диабет.

- Дислипопротеинемия, чаще гиперлипопротеинемия.

- Курение и прием алкоголя.

- Гиподинамия.

- Артериальная гипертония.

- Ревмокардит, эндокардит или другие воспалительные поражения сердца.

- Аномалии развития коронарных сосудов.

Механизм развития инфаркта миокарда

Течение болезни делится на 5 периодов:

- Прединфарктный (стенокардия).

- Острейший (острая ишемия сосудов сердца).

- Острый (некробиоз с формированием некротической области).

- Подострый (стадия организации).

- Постинфарктный (образование рубца в месте некроза).

Последовательность патогенетических изменений:

- Нарушение целостности атеросклеротического отложения.

- Тромбоз сосуда.

- Рефлекторный спазм поврежденного сосуда.

При атеросклерозе избыточный холестерин откладывается на стенках сосудов сердца, на которых образуются липидные бляшки. Они сужают просвет пораженного сосуда, замедляя кровоток по нему. Различные провоцирующие факторы, будь то гипертонический криз или эмоциональное перенапряжение, приводят к разрыву атеросклеротического отложения и повреждению сосудистой стенки. Нарушение целостности внутреннего слоя артерии активирует защитный механизм в виде свертывающей системы организма. К месту разрыва прилипают тромбоциты, из которых формируется тромб, закупоривающий просвет сосуда. Тромбоз сопровождается выработкой веществ, приводящих к спазмированию сосуда в области повреждения либо по всей его длине.

Клиническое значение имеет сужение артерии на 70% размера ее диаметра, при этом просвет спазмируется до такой степени, что кровоснабжение не может быть компенсировано. Это возникает вследствие атеросклеротических отложений на стенки сосудов и ангиоспазма. В результате нарушается гемодинамика области мышцы, получающей кровь через поврежденное сосудистое русло. При некробиозе страдают кардиомиоциты, недополучая кислород и питательные вещества. Нарушается метаболизм и функционирование сердечной мышцы, ее клетки начинают отмирать. Период некробиоза длится до 7 часов. При незамедлительно оказанной в этот промежуток времени медицинской помощи происходящие изменения в мышце могут быть обратимы.

При формировании некроза в пораженной области восстановить клетки и повернуть процесс вспять невозможно, повреждения приобретают необратимый характер. Страдает сократительная функция миокарда, т.к. некротизированная ткань не участвует в сокращении сердца. Чем обширнее область поражения, тем сильнее снижается сократимость миокарда.

Единичные кардиомиоциты или небольшие их группы гибнут спустя примерно 12 часов от начала острого заболевания. Через сутки микроскопически подтверждается массовое омертвление клеток сердца в зоне поражения. Замещение области некроза соединительной тканью начинается через 7–14 дней от начала инфаркта. Постинфарктный период продолжается 1,5–2 месяца, в течение которых окончательно формируется рубец.

Передняя стенка левого желудочка – наиболее частое место локализации некротической зоны, поэтому в большинстве случаев выявляется трансмуральный ИМ именно этой стенки. Реже поражается верхушечная область, задняя стенка или межжелудочковая перегородка. Инфаркты правого желудочка в кардиологической практике встречаются редко.

Классификация инфаркта миокарда

Относительно размера поражения ткани инфаркт миокарда бывает:

- Мелкоочаговый. Формируется один или несколько маленьких по размеру некротических участков. Диагностируется в 20% случаев от общего числа инфарктников. У 30% пациентов мелкоочаговый инфаркт трансформируется в крупноочаговый.

- Крупноочаговый (чаще трансмуральный). Образуется обширная область некроза.

По глубине некротического поражения различают:

- Трансмуральный. Некротическая область охватывает всю толщу миокарда.

- Субэпикардиальный. Участок с отмершими кардиомиоцитами прилегает к эпикарду.

- Субэндокардиальный. Некроз сердечной мышца в районе прилегания к эндокарду.

- Интрамуральный. Участок некроза находится в толще левого желудочка, но не доходит до эпикарда или эндокарда.

В зависимости от кратности возникновения:

- Первичный. Возникает первый раз.

- Повторный. Развивается через 2 месяца или позже после начала первичного.

- Рецидивирующий. Появляется на стадии формирования рубцовой ткани первичного инфаркта, т.е. в течение первых 2 мес. от первичного острого поражения миокарда.

Относительно локализации процесса:

- Левожелудочковый.

- Правожелудочковый.

- Септальный, или инфаркт межжелудочковой перегородки.

- Сочетанный, к примеру переднебоковой ИМ.

Отталкиваясь от электрокардиологических изменений, фиксируемых на кардиограмме:

- Q-инфаркт. Электрокардиограмма фиксирует сформировавшийся патологический з. Q или желудочковый комплекс QS. Изменения характерны для крупноочаговых ИМ.

- Не Q-инфаркт с инверсией з. Т и без патологии з. Q. Чаще встречается при мелкоочаговых инфарктах.

В зависимости от развития осложнений:

- Неосложненный.

- Осложненный.

Формы острого ИМ, относительно наличия и места расположения болей:

- Типичная. Боль сосредоточена в прекардиальной либо загрудинной области.

- Атипичная. Форма заболевания с атипичной локализацией болей:

Периоды заболевания:

- Острейший.

- Острый.

- Подострый.

- Постинфарктный.

Симптомы инфаркта миокарда

Интенсивность и характер болевых ощущений зависят от нескольких факторов: размера и локализации некротического очага, а также стадии и формы инфаркта. У каждого пациента клинические проявления различны в силу индивидуальных особенностей и состояния сосудистой системы.

Признаки типичной формы инфаркта миокарда

Яркая клиническая картина с типичным и выраженным болевым синдромом наблюдается при крупноочаговом (трансмуральном) инфаркте сердца. Течение болезни разделяю на определенные периоды:

- Прединфарктный, или продромальный период. У 43–45% инфарктников этот период отсутствует, т.к. болезнь начинается внезапно. Большинство пациентов перед инфарктом отмечают учащение приступов стенокардии, загрудинные боли становятся интенсивными и продолжительными. Изменяется общее состояние – снижается настроение, появляется разбитость и страх. Эффективность антиангинальных средств значительно снижается.

- Острейший период (от 30 мин до нескольких часов). При типичной форме острый инфаркт сопровождается нестерпимой загрудинной болью с иррадиацией в левую сторону туловища – руку, нижнюю челюсть, ключицу, предплечье, плечо, область между лопатками. Редко под лопатку или левое бедро. Боли могут быть жгучими, режущими, давящими. Некоторые ощущают распирание в груди или ломоту. В течение нескольких минут боль достигает своего максимума, после чего сохраняется до часа и дольше, то усиливаясь, то ослабевая.

- Острый период (до 2 суток, при рецидивирующем течении до 10 дней и дольше). У подавляющего большинства больных ангинозная боль проходит. Ее сохранение свидетельствует о присоединении эпистеноперикардиального перикардита либо о продолжительном течении ИМ. Нарушения проводимости и ритма сохраняются, также как и артериальная гипотензия.

- Подострый период (длительность – 1 мес). Общее состояние пациентов улучшается: температура нормализуется, проходит одышка. Полностью или частично восстанавливается сердечный ритм, проводимость, звучность тонов, но блокада сердца регрессу не поддается.

- Постинфарктный период – завершающий этап течения острого ИМ, длящийся до 6 месяцев. Некротическая ткань окончательно заменяется плотным рубцом. Сердечная недостаточность устраняется за счет компенсаторной гипертрофии сохранившегося миокарда, но при обширной площади поражения полная компенсация невозможна. В этом случае проявления сердечной недостаточности прогрессируют.

Начало боли сопровождается сильной слабостью, появлением обильного липкого (профузного) пота, чувством страха смерти, учащением сердцебиения. При физикальном обследовании выявляется бледность кожи, липкий пот, тахикардия и другие нарушения ритма (экстрасистолия, фибрилляция предсердий), возбуждение, одышка в покое. В первые минуты повышается артериальное давление, потом резко понижается, что свидетельствует о развивающейся недостаточности сердца и кардиогенном шоке.

При тяжелом течении развивается отек легких, иногда сердечная астма. Тоны сердца при аускультации приглушены. Появление ритма галопа говорит о левожелудочковой недостаточности, от степени выраженности которой зависит аускультативная картина легких. Жесткое дыхание, хрипы (влажные) подтверждают застой крови в легких.

Ангинозная боль в этом периоде нитратами не купируется.

В результате перифокального воспаления и некроза появляется лихорадка, сохраняющаяся на протяжении всего периода. Температура поднимается до 38,50 С, высота ее подъема зависит от размера некротического очага.

При мелкоочаговом инфаркте мышцы сердца симптоматика менее выражена, течение болезни не такое четкое. Редко развивается недостаточность сердца. Аритмия выражается в умеренной тахикардии, которая бывает не у всех больных.

Признаки атипичных форм инфаркта миокарда

Подобные формы характеризуются нетипичной локализацией болей, затрудняющей своевременную установку диагноза.

- Астматическая форма. Характерен кашель, приступы удушья, проливной холодный пот.

- Гастралгическая (абдоминальная) форма проявляется болями в эпигастральной области, рвотой, тошнотой.

- Отечная форма бывает при массивной очаге некроза, приводящем к тотальной сердечной недостаточности с отеками, одышкой.

- Церебральная форма характерна для пожилых пациентов с выраженным атеросклерозом не только сердечных, но и мозговых сосудов. Проявляется клиникой ишемии головного мозга с головокружениями, потерей сознания, шумом в ушах.

- Аритмическая форма. Единственным ее признаком может быть пароксизмальная тахикардия.

- Стертая форма отличается отсутствием жалоб.

- Периферическая форма. Боли могут быть только в руке, подвздошной ямке, нижней челюсти, под лопаткой. Иногда опоясывающая боль схожа с болями, возникающими при межреберной невралгии.

Осложнения и последствия инфаркта миокарда

- Тромбоз в желудочках.

- Острый эрозивный гастрит.

- Острый панкреатит либо колит.

- Парез кишечника.

- Желудочное кровотечение.

- Синдром Дресслера.

- Острая, а в дальнейшем хроническая прогрессирующая недостаточность сердца.

- Кардиогенный шок.

- Постинфарктный синдром.

- Эпистенокардиальный перикардит.

- Тромбоэмболии.

- Аневризма сердца.

- Отек легких.

- Разрыв сердца, приводящий к его тампонаде.

- Аритмии: пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, внутрижелудочковая блокада, фибрилляция желудочков и другие.

- Инфаркт легких.

- Пристеночный тромбоэндокардит.

- Психические и нервные расстройства.

Диагностика инфаркта миокарда

Анамнез болезни, электрокардиографические признаки (изменения на ЭКГ) и характерные сдвиги ферментативной активности в сыворотке крови являются основным критериями при диагностике острого ИМ.

Лабораторная диагностика

В первые 6 часов острого состояния в крови выявляется повышенный уровень белка – миоглобина, участвующего в транспортировке кислорода внутрь кардиомиоцитов. В течение 8–10 часов больше чем на 50% увеличивается креатинфосфокиназа, показатели активности которой нормализуются к концу 2 суток. Этот анализ повторяют каждые 8 часов. Если получают троекратный отрицательный результат, то инфаркт сердца не подтверждается.

На более позднем сроке необходим анализ на определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Активность этого фермента увеличивается спустя 1–2 суток от начала массового омертвления кардиомиоцитов, по прошествии 1–2 недель приходит в норму. Высокой специфичностью отличается повышение изоформ тропонина, увеличение уровня аминотрансфераз (АСТ, АЛТ). В общем анализе – повышение СОЭ, лейкоцитоз.

Инструментальная диагностика

ЭКГ фиксирует появление отрицательного з. Т либо его двухфазность в определенных отведениях (при мелкоочаговом ИМ), патологии комплекса QRS или з. Q (при крупноочаговом ИМ), а также различные