Клинические рекомендации инсульт профилактика

МКБ-10

G45Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромыI60Субарахноидальное кровоизлияниеI61Внутримозговое кровоизлияниеI62Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияниеI63Инфаркт мозгаI64Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт

1. 2013 Клинические рекомендации “Диагностика и тактика при инсульте в условиях общей врачебной тактики, включая первичную и вторичную профилактику” (Ассоциация врачей общей практики(семейных врачей) Российской Федерации)

Определение

Эпидемиология

Этиология

Классификация

Диагностика

Лечение

Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), которое характеризуется внезапным (в течение минут, реже – часов) появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) и/или общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, рвота и др.), которые сохраняются более 24 часов или приводят к смерти больного в короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения.

Выделяется две клинико-патогенетические формы инсульта:

- ишемический инсульт (инфаркт мозга), обусловленный острой фокальной церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона ишемического некроза) головного мозга;

- геморрагический инсульт (нетравматическое внутримозговое кровоизлияние), обусловленный разрывом интрацеребрального сосуда и проникновением крови в паренхиму мозга или разрывом артериальной аневризмы с субарахноидальным кровоизлиянием.

К ОНМК также относятся преходящие нарушения мозгового кровообращения, которые характеризуются внезапным возникновением очаговых неврологических симптомов, которые развиваются у больного с сердечно-сосудистым заболеванием (артериальная гипертензия, атеросклероз, фибрилляция предсердий, васкулит и др.), продолжаются несколько минут, реже часов, но не более 24 часов и заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций.

Преходящие нарушения мозгового кровообращения включают в себя:

- транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которая развивается вследствие кратковременной локальной ишемии мозга и характеризуется внезапными преходящими неврологическими нарушениями с очаговой симптоматикой;

- гипертонический церебральный криз, представляющий собой состояние, связанное с острым, обычно значительным подъемом артериального давления (АД) и сопровождающееся появлением общемозговых (реже очаговых) неврологических симптомов, вторичных по отношению к гипертензии. Наиболее тяжелой формой гипертонического криза является острая гипертоническая энцефалопатия, основу патогенеза которой составляет отек головного мозга.

Инфаркт мозга является, как правило, результатом взаимодействия множества разноплановых этиопатогенетических факторов, которые могут быть подразделены на локальные и системные:

- локальные: морфологические изменения брахиоцефальных или внутримозговых артерий, атеросклеротические поражения сосудов дуги аорты и мозговых артерий, поражения сердца как источник тромбоэмболических инфарктов мозга, фибромускулярные дисплазии стенок брахиоцефальных и мозговых артерий, артерииты, изменения шейного отдела позвоночника, аномалии строения сосудов шеи и головного мозга и др.;

- системные факторы: нарушения центральной и церебральной гемодинамики, коагулопатии, полицитемия, определенные формы лейкозов, гиповолемия и др.

В каждом втором случае причиной внутримозгового нетравматического кровоизлияния является артериальная гипертония, около 10-12 % приходится на долю церебральной амилоидной ангиопатии, примерно 10 % обусловлено приемом антикоагулянтов, 8 % – опухолями, на долю всех остальных причин приходится около 20 %. Внутримозговые кровоизлияния могут развиваться либо вследствие разрыва сосуда, либо путем диапедеза, обычно на фоне предшествующей артериальной гипертонии.

Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние в большинстве случаев (70-85 %) вызвано разрывом мешотчатой аневризмы, размер которой может колебаться от 2 мм до нескольких сантиметров в диаметре, чаще – 2-10 мм. Мешотчатые аневризмы наиболее часто локализуются в артериях виллизиева круга, и их образование, по-видимому, обусловлено врожденным дефектом сосудистой стенки, обычно возникающим в месте бифуркации или ветвления артерии. Со временем отмечается постепенное увеличение размеров аневризмы. Примерно 30 % всех аневризм локализуется на задней соединительной артерии (в месте ее отхождения от внутренней сонной артерии), 20-25 % – на средней мозговой артерии, 10-15 % – на артериях вертебробазилярной системы (преимущественно базилярной и нижней мозжечковой артерии).

Основным фактором риска (ФР) разрыва мешотчатой аневризмы является артериальная гипертония, дополнительными – курение и злоупотребление алкоголем.

В клиническом течении инсульта выделяют следующие периоды:

- 1-3-и сутки – острейший период;

- до 28 суток – острый период;

- до 6 месяцев – ранний восстановительный период;

- до 2-х лет – поздний восстановительный период;

- после 2-х лет – период остаточных явлений.

Источник

К острым нарушениям мозгового кровообращения относят геморрагический и ишемический инсульт. Клинические рекомендации по обоим патологиям скачивайте в статье. Видеолекция о методах лечения прилагается.

Инсульт в клинических рекомендациях определяют как разновидность нарушения мозгового кровообращения.

Основным признаком заболевания является внезапное (часы, минуты) появление очаговых неврологических расстройств, а также общемозговой симптоматики, длительность которых превышает сутки или быстро приводит к летальному исходу по цереброваскулярным причинам.

Кроме того, в рекомендациях отмечают принципиальное различие пациентов с инфарктом мозга, обусловленным ишемией, и нетравматическим внутримозговым кровоизлиянием. В МКБ-10 диагноз инсульт представлен в рубриках I60-64.

↯

Больше статей в журнале

«Заместитель главного врача»

Активировать доступ

Этиология и факторы риска: геморрагический и ишемический инсульт

Клинические рекомендации подразделяют этиологические аспекты ишемического инсульта на локальные и системные. Первые включают изменения, непосредственно возникающие в сонных и внутримозговых артериях.

К таковым относятся:

- анатомические аномалии строения и пространственного расположения сосудов, в том числе патологическая извитость;

- атеросклеротическое поражение стенок артерий, питающих мозг;

- морфологические изменения сосудистой стенки на фоне фибромускулярной дисплазии;

- различные формы васкулитов;

- компрессия сонных и позвоночных артерий;

- фибрилляция предсердий.

Кроме того, инфаркт мозга возникает на фоне резкого патологического изменения гемодинамики (шок, падение сердечного выброса), заболеваний системы крови, в том числе наследственных и приобретенных расстройств гемостаза, гемобластозов.

Используйте интерактивный конструктор, чтобы получить готовый протокол ведения пациента на основе последних клинических рекомендаций Минздрава РФ.

Среди причин геморрагического инсульта лидирует эссенциальная артериальная гипертензия с частыми эпизодами кризового повышения АД. На ее долю приходится более половины всех случаев.

Остальные обусловлены отложением амилоида в стенке артерий каротидного бассейна, злокачественными новообразованиями различных отделов мозга.

Отдельную группу причин нетравматических внутримозговых кровоизлияний составляют разрывы мешотчатых аневризм Виллизиева круга. Размеры патологического образования при этом значительно варьируют – от 2 мм до нескольких сантиметров. Большинство подобных дефектов локализуется на задней соединительной артерии и, по-видимому, они являются врожденными.

Классификация: ишемический и геморрагический инсульт

Клинические рекомендации подразделяют инсульт на несколько разновидностей:

- по характеру очага различают инфаркт мозга и нетравматическое кровоизлияние;

- по длительности симптомов выделяют период от суток до 3 недель (малый инсульт) и инсульт с сохранением дефицита свыше этого срока;

- очаги кровоизлияний по локализации подразделяются на эпидуральные, субдуральные, субарахноидальные, паренхиматозные, внутрижелудочковые;

- выделяют инфаркт мозга эмболической и неэмболической природы;

- течение инсульта подразделяется на несколько периодов: острейший (первые трое суток), острый (28 дней), ранний (6 месяцев) и поздний восстановительный (до 24 месяцев), а также остаточных явлений (свыше двух лет).

Клиническая картина

Геморрагический и ишемический инсульт клинические рекомендации-2020 подразделяют по клинической картине на несколько типов.

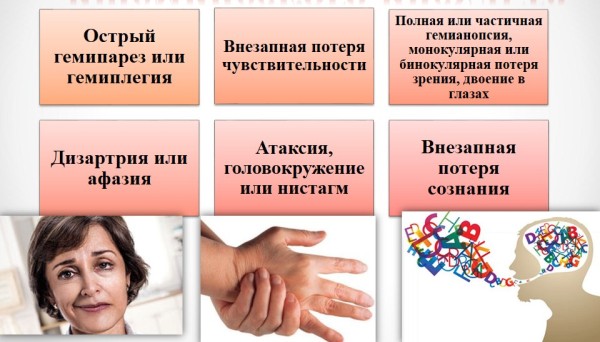

Набор неврологических симптомов во многом зависит локализации поврежденного участка мозга. Они обычно включают общемозговые, менингеальные и очаговые. К первой группе относятся головная боль, тошнота, рвота, угнетение сознания. Для второй типичны ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Брудзинского и Кернига.

По характеру очаговых симптомов можно предположить локализацию зоны повреждения мозга.

Поражение средних, передних мозговых, глазничных артерий, относящихся к каротидному бассейну, характеризуется центральным парезом/плегией конечностей на стороне, противоположной очагу с повышением тонуса по типу «складного ножа», появлением патологических симптомов Россолимо и Бабинского.

Клиническая картина ишемического инсульта

Расстройства чувствительности происходят по типу гипестезий и парестезий. Речевые функции страдают по типу моторной и сенсорной афазии, отмечаются дисграфия и дислексия. О вовлечении зрительных путей свидетельствует нижнеквадрантная и верхнеквадратная гемианопсия.

Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых: патогенез, способы диагностики, варианты терапии. Клинические рекомендации по инсульту смотрите в Системе Консилиум.

Поражение ЧМН характеризуется парезом взора, девиацией языка, сглаженностью носогубной складки. Поражение вертебро-базилярного бассейна проявляется системным головокружением, мозжечковой атаксией, гемианопсией, парезом/параличом конечностей на стороне, противоположной очагу, бульбарным синдромом.

Этапы диагностики ОНМК

Клинические рекомендации регламентируют три уровня диагностики инсульта: догоспитальный, скоропомощный и стационарный.

Первый предусматривает сбор и оценку типичных жалоб, а также выявление расстройств зрения, походки, речи, односторонних расстройств чувствительности и двигательной активности.

Второй включает универсальный тест «улыбнуться, поднять руки, заговорить», позволяющий определить уровень сознания и степень выраженности неврологического дефицита.

Кроме того, крайне важно определить эффективность оксигенации, выявить тахипноэ/брадипноэ, низкий уровень сатурации, цианоз, измерить АД и уровень сахара крови.

В процессе транспортировки пациента необходим мониторинг гликемии, артериального давления и уровня сознания в соответствии со шкалой комы Глазго.

График работы в эпидсезон, который поможет своевременно раздать поручения и проконтролировать исполнение, смотрите в журнале «Заместитель главного врача». В статье — чек-лист «Что спросить с руководителей подразделений» и готовые образцы документов по противоэпидемическим мероприятиям, которые инспекторы одобрили при проверке ваших коллег.

На стационарном этапе предусмотрена лабораторная и инструментальная диагностика инсульта в объеме:

- общий и биохимический анализ крови (глюкоза, триглицериды, холестерин, мочевина, креатинин, белок и его фракции, билирубин);

- коагулограмма;

- электролиты и газы крови;

- запись электрокардиограммы для выявления нарушений ритма;

- ультразвуковое исследование сердца;

- КТ/МРТ головного мозга.

В качестве дополнительных методов рекомендуется применение ХМЭКГ, дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, ЭЭГ, осмотра глазного дна, люмбальной пункции.

Лечение ОНМК

Клинические рекомендации-2020 регламентируют мероприятия по лечению инсульта на догоспитальном и стационарном уровне. Особо подчеркивается необходимость экстренной помощи, поскольку максимальный терапевтический эффект проявляется при принятии соответствующих лечебных мер в течение первых шести часов от начала заболевания.

Если помощь не оказана вовремя, прогноз выздоровления при геморрагическом инсульте, как и при ишемическом, неблагоприятный.

Обратите внимание

Минздрав продолжает менять порядок повышения квалификации медицинских и фармработников. Как медработникам предстоит повышать квалификацию с 2021 года, разъяснили замминистра здравоохранения Татьяна Семенова и проректор РНИМУ Ольга Природова в журнале «Заместитель главного врача».

На догоспитальном этапе принят следующий алгоритм действий:

- придать пациенту положение с возвышенным головным концом;

- обеспечить проходимость дыхательных путей и адекватную вентиляцию (кислород, ИВЛ);

- снижать АД ниже уровня 220 и 120 мм рт. ст. не следует;

- установить периферический венозный катетер;

- при подозрении на внутримозговое кровоизлияние тромболизис и антитромботическую терапию не применять;

- для снижения АД не использовать нитраты и нифедипин;

- произвести коррекцию гипогликемии/гипергликемии, судорог, психомоторного возбуждения.

Абсолютных противопоказаний к госпитализации пациентов с инсультом не существует. Относительные касаются больных с терминальной стадией онкологических заболеваний, комой и деменцией (наступивших до инсульта).

В стационарных условиях терапия продолжается, проводится мониторинг жизненно-важных показателей, контроль эффективности дыхания, температуры тела, гемодинамики, нейропротекторная терапия.

При подтверждении диагноза ишемического инсульта давностью не более 4,5 часов пациентам в возрасте от 18 до 80 лет показано проведение тромболизиса. С этой целью используются системные и фибриноселективные тромболитики, в том числе усовершенствованные. Исключение составляют пациенты, имеющие противопоказания согласно инструкции лекарственных препаратов для ТЛТ.

При подтверждении диагноза внутримозгового кровоизлияния необходимо решить вопрос о хирургическом лечении, указано в клинических рекомендациях по инсульту.

Алгоритмы лечения, протоколы первичного приема, новые формы ИДС, памятки для пациентов и врачей — читайте и скачивайте материалы на www.provrach.ru

Источник

Наука

- Научно-координационный и образовательный отдел

- Основные направления научной деятельности

- Научные подразделения

- Научные достижения

- Ученый совет

- Диссертационный совет

- Лекции, мастер-классы и другие научные мероприятия

- Участие в Федеральных целевых программах

- Центр коллективного пользования “Структурно-функциональное картирование мозга”

- О ЦКП

- Услуги и методики ЦКП

- Оборудование ЦКП

- Заявка на проведение исследования

- Документы

- Контакты

- Монографии, руководства и методические рекомендации

- Журналы

- Патенты

- Совет молодых учёных

- Международная деятельность

- Сотрудничающие центры (филиалы)

- Федеральный научный центр рассеянного склероза

- Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений

- Премия имени профессора П.Я. Гапонюка в области сосудистой патологии мозга 2017

- МАНН

- Локальный этический комитет

- Новости

- Статьи для практикующих врачей

- Доступные электронные ресурсы

Фонякин А.В., Гераскина Л.А.; под ред. Суслиной З.А.

2- е изд., перераб. и доп.

М.: Спецкнига, 2012. 40 с .

Рекомендации посвящены актуальной проблеме современной медицины – профилактике ишемического инсульта. Настоящая редакция отражает изменения, происшедшие с момента выхода первого издания в 2007 г. Все разделы существенно переработаны или дополнены. В первой части рекомендаций отражены основные положения первичной профилактики инсульта и сердечнососудистых заболеваний. Во второй части представлена характеристика стратегических направлений вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений у больных, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку. Рассмотрены возможности немедикаментозных вмешательств, медикаментозных и хирургических методов лечения и их эффективность в предупреждении церебро- и кардиоваскулярных нарушений. При составлении рекомендаций использованы отечественные основополагающие издания по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, данные международных исследований, выполненных в соответствии с принципами доказательной медицины, зарубежных руководств, отражающих превентивные аспекты ангио-неврологии. Издание подготовлено сотрудниками Научного центра неврологии РАМН (директор – академик РАМН, проф. З.А. Суслина). Рекомендации адресованы врачам различных специальностей – неврологам, терапевтам, врачам общей практики, кардиологам, сердечно-сосудистым и эндоваскулярным хирургам.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I . ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА И СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1.1. Модификация образа жизни

1.2. Антигипертензивная терапия

1.3. Антитромботическая терапия

1.4. Гиполипидемическая терапия

1.5. Реконструктивные операции на брахиоцефальных артериях

ЧАСТЬ II . ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА И СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ , ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

ИЛИ ТРАНЗИТОРНУЮ ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ

2.1. Модификация образа жизни

2.2. Антигипертензивная терапия

2.3. Антитромботическая терапия

2.4. Гиполипидемическая терапия

2.5. Реконструктивные операции на каротидных, позвоночных и интракраниальных артериях

2012 г.

Источник