Клинические проявления сердечной недостаточности патогенез

Одышка (dyspnoA; от греч. dyspnoia — затрудненное дыхание, одышка) — «затрудненное дыхание, характеризующееся нарушением его частоты, глубины и ритма, сопровождающееся комплексом неприятных ощущений в виде стеснения в груди, недостатка воздуха, могущих доходить до мучительного чувства удушья».

Одышка инспираторного характера(или, по Джеймсу Макензи, — «жажда воздуха») у больных с ХСН имеет сложное происхождение (значение каждого фактора в отдельности неодинаково у различных больных и при разных заболеваниях сердечнососудистой системы) и до сих пор имеются неразрешенные вопросы относительно ее генеза. По-видимому, в формировании одышки помимо застоя крови «выше» ослабленного отдела сердца (ЛЖ) с повышением давления в легочных капиллярах, за счет которых традиционно объясняется ее появление, могут принимать участие и другие, не до конца изученные факторы. В частности, восприятие затрудненного дыхания во многом зависит от диффузионной способности легких (одышка тем резче, чем сильнее выражена гипоксемия), реакции центральной нервной системы на изменение состава крови (гипоксемия, гиперкапния, ацидоз и др.), состояния периферической и дыхательной мускулатуры и массы пациента. Способствует появлению одышки скопление жидкости в плевральной и брюшной полостях, затрудняющей дыхательную экскурсию легких. Возможно, также в основе этого симптома лежит снижение растяжимости легких и повышение внутриплеврального давления, что приводит к повышению работы дыхательных мышц и вспомогательной мускулатуры. К этому следует добавить, что у больных с длительно существующим полнокровием легких развивается их застойный (индуративный) склероз — бурое уплотнение (индурация) легких.

О чувствительности, специфичности и прогностической значимости одышки речь шла уже. Главное о чем необходимо помнить — это низкая специфичность данного симптома.

Естественно, в начальной стадии ХСН одышка в покое отсутствует и появляется только при интенсивном мышечном напряжении (подъем по лестнице или в гору, при быстрой ходьбе на большие дистанции). Пациенты свободно передвигаются по квартире и могут занимать любое удобное для себя положение. С прогрессированием сердечной недостаточности одышка наблюдается уже при незначительных нагрузках (даже при разговоре, после еды, во время ходьбы по комнате), затем — становится постоянной. И, наконец, больной получает некоторое облегчение только в вынужденном вертикальном положении — состояние ортопноэ. При этом одышка становится для больного самым тяжким симптомом заболевания сердца. Для тяжелых форм ХСН характерно развитие мучительной одышки по ночам (см. ниже «ортопноэ» и «сердечная астма»). Очень часто пациенты избегают положения на левом боку, так как при этом возникают неприятные ощущения со стороны сердца, которые они обычно не могут хорошо описать, и усиливается одышка (предполагают, что в таком положении происходив более тесное прилегание дилатированного сердца к передней грудной стенке). Многим больным с ХСН облегчение приносит пребывание перед открытым окном.

С развитием гипоксии центральной нервной системы при тяжелой ХСН и особенно в случаях, осложненных атеросклерозом мозговых артерий, может возникнуть периодическое дыхание Чейна-Стокса (Cheyne-Stokes).

Ортопноэ (orthopnoji от греч. orthos — «прямой» и рnоае — «дыхание» — высокая степень одышки с вынужденным (полусидячее или сидячее) положением больного. Ортопноэ является не только высокоспецифичным симптомом ХСН, но и ее объективным признаком, обнаруживаемым при осмотре пациента. Больные с тяжелой ХСН чаще сидят в кресле, на кровати (если у них остаются силы сесть), опустив ноги, наклонившись вперед, опираясь на спинку стула, придвинутый стол или полулежат, опустившись на подушки (высокое изголовье создается с помощью нескольких подушек или свернутого матраца). Любая попытка лечь вызывает у них резкое усиление одышки. Иногда (в случаях нелеченной или «рефрактерной» ХСН) сильная одышка заставляет больного проводить все время — днем и ночью (только так он может на короткое время забыться сном) — сидя. Он просыпается от чувства нехватки воздуха, если голова соскальзывает с подушек. Бессонные ночи могут продолжаться неделями, пока пациент не получит облегчение от терапии ХСН. Этот феномен особенно характерен для недостаточности левого сердца. Ортопноэ объясняется тем, что в вертикальном положении больного происходит перемещение крови (депонирование в венах нижней части туловища и конечностях) с уменьшением венозного возврата к правому предсердию, и, следовательно, малый круг кровообращения становится менее полнокровным. Улучшению дыхательной функции в вертикальном положении способствует создание лучших условий для движения диафрагмы, а также для работы вспомогательных дыхательных мышц. Ортопноэ обычно исчезает (или становиться значительно менее выраженным) при нарастании правожелудочковой сердечной недостаточности, вторичной по отношению к левожелудочковой.

Сердцебиение (palpitatio cordis — «сердечная гонка») — третий по частоте выявления симптом ХСН, который выражается в ощущении больным каждого сокращения своего сердца. Чаще сердцебиение ощущается при тахикардии (отсюда синоним — сердечная «гонка»), но может быть и при нормальной частоте сердечных сокращений и даже брадикардии. По-видимому, для ощущения сердцебиения имеет значение не только частота сокращений сердца, но и их характер и состояние нервной системы (лица сповышенной возбудимостью нервной системы жалуются на сердцебиение чаще). Известно, что в нормальных условиях человек не ощущает деятельности своего сердца, как и моторной активности других внутренних органов, так как большинство рефлексов со стороны соматических органов замыкается в рефлекторных дугах областей центральной нервной системы, расположенных ниже коры больших полушарий, и поэтому не осознается человеком в чувственном восприятии. Изменение силы и качества этих рефлексов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы приводит к тому, что они доходят до коры головного мозга. Однако иногда при тяжелых поражениях сердца, учащенные и сильные его сокращения, которые видно по сотрясению стенки грудной клетки, жалобы на сердцебиение отсутствуют.

В начальных стадиях ХСН частота ритма сердца в состоянии покоя не отклоняется от нормы, и тахикардия возникает лишь при физической нагрузке, но в отличие от физиологического учащения пульса у больных с сердечной недостаточностью он нормализуется не по прекращении нагрузки, а через 10 мин и позже. При прогрессировании ХСН сердцебиение и тахикардия отмечаются и в покое. Тахикардия является компенсаторной гемодинамической реакцией, направленной на поддержание на достаточном уровне ударного (механизм Боудича) и минутного объема крови, эффективности которой большинством исследователей дается низкая оценка (за исключением ситуаций с недостаточностью клапанов сердца) — быстро становится несостоятельной, приводя к еще большему переутомлению миокарда. У больных ХСН тахикардия объясняется гуморальными (активация симпатоадреналовой системы и др.), рефлекторными (рефлекс Бейнбриджа с растягивающихся от полнокровия устьев полых вен) влияниями на сердце, но иногда может быть связана с приемом лекарственных препаратов (например, нитратов или антагонистов кальция короткого действия дигидропиридинового ряда), злоупотреблением крепким кофе, чаем, курением табака.

Больные с ХСН могут ощущать также «перебои» в работе сердца, остановку сердца с его последующим сильным ударом, внезапное учащение сердечного ритма и другие субъективные проявления нарушений ритма и проводимости.

Отеки (от греч oidax — «пухну» в лат. oedema — «опухоль, отек»), обнаруживаемые больными с ХСН, свидетельствуют о том, что объем внеклеточной жидкости увеличен более чем на 5 л. и этап «скрытых отеков» уже пройден. Скрытые отеки можно выявить путем взвешивания или с помощью пробы Мак-Клюра-Олдрича (McClure-Aldrich) по увеличению скорости (в норме составляет 40—60 мин) рассасывания 0,2 мл физиологического раствора (в классическом варианте 0,8% раствора NaCl), введенного внутрикожно тонкой иглой в самый поверхностный слой эпидермиса (кончик иглы должен просвечиваться!) с образованием «лимонной корки» обычно на волярной поверхности предплечья. Также о скрытых отеках свидетельствует резкое увеличение диуреза после применения диуретиков или сердечных гликозидов.

Отмечается выраженная зависимость отеков от положения тела: они распространяются снизу вверх. Сердечные отеки локализуются сначала только в отлогих местах — симметрично, на участках, расположенных наиболее низко. На ранних стадиях при вертикальном расположении больного (у лежащего больного отеки дебютируют с поясницы!) имеется лишь отечность тыльной поверхности стоп, возникающая к вечеру и исчезающая к утру (характерная жалоба — «обувь к вечеру становится тесной»). По мере развития они распространяются на голеностопные суставы (у мыщелков), затем поднимаются на голень и выше, захватывают руки и половые органы. В дальнейшем отеки ног становятся постоянными и они распространяются на нижнюю часть живота и поясницу вплоть до анасарки (на лице, шее и груди отеков обычно не бывает!). Если пациента при уже развитых стойких отеках ног перевести на постельный режим, то они могут значительно уменьшиться и даже исчезнуть, но они появляются или увеличиваются (перемещаются) на пояснично-крестцовой области. При длительном существовании отеков возникают трофические изменения кожи, трещины (при массивных отеках кожа нередко лопается и из разрывов вытекает жидкость), дерматит.

Патогенез отеков у пациентов с ХСН может быть удовлетворительно объяснен на основе гидродинамических представлений Старлинга. Однако механический (гидродинамический) фактор не является единственным, а иногда, по-видимому, и главным. Причины возникновения отеков у этих больных весьма разнообразны — имеет значение целый комплекс нейрогуморальных, гемодинамических и метаболических факторов.

Отеки традиционно связывают с недостаточностью правого желудочка, но они могут быть и при снижении сократимости левого желудочка. Отеки, обусловленные преимущественно правожелудочковой недостаточностью и венозным застоем, обычно появляются позже, чем увеличивается печень, они обширны, плотны на ощупь, кожа над ними истончена, цианотична, с трофическими изменениями. Отеки при дисфункции левого желудочка возникают раньше, чем венозный стаз, невелики, мягки, смещаемы, расположены на удаленных от сердца участках тела, кожа над ними бледная. Если первого рода отеки зависят от венозного застоя, то отеки второго рода являются результатом гипоксемических нарушений, порозности стенок капилляров в результате замедления циркуляции крови.

Отеки (и в анамнезе и по данным физического обследования) являются малочувствительным признаком ХСН и могут быть связаны с нарушениями местного венозного или лимфатического оттока (в частности, варикозное расширение вен с венозной недостаточностью II—III степени), заболеваниями печени и почек и др. Поэтому сердечный генез отеков устанавливается только на основании всестороннего обследования больного.

Изменения массы тела. Внезапная прибавка в весе (иногда на 2 кг и более за 2-3 дня) является признаком нарастающей декомпенсации сердечной деятельности. Многообразные изменения обмена веществ у больных с ХСН, едва заметные в начале, в III стадии приводят к исключительно тяжелым нарушениям питания всех тканей и органов — наблюдается прогрессирующее снижение массы тела (развивается так называемая сердечная кахексия, которая некоторое время маскируется наличием отеков).

Цианоз (лат. cyanosis — «синюха» от греч. kyaneos — «темносиний») — синюшное окрашивание кожных покровов считается частым признаком ХСН. Тем не менее, о качественных исследованиях, в которых были бы точно установлены чувствительность и специфичность этого клинического признака, нам не известно. Появление цианоза у больных с ХСН связывают со снижением скорости кровотока и повышением поглощения кислорода в тканях, а также с недостаточной артериализацией крови в легочных капиллярах, в результате чего повышается содержание в крови восстановленного гемоглобина (имеет синий цвет). Степень выраженности цианоза и его характер зависят также от функциональных и органических изменений мелких артерий (ангиоспазм, облитерирующий эндартериит и др.), диаметра мелких венул, активности функционирования артерио-венозных анастомозов (феномен «короткого замыкания»). Первые проявления цианоза у больных ХСН носят название акроцианоза (от греч. асгоп — край, конечность + kyaneos — темно-синий), то есть цианоза участков тела, наиболее далеко расположенных от сердца (кончик носа, мочки ушей, губы, ногти руки ног). Возникновение акроцианоза обуславливается главным образом замедлением кровотока и поэтому он носит периферический характер (его часто называют периферическим цианозом). Отличить периферический цианоз от центрального, обусловленного заболеванием органов дыхания (необходимо помнить о функциональных и структурных изменениях в легких у пациентов с хронической левожелудочковой недостаточностью, приводящих к нарушению насыщения крови кислородом, что существенным образом затрудняет дифференциальную диагностику), можно с помощью двух приемов:

1) делают массаж мочки уха до появления «капиллярного пульса» — в случае периферического цианоза синюшность мочки исчезает, а при центральном — сохраняется;

2) дают больному дышать чистым кислородом в течение 5—12 мин — если после этого цианоз не исчезнет, значит, он носит периферический (сердечный) характер.

При нарастании сердечной слабости и кислородной недостаточности цианоз увеличивается (от едва заметной синюшности до темно-синей окраски) и приобретает распространенный характер (вся кожа и слизистые приобретают синюшный оттенок) — центральный цианоз, когда насыщение артериальной крови кислородом падает до 80% и ниже. По своей патофизиологической сущности (нарушение артериализации крови) и клиническим проявлениям последний очень близок к таковому, наблюдающемуся у пациентов с заболеваниями органов дыхания. Особенно резкий центральный цианоз наблюдается у больных с врожденными пороками сердца при наличии артерио-венозного сообщения («черные сердечные больные»). К так называемым порокам «синего типа» относят тетраду Фалло (стеноз выходного отдела легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, декстропозиция аорты, гипертрофия правого желудочка), комплекс Эйзенменгера (субаортальный дефект межжелудочковой перегородки, «верхом сидящая» над этим дефектом аорта, гипертрофия и расширение правого желудочка, нормальная или расширенная легочная артерия), болезнь Эбштейна (дисплазия и смещение трехстворчатого клапана в полость правого желудочка), стеноз легочной артерии, общий артериальный (аортопульмональный) ствол, атрезию трехстворчатого клапана, варианты транспозиции магистральных сосудов, дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки. Цианоз может также возникать и при отравлении веществами, образующими метгемоглобин, сульфагемоглобин (сульфаниламиды, фенацетин, анилин, нитробензол, бертолетова соль, мышьяковистый водород, нитраты и нитриты и др.).

Бледность кожных покровов и слизистых оболочек у больных с ХСН может сочетаться с цианозом (так называемый «бледный цианоз») при аортальных пороках сердца (стеноз устья аорты, недостаточность аортальных клапанов), коллапсе, обильных кровотечениях, инфекционном эндокардите. При стенозе митрального отверстия бледность сочетается с фиолетово-красным «румянцем» на щеках — «митральная бабочка».

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 августа 2016;

проверки требуют 52 правки.

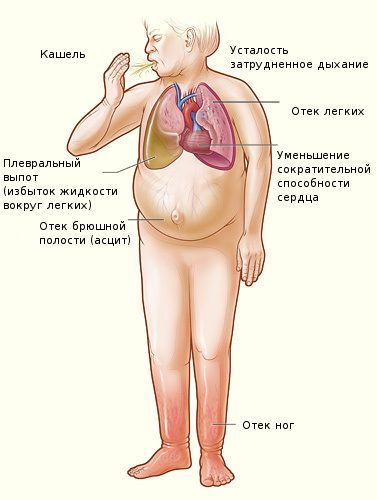

Серде́чная недоста́точность (лат. Insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей. Патофизиологическая основа этого синдрома состоит в том, что сердце не может обеспечить метаболические потребности организма из-за нарушения насосной функции либо делает это за счет повышения конечно-диастолического давления в желудочках. У части больных с сердечной недостаточностью нет нарушения насосной функции, а клинические проявления возникают из-за нарушенного наполнения или опорожнения камер сердца. Дисфункция миокарда (систолическая или диастолическая) поначалу бывает бессимптомной и лишь затем может проявиться сердечной недостаточностью.[1][2]

В зависимости от того, как быстро развивается сердечная недостаточность, её разделяют на острую и хроническую. Острая сердечная недостаточность может быть связана с травмами, действием токсинов, болезнями сердца и без лечения быстро может привести к летальному исходу.

Хроническая сердечная недостаточность развивается в течение длительного времени и проявляется комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение физической активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме.[2]

Сейчас в мире с синдромом сердечной недостаточности живут более 25 миллионов человек[3]. В США в 2016 году смерти от сердечной недостаточности составили 9,3 процента от всей сердечно-сосудистой смертности[3]. В России распространенность сердечной недостаточности выросла с 4,9 процента в 1998 до 10,2 процента в 2014[3].

Классификация[править | править код]

Классификация по степени тяжести[править | править код]

В зависимости от результатов физикального исследования определяются классы по шкале Killip:

- I (нет признаков СН),

- II (слабо выраженная СН, мало хрипов),

- III (более выраженная СН, больше хрипов),

- IV (кардиогенный шок, систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст)

Классификация по В. Х. Василенко, Н. Д. Стражеско, Г. Ф. Ланга[править | править код]

Согласно этой классификации в развитии хронической сердечной недостаточности выделяют три стадии:

- I ст. (HI) начальная, или скрытая недостаточность, которая проявляется в виде одышки и сердцебиения только при значительной физической нагрузке, ранее не вызывавшей её. В покое гемодинамика и функции органов не нарушены, трудоспособность несколько понижена.

- II стадия — выраженная, длительная недостаточность кровообращения, нарушение гемодинамики (застой в малом круге кровообращения) при незначительной физической нагрузке, иногда в покое. В этой стадии выделяют 2 периода : период А и период Б.

- Н IIА стадия — одышка и сердцебиение при умеренной физической нагрузке. Нерезкий цианоз. Как правило, недостаточность кровообращения преимущественно по малому кругу кровообращения: периодический сухой кашель, иногда кровохарканье, проявления застоя в лёгких (крепитация и незвучные влажные хрипы в нижних отделах), сердцебиение, перебои в области сердца. В этой стадии наблюдаются начальные проявления застоя и в большом круге кровообращения (небольшие отеки на стопах и голени, незначительное увеличение печени). К утру эти явления уменьшаются. Резко снижается трудоспособность.

- Н IIБ стадия – одышка в покое. Вся объективная симптоматика сердечной недостаточности резко усиливается: выраженный цианоз, застойные изменения в лёгких, длительные ноющие боли, перебои в области сердца, сердцебиение; присоединяются признаки недостаточности кровообращения по большому кругу кровообращения, постоянные отеки нижних конечностей и туловища, увеличенная плотная печень (кардиальный цирроз печени), гидроторакс, асцит, тяжёлая олигурия. Больные нетрудоспособны.

- III стадия (Н III) — конечная, дистрофическая стадия недостаточности . Кроме нарушения гемодинамики, развиваются морфологически необратимые изменения в органах (диффузный пневмосклероз, цирроз печени, застойная почка и др.). Нарушается обмен веществ, развивается истощение больных. Лечение неэффективно.

Патогенез[править | править код]

Снижение насосной функции сердца при ХСН ведет к вторичной активации симпатоадреналовой (СНС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (РААС) с одной стороны и вазопрессина (известного как антидиуретический гормон АДГ) и предсердных пептидов с другой стороны. Процесс опосредует периферическую и почечную вазоконстрикцию, обусловливающую снижение скорости клубочковой фильтрации, что вкупе с уже сниженным артериальным давлением заполнения ведет к вторичной активации РААС. Активация РААС дает увеличение секреции альдостерона, обеспечивая тем самым должное перфузионное давление в тканях за счет усиленной реабсорбции натрия и воды проксимальными трубочками нефрона.

Стимуляция высвобождения вазопрессина из задней доли гипофиза идет в ответ на активацию барорецепторов, реагирующих на снижение артериального давления заполнения. Повышение уровня АДГ ведет к миокардиальному фиброзу, гипертрофии и вазоконстрикции, а также к увеличению реабсорбции воды в собирательных трубочках нефронов, несмотря на уже имеющуюся перегрузку сердца объемом циркулирующей крови в виде растяжения ткани предсердий и низкой плазменной осмоляльности.

Патогенетически водно-электролитный гомеостаз находится главным образом под контролем почечной регуляции, являющейся наиболее уязвимым местом натрий-калиевого гомеостаза. Клинические эффекты высвобождения АДГ — это жажда и увеличение потребления воды. Ангиотензин II также вносит свою лепту, стимулируя мозговой «центр жажды» и способствуя высвобождению АДГ. В физиологических условиях гиперактивация нейромедиаторных систем исключается разнонаправленностью их действия, а при ХСН возникают условия для возникновения отеков, на фоне гипотонии и гипоосмоляльности. Правда стоит отметить, что по экспериментальным данным были отмечены различные механизмы, лежащие в основе активации РААС и СНС с одной стороны и системы вазопрессина и предсердных пептидов с другой стороны

Транзиторное снижение почечной функции и непосредственно почечное повреждение неизбежно способствуют повышению уровня калия, нивелируемое до поры до времени принимаемыми петлевыми и/или тиазидными диуретиками. Однако стоит отметить, что предпочтительнее будет выбор, сделанный в пользу препарата Торасемида, который по сравнению с Фуросемидом способствует меньшей активации РААС и опосредует меньшее выведение калия из организма[4].

Острая сердечная недостаточность[править | править код]

Острая сердечная недостаточность (ОСН), являющаяся следствием нарушения сократительной способности миокарда и уменьшения систолического и минутного объёмов крови[5], проявляется крайне тяжелыми клиническими синдромами: кардиогенным шоком, отеком лёгких, острой почечной недостаточностью.

Острая сердечная недостаточность чаще бывает левожелудочковой и может проявляться в виде сердечной астмы, кардиогенного отёка лёгких или кардиогенного шока[5].

Хроническая сердечная недостаточность[править | править код]

Следствия сердечной недостаточности[править | править код]

Преимущественная недостаточность левого желудочка сердца протекает с застоем крови в малом круге кровообращения.[6] В крови скапливается большое количество углекислого газа (что сопровождается не только одышкой, цианозом, но и кровохарканьем и т. д.), а правого желудочка — с застоем в большом круге кровообращения (одышка, отёки, увеличенная печень).[6] В результате сердечной недостаточности возникают гипоксия органов и тканей, ацидоз и другие нарушения метаболизма.

Лечение[править | править код]

Лечение острой сердечной недостаточности[править | править код]

Острая сердечная недостаточность требует принятия экстренных мер по стабилизации кровообращения (гемодинамики). В зависимости от причины, вызвавшей недостаточность кровообращения принимают меры, направленные на повышение (стабилизацию) артериального давления, нормализацию сердечного ритма, купирование болевого синдрома (при инфарктах). Дальнейшая стратегия подразумевает лечение заболевания, вызвавшего недостаточность.

Лечение хронической сердечной недостаточности[править | править код]

См. также[править | править код]

- Сердце

- Сердечно-лёгочная недостаточность

- Сердечно-сосудистые средства

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Textbook of Primary Care Medicine / John Noble. — 3. — Mosby, 2001. — Vol. 2. — P. 568—584. — 1920 p. — ISBN 0323008321, 9780323008327.

- Национальные рекомендации по диагностике и лечению ХСН

- Хроническая сердечная недостаточность: диагностика и медикаментозная терапия Consilium-medicum

- Хроническая сердечная недостаточность у больных артериальной гипертензией: особенности терапии Consilium-medicum

- Женщины и сердечная недостаточность Consilium-medicum

- Хроническая сердечная недостаточность у лиц пожилого возраста: особенности этиопатогенеза и медикаментозного лечения Consilium-medicum

Источник