Клиническая картина трансмурального инфаркта

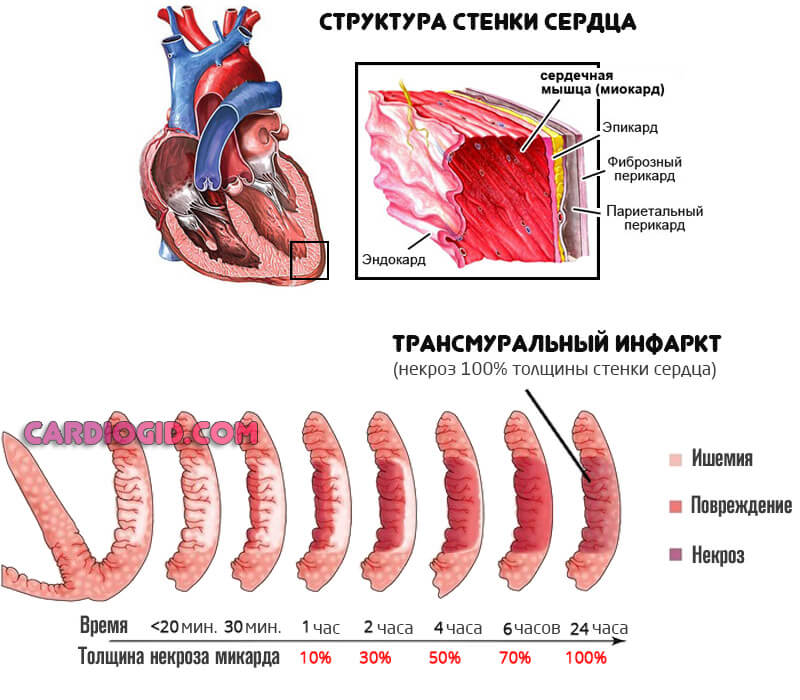

Трансмуральный инфаркт миокарда — это острый, сквозной некроз кардиальных структур по всей толщине.

Сердечная мышца представлена несколькими слоями. Собственно средний — миокард, наружный — эндокард и внутренний или эпикард.

В случае нарушения указанного рода возникает некроз всех трех оболочек — тотальное отмирание. Потому болезнь имеет серьезный прогноз, летальна во многих случаях.

При подозрениях на инфаркт трансмурального типа необходима срочная качественная диагностика и первая помощь. Распознать эту форму трудно, показана эхокардиография.

Учитывая высокую летальность, рекомендуется, по меньшей мере, неделю наблюдать за пациентом в стационарных условиях. Реабилитация продолжается несколько лет. Лечение пожизненное.

Механизм складывания патологии

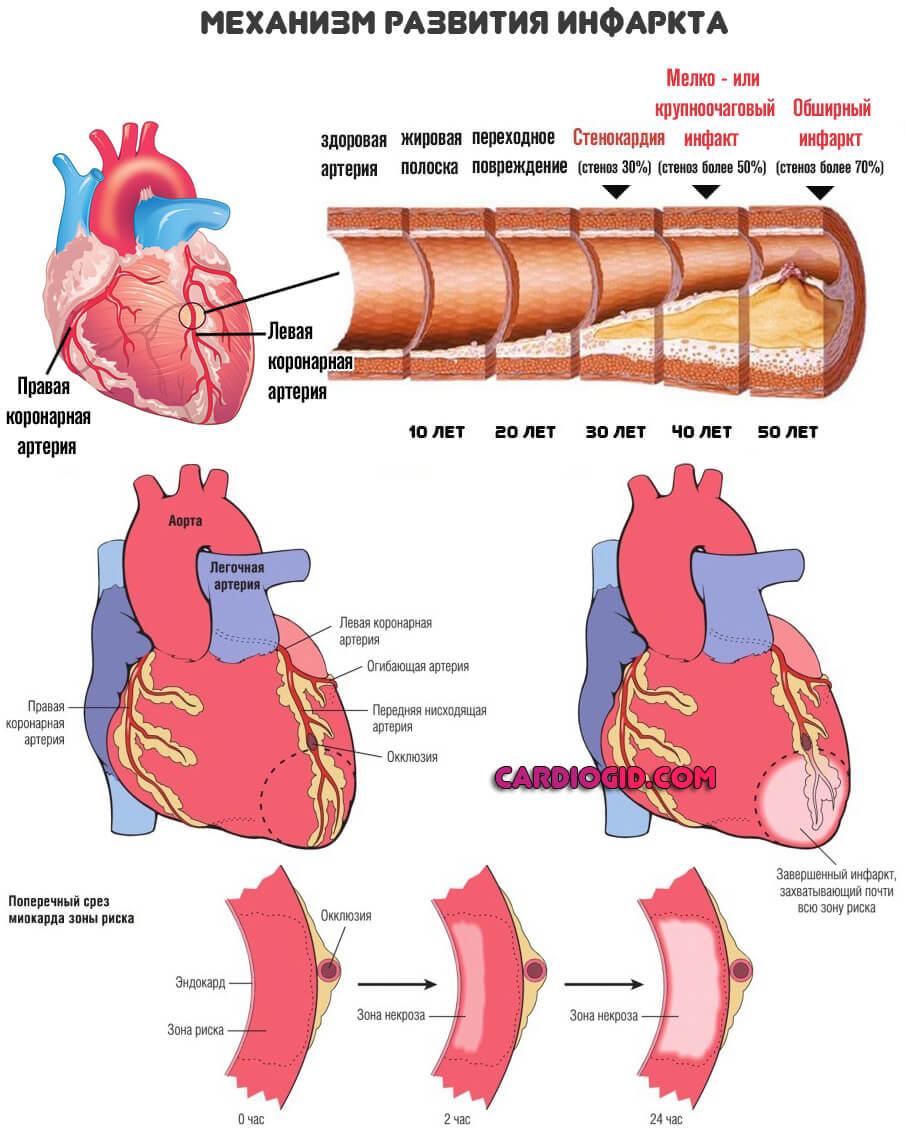

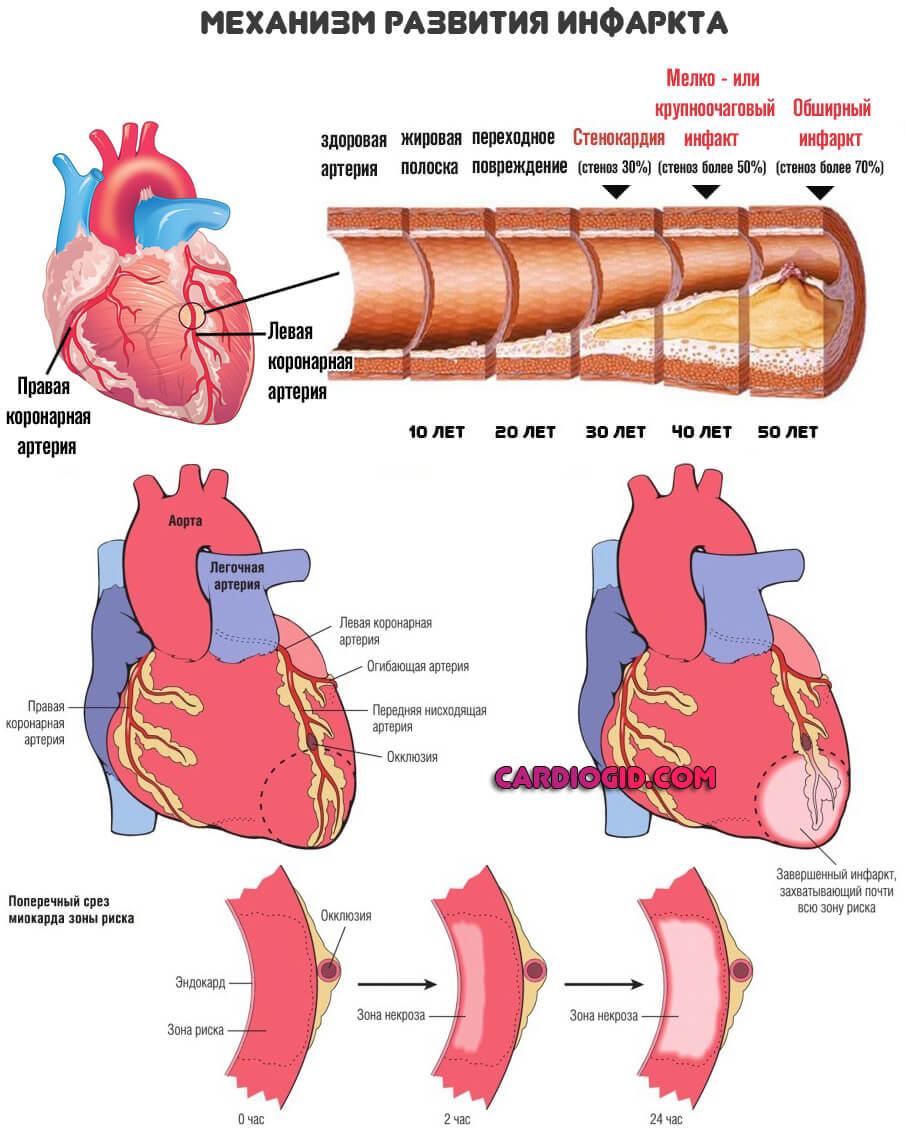

Развитие отклонение проходит ряд этапов. На первом влияет негативный фактор. Основной и непосредственный — коронарная недостаточность.

Представляет собой острое нарушение нормального кровотока в соответствующих артериях, питающих сердце. При дисфункции сразу обоих сосудов возникает обширная форма поражения. Смерть почти неминуема.

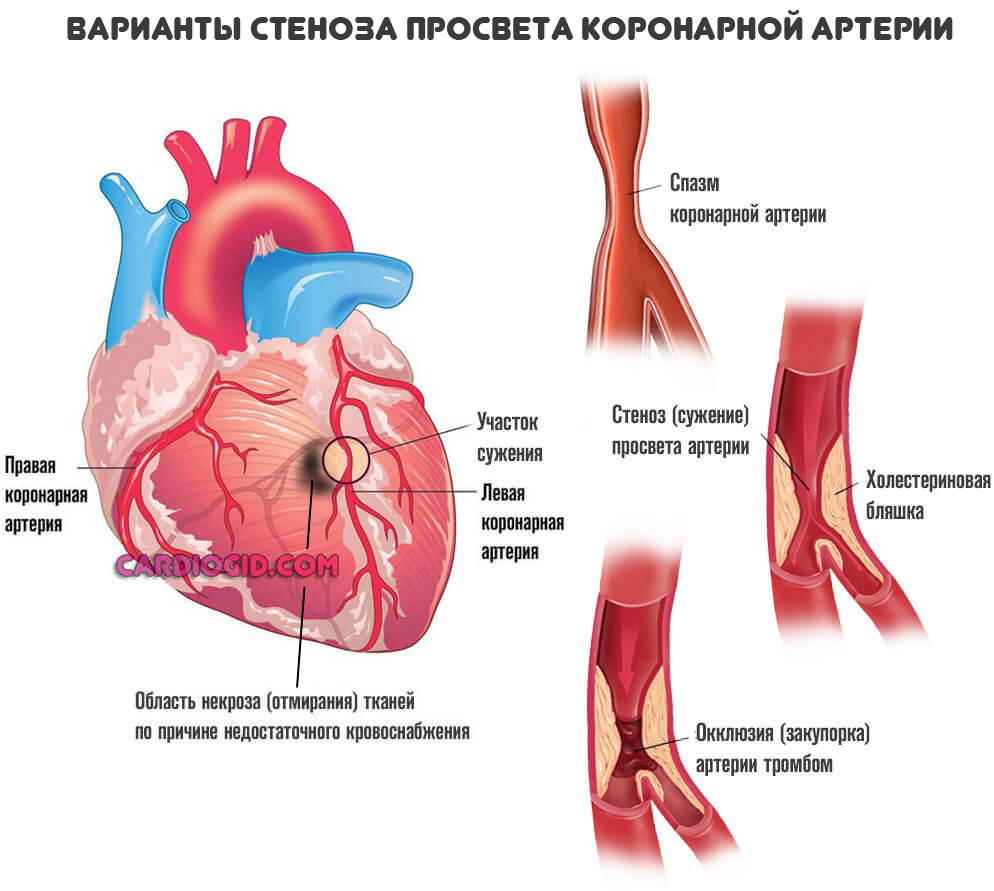

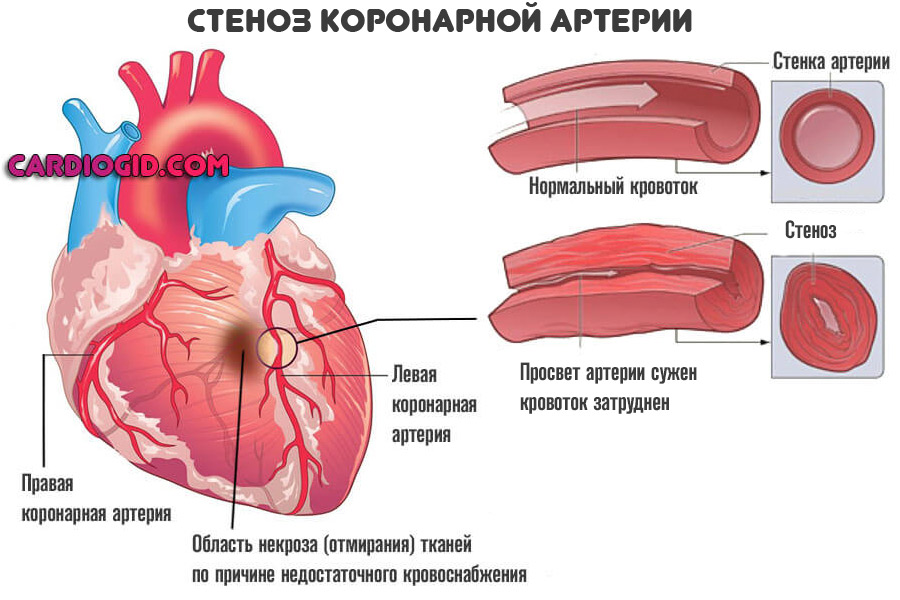

Атеросклероз, то есть сужение или закупорка коронарной артерии заканчивается снижением сократительной способности миокарда. Интенсивность кровяного выброса в большой и малый круг падает.

Это замкнутый процесс. Соответственно питание мышцы снижается дальше, возникают дыхательные и прочие нарушения. Симптоматика спадает по мере прогрессирования, однако, это плохой признак.

Восстановительные процедуры требуются в течение первых 2-3 часов. Тогда шансы на частичную компенсацию состояния есть. Однако не высокие. Все зависит от площади поражения.

При закупорке сосуда на 20-30% развивается стенокардия. Более 30% — отмирание клеток. Свыше 70% — обширный некроз с высоким риском смерти пациента.

Стадии

Трансмуральный инфаркт проходит несколько этапов в развитии:

- Продромальный период. Проявляет себя за пару часов, бывает дней до начала собственно патологического процесса. Сопровождается приступами стенокардии, начальными признаками ишемии сердечных структур. На этой стадии еще возможно обращение процесса вспять, хотя гарантий никто не даст.

- Острый период. Развивается спустя 30 минут, максимум составляет 6 часов. Это собственно сам трансмуральный инфаркт. Дает выраженную клиническую картину состояния, с болями в груди, одышкой, потливостью и аритмиями.

Внимание:

При поражении задней стенки симптомы скудные или полностью отсутствуют.

- Период стагнации. Длительность около 10-14 дней. Происходит эпителизация (рубцевание) тканей, частичное восстановление. При незначительных объемах поражения компенсация гемодинамических нарушений и дистрофии органов.

- Подострая фаза. Длится около полугода. Сопровождается минимальной постоянной симптоматикой. Формируется стойка ишемическая болезнь разной степени тяжести. Адаптация может быть сложной. Требуется длительное лечение.

- Поздняя реабилитация. Признаки отсутствуют, но сформировавшиеся функциональные нарушения никуда не деваются. Наблюдается одышка, тахикардия. Возможны аутоиммунные патологии (синдром Дресслера).

Полный цикл развития процесса составляет порядка года. Летальность высокая в первые часы-дни. По мере компенсации нужно корректировать терапию, чтобы добиться стойкой положительной динамики.

Классификация по локализации

- Инфаркт передней или задней стенки левого желудочка. Первый вариант протекает с выраженными симптомами, легко диагностируется даже без инструментальных методов. В кардиологической практике встречается именно эта разновидность процесса. Летальность высокая, примерно 30-50% при средних размерах очага, и до 80% при крупноочаговом некрозе.

- Инфаркт правого желудочка. На его долю приходится до 20%. Основное последствие — шок. Потому состояние заканчивается смертью почти в 90% ситуаций.

- Верхушечная форма. Дает органические дефекты, разрывы межжелудочковой перегородки. Летальность — 80%. Даже при своевременной помощи.

- Предсердная разновидность. Встречается крайне редко, до 2% случаев. Смерть наступает в результате аритмии, вероятность 30% или около.

- Поражение межжелудочковой перегородки. Также нечастый вид. Риски примерно те же.

Если очаг поражения определить не удается в диагнозе ставится пометка — «неуточненной локализации».

Классификации используются врачами-практиками для разработки правильной схемы лечения, диагностики, дальнейшего реабилитационного ведения пациента.

Причины

Факторы развития примерно одинаковы и не зависят от формы патологического процесса. Острый трансмуральный инфаркт — результат атеросклероза коронарных артерий. Болезнь протекает в двух клинических формах.

- Первая — сужение (стеноз) сосудов. Развивается у хронических гипертоников с большим стажем, пациентов курящих, злоупотребляющих спиртными напитками и психоактивными веществами.

Купирование процесса проводится консервативными методами. При неэффективности назначают операцию по стентированию, баллонированию (механическому расширению просвета) или же протезированию пораженного сосуда.

- Вторая возможная форма — закупорка или окклюзия коронарной артерии тромбом или холестериновой бляшкой. Применяются статины, и препараты для растворения кровяных сгустков.

При срочной помощи некроз не успевает сформироваться. Нужно помочь в первые 4-6 часов, лучше раньше.

Прочие факторы обуславливают лишь атеросклероз или нарушение тока крови.

Гипертоническая болезнь

Стойкий рост артериального давления у пациента. Развивается как ответ на врожденные генетические факторы, неправильный образ жизни, избыток соли и прочие моменты.

Высокие уровни АД сказываются на тонусе сосудов. Они резко стенозируются, в течение считанных минут. Возникает острая ишемия.

В зависимости от объемов поражения возможно формирование инфаркта разных видов. Допускать такого нельзя. Гипертоническая болезнь хорошо поддается лечению только на начальных стадиях (первой и второй), на третьей возникают проблемы. Но вопрос также решаемый.

Метаболические дефекты

Обобщенное наименование патологических процессов. Основной объективный признак — нарушение липидного обмена, депонирования жиров. Такие пациенты нередко имеют повышенную массу тела. Но большой вес не сам по себе виновник. Это следствие.

Гипоксия

В результате отравления угарным газом, механической асфиксии, прочих моментов, связанных с недостаточным клеточным обменом. Восстановление проводится в срочном порядке.

Вероятность подобного исхода относительно низка. Около 7-12% случаев заканчиваются трансмуральным инфарктом.

Гипертиреоз

Избыточная выработка гормонов щитовидной железы. Т3, Т4, также гипофизарного ТТГ. Каковы причины — сказать трудно. Опухоли органа, воспалительный аутоиммунные патологии (тиреоидит Хашимото), диета с высоким содержанием йода или проживание в районах с избытком этого элемента.

Терапия под контролем эндокринолога. В один момент инфаркт не развивается, требуется много времени. Речь о позднем осложнении.

Сахарный диабет

Хроническое заболевание. Сопряжено с недостаточной выработкой инсулина или снижением чувствительности тканей к нему.

Терапия пожизненная. Сосуды по всему организму страдают в первую очередь. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей влечет гангрену, нарушения анатомии артерий сетчатки — ангиопатию и слепоту. А поражение структур сердца заканчивается инфарктом.

Снизить вероятность можно только при постоянном лечении под контролем специалистов.

Избыточная выработка кортизола

Гормона коры надпочечников. Болезнь — результат опухолей самого парного органа или гипофизарной аденомы, так называемой кортикотропиномы. Клинический вариант патологического процесса — синдром Иценко-Кушинга.

Пациенты с таким диагнозом хорошо видны при первичном же осмотре. Гинекомастия, ожирение, лунообразное лицо, высокие показатели артериального давления, одышка, постоянная усталость, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Курение

Длительное потребление табачной продукции. Провоцирует хронический стеноз сосудов. Через 3-5 лет риск метаболических отклонений также повышается почти втрое.

Отказ от пагубной привычки при формировании привыкания организма уже не дает стопроцентного эффекта. Потребуется длительная реабилитация, от 3 месяцев до года.

Злоупотребление спиртными напитками

Алкоголь не дает положительного эффекта, это миф. Согласно некоторым исследованиям, холестерин начинает активнее усваиваться организмом, откладываться на стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу даже при малых объемах потребления пищи, богатой жирами.

Врожденные и приобретенные пороки сердца

Не выявляются на ранних стадиях. Порой вообще не дают каких-либо симптомов на протяжении многих лет. Проблема вскрывается после развития неотложного состояния: инфаркта или остановки сердца.

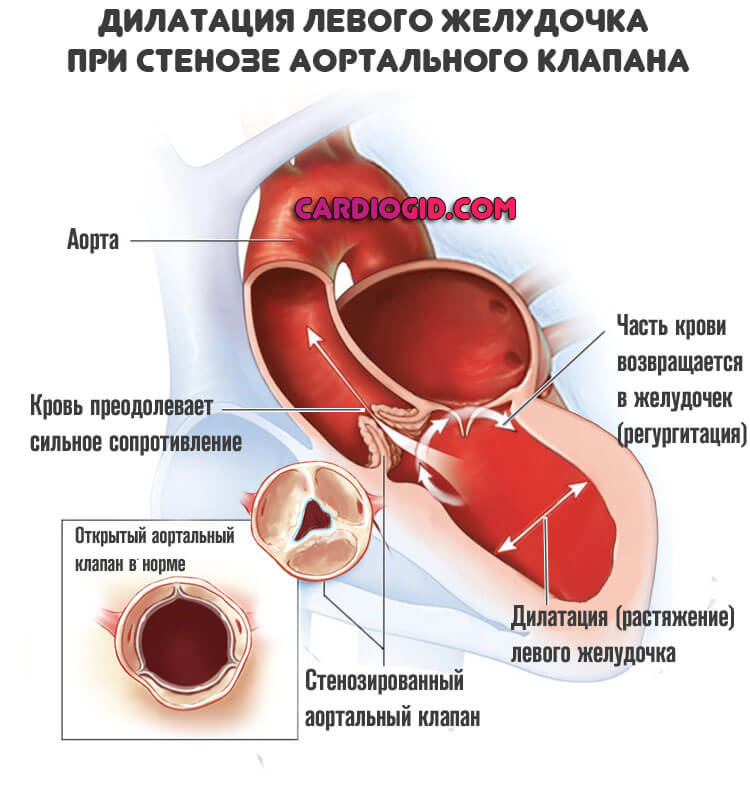

Некоторые анатомические дефекты более очевидны: стеноз или пролапс, недостаточность митрального, аортального и трикуспидального клапанов.

В краткосрочной перспективе (несколько лет) они приводят к гемодинамическим нарушениям. Кровь выбрасывается в большой круг не полностью, развивается ишемия миокарда. Это единственный фактор, не имеющий отношения к атеросклерозу.

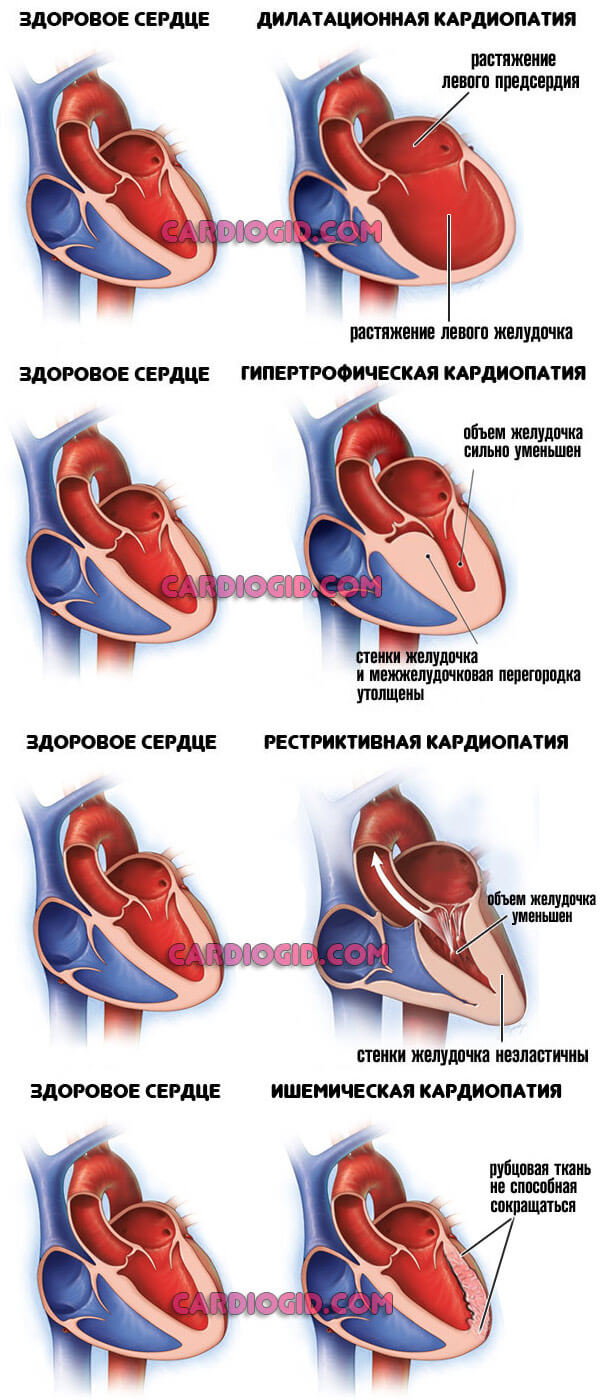

С течением времени сердце изменяется на клеточном уровне. Недостаточная трофика ведет к утолщению кардиальных структур, а застой крови в камерах заканчивается их расширением (дилатацией). Диагностируется кардиомиопатия.

Половозрастные особенности

Пациенты в возрасте 40-50 лет и старше рискуют в большей мере. Причина — недостаточный синтез специфических гормонов.

Особенно заметны нарушения в организме представительниц слабого пола, потому как эстроген, прогестерон более не синтезируются в нормальных объемах. А именно эти вещества растворяют липидные структуры, холестерин и предотвращают стеноз сосудов.

Статистика:

Трансмуральный инфаркт чаще встречается у мужчин. Соотношение, примерно 4:1, как и в случае с прочими формами болезнетворного процесса. Женщины страдают реже, но летальность состояния почти в три раза выше.

Симптомы

Признаки зависят от локализации очага деструкции. Стандартная клиническая картина включает в себя такие моменты:

- Боли в грудной клетке. В 60% ситуаций невыносимые, жгучие, давящие. Колющие много реже. Нитроглицерин помогает, но только частично. На фоне дыхания интенсивность не меняется, физическая активность дает усиление симптоматики. Возможен и другой вариант. Боли слабые, но длительные, навязчивые. Более получаса. Оба признака — основание для вызова скорой помощи.

- Одышка в состоянии покоя. При физической нагрузке проявление усиливается, приводит к неврологическим нарушениям вроде потемнения в глазах и прочих.

- Тахикардия. Увеличение частоты сердечных сокращений. До 120-150 ударов в минуту. Спустя несколько часов, по мере омертвения ткани, сменяется обратным процессом — урежением пульса до 50 уд. в мин и менее. При этом симптоматика стихает вообще, по ходу прогрессирования состояния. Это негативный прогностический признак. Период мнимого благополучия предшествует смерти пациента.

- Нарушения сознания. Обмороки, синкопальные состояния. Могут возникать неоднократно в течение нескольких часов.

- Головная боль. Интенсивная или средняя, локализуется в затылочной области, темени, висках.

- Вертиго. Пациент не способен устоять на ногах принимает вынужденную позу.

- В течение нескольких суток — периферические отеки, боли в пояснице.

- Бледность кожных покровов и слизистых оболочек.

- Цианоз носогубного треугольника. Посинение области вокруг рта.

- Усталость, сонливость. В первый момент возникает паническая атака. Чувство сильного страха, повышение психомоторной активности.

Существует несколько атипичных форм инфаркта:

- Так, абдоминальная дает клинические признаки острого живота. Пациентов зачастую ложно принимают за гастроэнтерологических и везут в соответствующее отделение больницы. Время уходит, процесс прогрессирует.

- Дыхательная дает выраженное удушье. Смерть может наступить в результате асфиксии.

- Аритмические разновидности возникают, преимущественно, при поражении левого желудочка.

- Неврологическая или цереброваскулярная форма ассоциирована с обмороками, дефицитарными явлениями, головной болью и проявлениями со стороны мозга.

Инфаркт нижней стенки миокарда обуславливает богатую клиническую картину: боли, одышка, нарушения сознания и прочие моменты.

Методы лечения

В первые несколько часов пациента госпитализируют в кардиологическое отделение стационара. Необходимы срочные мероприятия по стабилизации состояния. Времени на раздумья нет.

Перечень диагностических мер минимален: ЭКГ, оценка артериального давления, частоты сердечных сокращений, аускультация и прощупывание пульса.

Затем показано применение Эпинефрина, Адреналина для восстановления ЧСС. Есть у метода и обратный эффект — возможна асистолия (остановка сердца), потому целесообразность определяют обширностью поражения.

Болевой синдром купируется Нитроглицерином, наркотическими анальгетиками и препаратами неопиоидного ряда. Зависит от интенсивности дискомфорта. Эмболия устраняется посредством приема тромболитиков.

После первичных мероприятий больного переводят в реанимацию. Назначают кардиопротекторы, средства для восстановления мозгового кровотока, обезболивающие, диуретики по мере необходимости.

Устранение первопричины состояния показано в краткосрочной перспективе, после частичной компенсации. Проблему представляют операции. Пациент с перенесенным инфарктом может не выдержать наркоза. Вопрос решается после тщательно оценки.

Прогноз

Зависит от обширности поражения, возраста пациента, семейной истории, индивидуального анамнеза, привычек и образа жизни, основной причины отклонения от нормы. Учитываются факторы в совокупности.

Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда имеет худший прогноз, выживаемость порядка 20% в перспективе 5-ти лет. При этом первичное неотложное состояние летально в 10% ситуаций (при мелких очагах).

Сказать точно, дать какую-то конкретику сможет только ведущий специалист после тщательной оценки общего состояния. Не всегда сразу. Усредненных выкладок не существует.

Но в целом трансмуральная форма не самый худший клинический вариант.

Возможные осложнения

Причины смерти человека:

- Остановка сердца в результате критического падения сократительной способности, кровообращения в миокарде. В 90% случаев уносит жизнь пациента именно этот фактор. Асистолия на фоне инфаркта не купируется и не поддается коррекции.

- Инсульт. Острый некроз церебральных тканей. Даже в случае успешного лечения остается неврологический дефект.

Чуть реже прочие моменты. Дыхательная недостаточность и асфиксия, другие.

В заключение

Трансмуральный ИМ — это нарушение питания миокарда, отмирание активных тканей. Поражение затрагивает все слои мышечного органа, а не только средний (миокард) как это бывает при других видах инфаркта.

Существует масса вариантов патологического процесса. Лечение начинается в течение нескольких часов, только тогда есть шансы на частичную компенсацию.

Площадь поражения и локализация играют наибольшую роль при прогнозировании исхода.

Источник

Содержание:

Инфаркт миокарда (ИМ) – самая серьезная клиническая форма ишемии сердца. Это острое, угрожающее жизни, состояние, обусловленное относительным либо абсолютным недостатком кровоснабжения определенной части миокарда вследствие тромбоза коронарной артерии, в результате чего формируется очаг некроза, т.е. область с отмершими клетками – кардиомиоцитами.

Инфаркт сердца – одна из ведущих причин смертности населения планеты. Его развитие напрямую зависит от возраста и пола человека. В связи с более поздним появлением атеросклероза у женщин инфаркты диагностируются у них в 3–5 раз реже, чем у мужчин. В группу риска попадают все представители мужского пола, начиная с 40-летнего возраста. У людей обоих полов, перешедших рубеж 55–65 лет, заболеваемость примерно одинакова. По статистике 30–35% всех случаев острого инфаркта сердечной мышцы заканчиваются летальным исходом. До 20% внезапных смертей вызваны этой патологией.

Причины инфаркта

Главные причины развития ИМ:

- Атеросклероз сосудов сердца, в частности коронарных артерий. В 97% случаев атеросклеротическое поражение стенок сосудов приводит к развитию ишемии миокарда с критическим сужением просвета артерий и длительным нарушением кровоснабжения миокарда.

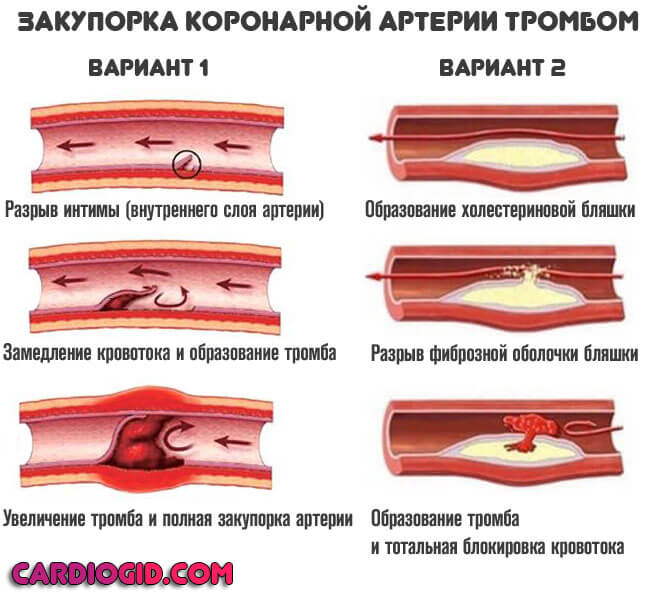

- Тромбоз сосудов, к примеру, при коронарите различного генеза.Полное прекращение кровоснабжениямышцы происходит вследствиеобтурации (закупорки) артерий или мелких сосудов атеросклеротической бляшкой или тромбом.

- Эмболия венечных артерий, например, при септическом эндокардите, реже заканчивается образованием некротического очага, тем не менее являясь одной из причин формирования острой ишемии миокарда.

Нередко встречается сочетание вышеперечисленных факторов: тромб закупоривает спастически суженный просвет артерии, пораженной атеросклерозом или формируется в области атеросклеротической бляшки, выпяченной из-за произошедшего кровоизлияния в ее основание.

- Пороки сердца. Коронарные артерии могут отходит от аорты вследствие формирования органического поражения сердца.

- Хирургическая обтурация. Механическое вскрытие артерии или ее перевязка во время проведения ангиопластики.

Факторы риска инфаркта миокарда:

- Пол (у мужчин чаще).

- Возраст (после 40–65 лет).

- Стенокардия.

- Порок сердца.

- Ожирение.

- Сильный стресс или физическое перенапряжение при имеющейся ИБС и атеросклерозе.

- Сахарный диабет.

- Дислипопротеинемия, чаще гиперлипопротеинемия.

- Курение и прием алкоголя.

- Гиподинамия.

- Артериальная гипертония.

- Ревмокардит, эндокардит или другие воспалительные поражения сердца.

- Аномалии развития коронарных сосудов.

Механизм развития инфаркта миокарда

Течение болезни делится на 5 периодов:

- Прединфарктный (стенокардия).

- Острейший (острая ишемия сосудов сердца).

- Острый (некробиоз с формированием некротической области).

- Подострый (стадия организации).

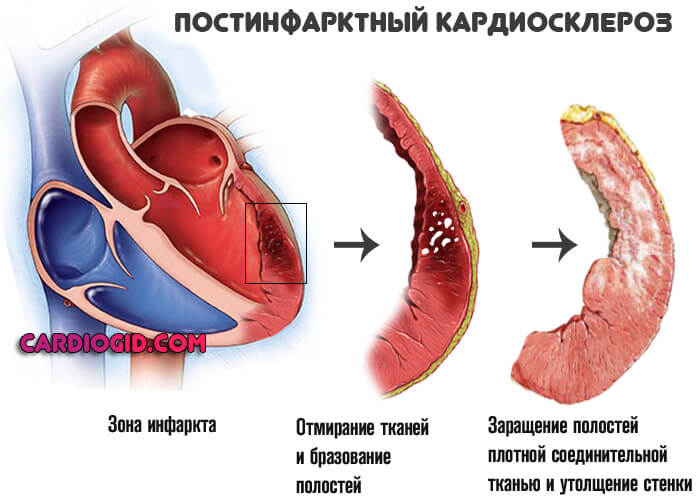

- Постинфарктный (образование рубца в месте некроза).

Последовательность патогенетических изменений:

- Нарушение целостности атеросклеротического отложения.

- Тромбоз сосуда.

- Рефлекторный спазм поврежденного сосуда.

При атеросклерозе избыточный холестерин откладывается на стенках сосудов сердца, на которых образуются липидные бляшки. Они сужают просвет пораженного сосуда, замедляя кровоток по нему. Различные провоцирующие факторы, будь то гипертонический криз или эмоциональное перенапряжение, приводят к разрыву атеросклеротического отложения и повреждению сосудистой стенки. Нарушение целостности внутреннего слоя артерии активирует защитный механизм в виде свертывающей системы организма. К месту разрыва прилипают тромбоциты, из которых формируется тромб, закупоривающий просвет сосуда. Тромбоз сопровождается выработкой веществ, приводящих к спазмированию сосуда в области повреждения либо по всей его длине.

Клиническое значение имеет сужение артерии на 70% размера ее диаметра, при этом просвет спазмируется до такой степени, что кровоснабжение не может быть компенсировано. Это возникает вследствие атеросклеротических отложений на стенки сосудов и ангиоспазма. В результате нарушается гемодинамика области мышцы, получающей кровь через поврежденное сосудистое русло. При некробиозе страдают кардиомиоциты, недополучая кислород и питательные вещества. Нарушается метаболизм и функционирование сердечной мышцы, ее клетки начинают отмирать. Период некробиоза длится до 7 часов. При незамедлительно оказанной в этот промежуток времени медицинской помощи происходящие изменения в мышце могут быть обратимы.

При формировании некроза в пораженной области восстановить клетки и повернуть процесс вспять невозможно, повреждения приобретают необратимый характер. Страдает сократительная функция миокарда, т.к. некротизированная ткань не участвует в сокращении сердца. Чем обширнее область поражения, тем сильнее снижается сократимость миокарда.

Единичные кардиомиоциты или небольшие их группы гибнут спустя примерно 12 часов от начала острого заболевания. Через сутки микроскопически подтверждается массовое омертвление клеток сердца в зоне поражения. Замещение области некроза соединительной тканью начинается через 7–14 дней от начала инфаркта. Постинфарктный период продолжается 1,5–2 месяца, в течение которых окончательно формируется рубец.

Передняя стенка левого желудочка – наиболее частое место локализации некротической зоны, поэтому в большинстве случаев выявляется трансмуральный ИМ именно этой стенки. Реже поражается верхушечная область, задняя стенка или межжелудочковая перегородка. Инфаркты правого желудочка в кардиологической практике встречаются редко.

Классификация инфаркта миокарда

Относительно размера поражения ткани инфаркт миокарда бывает:

- Мелкоочаговый. Формируется один или несколько маленьких по размеру некротических участков. Диагностируется в 20% случаев от общего числа инфарктников. У 30% пациентов мелкоочаговый инфаркт трансформируется в крупноочаговый.

- Крупноочаговый (чаще трансмуральный). Образуется обширная область некроза.

По глубине некротического поражения различают:

- Трансмуральный. Некротическая область охватывает всю толщу миокарда.

- Субэпикардиальный. Участок с отмершими кардиомиоцитами прилегает к эпикарду.

- Субэндокардиальный. Некроз сердечной мышца в районе прилегания к эндокарду.

- Интрамуральный. Участок некроза находится в толще левого желудочка, но не доходит до эпикарда или эндокарда.

В зависимости от кратности возникновения:

- Первичный. Возникает первый раз.

- Повторный. Развивается через 2 месяца или позже после начала первичного.

- Рецидивирующий. Появляется на стадии формирования рубцовой ткани первичного инфаркта, т.е. в течение первых 2 мес. от первичного острого поражения миокарда.

Относительно локализации процесса:

- Левожелудочковый.

- Правожелудочковый.

- Септальный, или инфаркт межжелудочковой перегородки.

- Сочетанный, к примеру переднебоковой ИМ.

Отталкиваясь от электрокардиологических изменений, фиксируемых на кардиограмме:

- Q-инфаркт. Электрокардиограмма фиксирует сформировавшийся патологический з. Q или желудочковый комплекс QS. Изменения характерны для крупноочаговых ИМ.

- Не Q-инфаркт с инверсией з. Т и без патологии з. Q. Чаще встречается при мелкоочаговых инфарктах.

В зависимости от развития осложнений:

- Неосложненный.

- Осложненный.

Формы острого ИМ, относительно наличия и места расположения болей:

- Типичная. Боль сосредоточена в прекардиальной либо загрудинной области.

- Атипичная. Форма заболевания с атипичной локализацией болей:

Периоды заболевания:

- Острейший.

- Острый.

- Подострый.

- Постинфарктный.

Симптомы инфаркта миокарда

Интенсивность и характер болевых ощущений зависят от нескольких факторов: размера и локализации некротического очага, а также стадии и формы инфаркта. У каждого пациента клинические проявления различны в силу индивидуальных особенностей и состояния сосудистой системы.

Признаки типичной формы инфаркта миокарда

Яркая клиническая картина с типичным и выраженным болевым синдромом наблюдается при крупноочаговом (трансмуральном) инфаркте сердца. Течение болезни разделяю на определенные периоды:

- Прединфарктный, или продромальный период. У 43–45% инфарктников этот период отсутствует, т.к. болезнь начинается внезапно. Большинство пациентов перед инфарктом отмечают учащение приступов стенокардии, загрудинные боли становятся интенсивными и продолжительными. Изменяется общее состояние – снижается настроение, появляется разбитость и страх. Эффективность антиангинальных средств значительно снижается.

- Острейший период (от 30 мин до нескольких часов). При типичной форме острый инфаркт сопровождается нестерпимой загрудинной болью с иррадиацией в левую сторону туловища – руку, нижнюю челюсть, ключицу, предплечье, плечо, область между лопатками. Редко под лопатку или левое бедро. Боли могут быть жгучими, режущими, давящими. Некоторые ощущают распирание в груди или ломоту. В течение нескольких минут боль достигает своего максимума, после чего сохраняется до часа и дольше, то усиливаясь, то ослабевая.

- Острый период (до 2 суток, при рецидивирующем течении до 10 дней и дольше). У подавляющего большинства больных ангинозная боль проходит. Ее сохранение свидетельствует о присоединении эпистеноперикардиального перикардита либо о продолжительном течении ИМ. Нарушения проводимости и ритма сохраняются, также как и артериальная гипотензия.

- Подострый период (длительность – 1 мес). Общее состояние пациентов улучшается: температура нормализуется, проходит одышка. Полностью или частично восстанавливается сердечный ритм, проводимость, звучность тонов, но блокада сердца регрессу не поддается.

- Постинфарктный период – завершающий этап течения острого ИМ, длящийся до 6 месяцев. Некротическая ткань окончательно заменяется плотным рубцом. Сердечная недостаточность устраняется за счет компенсаторной гипертрофии сохранившегося миокарда, но при обширной площади поражения полная компенсация невозможна. В этом случае проявления сердечной недостаточности прогрессируют.

Начало боли сопровождается сильной слабостью, появлением обильного липкого (профузного) пота, чувством страха смерти, учащением сердцебиения. При физикальном обследовании выявляется бледность кожи, липкий пот, тахикардия и другие нарушения ритма (экстрасистолия, фибрилляция предсердий), возбуждение, одышка в покое. В первые минуты повышается артериальное давление, потом резко понижается, что свидетельствует о развивающейся недостаточности сердца и кардиогенном шоке.

При тяжелом течении развивается отек легких, иногда сердечная астма. Тоны сердца при аускультации приглушены. Появление ритма галопа говорит о левожелудочковой недостаточности, от степени выраженности которой зависит аускультативная картина легких. Жесткое дыхание, хрипы (влажные) подтверждают застой крови в легких.

Ангинозная боль в этом периоде нитратами не купируется.

В результате перифокального воспаления и некроза появляется лихорадка, сохраняющаяся на протяжении всего периода. Температура поднимается до 38,50 С, высота ее подъема зависит от размера некротического очага.

При мелкоочаговом инфаркте мышцы сердца симптоматика менее выражена, течение болезни не такое четкое. Редко развивается недостаточность сердца. Аритмия выражается в умеренной тахикардии, которая бывает не у всех больных.

Признаки атипичных форм инфаркта миокарда

Подобные формы характеризуются нетипичной локализацией болей, затрудняющей своевременную установку диагноза.

- Астматическая форма. Характерен кашель, приступы удушья, проливной холодный пот.

- Гастралгическая (абдоминальная) форма проявляется болями в эпигастральной области, рвотой, тошнотой.

- Отечная форма бывает при массивной очаге некроза, приводящем к тотальной сердечной недостаточности с отеками, одышкой.

- Церебральная форма характерна для пожилых пациентов с выраженным атеросклерозом не только сердечных, но и мозговых сосудов. Проявляется клиникой ишемии головного мозга с головокружениями, потерей сознания, шумом в ушах.

- Аритмическая форма. Единственным ее признаком может быть пароксизмальная тахикардия.

- Стертая форма отличается отсутствием жалоб.

- Периферическая форма. Боли могут быть только в руке, подвздошной ямке, нижней челюсти, под лопаткой. Иногда опоясывающая боль схожа с болями, возникающими при межреберной невралгии.

Осложнения и последствия инфаркта миокарда

- Тромбоз в желудочках.

- Острый эрозивный гастрит.

- Острый панкреатит либо колит.

- Парез кишечника.

- Желудочное кровотечение.

- Синдром Дресслера.

- Острая, а в дальнейшем хроническая прогрессирующая недостаточность сердца.

- Кардиогенный шок.

- Постинфарктный синдром.

- Эпистенокардиальный перикардит.

- Тромбоэмболии.

- Аневризма сердца.

- Отек легких.

- Разрыв сердца, приводящий к его тампонаде.

- Аритмии: пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, внутрижелудочковая блокада, фибрилляция желудочков и другие.

- Инфаркт легких.

- Пристеночный тромбоэндокардит.

- Психические и нервные расстройства.

Диагностика инфаркта миокарда

Анамнез болезни, электрокардиографические признаки (изменения на ЭКГ) и характерные сдвиги ферментативной активности в сыворотке крови являются основным критериями при диагностике острого ИМ.

Лабораторная диагностика

В первые 6 часов острого состояния в крови выявляется повышенный уровень белка – миоглобина, участвующего в транспортировке кислорода внутрь кардиомиоцитов. В течение 8–10 часов больше чем на 50% увеличивается креатинфосфокиназа, показатели активности которой нормализуются к концу 2 суток. Этот анализ повторяют каждые 8 часов. Если получают троекратный отрицательный результат, то инфаркт сердца не подтверждается.

На более позднем сроке необходим анализ на определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Активность этого фермента увеличивается спустя 1–2 суток от начала массового омертвления кардиомиоцитов, по прошествии 1–2 недель приходит в норму. Высокой специфичностью отличается повышение изоформ тропонина, увеличение уровня аминотрансфераз (АСТ, АЛТ). В общем анализе – повышение СОЭ, лейкоцитоз.

Инструментальная диагностика

ЭКГ фиксирует появление отрицательного з. Т либо его двухфазность в определенных отведениях (при мелкоочаговом ИМ), патологии комплекса QRS или з. Q (при крупноочаговом ИМ), а также различные нарушения проводимости, аритмии.

Электрокардиография помогает определить обширность и локализацию области омертвения, оценить сократительную способность сердечной мышцы, выявить осложнения. Рентгенологическое исследование малоинформативно. На поздних этапах проводят коронарографию, выявляющую место, степень сужения или непроходимости коронарной артерии.

Лечение инфаркта миокарда

При подозрении на инфаркт сердца срочно вызывают скорую помощь. До приезда медиков нужно помочь больному принять полусидячее положение с согнутыми в коленях ногами, ослабить галстук, расстегнуть одежду, чтобы она не стягивала грудь и шею. Открыть форточку или окно для доступа свежего воздуха. Под язык положить таблетку аспирина и нитроглицерина, которые предварительно измельчить или попросить больного их разжевать. Это необходимо для более быстрого всасывания действующего вещества и получения скорейшего эффекта. Если ангинозные боли не прошли от одной таблетки нитроглицерина, то его следует рассасывать через каждые 5 минут, но не больше 3 таблеток.

Больной с подозрением на инфаркт сердца подлежит незамедлительной госпитализации в кардиологическую реанимацию. Чем раньше реаниматологи начнут лечение, тем благоприятнее дальнейший прогноз: можно предупредить развитие ИМ, предотвратить появление осложнений, сократить площадь очага некроза.

Основные цели первоочередных лечебных мероприятий:

- снятие болевого синдрома;

- ограничение некротической зоны;

- предотвращение осложнений.

Купирование болевых ощущений – один из важнейших и неотложных этапов лечения ИМ. При неэффективности таблетированного нитроглицерина, его вводят в/в капельно либо наркотический анальгетик (например, морфин) + атропин в/в. В некоторых случаях проводят нейролептанальгезию – в/в нейролептик (дроперидол) + анальгетик (фентанил).

Тромболитическая и антикоагулянтная терапия направлена на сокращение зоны некроза. Впервые сутки от появления первых признаков инфаркта для рассасывания тромба и восстановления кровотока возможно проведение процедуры тромболизиса, но для предотвращения гибели кардиомиоцитов эффективнее ее делать в первые 1–3 часа. Назначают тромболитические препараты – фибринолитики (стрептокиназа, стрептаза), антиагреганты (тромбо-АСС), антикоагулянты (гепарин, варфарин).

Антиаритмическая терапия. Для устранения нарушений ритма, сердечной недостаточности, восстановления метаболизма в ткани сердца применяют антиаритмические препараты (бисопролол, лидокаин, верапамил, атенолол), анаболики (ретаболил), поляризующую смесь и т.д.

Для лечения острой недостаточности сердца используют сердечные гликозиды (коргликон, строфантин), диуретики (фуросемид).

Для устра