Как спасти маму от инсульта

Здравствуйте, читатели блога. Сегодняшняя статья отличается от остальных. В ней я расскажу о личных проблемах, о тех испытаниях, которые мне недавно подбросила жизнь.

Дело в том, что у моей мамы случился инсульт. Для меня это был удар, к которому я не был готов. В последнее время я занимался саморазвитием, изучением, того как стать здоровым и счастливым, много собирал информации о том как лечить болезни традиционными и нетрадиционными способами. Пропагандировал и сам следовал здоровому образу жизни, помогал людям. И не уберег родную мать.

Конечно, я ее предупреждал о проблемах, которые у нее имеются. Но не думал, что зайдет так далеко. Она мне просто не поверила и не хотела следовать моим рекомендациям. Но мне нужно было быть понастойчивее, убедить ее. У нее было высокое давление и сколько ее помню, она мучилась шейным остеохондрозом. Я знал, что одна из основных причин гипертонии это зажатость кровеносных сосудов вследствие остеохондроза. Предлагал ей заняться своей шеей, в частности выполнять специальную гимнастику. Благо на пенсии время предостаточно. Она не верила в гимнастику и не хотела ее делать. Думала, лекарства решат ее проблемы. Я пока не стал настаивать, думал, поговорю об этом позже, потом попытаюсь убедить ее. Не успел.

Случился инсульт. Да, она осталась жива, но я прекрасно понимаю, что такое инсульт, какие могут быть последствия и что следующий удар может случиться в любое время. Я сильно переживал по этому поводу и впал в уныние.

Многие скажут, ну что в этом такого, нужно смириться с тем, что в пожилом возрасте всякое бывает, наши родители болеют и уходят. Да, но у меня с матерью очень сильная энергетическая и духовная связь и ее боль по тонким связям передалась мне. Я сам почувствовал ее переживания, сожаления, тяжесть и туман в сознании, непереносимый страх смерти. Также я винил себя за то, что ничего не смог сделать, хотя знал, как ей помочь.

Мне было очень тяжело. Скажу честно, это было одно из самых сильных переживание в моей жизни. Наступила депрессия, которая когда-то была уже у меня, и я думал, что она никогда больше не вернется. Так продолжалась несколько дней.

Но потом все же осознание, сила духа проснулись во мне, и я взял себя в руки. Вот тут я в очередной раз четко ощутил, какую благодатную роль играют в нашей жизни занятия медитацией, развитие осознанности и накопление личной силы. Можно сказать, они вытащили меня из этого болота. Это будет интересно тем читателям, которые читают про медитацию, занимаются ее или хотят заняться, но не понимают, что она может дать. А дает она многое и в этот раз она меня снова спасла. Вернее спасла осознанность, которая нарабатывается в медитации.

Страх, злость, вперемешку с беспокойством и другие отрицательные чувства, которые я испытывал в первое время, на самом деле продуктивны. Они нужны человеку, чтобы заставить его шевелиться, что-то делать, находить выход. Но наша психика усиливает эти чувства во много раз, накручивает, строит в голове неприятные сценарии развития, приводя к непереносимой душевной боли.

Если бы я много лет не занимался йогой и медитацией, эта боль поглотила бы меня. Я бы впал в долгую депрессию, перестал что-либо делать, натворил бы каких-нибудь глупостей, поссорился бы с женой и детьми, а также уж точно приобрел какую-нибудь болезнь тела или даже психики. Я бы просто сошел с ума.

Да, со временем бы боль утихла. Время, как говорится, лечит. Но все же такие потрясения оставляют свой след в теле или в психике. Обычно человек после сильных потрясений в жизни приобретает хроническую болезнь или оставляет в своей душе камень, который будет по жизни тянуть его на дно.

У меня этого не произошло. Когда все это случилось, конечно, в первые дни душевная боль и депрессия поглотили меня. Но потом случилось необычное переживание и внутри что-то переключилось. И это произошло как бы само по себе, сознание само вышло на другой режим, я лишь своим намерением позже помогал ему. Это тренированное осознанность взяло вверх над болезненными чувствами.

Просто в какой-то миг сознание вспомнило, что может отделяться от любых проявлений психики. Чувства, эмоции, мысли не есть мы. Мы что-то большее. Высшее сознание способно быть отрешенным, ясным наблюдателем. Внутри нас всегда есть душевный покой, умственная тишина, приводящие к трезвому, спокойному взгляду на мир. Мы просто в повседневности сливаемся с продукцией психики, не замечая это высшее сознание, наше настоящее я.

Мое сознание как бы отделилось от той душевной боли, которая затмила мой разум и сердце. Конечно, боль не отступала. Она пыталась забрать мое внимание, и я это наблюдал. Я видел, как мое внимание поглощается всеми отрицательными чувствами и эмоциями, как сознание из-за этого сужается. Как тело остро и болезненно реагирует на стресс, приводя внутри к зажимам, блокам, будущим болезням.

Все это во мне было, оно не исчезло, боль разрывала меня изнутри. Но теперь я за всеми этими процессами наблюдал. Я был не участник, я был зритель. Я наблюдал, как осознание боролось с эмоциями. Это как бы была даже не борьба, а смена состояний сознания.

Боль и замутненность, узость сознания сменялись незначительными проблесками ясности сознания, трезвым взглядом на вещи, спокойствием и расслаблением. Все это продолжалось несколько дней. Затем осознание все же взяло вверх, и я отпустил боль. Я успокоился. Я перестал бороться с ситуацией внутри себя. Смирился с тем, что у мамы случился инсульт, принял истинное положение дел.

Только после этого голова прояснилась, я взял себя в руки и стал думать. Я понемногу начал набирать информацию, стал читать про инсульт, что нужно делать, чтобы избежать повторного приступа. Первое что я нарыл, подтвердили мои догадки. Одна из причин инсульта это зажатость кровеносных сосудов в шеи из-за остеохондроза. Врачи об этом не говорят. Также есть другие причины, с которыми я также буду разбираться.

В общем, я составил для себя план действий. Буду поднимать маму на ноги, делать все, чтобы повторного приступа не было. Появилась энергия к действию, решительность. Я понял, что это урок, который я должен пройти, чтобы чему-то научиться и стать сильнее. Видите, как развитие осознанности в медитации помогла мне.

Если бы не она, я бы впал в депрессию, опустил бы руки, не смог бы адекватно читать информацию об инсульте (поначалу читая, меня просто сжимало и выворачивало) и уж точно заработал бы себе гастрит или другую болезнь. Я чувствовал, как сжимается желудок и также не мог есть. А кушать при стрессе это прямая дорога к гастриту, язве и даже к раку. Так что друзья мои, занимайтесь медитацией. Она в любом случае улучшит вашу жизнь.

А сейчас я пока оставил многие свои дела, также пока нет творческой энергии, писать серьезные тексты. Поэтому книгу о йоге, писать, которую многие ждут, я прекратил. Извините, надеюсь, в скором будущем продолжу работу. Над сайтом работать нужно, иначе Яндексу это может не понравится, но на серьезные статьи на тему саморазвития нет пока творческих сил. Буду пока писать общие статью про здоровье. Также планирую написать что-нибудь про инсульт, пока набираю информацию. Врачи, к сожалению, многое не говорят, да и сами не знают.

Вот такие дела. Я излил вам душу и мне стало легче.

Спасибо, что прочитали до конца.

Когда я вез маму в больницу, внутри все перевернулось, и я почувствовал взгляд смерти. Почему-то сразу вспомнилась песня Шевчука “Беда”. Предлагаю вам ее сегодня послушать.

Берегите своих близких, делайте им добро. Обычно мы понимаем, как сильно мы их любим, когда они уходят от нас. Банальные слова, но начинаешь их понимать по-настоящему, когда сам через это проходишь.

Источник

Почему в наше время родственные отношения все больше осложняются материальными? Где прежнее человеческое отношение? Почему среди одиноких стариков и в домах престарелых все больше тех людей, у которых на самом деле есть и дети, и внуки?

Молодое поколение стало такое черствое или все же здесь вина двух сторон? Давайте разберемся, а пока письмо:

фото яндекс

“Мне 24 года. У меня есть две старшие сестры. К примеру Настя (34) и Оля (26). Нашу мать разбил инсульт и она парализована. Отца давно нет в живых. На днях мне позвонила тётка и сказала что мать из больницы выписывают. И оказывается я должна забрать её. У Насти четверо детей- она не может. Оля тоже, т.к. у неё муж против. А т.к. я бездетная и одна живу за ней досматривать, по их логике должна я. Я бы и согласилась, но есть обида. Насте мама купила квартиру, разменяв нашу трёшку на двушку и полуторку. На Олю переписала позже ту самую двушку, а мне было сказано искать мужа с квартирой. Я взяла себе ипотеку, работая до седьмого пота чуть больше года назад. Теперь ей негде жить и она вспомнила обо мне. Ну и где справедливость?”

Справедливости, дорогие читатели, нет и, возможно, не будет. Многие люди сами не замечают, как делают из одних детей любимчиков, которых не хотят обременять уходом за собой, а про других думают, что им совесть не позволит бросить родителей, даже если те все время ставили их на второй план.

Читайте: Одному ребенку – квартиру, другому – выносить горшки

Хуже всего то, что нередко такое поведение родителей неосознанное. Они помогают одному ребенку больше, просто потому что считают, что ему по жизни труднее. А другому легче – поэтому пусть он все сам, а слабенький живет на всем готовом. Потом они удивляются, почему сильный не хочет с ними общаться, а слабый не помогает в старости – ну а что, он-то привык, что помогают только ему.

Буквально 2 недели назад я была на дне рождения маминой знакомой. И там пожилая пара хотела продать квартиру, чтобы купить загородный дом. И вот они переживают, что младший сын откажется давать свое согласие на продажу, поэтому они хотят оставить ему машину и 1 миллион. При этом никто даже не подумал о старшем сыне, который вообще-то имеет ту же долю. Потому что в их семье так: младший – непутевый, ему надо помогать, а старший – молодец, всего сам добьется. И никому в голову не приходит, что старший вкалывает как проклятый и все равно не миллионер, а младший только и знает, что встревает в проблемы и нигде не работает.

Но к кому они придут за помощью, если что? Ответ очевиден.

Но говорить о таких вещах бесполезно – никто даже слушать не будет. “Родители это святое!” – будут кричать они. Да кто же спорит. Но это все же не повод творить произвол, считая, что дети до седых волос это собственность родителей и они не имеют ни права голоса, ни права обижаться.

Мы это видим, когда родители – особенно свекровь – вмешивается в жизнь молодой семьи, считая, что родители важнее жены и детей. Такой же произвол они творят и со всем остальным, полагая, что у ребенка нет никаких чувств.

Разумеется, родственные отношения выше этого. Конечно.

Но…

Если из года в год показывать ребенку, что он для тебя на последнем месте после брата или сестры, то постепенно родственные чувства начнут затухать. Это не один момент внезапно проснувшегося эгоизма, а накопленное годами чувство отверженности.

Мать автора письма поступила также – специально или не подумав. В результате получила двух неблагодарных дочерей, которые привыкли, что мать помогает им, а не они ей. И третью обиженную дочь, которую сейчас делают крайней.

В завершении вот такой комментарий другой девушки, оказавшейся в похожей ситуации:

“а у родителей совесть есть, когда они одному – золото, а другому – г..о? Либо уж никому ничего, либо все – и блага, и заботы – поровну. А то где логика, когда один порхает и радуется жизни, да еще имея родительскую недвижимость, а второй судно выносит и даже “спасибо” за это не слышит? Получается, родители себе не детей родили, которых нужно любить одинаково, а принца и раба?”.

Источник

А именно так, к сожалению, и происходит: по новым правилам, пациентов, перенёсших инсульт, если у них не наблюдается каких-либо ухудшений в состоянии здоровья, выписывают из больницы на 10‑й день пребывания. Дальше всё ложится на плечи родственников.

Обещанного три года ждут

Конечно, лучше было бы определить перенёсшего инсульт человека в реабилитационный центр, где ему оказывалась бы вся необходимая для восстановления здоровья помощь. К этому выводу пришла и я, когда после перевоза мамы из больницы домой в первую же ночь мне пришлось вызвать «скорую». В результате мама вновь оказалась в больнице, где её продержали около двух недель, за которые я, подняв на ноги всех знакомых, получила несколько наводок на реабилитационные центры.

Согласно официальным документам, инсультники могут пройти восстановление в государственном реабилитационном центре бесплатно, однако, как мне сказали, на ожидание свободного места может уйти не меньше двух месяцев.

Остальные центры платные. В некоторых день пребывания стоит 12 тысяч рублей и больше (в зависимости от состояния пациента и его нужд). В одном из тех, куда я обратилась, мне насчитали, что в день мне придётся платить 16 500 рублей.

Есть центры значительно дешевле — с начальной ценой 3 тысячи рублей за нахождение там, а остальные услуги за отдельную плату. Этот вариант мне показался приемлемым, и я договорилась о встрече с заведующей. Однако после беседы с ней, во время которой мне были заданы вопросы «А кто будет ухаживать за вашей мамой?» и «У нас занятия только один раз в день, а надо два. Кто будет заниматься дополнительно?», я поняла, что, даже заплатив за реабилитацию, буду вынуждена сама делать всё то же самое, что делала на протяжении маминой болезни: менять подгузники, протирать от пролежней, заниматься с ней физической зарядкой, а также собственными усилиями пытаться вернуть ей способность говорить и жить так, как она жила раньше.

Сплошные проблемы

Итак, для первого этапа реабилитации я выбрала домашние условия. Ведь дома, как известно, даже стены помогают.

Замечу сразу, что для родственников инсультных больных очень важно научиться принимать решения за своих подопечных. А это не так уже легко. Особенно тогда, когда заботиться приходится о родителях. Установку на старшинство в таких ситуациях надо сломать без робости и стеснения. Теперь не мама, а я отвечаю за всё, что происходит с ней и со мной.

Со списком необходимых маме лекарственных препаратов, полученных от её лечащего врача в стационаре, логопедическим пособием для восстановления речевой функции и списком физических упражнений и при поддержке патронажных доктора и фельдшера из районной поликлиники (такая служба появилась 1 октября) я была уверена, что мы с мамой вооружены против последствий инсульта на 100 процентов.

Однако патронажный врач заявил, что будет навещать нас раз в три месяца, а фельдшер — раз в полтора месяца. Невролог сможет прийти только через две недели. Ни логопед, ни специалист по лечебной физкультуре на дом ходить не будут.

Смена ролей

Но опустить руки и сказать «Я сделала всё, что могла!» я не имела права. И тогда я подумала, что мы с мамой будем играть в «Дочки-матери». Так наш дом заполнился всевозможными лото, домино, пазлами, прописями, раскрасками, предназначенными для самых маленьких детей, а также буквами и цифрами, цветными карандашами, фломастерами, акварельными красками и пластилином. Что-то я купила в магазине, что-то мне досталось от друзей и родственников.

Вряд ли родители обидятся на то, что вы относитесь к ним как к детям. В этот момент они действительно чувствуют себя детьми и рады, когда с ними занимаются чем-то интересным. По крайней мере я вижу, что мама ждёт наших занятий. Что-то ей нравится больше, в чём-то она более успешна, что-то даётся с трудом.

Но разнообразная творческая деятельность даёт хорошие плоды. Мама уже реже делает ошибки в названии цветов и форм, чаще стала правильно выполнять то, что я прошу её сделать, узнаёт буквы и уже считает самостоятельно до восьми.

Курс на позитив

Физическим упражнениям мы тоже стараемся придать форму игры. Помогая ей делать зарядку или массируя ей спину, я предлагаю ей петь вместе со мной, повторять за мной детские стишки, считалочки, скороговорки.

А на днях мы затеяли мытьё хрустальной люстры: её детали мама в состоянии помыть левой рукой. В ближайших планах у нас — замесить тесто и напечь пирожков. Но к этому бы мы не пришли, не будь у нас всех подготовительных занятий. Сейчас мамина левая рука взяла на себя функцию правой и уже успешно с ней справляется!

Ну и конечно, очень важно, чтобы у восстанавливающего здоровье человека была возможность общаться со своими друзьями — по телефону и лично. Даже если мамины подружки звонят и приходят не в самое удобное для нас время, мы всегда им рады. У меня появляется шанс передохнуть, а для мамы это радость!

И вообще побольше радости, улыбок, доброй и позитивной атмосферы в доме, где восстанавливается человек, перенёсший инсульт! Это самое важное правило!

Комментарий специалиста

Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков:

Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков:

— В последние годы наша медицина показывает неплохие результаты в лечении больных, пострадавших от инсульта. Но это касается только госпитального периода лечения. В сосудистых центрах хорошая диагностическая аппаратура, квалифицированные врачи и современные лекарства. Больные реже умирают и выписываются с лучшими результатами. А вот дальше… Дальше всё зависит от семьи. Восстановление больного после инсульта — колоссальная по своей сложности и трудоёмкости задача, для решения которой требуются месяцы и годы. Это квалифицированная работа, расписанная по часам, требующая комплексного подхода (лечебная гимнастика, массаж, занятия с психологом, логопедом, физиотерапия). В полной мере это сделать дома невозможно. Отсюда и результаты: в нашей стране через год после инсульта умирают около 40% больных, а возвращаются к обычной жизни примерно 15%. Бесплатных центров восстановительного лечения мало, но они есть. В них работают знающие люди. Нужно этим пользоваться, пусть даже приходится подождать. Даже при этих условиях 1–2 раза в год можно пройти курс восстановительного лечения. Это существенно улучшает жизнь больных и хотя бы немного уменьшает нагрузку на родственников.

Источник

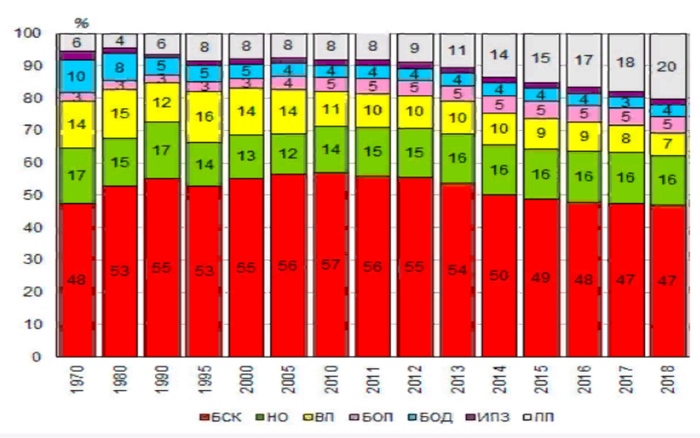

Ðàáîòà áûëà íàïèñàíà â 2019 ïîýòîìó, äàííûå ñòàòèñòèêè âêëþ÷àÿ 2018.

Ðàñïðåäåëåíèå óìåðøèõ â Ðîññèè ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí.

ÁÑÊ – áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ,

ÍÎ – íîâîîáðàçîâàíèÿ,

ÂÏ âíåøíèå ïðè÷èíû,

ÁÎÏ – áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ,

ÁÎÄ – áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, ÈÏÇ íåêîòîðûå èíôåêöèîííûå è ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè,

ÏÏ ïðî÷èå.

Âèäíî ÷òî áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ çàíèìàþò 1 ìåñòî, áîëüøå âñåãî – èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà(ÈÁÑ).

ÈÁÑ ýòî õðîíè÷åñêîå èëè îñòðîå íàðóøåíèå êðîâîñíàáæåíèÿ ìèîêàðäà (ìûøå÷íîãî ñëîÿ ñåðäöà), âîçíèêàþùåå âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî ñíàáæåíèÿ ñåðäöà êèñëîðîäîì.

Èíûìè ñëîâàìè, ìèîêàðä íóæäàåòñÿ â áîëüøåì êîëè÷åñòâå êèñëîðîäà, ÷åì åãî ïîñòóïàåò ñ êðîâüþ. ÈÁÑ ìîæåò ïðîòåêàòü îñòðî (â âèäå èíôàðêòà ìèîêàðäà), à òàêæå õðîíè÷åñêè (ïåðèîäè÷åñêèå ïðèñòóïû).

Íàïðèìåð åñòü òàêàÿ ôîðìà ÈÁÑ:

Âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü – âíåçàïíîå ïðåêðàùåíèå ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðîå íàñòóïàåò âñëåäñòâèå ñåðäå÷íîé ïàòîëîãèè â òå÷åíèå 1 ÷àñà îò íà÷àëà ñèìïòîìîâ.  85-90% ñëó÷àåâ âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü – òÿæ¸ëûé, ìîëíèåíîñíî ïðîòåêàþùèé, âàðèàíò ÈÁÑ.

Ìíîãèõ íå óñïåâàþò ñïàñòè äàæå åñëè ïàöèåíò óæå â ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè.

Áîëåçíü ìîëîäååò, è íå ðåäêîñòü èíôàðêò â 40 è äàæå 30 ëåò.

Áîëåå 90% áîëüíûõ ÈÁÑ èìåþò àðòåðèè ïîðàæ¸ííûå àòåðîñêëåðîçîì.

Àòåðîñêëåðîç ïðîòåêàåò ñêðûòíî äëèòåëüíîå âðåìÿ, ïîêà íå ïðèâåä¸ò ê òàêèì îñëîæíåíèÿì, êàê èíôàðêò ìèîêàðäà, ìîçãîâîé èíñóëüò, âíåçàïíàÿ ñìåðòü, ëèáî ê ïîÿâëåíèþ ñòåíîêàðäèè, õðîíè÷åñêîé “ìîçãîâîé” íåäîñòàòî÷íîñòè, ê ïåðåìåæàþùåéñÿ õðîìîòå. Âíåçàïíîå è íåïðåäñêàçóåìîå âîçíèêíîâåíèå ýòèõ îñëîæíåíèé ñâÿçàíî ñ ðàçðûâîì èëè íàäðûâîì îáîëî÷êè àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè, âåäóùèì ê òðîìáîîáðàçîâàíèþ.

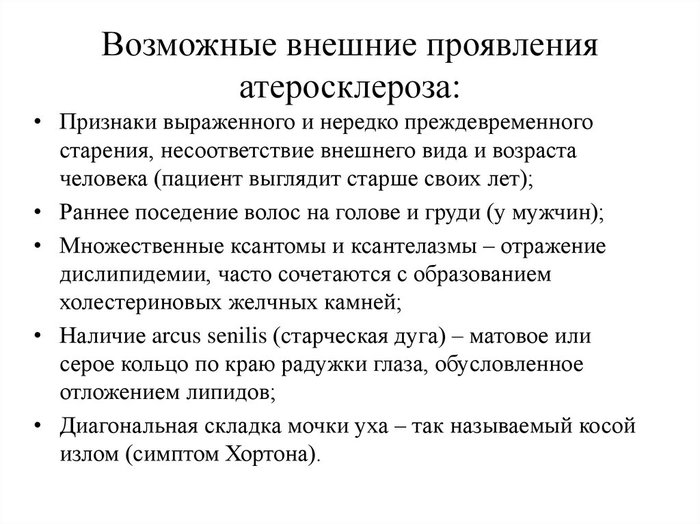

Àòåðîñêëåðîç êîðîíàðíûõ àðòåðèé õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèìïòîìàìè, êîòîðûå íå âñåãäà ïîáóæäàþò ÷åëîâåêà ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ýòè ïðèçíàêè ìîãóò ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä äðóãèå çàáîëåâàíèÿ. Î÷åíü âàæíî, êàê ìîæíî ðàíüøå âûÿâèòü èõ è îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ.

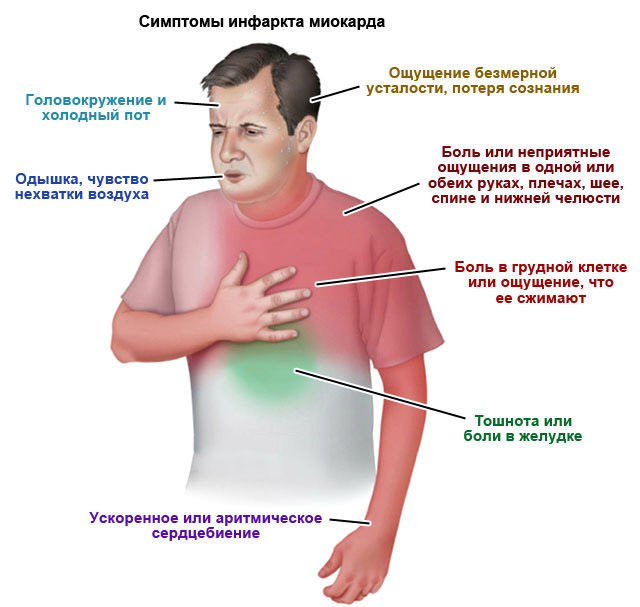

Òåêñò â êàðòèíêå (ëåíü ïåðåïèñûâàòü).

Äèàãíîñòèêà àòåðîñêëåðîçà.

I. Ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû:

Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè. Êîëè÷åñòâî îáùåãî õîëåñòåðèíà ñûâîðîòêè êðîâè, òðèãëèöåðèäîâ, õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé è î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè, êîýôôèöèåíòà àòåðîãåííîñòè è ñíèæåíèå õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.

Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ëèïîïðîòåèíîâ ñûâîðîòêè êðîâè (îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äèñê-ýëåêòðîôîðåç â ïîëèàêðèëàìèäíîì ãåëå) âûÿâëÿåò óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ËÏÍÏ è ËÏÎÍÏ è ñíèæåíèå ËÏÂÏ.

Îïðåäåëåíèå ano-B-ïðîòåèíà â ñûâîðîòêå êðîâè âûÿâëÿåò åãî óâåëè÷åíèå.  íîðìå ñîäåðæàíèå àïî-Â-ïðîòåèíà â êðîâè ñîñòàâëÿåò: ó ìóæ÷èí 0.601.38 ã/ë; ó æåíùèí 0.521.29 ã/ë.Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ â êðîâè àïî-Â-ïðîòåèíà àññîöèèðóåòñÿ îáû÷íî ñ âûñîêèì óðîâíåì ËÏÍÏ è ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìàðêåðîì ðèñêà àòåðîñêëåðîçà èëè ïðîÿâëåíèåì óæå ðàçâèâøåãîñÿ àòåðîñêëåðîçà.

Èññëåäîâàíèå êîàãóëîãðàììû ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ íàêëîííîñòü ê ãèïåðêîàãóëÿöèè.

II . Èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû:

Ýõîêàðäèîãðàôèÿ -äàííûå ýòîãî èññëåäîâàíèÿ âûÿâÿò íàðóøåíèå ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà.

Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ñåðäöà (ÓÇÈ) – â íîðìå òîëùèíà ñëîÿ èíòèìà-ìåäèà â ñîííûõ àðòåðèÿõ ñîñòàâëÿåò îò 0.6 äî 0.8 ìì, âåëè÷èíà áîëåå 1 ìì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óòîëùåíèå ýòîãî ñëîÿ, äëÿ èçó÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñåé÷àñ ïðèìåíÿåòñÿ âíóòðèêîðîíàðíîå óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå;

Íàãðóçî÷íûé òåñò (òðåäìèë-òåñò) äëÿ âûÿâëåíèÿ èøåìèè ìèîêàðäà (ïîêîå îíà íå ïðîÿâëÿåòñÿ) è äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê íàãðóçêå;

Ìóëüòèñïèðàëüíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ êàëüöèíîçà êîðîíàðíûõ àðòåðèé;

Êîðîíàðîàíãèîãðàôèÿ «çîëîòîé ñòàíäàðò» â äèàãíîñòèêå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ýòî èññëåäîâàíèå àðòåðèé ñ ââåäåíèåì êîíòðàñòà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñóæåíèÿ ïðîñâåòà ñîñóäà è îáúåìà äàëüíåéøåãî âìåøàòåëüñòâà ïðèì íåîáõîäèìîñòè (àíãèîïëàñòèêà, ñòåíòèðîâàíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé, øóíòèðîâàíèå).

Ýëåêòðîêàðäèîãðàììà -äàííîå èññëåäîâàíèå âàæíî äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íàðóøåíèé ðèòìà, ïîñòèíôàðêòíûõ ðóáöîâ è óìåðåííîé ãèïåðòðîôèè.

Ýòî ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ îáñëåäîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð äëÿ âûÿâëåíèÿ è áîðüáû ñ òàêèì êîâàðíûì íåäóãîì êàê àòåðîñêëåðîç.

Ïîíèìàþ, ÷òî âû óñòàëè.

Äàëüøå áóäåò ïðîùå.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ÈÁÑ âêëþ÷àÿ àòåðîñêëåðîç: íåîáðàòèìûå (íåóïðàâëÿåìûå).

Âîçðàñò.

Çàáîëåâàåìîñòü ÈÁÑ âîçðàñòàåò ó ìóæ÷èí ïîñëå 40 -45 ëåò, ó æåíùèí ïîñëå 55 -60 ëåò, â ïîñëåäíèå ãîäû çàáîëåâàíèå ìîëîäååò.

Ïîë.

Äî äîñòèæåíèÿ ïðåêëîííîãî âîçðàñòà ìóæ÷èíû èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëüøå øàíñîâ íà âîçíèêíîâåíèå èøåìèè, ÷åì æåíùèíû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì ýñòðîãåíîâ â æåíñêîì îðãàíèçìå, êîòîðûå ïðîòèâîñòîÿò àòåðîñêëåðîòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì. Ïîñëå íàñòóïëåíèÿ êëèìàêñà ðàçíèöà â ÷àñòîòå ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåòñÿ.

Îòÿãîùåííàÿ íàñëåäñòâåííîñòü.

Èçâåñòíî, ÷òî óâåëè÷åíèå õîëåñòåðèíà â êðîâè ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ ó áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ. ýòî áûâàåò ñâÿçàííî ñ îäèíàêîâûìè óñëîâèÿìè æèçíè, ïðèâû÷êàìè ïèòàíèÿ, èíîãäà ïðèîáðåòàåìûìè åù¸ â äåòñòâå. Íî â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ ïîâûøåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà îáóñëàâëèâàåòñÿ èçìåíåíèÿìè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ãåíîâ.

Ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ – õîëåñòåðèí áîëåå 6,2ììîëü/ë, òðèãëèöåðèäû áîëåå 2,9ììîëü/ë, îáóñëîâëåíà íàñëåäñòâåííûìè äåôåêòàìè.

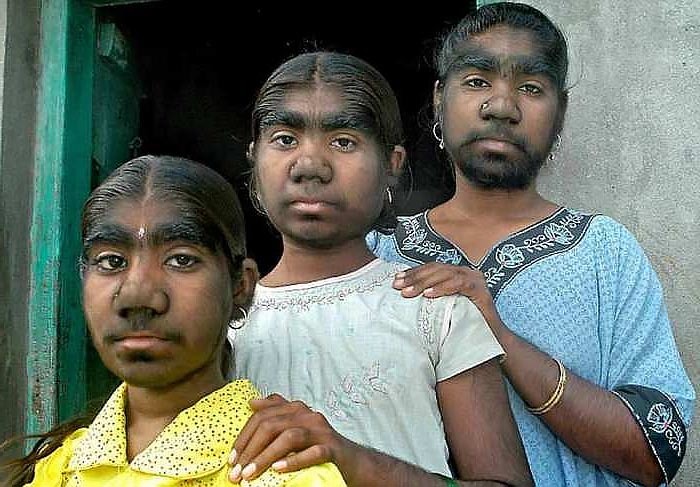

Íàñëåäñòâî áûâàåò ðàçíûì.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà: ìîäèôèöèðóåìûå (îáðàòèìûå èëè ÷àñòè÷íî îáðàòèìûå)

Íà ýòî ìû ìîæåì ïîâëèÿòü, è âñå îíè âàæíûå è ìîãóò áûòü ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðè÷èíîé èíôàðêòà èëè èíñóëüòà.

Îæèðåíèå, íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ïîðàæåíèÿ ó áîëüíûõ ñ îæèðåíèåì âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ñèñòåìíîãî àòåðîñêëåðîçà, íåäîñòàòî÷íîñòè âåíîçíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò âûñîêîå ñòîÿíèå äèàôðàãìû, æèðîâûå îòëîæåíèÿ â ñðåäîñòåíèè, ÷àñòîå ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.

Íåäîñòàòî÷íîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ ñîäåðæàùèõ ôîëèåâóþ êèñëîòó, Â12, Â6, ïîâûøàåò óðîâåíü îïàñíîãî áåëêà- ãîìîöèñòåèíà, ñ êîòîðûì ñâÿçàíà ñêëîííîñòü ê òðîìáîçàì è èíôàðêòàì. È òàêîé äåôèöèò – íå ðåäêîñòü ýòî ëþäè, ïåðåíåñøèå îïåðàöèþ íà æåëóäêå, èìåþùèå íèçêóþ èëè íóëåâóþ êèñëîòíîñòü, âåãåòàðèàíöû è îñîáåííî âåãàíû.

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ.

Ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ íàãðóçêîé íà ñåðäöå, íàðóøàåòñÿ åãî íîðìàëüíàÿ ðàáîòà. Ñåðäöó ïðèõîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíî ðàáîòàòü è ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèïåðòðîôèè ìûøö ëåâûõ îòäåëîâ ñåðäöà, ðàçâèòèþ ìûøå÷íîé ñëàáîñòè ñåðäöà, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

Êóðåíèå.

Íèêîòèí, ñîäåðæàùèéñÿ â ñèãàðåòàõ, âûçûâàåò ñïàçì ñîñóäîâ è ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ýëàñòè÷íîñòè èõ ñòåíîê. À óãàðíûé ãàç òàáà÷íîãî äûìà îáðàçóåò êðåïêóþ ñâÿçü ñ ãåìîãëîáèíîì, îò÷åãî òîò ñòàíîâèòñÿ íåñïîñîáíûì âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî êðîâü íàìíîãî õóæå ïåðåíîñèò êèñëîðîä, ÷òî óñóãóáëÿåò èøåìèþ ñåðäå÷íîé ìûøöû.

Ïîýòîìó áîëüíûì ÈÁÑ êóðèòü êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî.

Àëêîãîëü.

Îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå àëêîãîëÿ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó ïðîõîäèò ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì:

Âîçäåéñòâóÿ íà ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîëèòîâ, àëêîãîëü âûçûâàåò íàðóøåíèÿ ðàáîòû êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ.

Ïîïàäàÿ â êðîâü, àëêîãîëü âûçûâàåò ãåìîëèç (ðàñïàä ýðèòðîöèòîâ, òåõ ñàìûõ, ÷òî íåñóò êèñëîðîä).

Àëêîãîëü íàðóøàåò ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè ñàõàðà êðîâè, ìåíÿÿ åãî óðîâåíü âïëîòü äî ñîñòîÿíèÿ ãèïîãëèêåìèè.

Ñòðåññû è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.

Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ôàêòîðû îêàçûâàþò âëèÿíèå íà «ïîâåäåíèå ðèñêà», ïîâûøåíèå ïèùåâîé ïîòðåáíîñòè (íåóìåðåííîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ), îæèðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è êóðåíèåì.

Ïðè ñèëüíûõ ýìîöèÿõ ïðîèñõîäèò ðåçêèé ïîäú¸ì â êðîâè ñîäåðæàíèÿ îñîáûõ ãîðìîíàëüíûõ âåùåñòâ, òàê íàçûâàåìûõ êàòåõîëàìèíîâ, îáëàäàþùèõ âûðàæåííûì äåéñòâèåì íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. Ïîä âëèÿíèåì ýòèõ âåùåñòâ ðåçêî ó÷àùàåòñÿ ñîêðàòèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñåðäöà, âîçíèêàþò ñïàçìû ñîñóäîâ, ïîâûøàåòñÿ êðîâÿíîå äàâëåíèå.

Îñíîâíîé ïîñðåäíèê ñòðåññà â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà àäðåíàëèí îí îáëàäàåò î÷åíü îïàñíûì ñâîéñòâîì äëÿ îðãàíèçìà – ãåíåðèðóåò àêòèâíûå ôîðìû êèñëîðîäà, êîòîðûå îêèñëÿþò ëèïîïðîòåèí îí ñëèïàåòñÿ, îáðàçóÿ êðóïíûå ÷àñòèöû, êîòîðûå ìîãóò ïðèëèïàòü ê ñòåíêàì ñîñóäîâ è çàêóïîðèâàòü èõ.

Ãèïåðóðèêåìèÿ (ìî÷åâàÿ êèñëîòà áîëåå 0,44ÌÊÌÎËÜ/Ë).

Ïîâûøåíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÃÓ ïðåèìóùåñòâåííî ñâÿçàíî ñ ôàêòîðàìè îáðàçà æèçíè, òàêèìè êàê îáèëüíûé ïðèåì áîãàòîé ïóðèíàìè ïèùè (ìÿñà, ãóñèíûõ ïîòðîõîâ, ìîðåïðîäóêòîâ), ôðóêòîçû, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, ïðèåì íåáîëüøèõ äîç àöåòèëñàëèöèëîâîé êèñëîòû è ìî÷åãîííûõ òèàçèäîâîãî ðÿäà, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ïîäàãðó, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ Àà è çàáîëåâàíèÿìè ñîñóäîâ, íî è ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, îæèðåíèåì.

Èñêóññòâåííûå òðàíñæèðû – êîâàðíûå ïðîâîêàòîðû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïðåâðàùàåò ðàñòèòåëüíûå ìàñëà â òâåðäûå æèðû ïóòåì èõ ãèäðîãåíèçàöèè – ýòî êîãäà ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ÷åðåç ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïðîïóñêàåòñÿ âîäîðîä ÷òîáû ñäåëàòü íåíàñûùåííûå ñâÿçè æèðíûõ êèñëîò ìàñëà íàñûùåííûìè. Ãèäðîãåíèçèðîâàííûå èëè ÷àñòè÷íî ãèäðîãåíèçèðîâàííûå ìàñëà ïðèìåíÿþò â ïðîèçâîäñòâå ìàðãàðèíîâ, êóëèíàðíûõ æèðîâ.  ïðîöåññå ãèäðîãåíèçàöèè ó áîëüøîãî ÷èñëà ìîëåêóë ìåíÿåòñÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, ïðîèñõîäèò ñìåíà öèñ-êîíôèãóðàöèþ íà òðàíñ-êîíôèãóðàöèþ, òî åñòü îáðàçîâûâàþòñÿ òðàíñèçîìåðû æèðíûõ êèñëîò, êîòîðûå âñòðàèâàþòñÿ â ñòåíêè (ìåìáðàíû) êëåòîê òêàíåé è îðãàíîâ îðãàíèçìà, âêëþ÷àÿ ñòåíêè êëåòêè ãîëîâíîãî ìîçãà, è íàðóøàþò íîðìàëüíîå òå÷åíèå ïðîöåññîâ îáìåíà âåùåñòâ. Ñâÿçü ïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ ñ ðàçâèòèåì èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà äîñòîâåðíî óñòàíîâëåíà. Êðîìå òîãî, òðàíæèðû ïîâûøàþò ðèñê äèàáåòà è ðàêà.

Äàíèè çà 20 ëåò êîëè÷åñòâî ñìåðòåé îò èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ñîêðàòèëîñü íà 50%, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íàñåëåíèå Äàíèè åùå â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ 20 âåêà ñíèçèëî óïîòðåáëåíèå òðàíñ-æèðîâ äî ìèíèìóìà (ñ 6 ãðàììîâ äî 1 ã â ñóòêè).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áåçîïàñíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ íå ñóùåñòâóåò, è ÷òî ÂÎÇ ïðèçûâàåò îòêàçàòüñÿ îò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà òðàíñæèðîâ ê 2023 ãîäó, òàê êàê èõ ïîòðåáëåíèå äàæå â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ ìîæåò ïîâûñèòü ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ è äðóãèõ çàáîëåâàíèé

Ñàõàðíûé äèàáåò (ãèïåðãëèêåìèÿ)

Ñàõàðíûé äèàáåò ñ÷èòàåòñÿ «óíèâåðñàëüíîé ìîäåëüþ ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà». Âåäü ó áîëüíûõ äèàáåòîì áåç êîìïåíñàöèè ñàõàðà â êðîâè ïðèçíàêè àòåðîñêëåðîçà ÷àñòî ïðîÿâëÿþòñÿ ñðàçó èíôàðêòîì èëè èíñóëüòîì, è, ê ñîæàëåíèþ, â ìîëîäîì âîçðàñòå. Äàæå äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ëþäåé çàëîã ïîëíîöåííîé æèçíè áåç îñëîæíåíèé ýòî êîíòðîëü ñàõàðà â êðîâè, â ýòîì ïîìîæåò èìåííî îãðàíè÷åíèå óãëåâîäû, íî íå íàòóðàëüíûõ æèðîâ.

Ãèïîäèíàìèÿ (íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü)

Ñíèæåíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñïîñîáñòâóåò íàðàñòàíèþ ôèçè÷åñêîé ìàññû è ðàçâèòèþ îæèðåíèÿ. Ðåãóëÿðíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ õîëåñòåðèíà â êðîâè íå òîëüêî çà ñ÷åò åãî ñæèãàíèÿ, íî è íà ïîñòðîåíèå êëåòî÷íîé ñòåíêè ìûøå÷íîé òêàíè.

Ãèïîòèðåîç

Íåäîñòàòî÷íàÿ âûðàáîòêà ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Êàê è â ñëó÷àå ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, ãèïîò