Ишемические инсульты у новорожденных

Инсульт у детей представляет собой внезапно развивающееся нарушение мозгового кровообращения в результате окклюзии или разрыва церебральных или прецеребральных артерий (сонных и/или позвоночных), при котором возникает повреждение вещества мозга и острое нарушение его функций.

Особенности инсульта у детей

На сегодняшний день специалисты отмечают увеличение заболеваемости острыми цереброваскулярными заболеваниями и ростом числа инсультов в детском возрасте.

Наиболее часто инсульты развиваются у малышей:

– во внутриутробном периоде – фетальный инсульт;

– перинатальный инсульт, который развивается у ребенка в период от тридцатой недели гестационного возраста до первых 28 дней жизни (у новорожденных).

По статистике эти виды инсультов встречаются – 1 случай на 4000 младенцев, рожденных живыми.

Это связано с учащением возникновения:

- тяжелых внутриутробных инфекций с поражением церебральных сосудов плода;

- различных патологий во время беременности;

- выраженной фетоплацентарной недостаточностью с тяжелой внутриутробной гипоксией плода;

- патологических родов;

- врожденных аномалий сосудов и сердечнососудистой системы;

- патологических состояний, которые сопровождаются внутрисосудистым тромбообразованием.

Значительно реже диагностируют острое нарушение кровообращения в церебральных сосудах у детей всех возрастных групп от месяца и до подросткового периода – ювенильный или детский инсульт, составляющий от 2 до 5 случаев на 100 000 детей.

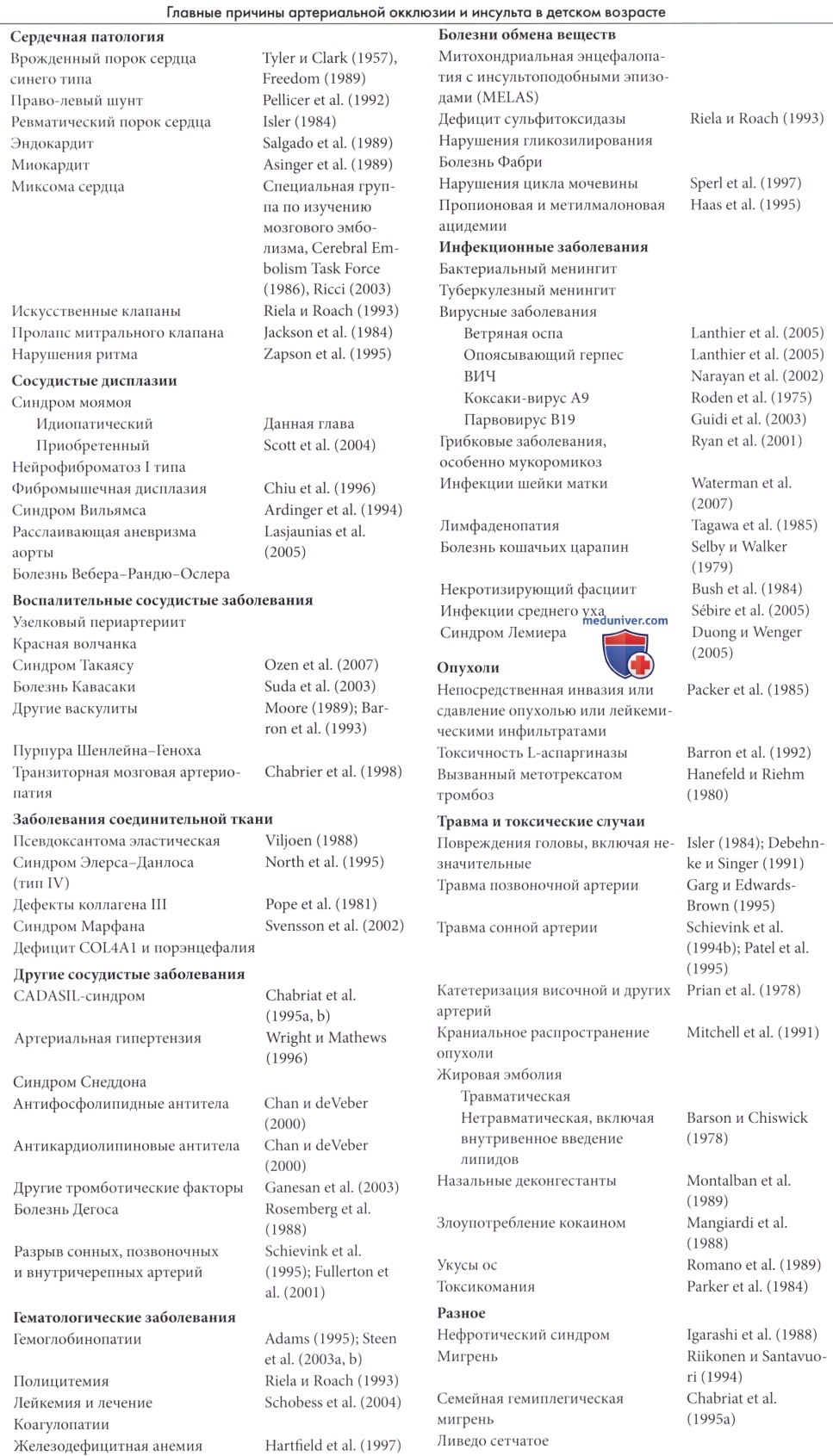

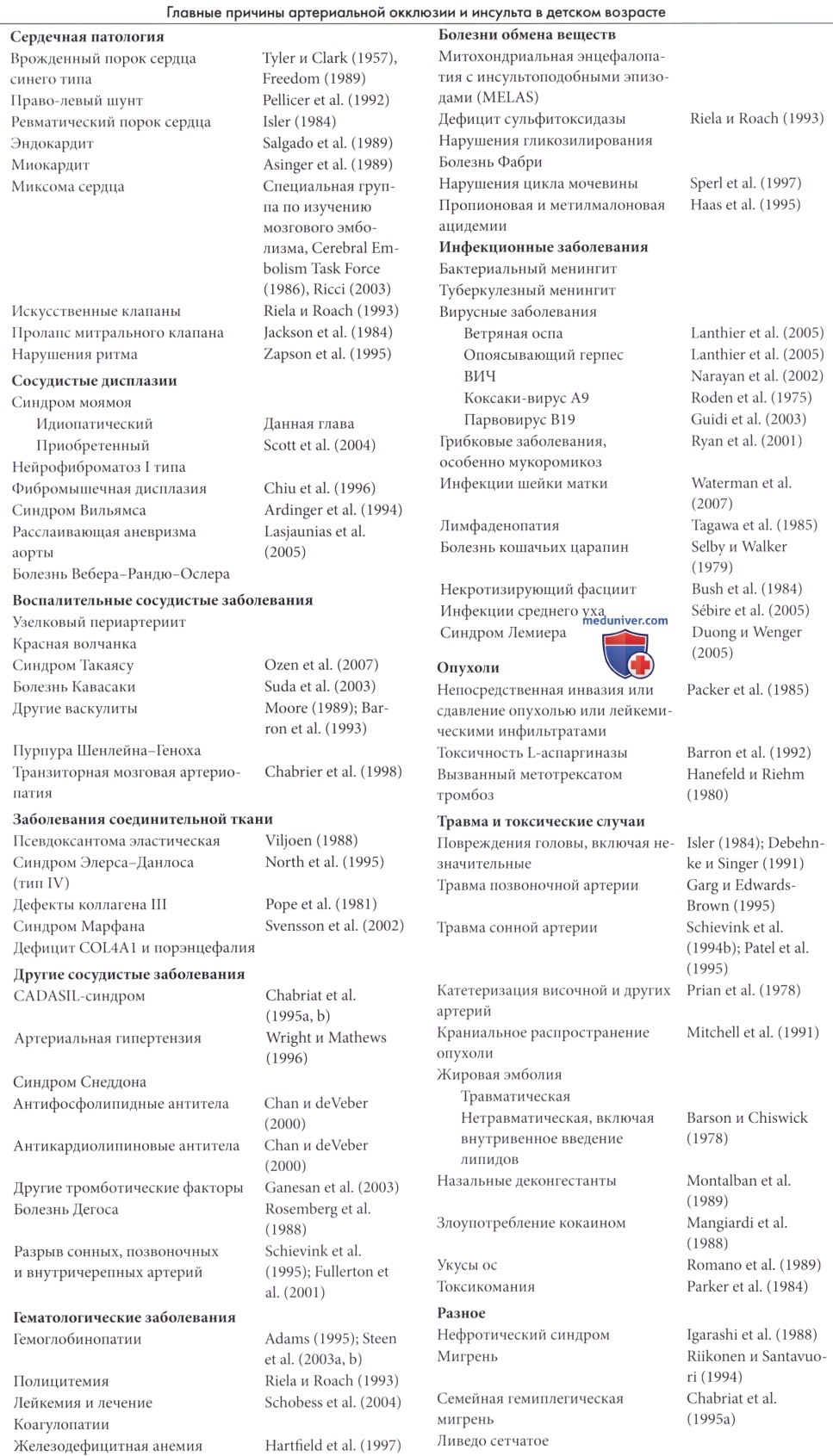

Причины возникновения острого нарушения сосудов головного мозга у детей отличаются от этиологических факторов, вызывающих развитие инсультов у взрослых пациентов (атеросклероз и гипертоническая болезнь).

К ним относятся:

- прогрессирующие сердечно-сосудистые заболевания: ревмокардиты, врожденные и приобретенные пороки сердца, бактериальные эндокардиты, тяжелые аритмии;

- наследственные аномалии церебральных сосудов (аневризмы) и приобретенные васкулиты;

- тяжелая эндокринная патология и стойкие нарушения обмена веществ;

- менингиты и менингоэнцефалиты;

- необластические процессы (лейкозы, опухоли мозга);

- первичная артериальная гипертензия (чаще у подростков);

- травмы головы на фоне врожденных пороков сосудов;

- выраженные и длительные спазмы артерий мозга (мигренозный статус, частые приступы мигрени).

Ювенильные инсульты отличаются от острых нарушений мозгового кровообращения у взрослых:

1) у детей чаще возникают геморрагические инсульты;

- особенностями клинических проявлений ювенильных инсультов являются – локальные неврологические симптомы, которые значительно преобладают над общей мозговой симптоматикой;

- сложностью диагностики:

- у новорожденных и у детей до года в связи с отсутствием явных признаков или симптомов инсульта;

- редким их развитием у детей старшего возраста;

- частым формированием микроинсультов или лакунарных инфарктов мозга с минимальной очаговой симптоматикой;

- особенностями лечения, прогнозом и последствиями – при своевременной диагностике и терапии инсульта регресс неврологических нарушений у детей происходит значительно быстрее в связи с хорошей нейропластичностью (способности к восстановлению структуры и функций) нейронов головного мозга.

Виды нарушения кровоснабжения

Морфологически и клинически выделяют следующие виды инсультов:

- Ишемический инсульт у детей (серое размягчение мозга):

- тромботический (тромбоэмболический) инфаркт мозга;

- инсульт по типу гемореологической микроокклюзии;

- глубинный мелкоочаговый (лакунарный) инфаркт мозга;

- гемодинамический ишемический инсульт;

- Геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг):

1) кровоизлияние в вещество мозга (внутримозговое или паренхиматозное);

2) излитие крови под оболочки мозга:

- при субарахноидальном кровоизлиянии гематома расположена между паутинной и мягкой (глубокой) оболочкой головного мозга;

- эпидуральное кровоизлияние локализовано между черепной коробкой и твердой оболочкой мозга;

- субдуральное кровоизлияние – гематома расположена в пространстве между паутинной и твердой (поверхностной) оболочкой мозга;

- внутрижелудочковое (вентрикулярное) кровоизлияние.

- Смешанные инсульты (красное размягчение мозга) – патологическое состояние, при котором ишемический инсульт осложняется множественными кровоизлияниями: это заболевание встречается достаточно редко, но отличается сложностью диагностики и серьезным прогнозом для здоровья и жизни.

Причины развития

– внутриутробного (пренатального) и перинатального инсульта

Эти виды инсультов у малышей развиваются в 25 раз чаще, чем у детей всех остальных возрастных групп.

Перинатальные инсульты развиваются в связи с разрывом или окклюзией сосудов головного мозга или позвоночных артерий в результате:

- тяжелых перинатальных черепно-мозговых травм;

- родовых травм шейного отдела позвоночника со значительной компрессией позвоночных артерий

- тяжелых внутриутробных инфекций плода и новорожденного;

- сложных врожденных пороков сердца;

- аплазии, гипоплазии или окклюзии церебральных сосудов;

- разрыва аневризм мозговых артерий или артериовенозных мальформаций;

- нейроинфекций (перинатального менингита, менингоэнцефалита);

- гиперкоагуляциями различного генеза.

Факторами риска развития перинатального или фетального инсульта являются:

- тяжелые роды (стремительные или затяжные роды, неправильные акушерские вмешательства, несоответствие размеров головки новорожденного и родовых путей матери);

- патологическая беременность (недоношенная, переношенная, тяжелые гестозы, серьезные инфекционно-токсические заболевания, сепсис, фетоплацентарная недостаточность);

- реализация внутриутробных инфекций (хламидиоз, токсоплазмоз, краснуха, гепатит) с поражением церебральных сосудов или развитием нейроинфекции;

- внутриутробная гипотрофия или гипоксия плода.

– геморрагического инсульта

Геморрагический инсульт в детском возрасте происходит в связи с разрывом церебральных сосудов, возникновением кровоизлияний в вещество мозга (паренхиматозные геморрагические инсульты), в желудочки и/или под оболочки мозга.

В педиатрии это в большинстве случаев связано:

1) с неправильным внутриутробным развитием артерий мозга:

- наличием артериовенозных мальформаций (аномальным соединением артерий и вен головного мозга или прецеребральных артерий);

- аневризмами (врожденными аномальными расширениями с нарушениями структуры стенки внутримозговых артерий с их истончением): многокамерные, мешотчатые или веретенообразные аневризмы, патологическая извитость сосудов;

2) с ослаблением или приобретенными нарушениями структуры сосудистой стенки:

- воспаления и токсические поражения сосудов (ревматизм, гепатиты, хламидиоз, детские инфекции, туберкулез);

- перенесенные инфекционно-токсические поражения мозга;

- сахарный диабет, метаболические заболевания;

- опухолями головного мозга.

3) травмами головы.

– ишемического инсульта

Ишемические инсульты обычно развиваются в результате закупорки артерии тромбом или эмболом,

которые возникают на фоне тяжелых заболеваний:

- болезней сердца (врожденные или приобретенные пороки сердца, ревматические кардиты, аритмии, миокардиодистрофии, миксомы предсердий, бактериальный эндокардит);

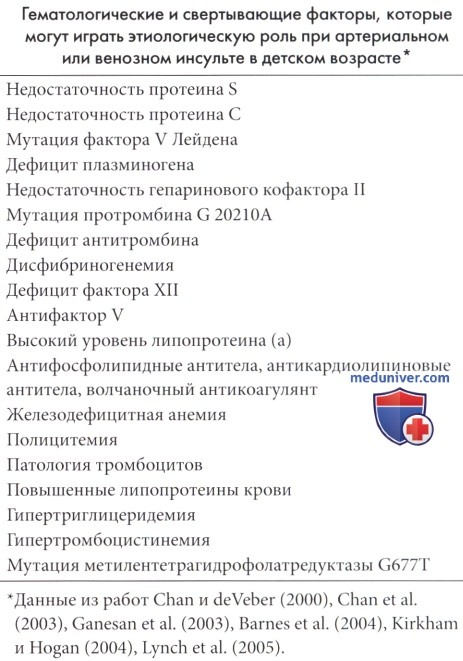

- заболеваний крови, которые сопровождаются расстройствами свертываемости крови (протромботическими расстройствами) при геморрагических диатезах, серповидно-клеточной анемии, гемофилии, тромбоцитопенической пурпуры;

- инфекционно-токсических и воспалительных заболеваний мозга (менингит, энцефалит);

- васкулитов (вирусной, бактериальной или инфекционно-аллергической природы);

- аутоиммунных заболеваний;

- опухолей мозга, лейкозов;

- эндокринных заболеваний и тяжелых метаболических патологий;

- оперативных вмешательств на сердце и головном мозге;

- длительных спазмов сосудов головного мозга (мигрень с аурой).

Симптомы и признаки

Все клинические проявления детских инсультов в большинстве случаев не отличаются от типичных признаков инфаркта мозга или геморрагического инсульта взрослых, но их диагностика затруднена, особенно у детей раннего возраста. Малыши не могут четко описать свои ощущения, а родители и родственники зачастую не обращают должного внимания на появление у ребенка неврологических симптомов. Кроме того, многие практикующие врачи – педиатры, семейные врачи и детские неврологи и на сегодняшний день не могут утвердительно ответить на вопрос: «бывает ли инсульт у детей?».

Поэтому детский инсульт диагностируется поздно или не устанавливается, а все клинические симптомы болезни объясняются другими причинами – от переутомления ребенка до нейроинфекций невыясненной этиологии.

Также отмечается больше случаев лакунарных или глубоких мелкоочаговых инсультов с поражением мелких пенетрирующих мозговых артерий, которые сопровождаются проявлением изолированных клинических синдромов – моторного и сенсорного инсульта без проявления общей мозговой симптоматики.

Клиническими проявлениями ювенильных инсультов являются:

- внезапные временные затруднения или потеря речи (афатический вариант) при поражении речевого центра, многословная и/или бессвязная речь, отсутствие понимания малышом обращенной речи окружающих и своей;

- слабость верхней или нижней конечности (гемипарез или гемиплегия) и/или бесчувственность и асимметрия лица, при этом ребенок старается не использовать одну руку, может отмечаться внезапная хромота, слабость в ноге, болевой синдром;

- внезапные нарушения координации движений, головокружения, которые малыш может не замечать;

- резкое ухудшение зрения, чаще на один глаз;

- потеря слуха, шум в ушах;

- внезапные изменения настроения, поведения, характера, памяти или умственных способностей ребенка;

- острая беспричинная головная боль, длительная головная боль, повышение температуры тела до высоких цифр (при обширных инсультах или поражении центров терморегуляции);

- судороги, тики;

- нарушение контроля работы мочевого пузыря и/или кишечника – недержание мочи или кала (энурез, энкопрез).

Симптомы перинатальных инсультов появляются сразу после рождения или в первые три дня.

Для них характерна следующая симптоматика:

- общее возбуждение, постоянный, часто монотонный крик, нарушение сна или наоборот вялость, апатия ребенка;

- бурная реакция на любые раздражители, звуки;

- срыгивания, нарушения сосания и глотания;

- повышенная судорожная готовность, напряжения затылочных мышц;

- снижение тонуса конечностей или стойкий гипертонус мышц;

- внезапное возникновение и прогрессирование косоглазия.

Первая помощь

При появлении у ребенка любых внезапно возникающих клинических проявлений детского инсульта необходимо:

- уложить ребенка на спину с приподнятым головным концом на 20-30 сантиметров (высокие подушки), чтобы избежать развития и прогрессирования отека головного мозга;

- открыть окно или форточку для притока свежего воздуха;

- снять с ребенка всю стесняющую одежду, снять пояс, ремень и расстегнуть воротничок рубашки, блузки или платья;

- при рвоте и судорогах повернуть голову на бок, очистить от слизи или рвотных масс ротовую полость;

- незамедлительно вызвать врача или бригаду «скорой помощи»;

- при остановке дыхания или кровообращения (при обширных инсультах) – начать проведения реанимационных мероприятий.

Для диагностики и назначения адекватного лечения ребенок должен быть госпитализирован в неврологическое отделение детской профильной больницы или в детское отделение непрофильной больницы, как можно скорее после появления первых симптомов развития инсульта для оказания специализированной помощи.

Диагностика

Диагностика инсультов у детей любого возраста крайне затруднена, особенно в острой стадии заболевания. Необходимо полное комплексное обследование пациента:

- клинический и биохимический анализ крови, коагулограмма;

- ЭЭГ (электроэнцефалографическое обследование);

- МРТ и КТ головного мозга;

- компьютерная реоэнцефалография;

- ангио – и флебография церебральных и позвоночных сосудов;

- спиральная компьютерная томография церебральных сосудов;

- доплерография или рентгенография конкретных артерий;

- нейросоннография (УЗИ головного мозга и его структур через открытый большой родничок у детей до года);

- ЭхоЭГ (эхоэнцефалография);

- спинномозговая пункция (при необходимости).

Лечение инсульта у детей

При появлении первых признаков ювенильного инсульта необходимо незамедлительное назначение терапии (в первые три – шесть часов от начала острого нарушения кровообращения) в связи с быстрым поражением клеток мозга – при массивной их гибели последствия часто необратимы.

На первом этапе стационарной помощи определяется вид и причина инсульта, проводится устранение жизненно опасных симптомов, способствующих прогрессированию заболевания (повышенное давление, отек мозга, нарушения сердечной деятельности и метаболических нарушений) – базисная терапия.

При выраженном болевом синдроме назначаются обезболивающие препараты (промедол или морфин), антиконвульсанты (седуксен, изобутират натрия) – при судорожном синдроме, антиоксиданты, ноотропы (нейропротекторы для восстановления нейронов).

Специфическое лечение зависит от вида инсульта – ишемический или геморрагический.

После стабилизации состояния назначаются физиопроцедуры, лечебный массаж, ЛФК, занятия с логопедом и психологом, проводится профилактика осложнений (пневмонии и пролежней).

Осложнения и последствия

Повреждение тканей мозга в результате инсульта в детском возрасте могут приобретать осложненное течение и/или приводят к тяжелым последствиям:

- параличам или парезам, чаще с одной стороны тела, противоположной локализации очага инсульта;

- стойким нарушениям речи;

- психологическим трудностям (изменениям настроения, поведения, характера);

- формированию умственной отсталости;

- стойким нарушениям координации движений;

- нарушениям функционирования тазовых органов (кишечника и/или мочевого пузыря);

- развитию детского церебрального паралича;

- потере зрения или слуха;

- проблемам с коммуникацией.

Своевременная диагностика и лечение детских инсультов достаточно часто приводят к постепенному восстановлению нарушенных функций головного мозга и минимальным последствиям данного заболевания, что связано с продолжающейся дифференцировкой и способности к восстановлению структуры и функции нейронов и нарушенных между ними связей.

Большое значение имеет настрой и психологическая поддержка родителей, полные курсы реабилитации, что часто требует больших психологических и финансовых затрат.

Прогноз

Прогноз для здоровья и жизни после перенесенного инсульта у детей зависит от вида, течения заболевания, размера и локализации очага, своевременности и адекватности назначенного лечения и объема реабилитационных мероприятий. Он более благоприятный при лакунарных или мелкоочаговых внутримозговых инсультах по сравнению с инсультами у пациентов зрелого и пожилого возраста, что связано с нейропластичностью неповрежденных нервных клеток – способностью выполнять функции погибших нейронов, созданием новых нервных путей.

При обширных, стволовых, мозжечковых инсультах, особенно у подростков или на фоне тяжелой фоновой патологии – прогноз неблагоприятный (летальный исход составляет от 5 до 16 %), в большинстве случаев формируется стойкая инвалидность, полное восстановление функций – в 5% случаев.

Реабилитация

Реабилитация после инсульта у детей должна начинаться как можно раньше. После оценки всех неврологических расстройств, тяжести заболевания рассматривается вероятность проведения ранних реабилитационных мероприятий. Они выполняются по индивидуальному плану в специальных реабилитационных отделениях (центрах) и/ или на дому. Родителей необходимо ставить в известность о длительности реабилитационного периода, индивидуальных особенностях его течения и необходимости психологической поддержки ребенка.

Источник

Перинатальный инсульт у новорожденного ребенка

Перинатальный инсульт может возникать в результате ишемии артериального происхождения или в связи с венозным тромбозом. Они будут изучены ниже.

а) Ишемический артериальный инсульт. Ишемический артериальный инсульт все чаще описывается в последние годы (Lee et al., 2005b; Schulzke et al., 2005; Steinlin et al., 2005). Причины, проявление и исходы перинатального инсульта отличаются от таковых у старших детей. Факторы риска достоверно неизвестны. Мальчики страдают чаще, чем девочки (Golomb et al., 2004).

Протромбиновые факторы часто присутствуют, но редко в качестве единственной находки (Chalmers, 2005; Steinlin et al., 2005). Значение перинатальных проблем и факторов, относящихся к беременности, оценивается по-разному (Steinlin et al., 2005). Lee et al. (2005a) сравнили 40 новорожденных детей с инсультами, диагностированными на основании данных МРТ, со 120 произвольно выбранными контрольными случаями.

Большинство детей с заболеванием родились в срок, и отмечалось умеренное преобладание первородящих матерей, аномалий фетальной сердечной частоты, увеличение продолжительности второго периода родов и экстренных кесаревых сечений. Независимые факторы риска, значимые при инсульте, включают бесплодие в анамнезе, преэклампсию, преждевременное излитие околоплодных вод и хориоамнионит. Инсульт, однако, может возникать и при нормальном пре- и перинатальном анамнезе.

В большинстве случаев поражается средняя мозговая артерия. Вовлечение задней мозговой артерии было отмечено только в 3 из 47 случаев (Cowan et al., 2005), а передняя мозговая артерия только в одном случае.

Клинические симптомы в большинстве случаев возникают в течение первых нескольких дней жизни, обычно на протяжении 48 часов. Фактически, фетальный инсульт был продемонстрирован в немногих случаях (Ozduman et al., 2004; Verdu et al., 2005). Клиническая картина у большинства новорожденных отмечается судорогами, которые обычно очаговые и возникают повторно в том же месте.

Они присутствовали у 19 из 23 новорожденных с артериальным ишемическим инсультом в исследовании Steinlin et al. (2005), в котором только у 30 из 80 детей имелись нарушения мышечного тонуса. Двигательный дефицит не всегда очевиден на этом этапе, и гемиплегия часто становится явной только после нескольких месяцев; у некоторых новорожденных протекает бессимптомно.

Диагноз устанавливается на основании методов визуализации. Ультрасонография, которую легко выполнить в детской комнате, может показать патологию в большинстве случаев. В работе Cowan et al. (2005) их наличие было обнаружено при 29 ранних и 37 поздних исследованиях. Однако небольшие повреждения могут быть пропущены.

МРТ является методом выбора, и может быть полезной водно-диффузионная МРТ. Применяя этот метод исследования, De Vries et al. (2005) могли предсказать функциональный исход в зависимости от топографии и количества нарушений. Вовлечение задней ножки внутренней капсулы указывает на вероятность гемипареза. Boardman et al. (2005) выявили, что участки патологического сигнала могут распространяться на белое вещество в пределах внутренней капсулы, ножки мозга или двигательную кору.

При поражении всех трех участков позднее проявляется гемиплегия, что не происходит при поражении только одного или двух участков. Поражение базальных ганглиев не приводило к развитию дистонии. Гемипарез обычно присутствовал в слабой или средней степени и вообще отсутствовал у значительной доли (56%) пациентов. Однако в крупной работе Lee et al. (2005b) только у 7 из 46 пациентов был нормальный исход. Спастический корковый паралич был отмечен у 23 детей после двухмесячного возраста, эпилепсия—у 15, задержка в речевом развитии — у 10 и патология поведения — у 9.

Предикторами последствий послужили большие размеры инфарктов, вовлечение как корковых участков, так и базальных ганглиев и отсроченные клинические проявления без симптомов в неонатальном периоде. Более того, Golomb et al. (2007) обнаружили, что 55 из 111 пациентов имели сопутствующую патологию, особенно эпилепсию и задержку умственного развития. Это отличается от исследования De Vries et al., в котором более чем у половины детей было нормальное развитие.

б) Инсульты венозного происхождения. Часто встречаются в неонатальном периоде (deVeber et al., 2001) и обсуждаются ниже совместно с венозной окклюзией в позднем детском и подростковом возрасте.

– Также рекомендуем “Тромбоз синусов и мозговых вен у ребенка”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.1.2019

Источник