Инсульт затылочной части последствия

Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения, — распространенное заболевание, которое может поразить не только пожилых людей. Большинству наших граждан не свойственно вести здоровый образ жизни, так же как и посещать врача в профилактических целях. Между тем в России самый высокий в мире показатель смертности от инсульта. А среди тех, кто сумел его пережить, лишь 20% возвращаются к прежнему образу жизни. Для успешного восстановления очень важно вовремя распознать инсульт и начать лечение. О том, что это за болезнь, как ее диагностировать и возможно ли полное восстановление после инсульта, читайте в нашем обзоре.

Что такое ишемический инсульт головного мозга и как его распознать

Ишемический инсульт — это острая недостаточность мозгового кровообращения, влекущая за собой нарушения неврологических функций. Острый ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосуда тромбом, или эмболом. Из-за нарушенного кровообращения участки головного мозга гибнут, а те функции, которые они контролировали, нарушаются.

Различают следующие виды ишемического инсульта в зависимости от механизма развития этого заболевания:

- Атеротромбоэмболический. Возникает из-за атеросклероза крупных артерий.

- Кардиоэмболический: эмбол формируется в полости сердца при аритмиях, пороках сердца, эндокардите и других заболеваниях.

- Лакунарный — возникает из-за перекрытия относительно мелкого сосуда.

- Инсульт другой этиологии. Как правило, вызывается такими редкими причинами, как расслоение стенки крупной мозговой артерии, мигренозный приступ (сама по себе мигрень — явление нередкое, чего нельзя сказать об истинных мигренозных инфарктах мозга), наследственные сосудистые заболевания.

- Инсульт неустановленной этиологии. Его диагностируют, когда есть несколько равновероятных причин, и даже полноценное обследование не позволяет выявить конкретный фактор, вызвавший инсульт. Кроме того, обследование, к сожалению, проводится далеко не всегда.

Медицинская статистика

В США инсульт ежегодно поражает около 800 000 человек, в 82–92% случаев речь идет об ишемическом инсульте головного мозга[1]. В России ежегодно регистрируется 400 000 инсультов, 70–85% из которых — ишемические[2].

«Классическими» факторами риска инсульта являются:

- возраст старше 50 лет;

- артериальная гипертензия;

- болезни сердца, особенно сопровождающиеся аритмиями;

- сахарный диабет;

- курение, злоупотребление алкоголем;

- ожирение.

Обычно ишемический инсульт мозга начинается внезапно, на фоне полного здоровья, наиболее часто — ночью или под утро. Для инсульта характерны такие проявления:

- парез (паралич) половины тела, конечности, намного реже — всего тела;

- нарушение чувствительности половины тела;

- нарушение зрения на один или оба глаза;

- выпадение полей зрения;

- двоение в глазах;

- неразборчивая речь из-за нарушения произношения (дизартрия);

- перекошенное лицо;

- снижение или полная потеря координации движений (атаксия);

- головокружение;

- нистагм (непроизвольные движения глазных яблок);

- несвязная речь, смешение понятий (афазия);

- нарушение сознания.

Чаще всего при ишемическом инсульте симптомы возникают не изолировано, а в различных комбинациях. Самый простейший тест, который можно сделать до приезда врача:

- Попросить больного улыбнуться/оскалить зубы. При инсульте улыбка асимметрична, лицо перекошено.

- Попросить поднять обе руки, согнув их на 90 градусов, если больной сидит или стоит, и на 45 градусов, если лежит, и удерживать в течение пяти секунд. При инсульте одна рука опускается.

- Попросить повторить простейшую фразу. При инсульте речь неразборчива.

Очень важно!

При появлении любого из признаков инсульта необходимо немедленно вызывать скорую!

При ишемическом инсульте все, что можно сделать в домашних условиях, — уложить пострадавшего, приподняв его голову, освободить от тугого ремня, расстегнуть воротник, дамам — снять бюстгальтер. Тиражируемые в Интернете методики «кровопускания», растирания мочек ушей и прочие — это бессмысленное издевательство над больным человеком.

Если начинается рвота или пациент теряет сознание — поверните голову человека на бок, достаньте язык больного из ротовой полости и прижмите так, чтобы он не западал. На этом самостоятельная помощь при ишемическом инсульте заканчивается.

Важно!

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать никакие лекарства, тем более пытаться дать их человеку, потерявшему сознание!

Последствия ишемического инсульта головного мозга

Последствия ишемического инсульта можно разделить на несколько больших групп:

- Двигательные нарушения. В зависимости от того, какой именно участок мозга поражен и какой масштаб этого поражения, может быть нарушены подвижность лица, одной или нескольких конечностей. Это самая частая проблема после инсульта. В случаях, когда поражаются отделы мозга, ответственные за глотание, пациент не может самостоятельно питаться, приходится устанавливать назогастральный зонд.

- Речевые нарушения. Могут быть двоякого происхождения: либо поражаются участки мозга, ответственные за артикуляцию, либо — отвечающие за распознавание и формирование речи.

- Когнитивные и эмоционально-волевые расстройства. У пациента снижается интеллект, вплоть до деменции, ухудшается память, рассеивается внимание. Часто меняется настроение, человек становится «капризным» и «плаксивым», может развиться депрессия.

Но все эти последствия ишемического инсульта головного мозга четко вырисовываются после того, как пройдет острый период болезни. Поначалу же на первый план выходят уже описанные симптомы: головная боль, двигательные нарушения и измененная речь, нарушение сознания. Становится нестабильным артериальное давление, возможно нарушение ритма сердца. Может подняться температура, начаться судороги.

Лечение в стационаре

Врач, обследуя пациента, изучает его неврологический статус: чувствительность, рефлексы… В западных странах КТ- и МРТ-ангиография — стандарт обследования. В нашей же стране они проводятся далеко не всем. При этом без МРТ и КТ ошибки при диагностике ишемического инсульта совершаются в 10% случаев даже при очевидной клинической картине[3]. Обследования должны быть сделаны экстренно сразу после госпитализации, именно поэтому пациент с подозрением на инсульт в идеале должен как можно быстрее оказаться в крупном сосудистом медицинском центре.

При лечении ишемического инсульта позиция современной медицины следующая: «время = мозг», то есть потерянное время — потерянный мозг. Существует так называемое терапевтическое окно: время, в течение которого возникшие изменения могут быть обратимы при условии оказания грамотной медицинской помощи. Это время в случае ишемического инсульта составляет от трех с половиной до шести часов.

Мировая статистика говорит о том, что большая часть времени теряется на догоспитальном этапе: лишь половина пациентов, почувствовав недомогание, звонит в скорую, остальные пытаются связаться с родственниками или семейным врачом[4]. В российских условиях время может быть потеряно и в стационаре: далеко не во всех городах есть крупные сосудистые центры, где обратившимся способны оказать квалифицированную помощь, большинство больниц в глубинке, диагностировав ишемический инсульт головного мозга, лечение проводят по старинке — ноотропами. Эти средства в свое время показали эффективность при исследованиях на животных, но последние клинические исследования не подтверждают их действенность при инсульте[5].

Американские стандарты лечения предполагают, что в течение 60 минут после поступления пациента с подозрением на инсульт он должен быть обследован, приведен в стабильное состояние (осуществляется контроль дыхания, артериального давления, частоты сердечных сокращений)[6] и направлен на тромболитическую терапию. Российские клинические рекомендации не столь суровы: до начала тромболитической терапии должно пройти не более четырех с половиной часов[7], после чего она может считаться неэффективной.

Еще до госпитализации врач скорой помощи начинает так называемую базисную терапию, которая продолжается в приемном покое. Ее цель — стабилизировать состояние пациента и поддержать работу органов и систем. Базисная терапия включает:

- контроль температуры тела — при ее повышении сверх 37,5°C вводится парацетамол, допускается использовать физические методы охлаждения (бутыли с холодной водой, грелки со льдом);

- борьбу с головной болью — в ход идут препараты на основе парацетамола, кетопрофена, трамадола;

- купирование судорог (если есть);

- поддержание водно-электролитного баланса путем введения 0,9% раствора хлорида натрия;

- контроль и коррекция артериального давления;

- контроль и коррекция сердечной деятельности;

- контроль уровня глюкозы в крови;

- кислородотерапию по показаниям.

Специфическое же лечение после ишемического инсульта — это тромболитическая (восстановление кровотока в сосуде) и антикоагулянтная (предотвращение появления тромбов) терапия.

Тромболитическая терапия

Внутривенно вводят тканевый активатор плазминогена, который запускает цепочку биохимических реакций, растворяющий тромбы.

Показания: возраст больного 18–80 лет; прошло не более четырех с половиной часов с момента начала заболевания.

Противопоказания:

- прошло более четырех с половиной часов со времени начала заболевания либо время его начала неизвестно (ночной инсульт);

- повышенная чувствительность к используемым лекарствам;

- артериальное давление выше 185/110;

- признаки внутричерепного кровоизлияния, опухоли мозга, аневризмы сосудов мозга, абсцесса мозга;

- недавние операции на головном или спинном мозге;

- подтвержденная язва желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в последние шесть месяцев;

- кровотечения из ЖКТ или половой системы (у женщин) в последние три месяца;

- прием противосвертывающих средств.

Это далеко не полный перечень противопоказаний, всего их более 30.

Одновременно с введением тромболитических средств другие лекарства не вводятся. 90% от необходимой дозировки вводится внутривенно струйно, оставшиеся — капельно в течение часа. Параллельно врач наблюдает за состоянием пациента. Неврологический статус проверяют каждые 15 минут — во время введения препарата, каждые 30 минут — в течение последующих шести часов, далее — каждые 24 часа. С таким же интервалом проверяется артериальное давление. В течение суток после тромболизиса нельзя делать внутримышечные инъекции и проводить катетеризацию подключичной вены.

Самое частое осложнение тромболитической терапии — кровотечение.

Учитывая большое количество противопоказаний, в развитых странах тромболизис проводят не более чем у 5% пациентов[8].

Антитромбоцитарные средства

Применяют через сутки после тромболизиса, а если он не проводится, то в острейшем периоде. «Аспирин» незначительно снижает смертность от инсульта и предупреждает возникновение повторного.

Механическая тромбэкстракция

Это современная и наиболее перспективная методика восстановления кровоснабжения в мозговых артериях. Тромбы удаляют механическим путем с помощью высокотехнологичного инструментария под рентгенографическим контролем. В артерию вводят стент и продвигают его к месту закупорки. Затем тромб захватывают и извлекают посредством катетера.

В отличие от тромболизиса действие механической тромбэкстракции более продолжительное: она может быть эффективна в течение шести–восьми часов от начала развития инсульта. Кроме того, у нее меньше противопоказаний. Но для такой операции необходимо сложное оборудование, а проводить ее могут только высококвалифицированные сосудистые хирурги. Пока лишь немногие клиники в России имеют возможность выполнять механическую тромбэкстракцию.

Устранение отека мозга

Развивающийся отек мозга устраняют под контролем врачей с помощью диуретических средств. Длительность нахождения в стационаре будет зависеть от состояния каждого конкретного пациента.

Уход

Если в первые дни после ишемического инсульта пациенты погибают в основном от вызванных им нарушений деятельности нервных центров, то позднее смертность вызвана осложнениями, связанными с долгой неподвижностью:

- застойной пневмонией;

- тромбофлебитами и тромбоэмболией;

- пролежнями и их инфицированием.

Поэтому очень важно поворачивать пациента с боку на бок, не допускать, чтобы постельное белье сбивалось в складки. Уход после ишемического инсульта включает в себя и элементы реабилитации, начинать которую можно, как только жизнь пациента окажется вне опасности. Чем раньше начато восстановление после ишемического инсульта головного мозга, тем оно эффективней. Пассивная гимнастика, массаж позволят предупредить контрактуру — ограничения движения в суставах, которые возникают из-за полной неподвижности. Если пациент в сознании, можно начинать речевую гимнастику, пассивную стимуляцию мышц.

Восстановление после ишемического инсульта

Говорить о сроках восстановления после ишемического инсульта довольно сложно: все очень индивидуально.

Важно!

Чтобы мозг восстанавливался и перестраивался максимально активно, необходимо начать реабилитацию как можно раньше.

Основные принципы реабилитации, соблюдение которых увеличивает вероятность успешного восстановления:

- Раннее начало, в идеальном варианте — как только жизнь пациента окажется вне опасности.

- Последовательность, системность, продолжительность. Не нужно бросаться из крайности в крайность и хвататься за все доступные методы. Способы восстановления меняются в зависимости от состояния пациента. Если вначале это пассивная гимнастика и массаж, то позже показаны упражнения, для выполнения которых пациент должен приложить некоторые усилия. Постепенно в программу реабилитации включают лечебную физкультуру, занятия на тренажерах, в том числе роботизированных. Дополняют программу восстановления использованием физиотерапевтических методов.

- Комплексность. Инсульт приводит не только к двигательным нарушениям, но и к психоэмоциональным расстройствам. Поэтому восстанавливать приходится не только двигательные функции. Нередко бывает нужна помощь и логопеда, нейропсихолога, зачастую — психиатра. Необходимо выполнять упражнения для восстановления внимания, памяти, ассоциативного мышления. Очевидно, что обеспечить пациенту весь комплекс нужных мероприятий в государственных медицинских учреждениях с их постоянной нехваткой специалистов и очередью в несколько месяцев довольно трудно.

В идеальных условиях реабилитация состоит из нескольких этапов:

- Первый этап восстановления проходит в остром периоде в условиях отделения, куда госпитализирован пациент.

- После того как острый период закончился, восстановление продолжается в реабилитационном отделении стационара (если пациент не может передвигаться самостоятельно) или в реабилитационном санатории.

- Амбулаторно-поликлинический этап: пациент, если ему это под силу, посещает реабилитационный кабинет, при отсутствии такой возможности восстановление организуется на дому.

Прогноз восстановления

Смертность от инсультов в нашей стране самая высокая в мире: 175 летальных исходов на 100 000 человек в год[9]. При этом в течение месяца от инсульта умирают 34,6% пострадавших, в течение года — каждый второй заболевший. Из выживших только 20% удается восстановиться практически полностью (им не присваивается группа инвалидности). 18% выживших утрачивают речь, 48% — теряют способность двигаться[10]. Тем не менее при ишемическом инсульте, как видно, прогноз на полное выздоровление может быть вполне благоприятным.

Невозможно заранее предсказать, как надолго затянется восстановление. Здесь нужно учитывать факторы, ухудшающие прогноз и утяжеляющие последствия ишемического инсульта. Например:

- основной очаг поражения находится в функционально значимых зонах мозга — в речевых и двигательных центрах;

- большие размеры очага;

- пожилой возраст пациента — особенно для восстановления сложных двигательных навыков;

- грубые нарушения тонуса мышц конечностей;

- нарушение мышечно-суставного чувства — пациент не понимает, в каком положении находится конечность, если не видит ее;

- снижение уровня интеллекта;

- эмоциональные расстройства (депрессия).

Но неблагоприятный прогноз отнюдь не означает, будто ситуация бесперспективная. Напомним, что шансы на восстановление повышаются в случае:

- раннего начала реабилитации;

- сохранности интеллекта больного;

- активной заинтересованности самого пациента в восстановлении;

- адекватно подобранной программы восстановления.

Оперативность и точность действий — вот что в первую очередь важно для высоких показателей выживаемости и успешной реабилитации при ишемическом инсульте. Ученые подсчитали, что за час развития болезни человек теряет 120 миллионов нейронов и стареет на 3,5 года. Чтобы спасти больному жизнь и дать ему шанс на полное восстановление утраченных функций, необходимо как можно скорее доставить пострадавшего от инсульта человека в стационар, где ему смогут оказать медицинскую помощь.

Источник

Невралгия затылочного нерва

Оглавление

Головная боль является одним из самых распространенных патологических состояний человека. Вряд ли удастся отыскать хотя бы одного счастливчика, который бы не страдал от головной боли хотя бы раз в жизни. Существует очень много видов головной боли, которые различаются по характеру, длительности, локализации и причине возникновения. Одну боль можно терпеть длительное время, а вторая даже на протяжении нескольких секунд способна причинить человеку просто адские муки. К последнему виду головной боли можно отнести болевой синдром, который возникает при таком заболевании, как невралгия затылочного нерва.

Анатомия затылочного нерва

Для того чтобы понять, что такое невралгия затылочного нерва и как она возникает, необходимо иметь представление об анатомии затылочных нервных волокон и их функции.

Существует два нерва, которые иннервируют кожу затылка:

- Большой (это задняя ветвь 2 пары шейных спинномозговых нервов).

- Малый (берет начало из шейного сплетения, которое образовано 2, 3 и 4 парой спинномозговых шейных нервных волокон).

Данные волокна обеспечивают чувствительность коже затылочной области. Большой затылочный нерв иннервирует область затылочного бугра и сосцевидного отростка. Малый затылочный нерв обеспечивает чувствительность кожному участку в районе верхней трети позади грудиноключичнососцевидной мышцы шеи.

Учитывая то, что указанные нервные волокна являются делением спинномозговых нервных волокон, которые выходят из позвоночного канала между 2, 3 и 4 позвонками шеи, то, соответственно, их патология и является первопричиной затылочной невралгии.

Любые болезни, которые сопровождаются сдавлением или раздражением шейных спинномозговых нервов, могут спровоцировать развитие невралгической боли в затылочной области.

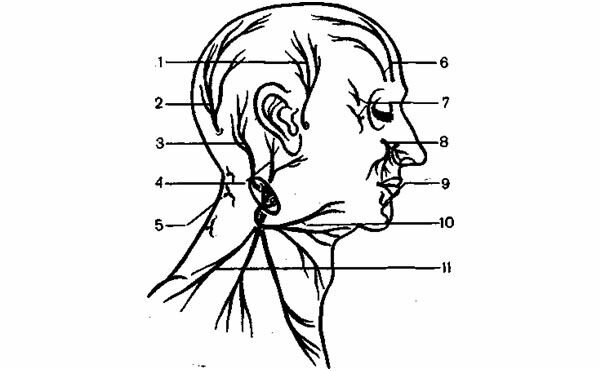

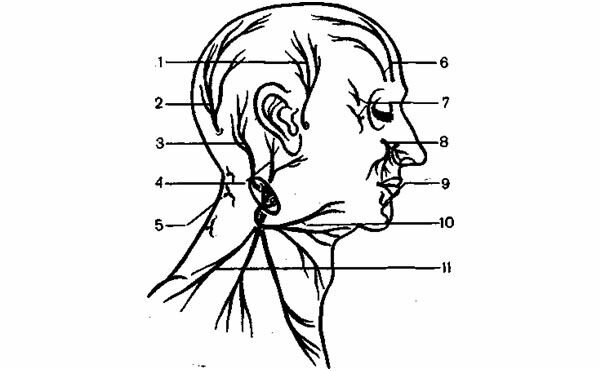

На рисунке под цифрой 2 обозначен большой затылочный нерв, а под цифрой 3 – малый затылочный нерв

Причины невралгии затылочного нерва

Затылочная невралгия может протекать как острое состояние либо хроническая патология, что зависит от причины болезни. Выделяют 2 типа невралгии в зависимости от причины:

- идиопатическая или первичная;

- вторичная.

В первом случае после детального обследования пациента не удается отыскать объективных причин поражения затылочных нервов, несмотря на активные симптомы болезни.

Причиной вторичной затылочной невралгии могут быть:

- дегенеративные и дистрофические поражения тканей шейного позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз, деформирующий спондилез, протрузия или грыжа межпозвоночного диска), при этом может происходить, как раздражение нерва остеофитами, так и их сдавление грыжевым выпячиванием, спазмированными мышцами шеи;

- длительные статические перенапряжения шеи, которые приводят к болезненному спазму мышц и вторичному ущемлению корешков, которые образуют затылочные нервы (например, длительная работа за компьютером со склоненной головой);

- травмы шейного позвоночника, которые приводят к посттравматической деформации и сдавлению нервов;

- переохлаждение, которое может спровоцировать асептическое воспаление корешков;

- инфекционные заболевания, которые могут протекать с повреждением нервной ткани, особенно вирусная патология;

- ревматологическая патология шейного позвоночника, например, анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит, системные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты;

- новообразования в области шейного позвоночника, которые раздражают либо сдавливают затылочные нервы;

- туберкулезное поражение позвоночника;

- сахарный диабет;

- хронический алкоголизм;

- хроническая интоксикация различными ядовитыми веществами.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника – самая частая первопричина невралгии затылочного нерва

Такая патология, как невралгия затылочного нерва, ни в коем случае не должна оставаться без врачебного внимания. Несмотря на мучительные симптомы и снижение качества жизни человека, такая боль может служить сигналом опасности организма, ведь под маской обычной головной боли в затылке может скрываться злокачественная опухоль спинного мозга или других тканей позвоночника.

Симптомы невралгии затылочного нерва

Признаки поражения затылочного нерва настолько типичны, что врач может поставить такой диагноз, только выходя из жалоб пациента. Но установить факт невралгии – это одно, а вот найти ее причину – это задача уже на порядок сложнее, при решении которой без дополнительных обследований не обойтись.

Головная боль при данном заболевании локализируется в затылке и имеет достаточно специфический характер простреливающей краниалгии. Пациенты характеризируют болевой приступ как прострел или удар электрическим током, при этом они точно могут указать направление распространения болевого импульса в виде линии, что соответствует анатомическому ходу поврежденного нерва. В основе болевого синдрома лежит циркуляция по нервному волокну патологического нервного импульса, который возникает при воздействии на нерв указанных этиологических факторов.

Боль имеет односторонний характер, редко возможно поражение затылочных нервов с двух сторон одновременно. Длится от нескольких секунд до 2 минут. Количество приступов в сутки существенно отличается у различных пациентов – от единичного до множественных, что значительно снижает качество жизни пациентов с невралгией.

Также характерным признаком заболевания является присутствие триггерных и болевых точек. стимуляция которых очень болезненна и может вызвать новый приступ боли. К таким точкам при невралгии затылочного нерва относятся:

- точка выхода большого нерва затылка – середина линии, которая соединяет сосцевидный отросток и первый шейный позвонок, находится возле места крепления грудиноключичнососцевидной мышцы к затылочному бугру;

- место выхода малого затылочного нерва – верхняя часть заднего края грудиноключичнососцевидной мышцы в области проекции верхушки сосцевидного отростка височной кости.

Также боль может возникать при резких поворотах головой. При поражении малого нерва болезненные ощущения локализируются в основном за ухом, что нередко принимается пациентом в качестве отита и приводит его в кабинет ЛОР-врача. При поражении большого нерва боль ощущается преимущественно в области затылка.

При невралгии затылочного нерва самой частой жалобой является простреливающая головная боль в затылке

Дополнительным симптомом, который может указывать на невралгию затылочных нервов, является нарушение чувствительности кожи затылка – ее снижение или повышение (гипо- и гиперестезия), ощущение покалывания, ползания “мурашек”, головокружение.

Как установить диагноз?

Диагностировать невралгию затылочного нерва не сложно. Но вылечить заболевание без установления причины повреждения нервных волокон невозможно. Потому основа диагностики направлена именно на установление причины невралгии.

В обязательный перечень дополнительных исследований входят:

- рентгенография шейного отдела позвоночника;

- магнитно-резонансная и компьютерная томография шеи;

- дополнительная консультация невролога и врача-ортопеда.

Если после обследования объективных причин боли в затылке не находят, то выставляется диагноз первичной невралгии затылочного нерва.

Основные принципы лечения невралгии затылочного нерва

Лечение невралгии в первую очередь включает устранение, по возможности, ее непосредственной причины. Для этого применяют консервативные, медикаментозные и немедикаментозные, методы, а также хирургическое лечение, как с симптоматической целью, так и для устранения первопричины.

Консервативная терапия

Применение медикаментозных средств при затылочной невралгии преследует одну цель – устранить боль. Для этого применяют нестероидные противовоспалительные препараты, которые устраняют воспаление и боль (диклофенак, ибупрофен. мелоксикам, кеторолак, ксефокам, эторикоксиб). Также назначают миорелаксанты для снятия болезненного мышечного спазма (мидокалм. тизалуд). Хорошо устраняют боль при невралгии противосудорожные средства (карбамазепин, финлепсин, габапентин) и антидепрессанты (амитриптилин).

Если прием описанных выше средств не устраняет боль, то прибегают к блокаде затылочного нерва. В точки выхода пораженного нерва, которые описаны выше, тонкой иглой вводят глюкокортикоидные гормональные препараты (кеналог, дексаметазон, гидрокортизон), местные анестетики (лидокаин, новокаин). Такая блокада отлично позволяет купировать болевой приступ на некоторое время, что позволяет врачам сосредоточиться на поисках причины невралгии.

Видео о том, как выполняется блокада затылочного нерва:

Симптомы поражения затылочной допи

Разрушение проекционной зоны анализатора (cuneus gyrus lingualis и глубинных отделов sulcus calcarinus) влечет за собой появление одноименной гемианопсии. Более легкие степени поражения вызывают не полную гемианопсию. Гемиопические расстройства могут быть частичными. Так, при поражении cuneus выпадают лишь нижние квадранты в полях зрения, а очаги в gyrus lingualis дают верхнюю квадратную гемианопсию.

При корковых (затылочных) поражениях обычно сохраняются центральные поля зрения, что отличает их от поражений зрительных путей (tr. opticus). Поражения наружных поверхностей затылочных долей приводят не к слепоте, а к зрительной агнозии — неузнаванию предметов по их зрительным образам. Очаги на границе затылочной доли с теменной вызывают алексию (непонимание письменной речи) и акалькулию (нарушите счета).

Могут возникать контралатеральная атаксия (нарушение функции затылочно-мосто-мозжечкового пути), нарушите сочетанного движения глаз, изменение ширины зрачков и расстройства аккомодации.

Раздражение внутренней поверхности затылочной доли влечет за собой возникновение простых зрительных ощущений (фотомы) — вспышки света, молнии, цветные искры и др. Более сложные зрительные ощущения (типа кинематографических картин) появляются при раздражении наружных поверхностей затылочных долей.

Еще одно расстройство возникает при поражении затылочных долей — метаморфопсия (искаженное восприятие формы видимых предметов — контуры их кажутся изломанными, искривленными, они представляются слишком маленькими — микропсия — или, наоборот, слишком большими — макропсия). Вероятнее всего, возникновение таких искаженных восприятий зависит от нарушения совместной работы зрительного и статокинестетического анализаторов.

Синдромы локальных повреждений затылочных долей

I. Медиальные отделы

- Дефекты поля зрения Зрительная агнозия Зрительные галлюцинации Алексия без аграфии Антона (Anton) синдром (отрицание слепоты)

II. Латеральные (конвекситальные) отделы

- Алексия с аграфией Нарушение оптокинетического нистагма Ипсилатеральное ухудшение следящих движений глазного яблока.

III. Эпилептические феномены, характерные для затылочной локализации эпилептических фокусов

I. Медиальные отделы.

Поражения затылочных долей обычно приводит к разнообразным зрительным нарушениям в виде нарушений полей зрения, в том числе в виде гемианопсии, зрительной агнозии («корковая слепота») и зрительных галлюцинаций.

Обширное поражение внутренней (медиальной) поверхности затылочной доли в области fissurae calcarinae приводит в типичных случаях к выпадению противоположных полей зрения обоих глаз, то есть к развитию полной одноименной гемианопсии. Локальное поражение над fissurae calcarinae, то есть в области cuneus, приводит к квадрантной гемианопсии противоположных нижних квадрантов; при локальном поражении ниже этой борозды (gyrus lingualis) выпадают поля противоположных верхних квадрантов. Очаги ещё меньшего размера приводят к появлению скотом в противоположных полях зрения (в обоих полях зрения и в одноименных квадрантах). Цветовые ощущения в противоположных полях зрения выпадают раньше, поэтому исследование полей зрения не только на белый, но и на синий и красный цвета на ранних стадиях некоторых заболеваний приобретает важное значение.

Двусторонние поражения медиальных поверхностей затылочной доли всё же редко приводит к полной слепоте: обычно сохраняется так называемое центральное или макулярное зрение.

Зрительная агнозия в развёрнутом виде встречается реже и более типична для билатерального поражения затылочной доли. При этом больной не является слепым в буквальном смысле этого слова; он видит все предметы, но теряет способность их узнавать. Характер зрительных нарушений в таких случаях весьма вариабелен. Возможна билатеральная гомонимная гемианопсия. Зрачки, их рефлекторные реакции и глазное дно остаются нормальными.

Больной перестаёт узнавать и написанное, то есть развивается алексия (частичная или полная неспособность чтения). Алексия встречается в двух основных формах: «чистая алексия» (или алексия без аграфии) и алексия с аграфией. «Чистая алексия» развивается при повреждении медиальной поверхности затылочной доли, которое прерывает связи зрительной коры с левой (доминантной) височно-теменной областью. Обычно это повреждения, расположенные позади и ниже заднего рога бокового желудочка. При «чистой алексии» острота зрения у большинства пациентов нормальная, хотя квадрантная гемианопсия или полная гемианопсия могут иметь место. Невербальные стимулы (любые другие объекты и лица) могут распознаваться нормально. Алексия с аграфией характерна для повреждения конвекситальной поверхности затылочной доли, ближе к височной доле, и проявляется не только нарушением чтения, но и дефектами письма, что чаще всего обнаруживается у больных с различными формами афазии.

Зрительные галлюцинации могут носить характер простых фотом или более сложных зрительных образов (последнее чаще при раздражении латеральных отделов коры затылочной доли) и могут наблюдаться изолированно или в виде ауры эпилептического припадка. Игнорирование или отрицание (анозогнозия) слепоты у некоторых больных с зрительной агнозией (корковой слепотой) носит название синдрома Антона (Anton). Больные с синдромом Антона конфабулируют своё зрительное окружение и отказываются признавать свой зрительный дефект. Синдром Антона чаще встречается при корковой слепоте сосудистого генеза.

Вообще же причины корковой слепоты разнообразны; она описана при сосудистых (инсульт, осложнение ангиографии), инфекционных (менингиты, энцефалиты), дегенеративных (синдром MELAS, болезнь Ли, адренолейкодистрофия, метохроматическая лейкодистрофия, Крейтцфельдта-Якоба болезнь), иммунных (рассеянный склероз, подострый склерозирующий панэнцефалит), метаболических (гипогликемия, отравление окисью углерода, уремия, гемодиализ), токсических (ртуть, свинец, этанол), ятрогенных (винкристин) и других патологических состояниях (преходящий иктальный или постиктальный феномен, эклампсия, гидроцефалия, опухоль мозга, черепно-мозговая травма, электротравма, порфирия, отёк мозга).

II. Латеральные отделы.

Поражение латеральных (конвекситальных) отделов затылочной доли может также сопровождаться изменением оптокинетического нистагма и ухудшением следящих движений глаз, что выявляется при специальных инструментальных исследованиях. Обширные повреждения затылочной коры с частичным вовлечением теменной доли могут приводить к особым формам метаморфосии, включая палинопсию (персеверация зрительного образа), аллестезию (фальшивая ориентация объекта в пространстве), монокулярную диплопию или триплопию и даже полиопию (один объект воспринимается как два или более). В этих случаях возможны также такие феномены, как ухудшение памяти на визуальные стимулы, ухудшение топографической памяти, проблемы в зрительно пространственной ориентации.

Прозопагнозия (нарушение узнавания лиц) может быть вызвана билатеральными затылочно-теменными повреждениями. Односторонняя оптическая атаксия на стороне, противоположной теменно-затылочному повреждению, может наблюдаться изолированно без других компонентов синдрома Балинта.

Цветовая ахроматопсия проявляется нарушением распознавания оттенков цветов (задние повреждения правой гемисферы).

Перечень основных неврологических синдромов при поражении затылочной доли выглядит следующим образом.

Любая (правая или левая) затылочная доля.

- Контралатеральный гомонимный дефект поля зрения: скотома, гемианопсия, квадрантная гемианопсия. Односторонняя оптическая атаксия

Недоминантная (правая) затылочная доля.

- Цветовая агнозия Взоровые окуломоторные нарушения (нарушения следящих движений глаз) Ухудшение зрительной ориентации Ухудшение топографической памяти

Доминантная (левая) затылочная доля.

- Цветовая аномия (невозможность правильно назвать цвет) Алексия без аграфии (при повреждения задних отделов мозолистого тела)

Обе затылочные доли

- Билатеральные скотомы Корковая слепота Синдром Антона. Синдром Балинта Различные варианты зрительной агнозии (объектов, лиц, цвета).

III. Эпилептические феномены, характерные